31 / 46

第三章 若木萌ゆ

帰郷

しおりを挟む

磐根との邂逅から数日後。剛介は、上司に半月ほど休暇を取る旨を告げた。同僚には申し訳ないと思ったが、実際には、すんなりと休暇が取れた。あまり遊ぶことのない剛介は、日頃から同僚が休暇を取る際によく身代わりを引き受けていた。どうやらそれが効を奏したらしい。

ただし、困ったのは休暇の理由である。遠藤の名を名乗って職に就いているので、二本松の事情は打ち明けられなかった。

「病気療養ということにしてしまえ」

同僚の齋藤が、あっけらかんと言った。この男は長岡の出であるが、戊辰の戦いの際に若松に義勇軍として来て以来、会津に居着いてしまっている。

「しかし……」

嘘をついて誤魔化すのは、どうも剛介の性に合わないのである。

「万事を正直に言う必要も、なかろう」

齋藤はニヤっと笑った。

「正直すぎるのも、時には考えものだぞ」

暗に、戊辰の役の会津の対応をからかっているとも取れたが、言い争うほどでもない。確かに、齋藤の言う通りだった。

そこで齋藤の助言をそっくり受け入れ、剛介は上司に「病気療養のため」と称して、十日の休みをもぎ取ることに成功した。

***

八年ぶりに、剛介は会津と二本松の国境を超えた。季節は既に秋であるため、雪の可能性も考えて、猪苗代からは中山峠を通る道を選んだ。もっとも、母成峠は忌まわしいので通りたくなかったというのもある。

若松を立ってから三日目に、二本松町に入った。

ここで一旦宿泊し、士族の所在地を確認してから、小浜の地に向かうつもりだった。

かつて自宅があった新丁の街並みは、すっかり知らない町になっていた。郭内の家々も、見覚えのない表札も多い。維新によって平民も名字が許されたこともあり、なおさらなのだろう。辛うじて、道の両脇を流れる堀が、かつての城下町の面影を留めている。

行く人を捕まえて尋ねると、区役所は久保丁坂の坂下門跡にあるとのことだった。真新しい区役所は、漆喰塗の土蔵風で和洋折衷の設計だった。玄関は破風造で洒落ており、ガラス戸になっているのも物珍しい。中に入って知人の士族の所在地を確認したいと言うと、係の者はすぐに士族台帳を持ってきてくれた。どうやら磐根が手を回してくれていたらしい。剛介はその帳面を覗き込み、武谷家が下長折に居を構えていることを確認した。

帳面から顔を上げて、係の者に礼を言って立ち去ろうとした時である。

「……剛介?」

驚いて振り返ると、一人の青年が立っていた。だが、面差しに見覚えがある。

「水野……か?」

大壇口や母成峠で共に戦いながらも、母成峠での戦いの後はお互いに行方が分からなくなっていた、水野進であった。

「生きていたのか」

磐根と同じ台詞を口にして、水野が目を丸くする。かつての同輩はすっかり背が伸び、質素でありながらも、折り目正しい着物を身に着けていた。

「どうしてここに?」

「それは、こちらの台詞だ」

水野が、泣き笑いのような表情をする。

「役場の者が学校の書類を持って来いというから、来たのだ」

水野の手には、確かに紙の束があった。そう言えば、この男は子供の頃から賢かった。話の流れから推察すると、学校の教員になったのだろう。水野はその敏さを買われて青木家から水野家に養子に入ったのだと聞いたことがあった。教師という職はこの男にふさわしいと、剛介は思った。

跡取りが生きて戦場から戻った養親も実親も、さぞ嬉しかっただろう。

「お前、今晩の宿は?」

「これから探すところだ」

時刻は既に夕方である。今から小浜に行くには遅すぎるし、気持ちを落ち着けてから実家に向いたかった。

「水臭いことを言うな。一晩くらい、泊めてやる」

水野が笑った。笑顔は、子供の頃とあまり変わらない。手にした書類を係の者に渡すとさっさと役場を出て、すたすたと歩き出した。それから、人目を気にしながら、とある家の前で足を止めた。真新しい表札には「高橋」とある。

怪訝な顔をする剛介に、水野は「虎治の家だ」と耳打ちした。

「虎治も生きていたのか」

胸の内に、敬学館や木村道場、日夏道場での記憶が蘇る。

本姓の成田ではなく新しい名字を名乗っているところを見ると、深い訳があるのだろう。二本松も賊軍に貶められた。それを憚って、全く別の名前を名乗る者も少なくなかった。会津と同じである。

「御免」

家の奥から、若い男が出てきた。顔に大きな傷の跡があるのが痛々しいが、これも間違いない。虎治である。

「種紀殿。私の家で一杯やらぬか?」

水野が意味有りげに目配せした。種紀と呼ばれた青年は、剛介に気がついたようだ。そして、絶句している。だが、口には出さない。

「よかろう。少し待っていてくれ」

奥に向かって何事か告げると、すぐに外出の支度を整えて出てきた。

三人は、亀谷町の坂を登っていった。水野の元の家は確か竹田門の近く、七ノ丁にあったはずだ。だが、そちらには住めなくなったのだろう。下ノ町に着くと、路地の奥の家に、水野の手蹟らしい表札がかかっていた。

***

新しい水野家は、元の家と比べると、簡素な小さい家だ。だが、水野の養母は酒膳を整え、奥へ引っ込んだ。どうやら、この義母と二人暮しらしい。

「さて」

水野が真面目な顔をして切り出した。

「武谷剛介だよな?」

剛介は束の間考えて、首を横に振った。

「今は、遠藤の姓を名乗っている」

それは、紛れもない事実だ。

「水野から、母成で会ったことまでは聞いていたのだが。それからどうしていた?」

かつて、虎治と呼ばれた青年が待ちきれないように、詰問口調で訊ねた。

どこから説明すれば良いだろう。

何と答えていいのか分からず、剛介は一瞬言葉に詰まり、そしてようやく振り絞るように答えた。

「……会津で、遠藤という家に入った。今は会津で巡査をしている」

詳しく語り合いたい。だが、二本松に長いこと帰らなかった負い目が、剛介の口を重くしていた。

「……そうか」

しばし沈黙が流れた。巡査の職は読み書きができるのが必須条件である。そのため、士族が生活のために就くことも珍しくなかった。

だが、官吏となれば、嫌でも薩長土の人間と関わらざるを得ない。先年、若松県・福島県・磐崎県が合併して新生福島県となったばかりだが、かつての仇敵である会津に対する風当たりは、他の県よりも強いという噂だった。

短い剛介の言葉だけで、水野や虎治は現在の苦境を察してくれたのだろう。二人共、視線を落としている。

「ま、私も人のことは言えないな。早々と士族の地位を返上して、医の道へ進むことにしたし」

驚いて顔を上げると、虎治は簡単に、剛介の不在の間の事情を説明してくれた。

虎治によると、あの戦乱の翌年の十月、藩の有志の手で敬学館が復活したのだという。剛介らが学んでいた頃とは異なり、武士の子弟以外の子女も通うことが認められた。その内容は、漢学が中心だった昔と異なり、算術などの授業も熱心に行われた。そこで虎治は医の基礎を学び、現在は医者を目指して、須賀川医学校で学んでいるのだという。たまたま、この日は二本松に里帰りして来ているらしかった。

人一倍血の気が多かった虎治が医者になるのかと思うと、何だかおかしかった。

一方、あの母成峠の戦いでは、水野も九死に一生を得た。会津兵や他の二本松藩士と一緒に山中を敗走し、二十三日に会津若松に辿り着いた。だが、城下が火に包まれるのを見て同地に入るのを諦め、熊倉、熱塩を経て檜原村に至り、そこで水野の実姉が嫁いだ下河辺家の者と一緒に峠を超えて、米沢で兄と再会した。それから紆余曲折があったものの、現在は竹根小学校の教師として、生活の糧を得ているという。

皆、血を吐く思いをしたのだ。虎治も多くは語らないが、城下で戦った後水原を通って庭坂に至り、そこから米沢へ藩公を追って米沢へ向かったと説明した。

「……死んだ者は?」

聞きたくはない。だが、確実に数名はいるはずだった。

水野が辛そうに、指折り数える。

高橋辰治。遊佐辰弥。徳田鉄吉。成田才次郎。

才次郎の死は以前に母成峠で水野から聞いていたが、改めて伝えられると、やはり胸に応えた。

岡山篤次郎。

一緒に指を折っていた虎治が、目を瞑った。篤次郎と並んで木村道場の古株だった虎治は、常に篤次郎とともに、大砲の操作役を任されていた。篤次郎が死んだのが今でも信じられないと言う。

木村丈太郎。久保鉄次郎。

そして、久保豊三郎。

最後に虎治が上げた名前に、剛介は耳を疑った。なぜ豊三郎が?

「嘘だろう?だって、あいつは会津で別れた時は、五体満足だったぞ?」

確かに、十分に見送ってやれなかった。だが、「二本松に帰る」と言っていたではないか。手紙が来ないのも、「年少だし、それどころではないのだろう」とばかり思っていたのだが。

水野が首を振った。

「会津から戻る途中で遭難した。それで破傷風にかかって、玉ノ井の病院で死んだそうだ」

「そんな……」

どうしてあの時、一緒に二本松に帰ってきてやらなかったのだろう。今となっては、取り返しがつかない。

「鳴海様も、惜しんでおられた」

そういえば、鳴海にも挨拶をしなければ。そう思ったが、さらに水野の言葉は、容赦のない現実を突きつけられた。

「もう少し早く戻ってくれば、鳴海様にもお会いできたのにな」

「亡くなられたのか」

「去年の七月に」

剛介は顔を覆った。とうとう、生きて御礼を言うことも叶わなかった。本当に、もっと早く二本松に戻ってくればよかった。

鳴海は、その武功は官軍の間でも有名だったらしい。そのため、終戦直後から「武官にならないか」という誘いが絶えなかったという。

「だが、全てお断りしていたよ」

ほんの少しだけ、水野が笑った。最後には少将という破格の条件まで提示されて仕官の誘いを受けたが、頑として跳ね除けていた。その代わり、戸長として新しい二本松町民のために、尽力してくれた。諍いがあれば調停に走り回り、かつての民政好きだった和左衛門の姿を彷彿とさせた。

「もう、戦をするのはいいとも言っていたな」

しみじみと、虎治が呟いた。

分かるような気はする。だが、剛介の住む若松は、まだ長州や薩摩の者が我が物顔で歩いていることがあった。そのような余所者と、斗南藩から戻ってきた者たちが小競り合いになることも珍しくない。それを止めに行くのも、剛介の仕事の一つだった。

「私も、もう戦うのは十分だ」

剛介は、顔を上げて水野を見た。

「今ならば、銃太郎先生が我々の出陣願いを却下し続けたお気持ちがよく分かる。自分の教え子らを、戦の場に立たせたくはない」

虎治も、水野の言葉に頷いた。

「私も、今は人を斬るより助けたい」

二人の言葉に、剛介は肯定も否定も出来なかった。先程、巡査であることを告げてしまったばかりである。このところ、西国の士族の不平分子が反乱を起こしているというのは、職場でも噂になっていた。

「なあ、剛介。二本松に戻ってきて、私の仕事を手伝ってくれないか?」

水野の言葉に、剛介は驚いた。まさか、職の勧誘を受けるとは思ってもみなかったのである。

「今、教員は人手不足だ。巡査になれたのならば、学校も通わせてもらったのだろう?それだけの経歴を持っているのならば、こちらの学校にある程度通えば、教師として認められる」

「……」

かつての学友は、冗談とも本気ともつかぬ顔で言った。

「おい、好之。剛介が困っている」

虎治が困ったように水野の袖を引いた。どうやら、水野も名を変えたらしい。

「剛介も、会津での生活があるだろう」

「それはそうだが……」

水野はついと立ち上がると、厠へ行って来る、と廊下の方へ消えた。

その間に、虎治は剛介の盃に新たな酒を注いでくれた。

「好之は、義父上を亡くされた」

隣の部屋を気にしてか、小声で囁いた。確かに、三人が座っている部屋にある仏壇には、「安飼院宿誉浄蓮居士」と小さく書かれた位牌があった。

「戦でか?」

虎治が首を振った。

「霞ヶ城の落城直後に、その場でお腹を召されようとしたらしい。甚内様は、周りの者に一旦諫止されて、米沢に向かわれようとした。だが、米沢に向かう前に、庭坂で一学様らのことを聞いて……」

剛介は、言葉を失った。水野の義父は、落城時には本城番の職にあった。前途を絶望してなのか、生き恥を晒すことに耐えられなかったのか。いずれにせよ、自ら命を絶った。

「あいつは、もう知己の者を誰も失いたくないのだと思う。それは、私も同じだ」

***

虎治が帰宅してしまうと、水野と二人っきりになった。

行灯を消し、「そろそろ寝るか」と言うと、水野は暗がりの中で再度言った。

「剛介。先程の事を、考えておいてほしい。子供は二本松の大事な種子だ。それはお主も繰り返し言われてきただろう」

剛介は、黙っていた。かつて、銃太郎にも鳴海にも、言われた言葉だった。

「私は、我々のように武を以て相手を倒そうとするのではなく、知を以て二本松を守る子らを育てたい。それを手伝ってはくれないだろうか」

水野の言葉は、かつて戦場を駆け回った男にしては、いささか意外だった。だが、刀槍や銃をもって駆け回るのは、自分の世代でもう終わりで良いのではないか。

「……考えておく」

剛介は、ようやくそれだけを言った。

ただし、困ったのは休暇の理由である。遠藤の名を名乗って職に就いているので、二本松の事情は打ち明けられなかった。

「病気療養ということにしてしまえ」

同僚の齋藤が、あっけらかんと言った。この男は長岡の出であるが、戊辰の戦いの際に若松に義勇軍として来て以来、会津に居着いてしまっている。

「しかし……」

嘘をついて誤魔化すのは、どうも剛介の性に合わないのである。

「万事を正直に言う必要も、なかろう」

齋藤はニヤっと笑った。

「正直すぎるのも、時には考えものだぞ」

暗に、戊辰の役の会津の対応をからかっているとも取れたが、言い争うほどでもない。確かに、齋藤の言う通りだった。

そこで齋藤の助言をそっくり受け入れ、剛介は上司に「病気療養のため」と称して、十日の休みをもぎ取ることに成功した。

***

八年ぶりに、剛介は会津と二本松の国境を超えた。季節は既に秋であるため、雪の可能性も考えて、猪苗代からは中山峠を通る道を選んだ。もっとも、母成峠は忌まわしいので通りたくなかったというのもある。

若松を立ってから三日目に、二本松町に入った。

ここで一旦宿泊し、士族の所在地を確認してから、小浜の地に向かうつもりだった。

かつて自宅があった新丁の街並みは、すっかり知らない町になっていた。郭内の家々も、見覚えのない表札も多い。維新によって平民も名字が許されたこともあり、なおさらなのだろう。辛うじて、道の両脇を流れる堀が、かつての城下町の面影を留めている。

行く人を捕まえて尋ねると、区役所は久保丁坂の坂下門跡にあるとのことだった。真新しい区役所は、漆喰塗の土蔵風で和洋折衷の設計だった。玄関は破風造で洒落ており、ガラス戸になっているのも物珍しい。中に入って知人の士族の所在地を確認したいと言うと、係の者はすぐに士族台帳を持ってきてくれた。どうやら磐根が手を回してくれていたらしい。剛介はその帳面を覗き込み、武谷家が下長折に居を構えていることを確認した。

帳面から顔を上げて、係の者に礼を言って立ち去ろうとした時である。

「……剛介?」

驚いて振り返ると、一人の青年が立っていた。だが、面差しに見覚えがある。

「水野……か?」

大壇口や母成峠で共に戦いながらも、母成峠での戦いの後はお互いに行方が分からなくなっていた、水野進であった。

「生きていたのか」

磐根と同じ台詞を口にして、水野が目を丸くする。かつての同輩はすっかり背が伸び、質素でありながらも、折り目正しい着物を身に着けていた。

「どうしてここに?」

「それは、こちらの台詞だ」

水野が、泣き笑いのような表情をする。

「役場の者が学校の書類を持って来いというから、来たのだ」

水野の手には、確かに紙の束があった。そう言えば、この男は子供の頃から賢かった。話の流れから推察すると、学校の教員になったのだろう。水野はその敏さを買われて青木家から水野家に養子に入ったのだと聞いたことがあった。教師という職はこの男にふさわしいと、剛介は思った。

跡取りが生きて戦場から戻った養親も実親も、さぞ嬉しかっただろう。

「お前、今晩の宿は?」

「これから探すところだ」

時刻は既に夕方である。今から小浜に行くには遅すぎるし、気持ちを落ち着けてから実家に向いたかった。

「水臭いことを言うな。一晩くらい、泊めてやる」

水野が笑った。笑顔は、子供の頃とあまり変わらない。手にした書類を係の者に渡すとさっさと役場を出て、すたすたと歩き出した。それから、人目を気にしながら、とある家の前で足を止めた。真新しい表札には「高橋」とある。

怪訝な顔をする剛介に、水野は「虎治の家だ」と耳打ちした。

「虎治も生きていたのか」

胸の内に、敬学館や木村道場、日夏道場での記憶が蘇る。

本姓の成田ではなく新しい名字を名乗っているところを見ると、深い訳があるのだろう。二本松も賊軍に貶められた。それを憚って、全く別の名前を名乗る者も少なくなかった。会津と同じである。

「御免」

家の奥から、若い男が出てきた。顔に大きな傷の跡があるのが痛々しいが、これも間違いない。虎治である。

「種紀殿。私の家で一杯やらぬか?」

水野が意味有りげに目配せした。種紀と呼ばれた青年は、剛介に気がついたようだ。そして、絶句している。だが、口には出さない。

「よかろう。少し待っていてくれ」

奥に向かって何事か告げると、すぐに外出の支度を整えて出てきた。

三人は、亀谷町の坂を登っていった。水野の元の家は確か竹田門の近く、七ノ丁にあったはずだ。だが、そちらには住めなくなったのだろう。下ノ町に着くと、路地の奥の家に、水野の手蹟らしい表札がかかっていた。

***

新しい水野家は、元の家と比べると、簡素な小さい家だ。だが、水野の養母は酒膳を整え、奥へ引っ込んだ。どうやら、この義母と二人暮しらしい。

「さて」

水野が真面目な顔をして切り出した。

「武谷剛介だよな?」

剛介は束の間考えて、首を横に振った。

「今は、遠藤の姓を名乗っている」

それは、紛れもない事実だ。

「水野から、母成で会ったことまでは聞いていたのだが。それからどうしていた?」

かつて、虎治と呼ばれた青年が待ちきれないように、詰問口調で訊ねた。

どこから説明すれば良いだろう。

何と答えていいのか分からず、剛介は一瞬言葉に詰まり、そしてようやく振り絞るように答えた。

「……会津で、遠藤という家に入った。今は会津で巡査をしている」

詳しく語り合いたい。だが、二本松に長いこと帰らなかった負い目が、剛介の口を重くしていた。

「……そうか」

しばし沈黙が流れた。巡査の職は読み書きができるのが必須条件である。そのため、士族が生活のために就くことも珍しくなかった。

だが、官吏となれば、嫌でも薩長土の人間と関わらざるを得ない。先年、若松県・福島県・磐崎県が合併して新生福島県となったばかりだが、かつての仇敵である会津に対する風当たりは、他の県よりも強いという噂だった。

短い剛介の言葉だけで、水野や虎治は現在の苦境を察してくれたのだろう。二人共、視線を落としている。

「ま、私も人のことは言えないな。早々と士族の地位を返上して、医の道へ進むことにしたし」

驚いて顔を上げると、虎治は簡単に、剛介の不在の間の事情を説明してくれた。

虎治によると、あの戦乱の翌年の十月、藩の有志の手で敬学館が復活したのだという。剛介らが学んでいた頃とは異なり、武士の子弟以外の子女も通うことが認められた。その内容は、漢学が中心だった昔と異なり、算術などの授業も熱心に行われた。そこで虎治は医の基礎を学び、現在は医者を目指して、須賀川医学校で学んでいるのだという。たまたま、この日は二本松に里帰りして来ているらしかった。

人一倍血の気が多かった虎治が医者になるのかと思うと、何だかおかしかった。

一方、あの母成峠の戦いでは、水野も九死に一生を得た。会津兵や他の二本松藩士と一緒に山中を敗走し、二十三日に会津若松に辿り着いた。だが、城下が火に包まれるのを見て同地に入るのを諦め、熊倉、熱塩を経て檜原村に至り、そこで水野の実姉が嫁いだ下河辺家の者と一緒に峠を超えて、米沢で兄と再会した。それから紆余曲折があったものの、現在は竹根小学校の教師として、生活の糧を得ているという。

皆、血を吐く思いをしたのだ。虎治も多くは語らないが、城下で戦った後水原を通って庭坂に至り、そこから米沢へ藩公を追って米沢へ向かったと説明した。

「……死んだ者は?」

聞きたくはない。だが、確実に数名はいるはずだった。

水野が辛そうに、指折り数える。

高橋辰治。遊佐辰弥。徳田鉄吉。成田才次郎。

才次郎の死は以前に母成峠で水野から聞いていたが、改めて伝えられると、やはり胸に応えた。

岡山篤次郎。

一緒に指を折っていた虎治が、目を瞑った。篤次郎と並んで木村道場の古株だった虎治は、常に篤次郎とともに、大砲の操作役を任されていた。篤次郎が死んだのが今でも信じられないと言う。

木村丈太郎。久保鉄次郎。

そして、久保豊三郎。

最後に虎治が上げた名前に、剛介は耳を疑った。なぜ豊三郎が?

「嘘だろう?だって、あいつは会津で別れた時は、五体満足だったぞ?」

確かに、十分に見送ってやれなかった。だが、「二本松に帰る」と言っていたではないか。手紙が来ないのも、「年少だし、それどころではないのだろう」とばかり思っていたのだが。

水野が首を振った。

「会津から戻る途中で遭難した。それで破傷風にかかって、玉ノ井の病院で死んだそうだ」

「そんな……」

どうしてあの時、一緒に二本松に帰ってきてやらなかったのだろう。今となっては、取り返しがつかない。

「鳴海様も、惜しんでおられた」

そういえば、鳴海にも挨拶をしなければ。そう思ったが、さらに水野の言葉は、容赦のない現実を突きつけられた。

「もう少し早く戻ってくれば、鳴海様にもお会いできたのにな」

「亡くなられたのか」

「去年の七月に」

剛介は顔を覆った。とうとう、生きて御礼を言うことも叶わなかった。本当に、もっと早く二本松に戻ってくればよかった。

鳴海は、その武功は官軍の間でも有名だったらしい。そのため、終戦直後から「武官にならないか」という誘いが絶えなかったという。

「だが、全てお断りしていたよ」

ほんの少しだけ、水野が笑った。最後には少将という破格の条件まで提示されて仕官の誘いを受けたが、頑として跳ね除けていた。その代わり、戸長として新しい二本松町民のために、尽力してくれた。諍いがあれば調停に走り回り、かつての民政好きだった和左衛門の姿を彷彿とさせた。

「もう、戦をするのはいいとも言っていたな」

しみじみと、虎治が呟いた。

分かるような気はする。だが、剛介の住む若松は、まだ長州や薩摩の者が我が物顔で歩いていることがあった。そのような余所者と、斗南藩から戻ってきた者たちが小競り合いになることも珍しくない。それを止めに行くのも、剛介の仕事の一つだった。

「私も、もう戦うのは十分だ」

剛介は、顔を上げて水野を見た。

「今ならば、銃太郎先生が我々の出陣願いを却下し続けたお気持ちがよく分かる。自分の教え子らを、戦の場に立たせたくはない」

虎治も、水野の言葉に頷いた。

「私も、今は人を斬るより助けたい」

二人の言葉に、剛介は肯定も否定も出来なかった。先程、巡査であることを告げてしまったばかりである。このところ、西国の士族の不平分子が反乱を起こしているというのは、職場でも噂になっていた。

「なあ、剛介。二本松に戻ってきて、私の仕事を手伝ってくれないか?」

水野の言葉に、剛介は驚いた。まさか、職の勧誘を受けるとは思ってもみなかったのである。

「今、教員は人手不足だ。巡査になれたのならば、学校も通わせてもらったのだろう?それだけの経歴を持っているのならば、こちらの学校にある程度通えば、教師として認められる」

「……」

かつての学友は、冗談とも本気ともつかぬ顔で言った。

「おい、好之。剛介が困っている」

虎治が困ったように水野の袖を引いた。どうやら、水野も名を変えたらしい。

「剛介も、会津での生活があるだろう」

「それはそうだが……」

水野はついと立ち上がると、厠へ行って来る、と廊下の方へ消えた。

その間に、虎治は剛介の盃に新たな酒を注いでくれた。

「好之は、義父上を亡くされた」

隣の部屋を気にしてか、小声で囁いた。確かに、三人が座っている部屋にある仏壇には、「安飼院宿誉浄蓮居士」と小さく書かれた位牌があった。

「戦でか?」

虎治が首を振った。

「霞ヶ城の落城直後に、その場でお腹を召されようとしたらしい。甚内様は、周りの者に一旦諫止されて、米沢に向かわれようとした。だが、米沢に向かう前に、庭坂で一学様らのことを聞いて……」

剛介は、言葉を失った。水野の義父は、落城時には本城番の職にあった。前途を絶望してなのか、生き恥を晒すことに耐えられなかったのか。いずれにせよ、自ら命を絶った。

「あいつは、もう知己の者を誰も失いたくないのだと思う。それは、私も同じだ」

***

虎治が帰宅してしまうと、水野と二人っきりになった。

行灯を消し、「そろそろ寝るか」と言うと、水野は暗がりの中で再度言った。

「剛介。先程の事を、考えておいてほしい。子供は二本松の大事な種子だ。それはお主も繰り返し言われてきただろう」

剛介は、黙っていた。かつて、銃太郎にも鳴海にも、言われた言葉だった。

「私は、我々のように武を以て相手を倒そうとするのではなく、知を以て二本松を守る子らを育てたい。それを手伝ってはくれないだろうか」

水野の言葉は、かつて戦場を駆け回った男にしては、いささか意外だった。だが、刀槍や銃をもって駆け回るのは、自分の世代でもう終わりで良いのではないか。

「……考えておく」

剛介は、ようやくそれだけを言った。

0

お気に入りに追加

8

あなたにおすすめの小説

直違の紋に誓って~ Spin Off

篠川翠

歴史・時代

<剛介の初恋>

本編である「直違の紋に誓って」を書いている最中に、気分転換も兼ねて書き下ろし、本編に先駆けて発表した作品です。

二本松の戦火を逃れて会津に保護された剛介は、どのような青春時代を送ったのか。本編では書ききれなかった青春時代について、描いています。

<父の背中>

会津で父の顔を知らずに育った少年、遠藤貞信。14歳の夏、母の導きにより彼は父との再会を果たします。貞信の父、剛介が妻に語れなかった、会津を離れた本当の理由とは……。

noteで本編を連載中に、フォロワー様から「剛介のその後が知りたい」というリクエストを頂き、誕生した作品です。

西涼女侠伝

水城洋臣

歴史・時代

無敵の剣術を会得した男装の女剣士。立ち塞がるは三国志に名を刻む猛将馬超

舞台は三國志のハイライトとも言える時代、建安年間。曹操に敗れ関中を追われた馬超率いる反乱軍が涼州を襲う。正史に残る涼州動乱を、官位無き在野の侠客たちの視点で描く武侠譚。

役人の娘でありながら剣の道を選んだ男装の麗人・趙英。

家族の仇を追っている騎馬民族の少年・呼狐澹。

ふらりと現れた目的の分からぬ胡散臭い道士・緑風子。

荒野で出会った在野の流れ者たちの視点から描く、錦馬超の実態とは……。

主に正史を参考としていますが、随所で意図的に演義要素も残しており、また武侠小説としてのテイストも強く、一見重そうに見えて雰囲気は割とライトです。

三國志好きな人ならニヤニヤ出来る要素は散らしてますが、世界観説明のノリで注釈も多めなので、知らなくても楽しめるかと思います(多分)

涼州動乱と言えば馬超と王異ですが、ゲームやサブカル系でこの2人が好きな人はご注意。何せ基本正史ベースだもんで、2人とも現代人の感覚としちゃアレでして……。

陣代『諏訪勝頼』――御旗盾無、御照覧あれ!――

黒鯛の刺身♪

歴史・時代

戦国の巨獣と恐れられた『武田信玄』の実質的後継者である『諏訪勝頼』。

一般には武田勝頼と記されることが多い。

……が、しかし、彼は正統な後継者ではなかった。

信玄の遺言に寄れば、正式な後継者は信玄の孫とあった。

つまり勝頼の子である信勝が後継者であり、勝頼は陣代。

一介の後見人の立場でしかない。

織田信長や徳川家康ら稀代の英雄たちと戦うのに、正式な当主と成れず、一介の後見人として戦わねばならなかった諏訪勝頼。

……これは、そんな悲運の名将のお話である。

【画像引用】……諏訪勝頼・高野山持明院蔵

【注意】……武田贔屓のお話です。

所説あります。

あくまでも一つのお話としてお楽しみください。

鎌倉最後の日

もず りょう

歴史・時代

かつて源頼朝や北条政子・義時らが多くの血を流して築き上げた武家政権・鎌倉幕府。承久の乱や元寇など幾多の困難を乗り越えてきた幕府も、悪名高き執権北条高時の治政下で頽廃を極めていた。京では後醍醐天皇による倒幕計画が持ち上がり、世に動乱の兆しが見え始める中にあって、北条一門の武将金澤貞将は危機感を募らせていく。ふとしたきっかけで交流を深めることとなった御家人新田義貞らは、貞将にならば鎌倉の未来を託すことができると彼に「決断」を迫るが――。鎌倉幕府の最後を華々しく彩った若き名将の清冽な生きざまを活写する歴史小説、ここに開幕!

独裁者・武田信玄

いずもカリーシ

歴史・時代

歴史の本とは別の視点で武田信玄という人間を描きます!

平和な時代に、戦争の素人が娯楽[エンターテイメント]の一貫で歴史の本を書いたことで、歴史はただ暗記するだけの詰まらないものと化してしまいました。

『事実は小説よりも奇なり』

この言葉の通り、事実の方が好奇心をそそるものであるのに……

歴史の本が単純で薄い内容であるせいで、フィクションの方が面白く、深い内容になっていることが残念でなりません。

過去の出来事ではありますが、独裁国家が民主国家を数で上回り、戦争が相次いで起こる『現代』だからこそ、この歴史物語はどこかに通じるものがあるかもしれません。

【第壱章 独裁者への階段】 国を一つにできない弱く愚かな支配者は、必ず滅ぶのが戦国乱世の習い

【第弐章 川中島合戦】 戦争の勝利に必要な条件は第一に補給、第二に地形

【第参章 戦いの黒幕】 人の持つ欲を煽って争いの種を撒き、愚かな者を操って戦争へと発展させる武器商人

【第肆章 織田信長の愛娘】 人間の生きる価値は、誰かの役に立つ生き方のみにこそある

【最終章 西上作戦】 人々を一つにするには、敵が絶対に必要である

この小説は『大罪人の娘』を補完するものでもあります。

(前編が執筆終了していますが、後編の執筆に向けて修正中です)

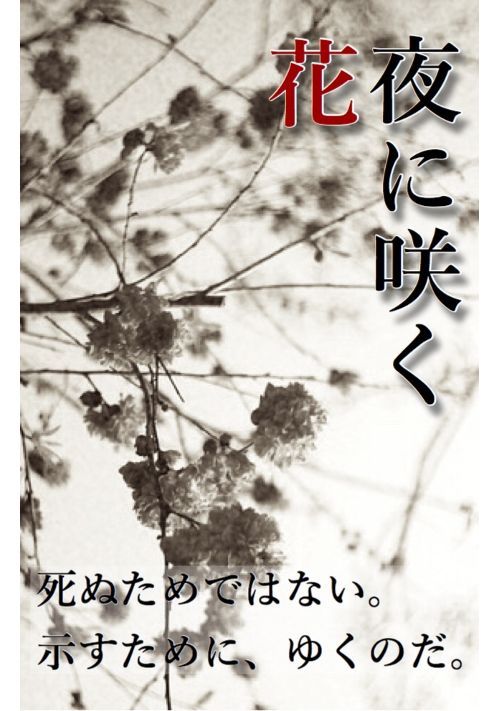

夜に咲く花

増黒 豊

歴史・時代

2017年に書いたものの改稿版を掲載します。

幕末を駆け抜けた新撰組。

その十一番目の隊長、綾瀬久二郎の凄絶な人生を描く。

よく知られる新撰組の物語の中に、架空の設定を織り込み、彼らの生きた跡をより強く浮かび上がらせたい。

旧式戦艦はつせ

古井論理

歴史・時代

真珠湾攻撃を行う前に機動艦隊が発見されてしまい、結果的に太平洋戦争を回避した日本であったが軍備は軍縮条約によって制限され、日本国に国名を変更し民主政治を取り入れたあとも締め付けが厳しい日々が続いている世界。東南アジアの元列強植民地が独立した大国・マカスネシア連邦と同盟を結んだ日本だが、果たして復権の日は来るのであろうか。ロマンと知略のIF戦記。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる