4 / 46

第一章 二本松の種子

しっぺい

しおりを挟む

銃太郎こと若先生の授業は、間もなく始まることになっていた。だが、剛介は砲術の新しい知識を学びたくて仕方がない。

今のところは、まだ砲を撃たせてはもらえない。もっとも、ただぼんやりと見ているのも癪なので、剛介達は小銃で使う弾の火薬作りなどを手伝わせてもらっていた。貫治先生は怖いとの評判を恐れてか、門弟はそれほど多くなかったが、その兄弟子達のための弾作りを手伝っていたのである。

剛介たちが手習所からまっすぐ木村道場へ向かうと、木村道場の片隅には、火薬や鉛弾が届けられていることが多い。剛介らは若先生に砲術を習っているが、貫治先生の門弟も、時折銃太郎の指導を受けることがあった。火薬は供中の殿の鳥撃ちの御料地に殿のための茶屋があり、その建物が充てられていた。現在の藩公である長国公は病弱であったため、鳥撃ちをする機会も滅多になく、建物の有効活用がされていた。鉛弾は御鍛冶屋が藩命により、製造を任されている。

弾作りには、専用の棒があった。親指大で五寸くらいの長さで、棒の端が凹んでいた。これに紙を巻き棒を外した後、火薬と玉を詰めて出来上がる。もっとも、この弾の出来があまり良くないと飛距離が出ないので、粗悪な弾に当たったときは運が悪かったとしか言いようがない。

その日の午後、青山という先輩が顔を真っ赤にして道場をぐるりと見渡した。彼は銃太郎ではなく、貫治先生の門弟である。

「誰だ、この弾を作った者は」

剛介は、ゴリゴリと転がしていた薬研の手を止めた。銃太郎に「後学のために」と命じられて、硝石や硫黄、木炭を擂り潰していたのである。

青山の手には、一発の弾が握られていた。青山は、年下の門弟たちに、それを順番に見せていた。どれどれと剛介が手にすると、若干紙の巻き方がゆるいように感じられた。だが、それを指摘しようとは思わなかった。弾は何十発もあるし、誰がどの弾を作ったかなんて分かりっこないのである。丁度居合わせた上田孫三郎、大島七郎、そして虎治らと顔を見合わせた。

「名乗り出る者はいないのか。武士の風上にも置けぬ」

青山はまだ怒鳴っている。鉄砲の弾の作り方で武士道が問われるとは、聞いたこともない。

「恐れながら」

虎治が恐る恐るという体で、切り出した。

「何だ」

「青山様がお撃ちになった弾には、作った者の名前が記されていたのでしょうか」

「何?」

青山が目を細めた。当然、そんな真似をしているはずがない。虎治は、年下の孫次郎や七郎を庇おうとしたのだろう。

「お主らは、目上の者を敬おうという気はないのか」

青山はますますいきり立った。そして、傍らに転がっていた篠竹の棒を手にした。

「黙っている者も卑怯だ。皆、合わせて責任を取れ」

しっぺいをするつもりだ。少年たちは身を固くした。

しっぺいは、年長者による一種のしつけである。年長者に出会っても礼をしなかったり、屋外で物を食べたりしたときには、座らされて手の甲を激しく叩かれる。普通は人差し指と中指の二本の指で叩くものだが、時には、本物の竹篦や文鎮などが使われることもあった。

「そこに直れ」

一同は渋々、道場の片隅に正座した。右から順に、虎治、剛介、孫三郎、七郎の順である。余りにも理不尽であるが、二周りも体の大きい青山に逆らおうという者はいなかった。年長者である青山に口答えしたのは、紛れもない事実である。

勢いをつけるためであろうか。青山がヒュッと篠竹をしならせた、その時だった。

「何をしている」

振り返ると、道場の入り口のところに銃太郎が腕組みをして睨んでいた。明らかに怒っている。

「銃太郎」

剛介らは、黙って銃太郎に頭を下げた。どうやら、かねてより気安い仲らしい。そのためか、日頃から、銃太郎に対してもあけすけな物言いをした。ただ一人、青山は銃太郎を見据えている。青山も上背があり、大人二人の対峙は、有無を言わせない迫力があった。

「お前、しっぺいをしようとしていただろう」

銃太郎がじろりと青山を睨みつける。怖い。詰られているのは青山だが、剛介は自分も叱られているような気がした。

「私はしっぺいが嫌いだ」

銃太郎がはっきりと言った。

「口で言えば分かるではないか」

そうだそうだと、剛介は内心快哉を叫んだ。そもそも、虎治の言うように誰が作った弾であるかなんて分からないのだし、青山の言い分は余りにも理不尽だった。

「だが銃太郎。きちんとした弾でなければ、敵を斃すことはできないだろう。こいつらははそれを理解しなければならない。遊び半分で弾を作られては困るのは、我々だ」

青山は、あくまでも自分の言い分は正論であると言いた気であった。

やれやれと、銃太郎が肩を竦めた。

「よし、わかった。では、青山。実際に手本を見せてやれ」

「え?」

青山がうろたえた。まさか、皆の前で模範を示せと言われるとは思わなかったのだろう。

「青山様、ぜひお手本を見せてくださいませ」

虎治が、銃太郎の言に飛びついた。気が強い虎治のことだ。青山が凹まされる所を見たいに違いない。

「よし、皆表に出よ」

青山の心中を知ってか知らないでか、銃太郎は少年たちに表に出るように命じた。こうなっては、青山も逃げられない。

***

一同揃って表に出ると、どこからともなく、ふわりと梅の花の香りが漂ってきた。

「青山。手本を見せてやれ」

怖い顔つきのまま、銃太郎は青山に命じた。青山は軽く頭を下げ、銃弾を手にし、ミニエー銃の先に入れ、棒でちょんちょんと押し込めた。

「待った」

銃太郎が鋭く制止した。

「弾の押し込めが甘い」

はっと、青山は顔を歪めた。

「引き金のところまでしっかり押し込めないと、口金の火花が弾の火薬に届かない。それでは弾がヘロヘロになるのも当然だ。」

黙った青山は、平身低頭した。何のことはない、青山の撃ち方の基礎がなっていなかったのである。

それに、と銃太郎は続けた。

「弾込めに時間がかかり過ぎている。もっと素早くしろ。今平時だからといってその速さでいたのでは、戦のときにできるわけがなかろう。弾を込めている間に、敵がもっと速く撃ってきたらどうする」

青山はすっかり項垂れている。先程まで剛介らを叱っていたときの傲岸不遜な態度は、何処へ行ったのだろう。もはや、青山の面目は丸潰れだった。

いい気味だ、と剛介は思った。

そんな剛介の思惑を見透かしたように、銃太郎がちらりと横目でこちらを見た。

「だが、先程が言ったことにも理がある」

銃太郎は、怒気を和らげた口調で言葉を続けた。

「良い弾であれば、遠くへ飛ぶことができる。それだけ、敵を斃すこともできよう。父や兄の武功のためと思えば、いい加減な真似は出来まい。よいな?」

「はい!」

一同は元気よく返事をした。

そんな剛介たちを、銃太郎はぐるりと見渡すと、にこりと白い歯を見せて、笑窪を作った。だがそれも一瞬のことで、今度は青山に向き直って真面目な顔を作った。

「どうした。いつものお前らしくない。いつものお前ならば、年少の者にしっぺいをして当たるような真似はしないだろう」

年少の門弟の手前もあり青山を叱ってはみたものの、本音では青山を心配していたらしい。その口調も先程の先生とは異なり、砕けた口ぶりだった。

しばらく青山はためらっていたが、ぼそりと呟いた。

「年少の者に当って済まない」

どうも青山は、何か鬱憤が溜まっていたようだった。そういえば、父の半左衛門もこのところ帰りが遅い。先日会津追討令が出されたということだが、その事について、大人たちは大わらわなのだろうか。

この青山も、いつもであれば剛介らの手本となるような、正確無比の射撃の腕前を見せてくれるのに。

「今日は心ここに有らずだったろう。いい加減な真似をしたら、子供たちに怪我をさせる。父上の名にかけて、二度とこのような真似はしないでくれ」

叱責というよりも友人に対する説諭という体で、銃太郎は青山に述べた。

みんな、ごめんな。

青山が、無理やり笑顔を浮かべた。

その日、剛介と虎治、そして水野は少し足を伸ばして郭外へ足を運んだ。二本松は郭内は士族の居住する町、郭の外は平民の住む町とはっきり区割りされており、茶屋などは郭外に出ないと楽しめなかったのである。

一軒の茶屋に入ると、三人は奥座敷へ通された。

「凄いな、若先生は」

注文のぜんざいが運ばれてくるまでの間、茶を啜りながら虎治は興奮したように口火を切った。

「うん。贔屓をしないもんな」

剛介も虎治に同意した。青山は、銃太郎とあまり年が変わらない。日頃は談笑している様子も見かけることがあり、銃太郎の友人とも呼べる立場だった。たとえ知己であっても、誤った真似をすれば遠慮なく諫言を呈する。銃太郎の度量の大きさが、あの一件でよくわかった。

それに、剛介等が遥か年上の青山に歯向かったのは確かだから、経緯はどうあれ、あれは剛介たちが叱責されても、本来は文句を言える立場ではなかったのである。

「みんなでしっぺいを当てられるかと思ったんだけれど」

「それじゃあ、孫三郎や七郎がかわいそうだろう」

虎治が言った。

「そうだな」

水野も虎治の言葉に頷く。

「きっと、若先生も分かっていたんだよ。青山様が鉄砲の撃ち方がいつもよりもなっていないということは」

「お前、よく見ているなあ」

虎治が呆れたように言った。だが、確かにいつもの青山らしくなかった。

「だって、考えてもみろよ。本当に撃ち方がちゃんとしていたなら、弾が落ちているはずがないじゃないか。それに、青山様のところにあった人形にはほとんど焦げた跡がなかった。ということは、ヘロヘロ弾しか飛ばせなかったということだ」

さらりと水野は解説してくれた。

「なるほどな。若先生はそれを知っていたということか」

剛介は唸った。

「若先生の凄いのはそれだけじゃない。青山様の言い分もきちんと聞いて、俺らを諭して完全に青山様の面目が潰れないように、ご配慮されてただろう?今の俺たちにできるのは、父上や兄上達の後方にいることくらいだからな」

確かにそうだ。敬学館の本科に進んだとしても、まだ番入り(兵役につくこと)までは四年もある。今の剛介たちにできるのは、殿や民を守るために武芸に励み、学問を学ぶことくらいだった。青山が剛介達を見下すのも、ある意味では止むを得なかったとも言える。もっとも、年少者への八つ当たりはいただけないが。

「俺、戦で指揮を受けるのならば若先生がいいなあ」

虎治がうっとりと述べた。

「お待ちどうさま」

番頭が、ぜんざいを三膳運んできた。興奮冷めやらず、剛介はぜんざいを勢いよく啜り、熱く甘い汁が喉を滴り落ちていった。

それにしても、と剛介は思う。

急に子弟に砲術を学べとは、一体何が起こっているのだろう。幕府が大政を奉還したというのも、どうにも実感がなかった。王政復古の大号令も、京都にいらっしゃる帝を中心に、これから回っていく、くらいの認識しかなかった。

会津が、鳥羽伏見で敗れたというのは聞いているが、所詮、遠い地での出来事である。それが二本松に何の関係があるというのか。

「なあ。我々が砲術を学ぶのは、何のためなんだろう」

剛介は、素直に疑問を口にした。

「うーん」

賢しい水野も、首を傾げた。彼も、どうも何の為に砲術を学ばなければならないのか、その目的がよく分かっていないようである。

「それは、あれだろう。戦に備えて我々も戦えるように、という事だよな」

ずずっ、と虎治が汁を啜った。

「それが問題だよな。そもそも、どこと戦をするんだよ」

「うーん。薩長かなあ?」

順当に考えればそうだろうけれど、と水野が言う。

「そもそも、勤王っていうのがよく分からないよな」

虎治がとん、と椀を置いた。

「元々徳川様は帝から命を受けて、幕府を開かれていたわけだろう?で、その政の権利を帝にお返しした。つまり、徳川家の家臣たる藩公も、帝に従わなければならない。それが、今流行りの勤王思想っていうやつだよな」

剛介は、考え考え、両名に確認を求めた。二人が同意するかのように、頷く。

「で、会津肥後守様は、先の孝明帝から篤く信頼されていた。それも間違いはないよな」

「そうだな」

水野も、異議はないらしい。

「じゃあ、やはり会津が奸賊と言われるのはおかしいよ」

「それを、俺たちに言うなよ」

虎治は、途方に暮れたように言った。確かに、虎治や水野に聞いてみたところで、知識は自分とそう変わらないのだけれど。

どうも、今日の青山の不機嫌の理由を探ってみると、必ずしも藩が一丸となっていない現状に、苛立っていたのではないか。

「それより、剛介。その残っている分、いらないなら寄越せ」

虎治が素早く剛介の分の椀に手を伸ばした。

「あ、止せ」

慌てて、剛介は自分の方に椀を引き寄せた。虎治の奴、本当に目敏いな。

「まあ、我々が難しいことを考えても仕方がないさ。それより、早く先生から撃ち方を教わりたいよ」

水野も、もう食べ終わりそうだ。

あまり遅くなると、母上から叱られる。

剛介も、虎治から取り返した残り分を、素早く流し込んだ。

今のところは、まだ砲を撃たせてはもらえない。もっとも、ただぼんやりと見ているのも癪なので、剛介達は小銃で使う弾の火薬作りなどを手伝わせてもらっていた。貫治先生は怖いとの評判を恐れてか、門弟はそれほど多くなかったが、その兄弟子達のための弾作りを手伝っていたのである。

剛介たちが手習所からまっすぐ木村道場へ向かうと、木村道場の片隅には、火薬や鉛弾が届けられていることが多い。剛介らは若先生に砲術を習っているが、貫治先生の門弟も、時折銃太郎の指導を受けることがあった。火薬は供中の殿の鳥撃ちの御料地に殿のための茶屋があり、その建物が充てられていた。現在の藩公である長国公は病弱であったため、鳥撃ちをする機会も滅多になく、建物の有効活用がされていた。鉛弾は御鍛冶屋が藩命により、製造を任されている。

弾作りには、専用の棒があった。親指大で五寸くらいの長さで、棒の端が凹んでいた。これに紙を巻き棒を外した後、火薬と玉を詰めて出来上がる。もっとも、この弾の出来があまり良くないと飛距離が出ないので、粗悪な弾に当たったときは運が悪かったとしか言いようがない。

その日の午後、青山という先輩が顔を真っ赤にして道場をぐるりと見渡した。彼は銃太郎ではなく、貫治先生の門弟である。

「誰だ、この弾を作った者は」

剛介は、ゴリゴリと転がしていた薬研の手を止めた。銃太郎に「後学のために」と命じられて、硝石や硫黄、木炭を擂り潰していたのである。

青山の手には、一発の弾が握られていた。青山は、年下の門弟たちに、それを順番に見せていた。どれどれと剛介が手にすると、若干紙の巻き方がゆるいように感じられた。だが、それを指摘しようとは思わなかった。弾は何十発もあるし、誰がどの弾を作ったかなんて分かりっこないのである。丁度居合わせた上田孫三郎、大島七郎、そして虎治らと顔を見合わせた。

「名乗り出る者はいないのか。武士の風上にも置けぬ」

青山はまだ怒鳴っている。鉄砲の弾の作り方で武士道が問われるとは、聞いたこともない。

「恐れながら」

虎治が恐る恐るという体で、切り出した。

「何だ」

「青山様がお撃ちになった弾には、作った者の名前が記されていたのでしょうか」

「何?」

青山が目を細めた。当然、そんな真似をしているはずがない。虎治は、年下の孫次郎や七郎を庇おうとしたのだろう。

「お主らは、目上の者を敬おうという気はないのか」

青山はますますいきり立った。そして、傍らに転がっていた篠竹の棒を手にした。

「黙っている者も卑怯だ。皆、合わせて責任を取れ」

しっぺいをするつもりだ。少年たちは身を固くした。

しっぺいは、年長者による一種のしつけである。年長者に出会っても礼をしなかったり、屋外で物を食べたりしたときには、座らされて手の甲を激しく叩かれる。普通は人差し指と中指の二本の指で叩くものだが、時には、本物の竹篦や文鎮などが使われることもあった。

「そこに直れ」

一同は渋々、道場の片隅に正座した。右から順に、虎治、剛介、孫三郎、七郎の順である。余りにも理不尽であるが、二周りも体の大きい青山に逆らおうという者はいなかった。年長者である青山に口答えしたのは、紛れもない事実である。

勢いをつけるためであろうか。青山がヒュッと篠竹をしならせた、その時だった。

「何をしている」

振り返ると、道場の入り口のところに銃太郎が腕組みをして睨んでいた。明らかに怒っている。

「銃太郎」

剛介らは、黙って銃太郎に頭を下げた。どうやら、かねてより気安い仲らしい。そのためか、日頃から、銃太郎に対してもあけすけな物言いをした。ただ一人、青山は銃太郎を見据えている。青山も上背があり、大人二人の対峙は、有無を言わせない迫力があった。

「お前、しっぺいをしようとしていただろう」

銃太郎がじろりと青山を睨みつける。怖い。詰られているのは青山だが、剛介は自分も叱られているような気がした。

「私はしっぺいが嫌いだ」

銃太郎がはっきりと言った。

「口で言えば分かるではないか」

そうだそうだと、剛介は内心快哉を叫んだ。そもそも、虎治の言うように誰が作った弾であるかなんて分からないのだし、青山の言い分は余りにも理不尽だった。

「だが銃太郎。きちんとした弾でなければ、敵を斃すことはできないだろう。こいつらははそれを理解しなければならない。遊び半分で弾を作られては困るのは、我々だ」

青山は、あくまでも自分の言い分は正論であると言いた気であった。

やれやれと、銃太郎が肩を竦めた。

「よし、わかった。では、青山。実際に手本を見せてやれ」

「え?」

青山がうろたえた。まさか、皆の前で模範を示せと言われるとは思わなかったのだろう。

「青山様、ぜひお手本を見せてくださいませ」

虎治が、銃太郎の言に飛びついた。気が強い虎治のことだ。青山が凹まされる所を見たいに違いない。

「よし、皆表に出よ」

青山の心中を知ってか知らないでか、銃太郎は少年たちに表に出るように命じた。こうなっては、青山も逃げられない。

***

一同揃って表に出ると、どこからともなく、ふわりと梅の花の香りが漂ってきた。

「青山。手本を見せてやれ」

怖い顔つきのまま、銃太郎は青山に命じた。青山は軽く頭を下げ、銃弾を手にし、ミニエー銃の先に入れ、棒でちょんちょんと押し込めた。

「待った」

銃太郎が鋭く制止した。

「弾の押し込めが甘い」

はっと、青山は顔を歪めた。

「引き金のところまでしっかり押し込めないと、口金の火花が弾の火薬に届かない。それでは弾がヘロヘロになるのも当然だ。」

黙った青山は、平身低頭した。何のことはない、青山の撃ち方の基礎がなっていなかったのである。

それに、と銃太郎は続けた。

「弾込めに時間がかかり過ぎている。もっと素早くしろ。今平時だからといってその速さでいたのでは、戦のときにできるわけがなかろう。弾を込めている間に、敵がもっと速く撃ってきたらどうする」

青山はすっかり項垂れている。先程まで剛介らを叱っていたときの傲岸不遜な態度は、何処へ行ったのだろう。もはや、青山の面目は丸潰れだった。

いい気味だ、と剛介は思った。

そんな剛介の思惑を見透かしたように、銃太郎がちらりと横目でこちらを見た。

「だが、先程が言ったことにも理がある」

銃太郎は、怒気を和らげた口調で言葉を続けた。

「良い弾であれば、遠くへ飛ぶことができる。それだけ、敵を斃すこともできよう。父や兄の武功のためと思えば、いい加減な真似は出来まい。よいな?」

「はい!」

一同は元気よく返事をした。

そんな剛介たちを、銃太郎はぐるりと見渡すと、にこりと白い歯を見せて、笑窪を作った。だがそれも一瞬のことで、今度は青山に向き直って真面目な顔を作った。

「どうした。いつものお前らしくない。いつものお前ならば、年少の者にしっぺいをして当たるような真似はしないだろう」

年少の門弟の手前もあり青山を叱ってはみたものの、本音では青山を心配していたらしい。その口調も先程の先生とは異なり、砕けた口ぶりだった。

しばらく青山はためらっていたが、ぼそりと呟いた。

「年少の者に当って済まない」

どうも青山は、何か鬱憤が溜まっていたようだった。そういえば、父の半左衛門もこのところ帰りが遅い。先日会津追討令が出されたということだが、その事について、大人たちは大わらわなのだろうか。

この青山も、いつもであれば剛介らの手本となるような、正確無比の射撃の腕前を見せてくれるのに。

「今日は心ここに有らずだったろう。いい加減な真似をしたら、子供たちに怪我をさせる。父上の名にかけて、二度とこのような真似はしないでくれ」

叱責というよりも友人に対する説諭という体で、銃太郎は青山に述べた。

みんな、ごめんな。

青山が、無理やり笑顔を浮かべた。

その日、剛介と虎治、そして水野は少し足を伸ばして郭外へ足を運んだ。二本松は郭内は士族の居住する町、郭の外は平民の住む町とはっきり区割りされており、茶屋などは郭外に出ないと楽しめなかったのである。

一軒の茶屋に入ると、三人は奥座敷へ通された。

「凄いな、若先生は」

注文のぜんざいが運ばれてくるまでの間、茶を啜りながら虎治は興奮したように口火を切った。

「うん。贔屓をしないもんな」

剛介も虎治に同意した。青山は、銃太郎とあまり年が変わらない。日頃は談笑している様子も見かけることがあり、銃太郎の友人とも呼べる立場だった。たとえ知己であっても、誤った真似をすれば遠慮なく諫言を呈する。銃太郎の度量の大きさが、あの一件でよくわかった。

それに、剛介等が遥か年上の青山に歯向かったのは確かだから、経緯はどうあれ、あれは剛介たちが叱責されても、本来は文句を言える立場ではなかったのである。

「みんなでしっぺいを当てられるかと思ったんだけれど」

「それじゃあ、孫三郎や七郎がかわいそうだろう」

虎治が言った。

「そうだな」

水野も虎治の言葉に頷く。

「きっと、若先生も分かっていたんだよ。青山様が鉄砲の撃ち方がいつもよりもなっていないということは」

「お前、よく見ているなあ」

虎治が呆れたように言った。だが、確かにいつもの青山らしくなかった。

「だって、考えてもみろよ。本当に撃ち方がちゃんとしていたなら、弾が落ちているはずがないじゃないか。それに、青山様のところにあった人形にはほとんど焦げた跡がなかった。ということは、ヘロヘロ弾しか飛ばせなかったということだ」

さらりと水野は解説してくれた。

「なるほどな。若先生はそれを知っていたということか」

剛介は唸った。

「若先生の凄いのはそれだけじゃない。青山様の言い分もきちんと聞いて、俺らを諭して完全に青山様の面目が潰れないように、ご配慮されてただろう?今の俺たちにできるのは、父上や兄上達の後方にいることくらいだからな」

確かにそうだ。敬学館の本科に進んだとしても、まだ番入り(兵役につくこと)までは四年もある。今の剛介たちにできるのは、殿や民を守るために武芸に励み、学問を学ぶことくらいだった。青山が剛介達を見下すのも、ある意味では止むを得なかったとも言える。もっとも、年少者への八つ当たりはいただけないが。

「俺、戦で指揮を受けるのならば若先生がいいなあ」

虎治がうっとりと述べた。

「お待ちどうさま」

番頭が、ぜんざいを三膳運んできた。興奮冷めやらず、剛介はぜんざいを勢いよく啜り、熱く甘い汁が喉を滴り落ちていった。

それにしても、と剛介は思う。

急に子弟に砲術を学べとは、一体何が起こっているのだろう。幕府が大政を奉還したというのも、どうにも実感がなかった。王政復古の大号令も、京都にいらっしゃる帝を中心に、これから回っていく、くらいの認識しかなかった。

会津が、鳥羽伏見で敗れたというのは聞いているが、所詮、遠い地での出来事である。それが二本松に何の関係があるというのか。

「なあ。我々が砲術を学ぶのは、何のためなんだろう」

剛介は、素直に疑問を口にした。

「うーん」

賢しい水野も、首を傾げた。彼も、どうも何の為に砲術を学ばなければならないのか、その目的がよく分かっていないようである。

「それは、あれだろう。戦に備えて我々も戦えるように、という事だよな」

ずずっ、と虎治が汁を啜った。

「それが問題だよな。そもそも、どこと戦をするんだよ」

「うーん。薩長かなあ?」

順当に考えればそうだろうけれど、と水野が言う。

「そもそも、勤王っていうのがよく分からないよな」

虎治がとん、と椀を置いた。

「元々徳川様は帝から命を受けて、幕府を開かれていたわけだろう?で、その政の権利を帝にお返しした。つまり、徳川家の家臣たる藩公も、帝に従わなければならない。それが、今流行りの勤王思想っていうやつだよな」

剛介は、考え考え、両名に確認を求めた。二人が同意するかのように、頷く。

「で、会津肥後守様は、先の孝明帝から篤く信頼されていた。それも間違いはないよな」

「そうだな」

水野も、異議はないらしい。

「じゃあ、やはり会津が奸賊と言われるのはおかしいよ」

「それを、俺たちに言うなよ」

虎治は、途方に暮れたように言った。確かに、虎治や水野に聞いてみたところで、知識は自分とそう変わらないのだけれど。

どうも、今日の青山の不機嫌の理由を探ってみると、必ずしも藩が一丸となっていない現状に、苛立っていたのではないか。

「それより、剛介。その残っている分、いらないなら寄越せ」

虎治が素早く剛介の分の椀に手を伸ばした。

「あ、止せ」

慌てて、剛介は自分の方に椀を引き寄せた。虎治の奴、本当に目敏いな。

「まあ、我々が難しいことを考えても仕方がないさ。それより、早く先生から撃ち方を教わりたいよ」

水野も、もう食べ終わりそうだ。

あまり遅くなると、母上から叱られる。

剛介も、虎治から取り返した残り分を、素早く流し込んだ。

0

お気に入りに追加

8

あなたにおすすめの小説

直違の紋に誓って~ Spin Off

篠川翠

歴史・時代

<剛介の初恋>

本編である「直違の紋に誓って」を書いている最中に、気分転換も兼ねて書き下ろし、本編に先駆けて発表した作品です。

二本松の戦火を逃れて会津に保護された剛介は、どのような青春時代を送ったのか。本編では書ききれなかった青春時代について、描いています。

<父の背中>

会津で父の顔を知らずに育った少年、遠藤貞信。14歳の夏、母の導きにより彼は父との再会を果たします。貞信の父、剛介が妻に語れなかった、会津を離れた本当の理由とは……。

noteで本編を連載中に、フォロワー様から「剛介のその後が知りたい」というリクエストを頂き、誕生した作品です。

西涼女侠伝

水城洋臣

歴史・時代

無敵の剣術を会得した男装の女剣士。立ち塞がるは三国志に名を刻む猛将馬超

舞台は三國志のハイライトとも言える時代、建安年間。曹操に敗れ関中を追われた馬超率いる反乱軍が涼州を襲う。正史に残る涼州動乱を、官位無き在野の侠客たちの視点で描く武侠譚。

役人の娘でありながら剣の道を選んだ男装の麗人・趙英。

家族の仇を追っている騎馬民族の少年・呼狐澹。

ふらりと現れた目的の分からぬ胡散臭い道士・緑風子。

荒野で出会った在野の流れ者たちの視点から描く、錦馬超の実態とは……。

主に正史を参考としていますが、随所で意図的に演義要素も残しており、また武侠小説としてのテイストも強く、一見重そうに見えて雰囲気は割とライトです。

三國志好きな人ならニヤニヤ出来る要素は散らしてますが、世界観説明のノリで注釈も多めなので、知らなくても楽しめるかと思います(多分)

涼州動乱と言えば馬超と王異ですが、ゲームやサブカル系でこの2人が好きな人はご注意。何せ基本正史ベースだもんで、2人とも現代人の感覚としちゃアレでして……。

陣代『諏訪勝頼』――御旗盾無、御照覧あれ!――

黒鯛の刺身♪

歴史・時代

戦国の巨獣と恐れられた『武田信玄』の実質的後継者である『諏訪勝頼』。

一般には武田勝頼と記されることが多い。

……が、しかし、彼は正統な後継者ではなかった。

信玄の遺言に寄れば、正式な後継者は信玄の孫とあった。

つまり勝頼の子である信勝が後継者であり、勝頼は陣代。

一介の後見人の立場でしかない。

織田信長や徳川家康ら稀代の英雄たちと戦うのに、正式な当主と成れず、一介の後見人として戦わねばならなかった諏訪勝頼。

……これは、そんな悲運の名将のお話である。

【画像引用】……諏訪勝頼・高野山持明院蔵

【注意】……武田贔屓のお話です。

所説あります。

あくまでも一つのお話としてお楽しみください。

鎌倉最後の日

もず りょう

歴史・時代

かつて源頼朝や北条政子・義時らが多くの血を流して築き上げた武家政権・鎌倉幕府。承久の乱や元寇など幾多の困難を乗り越えてきた幕府も、悪名高き執権北条高時の治政下で頽廃を極めていた。京では後醍醐天皇による倒幕計画が持ち上がり、世に動乱の兆しが見え始める中にあって、北条一門の武将金澤貞将は危機感を募らせていく。ふとしたきっかけで交流を深めることとなった御家人新田義貞らは、貞将にならば鎌倉の未来を託すことができると彼に「決断」を迫るが――。鎌倉幕府の最後を華々しく彩った若き名将の清冽な生きざまを活写する歴史小説、ここに開幕!

独裁者・武田信玄

いずもカリーシ

歴史・時代

歴史の本とは別の視点で武田信玄という人間を描きます!

平和な時代に、戦争の素人が娯楽[エンターテイメント]の一貫で歴史の本を書いたことで、歴史はただ暗記するだけの詰まらないものと化してしまいました。

『事実は小説よりも奇なり』

この言葉の通り、事実の方が好奇心をそそるものであるのに……

歴史の本が単純で薄い内容であるせいで、フィクションの方が面白く、深い内容になっていることが残念でなりません。

過去の出来事ではありますが、独裁国家が民主国家を数で上回り、戦争が相次いで起こる『現代』だからこそ、この歴史物語はどこかに通じるものがあるかもしれません。

【第壱章 独裁者への階段】 国を一つにできない弱く愚かな支配者は、必ず滅ぶのが戦国乱世の習い

【第弐章 川中島合戦】 戦争の勝利に必要な条件は第一に補給、第二に地形

【第参章 戦いの黒幕】 人の持つ欲を煽って争いの種を撒き、愚かな者を操って戦争へと発展させる武器商人

【第肆章 織田信長の愛娘】 人間の生きる価値は、誰かの役に立つ生き方のみにこそある

【最終章 西上作戦】 人々を一つにするには、敵が絶対に必要である

この小説は『大罪人の娘』を補完するものでもあります。

(前編が執筆終了していますが、後編の執筆に向けて修正中です)

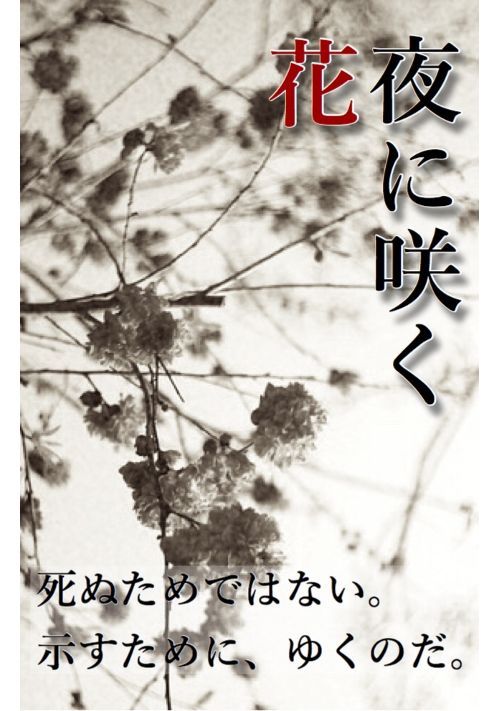

夜に咲く花

増黒 豊

歴史・時代

2017年に書いたものの改稿版を掲載します。

幕末を駆け抜けた新撰組。

その十一番目の隊長、綾瀬久二郎の凄絶な人生を描く。

よく知られる新撰組の物語の中に、架空の設定を織り込み、彼らの生きた跡をより強く浮かび上がらせたい。

旧式戦艦はつせ

古井論理

歴史・時代

真珠湾攻撃を行う前に機動艦隊が発見されてしまい、結果的に太平洋戦争を回避した日本であったが軍備は軍縮条約によって制限され、日本国に国名を変更し民主政治を取り入れたあとも締め付けが厳しい日々が続いている世界。東南アジアの元列強植民地が独立した大国・マカスネシア連邦と同盟を結んだ日本だが、果たして復権の日は来るのであろうか。ロマンと知略のIF戦記。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる