あなたにおすすめの小説

熟女愛好家ユウスケの青春(熟女漁り)

MisakiNonagase

恋愛

高校まで勉強一筋で大学デビューをしたユウスケは家庭教師の教え子の母親と不倫交際するが、彼にとって彼女とが初の男女交際。そこでユウスケは自分が熟女好きだと自覚する。それからユウスケは戦略と実戦を重ねて、清潔感と聞き上手を武器にたくさんの熟女と付き合うことになるストーリーです。

【アラウコの叫び 】第1巻/16世紀の南米史

ヘロヘロデス

歴史・時代

【毎日07:20投稿】 1500年以降から300年に渡り繰り広げられた「アラウコ戦争」を題材にした物語です。

マプチェ族とスペイン勢力との激突だけでなく、

スペイン勢力内部での覇権争い、

そしてインカ帝国と複雑に様々な勢力が絡み合っていきます。

※ 現地の友人からの情報や様々な文献を元に史実に基づいて描かれている部分もあれば、

フィクションも混在しています。

また動画制作などを視野に入れてる為、脚本として使いやすい様に、基本は会話形式で書いています。

HPでは人物紹介や年表等、最新話を先行公開しています。

公式HP:アラウコの叫び

youtubeチャンネル名:ヘロヘロデス

insta:herohero_agency

tiktok:herohero_agency

四代目 豊臣秀勝

克全

歴史・時代

アルファポリス第5回歴史時代小説大賞参加作です。

読者賞を狙っていますので、アルファポリスで投票とお気に入り登録してくださると助かります。

史実で三木城合戦前後で夭折した木下与一郎が生き延びた。

秀吉の最年長の甥であり、秀長の嫡男・与一郎が生き延びた豊臣家が辿る歴史はどう言うモノになるのか。

小牧長久手で秀吉は勝てるのか?

朝日姫は徳川家康の嫁ぐのか?

朝鮮征伐は行われるのか?

秀頼は生まれるのか。

秀次が後継者に指名され切腹させられるのか?

織田信長 -尾州払暁-

藪から犬

歴史・時代

織田信長は、戦国の世における天下統一の先駆者として一般に強くイメージされますが、当然ながら、生まれついてそうであるわけはありません。

守護代・織田大和守家の家来(傍流)である弾正忠家の家督を継承してから、およそ14年間を尾張(現・愛知県西部)の平定に費やしています。そして、そのほとんどが一族間での骨肉の争いであり、一歩踏み外せば死に直結するような、四面楚歌の道のりでした。

織田信長という人間を考えるとき、この彼の青春時代というのは非常に色濃く映ります。

そこで、本作では、天文16年(1547年)~永禄3年(1560年)までの13年間の織田信長の足跡を小説としてじっくりとなぞってみようと思いたった次第です。

毎週の月曜日00:00に次話公開を目指しています。

スローペースの拙稿ではありますが、お付き合いいただければ嬉しいです。

(2022.04.04)

※信長公記を下地としていますが諸出来事の年次比定を含め随所に著者の創作および定説ではない解釈等がありますのでご承知置きください。

※アルファポリスの仕様上、「HOTランキング用ジャンル選択」欄を「男性向け」に設定していますが、区別する意図はとくにありません。

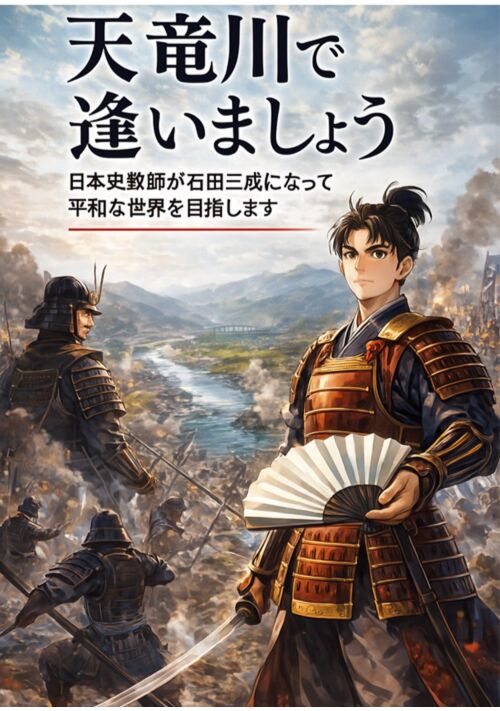

天竜川で逢いましょう 〜日本史教師が石田三成とか無理なので平和な世界を目指します〜

岩 大志

歴史・時代

ごくありふれた高校教師津久見裕太は、ひょんなことから頭を打ち、気を失う。

けたたましい轟音に気付き目を覚ますと多数の軍旗。

髭もじゃの男に「いよいよですな。」と、言われ混乱する津久見。

戦国時代の大きな分かれ道のド真ん中に転生した津久見はどうするのか!!???

そもそも現代人が生首とか無理なので、平和な世の中を目指そうと思います。

戦国終わらず ~家康、夏の陣で討死~

川野遥

歴史・時代

長きに渡る戦国時代も大坂・夏の陣をもって終わりを告げる

…はずだった。

まさかの大逆転、豊臣勢が真田の活躍もありまさかの逆襲で徳川家康と秀忠を討ち果たし、大坂の陣の勝者に。果たして彼らは新たな秩序を作ることができるのか?

敗北した徳川勢も何とか巻き返しを図ろうとするが、徳川に臣従したはずの大名達が新たな野心を抱き始める。

文治系藩主は頼りなし?

暴れん坊藩主がまさかの活躍?

参考情報一切なし、全てゼロから切り開く戦国ifストーリーが始まる。

更新は週5~6予定です。

※ノベルアップ+とカクヨムにも掲載しています。

魔王の残影 ~信長の孫 織田秀信物語~

古道 庵

歴史・時代

「母を、自由を、そして名前すらも奪われた。それでも俺は――」

天正十年、第六天魔王・織田信長は本能寺と共に炎の中へと消えた――

信長とその嫡男・信忠がこの世を去り、残されたのはまだ三歳の童、三法師。

清須会議の場で、豊臣秀吉によって織田家の後継とされ、後に名を「秀信」と改められる。

母と引き裂かれ、笑顔の裏に冷たい眼を光らせる秀吉に怯えながらも、少年は岐阜城主として時代の奔流に投げ込まれていく。

自身の存在に疑問を抱き、葛藤に苦悶する日々。

友と呼べる存在との出会い。

己だけが見える、祖父・信長の亡霊。

名すらも奪われた絶望。

そして太閤秀吉の死去。

日ノ本が二つに割れる戦国の世の終焉。天下分け目の関ヶ原。

織田秀信は二十一歳という若さで、歴史の節目の大舞台に立つ。

関ヶ原の戦いの前日譚とも言える「岐阜城の戦い」

福島正則、池田照政(輝政)、井伊直政、本田忠勝、細川忠興、山内一豊、藤堂高虎、京極高知、黒田長政……名だたる猛将・名将の大軍勢を前に、織田秀信はたったの一国一城のみで相対する。

「魔王」の血を受け継ぐ青年は何を望み、何を得るのか。

血に、時代に、翻弄され続けた織田秀信の、静かなる戦いの物語。

※史実をベースにしておりますが、この物語は創作です。

※時代考証については正確ではないので齟齬が生じている部分も含みます。また、口調についても現代に寄せておりますのでご了承ください。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる