6 / 19

1巻

1-3

しおりを挟む

真澄は自身の父親を、生まれた年に起きた丙寅の大火で亡くしている。

以来、三味線師匠の母親は女手ひとつで真澄を育てた。柳橋の花街で稽古を乞われることも多くあり、真澄が柳橋芸者となったのもその縁からだと聞いていた。その母も、左褄を取った十九の年に病没している。天涯孤独となった真澄は柳橋芸者でありながら同朋町には住まず、両親が残した松井町の小さな家に独り暮らしているのだった。

柳橋芸者は吉原や深川に比べると現れて日も浅く、数も少ない。だが、色ではなく芸を売ることを矜持とする気位と品格は、すでに花柳界での評判が高かった。

真澄は柳橋芸者らしく芯の強い娘だ。けれども、火事と聞けば父を思い出してつい心が乱れると、以前久弥にこぼしたことがあった。

三日前の午前、佐久間町から出た火が神田川沿いに柳橋へも襲いかかっていると耳にした時、娘の顔と同時にそのことが頭に浮かんだ。いても立ってもいられなかった。気がつけば打刀を腰に差すのももどかしく、息せき切って松井町へと走っていた。

「――お師匠? まぁ、どうなさったんですか」

家の土間で息を弾ませている久弥を見て、娘は嬉しげに目元を染めながらも、不思議そうに小首を傾げた。

「佐久間町から火が出て、柳橋の方へも広がっているようです。聞きましたか。今日は家にいてください」

切迫した声で告げた途端、常にはやわらかく繊細な光を浮かべている瞳が強張った。家の外から、おい、神田が大火事だ、両国の火が見えるぜ、と騒ぐ声が、不穏な狼煙のように聞こえてくる。取り繕うこともできずに青ざめて震え出す娘の姿に、胸が詰まった。

真澄が久弥にどんな思いを寄せているのか、気づかないほど野暮ではない。手を差し伸べて、震える体を強く抱き締めてやりたい。安心しろと言いたい。思いが込み上げるほど、それができないことに身がよじれそうな憤りを覚えた。

「お師匠のお顔を見たら、ほっとしました」

真澄は唇を綻ばせると、気を取り直したように背筋を伸ばした。

「まぁ、湿っぽくていけませんねぇ、私としたことが。……それで、その子のお家を捜していらっしゃるんですか? でしたら私にもお手伝いをさせてください」

「ありがとうございます。ですが、それには及びません。このまま私が預かろうと思っているんです。三味線に才がありそうな子供でしてね。……会ってやってもらえますか」

えっ、と長い睫毛を瞬かせている娘に微笑んだ。今となっては青馬を手放す気がますます失せている。才があることはもちろんだが、それだけではない。無邪気な青馬の姿を見ていると、久弥の心はあたたまるのだ。役人に預けることを思うと、どうにもいたたまれない心地になる。

青馬を見たら、真澄は何と言うだろうかと考えていた。驚くだろうが、きっと好いてくれるのではないか。そうであればいい。そう期待する気持ちが生まれていた。

「ええ、もちろんですとも。ぜひ」

驚きながらも身を乗り出す娘に頷いて、隣室とを隔てる唐紙の前に膝行った。

「青馬、いるか」

しばしの沈黙があり、はい、と返事がくる。唐紙を細く引くと、近くに正座した青馬と目が合った。

「こちらのお人にご挨拶できるか。真澄さんといって、とても三味線が上手だ」

三味線が上手いと聞いて、不安げだった青馬の表情が変わる。好奇心に抗えぬ様子で、そろそろと稽古部屋に入ってきた。久弥の半纏を着たままであるのに気づき、慌てて畳んで膝の脇に置くと、

「……青馬と申します」

頭を下げてたどたどしく言う。

少年がぎこちなく顔を上げた途端、真澄は目を和ませた。

「あら、まぁ、なんて可愛らしいんでしょう」

こぼれんばかりの笑みを浮かべるのを見て、久弥も面映ゆい気分で笑みを返す。

一方、真澄を見上げた青馬は、ぽかんとして固まっていた。

「……お師匠様。真澄さんは天女なんですか? すごく綺麗ですね」

久弥の袂を引いて、恍惚とした口調で言う。

「まぁ、ありがとう」

艶然と真澄が微笑むと、青馬はますます茫然として頬を染めた。

「こんなに綺麗な女の人は見たことがありません。ほら、見てください。お師匠様はそう思いませんか?」

「――ですって。お師匠はそう思いませんこと?」

真澄がからかうように青馬を真似るので、勘弁してくれ、と顔に血が上る。

「……はぁ、その。まぁ……」

「まぁ? 何ですの、それ」

優雅に柳眉を引き上げてから、娘はくすりと笑った。

「お師匠も、青馬さんくらい気の利いたことを言ってくださるといいんですけれど。女心のわからない方で、憎らしい」

憎らしい、と聞いた青馬の顔が強張ったのを見て、真澄は悪戯っぽく目を細くした。

「あ、違うの。本当に憎らしいなんて思ってやしないんですよ。その反対。私はね、そりゃあもうお師匠のことが……」

「真澄さん、真澄さん。稽古の前に茶を出しましょう。先ほど稽古に来た門人が、桜餅を差し入れてくれたので……」

久弥はしどろもどろに遮って立ち上がると、一目散に台所へ向かった。うなじが湯を浴びたように熱い。

背後で、鈴を振るような真澄の笑い声が聞こえていた。

およそ生けるを放つこと 人皇四十四代の帝 元正天皇の御宇かとよ

養老四年の末の秋 宇佐八幡の託宣にて 諸国に始まる放生会

浮寝の鳥にあらねども 今も恋しき一人住み 小夜の枕に片思ひ

可愛心と汲みもせで 何ぢゃやら憎らしい……

久弥と真澄の二挺の三味線が、稽古部屋に鳴り響く。

タテ三味線の大薩摩風の前弾で鮮やかに始まる『吉原雀』である。タテ三味線を弾く真澄の撥が翻り、棹の上を細い指がめまぐるしく躍っている。

真澄は自前の芸者だ。置屋に前借金がある芸者とは異なり、年季奉公に縛られることもないし、世話を受ける旦那も持たない。その分後ろ盾はないから、自らの芸を磨くことに余念がなかった。

名妓と呼ばれるだけあって、真澄の音色は粋と情感に溢れ、それでいて抑制と品格を失わない。互いの音を聴きながら音曲に没入し、響き合うかのごとく旋律を紡いでいくのは至福の時間だった。

実に花ならば初桜 月ならば十三夜

いずれ劣らぬ粋同士の あなたへ云ひ抜けこなたの伊達

いずれ丸かれそろかしく

ノリを落とさず最後まで疾走すると、三味線の鮮やかな余韻が、稽古部屋の空気を震わせながら消えていく。

半眼にしていた目を見開くなり、真澄が抗議の声を上げた。

「お師匠、少しは手加減してくださいな。あんな替手を弾かれたらついていかれやしません。それも唄いながらするんだから嫌になる」

「いや、よく弾けていましたよ。あなたはあのくらい問題なく弾けるでしょう」

にこりとして応じると、

「三味線のこととなると、こうだから」

と娘が恨めしげに言う。

「……青馬、どうだった」

青馬に目を転じると、身じろぎもせずに聴き入っていた少年はひゅっと息を吸った。みるみる白い頬に血が上り、両目に生き生きとした光が躍る。

「何と言っていいかわかりません。すごかったです」

「まぁ、ありがとう。青馬さんは三味線は初めて?」

「はい。今日から稽古をはじめました」

すぐにでも練習をしたいのか、そわそわと視線が立箱の三味線へ向く。

「前弾の最初のテテテンまで弾いてみるか」

久弥が撥と三味線を差し出しながら言うと、真澄が耳を疑うようにこちらを見た。

はい、といそいそと受け取って構える青馬を見て、さらに困惑した顔つきになる。

すっと背筋を伸ばすなり、ドン、と重々しく絃が鳴る。娘がぎょっとして身を硬くした。細身なのに上腕に力があるのか、音に力強さがある。だが力んではいない。手首が柔軟で、テテテテテテテン、と軽やかに、楽しそうに弾く。

技巧が甘い部分は当然多いが、やはり筋がいい。何より、子供らしからぬ気品と、荘厳さのある音色、そして間の取り方がよかった。

「……たくさん間違えました。難しいですね」

「いや、よく聴いていた。力んでいないのもいい」

がっかりした様子の少年に言ってから、真澄に向き直る。

「……稽古の途中で失礼しました。えらく見取りが得意な子なんですよ。面白いでしょう」

言いかけて言葉を呑んだ。驚愕が去った後の真澄の顔に、一瞬ひどく寂しげなものが過った気がしたのだ。

「そう、才があるのね。稽古をはじめたばかりなのに、とても上手で驚いたわ」

青馬にやさしく話しかけると、真澄はちらりと久弥を横目で見る。

「……お師匠は残酷ですねぇ。見せつけるなんて、ひどいことをなさいますこと」

えっ、と久弥は狼狽えた。冗談めかした口調にもかかわらず、娘の声に籠もった切実さにぎくりとする。何か無礼を働いただろうか。真澄ならば青馬の才がわかるであろうと思ったのだが。

「いや、真澄さんも才がおありですよ」

「……でも、きっと青馬さんほどではないのですよね。私もあなたのような天稟があれば、拾っていただけるのかしらねぇ」

冗談とも本気ともつかない口ぶりだったが、そこに滲む孤独の気配を感じて胸を衝かれた。

そうではない、違うんだ、という言葉が喉まで出かかる。真澄の気持ちを知りながら応えないのは、才のせいなどではない。……けれども、沸騰するように湧き上がった言葉はたちまち冷たく凍りついた。そんなことを告げて何になる。何もしてやれないことに変わりはないのだと、苦いものが胸に広がった。

「あの……真澄さんには、お家がないのですか。迷子なんですか?」

心配そうに青馬が訊ねると、真澄の頬が緩んだ。

「いいえ、ありますとも。青馬さんはやさしいのね。おかしなことを言ってごめんなさい。……さ、お師匠、お稽古を続けてくださいな」

穏やかに答え、娘が静かに座り直す。

ええ、と呟くと、久弥は波立つ心を押し殺しながら三味線を構えた。

真澄が稽古を終えて出ていったのと入れ違いに、日本橋『近江屋』の隠居、文右衛門が現れた。近江屋は三代前に日本橋に構えた呉服商にはじまり、現在は浅草御蔵前に札差も営むまでになった富商だ。この文右衛門は久弥の噂を聞きつけて以来弟子となり、同時に熱心な後援者ともなっていた。

「そこで真澄さんとすれ違いましたよ。いや、立てば芍薬、座れば牡丹。相変わらず観音様のような美しさですねぇ」

文右衛門の向かいに座りながら、はぁ、と久弥は曖昧に頷いた。

「もうお弟子になって三年目でしたか。若い娘さんはたいていお師匠が目当てで、つれなくされるとすぐにやめてしまうのに、よく続けているものだ。健気でこちらが切なくなる」

「……ご隠居、お戯れは困ります。真澄さんは芸で活計を立てている人ですから、志の高さが違う」

先ほどの真澄の寂しげな表情が頭を過り、笑う気にもなれずに応じると、隠居は意味ありげに目尻の皺を深くした。

「お師匠こそ、艶歌を弾く人がわからんふりをなさるもんじゃないですよ。お師匠は男盛りだってのに、何でか色恋に頑なですなぁ。真澄さんのことだって、ひととおりでなく思っておられるように見えるんだが……」

何とも言えない表情で久弥が怯んだのを見て、愉快そうに笑う。久弥の支援者として力を貸すことを惜しまぬ、人柄の練れた人物であるが、時折ずばりと核心を突く言葉を発する。日本橋に名を轟かせた大商人のことだから、久弥のごとき若輩の懊悩なぞとうに見透かしているのかもしれない。祖父であるかのような親しみを覚える一方で、どこか底知れぬものを感じさせる老爺だった。

「ま、お師匠を苛めすぎて稽古をやめるとおっしゃられたら困りますしね。このへんにしておきましょう」

居心地悪げに座り直すと、久弥は茶を口に含んで喉を湿らせた。

「……一昨日の火事では、日本橋のお店はいかがでしたか。あの辺りはひどく焼けましたでしょう。お店の皆さんはご無事ですか」

ええ、と文右衛門が嘆息する。

「倅にもよくよく確かめましたが、店は焼けましたものの奉公人も蔵も無事でした。……が、周りは軒並み焼け野原です。人死も大勢出ています。炎に巻かれた者や、堀や川に逃れて溺れ死んだ者がそこら中に累々折り重なっているとかで、哀れなことです」

隠居が語るのを聞きながら、久弥はつと考え込んだ。

室町二丁目の呉服商か。隣室と稽古部屋を隔てる唐紙にそっと目を遣りながら、束の間迷った。

――だが、いつかははっきりさせなければならない問題だ。

「……ご隠居、室町二丁目の『春日』という呉服店をご存じですか」

そう切り出した途端、隣室の気配が動くのを感じた。

「少しかかわりのある弟子がおるのですが、火事で店がどうなったかと思いまして」

「『春日』ですか。存じておりますよ。身代の大きな店です」

茶をすすっていた文右衛門が、襟に首を埋めるようにして頷く。

「延焼がひどく、店も蔵も焼けました。店主一家は煙にやられて全滅し、奉公人も大勢亡くなったとか。……ああ、手代が一人、生き残っているそうです。正吉といいましたか」

息が止まった。久弥が凍りついたのに気づかず、隠居は考え考え言葉を継ぐ。

「何でも、主筋のお子さんが一人行方知れずで、その子を血眼で捜していると小耳に挟みました。まだ十かそこらだそうですよ。しかし、子供が一人で、果たして生きているものかどうか」

「手代が捜している……」

声を強張らせると、隠居が頷いた。

「おそらく店を再建したいのでしょうな。手形や金銀などの身代が無事だったのかもしれない。しかし手代の一存でそれを掘り返したり、手形を両替商に持ち込むわけにもいきません。主筋の跡継ぎが必要なんでしょう」

何にせよ、焼け出された奉公人は苦労なことです、と文右衛門は付け加えた。

のんびりとしためりやすの稽古を終えた隠居が去った後、久弥は寝間に入っていった。唐紙の側に座り込んだまま、青馬が真っ青になっている。

「……青馬、文右衛門さんの話を聞いていたか?」

向かい合って座した久弥が切り出すと、少しの間を置いてゆっくりと頷いた。まるで身を守ろうとするかのように、久弥の半纏の中で体を縮こめている。

「正吉という人は、お前の父親か。お前を捜しているようだ」

子供らしいやわらかな頬の線が強張り、蝋のように生白くなっていく。

「ここにその人が訪ねてきたとしても、お前を渡す気はない。だが、店の跡継ぎとなればかなりの身代が手に入るだろう。正吉という人の本心はわからないが、そうなれば、以前のようにお前に折檻を加えることもそうそうできんだろう。お前、どう思った。考えていることがあれば言ってごらん」

青馬は下を向いたまま聞いていたが、血の気のない顔をさっと上げると、両目をいっぱいに見開いた。

「戻りたく、ありません。店なんていりません。俺は三味線弾きに、なりたいです」

「……そうか。わかった」

恐怖に引き攣った少年の顔を見下ろして、久弥は静かに頷いた。

――青馬を介して店を我が物にできるとなれば、正吉は草の根を分けてでも息子の行方を捜すかもしれない。ここを突き止めることがなければいいのだが。

春の日差しを透かす明るい障子の外から、胸騒ぎのような葉擦れの音がざわざわと耳に届いた。

ぽかぽかとあたたかな弥生の晦日の午後、青馬を伴って絵草紙屋へ出かけた。

相生町河岸に沿って歩いていると、材木を満載した船がひっきりなしに左手の竪川を上っていくのが目に入る。大火の混乱が収まりきらぬ中、両国橋の向こう側では、焼け落ちた町の再建がすでにはじまっているのだ。両国や柳橋に谺する無数の槌音が風に乗って大川を渡り、本所の青空にも響いていた。

回向院門前町にある絵草紙屋は赤本を多く扱っている店で、子連れ客で賑わっていた。青馬は生家では手習いなどさせてはもらえず、音読はひどくぎこちないし、字を書くのも難儀する。そこで、まずは簡単な草双紙を読ませようと考えたのだった。

美濃紙半截二つ折りの体裁に『桃太郎』『舌切り雀』『ぶんぶく茶釜』『さるかに合戦』だのと書かれた本がずらりと並ぶ店の棚の前に立つと、青馬はぼうっと頬を上気させた。

「とと様!」

棚を眺めていた青馬は、舌っ足らずな声に横を向いた。すぐ隣で、五つか六つであろう女児に、腰を屈めた父親が読んで聞かせている。

「とと様、これ読んで。次、これね」

愛らしいつまみ簪で髪を飾った童女が囀るように言う。

物珍しげにその様子を眺めていた青馬の顔に、ふっと羨望らしきものが過った。

棚に顔を戻すものの、またいつの間にか、慈愛の滲む父親の声に引き込まれ、ぼんやりと親子を見る。えも言われぬ痛みを胸に覚え、

「……青馬。読んでやるから、好きなのを何冊でも選んでおいで」

と言った途端、青馬はさっと久弥を振り仰ぎ、はにかみながら頬を染めた。そして、そわそわと表紙を見回しはじめる。

軒先に退いて、青馬が本に手を伸ばすのを眺めた。『桃太郎』を手に取り、抱えるほど大きな桃から赤子が出てくる挿絵を見て呆気に取られている。さらに鬼の恐ろしげな絵が出てくると、青くなって凍りついているので笑いが湧いた。

そうしてしばらくの間少年を見守っていた久弥は、唇に浮いた笑みをすっと消した。

人が行き交う往来を、久弥目指して近づいてくる気配を感じる。

殺気はない。足の運びから、誰なのか予想はついた。

「過日は……」

影のように少し後ろに立つと、羽織袴に大小を差した男が、遠慮がちに声をかけてきた。久弥は視線だけ動かし、かすかに頷いた。

小槇山辺家の上屋敷にて江戸家老の諏訪を補佐する側用人で、浜野隼一郎という。諏訪が久弥に接触する際に差し向ける男だった。上屋敷に三名いる側用人の内で三十そこそこともっとも若く、番方から登用されたそうで剣の腕も立つ。上屋敷での騒乱でも、父の側で勇猛に刀を振るう姿を目にした。

青馬を見遣ると、熱心に『さるかに合戦』に見入っている。

そっと嘆息した久弥は、青馬の背中に近づいていった。

回向院の表門を入って右手にある蓮池の畔に、一本の楠がある。新芽が吹きはじめた木の根元に腰を下ろし、青馬は膝に広げた書物に見入っている。

久弥は浜野と共に数間離れた場所に佇み、傾き出した日を透かしてその姿を見ていた。

絵草紙屋の店先で青馬のことを訊ねられたので、迷い子だと答えると、浜野は何と言えばいいのかわからぬように、戸惑った目で久弥と青馬を見比べた。

「この御仁は私の知己でな。少し話をしたいから待っていてくれるか」

久弥の言葉に、本を抱えた青馬は、はい、と返事をして、それから少し不安げに二本差しの侍を見上げたのだった。

「……御前は無事、下野守様の上屋敷にお入りになられました」

「――それは重畳」

呟くように答えると、浜野が声をひそめた。

「状況はよくございませぬ。家木家老は、此度の騒乱は宗靖様や己の与り知らぬところで画策されたとし、上屋敷にて討たれた大組頭の大槻助之進が首謀者であると訴えております」

大組は、国元の馬廻り組を江戸屋敷の守備に振り分けたものだ。七組あって一組三十名で編成され、各組の頭を大組頭と呼ぶ。大槻は家木の息のかかった男で、家木と密に連絡を取り合っている節があることは重役にも知れていた。

「しかしながら、大槻にこれほどの反逆を企てる力があるとは、到底思えませぬ。奴に罪を押し付け、切り捨てる了見なのでございましょう」

厳しい表情で黙った久弥に、浜野は寸の間迷った後、口を開いた。

「実は……それがしと馬廻り組頭の成瀬に、家木家老の上意討ちが命じられておりました」

久弥はすっと顔を緊張させた。

「国元に戻り次第速やかに家老を除き、宗靖様にご隠居いただくよう密命を帯びておりました。……しかし、叶いませなんだ」

浜野の顔が、心なしか青くなる。

「君命により上屋敷脱出の翌日舞田に入りましたところ、江戸より彰則様の御身に異変ありとの火急の知らせがもたらされました」

「何……」

予想外の言葉が、稲妻のように全身を打った。

「大火の最中、夕御前様と上屋敷より脱出なされた際、重い火傷を負われたそうにございます。たとえ重篤な状態を脱せられたとしても火傷は治りが遅うございますので、幾月かは予断を許さぬと……」

「では……」

久弥は絶句した。彰則に万一のことがあれば、世子となるのは養子の宗靖をおいてない。彰則は九つの少年だ。顔を見たこともない腹違いの弟だが、青馬とそう年の変わらぬ子供が命にかかわる火傷を負ったと思うと、氷を呑んだように胸が冷えた。

「手が出せませぬ」

顔を歪めて若い側用人が唸る。眩い夕日にきらめく蓮池の景色が、急に遠くなった気がした。

「……若君。どうか、ご当家へお戻りいただけませぬでしょうか」

「それは、ご上意か」

哀願が滲む声に鋭く切り返すと、男は口籠もった。

「いえ……しかし、諏訪家老や我らの望みでございます。僭越にございますが、若君がお戻りくだされば、御前もさぞお心強く思われるに相違ありませぬ」

彰則の後釜というわけか、と久弥はきつい目をして黙り込んだ。

「畏れながら、あちらのお子がお気にかかるようなら、我らがお世話をいたしますが」

「いや、それには及ばぬ」

知らずに拳を握りながら、苦労して怒りを呑み下す。浜野にしてみれば、青馬などどこの馬の骨とも知れぬ、塵芥同然の子供にしか見えぬだろう。足手まといになるばかりなのだからどこかへ片付ければよいものを、と世話を焼く久弥が不可解でならない様子だった。

池の水面にびっしりと広がる緑の蓮の葉を、気まぐれな風が波打たせて通り過ぎる。風はぱらぱらと紙をめくり、青馬が我に返ったように顔を上げた。何かを探す素振りでさまよう目が、久弥を捉えて無邪気に笑う。ふっくらと肉のついてきた頬が生き生きと血の気を上らせるのを見ると、胸が絞られるような切なさに襲われた。

父や家臣の苦悩はわかっている。それでも、理不尽さを恨む気持ちが腹の底に燻っていた。この侍たちは、このうえどれだけ自分から奪い取ろうというのだ。身内に恨まれ、一途に思いを寄せてくれる娘に応えてやることもできず、久弥を慕う迷い子を見守ることさえ許されないのか。

「……彰則どののご回復を、まずは待つべきであろう」

それだけ言うと、久弥は青馬へと歩み寄っていった。

浜野が慌てて、若君、と呼びかけ、

「――ご身辺に、くれぐれもお気をつけくださいませ」

と控えめに言うのが聞こえた。

「昔ゝ、山奥に大ひなる柿の大木あり……」

「むかしむかし、やまおくに、おおいなるかきのたいぼくあり」

夕日の差し込む居間で、青馬がたどたどしく久弥に続く。

買ってきた『さるかに合戦』を畳に広げ、青馬は嬉しげだった。

「その下に、年古き蟹住みけるが、頃しも秋の末っかた、柿は紅の色をなし」

「そのしたに、としふるきかにすみけるが……」

絵草紙を覗き込んでいた青馬が顔を上げる。

「お師匠様、どうして蟹は木に登れないのですか」

不思議そうに訊ねるので、久弥は目を瞬かせた。

「ああ……蟹というのはな、足が脇から生えているので、木登りは不得手なんだよ」

蟹なぞ見たことがないのだろう。青馬は目を丸くして、しげしげと挿絵を見詰めた。

「それは難儀でしょうね。変わった生き物がいるんですね」

「沢にもいるが、浜辺に行けばたくさん見かける。今度洲崎にでも連れていってやろう」

そう言った刹那、浜野の苦悩に満ちた目が脳裏に浮かんだ。

……あまり、時は残されていないのかもしれない。

そんなことが頭を過り、腹の底がひやりとする。

「本当ですか」

青馬の大きな瞳が輝いた。

うん、と言って久弥は唇に笑みを浮かべ、絵草紙を閉じる。

「さて、日が落ちる前に三味線をさらうか」

途端に青馬は跳ねるように体を起こし、はい、と返事をした。久弥の半纏の袖をぶらぶらさせながら、稽古部屋へいそいそと向かう。放っておけば一日中三味線を放さず、庭で遊ばせれば長唄を唄いながら過ごす子だ。のめりこんだ時の集中力はすさまじく、耳のよさに加え、久弥の弟子たちの稽古を聴いて己の稽古に生かす賢さもあるから、とにかく上達が目覚ましい。ことに腕の痛みが引いてからは、砂地に水が染み込むような成長ぶりで久弥を驚嘆させた。

数日前からは『越後獅子』もさらいはじめ、夢中で弾いている。いきなり『越後獅子』はどうかと思ったが、どうしても弾きたいというので教えることにした。

「打つや太鼓の音も澄み渡り……」

と家の内や外で口ずさむのが聞こえてくると、久弥は耳を澄まして頬を緩めた。

青馬の表情は、日ごとにやわらかさと明るさを増している。大火の後の焼け爛れた大地のごとく傷を負っていた魂が、少しずつ癒えていくのが見えるようだ。その姿は、見守る久弥の心までもやさしいもので満たしていく。

青馬の成長に思いを馳せている己にふと気づく。教えてやりたいこと、してやりたいことはとめどなく湧いてくる。けれどそう思うにつれて、

――そんな時は残されているのだろうか。

そう疑う声を頭の隅に聞いた。考えすぎだと思っても、それはふとした時に久弥に囁き、決してその存在を忘れさせてはくれなかった。

稽古部屋に入れば、半纏を脱いだ青馬はもう三味線を抱え、今にも唄い出しそうな顔でこちらを見上げている。

己の三味線を立箱から取り、久弥は青馬の前に座った。

「よろしくお願い申し上げます」

青馬が、まだ体に比して大きいような三味線を大事そうに抱え、神妙に頭を下げる。

「では、『雛鶴三番叟』の揉み出しからはじめようか」

丹田に力を入れて撥を構えた。青馬の撥もすっと静止し、久弥の合図を一心に待ち構えている。

できるうちに、してやれることは何でもしてやろう。無邪気な信頼を浮かべる青馬の双眸を見詰めながら、久弥は胸が満ちるようにそう思っていた。

以来、三味線師匠の母親は女手ひとつで真澄を育てた。柳橋の花街で稽古を乞われることも多くあり、真澄が柳橋芸者となったのもその縁からだと聞いていた。その母も、左褄を取った十九の年に病没している。天涯孤独となった真澄は柳橋芸者でありながら同朋町には住まず、両親が残した松井町の小さな家に独り暮らしているのだった。

柳橋芸者は吉原や深川に比べると現れて日も浅く、数も少ない。だが、色ではなく芸を売ることを矜持とする気位と品格は、すでに花柳界での評判が高かった。

真澄は柳橋芸者らしく芯の強い娘だ。けれども、火事と聞けば父を思い出してつい心が乱れると、以前久弥にこぼしたことがあった。

三日前の午前、佐久間町から出た火が神田川沿いに柳橋へも襲いかかっていると耳にした時、娘の顔と同時にそのことが頭に浮かんだ。いても立ってもいられなかった。気がつけば打刀を腰に差すのももどかしく、息せき切って松井町へと走っていた。

「――お師匠? まぁ、どうなさったんですか」

家の土間で息を弾ませている久弥を見て、娘は嬉しげに目元を染めながらも、不思議そうに小首を傾げた。

「佐久間町から火が出て、柳橋の方へも広がっているようです。聞きましたか。今日は家にいてください」

切迫した声で告げた途端、常にはやわらかく繊細な光を浮かべている瞳が強張った。家の外から、おい、神田が大火事だ、両国の火が見えるぜ、と騒ぐ声が、不穏な狼煙のように聞こえてくる。取り繕うこともできずに青ざめて震え出す娘の姿に、胸が詰まった。

真澄が久弥にどんな思いを寄せているのか、気づかないほど野暮ではない。手を差し伸べて、震える体を強く抱き締めてやりたい。安心しろと言いたい。思いが込み上げるほど、それができないことに身がよじれそうな憤りを覚えた。

「お師匠のお顔を見たら、ほっとしました」

真澄は唇を綻ばせると、気を取り直したように背筋を伸ばした。

「まぁ、湿っぽくていけませんねぇ、私としたことが。……それで、その子のお家を捜していらっしゃるんですか? でしたら私にもお手伝いをさせてください」

「ありがとうございます。ですが、それには及びません。このまま私が預かろうと思っているんです。三味線に才がありそうな子供でしてね。……会ってやってもらえますか」

えっ、と長い睫毛を瞬かせている娘に微笑んだ。今となっては青馬を手放す気がますます失せている。才があることはもちろんだが、それだけではない。無邪気な青馬の姿を見ていると、久弥の心はあたたまるのだ。役人に預けることを思うと、どうにもいたたまれない心地になる。

青馬を見たら、真澄は何と言うだろうかと考えていた。驚くだろうが、きっと好いてくれるのではないか。そうであればいい。そう期待する気持ちが生まれていた。

「ええ、もちろんですとも。ぜひ」

驚きながらも身を乗り出す娘に頷いて、隣室とを隔てる唐紙の前に膝行った。

「青馬、いるか」

しばしの沈黙があり、はい、と返事がくる。唐紙を細く引くと、近くに正座した青馬と目が合った。

「こちらのお人にご挨拶できるか。真澄さんといって、とても三味線が上手だ」

三味線が上手いと聞いて、不安げだった青馬の表情が変わる。好奇心に抗えぬ様子で、そろそろと稽古部屋に入ってきた。久弥の半纏を着たままであるのに気づき、慌てて畳んで膝の脇に置くと、

「……青馬と申します」

頭を下げてたどたどしく言う。

少年がぎこちなく顔を上げた途端、真澄は目を和ませた。

「あら、まぁ、なんて可愛らしいんでしょう」

こぼれんばかりの笑みを浮かべるのを見て、久弥も面映ゆい気分で笑みを返す。

一方、真澄を見上げた青馬は、ぽかんとして固まっていた。

「……お師匠様。真澄さんは天女なんですか? すごく綺麗ですね」

久弥の袂を引いて、恍惚とした口調で言う。

「まぁ、ありがとう」

艶然と真澄が微笑むと、青馬はますます茫然として頬を染めた。

「こんなに綺麗な女の人は見たことがありません。ほら、見てください。お師匠様はそう思いませんか?」

「――ですって。お師匠はそう思いませんこと?」

真澄がからかうように青馬を真似るので、勘弁してくれ、と顔に血が上る。

「……はぁ、その。まぁ……」

「まぁ? 何ですの、それ」

優雅に柳眉を引き上げてから、娘はくすりと笑った。

「お師匠も、青馬さんくらい気の利いたことを言ってくださるといいんですけれど。女心のわからない方で、憎らしい」

憎らしい、と聞いた青馬の顔が強張ったのを見て、真澄は悪戯っぽく目を細くした。

「あ、違うの。本当に憎らしいなんて思ってやしないんですよ。その反対。私はね、そりゃあもうお師匠のことが……」

「真澄さん、真澄さん。稽古の前に茶を出しましょう。先ほど稽古に来た門人が、桜餅を差し入れてくれたので……」

久弥はしどろもどろに遮って立ち上がると、一目散に台所へ向かった。うなじが湯を浴びたように熱い。

背後で、鈴を振るような真澄の笑い声が聞こえていた。

およそ生けるを放つこと 人皇四十四代の帝 元正天皇の御宇かとよ

養老四年の末の秋 宇佐八幡の託宣にて 諸国に始まる放生会

浮寝の鳥にあらねども 今も恋しき一人住み 小夜の枕に片思ひ

可愛心と汲みもせで 何ぢゃやら憎らしい……

久弥と真澄の二挺の三味線が、稽古部屋に鳴り響く。

タテ三味線の大薩摩風の前弾で鮮やかに始まる『吉原雀』である。タテ三味線を弾く真澄の撥が翻り、棹の上を細い指がめまぐるしく躍っている。

真澄は自前の芸者だ。置屋に前借金がある芸者とは異なり、年季奉公に縛られることもないし、世話を受ける旦那も持たない。その分後ろ盾はないから、自らの芸を磨くことに余念がなかった。

名妓と呼ばれるだけあって、真澄の音色は粋と情感に溢れ、それでいて抑制と品格を失わない。互いの音を聴きながら音曲に没入し、響き合うかのごとく旋律を紡いでいくのは至福の時間だった。

実に花ならば初桜 月ならば十三夜

いずれ劣らぬ粋同士の あなたへ云ひ抜けこなたの伊達

いずれ丸かれそろかしく

ノリを落とさず最後まで疾走すると、三味線の鮮やかな余韻が、稽古部屋の空気を震わせながら消えていく。

半眼にしていた目を見開くなり、真澄が抗議の声を上げた。

「お師匠、少しは手加減してくださいな。あんな替手を弾かれたらついていかれやしません。それも唄いながらするんだから嫌になる」

「いや、よく弾けていましたよ。あなたはあのくらい問題なく弾けるでしょう」

にこりとして応じると、

「三味線のこととなると、こうだから」

と娘が恨めしげに言う。

「……青馬、どうだった」

青馬に目を転じると、身じろぎもせずに聴き入っていた少年はひゅっと息を吸った。みるみる白い頬に血が上り、両目に生き生きとした光が躍る。

「何と言っていいかわかりません。すごかったです」

「まぁ、ありがとう。青馬さんは三味線は初めて?」

「はい。今日から稽古をはじめました」

すぐにでも練習をしたいのか、そわそわと視線が立箱の三味線へ向く。

「前弾の最初のテテテンまで弾いてみるか」

久弥が撥と三味線を差し出しながら言うと、真澄が耳を疑うようにこちらを見た。

はい、といそいそと受け取って構える青馬を見て、さらに困惑した顔つきになる。

すっと背筋を伸ばすなり、ドン、と重々しく絃が鳴る。娘がぎょっとして身を硬くした。細身なのに上腕に力があるのか、音に力強さがある。だが力んではいない。手首が柔軟で、テテテテテテテン、と軽やかに、楽しそうに弾く。

技巧が甘い部分は当然多いが、やはり筋がいい。何より、子供らしからぬ気品と、荘厳さのある音色、そして間の取り方がよかった。

「……たくさん間違えました。難しいですね」

「いや、よく聴いていた。力んでいないのもいい」

がっかりした様子の少年に言ってから、真澄に向き直る。

「……稽古の途中で失礼しました。えらく見取りが得意な子なんですよ。面白いでしょう」

言いかけて言葉を呑んだ。驚愕が去った後の真澄の顔に、一瞬ひどく寂しげなものが過った気がしたのだ。

「そう、才があるのね。稽古をはじめたばかりなのに、とても上手で驚いたわ」

青馬にやさしく話しかけると、真澄はちらりと久弥を横目で見る。

「……お師匠は残酷ですねぇ。見せつけるなんて、ひどいことをなさいますこと」

えっ、と久弥は狼狽えた。冗談めかした口調にもかかわらず、娘の声に籠もった切実さにぎくりとする。何か無礼を働いただろうか。真澄ならば青馬の才がわかるであろうと思ったのだが。

「いや、真澄さんも才がおありですよ」

「……でも、きっと青馬さんほどではないのですよね。私もあなたのような天稟があれば、拾っていただけるのかしらねぇ」

冗談とも本気ともつかない口ぶりだったが、そこに滲む孤独の気配を感じて胸を衝かれた。

そうではない、違うんだ、という言葉が喉まで出かかる。真澄の気持ちを知りながら応えないのは、才のせいなどではない。……けれども、沸騰するように湧き上がった言葉はたちまち冷たく凍りついた。そんなことを告げて何になる。何もしてやれないことに変わりはないのだと、苦いものが胸に広がった。

「あの……真澄さんには、お家がないのですか。迷子なんですか?」

心配そうに青馬が訊ねると、真澄の頬が緩んだ。

「いいえ、ありますとも。青馬さんはやさしいのね。おかしなことを言ってごめんなさい。……さ、お師匠、お稽古を続けてくださいな」

穏やかに答え、娘が静かに座り直す。

ええ、と呟くと、久弥は波立つ心を押し殺しながら三味線を構えた。

真澄が稽古を終えて出ていったのと入れ違いに、日本橋『近江屋』の隠居、文右衛門が現れた。近江屋は三代前に日本橋に構えた呉服商にはじまり、現在は浅草御蔵前に札差も営むまでになった富商だ。この文右衛門は久弥の噂を聞きつけて以来弟子となり、同時に熱心な後援者ともなっていた。

「そこで真澄さんとすれ違いましたよ。いや、立てば芍薬、座れば牡丹。相変わらず観音様のような美しさですねぇ」

文右衛門の向かいに座りながら、はぁ、と久弥は曖昧に頷いた。

「もうお弟子になって三年目でしたか。若い娘さんはたいていお師匠が目当てで、つれなくされるとすぐにやめてしまうのに、よく続けているものだ。健気でこちらが切なくなる」

「……ご隠居、お戯れは困ります。真澄さんは芸で活計を立てている人ですから、志の高さが違う」

先ほどの真澄の寂しげな表情が頭を過り、笑う気にもなれずに応じると、隠居は意味ありげに目尻の皺を深くした。

「お師匠こそ、艶歌を弾く人がわからんふりをなさるもんじゃないですよ。お師匠は男盛りだってのに、何でか色恋に頑なですなぁ。真澄さんのことだって、ひととおりでなく思っておられるように見えるんだが……」

何とも言えない表情で久弥が怯んだのを見て、愉快そうに笑う。久弥の支援者として力を貸すことを惜しまぬ、人柄の練れた人物であるが、時折ずばりと核心を突く言葉を発する。日本橋に名を轟かせた大商人のことだから、久弥のごとき若輩の懊悩なぞとうに見透かしているのかもしれない。祖父であるかのような親しみを覚える一方で、どこか底知れぬものを感じさせる老爺だった。

「ま、お師匠を苛めすぎて稽古をやめるとおっしゃられたら困りますしね。このへんにしておきましょう」

居心地悪げに座り直すと、久弥は茶を口に含んで喉を湿らせた。

「……一昨日の火事では、日本橋のお店はいかがでしたか。あの辺りはひどく焼けましたでしょう。お店の皆さんはご無事ですか」

ええ、と文右衛門が嘆息する。

「倅にもよくよく確かめましたが、店は焼けましたものの奉公人も蔵も無事でした。……が、周りは軒並み焼け野原です。人死も大勢出ています。炎に巻かれた者や、堀や川に逃れて溺れ死んだ者がそこら中に累々折り重なっているとかで、哀れなことです」

隠居が語るのを聞きながら、久弥はつと考え込んだ。

室町二丁目の呉服商か。隣室と稽古部屋を隔てる唐紙にそっと目を遣りながら、束の間迷った。

――だが、いつかははっきりさせなければならない問題だ。

「……ご隠居、室町二丁目の『春日』という呉服店をご存じですか」

そう切り出した途端、隣室の気配が動くのを感じた。

「少しかかわりのある弟子がおるのですが、火事で店がどうなったかと思いまして」

「『春日』ですか。存じておりますよ。身代の大きな店です」

茶をすすっていた文右衛門が、襟に首を埋めるようにして頷く。

「延焼がひどく、店も蔵も焼けました。店主一家は煙にやられて全滅し、奉公人も大勢亡くなったとか。……ああ、手代が一人、生き残っているそうです。正吉といいましたか」

息が止まった。久弥が凍りついたのに気づかず、隠居は考え考え言葉を継ぐ。

「何でも、主筋のお子さんが一人行方知れずで、その子を血眼で捜していると小耳に挟みました。まだ十かそこらだそうですよ。しかし、子供が一人で、果たして生きているものかどうか」

「手代が捜している……」

声を強張らせると、隠居が頷いた。

「おそらく店を再建したいのでしょうな。手形や金銀などの身代が無事だったのかもしれない。しかし手代の一存でそれを掘り返したり、手形を両替商に持ち込むわけにもいきません。主筋の跡継ぎが必要なんでしょう」

何にせよ、焼け出された奉公人は苦労なことです、と文右衛門は付け加えた。

のんびりとしためりやすの稽古を終えた隠居が去った後、久弥は寝間に入っていった。唐紙の側に座り込んだまま、青馬が真っ青になっている。

「……青馬、文右衛門さんの話を聞いていたか?」

向かい合って座した久弥が切り出すと、少しの間を置いてゆっくりと頷いた。まるで身を守ろうとするかのように、久弥の半纏の中で体を縮こめている。

「正吉という人は、お前の父親か。お前を捜しているようだ」

子供らしいやわらかな頬の線が強張り、蝋のように生白くなっていく。

「ここにその人が訪ねてきたとしても、お前を渡す気はない。だが、店の跡継ぎとなればかなりの身代が手に入るだろう。正吉という人の本心はわからないが、そうなれば、以前のようにお前に折檻を加えることもそうそうできんだろう。お前、どう思った。考えていることがあれば言ってごらん」

青馬は下を向いたまま聞いていたが、血の気のない顔をさっと上げると、両目をいっぱいに見開いた。

「戻りたく、ありません。店なんていりません。俺は三味線弾きに、なりたいです」

「……そうか。わかった」

恐怖に引き攣った少年の顔を見下ろして、久弥は静かに頷いた。

――青馬を介して店を我が物にできるとなれば、正吉は草の根を分けてでも息子の行方を捜すかもしれない。ここを突き止めることがなければいいのだが。

春の日差しを透かす明るい障子の外から、胸騒ぎのような葉擦れの音がざわざわと耳に届いた。

ぽかぽかとあたたかな弥生の晦日の午後、青馬を伴って絵草紙屋へ出かけた。

相生町河岸に沿って歩いていると、材木を満載した船がひっきりなしに左手の竪川を上っていくのが目に入る。大火の混乱が収まりきらぬ中、両国橋の向こう側では、焼け落ちた町の再建がすでにはじまっているのだ。両国や柳橋に谺する無数の槌音が風に乗って大川を渡り、本所の青空にも響いていた。

回向院門前町にある絵草紙屋は赤本を多く扱っている店で、子連れ客で賑わっていた。青馬は生家では手習いなどさせてはもらえず、音読はひどくぎこちないし、字を書くのも難儀する。そこで、まずは簡単な草双紙を読ませようと考えたのだった。

美濃紙半截二つ折りの体裁に『桃太郎』『舌切り雀』『ぶんぶく茶釜』『さるかに合戦』だのと書かれた本がずらりと並ぶ店の棚の前に立つと、青馬はぼうっと頬を上気させた。

「とと様!」

棚を眺めていた青馬は、舌っ足らずな声に横を向いた。すぐ隣で、五つか六つであろう女児に、腰を屈めた父親が読んで聞かせている。

「とと様、これ読んで。次、これね」

愛らしいつまみ簪で髪を飾った童女が囀るように言う。

物珍しげにその様子を眺めていた青馬の顔に、ふっと羨望らしきものが過った。

棚に顔を戻すものの、またいつの間にか、慈愛の滲む父親の声に引き込まれ、ぼんやりと親子を見る。えも言われぬ痛みを胸に覚え、

「……青馬。読んでやるから、好きなのを何冊でも選んでおいで」

と言った途端、青馬はさっと久弥を振り仰ぎ、はにかみながら頬を染めた。そして、そわそわと表紙を見回しはじめる。

軒先に退いて、青馬が本に手を伸ばすのを眺めた。『桃太郎』を手に取り、抱えるほど大きな桃から赤子が出てくる挿絵を見て呆気に取られている。さらに鬼の恐ろしげな絵が出てくると、青くなって凍りついているので笑いが湧いた。

そうしてしばらくの間少年を見守っていた久弥は、唇に浮いた笑みをすっと消した。

人が行き交う往来を、久弥目指して近づいてくる気配を感じる。

殺気はない。足の運びから、誰なのか予想はついた。

「過日は……」

影のように少し後ろに立つと、羽織袴に大小を差した男が、遠慮がちに声をかけてきた。久弥は視線だけ動かし、かすかに頷いた。

小槇山辺家の上屋敷にて江戸家老の諏訪を補佐する側用人で、浜野隼一郎という。諏訪が久弥に接触する際に差し向ける男だった。上屋敷に三名いる側用人の内で三十そこそこともっとも若く、番方から登用されたそうで剣の腕も立つ。上屋敷での騒乱でも、父の側で勇猛に刀を振るう姿を目にした。

青馬を見遣ると、熱心に『さるかに合戦』に見入っている。

そっと嘆息した久弥は、青馬の背中に近づいていった。

回向院の表門を入って右手にある蓮池の畔に、一本の楠がある。新芽が吹きはじめた木の根元に腰を下ろし、青馬は膝に広げた書物に見入っている。

久弥は浜野と共に数間離れた場所に佇み、傾き出した日を透かしてその姿を見ていた。

絵草紙屋の店先で青馬のことを訊ねられたので、迷い子だと答えると、浜野は何と言えばいいのかわからぬように、戸惑った目で久弥と青馬を見比べた。

「この御仁は私の知己でな。少し話をしたいから待っていてくれるか」

久弥の言葉に、本を抱えた青馬は、はい、と返事をして、それから少し不安げに二本差しの侍を見上げたのだった。

「……御前は無事、下野守様の上屋敷にお入りになられました」

「――それは重畳」

呟くように答えると、浜野が声をひそめた。

「状況はよくございませぬ。家木家老は、此度の騒乱は宗靖様や己の与り知らぬところで画策されたとし、上屋敷にて討たれた大組頭の大槻助之進が首謀者であると訴えております」

大組は、国元の馬廻り組を江戸屋敷の守備に振り分けたものだ。七組あって一組三十名で編成され、各組の頭を大組頭と呼ぶ。大槻は家木の息のかかった男で、家木と密に連絡を取り合っている節があることは重役にも知れていた。

「しかしながら、大槻にこれほどの反逆を企てる力があるとは、到底思えませぬ。奴に罪を押し付け、切り捨てる了見なのでございましょう」

厳しい表情で黙った久弥に、浜野は寸の間迷った後、口を開いた。

「実は……それがしと馬廻り組頭の成瀬に、家木家老の上意討ちが命じられておりました」

久弥はすっと顔を緊張させた。

「国元に戻り次第速やかに家老を除き、宗靖様にご隠居いただくよう密命を帯びておりました。……しかし、叶いませなんだ」

浜野の顔が、心なしか青くなる。

「君命により上屋敷脱出の翌日舞田に入りましたところ、江戸より彰則様の御身に異変ありとの火急の知らせがもたらされました」

「何……」

予想外の言葉が、稲妻のように全身を打った。

「大火の最中、夕御前様と上屋敷より脱出なされた際、重い火傷を負われたそうにございます。たとえ重篤な状態を脱せられたとしても火傷は治りが遅うございますので、幾月かは予断を許さぬと……」

「では……」

久弥は絶句した。彰則に万一のことがあれば、世子となるのは養子の宗靖をおいてない。彰則は九つの少年だ。顔を見たこともない腹違いの弟だが、青馬とそう年の変わらぬ子供が命にかかわる火傷を負ったと思うと、氷を呑んだように胸が冷えた。

「手が出せませぬ」

顔を歪めて若い側用人が唸る。眩い夕日にきらめく蓮池の景色が、急に遠くなった気がした。

「……若君。どうか、ご当家へお戻りいただけませぬでしょうか」

「それは、ご上意か」

哀願が滲む声に鋭く切り返すと、男は口籠もった。

「いえ……しかし、諏訪家老や我らの望みでございます。僭越にございますが、若君がお戻りくだされば、御前もさぞお心強く思われるに相違ありませぬ」

彰則の後釜というわけか、と久弥はきつい目をして黙り込んだ。

「畏れながら、あちらのお子がお気にかかるようなら、我らがお世話をいたしますが」

「いや、それには及ばぬ」

知らずに拳を握りながら、苦労して怒りを呑み下す。浜野にしてみれば、青馬などどこの馬の骨とも知れぬ、塵芥同然の子供にしか見えぬだろう。足手まといになるばかりなのだからどこかへ片付ければよいものを、と世話を焼く久弥が不可解でならない様子だった。

池の水面にびっしりと広がる緑の蓮の葉を、気まぐれな風が波打たせて通り過ぎる。風はぱらぱらと紙をめくり、青馬が我に返ったように顔を上げた。何かを探す素振りでさまよう目が、久弥を捉えて無邪気に笑う。ふっくらと肉のついてきた頬が生き生きと血の気を上らせるのを見ると、胸が絞られるような切なさに襲われた。

父や家臣の苦悩はわかっている。それでも、理不尽さを恨む気持ちが腹の底に燻っていた。この侍たちは、このうえどれだけ自分から奪い取ろうというのだ。身内に恨まれ、一途に思いを寄せてくれる娘に応えてやることもできず、久弥を慕う迷い子を見守ることさえ許されないのか。

「……彰則どののご回復を、まずは待つべきであろう」

それだけ言うと、久弥は青馬へと歩み寄っていった。

浜野が慌てて、若君、と呼びかけ、

「――ご身辺に、くれぐれもお気をつけくださいませ」

と控えめに言うのが聞こえた。

「昔ゝ、山奥に大ひなる柿の大木あり……」

「むかしむかし、やまおくに、おおいなるかきのたいぼくあり」

夕日の差し込む居間で、青馬がたどたどしく久弥に続く。

買ってきた『さるかに合戦』を畳に広げ、青馬は嬉しげだった。

「その下に、年古き蟹住みけるが、頃しも秋の末っかた、柿は紅の色をなし」

「そのしたに、としふるきかにすみけるが……」

絵草紙を覗き込んでいた青馬が顔を上げる。

「お師匠様、どうして蟹は木に登れないのですか」

不思議そうに訊ねるので、久弥は目を瞬かせた。

「ああ……蟹というのはな、足が脇から生えているので、木登りは不得手なんだよ」

蟹なぞ見たことがないのだろう。青馬は目を丸くして、しげしげと挿絵を見詰めた。

「それは難儀でしょうね。変わった生き物がいるんですね」

「沢にもいるが、浜辺に行けばたくさん見かける。今度洲崎にでも連れていってやろう」

そう言った刹那、浜野の苦悩に満ちた目が脳裏に浮かんだ。

……あまり、時は残されていないのかもしれない。

そんなことが頭を過り、腹の底がひやりとする。

「本当ですか」

青馬の大きな瞳が輝いた。

うん、と言って久弥は唇に笑みを浮かべ、絵草紙を閉じる。

「さて、日が落ちる前に三味線をさらうか」

途端に青馬は跳ねるように体を起こし、はい、と返事をした。久弥の半纏の袖をぶらぶらさせながら、稽古部屋へいそいそと向かう。放っておけば一日中三味線を放さず、庭で遊ばせれば長唄を唄いながら過ごす子だ。のめりこんだ時の集中力はすさまじく、耳のよさに加え、久弥の弟子たちの稽古を聴いて己の稽古に生かす賢さもあるから、とにかく上達が目覚ましい。ことに腕の痛みが引いてからは、砂地に水が染み込むような成長ぶりで久弥を驚嘆させた。

数日前からは『越後獅子』もさらいはじめ、夢中で弾いている。いきなり『越後獅子』はどうかと思ったが、どうしても弾きたいというので教えることにした。

「打つや太鼓の音も澄み渡り……」

と家の内や外で口ずさむのが聞こえてくると、久弥は耳を澄まして頬を緩めた。

青馬の表情は、日ごとにやわらかさと明るさを増している。大火の後の焼け爛れた大地のごとく傷を負っていた魂が、少しずつ癒えていくのが見えるようだ。その姿は、見守る久弥の心までもやさしいもので満たしていく。

青馬の成長に思いを馳せている己にふと気づく。教えてやりたいこと、してやりたいことはとめどなく湧いてくる。けれどそう思うにつれて、

――そんな時は残されているのだろうか。

そう疑う声を頭の隅に聞いた。考えすぎだと思っても、それはふとした時に久弥に囁き、決してその存在を忘れさせてはくれなかった。

稽古部屋に入れば、半纏を脱いだ青馬はもう三味線を抱え、今にも唄い出しそうな顔でこちらを見上げている。

己の三味線を立箱から取り、久弥は青馬の前に座った。

「よろしくお願い申し上げます」

青馬が、まだ体に比して大きいような三味線を大事そうに抱え、神妙に頭を下げる。

「では、『雛鶴三番叟』の揉み出しからはじめようか」

丹田に力を入れて撥を構えた。青馬の撥もすっと静止し、久弥の合図を一心に待ち構えている。

できるうちに、してやれることは何でもしてやろう。無邪気な信頼を浮かべる青馬の双眸を見詰めながら、久弥は胸が満ちるようにそう思っていた。

35

お気に入りに追加

214

あなたにおすすめの小説

出雲屋の客

笹目いく子

歴史・時代

短篇です。江戸堀留町の口入屋『出雲屋』は、乳母奉公と養子縁組ばかりを扱う風変わりな口入屋だった。子を失い、横暴な夫に命じられるまま乳母奉公の口を求めて店を訪れた佐和は、女店主の染から呉服商泉屋を紹介される。

店主の市衛門は妻を失い、乳飲み子の香奈を抱えて途方に暮れていた。泉屋で奉公をはじめた佐和は、市衛門を密かに慕うようになっていたが、粗暴な夫の太介は香奈の拐かしを企んでいた。

夫と離縁し、行き場をなくした佐和を、染は出雲屋に雇う。養子縁組の仕事を手伝いながら、佐和は自分の生きる道を少しずつ見つけて行くのだった。

深川あやかし屋敷奇譚

笹目いく子

歴史・時代

第8回歴史·時代小説大賞特別賞受賞。コメディタッチのお江戸あやかしミステリー。連作短篇です。

大店の次男坊・仙一郎は怪異に目がない変人で、深川の屋敷にいわく因縁つきの「がらくた」を収集している。呪いも祟りも信じない女中のお凛は、仙一郎の酔狂にあきれながらも、あやしげな品々の謎の解明に今日も付き合わされ……。

大嫌いな歯科医は変態ドS眼鏡!

霧内杳/眼鏡のさきっぽ

恋愛

……歯が痛い。

でも、歯医者は嫌いで痛み止めを飲んで我慢してた。

けれど虫歯は歯医者に行かなきゃ治らない。

同僚の勧めで痛みの少ない治療をすると評判の歯科医に行ったけれど……。

そこにいたのは変態ドS眼鏡の歯科医だった!?

朝敵、まかり通る

伊賀谷

歴史・時代

これが令和の忍法帖!

時は幕末。

薩摩藩が江戸に総攻撃をするべく進軍を開始した。

江戸が焦土と化すまであと十日。

江戸を救うために、徳川慶喜の名代として山岡鉄太郎が駿府へと向かう。

守るは、清水次郎長の子分たち。

迎え撃つは、薩摩藩が放った鬼の裔と呼ばれる八瀬鬼童衆。

ここに五対五の時代伝奇バトルが開幕する。

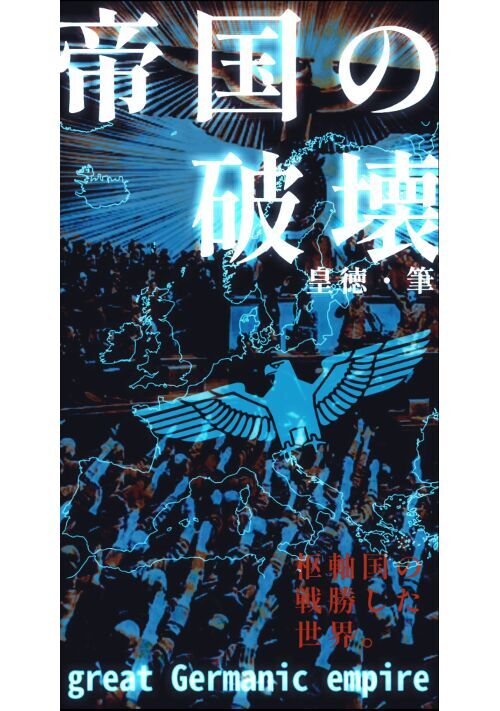

『帝国の破壊』−枢軸国の戦勝した世界−

皇徳❀twitter

歴史・時代

この世界の欧州は、支配者大ゲルマン帝国[戦勝国ナチスドイツ]が支配しており欧州は闇と包まれていた。

二人の特殊工作員[スパイ]は大ゲルマン帝国総統アドルフ・ヒトラーの暗殺を実行する。

浅井長政は織田信長に忠誠を誓う

ピコサイクス

歴史・時代

1570年5月24日、織田信長は朝倉義景を攻めるため越後に侵攻した。その時浅井長政は婚姻関係の織田家か古くから関係ある朝倉家どちらの味方をするか迷っていた。

本庄宿の巨魁

春羅

歴史・時代

後の新撰組幹部が将軍護衛の浪士隊として京都へ向かう道中、本庄宿にてある事件が起きる。

近藤勇、土方歳三、沖田総司、そして芹沢鴨の四人を見守る(?)のは、取締役・中条金之助。

彼の回想による、史実に基づいたオリジナル小説。

本能のままに

揚羽

歴史・時代

1582年本能寺にて織田信長は明智光秀の謀反により亡くなる…はずだった

もし信長が生きていたらどうなっていたのだろうか…というifストーリーです!もしよかったら見ていってください!

※更新は不定期になると思います。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる

本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。

このユーザをミュートしますか?

※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。

※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。

※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。