19 / 113

2巻

2-3

しおりを挟む

な、なに? なんでこんなに攻撃的なんですか?

こっちの飛竜にはまだなにもしていないのに!

「ああ、やはりこうなったか」

「国王陛下。これはどういうことですか?」

ハルクさんが尋ねると、国王様はこう説明してくれた。

「この二体は、実は『岩竜山脈』で発見された双子の竜なのだ。生まれてからずっと一緒に育ったせいか、この二体は離れ離れになるのを酷く嫌がる。おそらく弟が連れて行かれることを察して激怒しているのだろう」

双子の竜。

どうりでこの二体がそっくりな外見をしているわけだ。

というかそんな事情があるなら先に言っておいてほしかった。

「どうだそなたら、心が痛まんか?」

「はい?」

国王様がなにか言い出した。

「この二体は生まれてからずっと一緒だったのだ。そんな固い絆で結ばれた二体を引きはなすなどというのは人間の行いではない。だからほら、まあ……儂の言いたいことはわかるだろう?」

「……」

国王様の言っていることは理解できる。

この竜たちは魔物商に捕まえられ、檻に入れられ、売り飛ばされた。そんな過酷な環境の中で二体の支えになったのは、そばにいるもう片方の竜なのだろう。

「セルビア。こんなことを言われると……」

「……そうですね。さすがに考え直したほうがいい気がしてきました」

「わ、わかってくれたか。うむ、さすがにこの二体を引き離すのは気の毒だからな」

どこかほっとしたような国王様の言葉に私とハルクさんは頷き――

「仕方ないからもう一体も引き取ろうか」

「はい。この竜たちに寂しい思いをさせるわけにはいきませんから」

「違う……! 儂が言いたいのはそういうことではない……ッ!」

きょうだいの絆を引き裂くなんて非道な行いは私たちにはできない。国王様もこんなに心配していることだし、ここは二体とも連れて行くしかないだろう。

「けど、それはそれで問題があるね」

「はい。あっちの子は素直についてきてくれそうには見えません」

今日出会ったばかりのほうの竜は、殺意の籠った視線で私たちを睨みつけている。

不用意に檻に近付けば、さっきみたいに攻撃してくるかもしれない。

一緒に連れていくといってもこのままでは難しそうだ。

「そ、そなたら。考え直さんか? この竜は儂のお気に入りなのだ。他のものならなんでも用意してやるから……」

「ひとまず、前やったように威圧してみるしかないかな」

「お願いします」

「聞こえておるか? おい、そなたらに話しかけているのだぞ」

「すみません国王様。私たちはいま大事な話をしているので静かにしてもらっていいですか?」

「そなた儂のことを完全に舐め腐っているな……!」

国王様が額に青筋を浮かべているけど気にしない。今は竜と打ち解けるほうが重要だ。

「じゃあやってみようか」

ハルクさんが檻に近付いていく。

『グルアアアッ!』

すかさず檻に突進して威嚇してくる竜。私が腰を抜かすほど怖かったその行動にもハルクさんは動じず、薄く笑みを浮かべる。

「落ち着いて。僕は敵じゃないよ」

『グルルッ、グルルアアアアアッ!』

「……それとも、僕と戦ってみるかい?」

びくりと飛竜の動きが止まる。

うん、気持ちはわかる。ハルクさんの威圧はそばで見ているだけでも怖すぎる。

けれど――

『……グルルルアアアアアアアアアアアッ!』

ハルクさんの威圧には一瞬怯んだものの、飛竜はまたどっしゃんがっしゃんと暴れはじめた。

まさかハルクさんの圧力を撥ねのけるなんて……

もう一体のほうは檻の隅っこでぶるぶる震えているというのに。

「うーん、駄目だね。こっちの竜はもう片方より気が強そうだ」

ハルクさんは参ったなあ、と頭をかきつつこちらに戻ってくる。

「威圧が駄目となると……」

「あとはもう実際に戦って力関係をはっきりさせるしかないかなあ」

竜は自分より強い相手に従う。

戦って屈服させる、というのは正攻法ではあるんだけど、これから一緒に旅をしようという相手にあまり手荒な真似をするのは考えものだ。

「うーん……それなら、私がやってみます」

「え? セルビアが?」

「はい」

私は飛竜の檻の前に行き、暴れ続けている飛竜に片手をかざす。

「【聖位障壁】」

そして障壁魔術を発動する。

『グルッ……⁉』

「【聖位障壁】、【聖位障壁】、【聖位障壁】……」

連続で障壁魔術を使い、飛竜の上下左右前後をすべて囲った。

障壁で立方体を作り、その中に飛竜を閉じ込めたと言い換えてもいい。

立方体は各辺三М弱で、飛竜が収まるぎりぎりのサイズだ。

『――――、――――――!』

立方体には隙間がないので飛竜が吠える声ももう聞こえない。

飛竜は壁を破ろうと頑張っているみたいだけど、障壁の硬度に歯が立たずにいる。

「これでよし、です」

「……セルビア。一応訊きたいんだけど、これはなにをしているの?」

「障壁魔術で飛竜を閉じ込めているんです」

「なんのために?」

「ちょっと酸欠になってもらおうと思いまして」

障壁魔術はぴったり接着していて空気を通さない。

飛竜だって呼吸を行う生物である以上、あの立方体の中にいればいずれ酸欠で大人しくなることだろう。

「気の毒ではありますけど、ハルクさんがしつけるよりは手荒ではないはずです」

「……なるほど」

立方体の中は酸素の減りが速いらしく、最初こそ抜け出そうと暴れていた飛竜も徐々に勢いを失いつつある。

『――、――――……』

うん、だんだん大人しくなってきた。

喘ぐように呼吸をしながら飛竜は相変わらず私のほうを睨んでいる。

「お、おい。もういいだろう! 儂の竜をあまり虐めるな!」

国王様がはらはらしたように言ってくる。

「そうですね。あと十分くらいで出してあげましょうか」

「あの、セルビア。ほどほどにしないとそれこそ死んじゃうんじゃあ……」

「ふふ、なにを言ってるんですかハルクさん」

私は飛竜をじっと見つめながら、

「――私が『祈祷』の中で何万回死んできたと思ってるんですか? どのくらい痛めつけたら死ぬかなんて、世界中の誰よりよく知ってますよ」

見た感じあと十分くらいなら大丈夫だろう。

「「『…………』」」

ハルクさんと、国王様と、閉じ込められていないほうの竜が、揃って信じられないようなものを見る目で私を見てきた。

……あれ、なんだかすごく不本意な印象を持たれたような。

『――……』

こっちの言葉は聞こえていないはずなのに、立方体の中にいた飛竜がゆっくりと地に伏した。さっきまでのような攻撃的な雰囲気はもうない。

「あ、大人しくなりましたね。私たちのことを主人と認めてくれたみたいですよ!」

「う、うん。そうだね……」

ちょっとだけハルクさんが引いている気がしたけど、気のせいだと信じたい。

ともかく、こうして私たちは念願の飛竜を二体手に入れたのだった。

▽

「シャン! 次は左に曲がってからゆっくり降りてみてください!」

『ぐるるるるぅ!』

鞍に乗ったまま大声を張り上げると、赤色の鱗を持つ飛竜――シャンが了解の意を示すように吠える。

翼を大きくはためかせて指示通り左に軌道を変え、そこから旋回してゆっくりと庭のなにもない場所を目がけて下降していく。

ばさっ、ばさっ、と音を立ててシャンが地面に降り、私も鞍から慎重に飛び降りる。ちゃんと地面についてから鱗帯にくくりつけた命綱を外すのも忘れない。

「ふう。お疲れさま、シャン」

『ぐるるぅ』

私が額のあたりを撫でると、シャンは得意げに鳴いて頭を手にこすりつけてくる。

最初はいきなり襲いかかってきたシャンだけど、どうにか慣れてくれたようで良かった。話しかけるたびに攻撃されたら一緒に旅なんてできないし。

と、そこまで一連の動きを見ていたハルクさんが声をかけてくる。

「もう飛竜の扱いはばっちりだね、セルビア」

「はい! ハルクさんがいろいろ教えてくれたおかげです!」

「あはは、どういたしまして。国王陛下が旅に必要なものを用意してくれるまでの時間、ただ暇をしているのももったいないしね」

苦笑気味にハルクさんがそんなことを言う。

国王陛下に飛竜をもらってから二日が経った。

さすがの国王様でもハルクさんが告げたものをすべて用意するには時間がかかるようで、数日間私たちは待たされることになっている。そこでハルクさんは私に飛竜の乗り方を教えてくれたのだ。

おかげで随分私も飛竜……シャンと打ち解けることができたような気がする。

「ハルクさん、タックの調子はどうですか?」

「相変わらずかな。乗せてはくれるけど、まだ若干怯えられている気がするよ……」

双子の飛竜のうち、私を乗せてくれるシャンは姉、ハルクさんが乗るほう――タックは弟である。

そちらは最初に力の差を見せつけたことの弊害がいまだに続いているようだ。

まあ、一緒に過ごしていけばそのうち仲良くなれると思うんだけど……

「……そなたら、王城の庭で昼間から談笑とはいい身分だな」

「あ、国王様」

私とハルクさんが話していると、憮然とした表情の国王様が歩いてきた。

国王様は私のそばにいるシャンを見ながらこんなことを言ってくる。

「儂の飛竜に乗せてもらってご満悦か? だが、そなたらはこの可愛い飛竜を脅して乗りまわしているに過ぎんぞ」

「は、はあ」

まあ、確かに最初はこちらの力を認めさせるために飛竜を障壁魔術で閉じ込めたりしたけど……急になんの話だろう?

国王様は嘆かわしいとばかりに首を振る。

「いやまったくシャンとタックが気の毒でならん。どれ、ここは儂が飛竜との絆というものを見せてやろう。そしてどちらが真の主か証明してくれる」

「……えー」

「なんだその不満そうな態度は」

なにを言い出すのかと思ったら、どうやら国王様はまだ私たちに飛竜を譲ることを受け入れられないようだ。

国王様はシャンのそばにやってくると尊大な声色で話しかける。

「よーしよし、シャンよ。久しぶりに空を飛べて楽しかったか?」

ドグシャッ!

シャンの尻尾が国王様の真横の地面を叩き割った。

「しゃ、シャン……⁉ そなた儂のことを今攻撃しなかったか⁉」

『フンッ』

「鼻で笑ったか⁉ そなた今儂のことを鼻で笑いおったな⁉」

「すみません国王様。うちのシャンが酷いことを」

「ええい黙れ! 当然のように『うちの』をつけるんじゃない!」

国王様が悔しそうに地団駄を踏んでいる。朝から元気だなあ。

ハルクさんが仲裁するように国王様に話しかける。

「まあまあ、そのくらいで。それより陛下、なにか用件ですか?」

「……フン。用件もなにも、そなたが望んだ旅支度をすべて終えたから伝えにきてやったのだ」

おおっ。どうやらついに出発の準備が整ったようだ。

王城のほうから荷物を抱えた王城の使用人たちが何人も出てくる。どれもすでに飛竜にくくりつけることのできる専用の器具に入っているので、この場で装備させればすぐに出発することができそうだ。

「いやあ、助かりました。国王陛下」

「まさか連絡用の魔晶石まで用意させられるとは思わなかったぞ……そなたアレがいくらするか知っておるのか?」

「あはは、もちろんですよ。だから陛下に頼んだんじゃないですか」

「本当にいい度胸をしているな貴様……!」

ハルクさんと国王様が和やかに話している間に、使用人たちが着々と荷物をシャンとタックにくくりつけていく。

と、意外な人物が近づいてきた。

「……教皇様?」

「ええ。おはようございます、セルビアに『剣神』殿」

そう、使用人のあとから出てきたのは先日話したラスティア教皇のヨハン様。どうしてこの人がこんなところに?

「不思議そうな顔をしていますが、私はただの見送りですよ」

「見送りって……教皇様自らですか⁉」

「そんなに変なことでもないでしょう。なにしろあなた方は教会の悲願ともいうべき魔神退治のために動いてくださるのですから」

こともなげにそんなことを言う教皇様。敬虔な教徒だったら卒倒してますよ、それ。

私と教皇様が話していると、ハルクさんが国王様との会話を切り上げてこっちに歩いてきた。

「おはようございます、教皇猊下」

「ええ、『剣神』殿」

「あ、セルビアこれあげる。持っておいてね」

教皇様に挨拶を済ませると、ハルクさんは私にあるものを渡してきた。

これって……連絡用の魔晶石? 確かハルクさんが教皇様にもらっていたのと同じものだ。

それを見て教皇様が首を傾げる。

「おや。『剣神』殿は魔晶石をもう一つ持っていたのですか?」

「いえ、国王陛下に用意してもらったんです。とりあえず、セルビアのものに僕のと教皇猊下のを登録しておきましょうか」

ハルクさんは私の魔晶石に自分の魔晶石を触れさせる。すると触れ合った場所から火花が散ってそれぞれの石の中に吸い込まれていった。続いて教皇様のものでも同様の作業をする。

どうやらこれで連絡が取れるようになったようだ。

「おい、二人ともなにをしている! とっくに準備はできているぞ!」

そうこうしていると、国王様が焦れたように声を張り上げた。

見るとシャンたちに荷物を取りつけおわっており、あとは私とハルクさんが飛竜に乗れば出発できるようになっていた。

「それじゃあ僕たちはそろそろ」

「ええ。どうかお気をつけて。……セルビアも、どうか元気で」

「はい」

教皇様に出立の挨拶をしてから、私とハルクさんは飛竜のもとへと歩いていく。私はシャンに、ハルクさんはタックにそれぞれまたがり指示を出す。

二頭の飛竜は荷物の重さなんて感じていないように力強く飛び上がり、あっという間に上空に到達した。

目指すは坑道都市メタルニア。

いよいよ旅の始まりだ。

▽

昼だというのに薄暗い街だった。

薄暗いのも当然といえば当然で、なにしろその街は洞窟の中に作られているのだ。壁面には光源となる『アカリゴケ』が自生しているので日常生活に支障はないが、屋外ほどの明るさはない。

街のいたるところからは熱気と鉄を打つ音が漏れてくる。

通りには作務衣に身を包んだ体格のいい男たちが闊歩している。

「あー……くそ、クズ石ばっかじゃねえか」

そんな独特な街の中を一人の少女が歩いていた。

長い赤髪を頭の後ろで一つにくくって流している。目鼻立ちは整っているが美人というよりは気の強さが際立っており、服装は大変な薄着で肩もへそも露出させている。

暑いのはご免だと全身で訴えかけるような出でたちだった。

道行く人間が男ばかりなのでぶっちゃけ超目立っているのだが、少女が気にする様子はまったくない。

「せっかくわざわざ魔物のいる鉱山に潜って鉱石取ってきたってのに……やっぱいい採掘ポイントは連中が押さえちまってんのかなー」

ぼやく少女は肩にツルハシ、手に鉄鉱石入りのバケツを抱えている。

少女は採掘帰りなのだった。彼女の手には普通では持ちきれないくらいの鉄鉱石があるわけだが、それについて誰も気にしない。いつものことなのだ。

――と、少女はふと通りの向こうからくる男性に気付いて声を上げた。

「ん? おーい、八百屋のおっちゃんじゃねえか。どーしたよ、不景気な顔して?」

「あ、ああ……レベッカか」

少女に声をかけられた男性はぎこちない笑みを浮かべた。レベッカと呼ばれた少女のほうは一瞬首を傾げたが、気にせず世間話をする。

「あたしがこないだ作った包丁の調子はどうだ?」

「……ああ、うん。よく切れるよ。軽いし取りまわしもいいから助かってる」

「そうだろそうだろ。いくら包丁っつっても鍛冶師レベッカさんの作品だからな。そりゃあ切れ味いいに決まってらあ」

「ああ……」

得意げな少女の言葉にもどこか上の空な様子の男性。

さすがに怪訝に思った少女は眉根を寄せた。

「……なあ、さっきから返事が鈍くねえか? 包丁の出来に問題があるってんなら遠慮なく言ってくれていいぞ。今度こそ満足いくもんを打ち直してやるよ」

「い、いや、そういう話じゃないんだ。……悪いが俺はもう行くよ」

「? あ、おい!」

少女の呼び止める声を聞いても男性は振り返らず、足早に歩き去った。

「なんだってんだ……?」

少女は首を傾げる。

あの男性は顔見知りの八百屋の店主で、少女とはよく話す間柄だった。それが今日に限っては、まるで腫れ物に触るように少女と目も合わせようとしなかった。

理由はわからない。

けれど、さっきの男性の対応は――まるでなにかに巻き込まれまいという態度で。

「……まさか」

少女は嫌な予感を覚えて駆け出した。

通りを抜けて路地裏に入り、少女は自分の『店』へと急いで戻る。

最悪だった。予想が的中した。

「――!」

少女が営む、古く小さく、一方で長い長い歴史のある鍛冶屋。

その入り口がまるで槌で殴りつけたかのようにひしゃげていた。

閉じてあった鎧戸は無惨に砕かれ、扉も真ん中からへし折られている。鍵をかけていたはずの店内は侵入した何者かによって荒らされており、少女が必死に鍛え上げた剣や鎧は徹底的に破壊されていた。壁には目立つ赤いペンキで暴言まで書き殴られている。

そこまでやったくせに、金目のものは一つも取られていない。

物盗りの仕業でないことは明らかだった。

「くそ、やられた……ッ」

ぎりっ、と少女は歯を食いしばる。

少女が半日留守にしている間に、何者かがやってきて店にこの劣悪な『嫌がらせ』をしていったのだ。

八百屋の男性が妙によそよそしい態度だったのはこれが原因とみて間違いない。少女と仲がいいことがバレると自分にも火の粉が降りかかるかもしれないから。

少女は床に打ち捨てられた鎧や剣の残骸を拾い上げる。どれも修復不可能なのは一目でわかった。煮えたぎる怒りを吐き出すように、少女は壁の落書きを睨みつけた。

「……絶対に許さねえぞ、あのクソ女」

壁にはあざ笑うかのようにこんな言葉が書き殴られていた。

――インチキ『神造鍛冶師』に正義の鉄槌を!

第三章 坑道都市メタルニア

「通行止め、ですか?」

「はい」

私が尋ね返すと、衛兵は重々しく頷いた。

ユグド鉱山。

鉄鉱石だけでなく、魔力を含んだ魔力鉱石が産出されるとても大きな鉱山だ。私たちの目的地である坑道都市メタルニアは、その鉱山の内部にあるらしい。

必然的に、私たちはユグド鉱山の中に入る必要があるわけだけど――なぜかその入り口で足止めを食らっていた。

「なにか問題でもあったのですか?」

ハルクさんが尋ねると、衛兵は頷いた。

こっちの飛竜にはまだなにもしていないのに!

「ああ、やはりこうなったか」

「国王陛下。これはどういうことですか?」

ハルクさんが尋ねると、国王様はこう説明してくれた。

「この二体は、実は『岩竜山脈』で発見された双子の竜なのだ。生まれてからずっと一緒に育ったせいか、この二体は離れ離れになるのを酷く嫌がる。おそらく弟が連れて行かれることを察して激怒しているのだろう」

双子の竜。

どうりでこの二体がそっくりな外見をしているわけだ。

というかそんな事情があるなら先に言っておいてほしかった。

「どうだそなたら、心が痛まんか?」

「はい?」

国王様がなにか言い出した。

「この二体は生まれてからずっと一緒だったのだ。そんな固い絆で結ばれた二体を引きはなすなどというのは人間の行いではない。だからほら、まあ……儂の言いたいことはわかるだろう?」

「……」

国王様の言っていることは理解できる。

この竜たちは魔物商に捕まえられ、檻に入れられ、売り飛ばされた。そんな過酷な環境の中で二体の支えになったのは、そばにいるもう片方の竜なのだろう。

「セルビア。こんなことを言われると……」

「……そうですね。さすがに考え直したほうがいい気がしてきました」

「わ、わかってくれたか。うむ、さすがにこの二体を引き離すのは気の毒だからな」

どこかほっとしたような国王様の言葉に私とハルクさんは頷き――

「仕方ないからもう一体も引き取ろうか」

「はい。この竜たちに寂しい思いをさせるわけにはいきませんから」

「違う……! 儂が言いたいのはそういうことではない……ッ!」

きょうだいの絆を引き裂くなんて非道な行いは私たちにはできない。国王様もこんなに心配していることだし、ここは二体とも連れて行くしかないだろう。

「けど、それはそれで問題があるね」

「はい。あっちの子は素直についてきてくれそうには見えません」

今日出会ったばかりのほうの竜は、殺意の籠った視線で私たちを睨みつけている。

不用意に檻に近付けば、さっきみたいに攻撃してくるかもしれない。

一緒に連れていくといってもこのままでは難しそうだ。

「そ、そなたら。考え直さんか? この竜は儂のお気に入りなのだ。他のものならなんでも用意してやるから……」

「ひとまず、前やったように威圧してみるしかないかな」

「お願いします」

「聞こえておるか? おい、そなたらに話しかけているのだぞ」

「すみません国王様。私たちはいま大事な話をしているので静かにしてもらっていいですか?」

「そなた儂のことを完全に舐め腐っているな……!」

国王様が額に青筋を浮かべているけど気にしない。今は竜と打ち解けるほうが重要だ。

「じゃあやってみようか」

ハルクさんが檻に近付いていく。

『グルアアアッ!』

すかさず檻に突進して威嚇してくる竜。私が腰を抜かすほど怖かったその行動にもハルクさんは動じず、薄く笑みを浮かべる。

「落ち着いて。僕は敵じゃないよ」

『グルルッ、グルルアアアアアッ!』

「……それとも、僕と戦ってみるかい?」

びくりと飛竜の動きが止まる。

うん、気持ちはわかる。ハルクさんの威圧はそばで見ているだけでも怖すぎる。

けれど――

『……グルルルアアアアアアアアアアアッ!』

ハルクさんの威圧には一瞬怯んだものの、飛竜はまたどっしゃんがっしゃんと暴れはじめた。

まさかハルクさんの圧力を撥ねのけるなんて……

もう一体のほうは檻の隅っこでぶるぶる震えているというのに。

「うーん、駄目だね。こっちの竜はもう片方より気が強そうだ」

ハルクさんは参ったなあ、と頭をかきつつこちらに戻ってくる。

「威圧が駄目となると……」

「あとはもう実際に戦って力関係をはっきりさせるしかないかなあ」

竜は自分より強い相手に従う。

戦って屈服させる、というのは正攻法ではあるんだけど、これから一緒に旅をしようという相手にあまり手荒な真似をするのは考えものだ。

「うーん……それなら、私がやってみます」

「え? セルビアが?」

「はい」

私は飛竜の檻の前に行き、暴れ続けている飛竜に片手をかざす。

「【聖位障壁】」

そして障壁魔術を発動する。

『グルッ……⁉』

「【聖位障壁】、【聖位障壁】、【聖位障壁】……」

連続で障壁魔術を使い、飛竜の上下左右前後をすべて囲った。

障壁で立方体を作り、その中に飛竜を閉じ込めたと言い換えてもいい。

立方体は各辺三М弱で、飛竜が収まるぎりぎりのサイズだ。

『――――、――――――!』

立方体には隙間がないので飛竜が吠える声ももう聞こえない。

飛竜は壁を破ろうと頑張っているみたいだけど、障壁の硬度に歯が立たずにいる。

「これでよし、です」

「……セルビア。一応訊きたいんだけど、これはなにをしているの?」

「障壁魔術で飛竜を閉じ込めているんです」

「なんのために?」

「ちょっと酸欠になってもらおうと思いまして」

障壁魔術はぴったり接着していて空気を通さない。

飛竜だって呼吸を行う生物である以上、あの立方体の中にいればいずれ酸欠で大人しくなることだろう。

「気の毒ではありますけど、ハルクさんがしつけるよりは手荒ではないはずです」

「……なるほど」

立方体の中は酸素の減りが速いらしく、最初こそ抜け出そうと暴れていた飛竜も徐々に勢いを失いつつある。

『――、――――……』

うん、だんだん大人しくなってきた。

喘ぐように呼吸をしながら飛竜は相変わらず私のほうを睨んでいる。

「お、おい。もういいだろう! 儂の竜をあまり虐めるな!」

国王様がはらはらしたように言ってくる。

「そうですね。あと十分くらいで出してあげましょうか」

「あの、セルビア。ほどほどにしないとそれこそ死んじゃうんじゃあ……」

「ふふ、なにを言ってるんですかハルクさん」

私は飛竜をじっと見つめながら、

「――私が『祈祷』の中で何万回死んできたと思ってるんですか? どのくらい痛めつけたら死ぬかなんて、世界中の誰よりよく知ってますよ」

見た感じあと十分くらいなら大丈夫だろう。

「「『…………』」」

ハルクさんと、国王様と、閉じ込められていないほうの竜が、揃って信じられないようなものを見る目で私を見てきた。

……あれ、なんだかすごく不本意な印象を持たれたような。

『――……』

こっちの言葉は聞こえていないはずなのに、立方体の中にいた飛竜がゆっくりと地に伏した。さっきまでのような攻撃的な雰囲気はもうない。

「あ、大人しくなりましたね。私たちのことを主人と認めてくれたみたいですよ!」

「う、うん。そうだね……」

ちょっとだけハルクさんが引いている気がしたけど、気のせいだと信じたい。

ともかく、こうして私たちは念願の飛竜を二体手に入れたのだった。

▽

「シャン! 次は左に曲がってからゆっくり降りてみてください!」

『ぐるるるるぅ!』

鞍に乗ったまま大声を張り上げると、赤色の鱗を持つ飛竜――シャンが了解の意を示すように吠える。

翼を大きくはためかせて指示通り左に軌道を変え、そこから旋回してゆっくりと庭のなにもない場所を目がけて下降していく。

ばさっ、ばさっ、と音を立ててシャンが地面に降り、私も鞍から慎重に飛び降りる。ちゃんと地面についてから鱗帯にくくりつけた命綱を外すのも忘れない。

「ふう。お疲れさま、シャン」

『ぐるるぅ』

私が額のあたりを撫でると、シャンは得意げに鳴いて頭を手にこすりつけてくる。

最初はいきなり襲いかかってきたシャンだけど、どうにか慣れてくれたようで良かった。話しかけるたびに攻撃されたら一緒に旅なんてできないし。

と、そこまで一連の動きを見ていたハルクさんが声をかけてくる。

「もう飛竜の扱いはばっちりだね、セルビア」

「はい! ハルクさんがいろいろ教えてくれたおかげです!」

「あはは、どういたしまして。国王陛下が旅に必要なものを用意してくれるまでの時間、ただ暇をしているのももったいないしね」

苦笑気味にハルクさんがそんなことを言う。

国王陛下に飛竜をもらってから二日が経った。

さすがの国王様でもハルクさんが告げたものをすべて用意するには時間がかかるようで、数日間私たちは待たされることになっている。そこでハルクさんは私に飛竜の乗り方を教えてくれたのだ。

おかげで随分私も飛竜……シャンと打ち解けることができたような気がする。

「ハルクさん、タックの調子はどうですか?」

「相変わらずかな。乗せてはくれるけど、まだ若干怯えられている気がするよ……」

双子の飛竜のうち、私を乗せてくれるシャンは姉、ハルクさんが乗るほう――タックは弟である。

そちらは最初に力の差を見せつけたことの弊害がいまだに続いているようだ。

まあ、一緒に過ごしていけばそのうち仲良くなれると思うんだけど……

「……そなたら、王城の庭で昼間から談笑とはいい身分だな」

「あ、国王様」

私とハルクさんが話していると、憮然とした表情の国王様が歩いてきた。

国王様は私のそばにいるシャンを見ながらこんなことを言ってくる。

「儂の飛竜に乗せてもらってご満悦か? だが、そなたらはこの可愛い飛竜を脅して乗りまわしているに過ぎんぞ」

「は、はあ」

まあ、確かに最初はこちらの力を認めさせるために飛竜を障壁魔術で閉じ込めたりしたけど……急になんの話だろう?

国王様は嘆かわしいとばかりに首を振る。

「いやまったくシャンとタックが気の毒でならん。どれ、ここは儂が飛竜との絆というものを見せてやろう。そしてどちらが真の主か証明してくれる」

「……えー」

「なんだその不満そうな態度は」

なにを言い出すのかと思ったら、どうやら国王様はまだ私たちに飛竜を譲ることを受け入れられないようだ。

国王様はシャンのそばにやってくると尊大な声色で話しかける。

「よーしよし、シャンよ。久しぶりに空を飛べて楽しかったか?」

ドグシャッ!

シャンの尻尾が国王様の真横の地面を叩き割った。

「しゃ、シャン……⁉ そなた儂のことを今攻撃しなかったか⁉」

『フンッ』

「鼻で笑ったか⁉ そなた今儂のことを鼻で笑いおったな⁉」

「すみません国王様。うちのシャンが酷いことを」

「ええい黙れ! 当然のように『うちの』をつけるんじゃない!」

国王様が悔しそうに地団駄を踏んでいる。朝から元気だなあ。

ハルクさんが仲裁するように国王様に話しかける。

「まあまあ、そのくらいで。それより陛下、なにか用件ですか?」

「……フン。用件もなにも、そなたが望んだ旅支度をすべて終えたから伝えにきてやったのだ」

おおっ。どうやらついに出発の準備が整ったようだ。

王城のほうから荷物を抱えた王城の使用人たちが何人も出てくる。どれもすでに飛竜にくくりつけることのできる専用の器具に入っているので、この場で装備させればすぐに出発することができそうだ。

「いやあ、助かりました。国王陛下」

「まさか連絡用の魔晶石まで用意させられるとは思わなかったぞ……そなたアレがいくらするか知っておるのか?」

「あはは、もちろんですよ。だから陛下に頼んだんじゃないですか」

「本当にいい度胸をしているな貴様……!」

ハルクさんと国王様が和やかに話している間に、使用人たちが着々と荷物をシャンとタックにくくりつけていく。

と、意外な人物が近づいてきた。

「……教皇様?」

「ええ。おはようございます、セルビアに『剣神』殿」

そう、使用人のあとから出てきたのは先日話したラスティア教皇のヨハン様。どうしてこの人がこんなところに?

「不思議そうな顔をしていますが、私はただの見送りですよ」

「見送りって……教皇様自らですか⁉」

「そんなに変なことでもないでしょう。なにしろあなた方は教会の悲願ともいうべき魔神退治のために動いてくださるのですから」

こともなげにそんなことを言う教皇様。敬虔な教徒だったら卒倒してますよ、それ。

私と教皇様が話していると、ハルクさんが国王様との会話を切り上げてこっちに歩いてきた。

「おはようございます、教皇猊下」

「ええ、『剣神』殿」

「あ、セルビアこれあげる。持っておいてね」

教皇様に挨拶を済ませると、ハルクさんは私にあるものを渡してきた。

これって……連絡用の魔晶石? 確かハルクさんが教皇様にもらっていたのと同じものだ。

それを見て教皇様が首を傾げる。

「おや。『剣神』殿は魔晶石をもう一つ持っていたのですか?」

「いえ、国王陛下に用意してもらったんです。とりあえず、セルビアのものに僕のと教皇猊下のを登録しておきましょうか」

ハルクさんは私の魔晶石に自分の魔晶石を触れさせる。すると触れ合った場所から火花が散ってそれぞれの石の中に吸い込まれていった。続いて教皇様のものでも同様の作業をする。

どうやらこれで連絡が取れるようになったようだ。

「おい、二人ともなにをしている! とっくに準備はできているぞ!」

そうこうしていると、国王様が焦れたように声を張り上げた。

見るとシャンたちに荷物を取りつけおわっており、あとは私とハルクさんが飛竜に乗れば出発できるようになっていた。

「それじゃあ僕たちはそろそろ」

「ええ。どうかお気をつけて。……セルビアも、どうか元気で」

「はい」

教皇様に出立の挨拶をしてから、私とハルクさんは飛竜のもとへと歩いていく。私はシャンに、ハルクさんはタックにそれぞれまたがり指示を出す。

二頭の飛竜は荷物の重さなんて感じていないように力強く飛び上がり、あっという間に上空に到達した。

目指すは坑道都市メタルニア。

いよいよ旅の始まりだ。

▽

昼だというのに薄暗い街だった。

薄暗いのも当然といえば当然で、なにしろその街は洞窟の中に作られているのだ。壁面には光源となる『アカリゴケ』が自生しているので日常生活に支障はないが、屋外ほどの明るさはない。

街のいたるところからは熱気と鉄を打つ音が漏れてくる。

通りには作務衣に身を包んだ体格のいい男たちが闊歩している。

「あー……くそ、クズ石ばっかじゃねえか」

そんな独特な街の中を一人の少女が歩いていた。

長い赤髪を頭の後ろで一つにくくって流している。目鼻立ちは整っているが美人というよりは気の強さが際立っており、服装は大変な薄着で肩もへそも露出させている。

暑いのはご免だと全身で訴えかけるような出でたちだった。

道行く人間が男ばかりなのでぶっちゃけ超目立っているのだが、少女が気にする様子はまったくない。

「せっかくわざわざ魔物のいる鉱山に潜って鉱石取ってきたってのに……やっぱいい採掘ポイントは連中が押さえちまってんのかなー」

ぼやく少女は肩にツルハシ、手に鉄鉱石入りのバケツを抱えている。

少女は採掘帰りなのだった。彼女の手には普通では持ちきれないくらいの鉄鉱石があるわけだが、それについて誰も気にしない。いつものことなのだ。

――と、少女はふと通りの向こうからくる男性に気付いて声を上げた。

「ん? おーい、八百屋のおっちゃんじゃねえか。どーしたよ、不景気な顔して?」

「あ、ああ……レベッカか」

少女に声をかけられた男性はぎこちない笑みを浮かべた。レベッカと呼ばれた少女のほうは一瞬首を傾げたが、気にせず世間話をする。

「あたしがこないだ作った包丁の調子はどうだ?」

「……ああ、うん。よく切れるよ。軽いし取りまわしもいいから助かってる」

「そうだろそうだろ。いくら包丁っつっても鍛冶師レベッカさんの作品だからな。そりゃあ切れ味いいに決まってらあ」

「ああ……」

得意げな少女の言葉にもどこか上の空な様子の男性。

さすがに怪訝に思った少女は眉根を寄せた。

「……なあ、さっきから返事が鈍くねえか? 包丁の出来に問題があるってんなら遠慮なく言ってくれていいぞ。今度こそ満足いくもんを打ち直してやるよ」

「い、いや、そういう話じゃないんだ。……悪いが俺はもう行くよ」

「? あ、おい!」

少女の呼び止める声を聞いても男性は振り返らず、足早に歩き去った。

「なんだってんだ……?」

少女は首を傾げる。

あの男性は顔見知りの八百屋の店主で、少女とはよく話す間柄だった。それが今日に限っては、まるで腫れ物に触るように少女と目も合わせようとしなかった。

理由はわからない。

けれど、さっきの男性の対応は――まるでなにかに巻き込まれまいという態度で。

「……まさか」

少女は嫌な予感を覚えて駆け出した。

通りを抜けて路地裏に入り、少女は自分の『店』へと急いで戻る。

最悪だった。予想が的中した。

「――!」

少女が営む、古く小さく、一方で長い長い歴史のある鍛冶屋。

その入り口がまるで槌で殴りつけたかのようにひしゃげていた。

閉じてあった鎧戸は無惨に砕かれ、扉も真ん中からへし折られている。鍵をかけていたはずの店内は侵入した何者かによって荒らされており、少女が必死に鍛え上げた剣や鎧は徹底的に破壊されていた。壁には目立つ赤いペンキで暴言まで書き殴られている。

そこまでやったくせに、金目のものは一つも取られていない。

物盗りの仕業でないことは明らかだった。

「くそ、やられた……ッ」

ぎりっ、と少女は歯を食いしばる。

少女が半日留守にしている間に、何者かがやってきて店にこの劣悪な『嫌がらせ』をしていったのだ。

八百屋の男性が妙によそよそしい態度だったのはこれが原因とみて間違いない。少女と仲がいいことがバレると自分にも火の粉が降りかかるかもしれないから。

少女は床に打ち捨てられた鎧や剣の残骸を拾い上げる。どれも修復不可能なのは一目でわかった。煮えたぎる怒りを吐き出すように、少女は壁の落書きを睨みつけた。

「……絶対に許さねえぞ、あのクソ女」

壁にはあざ笑うかのようにこんな言葉が書き殴られていた。

――インチキ『神造鍛冶師』に正義の鉄槌を!

第三章 坑道都市メタルニア

「通行止め、ですか?」

「はい」

私が尋ね返すと、衛兵は重々しく頷いた。

ユグド鉱山。

鉄鉱石だけでなく、魔力を含んだ魔力鉱石が産出されるとても大きな鉱山だ。私たちの目的地である坑道都市メタルニアは、その鉱山の内部にあるらしい。

必然的に、私たちはユグド鉱山の中に入る必要があるわけだけど――なぜかその入り口で足止めを食らっていた。

「なにか問題でもあったのですか?」

ハルクさんが尋ねると、衛兵は頷いた。

6

お気に入りに追加

12,209

あなたにおすすめの小説

宮廷から追放された聖女の回復魔法は最強でした。後から戻って来いと言われても今更遅いです

ダイナイ

ファンタジー

「お前が聖女だな、お前はいらないからクビだ」

宮廷に派遣されていた聖女メアリーは、お金の無駄だお前の代わりはいくらでもいるから、と宮廷を追放されてしまった。

聖国から王国に派遣されていた聖女は、この先どうしようか迷ってしまう。とりあえず、冒険者が集まる都市に行って仕事をしようと考えた。

しかし聖女は自分の回復魔法が異常であることを知らなかった。

冒険者都市に行った聖女は、自分の回復魔法が周囲に知られて大変なことになってしまう。

婚約破棄……そちらの方が新しい聖女……ですか。ところで殿下、その方は聖女検定をお持ちで?

Ryo-k

ファンタジー

「アイリス・フローリア! 貴様との婚約を破棄する!」

私の婚約者のレオナルド・シュワルツ王太子殿下から、突然婚約破棄されてしまいました。

さらには隣の男爵令嬢が新しい聖女……ですか。

ところでその男爵令嬢……聖女検定はお持ちで?

【短編】追放された聖女は王都でちゃっかり暮らしてる「新聖女が王子の子を身ごもった?」結界を守るために元聖女たちが立ち上がる

みねバイヤーン

恋愛

「ジョセフィーヌ、聖なる力を失い、新聖女コレットの力を奪おうとした罪で、そなたを辺境の修道院に追放いたす」謁見の間にルーカス第三王子の声が朗々と響き渡る。

「異議あり!」ジョセフィーヌは間髪を入れず意義を唱え、証言を述べる。

「証言一、とある元聖女マデリーン。殿下は十代の聖女しか興味がない。証言二、とある元聖女ノエミ。殿下は背が高く、ほっそりしてるのに出るとこ出てるのが好き。証言三、とある元聖女オードリー。殿下は、手は出さない、見てるだけ」

「ええーい、やめーい。不敬罪で追放」

追放された元聖女ジョセフィーヌはさっさと王都に戻って、魚屋で働いてる。そんな中、聖女コレットがルーカス殿下の子を身ごもったという噂が。王国の結界を守るため、元聖女たちは立ち上がった。

私はもう必要ないらしいので、国を護る秘術を解くことにした〜気づいた頃には、もう遅いですよ?〜

AK

ファンタジー

ランドロール公爵家は、数百年前に王国を大地震の脅威から護った『要の巫女』の子孫として王国に名を残している。

そして15歳になったリシア・ランドロールも一族の慣しに従って『要の巫女』の座を受け継ぐこととなる。

さらに王太子がリシアを婚約者に選んだことで二人は婚約を結ぶことが決定した。

しかし本物の巫女としての力を持っていたのは初代のみで、それ以降はただ形式上の祈りを捧げる名ばかりの巫女ばかりであった。

それ故に時代とともにランドロール公爵家を敬う者は減っていき、遂に王太子アストラはリシアとの婚約破棄を宣言すると共にランドロール家の爵位を剥奪する事を決定してしまう。

だが彼らは知らなかった。リシアこそが初代『要の巫女』の生まれ変わりであり、これから王国で発生する大地震を予兆し鎮めていたと言う事実を。

そして「もう私は必要ないんですよね?」と、そっと術を解き、リシアは国を後にする決意をするのだった。

※小説家になろう・カクヨムにも同タイトルで投稿しています。

聖女なのに王太子から婚約破棄の上、国外追放って言われたけど、どうしましょう?

もふっとしたクリームパン

ファンタジー

王城内で開かれたパーティーで王太子は宣言した。その内容に聖女は思わず声が出た、「え、どうしましょう」と。*世界観はふわっとしてます。*何番煎じ、よくある設定のざまぁ話です。*書きたいとこだけ書いた話で、あっさり終わります。*本編とオマケで完結。*カクヨム様でも公開。

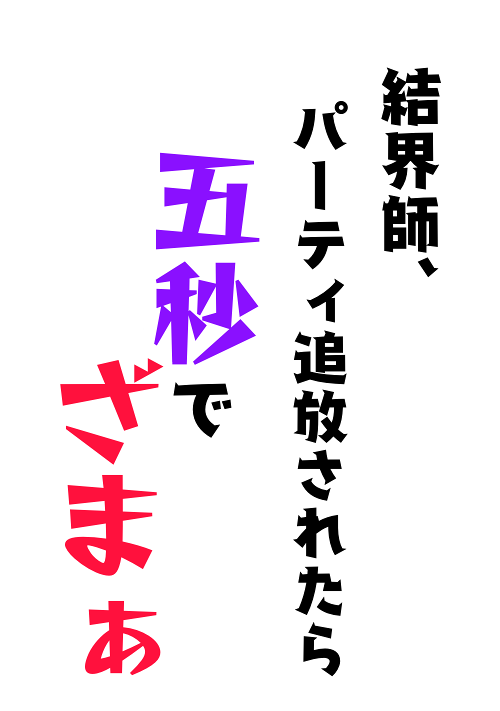

結界師、パーティ追放されたら五秒でざまぁ

七辻ゆゆ

ファンタジー

「こっちは上を目指してんだよ! 遊びじゃねえんだ!」

「ってわけでな、おまえとはここでお別れだ。ついてくんなよ、邪魔だから」

「ま、まってくださ……!」

「誰が待つかよバーーーーーカ!」

「そっちは危な……っあ」

聖女が降臨した日が、運命の分かれ目でした

猫乃真鶴

ファンタジー

女神に供物と祈りを捧げ、豊穣を願う祭事の最中、聖女が降臨した。

聖女とは女神の力が顕現した存在。居るだけで豊穣が約束されるのだとそう言われている。

思ってもみない奇跡に一同が驚愕する中、第一王子のロイドだけはただ一人、皆とは違った視線を聖女に向けていた。

彼の婚約者であるレイアだけがそれに気付いた。

それが良いことなのかどうなのか、レイアには分からない。

けれども、なにかが胸の内に燻っている。

聖女が降臨したその日、それが大きくなったのだった。

※このお話は、小説家になろう様にも掲載しています

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる

本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。

このユーザをミュートしますか?

※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。

※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。

※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。