52 / 75

肆の巻「謀(はかりごと)」

其の弐 〜弐〜

しおりを挟む昼間はこの水茶屋で茶汲みをやっているであろう娘が、四人其々の前に置かれた肴の膳の傍らに盃台と酒器を置くと、一礼して座敷から下がっていく。

襖がすーっと閉められ、娘の足音が遠ざかり、やがて聞こえなくなった。

「まんまと中萬字屋へ入られおって……」

南町奉行所 年番方与力・松波 多聞は右隣に座す壮年の男を苦々しげに見た。

「『北町』は一体なにしてやがんだか」

「もうまもなく中萬字屋へ隠密廻りの同心を潜ませると云う矢先であった。無念極まりない。

されど、言葉を返すようでござるが……」

北町奉行所 年番方与力・佐久間 帯刀は返す刀で左隣に座す多聞を睨んだ。

「先達て丁子屋に入られた月の当番は、確か『南町』ではなかったか」

年番方与力とは、南北の奉行所で其々たったの一人しかおらぬ、御奉行の補佐をしながら与力・同心の総元締めも果たすと云う、誉れ高き御役目である。

代々、北町は佐久間家、そして南町は松波家が担ってきた。

「父上、伯父上……『御前様』の前でござるゆえ」

入り口に近い左端に座す松波 兵馬が、二人を宥める。佐久間 帯刀は母・志鶴の兄であるがゆえ、兵馬にとっては伯父にあたる。

同じ歳に生まれついた多聞と佐久間は、若い頃からなにかと張り合ってきた。それは「義理の兄弟」になってからも、さほど変わることがない。

「まぁ、今宵は無礼講と云うか、何事も忌憚なく話し合う場であるがゆえ、一向に構わぬがな」

床の間を背に正面に座す、多聞や佐久間より少し歳若い御前様——広島新田藩 三代藩主・浅野 近江守は鷹揚に告げると、目の前の盃を手にして、くっと煽った。

それを「合図」に他の三人が各々盃を左手に取った。いくら「無礼講」といえども、諸藩の大名である近江守より先に酒を呑むことはできない。

ちなみに、武家の男は必ず盃を左で持つ。右手はいつ何時賊が襲いかかってきたとてすぐさま抜刀できるよう、空けておくのだ。

「それにしても、先日の中萬字屋の件でござるが……なにゆえ申し出が遅れたのか」

髪切りが中萬字屋に現れたのは望月の夜だと云うのに、其れが北町の奉行所に伝わったのは次の日の昼過ぎであった。

多聞に痛い処を突かれた佐久間の眉間に、ぐっと皺が寄る。

「中萬字屋で髪を切られたのが『吉原一の御髪』で鳴らしてきた妓であったと聞いておる。

その夜、いきなり自慢の『商売道具』を台無しにされた妓は、あまりのことに気が動転し、見世の者には何も云えぬまま、自分の部屋にすっこんで夜具をかぶってずっと泣いておったそうだ。

翌る日になり、そろそろ夜見世の支度をする頃になっても一向に出てこぬゆえ、痺れを切らしたお内儀が妓の部屋に無理矢理入っていって、妓がかぶっていた夜具を引っぺ返したらしい。そしたら、見るも無惨な河童のごとき頭になってるじゃないか。

それで、慌てて奉行所に知らせてきた——と云う仔細でござる」

「よりによって、髪が御自慢の妓の髪をばっさり切っちまうとは、そいつぁ……酷ぇ話だな」

流石の多聞も言葉を失くす。

「髪は『おなごの命』と云うに……あいつらときたら……ばっさりぶった斬られてから嘆き悲しんだって遅いってんだ……」

近江守の空いた盃に酒を注いで兵馬が、ぼそりとつぶやいた。

絶対に外に知られてはならぬ話ゆえ、酒が足りなくなったときだけ店の者に持ってきてもらうようにした。ゆえに、この場で一番年少の兵馬が銚子を手に回ることになる。

与力の御家に「御曹司」として生を受け、上げ膳据え膳の暮らしをしてはいるが、元服を終えて奉行所に見習いとして入ってすぐに「下っ端」として一通りの「使いっ走り」はさせられていた。

「誰も彼も囮になりたいと申すが……おなごの命である髪を、ばっさりとぶった斬られるやもしれぬのに——惜しゅうはねえのかよ」

多聞が苦笑したあと、盃の酒をくっと空ける。

「……和佐か」

佐久間にとっては、たった一人の姪である。しかも、我が身は息子が一人ゆえ、幼き頃より「娘」のごとく見守ってきた。

「おなごに生まれはしたが、あれだけの手練だ。あれも武家である以上、なにかしらの御役目を果たしたいのであろうよ」

「可愛い子が二人もおると云うのによ」

取り立てて反対することはなかった多聞であるが、やはり思う処はあったようだ。

「されども、一度、おのれの思うままにやらせてみろ。存外、憑き物が落ちたかのごとく大人しゅうなるやもしれぬぞ」

佐久間はさように云うと、多聞の盃に酒を注いだ。

「あっ、伯父上、申し訳のうござる」

慌てて兵馬が伯父の盃に向かう。

「いや、構わぬ。おまえの父と違って酒はさほど好まぬのでな。それよりも、御前様の酒を切らさないようにしろ」

すると、多聞が兵馬の手からひょいと銚子を取った。

「不粋なことぬかすな、呑みやがれ」

佐久間の盃に酒を注ぐ。

「まぁ……こうなりゃ、なんとしても南北の奉行所が力を合わせ、『囮』の身命を危うきに曝すことなく、是っ非とも『髪切り』なる咎人をとっ捕まえるしかねえわな」

0

お気に入りに追加

34

あなたにおすすめの小説

永き夜の遠の睡りの皆目醒め

七瀬京

歴史・時代

近藤勇の『首』が消えた……。

新撰組の局長として名を馳せた近藤勇は板橋で罪人として処刑されてから、その首を晒された。

しかし、その首が、ある日忽然と消えたのだった……。

近藤の『首』を巡り、過去と栄光と男たちの愛憎が交錯する。

首はどこにあるのか。

そして激動の時代、男たちはどこへ向かうのか……。

※男性同士の恋愛表現がありますので苦手な方はご注意下さい

西涼女侠伝

水城洋臣

歴史・時代

無敵の剣術を会得した男装の女剣士。立ち塞がるは三国志に名を刻む猛将馬超

舞台は三國志のハイライトとも言える時代、建安年間。曹操に敗れ関中を追われた馬超率いる反乱軍が涼州を襲う。正史に残る涼州動乱を、官位無き在野の侠客たちの視点で描く武侠譚。

役人の娘でありながら剣の道を選んだ男装の麗人・趙英。

家族の仇を追っている騎馬民族の少年・呼狐澹。

ふらりと現れた目的の分からぬ胡散臭い道士・緑風子。

荒野で出会った在野の流れ者たちの視点から描く、錦馬超の実態とは……。

主に正史を参考としていますが、随所で意図的に演義要素も残しており、また武侠小説としてのテイストも強く、一見重そうに見えて雰囲気は割とライトです。

三國志好きな人ならニヤニヤ出来る要素は散らしてますが、世界観説明のノリで注釈も多めなので、知らなくても楽しめるかと思います(多分)

涼州動乱と言えば馬超と王異ですが、ゲームやサブカル系でこの2人が好きな人はご注意。何せ基本正史ベースだもんで、2人とも現代人の感覚としちゃアレでして……。

鎌倉最後の日

もず りょう

歴史・時代

かつて源頼朝や北条政子・義時らが多くの血を流して築き上げた武家政権・鎌倉幕府。承久の乱や元寇など幾多の困難を乗り越えてきた幕府も、悪名高き執権北条高時の治政下で頽廃を極めていた。京では後醍醐天皇による倒幕計画が持ち上がり、世に動乱の兆しが見え始める中にあって、北条一門の武将金澤貞将は危機感を募らせていく。ふとしたきっかけで交流を深めることとなった御家人新田義貞らは、貞将にならば鎌倉の未来を託すことができると彼に「決断」を迫るが――。鎌倉幕府の最後を華々しく彩った若き名将の清冽な生きざまを活写する歴史小説、ここに開幕!

土方歳三ら、西南戦争に参戦す

山家

歴史・時代

榎本艦隊北上せず。

それによって、戊辰戦争の流れが変わり、五稜郭の戦いは起こらず、土方歳三は戊辰戦争の戦野を生き延びることになった。

生き延びた土方歳三は、北の大地に屯田兵として赴き、明治初期を生き抜く。

また、五稜郭の戦い等で散った他の多くの男達も、史実と違えた人生を送ることになった。

そして、台湾出兵に土方歳三は赴いた後、西南戦争が勃発する。

土方歳三は屯田兵として、そして幕府歩兵隊の末裔といえる海兵隊の一員として、西南戦争に赴く。

そして、北の大地で再生された誠の旗を掲げる土方歳三の周囲には、かつての新選組の仲間、永倉新八、斎藤一、島田魁らが集い、共に戦おうとしており、他にも男達が集っていた。

(「小説家になろう」に投稿している「新選組、西南戦争へ」の加筆修正版です)

紅花の煙

戸沢一平

歴史・時代

江戸期、紅花の商いで大儲けした、実在の紅花商人の豪快な逸話を元にした物語である。

出羽尾花沢で「島田屋」の看板を掲げて紅花商をしている鈴木七右衛門は、地元で紅花を仕入れて江戸や京で売り利益を得ていた。七右衛門には心を寄せる女がいた。吉原の遊女で、高尾太夫を襲名したたかである。

花を仕入れて江戸に来た七右衛門は、競を行ったが問屋は一人も来なかった。

七右衛門が吉原で遊ぶことを快く思わない問屋達が嫌がらせをして、示し合わせて行かなかったのだ。

事情を知った七右衛門は怒り、持って来た紅花を品川の海岸で燃やすと宣言する。

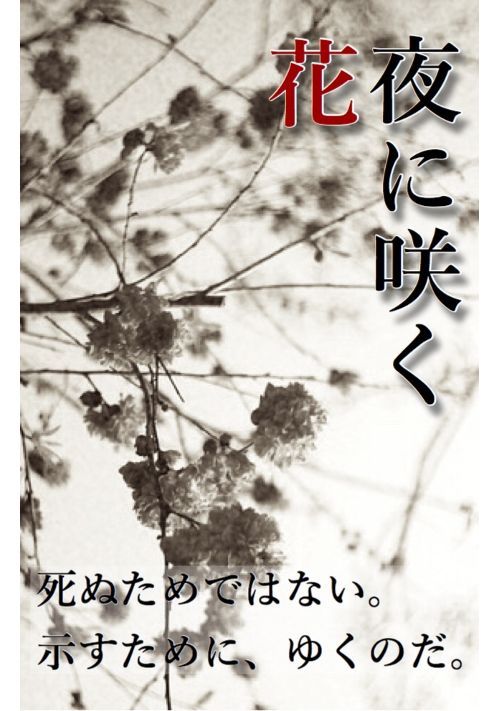

夜に咲く花

増黒 豊

歴史・時代

2017年に書いたものの改稿版を掲載します。

幕末を駆け抜けた新撰組。

その十一番目の隊長、綾瀬久二郎の凄絶な人生を描く。

よく知られる新撰組の物語の中に、架空の設定を織り込み、彼らの生きた跡をより強く浮かび上がらせたい。

伊藤とサトウ

海野 次朗

歴史・時代

幕末に来日したイギリス人外交官アーネスト・サトウと、後に初代総理大臣となる伊藤博文こと伊藤俊輔の活動を描いた物語です。終盤には坂本龍馬も登場します。概ね史実をもとに描いておりますが、小説ですからもちろんフィクションも含まれます。モットーは「目指せ、司馬遼太郎」です(笑)。

基本参考文献は萩原延壽先生の『遠い崖』(朝日新聞社)です。

もちろんサトウが書いた『A Diplomat in Japan』を坂田精一氏が日本語訳した『一外交官の見た明治維新』(岩波書店)も参考にしてますが、こちらは戦前に翻訳された『維新日本外交秘録』も同時に参考にしてます。さらに『図説アーネスト・サトウ』(有隣堂、横浜開港資料館編)も参考にしています。

他にもいくつかの史料をもとにしておりますが、明記するのは難しいので必要に応じて明記するようにします。そのまま引用する場合はもちろん本文の中に出典を書いておきます。最終回の巻末にまとめて百冊ほど参考資料を載せておきました。

(※この作品は「NOVEL DAYS」「小説家になろう」「カクヨム」にも転載してます)

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる