47 / 75

肆の巻「謀(はかりごと)」

其の壱 〜壱〜

しおりを挟む「——そりゃあ良うござんした。おまえさんもご苦労だったね」

久喜萬字屋のお内儀であるおつたはさように云って煙管から莨をひとくち呑み、吸った煙を肺の腑にしっかり満たすとふーっと口から吐き出した。

そして「してやったり」と、満面の笑みを浮かべる。

——さすが、あの辰吉親分の孫だけあるねぇ……

町家の岡っ引き風情が、同心ならともかく与力なんて「上つ方」に面通しできるだけでも考えられないと云うのに……与太は、おつたが言伝たことをしっかりと果たしてこの久喜萬字屋に戻ってきた。

ところが——上機嫌のお内儀とは裏腹に、与太は滅法界もなく苦りきった渋面だった。

「お内儀、此の見世で御武家の御新造さんを二人も預かるんでぃ。おめぇさん、其れ相応の『覚悟』はできてんだろな。……二人とも、天下の与力様の『恋女房』だぜ」

意外にも、和佐の夫・本田 主税は妻が「囮」になることを許したと云う。

妹からそれを聞かされた松波 兵馬は、思いがけぬことに歯噛みした。

兵馬と和佐にとっては父、美鶴にとっては舅になる松波 多聞は、

『其々の亭主が良い、っ云ってんのを何でおれが止める義理があるってんだ。

まぁ……おれだったらよ、どこの大名であろうと、たとえ公方様や京の天子様であろうともよ、己の女房にゃ絶対にさような下知は受けさせねぇけどよ』

と告げて、若い頃の「浮世絵与力」さながら、にやりと不敵に笑った。

そして、和佐が吉原で「御役目」に就いている間、二人の子たちはそのまま松波家で面倒をみることと相成った。

兵馬と和佐にとっては母、美鶴にとっては姑になる志鶴には、吉原へ赴くことは伏せつつも「女手の要る特別な御役目」と伝えた。

すると志鶴は、

『子どもたちや御家のことはいっさい心配せずともよいゆえ、御公儀や奉行所のために悔いのなきよう御奉公してきなされ』

と、いつものごとく穏やかに微笑みながら娘と嫁を励ました。

「……そうだねぇ。『舞ひつる』が戻ってくるってことは、また羽衣の御座敷に出そうかね」

かつて「舞ひつる」だった美鶴は「昼三」を務める羽衣の下、妹女郎として夜見世に出ていた。

「したら……おすても一緒に、羽衣に任せようかね。

そいでもって、も一人の御武家の奥方もさ、番頭新造のおしげに付けて『見習い』にすりゃあ都合が良いやね」

「呼出」のいない今の久喜萬字屋では最高位になる「昼三」が二人いて、そのうちの一人が舞ひつるの姉女郎であった羽衣だ。

「姉女郎」ともなると、我の仕事だけをすれば良いというわけにはいかぬ。

世話になっている見世への恩返しのためにも、初見世後に人気になりそうな「上玉」を「妹女郎」として側に置いて、一人前の遊女にせねばならぬ任も加わる。

しかも、年端の行かぬ女子たちに、遊女らしいしゃなりとした所作を叩き込むのは元より、唄に三味線に舞にと歌舞音曲の稽古をつけ、さらには身に纏う着物や簪、喰い扶持の面倒までもみてやらねばならぬ。

加えて「番頭新造」の分もある。

番頭新造とは、年季奉公の十年が明けても何処にも行く当てがなかったりして、廓に留まった女郎だ。

おのれ自身がもう客をとることはないが、その代わり世話になっている遊女のために日々の雑事を一手に引き受けるゆえ、「遣り手」とも云われる。

海千山千の番頭新造は、面倒な客相手でも遊女に代わってあしらうことなんか朝飯前なものだから、口さがない客からは腹立ち紛れに「遣り手婆ぁ」などと呼ばれていた。

さようなことから——たとえ昼三になって我が身の稼げる揚代が跳ね上がったとしても、出て行く金が半端なかった。

「——だけど、それじゃあまりにも羽衣の『荷』が重うなっちまって、あの子一人だけが割に合わないやねぇ……」

おつたが遠い目をして紫煙を燻らせる。

0

お気に入りに追加

34

あなたにおすすめの小説

永き夜の遠の睡りの皆目醒め

七瀬京

歴史・時代

近藤勇の『首』が消えた……。

新撰組の局長として名を馳せた近藤勇は板橋で罪人として処刑されてから、その首を晒された。

しかし、その首が、ある日忽然と消えたのだった……。

近藤の『首』を巡り、過去と栄光と男たちの愛憎が交錯する。

首はどこにあるのか。

そして激動の時代、男たちはどこへ向かうのか……。

※男性同士の恋愛表現がありますので苦手な方はご注意下さい

【完結】風天の虎 ――車丹波、北の関ヶ原

糸冬

歴史・時代

車丹波守斯忠。「猛虎」の諱で知られる戦国武将である。

慶長五年(一六〇〇年)二月、徳川家康が上杉征伐に向けて策動する中、斯忠は反徳川派の急先鋒として、主君・佐竹義宣から追放の憂き目に遭う。

しかし一念発起した斯忠は、異母弟にして養子の車善七郎と共に数百の手勢を集めて会津に乗り込み、上杉家の筆頭家老・直江兼続が指揮する「組外衆」に加わり働くことになる。

目指すは徳川家康の首級ただ一つ。

しかし、その思いとは裏腹に、最初に与えられた役目は神指城の普請場での土運びであった……。

その名と生き様から、「国民的映画の主人公のモデル」とも噂される男が身を投じた、「もう一つの関ヶ原」の物語。

西涼女侠伝

水城洋臣

歴史・時代

無敵の剣術を会得した男装の女剣士。立ち塞がるは三国志に名を刻む猛将馬超

舞台は三國志のハイライトとも言える時代、建安年間。曹操に敗れ関中を追われた馬超率いる反乱軍が涼州を襲う。正史に残る涼州動乱を、官位無き在野の侠客たちの視点で描く武侠譚。

役人の娘でありながら剣の道を選んだ男装の麗人・趙英。

家族の仇を追っている騎馬民族の少年・呼狐澹。

ふらりと現れた目的の分からぬ胡散臭い道士・緑風子。

荒野で出会った在野の流れ者たちの視点から描く、錦馬超の実態とは……。

主に正史を参考としていますが、随所で意図的に演義要素も残しており、また武侠小説としてのテイストも強く、一見重そうに見えて雰囲気は割とライトです。

三國志好きな人ならニヤニヤ出来る要素は散らしてますが、世界観説明のノリで注釈も多めなので、知らなくても楽しめるかと思います(多分)

涼州動乱と言えば馬超と王異ですが、ゲームやサブカル系でこの2人が好きな人はご注意。何せ基本正史ベースだもんで、2人とも現代人の感覚としちゃアレでして……。

鎌倉最後の日

もず りょう

歴史・時代

かつて源頼朝や北条政子・義時らが多くの血を流して築き上げた武家政権・鎌倉幕府。承久の乱や元寇など幾多の困難を乗り越えてきた幕府も、悪名高き執権北条高時の治政下で頽廃を極めていた。京では後醍醐天皇による倒幕計画が持ち上がり、世に動乱の兆しが見え始める中にあって、北条一門の武将金澤貞将は危機感を募らせていく。ふとしたきっかけで交流を深めることとなった御家人新田義貞らは、貞将にならば鎌倉の未来を託すことができると彼に「決断」を迫るが――。鎌倉幕府の最後を華々しく彩った若き名将の清冽な生きざまを活写する歴史小説、ここに開幕!

土方歳三ら、西南戦争に参戦す

山家

歴史・時代

榎本艦隊北上せず。

それによって、戊辰戦争の流れが変わり、五稜郭の戦いは起こらず、土方歳三は戊辰戦争の戦野を生き延びることになった。

生き延びた土方歳三は、北の大地に屯田兵として赴き、明治初期を生き抜く。

また、五稜郭の戦い等で散った他の多くの男達も、史実と違えた人生を送ることになった。

そして、台湾出兵に土方歳三は赴いた後、西南戦争が勃発する。

土方歳三は屯田兵として、そして幕府歩兵隊の末裔といえる海兵隊の一員として、西南戦争に赴く。

そして、北の大地で再生された誠の旗を掲げる土方歳三の周囲には、かつての新選組の仲間、永倉新八、斎藤一、島田魁らが集い、共に戦おうとしており、他にも男達が集っていた。

(「小説家になろう」に投稿している「新選組、西南戦争へ」の加筆修正版です)

紅花の煙

戸沢一平

歴史・時代

江戸期、紅花の商いで大儲けした、実在の紅花商人の豪快な逸話を元にした物語である。

出羽尾花沢で「島田屋」の看板を掲げて紅花商をしている鈴木七右衛門は、地元で紅花を仕入れて江戸や京で売り利益を得ていた。七右衛門には心を寄せる女がいた。吉原の遊女で、高尾太夫を襲名したたかである。

花を仕入れて江戸に来た七右衛門は、競を行ったが問屋は一人も来なかった。

七右衛門が吉原で遊ぶことを快く思わない問屋達が嫌がらせをして、示し合わせて行かなかったのだ。

事情を知った七右衛門は怒り、持って来た紅花を品川の海岸で燃やすと宣言する。

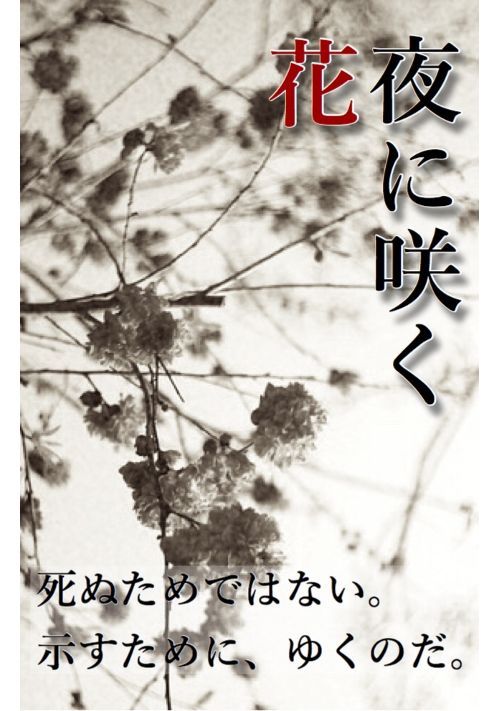

夜に咲く花

増黒 豊

歴史・時代

2017年に書いたものの改稿版を掲載します。

幕末を駆け抜けた新撰組。

その十一番目の隊長、綾瀬久二郎の凄絶な人生を描く。

よく知られる新撰組の物語の中に、架空の設定を織り込み、彼らの生きた跡をより強く浮かび上がらせたい。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる