3 / 9

2、変化

しおりを挟む*

――長保元年11月7日――

藤原彰子は女御宣下を受け、正式に今上帝の妃の一人となった。

「真心を持って御上にお仕えし、春宮を産むのだぞ」

道長を筆頭とした藤原家一門は、まだ幼く、愛らしい女御が春宮を生むに違いないと信じている。

しかし、今上帝には既に、中宮定子との間に2人の子がいる。

1人は内親王だが、もう1人は親王。順序から言っても、彰子が仮に皇子を産んだとしても、あくまでも第二皇子。順当に考えれば、定子の産んだ親王が春宮に選ばれるはずだった。

このことを言うと、女房達は「とんでもない」と口を揃えた。

「恐れながら、中宮様は所詮、没落した女子にございます。後ろ盾をお持ちである藤壺女御様のお産みになる親王様が春宮になられて然るべきかと」

「でも、中宮様は聡明な方よ。何より、御上の寵愛をお受けになられているし……」

どうしても納得できないでいる彰子に、女房達は溜息を吐いた。

「何を弱きなことを……」

弱きなことを言ったつもりはない。事実を言ったつもりだった。

何の後ろ盾もない定子が他の妃達と一線を画した寵愛を賜り続けているのは、容姿の美しさだけではないだろうに。

女房達は会話を打ち切らせると、彰子の髪を丁寧に梳いた。櫛を通し、髪油を丹念に塗り込む。まだ不慣れな鬢削ぎを肩の上で揺らしながら、彰子は帝のことを考えていた。

(御上は、本当は私の入内を望んでなどいなかったんだわ……)

一月ひとつき経っても1度も、帝のお渡りは、ない。

女房達は「梅壺の女房達が汚い手を使っているのだ」と陰口を叩いているが、如何に世間知らずと言われていても、彰子でもその真意には気付かされた。

そのことを藤と菊に言うと、「何を今更」と、逆に驚かれた。

「まさかそなた、今まで、帝はそなたの入内を喜んでおると思っていたのか?」

「そうは思っていないけど……。ほら、ここに来てから、私は女房かあなた達としか話していないでしょう。御上とも、お話してみたいな、って思って……もちろん、中宮様とも」

帝の母である東三上院と左大臣、そして定子の亡き父・道隆は兄弟である。つまり、彰子と帝、定子はいとこであった。

「心細くなったか」

藤があまりに嬉しそうに笑うので、彰子は頬を膨らませた。が、事実なので否定できなかった。

生まれてから1度も会ったことはなくても、帝は彰子の従兄で夫。若干12歳の少女にとって、その存在は頼りにしたいものだ。胸中に抱える想いを吐露したい。

しかし、彰子の願い空しく、藤壺に届くのは「御上は今宵も中宮の寝所に」という話だけだった。

「そなたは帝に望まれてなどおらぬ」

菊の言葉に彰子は身を固くした。覚悟していたとはいえ、実際他者の言葉で聞くと胸に刺さった。

「そもそも、そなたの入内自体が左大臣が強引にねじ込んだものだ。――喜べ。そなたは中宮になることが決まったぞ」

「中宮!?」

彰子はぎょっとした。何故なら、現在いま中宮の地位には定子が就いている。

「だからそなたは疎まれておるのだ」

と、藤と菊は言った。

「帝が心より愛する女は、定子だけだ。その寵愛は、格別。他の女御も更衣も、内侍達さえ目に入っておらぬ。そんな中、そなたを押し付けられどれほど迷惑しておるか――」

彰子は表情を昏くした。

望まれていないことは察していた。しかし、疎まれているとまでは思わなかった。指先がカタカタと震えた。

「虐め過ぎたか?」

「許せ」

大して反省した様子もなく、藤と菊は彰子を手招きした。

「帝に会わせることは、ちと難しい」

「だがその代わり、帝に近き者には会わせてやる」

「御上に近い方?」

彰子の胸がどきりと鳴った。帝に最も近い者――1人しか思い浮かばなかった。

彰子は、御簾を跳ねのけた。

打橋を通り抜け、後涼殿を駆け抜け、清涼殿に突き進んだ先で――梅の花を一輪見つけた。

闇に包まれていて、顔は分からない。しかし、誰なのかは分かった。

「……中宮、様」

「……藤壺女御様ですね」

定子の声はどこまでも固い。定子は自分が嫌いなのだ。彰子は傷を受けたが、それを隠すように頭を垂れる。

今より幼い頃、定子の父が存命だった頃は幾度か顔を合わせ、文のやり取りを交わしたこともある。

しかし、今目の前にいるのは従姉妹の「定子様」ではない。同じ帝に仕える「中宮様」なのだ。

そして、彰子もそれは同じだった。

定子は女房を連れていない彰子を見て眉を潜めた。

「夜中に一人で歩くものではありませんよ」

「供ならいます」

彰子は左右を示した。

「……誰も見えませぬが」

指摘され、慌てて周りを見ると藤と菊はいつの間にか姿を消していた。

「はぐれてしまったのね」

定子は呆れたように微笑を浮かべた。そして「いらっしゃい」と手招きをする。

定子はすぐ傍の渡殿へ彰子を座らせた。「少納言」定子は女房に、藤壺から迎えを呼ぶように命じた。

「しばらく、こちらで一緒に待ちましょう。藤と菊に誘われたならば、仕方ありません」

「中宮様も、藤と菊の二人をご存じなのですか?」

「ええ。私もお会いしたことがありますから」

定子の衣から、梅の香が浮かび上がる。しかし、衣擦れ1つ聞こえなかった。

「……ごめんなさい」

彰子が謝ると、定子は「何がです」と訝しげな顔をした。

「嫌でしょう。私が隣にいるのは」

「そのようなことはありません」

(嘘だ)

その証拠に、定子は一度足りとも彰子を見ようとはしない。被衣のような笑みを纏ったまま、庭を見つめている。

当然だった。何故なら彰子は、定子の地位を脅かそうとしている。定子からしてみれば、疫病神以外の何者でもないだろう。

「……帝は、どのような方ですか?」

「変わらない人です」

彰子の問い掛けに、定子は優しい声を出した。

「お仕えするようになり、もう幾年が過ぎたのやら。ですが、初めてお会いした時から、あの方は何一つ変わりません」

定子は優しく、自愛に満ちた眼差しをしていた。それを見た時、彰子は、定子がなぜこれほどにまで帝からの寵愛を賜っているのかを悟った。月のような佳人だからでも、聡明だからでもない。

彰子にとって帝は御上という人に在らぬ立場だ。定義としては、藤や菊のような存在に近い。しかし、定子は違う。定子は一人の男として帝を愛おしんでいる。

「……羨ましい」

それだけ、人を愛せることが。彰子はまだ帝とはまともに顔すら会わせていない。彰子の知らない帝を定子は知っているのだ。

「私も、そのように帝をお慕いしたいと思っています。……中宮様のように、なれるでしょうか」

こんなことを定子に問うことはお門違いかもしれない。ひょっとしたら不興を買っただろうか。恐る恐る見上げると、定子は目を綻ばせていた。

「名を呼んでもよろしいですか?」

「藤壺、と?」

「いいえ。――彰子様、と」

彰子は顔を上げた。定子は穏やかに笑った。

「よろしければ、今度私の局へいらしてください。同じ御方にお仕えする身だと言うのに、お相手のことを何も存じぬというのは不公平でしょうから」

彰子は、目を輝かせた。それと同時に、胸が温かくなるのを覚えた。

(いつか私も、定子様のように、帝のそのような一面をお伺いできるようになりたい)

この夜、新月で都は夜闇に包まれていた。

彰子も定子も、実のところお互いを認識してこそいたものの、顔は見えていない者同士であった。だからこそ互いに心を通わせることができたのかもしれない。

*

この日を境に、中宮のおわす梅壺へ、藤壺女御が訪れるようになった。

挨拶だけだったのが次第に取り留めない話をするようになった。

最初は彰子を警戒していた女一宮と親王も少しずつだが彰子に懐くようになり、少納言筆頭に梅壺の女房達も中宮と幼い女御の交流を見守るようになっていた。

その関係は、定子が皇后宮、彰子が中宮となってからも変わらず続いた。

――1年後まで。

0

お気に入りに追加

7

あなたにおすすめの小説

永き夜の遠の睡りの皆目醒め

七瀬京

歴史・時代

近藤勇の『首』が消えた……。

新撰組の局長として名を馳せた近藤勇は板橋で罪人として処刑されてから、その首を晒された。

しかし、その首が、ある日忽然と消えたのだった……。

近藤の『首』を巡り、過去と栄光と男たちの愛憎が交錯する。

首はどこにあるのか。

そして激動の時代、男たちはどこへ向かうのか……。

※男性同士の恋愛表現がありますので苦手な方はご注意下さい

【完結】風天の虎 ――車丹波、北の関ヶ原

糸冬

歴史・時代

車丹波守斯忠。「猛虎」の諱で知られる戦国武将である。

慶長五年(一六〇〇年)二月、徳川家康が上杉征伐に向けて策動する中、斯忠は反徳川派の急先鋒として、主君・佐竹義宣から追放の憂き目に遭う。

しかし一念発起した斯忠は、異母弟にして養子の車善七郎と共に数百の手勢を集めて会津に乗り込み、上杉家の筆頭家老・直江兼続が指揮する「組外衆」に加わり働くことになる。

目指すは徳川家康の首級ただ一つ。

しかし、その思いとは裏腹に、最初に与えられた役目は神指城の普請場での土運びであった……。

その名と生き様から、「国民的映画の主人公のモデル」とも噂される男が身を投じた、「もう一つの関ヶ原」の物語。

独裁者・武田信玄

いずもカリーシ

歴史・時代

歴史の本とは別の視点で武田信玄という人間を描きます!

平和な時代に、戦争の素人が娯楽[エンターテイメント]の一貫で歴史の本を書いたことで、歴史はただ暗記するだけの詰まらないものと化してしまいました。

『事実は小説よりも奇なり』

この言葉の通り、事実の方が好奇心をそそるものであるのに……

歴史の本が単純で薄い内容であるせいで、フィクションの方が面白く、深い内容になっていることが残念でなりません。

過去の出来事ではありますが、独裁国家が民主国家を数で上回り、戦争が相次いで起こる『現代』だからこそ、この歴史物語はどこかに通じるものがあるかもしれません。

【第壱章 独裁者への階段】 国を一つにできない弱く愚かな支配者は、必ず滅ぶのが戦国乱世の習い

【第弐章 川中島合戦】 戦争の勝利に必要な条件は第一に補給、第二に地形

【第参章 戦いの黒幕】 人の持つ欲を煽って争いの種を撒き、愚かな者を操って戦争へと発展させる武器商人

【第肆章 織田信長の愛娘】 人間の生きる価値は、誰かの役に立つ生き方のみにこそある

【最終章 西上作戦】 人々を一つにするには、敵が絶対に必要である

この小説は『大罪人の娘』を補完するものでもあります。

(前編が執筆終了していますが、後編の執筆に向けて修正中です)

旧式戦艦はつせ

古井論理

歴史・時代

真珠湾攻撃を行う前に機動艦隊が発見されてしまい、結果的に太平洋戦争を回避した日本であったが軍備は軍縮条約によって制限され、日本国に国名を変更し民主政治を取り入れたあとも締め付けが厳しい日々が続いている世界。東南アジアの元列強植民地が独立した大国・マカスネシア連邦と同盟を結んだ日本だが、果たして復権の日は来るのであろうか。ロマンと知略のIF戦記。

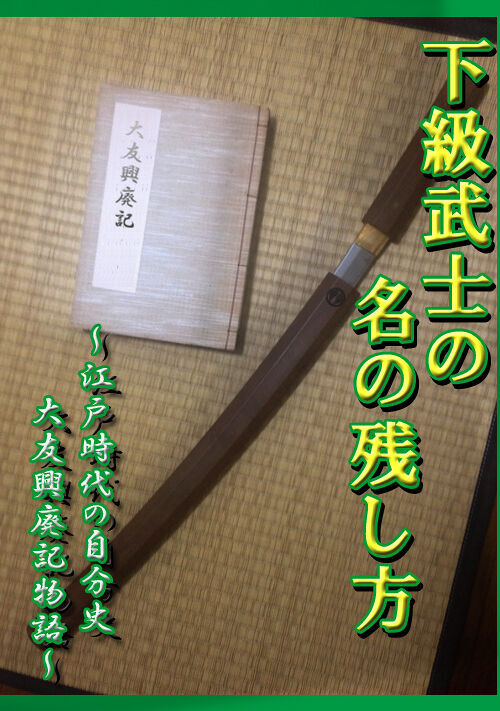

下級武士の名の残し方 ~江戸時代の自分史 大友興廃記物語~

黒井丸

歴史・時代

~本作は『大友興廃記』という実在の軍記をもとに、書かれた内容をパズルのように史実に組みこんで作者の一生を創作した時代小説です~

武士の親族として伊勢 津藩に仕える杉谷宗重は武士の至上目的である『家名を残す』ために悩んでいた。

大名と違い、身分の不安定な下級武士ではいつ家が消えてもおかしくない。

そのため『平家物語』などの軍記を書く事で家の由緒を残そうとするがうまくいかない。

方と呼ばれる王道を書けば民衆は喜ぶが、虚飾で得た名声は却って名を汚す事になるだろう。

しかし、正しい事を書いても見向きもされない。

そこで、彼の旧主で豊後佐伯の領主だった佐伯權之助は一計を思いつく。

加藤虎之助(後の清正、15歳)、姉さん女房をもらいました!

野松 彦秋

歴史・時代

加藤虎之助15歳、山崎シノ17歳

一族の出世頭、又従弟秀吉に翻弄(祝福?)されながら、

二人は夫婦としてやっていけるのか、身分が違う二人が真の夫婦になるまでの物語。

若い虎之助とシノの新婚生活を温かく包む羽柴家の人々。しかし身分違いの二人の祝言が、織田信長の耳に入り、まさかの展開に。少年加藤虎之助が加藤清正になるまでのモノカタリである。

北武の寅 <幕末さいたま志士伝>

海野 次朗

歴史・時代

タイトルは『北武の寅』(ほくぶのとら)と読みます。

幕末の埼玉人にスポットをあてた作品です。主人公は熊谷北郊出身の吉田寅之助という青年です。他に渋沢栄一(尾高兄弟含む)、根岸友山、清水卯三郎、斎藤健次郎などが登場します。さらにベルギー系フランス人のモンブランやフランスお政、五代才助(友厚)、松木弘安(寺島宗則)、伊藤俊輔(博文)なども登場します。

根岸友山が出る関係から新選組や清河八郎の話もあります。また、渋沢栄一やモンブランが出る関係からパリ万博などパリを舞台とした場面が何回かあります。

前作の『伊藤とサトウ』と違って今作は史実重視というよりも、より「小説」に近い形になっているはずです。ただしキャラクターや時代背景はかなり重複しております。『伊藤とサトウ』でやれなかった事件を深掘りしているつもりですので、その点はご了承ください。

(※この作品は「NOVEL DAYS」「小説家になろう」「カクヨム」にも転載してます)

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる