44 / 111

第四章 蒲生定秀編 三好長慶の乱

第44話 管領代

しおりを挟む

主要登場人物別名

河内守… 遊佐長教 畠山家臣 河内の実権を握る実力者

右京大夫… 細川晴元 細川京兆家当主 細川氏綱の叛乱に手を焼く

右馬頭… 細川氏綱 細川高国の遺児 打倒細川晴元を掲げて反乱を起こす。

――――――――

「何!?協力はできないだと!?」

松永久秀の復命に三好長慶は思わず声を荒げた。

堺の物資を抑えて遊佐長教・細川氏綱連合軍を兵站から締め上げる作戦だったが、肝心の堺の会合衆が三好長慶への協力を拒んだ。

すでに堺に幕府があった頃と違い、この頃の堺は自治都市としての風格を備えて来ており、武士の戦に対しては中立の姿勢を鮮明にしていた。

「殿!河内守の軍が高屋城を進発したとの報せがございました!明日には堺へと到着いたしましょう!」

篠原長政からも悲痛な声が響く。

遊佐の謀反を聞いて短兵急に兵を整たために長慶の率いて来た軍勢は五千を少し超えるくらいだった。

一方の遊佐・氏綱連合軍は優に一万を越えるだろう。

今戦端が開かれれば長慶に勝ち目はない。

思わず長慶は爪を噛んだ。

―――読みが甘かったか。まさか堺が中立を宣言するとは……

「殿。納屋衆の宗次が和睦の仲介ならば行ってもいいと申しております」

「何?真か?」

松永久秀の言葉に長慶は鋭く反応した。

今はとにもかくにも遊佐・氏綱連合軍と戦端を開かないようにしなければいけない。

奇襲作戦が失敗した以上、一旦越水城に帰って態勢を立て直す必要があった。

「はい。ただし……」

「銭か?」

「はい」

会合衆の一人である納屋宗次は筋金入りの商人だ。つまり、すべての行動は銭金に置き換えて換算される。

要するに、仲介を依頼するなら仲介料を支払えということだ。

「……やむを得ん。言い値で払う」

「殿、よろしいのですか?そのような事を言えば一体どれだけの銭を吹っかけて来るか」

「かまわん。命あっての物種だ。今はこの危機を乗り越えることを第一に考えなければならん」

長く堺と付き合いを続けて来たせいか、長慶は当時の武士の中では珍しく経済観念が発達していた。

銭の価値を認め、それと引き換えに必要な物を手に入れるのは長慶としては至極当然の思考だった。

今死んでしまえば父の代から続く苦労が全て水の泡になる。それを思えば、銭で命を買えるならばいくら支払おうとも安い買い物と長慶の目には映った。

天文十五年(1546年)八月

電撃的に堺に進軍した三好長慶は、堺の中立宣言によって再び越水城に取って返した。

堺の会合衆は仲介として遊佐長教に五百石の兵糧の援助を申し出る。当然ながら兵糧の代金は三好長慶の支払う銭によって賄われた。

遊佐や氏綱にとっても三好長慶が最終目標ではない。敵はあくまで細川晴元だ。

ここから先の軍事行動を支える兵糧が手に入るならばと会合衆の仲介を受け入れることになった。

※ ※ ※

「殿、御武運をお祈りしております」

「うむ。留守を頼むぞ」

観音寺城の蒲生屋敷では蒲生定秀が出立の準備を整え、辰の見送りを受けていた。

辰の後ろには鶴千代と重千代が並び、その後ろに雪と雪の息子の松千代が並んでいる。

その後ろには乳母に抱かれてすやすやと眠る赤子が二人居る。

昨年には辰と雪がほとんど同時に娘を産んでおり、定秀も一廉の武将らしく子宝に恵まれていた。

妻や子らに笑顔を見せていると、辰の後ろでぶすっとした顔をする鶴千代と目が合った。

「どうした?鶴千代。まだ不満なのか?」

「……いえ」

明らかな不機嫌を隠せずにいる鶴千代の顔に、定秀の笑顔も困り笑顔に変わる。

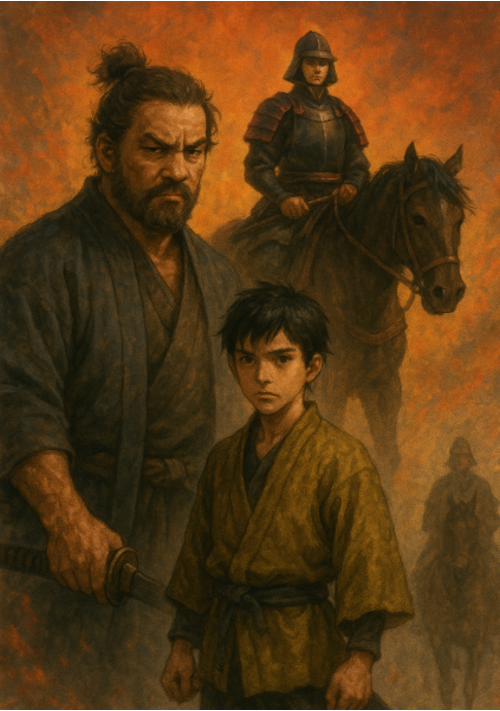

嫡男の鶴千代は既に十三歳になり、当時としてはそろそろ元服を考えなければならない年だった。

昨日も定秀の出陣に付いて行きたいと駄々をこね、それが原因で辰に散々に怒られている。

「鶴千代。御父上様の御出立ですよ。そのような顔をしてはいけません」

厳しい顔で辰が鶴千代に目線を向ける。

いつの頃からか辰は定秀の妻として奥向きを取り仕切る風格を備えてきており、鶴千代に向ける目にも威厳が籠っていた。

尚も不服そうな顔を続ける鶴千代に辰がもう一度怒ろうとした時、定秀が手を上げて制止した。

「鶴千代。そんなに戦に行けないのが不服か?」

「……はい。男子は戦に出るようになって一人前と岡は言っております。私ももう一人前でございます」

「ははは。しかし、此度はそれほど大きな戦にはならんぞ。御屋形様も右京大夫様の尻ぬぐいをしに行くだけだ」

「……」

懇願するように見つめて来る鶴千代に、定秀も眉尻を下げてため息を吐いた。

―――いつの間にか、子は大きくなるものだな

「よし。では父が戦から戻ったらそなたの元服を行おう。それで良いか?」

「まことですか!」

「殿!そのようなことを軽々しく口になされて!」

定秀の言葉に鶴千代と辰の声が同時に響く。

定秀と雪もそのちぐはぐな母子の姿に思わず吹き出してしまった。

「かまわん。確かに俺も御屋形様のお側にお仕えしたのは十四の時だった。

鶴千代ももう一人前として扱ってやらねばなるまい」

定秀が大きな手で鶴千代の頭をなでると、普段は嫌がる鶴千代が満面の笑顔で定秀を見上げる。

「だが、覚えておけよ。大人になるということは良いことばかりではない。

それに戦も華やかなだけのものでは決してない。本来戦とは酷く辛いものだ。今そなたらが華やかな戦を思い浮かべられるのも、すべては御屋形様によって南近江が平和に保たれているからだ」

「はい!」

―――やれやれ。やはり口で言ってもわからんか

何一つ理解していない鶴千代の返事に定秀も内心で苦笑する。だが、それは自分で経験して理解していくものであることも定秀には分かっていた。

ようやく機嫌を直した鶴千代らに見送られ、定秀は定頼の本軍と共に観音寺城を出発し、琵琶湖を渡って坂本に着陣した。

天文十五年(1546年)十月

遊佐長教は三好長慶を撤退させた後、摂津大塚城を囲んだ。

同時に細川氏綱は京へと兵を進め、慌てた足利義晴は京を捨てて坂本へと落ち延びる。将軍を守るべき管領は嵯峨の陣を捨てて丹波に逃亡した。

事ここに至って細川晴元と細川氏綱を仲裁するべく定頼が動き出す。畿内の騒乱に対し、やはり最後に尻拭いをするのは六角定頼だった。

※ ※ ※

「おお!弾正!よくぞ来てくれた」

坂本に着陣した定頼は足利義晴の盛大な歓迎を受けた。

将軍であるとはいえ、率いる兵はわずかである義晴にとって、定頼の来着は文字通り万の軍勢を得たような安心感があった。

「公方様にはお怪我などなく重畳にございました」

定頼が見るところ、義晴は安堵の表情をしてはいるものの顔には隠しようのない疲労があるように感じた。目も焦点が定まらず、心がどこか落ち着かない様子であるように見える。

―――何か心に鬱屈を抱えておられるな

定頼の心配をよそに、義晴は目の色とは裏腹に上機嫌に語り出した。

「弾正。余は決めたぞ」

「何をお決めになったのです?」

「右京大夫を廃する。管領を廃して右馬頭を新たな管領に据える」

「……しかし、管領を廃するなどとそう簡単なことではありますまい」

言葉を選びつつ慎重に答申する。今の義晴は精神の平衡を欠いている。下手に刺激しては何を仕出かすかわからない危うさがあった。

「簡単に言っておるのではない。あ奴は管領という要職にありながら、余の側に侍ることもせぬ。しかも此度は右馬頭の上洛に対して一戦もせずに逃げ出しおった。

これで管領などとは片腹痛いわ」

「……左様ですな」

「余は今度こそ右京大夫に愛想が尽きた。今後は右馬頭を管領として分国を与えることにする」

定頼はあえてこの場での反論は控えた。

―――ひと晩経って頭が冷えればまた考えも変わるだろう

しかし、義晴の考えは定頼の想定の斜め上を行っていた。

※ ※ ※

「弾正!余は決めたぞ!」

「……何をお決めになったのです?」

昨日と同じような会話に既視感を覚えつつ、定頼は再び慎重に義晴の言葉を聞いていた。

今日も義晴の心は平衡を欠いているように見える。無闇な反論は事態を悪化させる恐れがあった。

「余は将軍位を退く。既に菊幢丸に左馬頭の官位を下されることは内定している」

「それは……」

今度こそ定頼は本当に言葉を失った。

まさかここで以前騒いだ譲位騒動が起きるとは思わなかった。現在は坂本に在陣しながら将軍山城の修築に掛かっている。

将軍山城は以前に六角軍も上洛軍を置いた城で、京洛を一望しながら形勢を俯瞰できる要地にあった。

つまり、義晴は京で戦をするつもりなのだ。

「将軍位を退かれて、どうなされます?」

「菊幢丸に継がせる。元より余は一刻も早く菊幢丸を将軍位に就けたかったのだ」

ここでは予想通りの答えに定頼もその影響と問題点を考える。

菊幢丸はまだ十一歳であるとは言え、当時としては元服した例が無いわけでもない。それに、今この時に将軍位を継ぐのは決して悪い判断ではない。仮にここで定頼の調停が不調に終わったとしても、宣下したばかりの将軍をいきなり朝廷が廃するわけにもいかないはずだ。

つまり、堺公方と呼ばれた義維方に将軍位を渡す事態だけは避けられる。

だが、問題が一つあった。

「加冠の儀はいかがなされます?将軍の加冠は管領が務めるのが習わしです。しかし、今は右京大夫殿は丹波に逃れております。

例え宣下を受けても加冠の儀がなければ画竜点睛を欠きましょう」

「加冠ならば弾正に任せる」

「いや、しかし……」

「そなたを管領代に任ずる。管領代ならば加冠の儀を行うのに不都合はあるまい?」

「お待ちくだされ。前例のない話でございます。今この場で軽々に決めてしまうわけには……」

「此度がその前例となれば良いではないか。何ゆえにそこまで嫌がる?」

「嫌がっているわけではありません。ですが、そのような重大ごとを今この場で決めるというのはいかにも……」

「ええい、余が良いと言っているのだ。弾正はそれほどまでに余の意向をないがしろにしたいのか?」

―――やれやれ、是が非でもという感じだな

ここまでとなると、定頼も驚くよりもむしろ呆れた。

話しているうちに義晴の目は険悪さを増し、一切の妥協を許さないという風に変わってきている。

何が何でも譲位するという義晴の並々ならぬ決意が伝わって来る。まさになりふり構わずと言えた。

「承知いたしました。公方様がそこまで仰るのであれば」

「おお!わかってくれたか!」

―――まあ、良いか。

諸々考えても、確かに今この場で譲位をするならそれが最も現実的だ。

前例が無いとは言え、当の将軍が良いと言っているのだから問題もないだろう。

半ば強引に押し切られる形で定頼は加冠役を承知した。

天文十五年(1546年)十二月

足利義晴の嫡男菊幢丸は、加冠役に管領代六角定頼を迎えて将軍宣下を受けた。前日には前将軍である足利義晴が右近衛大将に就任する。

御門警護役は目賀田貞遠が務め、辻固に楢崎・三上・三雲・蒲生が就いた。まさに六角家中による儀式進行だった。

新将軍となった菊幢丸は朝廷から『藤』の字を与えられ、足利義藤を名乗ることとなる。

後に義輝と改名する第十三代足利将軍・足利義藤が六角定頼の加冠によって誕生した。

河内守… 遊佐長教 畠山家臣 河内の実権を握る実力者

右京大夫… 細川晴元 細川京兆家当主 細川氏綱の叛乱に手を焼く

右馬頭… 細川氏綱 細川高国の遺児 打倒細川晴元を掲げて反乱を起こす。

――――――――

「何!?協力はできないだと!?」

松永久秀の復命に三好長慶は思わず声を荒げた。

堺の物資を抑えて遊佐長教・細川氏綱連合軍を兵站から締め上げる作戦だったが、肝心の堺の会合衆が三好長慶への協力を拒んだ。

すでに堺に幕府があった頃と違い、この頃の堺は自治都市としての風格を備えて来ており、武士の戦に対しては中立の姿勢を鮮明にしていた。

「殿!河内守の軍が高屋城を進発したとの報せがございました!明日には堺へと到着いたしましょう!」

篠原長政からも悲痛な声が響く。

遊佐の謀反を聞いて短兵急に兵を整たために長慶の率いて来た軍勢は五千を少し超えるくらいだった。

一方の遊佐・氏綱連合軍は優に一万を越えるだろう。

今戦端が開かれれば長慶に勝ち目はない。

思わず長慶は爪を噛んだ。

―――読みが甘かったか。まさか堺が中立を宣言するとは……

「殿。納屋衆の宗次が和睦の仲介ならば行ってもいいと申しております」

「何?真か?」

松永久秀の言葉に長慶は鋭く反応した。

今はとにもかくにも遊佐・氏綱連合軍と戦端を開かないようにしなければいけない。

奇襲作戦が失敗した以上、一旦越水城に帰って態勢を立て直す必要があった。

「はい。ただし……」

「銭か?」

「はい」

会合衆の一人である納屋宗次は筋金入りの商人だ。つまり、すべての行動は銭金に置き換えて換算される。

要するに、仲介を依頼するなら仲介料を支払えということだ。

「……やむを得ん。言い値で払う」

「殿、よろしいのですか?そのような事を言えば一体どれだけの銭を吹っかけて来るか」

「かまわん。命あっての物種だ。今はこの危機を乗り越えることを第一に考えなければならん」

長く堺と付き合いを続けて来たせいか、長慶は当時の武士の中では珍しく経済観念が発達していた。

銭の価値を認め、それと引き換えに必要な物を手に入れるのは長慶としては至極当然の思考だった。

今死んでしまえば父の代から続く苦労が全て水の泡になる。それを思えば、銭で命を買えるならばいくら支払おうとも安い買い物と長慶の目には映った。

天文十五年(1546年)八月

電撃的に堺に進軍した三好長慶は、堺の中立宣言によって再び越水城に取って返した。

堺の会合衆は仲介として遊佐長教に五百石の兵糧の援助を申し出る。当然ながら兵糧の代金は三好長慶の支払う銭によって賄われた。

遊佐や氏綱にとっても三好長慶が最終目標ではない。敵はあくまで細川晴元だ。

ここから先の軍事行動を支える兵糧が手に入るならばと会合衆の仲介を受け入れることになった。

※ ※ ※

「殿、御武運をお祈りしております」

「うむ。留守を頼むぞ」

観音寺城の蒲生屋敷では蒲生定秀が出立の準備を整え、辰の見送りを受けていた。

辰の後ろには鶴千代と重千代が並び、その後ろに雪と雪の息子の松千代が並んでいる。

その後ろには乳母に抱かれてすやすやと眠る赤子が二人居る。

昨年には辰と雪がほとんど同時に娘を産んでおり、定秀も一廉の武将らしく子宝に恵まれていた。

妻や子らに笑顔を見せていると、辰の後ろでぶすっとした顔をする鶴千代と目が合った。

「どうした?鶴千代。まだ不満なのか?」

「……いえ」

明らかな不機嫌を隠せずにいる鶴千代の顔に、定秀の笑顔も困り笑顔に変わる。

嫡男の鶴千代は既に十三歳になり、当時としてはそろそろ元服を考えなければならない年だった。

昨日も定秀の出陣に付いて行きたいと駄々をこね、それが原因で辰に散々に怒られている。

「鶴千代。御父上様の御出立ですよ。そのような顔をしてはいけません」

厳しい顔で辰が鶴千代に目線を向ける。

いつの頃からか辰は定秀の妻として奥向きを取り仕切る風格を備えてきており、鶴千代に向ける目にも威厳が籠っていた。

尚も不服そうな顔を続ける鶴千代に辰がもう一度怒ろうとした時、定秀が手を上げて制止した。

「鶴千代。そんなに戦に行けないのが不服か?」

「……はい。男子は戦に出るようになって一人前と岡は言っております。私ももう一人前でございます」

「ははは。しかし、此度はそれほど大きな戦にはならんぞ。御屋形様も右京大夫様の尻ぬぐいをしに行くだけだ」

「……」

懇願するように見つめて来る鶴千代に、定秀も眉尻を下げてため息を吐いた。

―――いつの間にか、子は大きくなるものだな

「よし。では父が戦から戻ったらそなたの元服を行おう。それで良いか?」

「まことですか!」

「殿!そのようなことを軽々しく口になされて!」

定秀の言葉に鶴千代と辰の声が同時に響く。

定秀と雪もそのちぐはぐな母子の姿に思わず吹き出してしまった。

「かまわん。確かに俺も御屋形様のお側にお仕えしたのは十四の時だった。

鶴千代ももう一人前として扱ってやらねばなるまい」

定秀が大きな手で鶴千代の頭をなでると、普段は嫌がる鶴千代が満面の笑顔で定秀を見上げる。

「だが、覚えておけよ。大人になるということは良いことばかりではない。

それに戦も華やかなだけのものでは決してない。本来戦とは酷く辛いものだ。今そなたらが華やかな戦を思い浮かべられるのも、すべては御屋形様によって南近江が平和に保たれているからだ」

「はい!」

―――やれやれ。やはり口で言ってもわからんか

何一つ理解していない鶴千代の返事に定秀も内心で苦笑する。だが、それは自分で経験して理解していくものであることも定秀には分かっていた。

ようやく機嫌を直した鶴千代らに見送られ、定秀は定頼の本軍と共に観音寺城を出発し、琵琶湖を渡って坂本に着陣した。

天文十五年(1546年)十月

遊佐長教は三好長慶を撤退させた後、摂津大塚城を囲んだ。

同時に細川氏綱は京へと兵を進め、慌てた足利義晴は京を捨てて坂本へと落ち延びる。将軍を守るべき管領は嵯峨の陣を捨てて丹波に逃亡した。

事ここに至って細川晴元と細川氏綱を仲裁するべく定頼が動き出す。畿内の騒乱に対し、やはり最後に尻拭いをするのは六角定頼だった。

※ ※ ※

「おお!弾正!よくぞ来てくれた」

坂本に着陣した定頼は足利義晴の盛大な歓迎を受けた。

将軍であるとはいえ、率いる兵はわずかである義晴にとって、定頼の来着は文字通り万の軍勢を得たような安心感があった。

「公方様にはお怪我などなく重畳にございました」

定頼が見るところ、義晴は安堵の表情をしてはいるものの顔には隠しようのない疲労があるように感じた。目も焦点が定まらず、心がどこか落ち着かない様子であるように見える。

―――何か心に鬱屈を抱えておられるな

定頼の心配をよそに、義晴は目の色とは裏腹に上機嫌に語り出した。

「弾正。余は決めたぞ」

「何をお決めになったのです?」

「右京大夫を廃する。管領を廃して右馬頭を新たな管領に据える」

「……しかし、管領を廃するなどとそう簡単なことではありますまい」

言葉を選びつつ慎重に答申する。今の義晴は精神の平衡を欠いている。下手に刺激しては何を仕出かすかわからない危うさがあった。

「簡単に言っておるのではない。あ奴は管領という要職にありながら、余の側に侍ることもせぬ。しかも此度は右馬頭の上洛に対して一戦もせずに逃げ出しおった。

これで管領などとは片腹痛いわ」

「……左様ですな」

「余は今度こそ右京大夫に愛想が尽きた。今後は右馬頭を管領として分国を与えることにする」

定頼はあえてこの場での反論は控えた。

―――ひと晩経って頭が冷えればまた考えも変わるだろう

しかし、義晴の考えは定頼の想定の斜め上を行っていた。

※ ※ ※

「弾正!余は決めたぞ!」

「……何をお決めになったのです?」

昨日と同じような会話に既視感を覚えつつ、定頼は再び慎重に義晴の言葉を聞いていた。

今日も義晴の心は平衡を欠いているように見える。無闇な反論は事態を悪化させる恐れがあった。

「余は将軍位を退く。既に菊幢丸に左馬頭の官位を下されることは内定している」

「それは……」

今度こそ定頼は本当に言葉を失った。

まさかここで以前騒いだ譲位騒動が起きるとは思わなかった。現在は坂本に在陣しながら将軍山城の修築に掛かっている。

将軍山城は以前に六角軍も上洛軍を置いた城で、京洛を一望しながら形勢を俯瞰できる要地にあった。

つまり、義晴は京で戦をするつもりなのだ。

「将軍位を退かれて、どうなされます?」

「菊幢丸に継がせる。元より余は一刻も早く菊幢丸を将軍位に就けたかったのだ」

ここでは予想通りの答えに定頼もその影響と問題点を考える。

菊幢丸はまだ十一歳であるとは言え、当時としては元服した例が無いわけでもない。それに、今この時に将軍位を継ぐのは決して悪い判断ではない。仮にここで定頼の調停が不調に終わったとしても、宣下したばかりの将軍をいきなり朝廷が廃するわけにもいかないはずだ。

つまり、堺公方と呼ばれた義維方に将軍位を渡す事態だけは避けられる。

だが、問題が一つあった。

「加冠の儀はいかがなされます?将軍の加冠は管領が務めるのが習わしです。しかし、今は右京大夫殿は丹波に逃れております。

例え宣下を受けても加冠の儀がなければ画竜点睛を欠きましょう」

「加冠ならば弾正に任せる」

「いや、しかし……」

「そなたを管領代に任ずる。管領代ならば加冠の儀を行うのに不都合はあるまい?」

「お待ちくだされ。前例のない話でございます。今この場で軽々に決めてしまうわけには……」

「此度がその前例となれば良いではないか。何ゆえにそこまで嫌がる?」

「嫌がっているわけではありません。ですが、そのような重大ごとを今この場で決めるというのはいかにも……」

「ええい、余が良いと言っているのだ。弾正はそれほどまでに余の意向をないがしろにしたいのか?」

―――やれやれ、是が非でもという感じだな

ここまでとなると、定頼も驚くよりもむしろ呆れた。

話しているうちに義晴の目は険悪さを増し、一切の妥協を許さないという風に変わってきている。

何が何でも譲位するという義晴の並々ならぬ決意が伝わって来る。まさになりふり構わずと言えた。

「承知いたしました。公方様がそこまで仰るのであれば」

「おお!わかってくれたか!」

―――まあ、良いか。

諸々考えても、確かに今この場で譲位をするならそれが最も現実的だ。

前例が無いとは言え、当の将軍が良いと言っているのだから問題もないだろう。

半ば強引に押し切られる形で定頼は加冠役を承知した。

天文十五年(1546年)十二月

足利義晴の嫡男菊幢丸は、加冠役に管領代六角定頼を迎えて将軍宣下を受けた。前日には前将軍である足利義晴が右近衛大将に就任する。

御門警護役は目賀田貞遠が務め、辻固に楢崎・三上・三雲・蒲生が就いた。まさに六角家中による儀式進行だった。

新将軍となった菊幢丸は朝廷から『藤』の字を与えられ、足利義藤を名乗ることとなる。

後に義輝と改名する第十三代足利将軍・足利義藤が六角定頼の加冠によって誕生した。

0

あなたにおすすめの小説

滝川家の人びと

卯花月影

歴史・時代

勝利のために走るのではない。

生きるために走る者は、

傷を負いながらも、歩みを止めない。

戦国という時代の只中で、

彼らは何を失い、

走り続けたのか。

滝川一益と、その郎党。

これは、勝者の物語ではない。

生き延びた者たちの記録である。

17歳男子高生と32歳主婦の境界線

MisakiNonagase

恋愛

32歳主婦のカレンはインスタグラムで20歳大学生の晴人と知り合う。親密な関係となった3度目のデートのときに、晴人が実は17歳の高校2年生だと知る。

カレンと晴人はその後、どうなる?

甲斐ノ副将、八幡原ニテ散……ラズ

朽縄咲良

歴史・時代

【第8回歴史時代小説大賞奨励賞受賞作品】

戦国の雄武田信玄の次弟にして、“稀代の副将”として、同時代の戦国武将たちはもちろん、後代の歴史家の間でも評価の高い武将、武田典厩信繁。

永禄四年、武田信玄と強敵上杉輝虎とが雌雄を決する“第四次川中島合戦”に於いて討ち死にするはずだった彼は、家臣の必死の奮闘により、その命を拾う。

信繁の生存によって、甲斐武田家と日本が辿るべき歴史の流れは徐々にずれてゆく――。

この作品は、武田信繁というひとりの武将の生存によって、史実とは異なっていく戦国時代を書いた、大河if戦記である。

*ノベルアッププラス・小説家になろうにも、同内容の作品を掲載しております(一部差異あり)。

四代目 豊臣秀勝

克全

歴史・時代

アルファポリス第5回歴史時代小説大賞参加作です。

読者賞を狙っていますので、アルファポリスで投票とお気に入り登録してくださると助かります。

史実で三木城合戦前後で夭折した木下与一郎が生き延びた。

秀吉の最年長の甥であり、秀長の嫡男・与一郎が生き延びた豊臣家が辿る歴史はどう言うモノになるのか。

小牧長久手で秀吉は勝てるのか?

朝日姫は徳川家康の嫁ぐのか?

朝鮮征伐は行われるのか?

秀頼は生まれるのか。

秀次が後継者に指名され切腹させられるのか?

織田信長 -尾州払暁-

藪から犬

歴史・時代

織田信長は、戦国の世における天下統一の先駆者として一般に強くイメージされますが、当然ながら、生まれついてそうであるわけはありません。

守護代・織田大和守家の家来(傍流)である弾正忠家の家督を継承してから、およそ14年間を尾張(現・愛知県西部)の平定に費やしています。そして、そのほとんどが一族間での骨肉の争いであり、一歩踏み外せば死に直結するような、四面楚歌の道のりでした。

織田信長という人間を考えるとき、この彼の青春時代というのは非常に色濃く映ります。

そこで、本作では、天文16年(1547年)~永禄3年(1560年)までの13年間の織田信長の足跡を小説としてじっくりとなぞってみようと思いたった次第です。

毎週の月曜日00:00に次話公開を目指しています。

スローペースの拙稿ではありますが、お付き合いいただければ嬉しいです。

(2022.04.04)

※信長公記を下地としていますが諸出来事の年次比定を含め随所に著者の創作および定説ではない解釈等がありますのでご承知置きください。

※アルファポリスの仕様上、「HOTランキング用ジャンル選択」欄を「男性向け」に設定していますが、区別する意図はとくにありません。

十二輝の忍神 ーシノビガミ― 第一部

陵月夜白(りょうづきやしろ)

歴史・時代

天明三年――浅間山が火を噴いた。

神の怒りに触れたかのように、黒い灰は空を塞ぎ、郷も田畑も人の営みも、容赦なく呑み込んでいく。噴火と飢饉が藩を蝕み、救いを求める声の裏で、名もなき影が蠢いた。灰の夜を踏むのは、血も温もりも失った“黒屍人”。誰が、何のために――。

その災厄に呼応するように、忍びの郷に封じられていた「十二輝の干支の珠」が、ひとつ、またひとつと眠りから解かれる。

珠は器を選び、器は力に喰われ、力は人を裏返す。

伊賀と甲賀の長い因縁、奪われる珠、引き裂かれる同胞。

そして、灰の国で拾い集められていく十二の輝きが揃う時、世界の秩序そのものが――動き出す。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる