お気に入りに追加

26

あなたにおすすめの小説

肱川あらし

たい陸

歴史・時代

文久二年(1862)三月二十七日早朝、大洲藩士である井上将策は、藩命により、五十崎村へ、幼馴染である和紙職人の徳太郎を訪ねていた。そこで、たまたま出会ったのが土佐藩を脱藩した坂本龍馬であった。

飯代の代わりに、五十崎が誇る大凧作りを手伝う将策と龍馬。その大凧には、独特な凧文字で「龍」と描かれていた。そして、龍馬は、黒船に勝てる方法を探しに行くと言って、去っていく。その頭上を作成した龍文字の大凧が、風に吹かれて、どこまでも飛んで行くのだった。

旧式戦艦はつせ

古井論理

歴史・時代

真珠湾攻撃を行う前に機動艦隊が発見されてしまい、結果的に太平洋戦争を回避した日本であったが軍備は軍縮条約によって制限され、日本国に国名を変更し民主政治を取り入れたあとも締め付けが厳しい日々が続いている世界。東南アジアの元列強植民地が独立した大国・マカスネシア連邦と同盟を結んだ日本だが、果たして復権の日は来るのであろうか。ロマンと知略のIF戦記。

毛利隆元 ~総領の甚六~

秋山風介

歴史・時代

えー、名将・毛利元就の目下の悩みは、イマイチしまりのない長男・隆元クンでございました──。

父や弟へのコンプレックスにまみれた男が、いかにして自分の才覚を知り、毛利家の命運をかけた『厳島の戦い』を主導するに至ったのかを描く意欲作。

史実を捨てたり拾ったりしながら、なるべくポップに書いておりますので、歴史苦手だなーって方も読んでいただけると嬉しいです。

枢軸国

よもぎもちぱん

歴史・時代

時は1919年

第一次世界大戦の敗戦によりドイツ帝国は滅亡した。皇帝陛下 ヴィルヘルム二世の退位により、ドイツは共和制へと移行する。ヴェルサイユ条約により1320億金マルク 日本円で200兆円もの賠償金を課される。これに激怒したのは偉大なる我らが総統閣下"アドルフ ヒトラー"である。結果的に敗戦こそしたものの彼の及ぼした影響は非常に大きかった。

主人公はソフィア シュナイダー

彼女もまた、ドイツに転生してきた人物である。前世である2010年頃の記憶を全て保持しており、映像を写真として記憶することが出来る。

生き残る為に、彼女は持てる知識を総動員して戦う

偉大なる第三帝国に栄光あれ!

Sieg Heil(勝利万歳!)

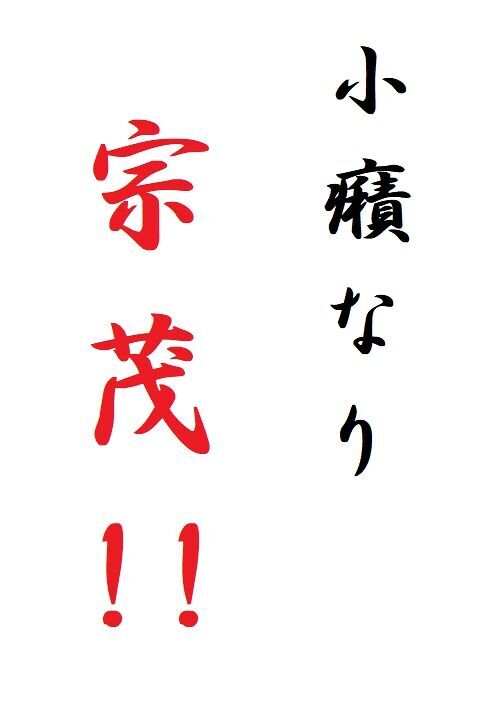

小癪なり 宗茂~嗚呼、壮烈高鳥居城 落城秘話~

筑前助広

歴史・時代

島津武士団の撤退。

その瞬間、三百余名の運命が定まった。

七月二七日。筑前の名将・高橋紹運とその郎党七六三名は、宝満城に籠もる事も適わず、岩屋の苔となった。

世間に出回る歴史書では、この壮烈な玉砕戦の後に太閤秀吉による九州平定が成されると記述があるが、その陰には、もう一つの壮烈な玉砕戦があった。

※この当時、立花宗茂は「統虎」と名乗っていましたが、わかりやすいよう「宗茂」にて統一しております。

教皇の獲物(ジビエ) 〜コンスタンティノポリスに角笛が響く時〜

H・カザーン

歴史・時代

西暦一四五一年。

ローマ教皇の甥レオナルド・ディ・サヴォイアは、十九歳の若さでヴァティカンの枢機卿に叙階(任命)された。

西ローマ帝国を始め広大な西欧の上に立つローマ教皇。一方、その当時の東ローマ帝国は、かつての栄華も去り首都コンスタンティノポリスのみを城壁で囲まれた地域に縮小され、若きオスマンの新皇帝メフメト二世から圧迫を受け続けている都市国家だった。

そんなある日、メフメトと同い年のレオナルドは、ヴァティカンから東ローマとオスマン両帝国の和平大使としての任務を受ける。行方不明だった王女クラウディアに幼い頃から心を寄せていたレオナルドだが、彼女が見つかったかもしれない可能性を西欧に残したまま、遥か東の都コンスタンティノポリスに旅立つ。

教皇はレオナルドを守るため、オスマンとの戦争勃発前には必ず帰還せよと固く申付ける。

交渉後に帰国しようと教皇勅使の船が出港した瞬間、オスマンの攻撃を受け逃れてきたヴェネツィア商船を救い、レオナルドらは東ローマ帝国に引き返すことになった。そのままコンスタンティノポリスにとどまった彼らは、四月、ついにメフメトに城壁の周囲を包囲され、籠城戦に巻き込まれてしまうのだった。

史実に基づいた創作ヨーロッパ史!

わりと大手による新人賞の三次通過作品を改稿したものです。四次の壁はテオドシウス城壁より高いので、なかなか……。

表紙のイラストは都合により主人公じゃなくてユージェニオになってしまいました(スマソ)レオナルドは、もう少し孤独でストイックなイメージのつもり……だったり(*´-`)

獅子の末裔

卯花月影

歴史・時代

未だ戦乱続く近江の国に生まれた蒲生氏郷。主家・六角氏を揺るがした六角家騒動がようやく落ち着いてきたころ、目の前に現れたのは天下を狙う織田信長だった。

和歌をこよなく愛する温厚で無力な少年は、信長にその非凡な才を見いだされ、戦国武将として成長し、開花していく。

前作「滝川家の人びと」の続編です。途中、エピソードの被りがありますが、蒲生氏郷視点で描かれます。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる