4 / 10

三 文具探偵と消えた消しゴムの真実

しおりを挟む

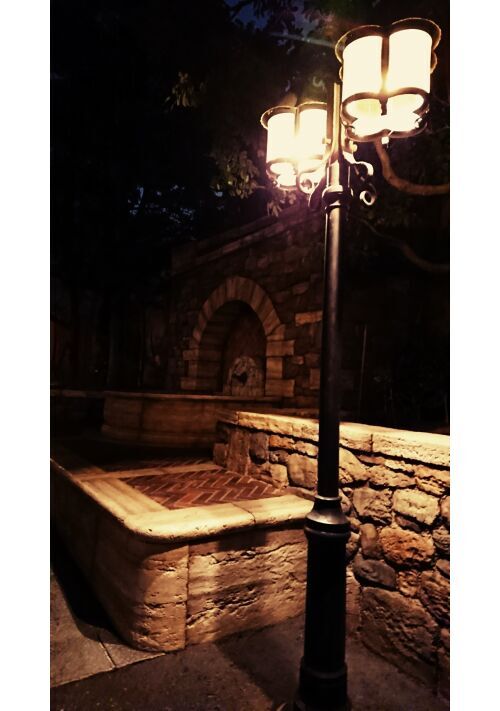

旧校舎に着き、自転車を壁沿いに停めて鍵をかけた。旧校舎の周りには立ち入り禁止のロープが張られていて、街灯の下でまるで何かの事件現場の様にも見えて足が竦んだ。それでも怯むわけにはいかない。ロープを足で越えて敷地内を進む。どこにいるのだろう。足元を照らす街灯さえ点いていない中をスマホの明かりを灯して歩く。不意に後ろに誰かの気配を感じた。はっとして振り返ろうとした時、後頭部を鈍器のような固いもので殴られて視界が暗転した。

気がつくと暗い部屋のようなところに横たわっていた。起き上がろうとすると口に粘着テープが貼られているのに気がつく。おまけに手足はロープできつく縛られていて身動きが取れない。見上げた長方形の吹き出し窓が一つだけ上についていて、そこから静かに瞬く星空が見えた。窓を見上げていたら誰かに肩に寄りかかられて振り向いた。そこには同じように手足を拘束された美優ちゃんがいた。彼女は私服を着ていたがその後ろで力なく制服姿で横たわっている少女もいる。見覚えのある美少女、あれは早苗ちゃんだ。彼女もまた私と同じように口に粘着テープをされ手足を拘束されていた。二人とも命は無事だった。良かった。少女達は私を見て涙目になっている。二人とも目は落ちくぼみ、憔悴しきっていた。いったい誰がこんな酷い事を。その時、早苗ちゃんが後ろを向いて後ろ手に握っていたものをポロっと私の前に落とした。それは三分の一程使われた使用済みの消しゴムだった。消しゴムの側面に“SANAE”と黒いペンで書かれているのが見えた。もしかして、これがあの日無くなった早苗ちゃんの消しゴムなのだろうか。いったいどこで彼女はこれを見つけたのだろう。彼女は涙目になって何かを訴えてくる。しかし口に貼られた粘着テープのせいで話す事ができない。私も聞きたい事が山ほどあるのに目で問う事しかできずにもどかしい。

何もできぬままに時間だけが過ぎていった。吹き出し窓の向こうに輝く月だけが憔悴しきった二人の少女と私を見つめている。

その時だった。コツコツと誰かがこちらに近寄って来る足音が聞こえて来た。耳を澄まして息を殺しているとドアノブが静かに回った。咄嗟に消しゴムを拾い右手に隠す。そしてさっきのように倒れているふりをした。パチン。そんな音と共にいきなり電気が点き、誰かが部屋に入って来た。閉じていた目をそっと薄目にして開くと、黒く尖った革靴を履いた男の足がこちらに近寄って来るのが見えた。心臓がバクバクと煩い。男は倒れている私の前まで来ると何も言わずに佇んでいるようだった。もう目を閉じてしまっているから顔を見る事は出来ない。すぐそばに犯人がいるのに。しばらくして靴音が遠ざかりそっと目を開けた。男は早苗ちゃんの前に屈んで怯えた彼女の髪を撫でていた。頭から黒いパーカーを被り黒いマスクをして同色のサングラスをしているのでその人相はわからない。でも、その黒いパーカーに見覚えがあった。あれは新宿駅でぶつかって来た人物の服によく似ている。やっぱりこの人物が脅迫状を私の鞄に入れ、二人をここに拉致した人物なのだ。男は早苗ちゃんの髪を撫でていたかと思うと、履いているグレーのズボンから折りたたみ式の小型ナイフを取り出し刃先を出した。そしてきらりと光る刃先を早苗ちゃんの艶やかな髪の一束に充て、ザクッと切り落とした。早苗ちゃんは恐怖に顔を歪めて男から逃げようと身をよじる。男はククッと低く笑い、切り落としたばかりの髪束を透明なビニールの袋に入れてまた同じように笑った。その時、わかった。この男は早苗ちゃんを恨んでいる訳じゃない。寧ろその逆なんだ。男は怯えている早苗ちゃんの方ににじり寄って行って、ベリッと粘着テープを剥がした。途端に言葉を発せられるようになった早苗ちゃんが叫ぼうとした時、男は一瞬早く尖った小型ナイフを彼女の喉元に突きつける。

「俺の許可なく声を出したら殺す」

低い男の声だった。それをすぐそばで見ている美優ちゃんの目から涙が流れた。男はおかしそうに笑うと恐怖に顔を歪ませる早苗ちゃんに言った。

「お前が悪い。俺の気持ちに応えないお前が悪い。友達を巻き込んだのも探偵ごっこをして楽しむ馬鹿な女を巻き込んだのも全部お前が悪い」

早口で呟かれたそれは常軌を逸しているような口調に変わっていて、発せられたそばから戦慄を伴うものだった。

「謝れ。そして俺の耳元で永遠に俺だけを愛すると誓え」

狂信的な愛。一方通行の想い。それがあの男を拉致に走らせた理由だったのだ。男は早苗ちゃんの首元の刃の角度を変えて、彼女は恐怖に目を瞑った。なんて卑劣なやり方なの。許せない。

「まぁ、いい。また来るから心を決めておけ」

男は早苗ちゃんの口に粘着テープを貼って部屋の電気を消し去って行った。

さっきまで明かりが点いていた部屋はまるで会社の備品庫のようだった。壁際に背の高いスチールの棚が見えた。私はその記憶を辿り、暗闇の中で棚の在った方向へと身体を転がせていった。やがて壁にぶつかる。ここが壁だとすると確か棚は左側にあった。棚の方に手を伸ばそうとした時、空気の流れを感じた。風だ。風が外から吹き込んでいる。今、手首があたるところの壁のどこかに穴が開いている。そっと手首をかざしてみると床と壁ギリギリのところから生暖かい風が吹き込んで来る場所があった。指先を入れてみる。爪先が少しだけ入るくらいの隙間だ。押し広げる事は出来ない小さな隙間が一センチぐらい開いている。一センチ。人の身体なんてもちろん通り抜けられないけれど、あれなら。私は壁に背中を向けて座り右手に握っていた消しゴムを出せる限りの力を込めてコンクリートでできた床に何度も何度も擦りつけた。時々振り返ると、ゴムの消しカスが積もっている。もっと擦れば消しカスがたくさん出るはずだ。なるべく大きく手を動かして擦り、やがてたくさんの消しカスができたのを振り返って確認し、次に腹ばいになってその消しカスを外へ息で吹き飛ばそうと向かい合って、ハッとした。口に粘着テープが貼られているではないか。これでは無理だ。こうなったら手で外に掻き出すしかない。後ろを向いて手にざらついた消しカスを集め、外気を感じられる隙間から外へと思いっきり払った。通りかかった誰かがこんなところに消しゴムのカスがある事を不自然に思ってここに助けに来て欲しいと念じながら。

次に目を覚ました時、吹き出し窓の向こうにオレンジ色に輝く朝陽が見えた。夜が明けてしまった。見渡すと昨日と同じ場所に倒れて眠っている美優ちゃんと早苗ちゃんがいた。二人とも顔が青ざめて具合が悪そうだ。食べ物は与えられていたのだろうか。昨日よりも衰弱してみえた。今日は月曜日、本当だったなら今頃、紙山文具の三階で紙山さんと向かい合ってピンク色の四角いカバーのついた椅子に座って朝御飯を食べていたかもしれない。ぼんやりとそう考えた時、昨日と同じようにコツコツと足音が聞こえて来た。あの男がまたやって来たのか。緊張して身構えていたら足音が止まった。

続けてドアの向こうで誰かの怒号と揉みあうような音が聞こえて扉が勢い良く開いた。薄暗がりの部屋に電気が点き、見覚えのある刑事が一人飛び込んで来た。年配の刑事、ノリさんだった。ノリさんは床に倒れている私に気がつくと駆け寄って来て口に貼られていた粘着テープを思いっきり剥がした。

「痛っ!」

「おう、すまんね、奥さん。三人とも無事なようで良かった」

ノリさんは険しい顔つきを安堵したように緩めると手足のロープをほどいてくれた。

「危ない!」

その時、もう一人の若い刑事が叫ぶ。どうやら抑えつけていた黒いパーカーの男がその刑事の脇腹を殴って逃げたらしい。男は真っすぐにこちらに向かって来て小型ナイフをかざした。しかし一瞬早くノリさんに叩き落とされてしまい、すぐ傍にあったスチール棚に飛び乗ると段を利用してよじ登った。そして吹き出し窓の枠に飛び移ると開いている長方形の窓から外へと身を乗り出して飛び降りた。

「逃がすな!追え!!」

ノリさんが若い刑事に叫ぶ。手足が自由になっていた私は急いで美優ちゃんと早苗ちゃんの手足のロープを解くと、ここにいてねと声をかけてノリさんの出て行った入口の方へと急ぐ。建物の表に出た。その目に飛び込んできたのは小型ナイフを振り回した黒いパーカーの男と素手で格闘している紙山さんの姿だった。

「紙山さん!」

私の叫びにこちらを見た紙山さん。その顔めがけて男の振りかざしたナイフの刃先が向かっていく。

「危ないっ!」

私の悲鳴と共にドサッと地面に倒れたのはパーカーの男の方だった。紙山さんは一瞬早く屈み、男の膝を取ったのだ。バランスを崩した男が倒れている。そこに駆けつけたノリさんが飛びつき、男が握っていたナイフをむしり取ると遠くに投げた。相方の刑事が駆け寄って男の手首に手錠をはめ、その男がかけていた黒のサングラスとマスクを取り払った。見覚えのあるその顔に私はとても驚いた。

パーカーの男は明解学園の正門にいた守衛さんだった。咳き込んでいたら早苗ちゃんが駆け寄って来てくれてのど飴をもらったと嬉しそうに話していた、あの白髪混じりの中年のブルドックの様な厳めしい顔つきの人。うなだれている男の元に私は歩いて行った。どうしても聞きたい事があった。

「何でこんな事を。本当に優しい子だって褒めていたじゃないですか」

男は黙って俯いている。

「こんな事をしても彼女の気持ちは離れていく一方ですよ。どうして優しさを優しさで返してあげられなかったんですか?」

のど飴をあげた早苗ちゃんの純粋な優しさをこの人は無にしたんだ。髪を切られて泣いていた早苗ちゃんが可哀そうで強い口調で責めたら男はぐっと唇を噛み締めて涙をぽろりと一粒、地面に落とした。その地面にはさっき私が備品庫の床の隙間から手で外へと払い出した消しゴムのカスがまばらに落ちている。

「……俺はサービス残業は当たり前、休暇もろくに取らせてもらえないようなブラック会社の工場の主任として働いていた。昨年の夏の初めに、初めて長期休暇を取ろうと上司に言ったら当然のように却下された。抗議をした。それをあいつは暴言を吐いたと騒ぎ立てた。しまいにはいわれのないミスを自分のせいにされて会社をクビになった。ここでガードマンとして雇ってもらったが、家内は家族旅行すらまともにできないのかと怒って愛想が尽きたと別れを切り出された。娘を連れて出て行ってしまった。家族の為に理不尽な事も全部飲み込んで働いてきたのに、あんまりな仕打ちだと思った。でもよく考えてみれば……家内に家庭の事を全部任せきりで働いていた俺も、悪かったのかもしれない」

そう言って男は涙を拭き、その場に正座をした。

「彼女がのど飴をくれた日は家内が出て行った翌日で、一人になってしまった俺はそれが嬉しくて嬉しくて……年甲斐もなく舞い上がってしまった。彼女を見ているうちに皆の中で輝く彼女を独り占めしたくなった。最低な人間だ、俺は最低だ……うう」

男は私に向かってまるで土下座をするように頭を地面に擦り付けて啜り泣く。そこに誰かが寄ってきて男のそばにしゃがんだ。早苗ちゃんだった。手にした真っ白いハンカチを迷いなく男に差し出している。

「私、お父さんと二人暮らしで、お父さんいつも仕事で帰りが遅いから一人でご飯食べてるの。だからおじさんのさびしい気持ちわかる。でも気持ちには答えられないです。ごめんなさい」

そう言って泣きそうに笑った早苗ちゃんは噂にたがわず、本当に優しい子だと思った。男を見つめるまなざしはまるで悪戯をし過ぎた子供を諫める母親のように大人びて見えた。ノリさんと相方の刑事が男の肩に手を置いて立ち上がらせ、向こうに停まっていたパトカーに向かって歩き出した。それを今までずっと黙って見つめていた美優ちゃんがいきなり男に向かって叫んだ。

「お父さん!」

男は立ち止まり、ゆっくりと振り向くと、じっと彼女とその後ろで彼女を支えている早苗ちゃんを交互に見つめ、「すまない」と悲痛の滲んだ声で叫ぶと向き直った。そしてパトカーに乗せられて連行されて行った。美優ちゃんは滝のような涙を流したまま唇を引き結んで遠ざかるパトカーを見送っている。

「美優ちゃんのお父さんだったの……」

驚きにポツリと呟いた私に美優ちゃんは頷くと、今までの経緯を語ってくれた。

「私、あの日、待っているねと言って教室に残ったけど時間を持て余しちゃって、やっぱり一緒に行こうと早苗の後を追いかけたんです。そしたら、東門の前で父の車に乗り込む早苗を見てしまって。その夜遅く、家に早苗のお父さんから早苗が帰って来ないのだが、うちに来てないかと電話がありました。もし誰かと一緒にいるとしたら、お父さんとだって思って怖くなりました」

「それでヘアゴムで父親のアリバイを作ってやろうとしたのだな」

紙山さんにそう聞かれた彼女は、はいと頷いた。

「お母さんはお父さんを嫌っていたけれど、私は仕事すごく頑張ってくれているって思っていたし、旅行行けないぐらいで怒るお母さんの気持ちわからないでもないけれど、離婚するまでじゃないって本当は思っていたからお父さんが可哀そうで。早苗を警察より先に探し出して家に帰してあげたら、その後お父さんにお母さんとちゃんと話し合って皆でまた一緒に暮らそうって話すつもりでした」

そう涙ながらに語る美優ちゃんの話をそばで聞いていた早苗ちゃんに彼女は泣きついた。

「ごめんね、早苗。お父さんが酷い事をして」

早苗ちゃんは泣いて縋りつく美優ちゃんの肩を優しく抱くと言った。

「車の中で美優のお父さんに相談したの。去年から部活で嫌がらせが続いて部活も特進クラスにいるのも嫌になって辞めて普通科に編入したって。そうしたら、美優のお父さんが教えてくれたの。犯人は同じ学年のテニス部の子達だよ。忘れ物をしたからと何度かロッカールームの鍵を貸したことがある。その後必ずにやにやとして返しに来たから後をつけて目撃したんだ。そして、これは教室移動をしていた君が落としたのを見て思わず拾ってしまったって失くした消しゴムを返してくれたの。それで君の事が好きなんだって打ち明けられて。気持ちには答えられないって断ったらあそこに閉じ込められてしまって」

好きな人の持ち物を愛おしく思う気持ちからなのだろう。早苗ちゃんが気がつかずに落とした消しゴムを美優ちゃんのお父さんは大切に持っていた。想いが受け入れられそうもなくて、逆上して監禁するに至った。大人だって幾つになっても恋をする。誰かを想う気持ちが執着に代わってしまったら、そこに待ち受けるのは歪んだ愛情だ。

「それでも私にとって美優は大切な友達だよ。それは変わらない。私の事を一生懸命探そうとしてくれていたってわかってすごく嬉しいの。美優、ありがとう」

「早苗……。早苗は優し過ぎるよ。怖い思いをさせて本当にごめんっ」

二人の少女は抱き合って泣いていた。もらい泣きしそうになって目元を拭ったら隣に立っていた紙山さんが地面に膝をついた。

「どうしたんですか?」

「このままにしてはいけないだろうからな」

紙山さんは地面に散らばった私が外へと飛ばした消しゴムのカスを一つ一つ丁寧に拾い集めていく。

「こんなもので居場所を知らせようとするなんて、風でも吹いたらいっぺんにどこかへ飛ばされると思わなかったのか?」

「……すみません」

私も一緒に消しカスを拾い集める。

「運が良かったと思え。使われていないはずの備品庫の外に教室の床になら転がっていてもおかしくない消しゴムのカスがある事に疑問を抱く俺がいて」

そう言って紙山さんは集めた消しカスをティッシュに包んで丸め、ズボンのポケットに入れると部屋の鍵はあるかと言う。何だろうとデニムのポケットに入れていた鍵を渡したら鍵についた見覚えのないキーホルダーを外して鍵だけを返してくれた。

「キーホルダーなんてついていましたっけ?」

紙山さんはニヤッと微笑んで満足そうに言った。

「GPS付きの発信機だ。お前が勝手にでかけてもわかるように、昨日実家から借りてきて付けた。親父は探偵社をやっている。こういうものが家に腐るほどある」

そういえば鈴木さんが紙山さんのお父さんは探偵社をやっていると言っていた事を思い出した。

「もしかして紙山さんの前職って探偵?」

「ああ」

そうだったんだ。だから、文具店の傍ら探偵もやっていたのか。あの時は一刻も早く旧校舎に向かおうと慌てていてすぐに鍵をデニムのポケットに突っ込んだから気がつかなかった。

「それはそうと、お前の会社は遅刻には寛容なのか?」

その言葉にハッとして、腕時計を見た私は青ざめて紙山さんに縋りついた。

「紙山さん、車で来てます?」

「まぁな」

「送って下さいっ」

頭の中には入社早々遅刻するなんてと怒る墨田係長の鬼のような顔が浮かんでいた。シャツの袖をひっつかんで必死に訴える私に紙山さんは離せと言いながらも笑っている。少年のように屈託のないその笑みに切羽詰まった状況だというのになぜかいいものを見たような気がした。

「自転車は中にあるのだろう」

備品庫の中に戻り自転車を探すと隅のブルーシートに包まれて隠されてあった。紙山さんはそれを引いてくるとミニバンの後ろに積む。

「二人を家に送り届ける。怪しまれないように嫁のふり、頼む」

その後、早苗ちゃんと美優ちゃんをミニバンの後ろに乗せ、それぞれの親の元へ送り届けた。突然帰って来た娘に早苗ちゃんのお父さんも美優ちゃんのお母さんも娘を胸に抱き締めて喜んだ。その様子に心からホッとした。

紙山に戻ると急いで制服に着替えてその足で知覚野商事まで全速力で走る。会社の前まで来てビルを見上げてため息を吐く。会社の前に立つ時計台の針は始業の九時をとっくに過ぎていた。

「遅刻確定か。怒られるのも確定だ……」

とぼとぼと会社へと歩き出したらクラクションの音が聞こえた。驚いて振り向くと紙山さんがミニバンの運転席から顔を覗かせて私を見つめていた。

「何ですか?」

「これから買い出しに行く。晩飯は何がいい?」

「えっ、今それどころじゃ……」

「筆野。お前は二人の少女を危険から救ったんだ。誰の前でも堂々と胸を張っていればいい」

そうか、励まされているのか。屈託のない言葉と柔らかなまなざしに心の何かが持っていかれた気がした。それに今初めて、名前を呼んでもらえた。

「晩飯はいつもより豪華にして待っている。へこたれるな、筆野」

「はいっ!筆野、へこたれやしません。はりきって行って来ます!」

嬉しくてにやけながら前に向き直ったら、予想通りの鬼のような顔をした墨田係長がクラクションを聞きつけて外を覗いていたのだろう、総務のある三階の窓から怒鳴る。

「さっさと上がって来い、筆野―!」

「はいっ、ただいまっ!」

慌ててエントランスを入って行く私の背中を紙山さんがおかしそうに見つめていた。

総務部に着いて自席に座ると墨田係長に呼ばれて遅刻の理由も聞かずに責められた。

「よりにもよって君は。あの鼻もちならない男と会社に朝帰りという訳か」

「ちっ、違います!そんな訳ありませんし、付き合ってなんかいません」

「紙山の奴、にやにやしてやけに楽しそうに見えたが?」

「そんな訳ないです。料理とか下手くそだってからかわれていましたし」

「料理?ほら、やっぱり付き合っているんじゃないか」

「ち、違いますって!誤解です、誤解!」

慌てて言い訳をしたけれど、はたと周りを見ると周囲の女子社員達の注目を浴びている。

「ご、誤解ですってばー!」

そんな叫びも虚しく聞く耳を持ちませんというように彼女達に視線を逸らされた。本当に誤解だってば。頭を抱えた私に墨田係長はずいっと文具の発注リストを押し付けた。

「くれぐれもトラブルを起こさないでくれよ。俺はあいつが大嫌いなんだ。一人でモテやがっていけ好かない奴だ」

ぶつぶつ言いながら墨田係長はあれもこれもと大量の仕事を私に言いつける。紙山さん、そんなに悪い人でもないよと思いながら「がんばります」と当の本人に教えられた通り堂々と胸を張った。その日一日、墨田係長から大量の仕事といつもの倍以上に鞭みたいな指導を受け、それでもなんとかそれらをやり終えた私はへとへとになって退社した。

徒歩五分程の紙山文具店に帰宅すると、三階に明かりが点いている。そして何やら美味しそうな匂いがするではないか。晩飯は豪華にして待っていると言っていた紙山さんの言葉を思い出す。いっぱい動いてお腹も減っている。うきうきと鼻歌を歌いながら外階段を上がった。ノックもせずに三階のドアを開けると知らない女性が鼻歌を歌いながらキッチンに立っていた。さっきと同じ匂いのする鍋の蓋を開けて、小さなスプーンでその女性からアーンと味見をさせられている紙山さんもいる。その女性は出ているところが出ているとすぐにわかる人だった。

「どう、美味しい?」

「ああ、うまい」

恐る恐る入って行った私に気がついたその女性がこちらを振り返った。綺麗に巻かれた明るい茶色のロングヘアを肩まで垂らし、ふくよかな膨らみを持った胸元の深く開いたⅤネックの薄いピンク色のカットソーに白いタイトスカートを履いて、カットソーと同じようなピンク色のエプロンをつけている。もしかしてこの人が元カノの奈々子さん?その女性は紙山さんの片耳に口元を寄せて小さく囁いた。

「新しい助手の子?」

「いや、取引先の人間だ」

彼女は可愛らしい方ねと返すと真っすぐに私の方に歩み寄ってきて親しみのある明るい笑顔を見せた。

「初めまして、百瀬奈々子です。ちょっとお邪魔してます。エプロンはあなたの?借りてました」

「いえ、それは私のでは」

見覚えのないエプロンに紙山さんを見ると、きまり悪そうに目を逸らされた。ああ、もしかして、奈々子さんの好きな色だから買っていて使わずにいたとか?そう推察した私はそれについては黙っている事にした。それにしてもこの人が紙山さんの元カノなんだって思ったら、鼻歌を歌っていたさっきまでの自分が恥ずかしく思えた。その鼻歌は最近流行っていたラブソングで今、奈々子さんが口ずさんでいたものと同じだったから。

でも、二人はケンカ別れしたはず。それなのにどうしてここにいるのだろう。聞きたい事が嵐のように頭の中を巡る。けれど問う勇気もない私はただ黙って自己紹介をした。

「筆野さん、よろしくね。私、前に近くの会社で働いていたの。思うところあってこの前辞めちゃったのだけどね」

「思うところ?」

奈々子さんは、いつの間にか二口目を鍋からスプーンで味見している紙山さんに声をかけた。

「あれから文仁が寂しがっているかなと思って来てみたら、もう可愛いお友達がいるみたいだから心配なさそうね。私はここで失礼しようかな」

「待て。せっかく来たんだから食って行けばいい」

すると奈々子さんは私を見て小首を傾げた。

「お邪魔じゃなければだけど、平気かしら?」

「えっ、あ、もちろん、奈々子さんもご一緒にどうぞ!」

「ありがとう。じゃ、遠慮なくいただこうかな」

奈々子さんは勝手知ったる動作で食器棚の中からワイングラスをもう一つ取り出した。

「筆野さんってお酒飲める人?」

「はい」

紙山さんと奈々子さん、そして私はワインで乾杯をした。奈々子さんはいそいそと三人分のビーフシチューとサラダをテーブルに並べてくれた。ワイングラスもお皿もスプーンやフォークがどこにあるかも奈々子さんは覚えているようで、やっぱりここで別れるまで暮らしていたのだろうなと感じられた。

湯気の立つビーフシチューを口にした。お肉がホロホロでとろけるように柔らかくてとても美味しい。

「それであの件はどうなったの?手がかりは掴めた?」

新しい勤め先であるという探偵事務所の話を奈々子さんは一方的に話した後、そんな事を紙山さんに問いかけた。

「あの件って何ですか?」

「お前には関係ない」

気になってつい聞いてしまったら、隣に座った紙山さんは気を悪くした様子でそう言うと手元のワインをグビグビと飲んだ。

紙山さんは何杯目かのワインを飲み干し、両の頬を真っ赤にさせている。

「ちょっと飲みすぎじゃない?もう止めたら?」

心配そうに紙山さんの方に身を乗り出してそんな事を言う奈々子さん。その胸元のたわわな二つの果実が色気たっぷりにテーブルの上に載っている。美人にボインは鬼に金棒的なものがあるなと場にそぐわない事を思ってしまった私は邪念を振り払うようにお水を持って来ますと立ち上がりキッチンへ行った。戻って来ると紙山さんはテーブルに突っ伏したまま顔を横向きにして眠ってしまっている。それをじっと見つめている奈々子さんの顔がなんだか切なげに見えた。

「お水、持って来ました」

「寝ちゃったね」

「……はい」

二人で紙山さんの寝顔をじっと見つめる。私の方を向いて眠るその寝顔は睫毛が長くてくるりとしていて本当に顔だけなら誰もが見惚れてしまいそうだ。

「ねぇ、ちょっと上で話さない?まだ飲める?」

口元を少し上げた奈々子さんがワインボトルを掲げて言う。二人でそっとテーブルを立った。部屋を出る時、紙山さんの肩にそっとブランケットをかけた。

屋上に上がると綺麗な星空が見えた。明日は晴れかな。洗濯ものはよく乾くだろうか。物干し竿の傍を通る時にそんな事を考えた。奈々子さんと部屋から持って来た椅子を並べて座って改めてワインで乾杯をした。

「ここから見る星、やっぱりいいねぇ」

奈々子さんは気持ち良さそうに夜風に吹かれながら肩まで垂らされた長い髪をかきあげた。色気たっぷりのその仕草は女である私でも惚れ惚れとするものだった。

「お仕事には慣れた?墨田係長、厳しいから大変でしょう?」

どうして知っているのだろうと目を丸くした私に、奈々子さんは口元を緩めた。

「その顔、どうして知っているのかって思っているわね。私、新人だけど今は探偵をやっているでしょ。自分がこれから訪れる場所で出逢う可能性のある人間の素性ぐらいは知っておかないと自分の身の安全が保障できないからよ。誰かと会う時はいつも事前に身辺リサーチしているの」

奈々子さんは黙っていてごめんねと申し訳なさそうに謝った。

「係長に怒られまくって、しょげてない?」

「今日もたっぷり絞られました」

「私もそうだったわよ。いつも役立たず―とか怒られまくっていたなぁ」

「そう!そうなんですよ!私も役立たずと言われてだいぶ落ち込みました」

力んで同意すると、奈々子さんはでも、と言って私のグラスにワインを足してくれた。

「気にしないの、そんなの。私も新人の時、墨田係長が指導役でね。散々役立たずって怒鳴られてばっかりだったんだ。でも、ここに文具の調達に来て、文仁と会って。それからは怒られた時に反省はするけれど、そこまで落ち込まなくなったの。何でかわかる?」

「いいえ……」

「文仁が落ち込んでいた私をペット探しに誘ってくれたの。常連客のおばあちゃんから近くに住むお孫さんのフェレットが逃げ出したから探して欲しいって依頼が来ているから手伝わないかって。それから休みの日を使って、二人で探し回っているうちに落ち込んでいた気持ちも忘れられてね。フェレットは近くの雑居ビルのオフィスのおじさんに保護されていて無事に見つかったのよ。おばあちゃんとゆずちゃん、すごく喜んでくれてね。ああ、こんな私でも誰かの役に立てて、笑顔にしてあげられたってすごく救われるような気持ちになって。それで何回か探偵のお仕事を手伝っているうちにやり甲斐を感じてね、自分でもやりたいって思いきって転職して、今は大手の探偵事務所で見習い探偵って訳」

「あの、そのゆずちゃんがフェレットの飼い主さんですか?」

「そうよ、知っているの?お絵かきが好きな女の子よ。彼女がスケッチブックを買いに来た時、ちょうど買い出しを頼まれてそこで顔見知りになったの。おばあちゃんととても仲が良くってね」

「知っています!この前、店番を頼まれた時におばあちゃんと絵を描くんだって色鉛筆を買って行きました」

偶然の一致が嬉しくてそう言ったら奈々子さんはにっこりと笑った。

「おそらく同じ子ね。あのフェレット、元気かなぁ」

「元気そうにちょこちょこ歩き回っていました」

「そう、良かったぁ。しょっちゅう脱走するって言っていたから気になっていたのよ」

「常連さんなら、またお店にいらしたら会えるかもしれませんね」

軽い気持ちでそう言ったら奈々子さんは首を横に振った。

「私、ここにはもう来ないって決めたの」

「え?」

「今日はそれを伝えに来たのだけど、本人に寝られちゃったわね」

奈々子さんはおかしそうに笑って、それからじっと私を見つめてきた。

「私、文仁と付き合っていたの。でもケンカしてふられちゃって。勝手にしろって言われてここを飛び出したままだった。だから、今日はちゃんとお別れを言いにきたの。今は、結婚前提で付き合う彼がいるわ」

「そんな……」

それじゃ、紙山さんの抱えている未練はいったいどうなるのと不安になった。

「文仁を好きになって付き合ってって言ったのは私。最初は皆に人気の彼と付き合えて有頂天だったし楽しかった。でも付き合って初めての誕生日に文仁がくれた特注の名前入りの万年筆を同窓会で再会した元彼がメモを取りたいけどペンを持っていないから貸してくれって言うから貸したのね。それで私ったら、うっかりして貸したのを忘れて帰っちゃって。知っている?万年筆って使っている本人以外の人間が使うと変に書き癖がついてしまって書きつらくなる代物なのよ」

「聞いた事があります」

「結局、返してもらった時にはもう元彼の書き癖がついていた。それに気がついた文仁がその人とどういう関係なのかって詰問してきてケンカになったの。実はね、その人に返してもらおうと会いに行ったら私にまだ好意を持ってくれていたらしくて、“君に返したら繋がりがなくなってしまうからまた会えるように借りたままにしてしまった、やり直したい”なんて言うのよ?私でなきゃ嫌だってプロポーズもされた。私、馬鹿だから彼を忘れる為に、新しい恋をしようとしていたってその時、気がついたの。それで、彼の方が眩しく思えてしまって本気になってしまった」

人の気持ち、特に恋愛感情なんてものはその時々で移ろいゆくものだ。昔の想いが再燃してしまうのをかき消そうとしてもきっと難しいだろう。

「それで最後に文仁が言ったの。“どうするかはもう、お前が決めていい”って。あれは、私がもう別れる事を決めているってわかっていたから身を引いてくれたんだと思う。今、考えるとね」

どうするか、決めていい。一見相手を突き放すような提案は紙山さんの不器用な優しさなのかもしれない。相手に選択権を委ねてしまえば、相手はきっと希望通りの事を言うのだろうから、必然的に自分の希望は断たれる。それをわかっていて紙山さんは奈々子さんの好きなピンク色が散りばめられた部屋に暮らすほど今でも未練があるのに奈々子さんと別れてあげたのだろうなと思えた。

奈々子さんが今、腰につけている薄いピンク色のエプロンの結び目がいつの間にか緩んで風に揺られて今にも解けそうだ。ここに紙山さんがいたら、きっとぎゅっと結び直してあげるのだろう。

「奈々子さんの好きな色って、ひょっとしてそのエプロンみたいなピンク色だったりしますか?」

その問いに奈々子さんは不思議そうに綺麗な瞳を瞬かせて、まあ、ピンクは嫌いじゃないわと答えた。―やっぱりだ。紙山さんは別れた今も奈々子さんへの未練を抱えているんだね。奈々子さん、気がついてあげればいいのに。

でも、それを今さら言ったところで奈々子さんの気持ちはたぶん変わらないだろう。奈々子さんが星空をうっとりと見上げている左手の薬指には星みたいにきらめくダイヤモンドの指輪が光っている。

「彼氏からのですか?」

嬉しそうに頷く奈々子さんの幸せそうな顔を見て心が痛んだ。私には紙山さんと奈々子さんの過去の事なんて何もまったく関係がないのに、なぜか紙山さんがここにいなくて良かったと思えた。奈々子さんは風がでてきたから降りようと言い、二人で三階の部屋に戻る。紙山さんはまだすやすやと寝入っている。

「私、そろそろ帰るわね」

そう言って奈々子さんは食べ終えていたお皿を持ち上げる。

「片付けは私がやりますから大丈夫です」

「ありがとう。お言葉に甘えるわね」

「はい。今日はご馳走様でした。シチュー、とても美味しかったです」

「私は手伝っただけよ」

奈々子さんは外へ出てから、見送りについて来た私に向き直って言った。

「文仁が起きたら伝えてくれるかしら。あなたのおかげで新しい人生が始められる。いろいろ迷惑をかけたけれど、本当にありがとうって」

はいと頷いた私に奈々子さんは微笑んで、手を出してと言った。渡されたのは部屋の鍵だった。

「文仁に返しておいてくれるかしら。それと……彼の事、よろしくね。あなたの事、気に入っているみたいだから」

「え?そんなことないですよ、いつも呆れられていますし」

「文仁は興味ない女にお母さんの得意だった手料理作ったりしないわ。そういう人だから」

「お母さん?」

「文仁のお母さん直伝のビーフシチューなのよ、あれ。付き合っている時、よく作ってくれてね。想い出の味なんだって」

「想い出?」

「文仁のお母さん、五年前に亡くなったのよ。お店を手伝いに来ていてね、店に子供を追いかけて入って来た通り魔に店主のおじいちゃんと立ち向かって殺されたの。子供をかばって刃物を振り回す男に立ち向かっていった二人は、この辺りの英雄なのだそうよ」

「……英雄」

「犯人を今でも文仁は探している。探偵の腕を忘れないように磨きながら、おじいちゃんの愛した店を守って」

奈々子さんは切なげに言葉を繋げる。

「文仁、その日、仕事が休みで文具セールの手伝いに行く予定だったのに寝坊しちゃって、代わりにお母さんが店番に行ったらしいの。文仁が悪いと思って店に駆け付けた時には子供は逃げて助かったけれど犯人も逃げてしまっていて、二人は手遅れだった。だから、三年働いていたお父さんの探偵社を辞めて、おじいちゃんの店を継いだの」

「そんなことが……」

「文仁、お母さんに”代わりに店番行くからあなたは寝てな”と言われて、頼んでしまったことをずっと後悔しているみたい。だから、誰かにどうしたいかと言われても、”どうしたいか決めていい”って言っちゃうのよね。自分で決めるのが、怖いのよ」

自分で店番をしないと決めてしまって、結果、母親を、そして祖父を殺されてしまったという後悔、それはきっと想像する以上につらいものだろう。

紙山さんが抱えていた悲劇の過去に言葉を失ってしまった私の肩にそっと手を置くと奈々子さんはあの人には内緒よと行ってしまった。街灯の下を歩いて行く彼女のスプリングコートの色はやっぱり薄いピンク色で、それを見ていたら余計に切なくなった。紙山さんの元から奈々子さんもいなくなってしまうのだなって。

部屋に戻ると紙山さんは起きていて水を飲んでいた。私は紙山さんに手を出して下さいとさっき奈々子さんから渡された鍵を見せた。

「今なら間に合うかもしれませんよ。追いかけなくていいんですか?遠慮している場合じゃないですよ」

紙山さんは険しい顔で私の指先で揺れている鍵を見つめていたけれど、やがて目を逸らした。

「あいつが決めた事だ」

紙山さんは水を飲むのを止めてテーブルに戻り、まだ残っていたワインをボトルごと口にあて飲み干す。

「止めた方がっ」

慌てて駆け寄るが遅かったみたいで紙山さんはまたテーブルに突っ伏してしまった。慌てて肩を揺すったけれど起きてはくれない。どうやらお酒は相当弱いみたいだ。弱い人が飲む時は、大抵、無理をしている。今、紙山さんが無理にでも忘れようとしているのはきっと遠ざかっていく恋人だった人の事。もしかして、お母さんやおじいちゃんの事かもしれない。今はそっとしてあげよう。

そう思いながら向かいに座って眉を顰めて眠る紙山さんの頭にそっと触れた。艶やかにうねった黒髪は熱を持ったように温かい。前に美優ちゃんの事で聞き込みに来た刑事を見送った時、紙山さんが言っていた事を不意に思い出す。

『刑事さん達、紙山さんに謝罪するとか言っていましたけど、まだしっかり疑っていましたね』

『刑事は疑う事が商売だからな』

『探偵も同じですね』

『いや、少し違う』

『違う?』

『刑事は市民の安全を守るのが仕事、探偵は市民の心も守る』

紙山さんが“心も守る”と言ったのは、おじいちゃんから引き継いだ店を守るという意味でもあったのだね。

眠る紙山さんの髪をスウッと撫でる。それから何をしているのだと我に返った。紙山さんの背中にそっと毛布をかけて、お鍋に残っているビーフシチューをお皿によそって静かに食べた。お母さん直伝のビーフシチューなんだね。スパイスの酸味が利いていて噛み締めたお肉が柔らかくて、紙山さんのお母さんもお料理が上手だったのだなと思う。私も上手に作れるようになれたらと思いながら黙々と口に運んだ。二度目の夜食だった。それは会話のないご飯だった。けれど紙山さんの寝息を聴きながら、そして寝顔を見ながら味わうそれもまた格別美味しかった。柔らかなお肉をフォークで口に運び咀嚼して飲み込む。一口、二口とワインを飲んで、それから紙山さんの寝顔と手元にある奈々子さんが置いて行ったこの部屋の鍵をじっと見つめる。もう事件は終わってしまった。犯人は逮捕され、ここに匿われている必要はない。この部屋を出て行かなきゃならない。口も悪いし人使いも荒い、ちょっと変わった店主。なのに一緒にいると一人より楽しい。明日になったら頼んでみようか。会社が近いのでここにいてもいいですかって。そうしたら言ってくれるかな。

『決めるのは、お前だ』

……そんな訳ないか。

紙山さんの寝顔を見つめていると期待の入り混じる甘酸っぱい感情で胸がいっぱいになる。ここにいられたら楽しいだろうな。もう一度その髪に手を伸ばすことに抗えない私とすやすやと眠る文具店の店主を金色の画鋲をばら撒いたような夜空の星達が遠くからそっと見守っている。静かな夜だった。

気がつくと暗い部屋のようなところに横たわっていた。起き上がろうとすると口に粘着テープが貼られているのに気がつく。おまけに手足はロープできつく縛られていて身動きが取れない。見上げた長方形の吹き出し窓が一つだけ上についていて、そこから静かに瞬く星空が見えた。窓を見上げていたら誰かに肩に寄りかかられて振り向いた。そこには同じように手足を拘束された美優ちゃんがいた。彼女は私服を着ていたがその後ろで力なく制服姿で横たわっている少女もいる。見覚えのある美少女、あれは早苗ちゃんだ。彼女もまた私と同じように口に粘着テープをされ手足を拘束されていた。二人とも命は無事だった。良かった。少女達は私を見て涙目になっている。二人とも目は落ちくぼみ、憔悴しきっていた。いったい誰がこんな酷い事を。その時、早苗ちゃんが後ろを向いて後ろ手に握っていたものをポロっと私の前に落とした。それは三分の一程使われた使用済みの消しゴムだった。消しゴムの側面に“SANAE”と黒いペンで書かれているのが見えた。もしかして、これがあの日無くなった早苗ちゃんの消しゴムなのだろうか。いったいどこで彼女はこれを見つけたのだろう。彼女は涙目になって何かを訴えてくる。しかし口に貼られた粘着テープのせいで話す事ができない。私も聞きたい事が山ほどあるのに目で問う事しかできずにもどかしい。

何もできぬままに時間だけが過ぎていった。吹き出し窓の向こうに輝く月だけが憔悴しきった二人の少女と私を見つめている。

その時だった。コツコツと誰かがこちらに近寄って来る足音が聞こえて来た。耳を澄まして息を殺しているとドアノブが静かに回った。咄嗟に消しゴムを拾い右手に隠す。そしてさっきのように倒れているふりをした。パチン。そんな音と共にいきなり電気が点き、誰かが部屋に入って来た。閉じていた目をそっと薄目にして開くと、黒く尖った革靴を履いた男の足がこちらに近寄って来るのが見えた。心臓がバクバクと煩い。男は倒れている私の前まで来ると何も言わずに佇んでいるようだった。もう目を閉じてしまっているから顔を見る事は出来ない。すぐそばに犯人がいるのに。しばらくして靴音が遠ざかりそっと目を開けた。男は早苗ちゃんの前に屈んで怯えた彼女の髪を撫でていた。頭から黒いパーカーを被り黒いマスクをして同色のサングラスをしているのでその人相はわからない。でも、その黒いパーカーに見覚えがあった。あれは新宿駅でぶつかって来た人物の服によく似ている。やっぱりこの人物が脅迫状を私の鞄に入れ、二人をここに拉致した人物なのだ。男は早苗ちゃんの髪を撫でていたかと思うと、履いているグレーのズボンから折りたたみ式の小型ナイフを取り出し刃先を出した。そしてきらりと光る刃先を早苗ちゃんの艶やかな髪の一束に充て、ザクッと切り落とした。早苗ちゃんは恐怖に顔を歪めて男から逃げようと身をよじる。男はククッと低く笑い、切り落としたばかりの髪束を透明なビニールの袋に入れてまた同じように笑った。その時、わかった。この男は早苗ちゃんを恨んでいる訳じゃない。寧ろその逆なんだ。男は怯えている早苗ちゃんの方ににじり寄って行って、ベリッと粘着テープを剥がした。途端に言葉を発せられるようになった早苗ちゃんが叫ぼうとした時、男は一瞬早く尖った小型ナイフを彼女の喉元に突きつける。

「俺の許可なく声を出したら殺す」

低い男の声だった。それをすぐそばで見ている美優ちゃんの目から涙が流れた。男はおかしそうに笑うと恐怖に顔を歪ませる早苗ちゃんに言った。

「お前が悪い。俺の気持ちに応えないお前が悪い。友達を巻き込んだのも探偵ごっこをして楽しむ馬鹿な女を巻き込んだのも全部お前が悪い」

早口で呟かれたそれは常軌を逸しているような口調に変わっていて、発せられたそばから戦慄を伴うものだった。

「謝れ。そして俺の耳元で永遠に俺だけを愛すると誓え」

狂信的な愛。一方通行の想い。それがあの男を拉致に走らせた理由だったのだ。男は早苗ちゃんの首元の刃の角度を変えて、彼女は恐怖に目を瞑った。なんて卑劣なやり方なの。許せない。

「まぁ、いい。また来るから心を決めておけ」

男は早苗ちゃんの口に粘着テープを貼って部屋の電気を消し去って行った。

さっきまで明かりが点いていた部屋はまるで会社の備品庫のようだった。壁際に背の高いスチールの棚が見えた。私はその記憶を辿り、暗闇の中で棚の在った方向へと身体を転がせていった。やがて壁にぶつかる。ここが壁だとすると確か棚は左側にあった。棚の方に手を伸ばそうとした時、空気の流れを感じた。風だ。風が外から吹き込んでいる。今、手首があたるところの壁のどこかに穴が開いている。そっと手首をかざしてみると床と壁ギリギリのところから生暖かい風が吹き込んで来る場所があった。指先を入れてみる。爪先が少しだけ入るくらいの隙間だ。押し広げる事は出来ない小さな隙間が一センチぐらい開いている。一センチ。人の身体なんてもちろん通り抜けられないけれど、あれなら。私は壁に背中を向けて座り右手に握っていた消しゴムを出せる限りの力を込めてコンクリートでできた床に何度も何度も擦りつけた。時々振り返ると、ゴムの消しカスが積もっている。もっと擦れば消しカスがたくさん出るはずだ。なるべく大きく手を動かして擦り、やがてたくさんの消しカスができたのを振り返って確認し、次に腹ばいになってその消しカスを外へ息で吹き飛ばそうと向かい合って、ハッとした。口に粘着テープが貼られているではないか。これでは無理だ。こうなったら手で外に掻き出すしかない。後ろを向いて手にざらついた消しカスを集め、外気を感じられる隙間から外へと思いっきり払った。通りかかった誰かがこんなところに消しゴムのカスがある事を不自然に思ってここに助けに来て欲しいと念じながら。

次に目を覚ました時、吹き出し窓の向こうにオレンジ色に輝く朝陽が見えた。夜が明けてしまった。見渡すと昨日と同じ場所に倒れて眠っている美優ちゃんと早苗ちゃんがいた。二人とも顔が青ざめて具合が悪そうだ。食べ物は与えられていたのだろうか。昨日よりも衰弱してみえた。今日は月曜日、本当だったなら今頃、紙山文具の三階で紙山さんと向かい合ってピンク色の四角いカバーのついた椅子に座って朝御飯を食べていたかもしれない。ぼんやりとそう考えた時、昨日と同じようにコツコツと足音が聞こえて来た。あの男がまたやって来たのか。緊張して身構えていたら足音が止まった。

続けてドアの向こうで誰かの怒号と揉みあうような音が聞こえて扉が勢い良く開いた。薄暗がりの部屋に電気が点き、見覚えのある刑事が一人飛び込んで来た。年配の刑事、ノリさんだった。ノリさんは床に倒れている私に気がつくと駆け寄って来て口に貼られていた粘着テープを思いっきり剥がした。

「痛っ!」

「おう、すまんね、奥さん。三人とも無事なようで良かった」

ノリさんは険しい顔つきを安堵したように緩めると手足のロープをほどいてくれた。

「危ない!」

その時、もう一人の若い刑事が叫ぶ。どうやら抑えつけていた黒いパーカーの男がその刑事の脇腹を殴って逃げたらしい。男は真っすぐにこちらに向かって来て小型ナイフをかざした。しかし一瞬早くノリさんに叩き落とされてしまい、すぐ傍にあったスチール棚に飛び乗ると段を利用してよじ登った。そして吹き出し窓の枠に飛び移ると開いている長方形の窓から外へと身を乗り出して飛び降りた。

「逃がすな!追え!!」

ノリさんが若い刑事に叫ぶ。手足が自由になっていた私は急いで美優ちゃんと早苗ちゃんの手足のロープを解くと、ここにいてねと声をかけてノリさんの出て行った入口の方へと急ぐ。建物の表に出た。その目に飛び込んできたのは小型ナイフを振り回した黒いパーカーの男と素手で格闘している紙山さんの姿だった。

「紙山さん!」

私の叫びにこちらを見た紙山さん。その顔めがけて男の振りかざしたナイフの刃先が向かっていく。

「危ないっ!」

私の悲鳴と共にドサッと地面に倒れたのはパーカーの男の方だった。紙山さんは一瞬早く屈み、男の膝を取ったのだ。バランスを崩した男が倒れている。そこに駆けつけたノリさんが飛びつき、男が握っていたナイフをむしり取ると遠くに投げた。相方の刑事が駆け寄って男の手首に手錠をはめ、その男がかけていた黒のサングラスとマスクを取り払った。見覚えのあるその顔に私はとても驚いた。

パーカーの男は明解学園の正門にいた守衛さんだった。咳き込んでいたら早苗ちゃんが駆け寄って来てくれてのど飴をもらったと嬉しそうに話していた、あの白髪混じりの中年のブルドックの様な厳めしい顔つきの人。うなだれている男の元に私は歩いて行った。どうしても聞きたい事があった。

「何でこんな事を。本当に優しい子だって褒めていたじゃないですか」

男は黙って俯いている。

「こんな事をしても彼女の気持ちは離れていく一方ですよ。どうして優しさを優しさで返してあげられなかったんですか?」

のど飴をあげた早苗ちゃんの純粋な優しさをこの人は無にしたんだ。髪を切られて泣いていた早苗ちゃんが可哀そうで強い口調で責めたら男はぐっと唇を噛み締めて涙をぽろりと一粒、地面に落とした。その地面にはさっき私が備品庫の床の隙間から手で外へと払い出した消しゴムのカスがまばらに落ちている。

「……俺はサービス残業は当たり前、休暇もろくに取らせてもらえないようなブラック会社の工場の主任として働いていた。昨年の夏の初めに、初めて長期休暇を取ろうと上司に言ったら当然のように却下された。抗議をした。それをあいつは暴言を吐いたと騒ぎ立てた。しまいにはいわれのないミスを自分のせいにされて会社をクビになった。ここでガードマンとして雇ってもらったが、家内は家族旅行すらまともにできないのかと怒って愛想が尽きたと別れを切り出された。娘を連れて出て行ってしまった。家族の為に理不尽な事も全部飲み込んで働いてきたのに、あんまりな仕打ちだと思った。でもよく考えてみれば……家内に家庭の事を全部任せきりで働いていた俺も、悪かったのかもしれない」

そう言って男は涙を拭き、その場に正座をした。

「彼女がのど飴をくれた日は家内が出て行った翌日で、一人になってしまった俺はそれが嬉しくて嬉しくて……年甲斐もなく舞い上がってしまった。彼女を見ているうちに皆の中で輝く彼女を独り占めしたくなった。最低な人間だ、俺は最低だ……うう」

男は私に向かってまるで土下座をするように頭を地面に擦り付けて啜り泣く。そこに誰かが寄ってきて男のそばにしゃがんだ。早苗ちゃんだった。手にした真っ白いハンカチを迷いなく男に差し出している。

「私、お父さんと二人暮らしで、お父さんいつも仕事で帰りが遅いから一人でご飯食べてるの。だからおじさんのさびしい気持ちわかる。でも気持ちには答えられないです。ごめんなさい」

そう言って泣きそうに笑った早苗ちゃんは噂にたがわず、本当に優しい子だと思った。男を見つめるまなざしはまるで悪戯をし過ぎた子供を諫める母親のように大人びて見えた。ノリさんと相方の刑事が男の肩に手を置いて立ち上がらせ、向こうに停まっていたパトカーに向かって歩き出した。それを今までずっと黙って見つめていた美優ちゃんがいきなり男に向かって叫んだ。

「お父さん!」

男は立ち止まり、ゆっくりと振り向くと、じっと彼女とその後ろで彼女を支えている早苗ちゃんを交互に見つめ、「すまない」と悲痛の滲んだ声で叫ぶと向き直った。そしてパトカーに乗せられて連行されて行った。美優ちゃんは滝のような涙を流したまま唇を引き結んで遠ざかるパトカーを見送っている。

「美優ちゃんのお父さんだったの……」

驚きにポツリと呟いた私に美優ちゃんは頷くと、今までの経緯を語ってくれた。

「私、あの日、待っているねと言って教室に残ったけど時間を持て余しちゃって、やっぱり一緒に行こうと早苗の後を追いかけたんです。そしたら、東門の前で父の車に乗り込む早苗を見てしまって。その夜遅く、家に早苗のお父さんから早苗が帰って来ないのだが、うちに来てないかと電話がありました。もし誰かと一緒にいるとしたら、お父さんとだって思って怖くなりました」

「それでヘアゴムで父親のアリバイを作ってやろうとしたのだな」

紙山さんにそう聞かれた彼女は、はいと頷いた。

「お母さんはお父さんを嫌っていたけれど、私は仕事すごく頑張ってくれているって思っていたし、旅行行けないぐらいで怒るお母さんの気持ちわからないでもないけれど、離婚するまでじゃないって本当は思っていたからお父さんが可哀そうで。早苗を警察より先に探し出して家に帰してあげたら、その後お父さんにお母さんとちゃんと話し合って皆でまた一緒に暮らそうって話すつもりでした」

そう涙ながらに語る美優ちゃんの話をそばで聞いていた早苗ちゃんに彼女は泣きついた。

「ごめんね、早苗。お父さんが酷い事をして」

早苗ちゃんは泣いて縋りつく美優ちゃんの肩を優しく抱くと言った。

「車の中で美優のお父さんに相談したの。去年から部活で嫌がらせが続いて部活も特進クラスにいるのも嫌になって辞めて普通科に編入したって。そうしたら、美優のお父さんが教えてくれたの。犯人は同じ学年のテニス部の子達だよ。忘れ物をしたからと何度かロッカールームの鍵を貸したことがある。その後必ずにやにやとして返しに来たから後をつけて目撃したんだ。そして、これは教室移動をしていた君が落としたのを見て思わず拾ってしまったって失くした消しゴムを返してくれたの。それで君の事が好きなんだって打ち明けられて。気持ちには答えられないって断ったらあそこに閉じ込められてしまって」

好きな人の持ち物を愛おしく思う気持ちからなのだろう。早苗ちゃんが気がつかずに落とした消しゴムを美優ちゃんのお父さんは大切に持っていた。想いが受け入れられそうもなくて、逆上して監禁するに至った。大人だって幾つになっても恋をする。誰かを想う気持ちが執着に代わってしまったら、そこに待ち受けるのは歪んだ愛情だ。

「それでも私にとって美優は大切な友達だよ。それは変わらない。私の事を一生懸命探そうとしてくれていたってわかってすごく嬉しいの。美優、ありがとう」

「早苗……。早苗は優し過ぎるよ。怖い思いをさせて本当にごめんっ」

二人の少女は抱き合って泣いていた。もらい泣きしそうになって目元を拭ったら隣に立っていた紙山さんが地面に膝をついた。

「どうしたんですか?」

「このままにしてはいけないだろうからな」

紙山さんは地面に散らばった私が外へと飛ばした消しゴムのカスを一つ一つ丁寧に拾い集めていく。

「こんなもので居場所を知らせようとするなんて、風でも吹いたらいっぺんにどこかへ飛ばされると思わなかったのか?」

「……すみません」

私も一緒に消しカスを拾い集める。

「運が良かったと思え。使われていないはずの備品庫の外に教室の床になら転がっていてもおかしくない消しゴムのカスがある事に疑問を抱く俺がいて」

そう言って紙山さんは集めた消しカスをティッシュに包んで丸め、ズボンのポケットに入れると部屋の鍵はあるかと言う。何だろうとデニムのポケットに入れていた鍵を渡したら鍵についた見覚えのないキーホルダーを外して鍵だけを返してくれた。

「キーホルダーなんてついていましたっけ?」

紙山さんはニヤッと微笑んで満足そうに言った。

「GPS付きの発信機だ。お前が勝手にでかけてもわかるように、昨日実家から借りてきて付けた。親父は探偵社をやっている。こういうものが家に腐るほどある」

そういえば鈴木さんが紙山さんのお父さんは探偵社をやっていると言っていた事を思い出した。

「もしかして紙山さんの前職って探偵?」

「ああ」

そうだったんだ。だから、文具店の傍ら探偵もやっていたのか。あの時は一刻も早く旧校舎に向かおうと慌てていてすぐに鍵をデニムのポケットに突っ込んだから気がつかなかった。

「それはそうと、お前の会社は遅刻には寛容なのか?」

その言葉にハッとして、腕時計を見た私は青ざめて紙山さんに縋りついた。

「紙山さん、車で来てます?」

「まぁな」

「送って下さいっ」

頭の中には入社早々遅刻するなんてと怒る墨田係長の鬼のような顔が浮かんでいた。シャツの袖をひっつかんで必死に訴える私に紙山さんは離せと言いながらも笑っている。少年のように屈託のないその笑みに切羽詰まった状況だというのになぜかいいものを見たような気がした。

「自転車は中にあるのだろう」

備品庫の中に戻り自転車を探すと隅のブルーシートに包まれて隠されてあった。紙山さんはそれを引いてくるとミニバンの後ろに積む。

「二人を家に送り届ける。怪しまれないように嫁のふり、頼む」

その後、早苗ちゃんと美優ちゃんをミニバンの後ろに乗せ、それぞれの親の元へ送り届けた。突然帰って来た娘に早苗ちゃんのお父さんも美優ちゃんのお母さんも娘を胸に抱き締めて喜んだ。その様子に心からホッとした。

紙山に戻ると急いで制服に着替えてその足で知覚野商事まで全速力で走る。会社の前まで来てビルを見上げてため息を吐く。会社の前に立つ時計台の針は始業の九時をとっくに過ぎていた。

「遅刻確定か。怒られるのも確定だ……」

とぼとぼと会社へと歩き出したらクラクションの音が聞こえた。驚いて振り向くと紙山さんがミニバンの運転席から顔を覗かせて私を見つめていた。

「何ですか?」

「これから買い出しに行く。晩飯は何がいい?」

「えっ、今それどころじゃ……」

「筆野。お前は二人の少女を危険から救ったんだ。誰の前でも堂々と胸を張っていればいい」

そうか、励まされているのか。屈託のない言葉と柔らかなまなざしに心の何かが持っていかれた気がした。それに今初めて、名前を呼んでもらえた。

「晩飯はいつもより豪華にして待っている。へこたれるな、筆野」

「はいっ!筆野、へこたれやしません。はりきって行って来ます!」

嬉しくてにやけながら前に向き直ったら、予想通りの鬼のような顔をした墨田係長がクラクションを聞きつけて外を覗いていたのだろう、総務のある三階の窓から怒鳴る。

「さっさと上がって来い、筆野―!」

「はいっ、ただいまっ!」

慌ててエントランスを入って行く私の背中を紙山さんがおかしそうに見つめていた。

総務部に着いて自席に座ると墨田係長に呼ばれて遅刻の理由も聞かずに責められた。

「よりにもよって君は。あの鼻もちならない男と会社に朝帰りという訳か」

「ちっ、違います!そんな訳ありませんし、付き合ってなんかいません」

「紙山の奴、にやにやしてやけに楽しそうに見えたが?」

「そんな訳ないです。料理とか下手くそだってからかわれていましたし」

「料理?ほら、やっぱり付き合っているんじゃないか」

「ち、違いますって!誤解です、誤解!」

慌てて言い訳をしたけれど、はたと周りを見ると周囲の女子社員達の注目を浴びている。

「ご、誤解ですってばー!」

そんな叫びも虚しく聞く耳を持ちませんというように彼女達に視線を逸らされた。本当に誤解だってば。頭を抱えた私に墨田係長はずいっと文具の発注リストを押し付けた。

「くれぐれもトラブルを起こさないでくれよ。俺はあいつが大嫌いなんだ。一人でモテやがっていけ好かない奴だ」

ぶつぶつ言いながら墨田係長はあれもこれもと大量の仕事を私に言いつける。紙山さん、そんなに悪い人でもないよと思いながら「がんばります」と当の本人に教えられた通り堂々と胸を張った。その日一日、墨田係長から大量の仕事といつもの倍以上に鞭みたいな指導を受け、それでもなんとかそれらをやり終えた私はへとへとになって退社した。

徒歩五分程の紙山文具店に帰宅すると、三階に明かりが点いている。そして何やら美味しそうな匂いがするではないか。晩飯は豪華にして待っていると言っていた紙山さんの言葉を思い出す。いっぱい動いてお腹も減っている。うきうきと鼻歌を歌いながら外階段を上がった。ノックもせずに三階のドアを開けると知らない女性が鼻歌を歌いながらキッチンに立っていた。さっきと同じ匂いのする鍋の蓋を開けて、小さなスプーンでその女性からアーンと味見をさせられている紙山さんもいる。その女性は出ているところが出ているとすぐにわかる人だった。

「どう、美味しい?」

「ああ、うまい」

恐る恐る入って行った私に気がついたその女性がこちらを振り返った。綺麗に巻かれた明るい茶色のロングヘアを肩まで垂らし、ふくよかな膨らみを持った胸元の深く開いたⅤネックの薄いピンク色のカットソーに白いタイトスカートを履いて、カットソーと同じようなピンク色のエプロンをつけている。もしかしてこの人が元カノの奈々子さん?その女性は紙山さんの片耳に口元を寄せて小さく囁いた。

「新しい助手の子?」

「いや、取引先の人間だ」

彼女は可愛らしい方ねと返すと真っすぐに私の方に歩み寄ってきて親しみのある明るい笑顔を見せた。

「初めまして、百瀬奈々子です。ちょっとお邪魔してます。エプロンはあなたの?借りてました」

「いえ、それは私のでは」

見覚えのないエプロンに紙山さんを見ると、きまり悪そうに目を逸らされた。ああ、もしかして、奈々子さんの好きな色だから買っていて使わずにいたとか?そう推察した私はそれについては黙っている事にした。それにしてもこの人が紙山さんの元カノなんだって思ったら、鼻歌を歌っていたさっきまでの自分が恥ずかしく思えた。その鼻歌は最近流行っていたラブソングで今、奈々子さんが口ずさんでいたものと同じだったから。

でも、二人はケンカ別れしたはず。それなのにどうしてここにいるのだろう。聞きたい事が嵐のように頭の中を巡る。けれど問う勇気もない私はただ黙って自己紹介をした。

「筆野さん、よろしくね。私、前に近くの会社で働いていたの。思うところあってこの前辞めちゃったのだけどね」

「思うところ?」

奈々子さんは、いつの間にか二口目を鍋からスプーンで味見している紙山さんに声をかけた。

「あれから文仁が寂しがっているかなと思って来てみたら、もう可愛いお友達がいるみたいだから心配なさそうね。私はここで失礼しようかな」

「待て。せっかく来たんだから食って行けばいい」

すると奈々子さんは私を見て小首を傾げた。

「お邪魔じゃなければだけど、平気かしら?」

「えっ、あ、もちろん、奈々子さんもご一緒にどうぞ!」

「ありがとう。じゃ、遠慮なくいただこうかな」

奈々子さんは勝手知ったる動作で食器棚の中からワイングラスをもう一つ取り出した。

「筆野さんってお酒飲める人?」

「はい」

紙山さんと奈々子さん、そして私はワインで乾杯をした。奈々子さんはいそいそと三人分のビーフシチューとサラダをテーブルに並べてくれた。ワイングラスもお皿もスプーンやフォークがどこにあるかも奈々子さんは覚えているようで、やっぱりここで別れるまで暮らしていたのだろうなと感じられた。

湯気の立つビーフシチューを口にした。お肉がホロホロでとろけるように柔らかくてとても美味しい。

「それであの件はどうなったの?手がかりは掴めた?」

新しい勤め先であるという探偵事務所の話を奈々子さんは一方的に話した後、そんな事を紙山さんに問いかけた。

「あの件って何ですか?」

「お前には関係ない」

気になってつい聞いてしまったら、隣に座った紙山さんは気を悪くした様子でそう言うと手元のワインをグビグビと飲んだ。

紙山さんは何杯目かのワインを飲み干し、両の頬を真っ赤にさせている。

「ちょっと飲みすぎじゃない?もう止めたら?」

心配そうに紙山さんの方に身を乗り出してそんな事を言う奈々子さん。その胸元のたわわな二つの果実が色気たっぷりにテーブルの上に載っている。美人にボインは鬼に金棒的なものがあるなと場にそぐわない事を思ってしまった私は邪念を振り払うようにお水を持って来ますと立ち上がりキッチンへ行った。戻って来ると紙山さんはテーブルに突っ伏したまま顔を横向きにして眠ってしまっている。それをじっと見つめている奈々子さんの顔がなんだか切なげに見えた。

「お水、持って来ました」

「寝ちゃったね」

「……はい」

二人で紙山さんの寝顔をじっと見つめる。私の方を向いて眠るその寝顔は睫毛が長くてくるりとしていて本当に顔だけなら誰もが見惚れてしまいそうだ。

「ねぇ、ちょっと上で話さない?まだ飲める?」

口元を少し上げた奈々子さんがワインボトルを掲げて言う。二人でそっとテーブルを立った。部屋を出る時、紙山さんの肩にそっとブランケットをかけた。

屋上に上がると綺麗な星空が見えた。明日は晴れかな。洗濯ものはよく乾くだろうか。物干し竿の傍を通る時にそんな事を考えた。奈々子さんと部屋から持って来た椅子を並べて座って改めてワインで乾杯をした。

「ここから見る星、やっぱりいいねぇ」

奈々子さんは気持ち良さそうに夜風に吹かれながら肩まで垂らされた長い髪をかきあげた。色気たっぷりのその仕草は女である私でも惚れ惚れとするものだった。

「お仕事には慣れた?墨田係長、厳しいから大変でしょう?」

どうして知っているのだろうと目を丸くした私に、奈々子さんは口元を緩めた。

「その顔、どうして知っているのかって思っているわね。私、新人だけど今は探偵をやっているでしょ。自分がこれから訪れる場所で出逢う可能性のある人間の素性ぐらいは知っておかないと自分の身の安全が保障できないからよ。誰かと会う時はいつも事前に身辺リサーチしているの」

奈々子さんは黙っていてごめんねと申し訳なさそうに謝った。

「係長に怒られまくって、しょげてない?」

「今日もたっぷり絞られました」

「私もそうだったわよ。いつも役立たず―とか怒られまくっていたなぁ」

「そう!そうなんですよ!私も役立たずと言われてだいぶ落ち込みました」

力んで同意すると、奈々子さんはでも、と言って私のグラスにワインを足してくれた。

「気にしないの、そんなの。私も新人の時、墨田係長が指導役でね。散々役立たずって怒鳴られてばっかりだったんだ。でも、ここに文具の調達に来て、文仁と会って。それからは怒られた時に反省はするけれど、そこまで落ち込まなくなったの。何でかわかる?」

「いいえ……」

「文仁が落ち込んでいた私をペット探しに誘ってくれたの。常連客のおばあちゃんから近くに住むお孫さんのフェレットが逃げ出したから探して欲しいって依頼が来ているから手伝わないかって。それから休みの日を使って、二人で探し回っているうちに落ち込んでいた気持ちも忘れられてね。フェレットは近くの雑居ビルのオフィスのおじさんに保護されていて無事に見つかったのよ。おばあちゃんとゆずちゃん、すごく喜んでくれてね。ああ、こんな私でも誰かの役に立てて、笑顔にしてあげられたってすごく救われるような気持ちになって。それで何回か探偵のお仕事を手伝っているうちにやり甲斐を感じてね、自分でもやりたいって思いきって転職して、今は大手の探偵事務所で見習い探偵って訳」

「あの、そのゆずちゃんがフェレットの飼い主さんですか?」

「そうよ、知っているの?お絵かきが好きな女の子よ。彼女がスケッチブックを買いに来た時、ちょうど買い出しを頼まれてそこで顔見知りになったの。おばあちゃんととても仲が良くってね」

「知っています!この前、店番を頼まれた時におばあちゃんと絵を描くんだって色鉛筆を買って行きました」

偶然の一致が嬉しくてそう言ったら奈々子さんはにっこりと笑った。

「おそらく同じ子ね。あのフェレット、元気かなぁ」

「元気そうにちょこちょこ歩き回っていました」

「そう、良かったぁ。しょっちゅう脱走するって言っていたから気になっていたのよ」

「常連さんなら、またお店にいらしたら会えるかもしれませんね」

軽い気持ちでそう言ったら奈々子さんは首を横に振った。

「私、ここにはもう来ないって決めたの」

「え?」

「今日はそれを伝えに来たのだけど、本人に寝られちゃったわね」

奈々子さんはおかしそうに笑って、それからじっと私を見つめてきた。

「私、文仁と付き合っていたの。でもケンカしてふられちゃって。勝手にしろって言われてここを飛び出したままだった。だから、今日はちゃんとお別れを言いにきたの。今は、結婚前提で付き合う彼がいるわ」

「そんな……」

それじゃ、紙山さんの抱えている未練はいったいどうなるのと不安になった。

「文仁を好きになって付き合ってって言ったのは私。最初は皆に人気の彼と付き合えて有頂天だったし楽しかった。でも付き合って初めての誕生日に文仁がくれた特注の名前入りの万年筆を同窓会で再会した元彼がメモを取りたいけどペンを持っていないから貸してくれって言うから貸したのね。それで私ったら、うっかりして貸したのを忘れて帰っちゃって。知っている?万年筆って使っている本人以外の人間が使うと変に書き癖がついてしまって書きつらくなる代物なのよ」

「聞いた事があります」

「結局、返してもらった時にはもう元彼の書き癖がついていた。それに気がついた文仁がその人とどういう関係なのかって詰問してきてケンカになったの。実はね、その人に返してもらおうと会いに行ったら私にまだ好意を持ってくれていたらしくて、“君に返したら繋がりがなくなってしまうからまた会えるように借りたままにしてしまった、やり直したい”なんて言うのよ?私でなきゃ嫌だってプロポーズもされた。私、馬鹿だから彼を忘れる為に、新しい恋をしようとしていたってその時、気がついたの。それで、彼の方が眩しく思えてしまって本気になってしまった」

人の気持ち、特に恋愛感情なんてものはその時々で移ろいゆくものだ。昔の想いが再燃してしまうのをかき消そうとしてもきっと難しいだろう。

「それで最後に文仁が言ったの。“どうするかはもう、お前が決めていい”って。あれは、私がもう別れる事を決めているってわかっていたから身を引いてくれたんだと思う。今、考えるとね」

どうするか、決めていい。一見相手を突き放すような提案は紙山さんの不器用な優しさなのかもしれない。相手に選択権を委ねてしまえば、相手はきっと希望通りの事を言うのだろうから、必然的に自分の希望は断たれる。それをわかっていて紙山さんは奈々子さんの好きなピンク色が散りばめられた部屋に暮らすほど今でも未練があるのに奈々子さんと別れてあげたのだろうなと思えた。

奈々子さんが今、腰につけている薄いピンク色のエプロンの結び目がいつの間にか緩んで風に揺られて今にも解けそうだ。ここに紙山さんがいたら、きっとぎゅっと結び直してあげるのだろう。

「奈々子さんの好きな色って、ひょっとしてそのエプロンみたいなピンク色だったりしますか?」

その問いに奈々子さんは不思議そうに綺麗な瞳を瞬かせて、まあ、ピンクは嫌いじゃないわと答えた。―やっぱりだ。紙山さんは別れた今も奈々子さんへの未練を抱えているんだね。奈々子さん、気がついてあげればいいのに。

でも、それを今さら言ったところで奈々子さんの気持ちはたぶん変わらないだろう。奈々子さんが星空をうっとりと見上げている左手の薬指には星みたいにきらめくダイヤモンドの指輪が光っている。

「彼氏からのですか?」

嬉しそうに頷く奈々子さんの幸せそうな顔を見て心が痛んだ。私には紙山さんと奈々子さんの過去の事なんて何もまったく関係がないのに、なぜか紙山さんがここにいなくて良かったと思えた。奈々子さんは風がでてきたから降りようと言い、二人で三階の部屋に戻る。紙山さんはまだすやすやと寝入っている。

「私、そろそろ帰るわね」

そう言って奈々子さんは食べ終えていたお皿を持ち上げる。

「片付けは私がやりますから大丈夫です」

「ありがとう。お言葉に甘えるわね」

「はい。今日はご馳走様でした。シチュー、とても美味しかったです」

「私は手伝っただけよ」

奈々子さんは外へ出てから、見送りについて来た私に向き直って言った。

「文仁が起きたら伝えてくれるかしら。あなたのおかげで新しい人生が始められる。いろいろ迷惑をかけたけれど、本当にありがとうって」

はいと頷いた私に奈々子さんは微笑んで、手を出してと言った。渡されたのは部屋の鍵だった。

「文仁に返しておいてくれるかしら。それと……彼の事、よろしくね。あなたの事、気に入っているみたいだから」

「え?そんなことないですよ、いつも呆れられていますし」

「文仁は興味ない女にお母さんの得意だった手料理作ったりしないわ。そういう人だから」

「お母さん?」

「文仁のお母さん直伝のビーフシチューなのよ、あれ。付き合っている時、よく作ってくれてね。想い出の味なんだって」

「想い出?」

「文仁のお母さん、五年前に亡くなったのよ。お店を手伝いに来ていてね、店に子供を追いかけて入って来た通り魔に店主のおじいちゃんと立ち向かって殺されたの。子供をかばって刃物を振り回す男に立ち向かっていった二人は、この辺りの英雄なのだそうよ」

「……英雄」

「犯人を今でも文仁は探している。探偵の腕を忘れないように磨きながら、おじいちゃんの愛した店を守って」

奈々子さんは切なげに言葉を繋げる。

「文仁、その日、仕事が休みで文具セールの手伝いに行く予定だったのに寝坊しちゃって、代わりにお母さんが店番に行ったらしいの。文仁が悪いと思って店に駆け付けた時には子供は逃げて助かったけれど犯人も逃げてしまっていて、二人は手遅れだった。だから、三年働いていたお父さんの探偵社を辞めて、おじいちゃんの店を継いだの」

「そんなことが……」

「文仁、お母さんに”代わりに店番行くからあなたは寝てな”と言われて、頼んでしまったことをずっと後悔しているみたい。だから、誰かにどうしたいかと言われても、”どうしたいか決めていい”って言っちゃうのよね。自分で決めるのが、怖いのよ」

自分で店番をしないと決めてしまって、結果、母親を、そして祖父を殺されてしまったという後悔、それはきっと想像する以上につらいものだろう。

紙山さんが抱えていた悲劇の過去に言葉を失ってしまった私の肩にそっと手を置くと奈々子さんはあの人には内緒よと行ってしまった。街灯の下を歩いて行く彼女のスプリングコートの色はやっぱり薄いピンク色で、それを見ていたら余計に切なくなった。紙山さんの元から奈々子さんもいなくなってしまうのだなって。

部屋に戻ると紙山さんは起きていて水を飲んでいた。私は紙山さんに手を出して下さいとさっき奈々子さんから渡された鍵を見せた。

「今なら間に合うかもしれませんよ。追いかけなくていいんですか?遠慮している場合じゃないですよ」

紙山さんは険しい顔で私の指先で揺れている鍵を見つめていたけれど、やがて目を逸らした。

「あいつが決めた事だ」

紙山さんは水を飲むのを止めてテーブルに戻り、まだ残っていたワインをボトルごと口にあて飲み干す。

「止めた方がっ」

慌てて駆け寄るが遅かったみたいで紙山さんはまたテーブルに突っ伏してしまった。慌てて肩を揺すったけれど起きてはくれない。どうやらお酒は相当弱いみたいだ。弱い人が飲む時は、大抵、無理をしている。今、紙山さんが無理にでも忘れようとしているのはきっと遠ざかっていく恋人だった人の事。もしかして、お母さんやおじいちゃんの事かもしれない。今はそっとしてあげよう。

そう思いながら向かいに座って眉を顰めて眠る紙山さんの頭にそっと触れた。艶やかにうねった黒髪は熱を持ったように温かい。前に美優ちゃんの事で聞き込みに来た刑事を見送った時、紙山さんが言っていた事を不意に思い出す。

『刑事さん達、紙山さんに謝罪するとか言っていましたけど、まだしっかり疑っていましたね』

『刑事は疑う事が商売だからな』

『探偵も同じですね』

『いや、少し違う』

『違う?』

『刑事は市民の安全を守るのが仕事、探偵は市民の心も守る』

紙山さんが“心も守る”と言ったのは、おじいちゃんから引き継いだ店を守るという意味でもあったのだね。

眠る紙山さんの髪をスウッと撫でる。それから何をしているのだと我に返った。紙山さんの背中にそっと毛布をかけて、お鍋に残っているビーフシチューをお皿によそって静かに食べた。お母さん直伝のビーフシチューなんだね。スパイスの酸味が利いていて噛み締めたお肉が柔らかくて、紙山さんのお母さんもお料理が上手だったのだなと思う。私も上手に作れるようになれたらと思いながら黙々と口に運んだ。二度目の夜食だった。それは会話のないご飯だった。けれど紙山さんの寝息を聴きながら、そして寝顔を見ながら味わうそれもまた格別美味しかった。柔らかなお肉をフォークで口に運び咀嚼して飲み込む。一口、二口とワインを飲んで、それから紙山さんの寝顔と手元にある奈々子さんが置いて行ったこの部屋の鍵をじっと見つめる。もう事件は終わってしまった。犯人は逮捕され、ここに匿われている必要はない。この部屋を出て行かなきゃならない。口も悪いし人使いも荒い、ちょっと変わった店主。なのに一緒にいると一人より楽しい。明日になったら頼んでみようか。会社が近いのでここにいてもいいですかって。そうしたら言ってくれるかな。

『決めるのは、お前だ』

……そんな訳ないか。

紙山さんの寝顔を見つめていると期待の入り混じる甘酸っぱい感情で胸がいっぱいになる。ここにいられたら楽しいだろうな。もう一度その髪に手を伸ばすことに抗えない私とすやすやと眠る文具店の店主を金色の画鋲をばら撒いたような夜空の星達が遠くからそっと見守っている。静かな夜だった。

0

お気に入りに追加

4

あなたにおすすめの小説

ARIA(アリア)

残念パパいのっち

ミステリー

山内亮(やまうちとおる)は内見に出かけたアパートでAR越しに不思議な少女、西園寺雫(さいおんじしずく)と出会う。彼女は自分がAIでこのアパートに閉じ込められていると言うが……

ちょっと大人な体験談はこちらです

神崎未緒里

恋愛

本当にあった!?かもしれない

ちょっと大人な体験談です。

日常に突然訪れる刺激的な体験。

少し非日常を覗いてみませんか?

あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?

※本作品ではPixai.artで作成した生成AI画像ならびに

Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。

※不定期更新です。

※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由

フルーツパフェ

大衆娯楽

クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。

トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。

いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。

考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。

赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。

言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。

たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

極悪家庭教師の溺愛レッスン~悪魔な彼はお隣さん~

恵喜 どうこ

恋愛

「高校合格のお礼をくれない?」

そう言っておねだりしてきたのはお隣の家庭教師のお兄ちゃん。

私よりも10歳上のお兄ちゃんはずっと憧れの人だったんだけど、好きだという告白もないままに男女の関係に発展してしまった私は苦しくて、どうしようもなくて、彼の一挙手一投足にただ振り回されてしまっていた。

葵は私のことを本当はどう思ってるの?

私は葵のことをどう思ってるの?

意地悪なカテキョに翻弄されっぱなし。

こうなったら確かめなくちゃ!

葵の気持ちも、自分の気持ちも!

だけど甘い誘惑が多すぎて――

ちょっぴりスパイスをきかせた大人の男と女子高生のラブストーリーです。

小さなことから〜露出〜えみ〜

サイコロ

恋愛

私の露出…

毎日更新していこうと思います

よろしくおねがいします

感想等お待ちしております

取り入れて欲しい内容なども

書いてくださいね

よりみなさんにお近く

考えやすく

先輩はときどきカワウソになる!?

渋川宙

キャラ文芸

リケジョの椎名美織は、憧れの先輩・占部史晴がカワウソに変化するところを目撃してしまった。

それは謎の呪いが原因で、しかも魔法使いが絡んでいるのだとか!?が、史晴はひょっとしたら科学の力で何とかなるかもと奮闘しているという。

秘密を知ってしまった以上は手伝うしかない!美織は憧れの先輩をカワウソ姿から救えるのか?!

男装官吏と花散る後宮〜禹国謎解き物語〜

春日あざみ

キャラ文芸

「歴女として、こんな素敵な機会を見逃してなるものですか!」

宮廷で史書編纂事業を担う「志部」が立ち上がると聞き、居ても立ってもいられなくなった歴史オタクの柳羅刹。血の滲むような勉強の日々を重ね、齢十八の年、男と偽り官吏登用試験、科挙を受験した。見事第一等の成績で官吏となった羅刹だったが。珍妙な仮面の貴人、雲蘭に女であることがバレてしまう。あわや死罪と思いきや、雲嵐に取引を持ちかけられる。後宮に巣食う悪霊を成敗すれば、秘密を守ってくれる上、志部への内定を確実にしてくれるという。

様子のおかしい仮面の貴人を疑いつつも、断る理由のない羅刹は、悪霊について調べ始めるが——。

「歴女×仮面の貴人(奇人?)」が紡ぐ、中華風世界を舞台にしたミステリ開幕!

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる