お気に入りに追加

6

あなたにおすすめの小説

平凡冒険者のスローライフ

上田なごむ

ファンタジー

26歳独身動物好きの主人公大和希は、神様によって魔物・魔法・獣人等ファンタジーな世界観の異世界に転移させられる。

平凡な能力値、野望など抱いていない彼は、冒険者としてスローライフを目標に日々を過ごしていく。

果たして、彼を待ち受ける出会いや試練は如何なるものか……

ファンタジー世界に向き合う、平凡な冒険者の物語。

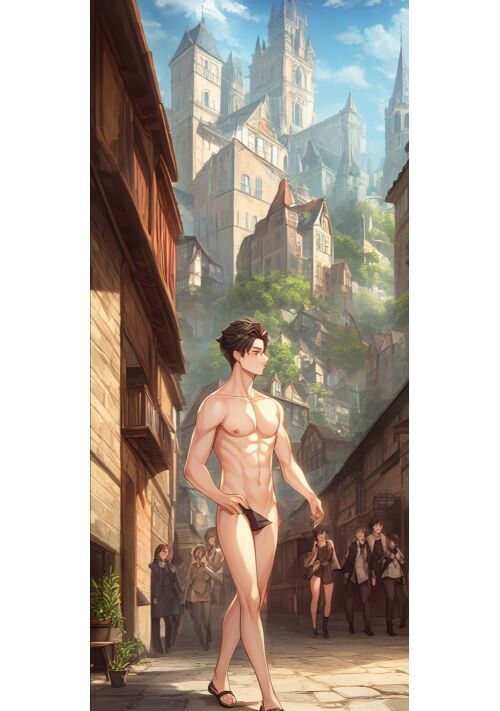

ゲームのモブに転生したと思ったら、チートスキルガン積みのバグキャラに!? 最強の勇者? 最凶の魔王? こっちは最驚の裸族だ、道を開けろ

阿弥陀乃トンマージ

ファンタジー

どこにでもいる平凡なサラリーマン「俺」は、長年勤めていたブラック企業をある日突然辞めた。

心は晴れやかだ。なんといってもその日は、昔から遊んでいる本格的ファンタジーRPGシリーズの新作、『レジェンドオブインフィニティ』の発売日であるからだ。

「俺」はゲームをプレイしようとするが、急に頭がふらついてゲーミングチェアから転げ落ちてしまう。目覚めた「俺」は驚く。自室の床ではなく、ゲームの世界の砂浜に倒れ込んでいたからである、全裸で。

「俺」のゲームの世界での快進撃が始まる……のだろうか⁉

一宿一飯の恩義で竜伯爵様に抱かれたら、なぜか監禁されちゃいました!

当麻月菜

恋愛

宮坂 朱音(みやさか あかね)は、電車に跳ねられる寸前に異世界転移した。そして異世界人を保護する役目を担う竜伯爵の元でお世話になることになった。

しかしある日の晩、竜伯爵当主であり、朱音の保護者であり、ひそかに恋心を抱いているデュアロスが瀕死の状態で屋敷に戻ってきた。

彼は強い媚薬を盛られて苦しんでいたのだ。

このまま一晩ナニをしなければ、死んでしまうと知って、朱音は一宿一飯の恩義と、淡い恋心からデュアロスにその身を捧げた。

しかしそこから、なぜだかわからないけれど監禁生活が始まってしまい……。

好きだからこそ身を捧げた異世界女性と、強い覚悟を持って異世界女性を抱いた男が異世界婚をするまでの、しょーもないアレコレですれ違う二人の恋のおはなし。

※いつもコメントありがとうございます!現在、返信が遅れて申し訳ありません(o*。_。)oペコッ 甘口も辛口もどれもありがたく読ませていただいてます(*´ω`*)

※他のサイトにも重複投稿しています。

マイナー18禁乙女ゲームのヒロインになりました

東 万里央(あずま まりお)

恋愛

十六歳になったその日の朝、私は鏡の前で思い出した。この世界はなんちゃってルネサンス時代を舞台とした、18禁乙女ゲーム「愛欲のボルジア」だと言うことに……。私はそのヒロイン・ルクレツィアに転生していたのだ。

攻略対象のイケメンは五人。ヤンデレ鬼畜兄貴のチェーザレに男の娘のジョバンニ。フェロモン侍従のペドロに影の薄いアルフォンソ。大穴の変人両刀のレオナルド……。ハハッ、ロクなヤツがいやしねえ! こうなれば修道女ルートを目指してやる!

そんな感じで涙目で爆走するルクレツィアたんのお話し。

はずれスキル『本日一粒万倍日』で金も魔法も作物もなんでも一万倍 ~はぐれサラリーマンのスキル頼みな異世界満喫日記~

緋色優希

ファンタジー

勇者召喚に巻き込まれて異世界へやってきたサラリーマン麦野一穂(むぎのかずほ)。得たスキルは屑(ランクレス)スキルの『本日一粒万倍日』。あまりの内容に爆笑され、同じように召喚に巻き込まれてきた連中にも馬鹿にされ、一人だけ何一つ持たされず荒城にそのまま置き去りにされた。ある物と言えば、水の樽といくらかの焼き締めパン。どうする事もできずに途方に暮れたが、スキルを唱えたら水樽が一万個に増えてしまった。また城で見つけた、たった一枚の銀貨も、なんと銀貨一万枚になった。どうやら、あれこれと一万倍にしてくれる不思議なスキルらしい。こんな世界で王様の助けもなく、たった一人どうやって生きたらいいのか。だが開き直った彼は『住めば都』とばかりに、スキル頼みでこの異世界での生活を思いっきり楽しむ事に決めたのだった。

ダンジョン美食倶楽部

双葉 鳴|◉〻◉)

ファンタジー

長年レストランの下働きとして働いてきた本宝治洋一(30)は突如として現れた新オーナーの物言いにより、職を失った。

身寄りのない洋一は、飲み仲間の藤本要から「一緒にダンチューバーとして組まないか?」と誘われ、配信チャンネル【ダンジョン美食倶楽部】の料理担当兼荷物持ちを任される。

配信で明るみになる、洋一の隠された技能。

素材こそ低級モンスター、調味料も安物なのにその卓越した技術は見る者を虜にし、出来上がった料理はなんとも空腹感を促した。偶然居合わせた探索者に振る舞ったりしていくうちに【ダンジョン美食倶楽部】の名前は徐々に売れていく。

一方で洋一を追放したレストランは、SSSSランク探索者の轟美玲から「味が落ちた」と一蹴され、徐々に落ちぶれていった。

※カクヨム様で先行公開中!

※2024年3月21で第一部完!

魔界最強に転生した社畜は、イケメン王子に奪い合われることになりました

タタミ

BL

ブラック企業に務める社畜・佐藤流嘉。

クリスマスも残業確定の非リア人生は、トラックの激突により突然終了する。

死後目覚めると、目の前で見目麗しい天使が微笑んでいた。

「ここは天国ではなく魔界です」

天使に会えたと喜んだのもつかの間、そこは天国などではなく魔法が当たり前にある世界・魔界だと知らされる。そして流嘉は、魔界に君臨する最強の支配者『至上様』に転生していたのだった。

「至上様、私に接吻を」

「あっ。ああ、接吻か……って、接吻!?なんだそれ、まさかキスですか!?」

何が起こっているのかわからないうちに、流嘉の前に現れたのは美しい4人の王子。この4王子にキスをして、結婚相手を選ばなければならないと言われて──!?

白の魔女の世界救済譚

月乃彰

ファンタジー

※当作品は「小説家になろう」と「カクヨム」にも投稿されています。

白の魔女、エスト。彼女はその六百年間、『欲望』を叶えるべく過ごしていた。

しかしある日、700年前、大陸の中央部の国々を滅ぼしたとされる黒の魔女が復活した報せを聞き、エストは自らの『欲望』のため、黒の魔女を打倒することを決意した。

そしてそんな時、ウェレール王国は異世界人の召喚を行おうとしていた。黒の魔女であれば、他者の支配など簡単ということを知らずに──。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる