お気に入りに追加

6

あなたにおすすめの小説

ビフレスト ~どうやら異世界転移をしたみたいです~

とやっき

ファンタジー

思いもよらぬ異世界転移をした主人公。

適当な日々を過ごしながら、少しずつ異世界の生活をエンジョイしていく・・・。

残念だが、そんなにうまくはいかない。

次々と事件や女の子や魔王に巻き込まれて、多難な日々が幕を開けたのであった。

(というわけで、よくあるチートな能力を持った主人公が、徐々にハーレム作っていく異世界転移ものです)

◇

2018/ 7 / 25

投稿再開しましたが、アルティメット不定期更新です!

やりすぎハイスペックの手が空いたときにこっそり書いて投稿します。

本編、読みやすいように努力します(ルビ多めとか)

え? 内容? そんなものはテキト・・・いえ、何でもありません。

更新は超不定期更新です。

下部にヒロインと初登場の話数を書いてます。

あ、ネタバレ注意?

ヒロイン

ドジっ子駄勇者(第2話登場)

魔王の妹な魔法使い(第4話登場)

口数少ない貧乳エルフ(第4話登場)

見た目ロリなドラゴン(第18時登場)

爆乳お姫様(第21話登場・2章の閑話で先に登場)

従順な侍女(第13話登場)

Sな死霊術師(第13話登場・1章の閑話で先に登場)

登場予定のヒロイン

男性苦手な水神(3章~4章くらいに登場?)

人懐っこい猫魔王(4章~5章くらいに登場?)

ちょいヤンデレ雪娘(4章~5章くらいに登場?)

だいたいこんな感じを予定してます。これからも頑張っていきますので、宜しくお願いいたします!

平凡冒険者のスローライフ

上田なごむ

ファンタジー

26歳独身動物好きの主人公大和希は、神様によって魔物・魔法・獣人等ファンタジーな世界観の異世界に転移させられる。

平凡な能力値、野望など抱いていない彼は、冒険者としてスローライフを目標に日々を過ごしていく。

果たして、彼を待ち受ける出会いや試練は如何なるものか……

ファンタジー世界に向き合う、平凡な冒険者の物語。

『購入無双』 復讐を誓う底辺冒険者は、やがてこの世界の邪悪なる王になる

チョーカ-

ファンタジー

底辺冒険者であるジェル・クロウは、ダンジョンの奥地で仲間たちに置き去りにされた。

暗闇の中、意識も薄れていく最中に声が聞こえた。

『力が欲しいか? 欲しいなら供物を捧げよ』

ジェルは最後の力を振り絞り、懐から財布を投げ込みと

『ご利用ありがとうございます。商品をお選びください』

それは、いにしえの魔道具『自動販売機』

推すめされる商品は、伝説の武器やチート能力だった。

力を得た少年は復讐……そして、さらなる闇へ堕ちていく

※本作は一部 Midjourneyにより制作したイラストを挿絵として使用しています。

異世界グルメ旅 ~勇者の使命?なにソレ、美味しいの?~

篠崎 冬馬

ファンタジー

独身一人暮らしの気楽なサラリーマン「加藤祐也」は、週末になると凝った料理を作っては動画サイトに投稿している「素人料理人」だった。ある日、いつものように料理の撮影を終えて食事をしていると、食いしん坊でちょっと残念な「のじゃロリ女神ヘスティア」に呼び出されてしまう。

元の世界に戻れなくなった主人公はチート能力を手にして異世界へと転移する。

「どうせなら魔王を倒し、勇者として歴史に名を刻むのじゃ!」

「はぁ? 嫌だよそんなの」

チート能力「アルティメット・キッチン」を使い、元の世界から食材や調理道具を取り寄せつつ、異世界で気楽なグルメ旅を始めた主人公は、様々な人と出会い、食文化を広げていくのであった。

※読むだけでお腹が空くような、飯テロノベルを目指して書いています。画像はiStockで購入、加工して使っています。著作権の問題はありません。

※エロシーンは多分無いですが、一応のためR15にしています。

異世界で演技スキルを駆使して運命を切り開く

井上いるは

ファンタジー

東京の夜、ネオンが輝く街を歩く中、主人公の桜井紗良(さくらい さら)は心地よい疲れを感じていた。彼女は人気ドラマの撮影を終えたばかりで、今夜は久しぶりの自由な時間だ。しかし、その自由も束の間、奇妙な感覚が彼女を襲った。突然、足元がふらつき、視界が暗転する。

目が覚めると、紗良は見知らぬ場所に立っていた。周りを見回すと、そこはまるで中世ヨーロッパのような街並み。石畳の道、木造の家々、そして遠くには壮麗な城が見える。「これは一体…」と呟く紗良。しかし、驚くべきことはそれだけではなかった。近くにいた人々の服装や言葉遣いが、まるで演劇の中にいるかのようだったのだ。

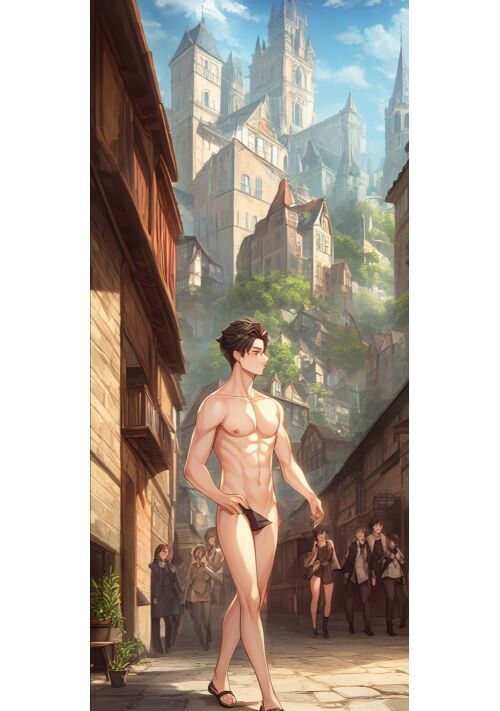

ゲームのモブに転生したと思ったら、チートスキルガン積みのバグキャラに!? 最強の勇者? 最凶の魔王? こっちは最驚の裸族だ、道を開けろ

阿弥陀乃トンマージ

ファンタジー

どこにでもいる平凡なサラリーマン「俺」は、長年勤めていたブラック企業をある日突然辞めた。

心は晴れやかだ。なんといってもその日は、昔から遊んでいる本格的ファンタジーRPGシリーズの新作、『レジェンドオブインフィニティ』の発売日であるからだ。

「俺」はゲームをプレイしようとするが、急に頭がふらついてゲーミングチェアから転げ落ちてしまう。目覚めた「俺」は驚く。自室の床ではなく、ゲームの世界の砂浜に倒れ込んでいたからである、全裸で。

「俺」のゲームの世界での快進撃が始まる……のだろうか⁉

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる