20 / 46

緑の色鉛筆

しおりを挟む

透き通るような秋の風が、家々の間をやさしく通り抜けていた。町の外れにある小さな公園では、子どもたちが遊具の周りで楽しそうに駆け回っている。そんな公園の一角、木のベンチに一人の少年が座っていた。彼の名前は大地、まだ小学二年生だ。短い黒髪が、彼の澄んだ瞳を引き立てていた。

「やっぱり、うまく描けないな……」

大地は、目の前に広げたスケッチブックを見つめながら、小さな声でつぶやいた。公園の風景を描こうとしているのだが、思ったように筆が進まない。彼の手元には、いろとりどりの色鉛筆が並んでいた。しかし、その手つきはぎこちなく、力強さに欠けていた。

「どうして、こんなにうまくいかないんだろう……」

周囲の子どもたちは彼の存在に気づくことなく、楽しげに遊び続けている。大地は、そんな風景を描きたいと思っていた。楽しそうな笑顔や、風に揺れる木々の姿を、色鉛筆で表現したかった。しかし、いくら描いても、どこか物足りなかった。

そのとき、大地の隣に年配の男性が座った。彼は顔に深いしわを刻んでいるが、どこか優しさが滲む表情をしている。ベージュのコートにチェックのマフラーを巻いたその男性は、手元にスケッチブックを抱えていた。

「お、絵を描いているのかい?」と、その男性が声をかけた。

大地は少し驚いて顔を上げたが、すぐに気を緩めた。「うん……でも、あんまり上手じゃないんだ」

「そうか、見せてもらってもいいかい?」

大地は少し戸惑ったが、ためらいながらもスケッチブックを男性に差し出した。男性はじっくりとその絵を見つめ、ふむ、と頷いた。

「なるほどね。これは、今の公園を描いたのかな?」

「うん……でも、全然上手じゃなくて」

「そんなことはないよ。君が描いたこの風景には、君の見たもの、感じたことがちゃんと表現されている。それが一番大事なんだ。」

大地はその言葉を信じられないような顔をしていたが、男性の優しい口調に少し安心したようだった。男性は自身のスケッチブックを開き、大地に見せた。そこには、同じ公園の風景が描かれていたが、どこか懐かしい色合いが印象的だった。光の当たり具合や、影のつけ方が絶妙で、まるで一瞬の静けさをそのまま切り取ったようだった。

「すごい……」

「ありがとう。でも、これは長い時間をかけて描いてきたものなんだ。君も、焦らずじっくりやればいい。色鉛筆っていうのは、不思議な道具でね。どう使うかで、世界がどんなふうに見えるかが変わるんだよ。」

そう言って、男性は一本の色鉛筆を大地に差し出した。それは、鮮やかな緑色の色鉛筆だった。

「これ、君にあげるよ。この緑色を使って、もう一度描いてごらん。きっと、違った景色が見えてくるよ。」

大地はその色鉛筆を大切そうに受け取った。「ありがとう、おじさん……」

「いいんだよ。君の絵が、もっともっと楽しく描けるようになる手助けができたら、それで十分だから。」

そのとき、大地の母親が公園にやってきた。「大地、そろそろ帰る時間よ」と、優しく声をかけてきた。

家に戻った大地は、すぐに机に向かい、もらった緑の色鉛筆を手に取った。昼間に描いたスケッチブックのページを開き、また公園の絵を描き始めた。先ほどのおじさんの言葉が、心の中で静かに響いていた。

「緑色を使ってみよう……」

大地は、遊具の近くに立っている木々にそっと色をつけ始めた。いつもなら葉っぱの色を濃い緑一色で塗っていたが、今日は違った。緑の中にも、少しずつ色の濃淡をつけてみた。風で葉が揺れる様子や、日の光が当たる部分、影になっている部分を意識しながら、ゆっくりと手を動かす。

描きながら、大地はふと思った。「おじさんは、どうして僕に色鉛筆をくれたんだろう?」

その疑問はすぐに消え、手元に集中した。色を塗るたびに、自分が見た公園が少しずつ鮮明になっていくようだった。緑がどんどん生き生きとして、風が吹いたときの感覚や、木々の間を抜ける光の柔らかさまで、まるで絵の中で感じ取れるような気がした。

「これなら……少し、いい感じかも!」

大地は夢中になって色を塗り続けた。自分の心の中で感じた公園が、色鉛筆を通じてスケッチブックに広がっていく。時間が経つのも忘れるほど、集中していた。

「大地、ご飯よ!」

母親の声が響いた。はっとして顔を上げた大地は、最後にもう一度緑の葉を塗り、満足そうに微笑んだ。

「今行くよ!」

食卓に着いた大地は、母親に今日の出来事を話し出した。

「公園でね、おじさんに会って、絵を見せてもらったんだ。それがすごく上手でさ! それで、緑色の色鉛筆をもらったんだよ。」

「そうなの。それはよかったわね。どんな絵を描いてたの?」母親は興味津々に聞いた。

「公園の風景。僕も真似してみたんだけど、少しはうまく描けた気がするんだ。」

「あとで見せてね。おじさんも、きっと大地の絵を気に入ってくれるわよ。」

夕食後、大地は母親にスケッチブックを見せた。母親はページをめくりながら、「あら、素敵ね」と笑顔で褒めてくれた。

翌日、大地は再び公園に足を運んだ。同じベンチに座り、おじさんが現れるのを待っていた。しかし、その日はどれだけ待ってもおじさんは現れなかった。数日が経っても同じだった。大地は少し寂しく感じながらも、もらった緑の色鉛筆を大切に使い続けていた。

数週間後、ある日突然、大地は母親と一緒に近くの美術展に行くことになった。町の画家が描いた絵が展示されるということで、大地はあまり乗り気ではなかったが、母親に連れられて会場に向かった。

会場に入ると、見覚えのある風景が目に飛び込んできた。大地が毎日通っていた公園の風景だ。よく見ると、それはあのおじさんが描いたもので、緑の葉や風の感覚までもが鮮やかに表現されていた。

「おじさんの絵だ……」

大地は驚いて絵の前に立ち止まった。そこには、おじさんの名前が記されていた。彼はこの町でも有名な画家で、長年風景画を描き続けていたのだ。

「あのおじさん、画家だったんだ……」

その瞬間、大地は心の中で何かがつながるのを感じた。おじさんが言っていた「自分の感じたことを表現する大切さ」の意味が、少しずつ理解できた気がした。

大地は、あのときもらった緑の色鉛筆を、これからも大切に使い続けようと心に決めた。そして、いつか自分も、あのおじさんのように、誰かの心に響く絵を描けるようになりたいと思った。

「やっぱり、うまく描けないな……」

大地は、目の前に広げたスケッチブックを見つめながら、小さな声でつぶやいた。公園の風景を描こうとしているのだが、思ったように筆が進まない。彼の手元には、いろとりどりの色鉛筆が並んでいた。しかし、その手つきはぎこちなく、力強さに欠けていた。

「どうして、こんなにうまくいかないんだろう……」

周囲の子どもたちは彼の存在に気づくことなく、楽しげに遊び続けている。大地は、そんな風景を描きたいと思っていた。楽しそうな笑顔や、風に揺れる木々の姿を、色鉛筆で表現したかった。しかし、いくら描いても、どこか物足りなかった。

そのとき、大地の隣に年配の男性が座った。彼は顔に深いしわを刻んでいるが、どこか優しさが滲む表情をしている。ベージュのコートにチェックのマフラーを巻いたその男性は、手元にスケッチブックを抱えていた。

「お、絵を描いているのかい?」と、その男性が声をかけた。

大地は少し驚いて顔を上げたが、すぐに気を緩めた。「うん……でも、あんまり上手じゃないんだ」

「そうか、見せてもらってもいいかい?」

大地は少し戸惑ったが、ためらいながらもスケッチブックを男性に差し出した。男性はじっくりとその絵を見つめ、ふむ、と頷いた。

「なるほどね。これは、今の公園を描いたのかな?」

「うん……でも、全然上手じゃなくて」

「そんなことはないよ。君が描いたこの風景には、君の見たもの、感じたことがちゃんと表現されている。それが一番大事なんだ。」

大地はその言葉を信じられないような顔をしていたが、男性の優しい口調に少し安心したようだった。男性は自身のスケッチブックを開き、大地に見せた。そこには、同じ公園の風景が描かれていたが、どこか懐かしい色合いが印象的だった。光の当たり具合や、影のつけ方が絶妙で、まるで一瞬の静けさをそのまま切り取ったようだった。

「すごい……」

「ありがとう。でも、これは長い時間をかけて描いてきたものなんだ。君も、焦らずじっくりやればいい。色鉛筆っていうのは、不思議な道具でね。どう使うかで、世界がどんなふうに見えるかが変わるんだよ。」

そう言って、男性は一本の色鉛筆を大地に差し出した。それは、鮮やかな緑色の色鉛筆だった。

「これ、君にあげるよ。この緑色を使って、もう一度描いてごらん。きっと、違った景色が見えてくるよ。」

大地はその色鉛筆を大切そうに受け取った。「ありがとう、おじさん……」

「いいんだよ。君の絵が、もっともっと楽しく描けるようになる手助けができたら、それで十分だから。」

そのとき、大地の母親が公園にやってきた。「大地、そろそろ帰る時間よ」と、優しく声をかけてきた。

家に戻った大地は、すぐに机に向かい、もらった緑の色鉛筆を手に取った。昼間に描いたスケッチブックのページを開き、また公園の絵を描き始めた。先ほどのおじさんの言葉が、心の中で静かに響いていた。

「緑色を使ってみよう……」

大地は、遊具の近くに立っている木々にそっと色をつけ始めた。いつもなら葉っぱの色を濃い緑一色で塗っていたが、今日は違った。緑の中にも、少しずつ色の濃淡をつけてみた。風で葉が揺れる様子や、日の光が当たる部分、影になっている部分を意識しながら、ゆっくりと手を動かす。

描きながら、大地はふと思った。「おじさんは、どうして僕に色鉛筆をくれたんだろう?」

その疑問はすぐに消え、手元に集中した。色を塗るたびに、自分が見た公園が少しずつ鮮明になっていくようだった。緑がどんどん生き生きとして、風が吹いたときの感覚や、木々の間を抜ける光の柔らかさまで、まるで絵の中で感じ取れるような気がした。

「これなら……少し、いい感じかも!」

大地は夢中になって色を塗り続けた。自分の心の中で感じた公園が、色鉛筆を通じてスケッチブックに広がっていく。時間が経つのも忘れるほど、集中していた。

「大地、ご飯よ!」

母親の声が響いた。はっとして顔を上げた大地は、最後にもう一度緑の葉を塗り、満足そうに微笑んだ。

「今行くよ!」

食卓に着いた大地は、母親に今日の出来事を話し出した。

「公園でね、おじさんに会って、絵を見せてもらったんだ。それがすごく上手でさ! それで、緑色の色鉛筆をもらったんだよ。」

「そうなの。それはよかったわね。どんな絵を描いてたの?」母親は興味津々に聞いた。

「公園の風景。僕も真似してみたんだけど、少しはうまく描けた気がするんだ。」

「あとで見せてね。おじさんも、きっと大地の絵を気に入ってくれるわよ。」

夕食後、大地は母親にスケッチブックを見せた。母親はページをめくりながら、「あら、素敵ね」と笑顔で褒めてくれた。

翌日、大地は再び公園に足を運んだ。同じベンチに座り、おじさんが現れるのを待っていた。しかし、その日はどれだけ待ってもおじさんは現れなかった。数日が経っても同じだった。大地は少し寂しく感じながらも、もらった緑の色鉛筆を大切に使い続けていた。

数週間後、ある日突然、大地は母親と一緒に近くの美術展に行くことになった。町の画家が描いた絵が展示されるということで、大地はあまり乗り気ではなかったが、母親に連れられて会場に向かった。

会場に入ると、見覚えのある風景が目に飛び込んできた。大地が毎日通っていた公園の風景だ。よく見ると、それはあのおじさんが描いたもので、緑の葉や風の感覚までもが鮮やかに表現されていた。

「おじさんの絵だ……」

大地は驚いて絵の前に立ち止まった。そこには、おじさんの名前が記されていた。彼はこの町でも有名な画家で、長年風景画を描き続けていたのだ。

「あのおじさん、画家だったんだ……」

その瞬間、大地は心の中で何かがつながるのを感じた。おじさんが言っていた「自分の感じたことを表現する大切さ」の意味が、少しずつ理解できた気がした。

大地は、あのときもらった緑の色鉛筆を、これからも大切に使い続けようと心に決めた。そして、いつか自分も、あのおじさんのように、誰かの心に響く絵を描けるようになりたいと思った。

0

お気に入りに追加

0

あなたにおすすめの小説

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

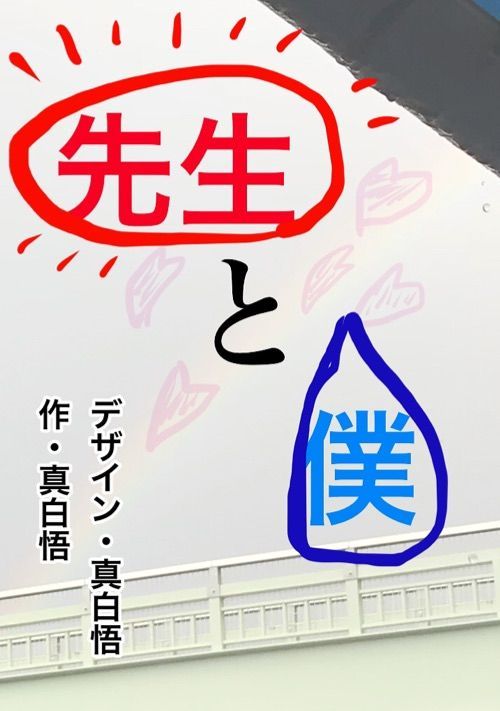

先生と僕

真白 悟

ライト文芸

高校2年になり、少年は進路に恋に勉強に部活とおお忙し。まるで乙女のような青春を送っている。

少しだけ年上の美人な先生と、おっちょこちょいな少女、少し頭のネジがはずれた少年の四コマ漫画風ラブコメディー小説。

ボールの行方

sandalwood

青春

僕は小学生だけど、これでも立派な受験生。

放課後、塾のない日は図書館に通って自習するほどには真面目な子ども……だった。真面目なのはいまも変わらない。でも、去年の秋に謎の男と出会って以降、僕は図書館通いをやめてしまった。

いよいよ試験も間近。準備万端、受かる気満々。四月からの新しい生活を想像して、膨らむ期待。

だけど、これでいいのかな……?

悩める小学生の日常を描いた短編小説。

男女比の狂った世界で愛を振りまく

キョウキョウ

恋愛

男女比が1:10という、男性の数が少ない世界に転生した主人公の七沢直人(ななさわなおと)。

その世界の男性は無気力な人が多くて、異性その恋愛にも消極的。逆に、女性たちは恋愛に飢え続けていた。どうにかして男性と仲良くなりたい。イチャイチャしたい。

直人は他の男性たちと違って、欲求を強く感じていた。女性とイチャイチャしたいし、楽しく過ごしたい。

生まれた瞬間から愛され続けてきた七沢直人は、その愛を周りの女性に返そうと思った。

デートしたり、手料理を振る舞ったり、一緒に趣味を楽しんだりする。その他にも、色々と。

本作品は、男女比の異なる世界の女性たちと積極的に触れ合っていく様子を描く物語です。

※カクヨムにも掲載中の作品です。

徹夜明けの社畜 ヤンキー姉さんと海へ行く

マナ

青春

IT土方で今日も徹夜している社畜のボクは、

朝方栄養ドリンクを買いに会社からコンビニへ行く。

そこで出会ったいかにもヤンキーという感じの女の人に声を掛けられ、

気付いたら一緒に海へと向かっているのだった。

💚催眠ハーレムとの日常 - マインドコントロールされた女性たちとの日常生活

XD

恋愛

誰からも拒絶される内気で不細工な少年エドクは、人の心を操り、催眠術と精神支配下に置く不思議な能力を手に入れる。彼はこの力を使って、夢の中でずっと欲しかったもの、彼がずっと愛してきた美しい女性たちのHAREMを作り上げる。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる