18 / 46

通学電車

しおりを挟む

毎朝、秋山涼太は6時半の電車に乗って学校へ向かう。田舎の小さな駅から都会の学校まで、約1時間半の通学時間は彼にとって、もう慣れた日課だった。朝のラッシュは嫌だが、無心に音楽を聴きながら車窓の風景を眺めることが、涼太にとっての小さな癒しになっていた。

ある日、いつもと同じようにホームで電車を待っていると、涼太の耳に妙な感覚が広がった。何かが違う。周りの音がやけに遠く、空気が重たく感じたのだ。

「今日は変な日だな…」と、ぼんやり思いながら電車に乗り込む。いつもと同じ通学路のはずだったが、その日は何かが確かに狂っていた。

電車の車内は異常に静かだった。朝の通勤電車にしては人が少ない。しかも、その少ない乗客たちは、どこか無機質な表情をしていて、視線をどこにも定めていない。いつもはスマートフォンを操作したり、本を読んでいる人が多いが、その日は誰一人としてそんな動きがなかった。

「…何だこれ、気味が悪いな。」

涼太はイヤホンを外し、周囲を窺った。やはり異様な雰囲気だ。まるで電車が現実世界とは違う場所に迷い込んでしまったかのような、どこか閉ざされた感じがした。

次の駅に着いた。ドアが開いたが、誰も乗り降りしない。ドアが閉まり、また無言の車内が続く。普段ならどんどん混み合ってくるはずの時間帯だが、誰も乗ってこない。窓の外に目をやると、いつも見慣れた風景が少しずつ変わっているのがわかった。家々の屋根やビルの姿が、不気味に歪んでいる。まるで溶けたかのようにぼやけ、遠のいていく。

「おかしい…。」

不安が押し寄せてきた涼太は、スマートフォンを取り出し、現在位置を確認しようとする。しかし、圏外だ。何度試しても接続が途切れている。電車内の掲示板も止まったままで、次の駅の情報すら表示されていない。

「どこに向かってるんだ…?」

心臓がドキドキと高鳴り始めた。涼太は周囲の乗客をもう一度見渡すが、誰も動かない。全員が無表情で座ったまま、虚空を見つめている。冷たい汗が背中を流れ落ちるのを感じた。

「降りよう…次の駅で降りるしかない。」

次の駅は遠かった。どれだけ時間が経ったのかわからないほど長く感じたが、ようやく電車は次の駅に滑り込んだ。ドアが開く。

「やっと…」

涼太は安堵し、外に出ようとした瞬間、足が止まった。ホームに誰もいない。それだけでなく、駅の照明が薄暗く、まるで廃駅のような荒廃した雰囲気が漂っている。ベンチは壊れ、雑草がホームに生い茂っている。

「ここ…どこだよ…」

涼太は慌てて電車に戻ろうとしたが、ドアは静かに閉まり、彼を置き去りにして発車してしまった。追いかけようとしても、足がすくんで動かない。ただ、電車が遠ざかる音だけが虚しく響いた。

一人取り残された駅のホームに立ち尽くす涼太。駅の名前を確認しようとしたが、看板は朽ち果てて文字すら読めない状態だった。風が吹き抜け、涼太はその冷たさに身を縮めた。

「まずい…これはやばい…」

焦りを感じながらも、涼太は駅舎の方へ歩き出した。だが、足元に何か妙な感触があることに気づく。足元を見ると、ぬかるんだ地面が靴にまとわりつき、まるで吸い込まれるかのように沈んでいく感覚に襲われた。涼太は慌てて後退り、何とかその場を逃れる。

「こんな場所、どうして…」

駅舎に向かう途中、涼太は古ぼけた掲示板に目を留めた。そこには、錆びついた字で何かが書かれている。かろうじて読める文字はこうだった。

「この駅に着いた者は二度と戻れない。」

冷や汗が一気に噴き出す。胸が張り裂けそうな恐怖に駆られた涼太は、逃げ出そうと駅舎の出口を探し始めた。しかし、どこへ向かっても出口は見当たらない。薄暗い通路を走り回るが、行き止まりばかりが続き、全く抜け出せない。

「誰か、助けて…!」

叫んでも、誰も応えてはくれない。ただ、その声が虚しく駅に反響するだけだった。やがて疲れ果てた涼太は、膝をついてしまった。息が荒く、心臓は痛いほど鼓動している。

その時だった。背後から、かすかに何かが動く音が聞こえた。振り向くと、さっきまで無人だったホームに、一人の影が立っていた。

「…誰だ?」

涼太は声を絞り出す。しかし、その影は微動だにせず、じっとこちらを見つめている。彼の胸に湧き上がる恐怖は、言葉にできないほどだった。

その時、影がゆっくりと歩み寄ってきた。音もなく、涼太の方へ近づいてくる。何とかして逃げなければと思ったが、足が動かない。恐怖に凍りついたまま、影は目の前までやってきた。

そして、影が顔を持ち上げた瞬間、涼太は声を失った。

それは、彼自身だった。

「…俺?」

影は、涼太の顔そのものだった。ただ一つ違うのは、その目だ。何の感情もない、虚ろな瞳が、涼太を見つめていた。まるで鏡に映る自分を見ているような感覚に、全身が凍りついた。

「お前は…誰なんだ?」

涼太がそう尋ねた瞬間、影は不気味に笑った。そして、その手を涼太に向けて伸ばしてきた。寒気が背筋を走り抜け、涼太は反射的に目を閉じた。しかし、その手は確実に彼の体に触れた。

次の瞬間、涼太は電車の座席に座っていた。周囲を見渡すと、朝のラッシュの光景が広がっている。人々がスマホを見つめ、ざわざわとした会話が聞こえる。いつも通りの通勤電車だ。

「なんだ…夢か?」

汗ばんだ手で自分の顔を触る。確かに現実だ。安心した涼太は、ふっと息をついた。

その時、スマホの画面に映った自分の顔に、彼は凍りついた。

「…違う…」

そこに映る顔は、自分のものだが、目が違った。あの虚ろで感情のない、まるで生気を失ったような目が、スマホの画面から彼を見つめていたのだ。鏡の中の”涼太”が、不気味に笑う。

そして、今度は「本物」が戻れなくなった。

ある日、いつもと同じようにホームで電車を待っていると、涼太の耳に妙な感覚が広がった。何かが違う。周りの音がやけに遠く、空気が重たく感じたのだ。

「今日は変な日だな…」と、ぼんやり思いながら電車に乗り込む。いつもと同じ通学路のはずだったが、その日は何かが確かに狂っていた。

電車の車内は異常に静かだった。朝の通勤電車にしては人が少ない。しかも、その少ない乗客たちは、どこか無機質な表情をしていて、視線をどこにも定めていない。いつもはスマートフォンを操作したり、本を読んでいる人が多いが、その日は誰一人としてそんな動きがなかった。

「…何だこれ、気味が悪いな。」

涼太はイヤホンを外し、周囲を窺った。やはり異様な雰囲気だ。まるで電車が現実世界とは違う場所に迷い込んでしまったかのような、どこか閉ざされた感じがした。

次の駅に着いた。ドアが開いたが、誰も乗り降りしない。ドアが閉まり、また無言の車内が続く。普段ならどんどん混み合ってくるはずの時間帯だが、誰も乗ってこない。窓の外に目をやると、いつも見慣れた風景が少しずつ変わっているのがわかった。家々の屋根やビルの姿が、不気味に歪んでいる。まるで溶けたかのようにぼやけ、遠のいていく。

「おかしい…。」

不安が押し寄せてきた涼太は、スマートフォンを取り出し、現在位置を確認しようとする。しかし、圏外だ。何度試しても接続が途切れている。電車内の掲示板も止まったままで、次の駅の情報すら表示されていない。

「どこに向かってるんだ…?」

心臓がドキドキと高鳴り始めた。涼太は周囲の乗客をもう一度見渡すが、誰も動かない。全員が無表情で座ったまま、虚空を見つめている。冷たい汗が背中を流れ落ちるのを感じた。

「降りよう…次の駅で降りるしかない。」

次の駅は遠かった。どれだけ時間が経ったのかわからないほど長く感じたが、ようやく電車は次の駅に滑り込んだ。ドアが開く。

「やっと…」

涼太は安堵し、外に出ようとした瞬間、足が止まった。ホームに誰もいない。それだけでなく、駅の照明が薄暗く、まるで廃駅のような荒廃した雰囲気が漂っている。ベンチは壊れ、雑草がホームに生い茂っている。

「ここ…どこだよ…」

涼太は慌てて電車に戻ろうとしたが、ドアは静かに閉まり、彼を置き去りにして発車してしまった。追いかけようとしても、足がすくんで動かない。ただ、電車が遠ざかる音だけが虚しく響いた。

一人取り残された駅のホームに立ち尽くす涼太。駅の名前を確認しようとしたが、看板は朽ち果てて文字すら読めない状態だった。風が吹き抜け、涼太はその冷たさに身を縮めた。

「まずい…これはやばい…」

焦りを感じながらも、涼太は駅舎の方へ歩き出した。だが、足元に何か妙な感触があることに気づく。足元を見ると、ぬかるんだ地面が靴にまとわりつき、まるで吸い込まれるかのように沈んでいく感覚に襲われた。涼太は慌てて後退り、何とかその場を逃れる。

「こんな場所、どうして…」

駅舎に向かう途中、涼太は古ぼけた掲示板に目を留めた。そこには、錆びついた字で何かが書かれている。かろうじて読める文字はこうだった。

「この駅に着いた者は二度と戻れない。」

冷や汗が一気に噴き出す。胸が張り裂けそうな恐怖に駆られた涼太は、逃げ出そうと駅舎の出口を探し始めた。しかし、どこへ向かっても出口は見当たらない。薄暗い通路を走り回るが、行き止まりばかりが続き、全く抜け出せない。

「誰か、助けて…!」

叫んでも、誰も応えてはくれない。ただ、その声が虚しく駅に反響するだけだった。やがて疲れ果てた涼太は、膝をついてしまった。息が荒く、心臓は痛いほど鼓動している。

その時だった。背後から、かすかに何かが動く音が聞こえた。振り向くと、さっきまで無人だったホームに、一人の影が立っていた。

「…誰だ?」

涼太は声を絞り出す。しかし、その影は微動だにせず、じっとこちらを見つめている。彼の胸に湧き上がる恐怖は、言葉にできないほどだった。

その時、影がゆっくりと歩み寄ってきた。音もなく、涼太の方へ近づいてくる。何とかして逃げなければと思ったが、足が動かない。恐怖に凍りついたまま、影は目の前までやってきた。

そして、影が顔を持ち上げた瞬間、涼太は声を失った。

それは、彼自身だった。

「…俺?」

影は、涼太の顔そのものだった。ただ一つ違うのは、その目だ。何の感情もない、虚ろな瞳が、涼太を見つめていた。まるで鏡に映る自分を見ているような感覚に、全身が凍りついた。

「お前は…誰なんだ?」

涼太がそう尋ねた瞬間、影は不気味に笑った。そして、その手を涼太に向けて伸ばしてきた。寒気が背筋を走り抜け、涼太は反射的に目を閉じた。しかし、その手は確実に彼の体に触れた。

次の瞬間、涼太は電車の座席に座っていた。周囲を見渡すと、朝のラッシュの光景が広がっている。人々がスマホを見つめ、ざわざわとした会話が聞こえる。いつも通りの通勤電車だ。

「なんだ…夢か?」

汗ばんだ手で自分の顔を触る。確かに現実だ。安心した涼太は、ふっと息をついた。

その時、スマホの画面に映った自分の顔に、彼は凍りついた。

「…違う…」

そこに映る顔は、自分のものだが、目が違った。あの虚ろで感情のない、まるで生気を失ったような目が、スマホの画面から彼を見つめていたのだ。鏡の中の”涼太”が、不気味に笑う。

そして、今度は「本物」が戻れなくなった。

0

お気に入りに追加

0

あなたにおすすめの小説

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

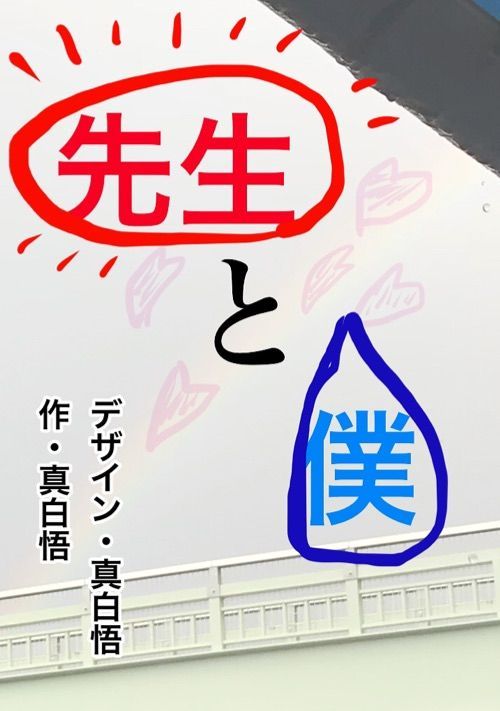

先生と僕

真白 悟

ライト文芸

高校2年になり、少年は進路に恋に勉強に部活とおお忙し。まるで乙女のような青春を送っている。

少しだけ年上の美人な先生と、おっちょこちょいな少女、少し頭のネジがはずれた少年の四コマ漫画風ラブコメディー小説。

ボールの行方

sandalwood

青春

僕は小学生だけど、これでも立派な受験生。

放課後、塾のない日は図書館に通って自習するほどには真面目な子ども……だった。真面目なのはいまも変わらない。でも、去年の秋に謎の男と出会って以降、僕は図書館通いをやめてしまった。

いよいよ試験も間近。準備万端、受かる気満々。四月からの新しい生活を想像して、膨らむ期待。

だけど、これでいいのかな……?

悩める小学生の日常を描いた短編小説。

男女比の狂った世界で愛を振りまく

キョウキョウ

恋愛

男女比が1:10という、男性の数が少ない世界に転生した主人公の七沢直人(ななさわなおと)。

その世界の男性は無気力な人が多くて、異性その恋愛にも消極的。逆に、女性たちは恋愛に飢え続けていた。どうにかして男性と仲良くなりたい。イチャイチャしたい。

直人は他の男性たちと違って、欲求を強く感じていた。女性とイチャイチャしたいし、楽しく過ごしたい。

生まれた瞬間から愛され続けてきた七沢直人は、その愛を周りの女性に返そうと思った。

デートしたり、手料理を振る舞ったり、一緒に趣味を楽しんだりする。その他にも、色々と。

本作品は、男女比の異なる世界の女性たちと積極的に触れ合っていく様子を描く物語です。

※カクヨムにも掲載中の作品です。

徹夜明けの社畜 ヤンキー姉さんと海へ行く

マナ

青春

IT土方で今日も徹夜している社畜のボクは、

朝方栄養ドリンクを買いに会社からコンビニへ行く。

そこで出会ったいかにもヤンキーという感じの女の人に声を掛けられ、

気付いたら一緒に海へと向かっているのだった。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる