5 / 8

5、貴方の働きに期待してるわ

しおりを挟む

その後のリットミンスターまでの旅路を、ふたりはゆっくりではあるが順調に進んだ。

メリアデューテは相変わらず奔放なものの、サイオンの教えや約束を破るような無茶はしない。これまでさんざんわがままな依頼者に振り回された経験のあるサイオンにしてみれば、かえって微笑ましいくらいのものだ。

そんな彼女は、旅程が後半に差し掛かったところで急に「剣術を教えてほしい」などと言い出した。

これが同業者の、あるいは本格的な依頼であれば答えはノーだ。中途半端な知識や技術はかえって身を滅ぼすし、そもそもあと数日の旅路で身につくような安いものではない。

(まあ、どうせ貴族のお嬢様の気まぐれだ。そう真面目に考えるほどのことでもないか)

サイオンはコミュニケーションの一環だと割り切って、旅の合間に簡単な護身術を教えてやることにした。

貴族の令嬢が、そこらの樹に向かって一生懸命掌打の練習をしているところは、見ているだけでも存外面白い。

――ただ問題は、日に日にその姿すら魅力的に見えてくることか。

今日も「腕を掴まれた時の対処法」として習った、急所への蹴り上げを練習しようとするメリアデューテ。筋は悪くないのだがいまいち重心が安定しないので、後ろからへっぴり腰を支えてやる。

その、なんとはなしに掴んだウエストのあまりの細さに。

サイオンは思わずごく、と喉を鳴らした。

「どうかしら。痛そう?」

「どうせやるなら変な遠慮はせず潰すつもりでやれ」

「うふふ、そうね。きっついのをお見舞いしてやるわ!」

肩越しに振り返る彼女のきらきらした瞳も、汗の香りも、妙に男の好奇心を刺激する。

白布の上に縫い付けて、身体の隅々まで暴いてやりたくなるような。

(重症だな)

サイオンはもやもやした感情を持て余していたが、目的地であるリットミンスターが近づくにつれもはや諦めつつあった。

なにせこちらは男で、向こうは女――しかもとびきりの美女だ。それが無警戒になつき、可憐な笑顔をふりまいてくるのだ。これで何も感じない方がおかしい。

とはいえ、あくまでふたりの関係は依頼人と護衛の冒険者だ。

仕事に私情を挟まないという己の信条を、サイオンは固く守り通した。

そして、十五日目。

ついにふたりは目的地であるリットミンスターまでたどり着いた。

といっても、貴族の保養地を含むリゾート街はここからさらに少し山間にある。リット湖と呼ばれる湖を囲むように上流階級向けの別荘が並んでおり、ここはそのふもとにあたる。

すでに日が傾きかけていたので、ふたりはリット湖を目指すのは明日に延ばし、ふもとで宿を取ることにした。

(この旅も明日で終わりか)

いつものようにひとり部屋を二部屋確保し、受付で金を払う。観光地だからか、こじんまりした庶民向けの宿にもかかわらず清潔感があり、内装も品が良かった。

今日は早く休み、明日は朝一番にここを発つ。そうすれば午前中のうちにウィットフォード侯爵家の別荘に着くだろう。

メリアデューテを屋敷に引き渡せば、この旅は終わりだ。

最終日だからといって、特にいつもと変わらない。変わる必要もない。

夕食は各自で、と告げた。これもいつも通りだ。

サイオンがカウンターの上に置かれた鍵の片方を受け取って背を向けると、去り際の二の腕にメリアデューテが触れた。

「……サイオン」

「なんだ?」とふり返ると、いつもは屈託なくサイオンを見つめてくる翠緑の瞳が戸惑いがちに泳いでいた。

メリアデューテはしばらく無言でうつむいていたが、やがて、ふう、と小さなため息を零す。

「今日までありがとう。ここまで来られたのは貴方のおかげよ」

「ずいぶんと気の早い挨拶だな。まだ明日がある」

「ええ、そうね……。だけどこうやってゆっくりお話しできるのも、きっと今夜で最後でしょうから」

「まあ、たしかにな」

メリアデューテと過ごした十五日間は、サイオンにとっても心穏やかで楽しい旅だった。

依頼者とは付かず離れず。それが本来のサイオンの仕事のやりかただ。

だがこの世間知らずでお人好しな令嬢を放っておけなくて、ついつい必要以上にかまってしまった。

思った以上に情が移ってしまっている。明日目的地に着いて、そのまま「じゃあな」と別れるのは名残惜しい――。そういう気持ちが湧いていた。

「デューテ。なら最後にふたりで食事でも――」

なにげなくディナーの誘いを口にしようとしたサイオンの唇に、そ、とメリアデューテの指が触れて言葉を留まらせた。そのまま白魚のような両手が、サイオンの左手を包み込む。

「サイオン……。楽しい旅をありがとう。最後まで、あなたの働きに期待しているわ」

そう言って、ゆっくりとこちらを見上げた。その瞳は受付のランプの光を受けて潤み、長いまつ毛が何度も瞬く。

相変わらず美しい女だ。まるで今生の別れのようにせつなげな表情を浮かべられて、サイオンは思わずどきりとさせられる。

ガラにもなく見とれていた隙に、無骨な手に握らされていたのは――ずっしりと重たい硬貨の感触。

「あっ、おい……」

「じゃあね」

サイオンの手に乗せられていたのは、三枚の金貨だった。

その意味を問う前に、メリアデューテはロングスカートの裾をひるがえして脇の階段を上がっていってしまう。

固まるサイオンを横目に、カウンターの中にいる宿の主人がひゅ~~と口笛を吹いた。

「あのバカ……!」

サイオンは金貨の入った拳でドカンとカウンターの天板を叩いた。

潤んだ瞳で見つめられて、名残惜しそうに「期待してるわ」などとささやかれて。

ここは小綺麗な宿屋で、手に握らされたのはどう考えても“心付け”の額を超えている金貨三枚。

――さて。この状況を、普通の男ならどう思うか。

「ひと晩売ってくれって意味に取るだろ……」

現に、一部始終を見ていた宿の主人は完全にそういう意味だと理解したらしく、グッと親指をサムズアップさせてこちらを見ている。

「や~うらやましいねえ! オレならあんな美女、こちらから金払ってでもお願いしたいもんだぜ!」

「おい兄ちゃん、代わってやろうかあ?」

日も沈みきる前から脇のバーで飲んだくれている連中に冷やかされて、サイオンは頭を抱えた。

名うての冒険者として界隈ではそれなりに知られている――しかも美男である――サイオンに、寄ってくる女はそれこそ星の数ほどいる。これまで、ギルドの依頼で顔を合わせた仲間や依頼者に関係を迫られたのも、一度や二度ではなかった。

仕事に私情は持ち込まないのが信条だが、後腐れのない女の誘いには乗ることもある。

ただし、二度同じ女は抱かない。

それがこれまでのサイオンのやりかただった。

だが自分でも気付かぬうちに、この半月でサイオンはすっかり変わってしまっていた。

弾けるような笑顔。

「まあ」と品良く驚いた顔。

頬を膨らませて少し怒った顔。

彼女の赤い髪、翠緑の瞳、美しいかんばせからしぐさのひとつひとつまでが、脳裏に焼き付いて離れない。

メリアデューテを抱きたいか? と問われれば、答えはイエスだ。

あんなに愛らしく魅力的な女はそうそういない。

もしや、金貨を託した彼女も同じ想いでいるのではないか。

めくるめく夜への期待に胸を高鳴らせて、部屋でサイオンの訪れを待っているのではないか?

「いや、何余計なことを考えてんだよ。いつも通り金銭感覚がおかしいだけだろ……」

そうだ、これまでの彼女のとぼけ具合からしてそれはない。単にこれまで通り、金を渡すという行為の符丁をよくわかっていないだけだ。

部屋に備え付けられたバスルームで汗を流そうとしたサイオンは、頭から冷水を被って都合のいい幻想を振り払った。

メリアデューテは庶民とは縁遠い高貴な令嬢だ。

目的地であるリットミンスターの別荘とやらにも、お抱えの召使いが山といるはず。今回の旅が終われば、また元の上げ膳据え膳の生活に戻るだけだ。

この地で第二王子との破局の傷を癒やしつつ、心ないゴシップの嵐が過ぎ去るのを待つ目算なのだろう。

ひと月もおとなしくしていれば、噂好きの貴族たちの関心は他に向いている。社交界とはそんなものだ。

メリアデューテは社交界に咲く赤い薔薇。

そこらの露店の揚げ菓子の値段や、路地裏の靴磨きの相場など、本来なら知る必要などなかった。

もちろん、男を買う方法だとか後腐れのない夜の誘いかただなんて、教えてやる義理もない。

(――とはいえ、このまま黙って金貨三枚を懐に入れるのも据わりが悪い)

まず、彼女の部屋を訪ねてこの金をつっ返す。

それから少し説教して、適正なチップの額を教えてやらなくては。

そう決意して、サイオンはもう一度頭から水を被った。

メリアデューテは相変わらず奔放なものの、サイオンの教えや約束を破るような無茶はしない。これまでさんざんわがままな依頼者に振り回された経験のあるサイオンにしてみれば、かえって微笑ましいくらいのものだ。

そんな彼女は、旅程が後半に差し掛かったところで急に「剣術を教えてほしい」などと言い出した。

これが同業者の、あるいは本格的な依頼であれば答えはノーだ。中途半端な知識や技術はかえって身を滅ぼすし、そもそもあと数日の旅路で身につくような安いものではない。

(まあ、どうせ貴族のお嬢様の気まぐれだ。そう真面目に考えるほどのことでもないか)

サイオンはコミュニケーションの一環だと割り切って、旅の合間に簡単な護身術を教えてやることにした。

貴族の令嬢が、そこらの樹に向かって一生懸命掌打の練習をしているところは、見ているだけでも存外面白い。

――ただ問題は、日に日にその姿すら魅力的に見えてくることか。

今日も「腕を掴まれた時の対処法」として習った、急所への蹴り上げを練習しようとするメリアデューテ。筋は悪くないのだがいまいち重心が安定しないので、後ろからへっぴり腰を支えてやる。

その、なんとはなしに掴んだウエストのあまりの細さに。

サイオンは思わずごく、と喉を鳴らした。

「どうかしら。痛そう?」

「どうせやるなら変な遠慮はせず潰すつもりでやれ」

「うふふ、そうね。きっついのをお見舞いしてやるわ!」

肩越しに振り返る彼女のきらきらした瞳も、汗の香りも、妙に男の好奇心を刺激する。

白布の上に縫い付けて、身体の隅々まで暴いてやりたくなるような。

(重症だな)

サイオンはもやもやした感情を持て余していたが、目的地であるリットミンスターが近づくにつれもはや諦めつつあった。

なにせこちらは男で、向こうは女――しかもとびきりの美女だ。それが無警戒になつき、可憐な笑顔をふりまいてくるのだ。これで何も感じない方がおかしい。

とはいえ、あくまでふたりの関係は依頼人と護衛の冒険者だ。

仕事に私情を挟まないという己の信条を、サイオンは固く守り通した。

そして、十五日目。

ついにふたりは目的地であるリットミンスターまでたどり着いた。

といっても、貴族の保養地を含むリゾート街はここからさらに少し山間にある。リット湖と呼ばれる湖を囲むように上流階級向けの別荘が並んでおり、ここはそのふもとにあたる。

すでに日が傾きかけていたので、ふたりはリット湖を目指すのは明日に延ばし、ふもとで宿を取ることにした。

(この旅も明日で終わりか)

いつものようにひとり部屋を二部屋確保し、受付で金を払う。観光地だからか、こじんまりした庶民向けの宿にもかかわらず清潔感があり、内装も品が良かった。

今日は早く休み、明日は朝一番にここを発つ。そうすれば午前中のうちにウィットフォード侯爵家の別荘に着くだろう。

メリアデューテを屋敷に引き渡せば、この旅は終わりだ。

最終日だからといって、特にいつもと変わらない。変わる必要もない。

夕食は各自で、と告げた。これもいつも通りだ。

サイオンがカウンターの上に置かれた鍵の片方を受け取って背を向けると、去り際の二の腕にメリアデューテが触れた。

「……サイオン」

「なんだ?」とふり返ると、いつもは屈託なくサイオンを見つめてくる翠緑の瞳が戸惑いがちに泳いでいた。

メリアデューテはしばらく無言でうつむいていたが、やがて、ふう、と小さなため息を零す。

「今日までありがとう。ここまで来られたのは貴方のおかげよ」

「ずいぶんと気の早い挨拶だな。まだ明日がある」

「ええ、そうね……。だけどこうやってゆっくりお話しできるのも、きっと今夜で最後でしょうから」

「まあ、たしかにな」

メリアデューテと過ごした十五日間は、サイオンにとっても心穏やかで楽しい旅だった。

依頼者とは付かず離れず。それが本来のサイオンの仕事のやりかただ。

だがこの世間知らずでお人好しな令嬢を放っておけなくて、ついつい必要以上にかまってしまった。

思った以上に情が移ってしまっている。明日目的地に着いて、そのまま「じゃあな」と別れるのは名残惜しい――。そういう気持ちが湧いていた。

「デューテ。なら最後にふたりで食事でも――」

なにげなくディナーの誘いを口にしようとしたサイオンの唇に、そ、とメリアデューテの指が触れて言葉を留まらせた。そのまま白魚のような両手が、サイオンの左手を包み込む。

「サイオン……。楽しい旅をありがとう。最後まで、あなたの働きに期待しているわ」

そう言って、ゆっくりとこちらを見上げた。その瞳は受付のランプの光を受けて潤み、長いまつ毛が何度も瞬く。

相変わらず美しい女だ。まるで今生の別れのようにせつなげな表情を浮かべられて、サイオンは思わずどきりとさせられる。

ガラにもなく見とれていた隙に、無骨な手に握らされていたのは――ずっしりと重たい硬貨の感触。

「あっ、おい……」

「じゃあね」

サイオンの手に乗せられていたのは、三枚の金貨だった。

その意味を問う前に、メリアデューテはロングスカートの裾をひるがえして脇の階段を上がっていってしまう。

固まるサイオンを横目に、カウンターの中にいる宿の主人がひゅ~~と口笛を吹いた。

「あのバカ……!」

サイオンは金貨の入った拳でドカンとカウンターの天板を叩いた。

潤んだ瞳で見つめられて、名残惜しそうに「期待してるわ」などとささやかれて。

ここは小綺麗な宿屋で、手に握らされたのはどう考えても“心付け”の額を超えている金貨三枚。

――さて。この状況を、普通の男ならどう思うか。

「ひと晩売ってくれって意味に取るだろ……」

現に、一部始終を見ていた宿の主人は完全にそういう意味だと理解したらしく、グッと親指をサムズアップさせてこちらを見ている。

「や~うらやましいねえ! オレならあんな美女、こちらから金払ってでもお願いしたいもんだぜ!」

「おい兄ちゃん、代わってやろうかあ?」

日も沈みきる前から脇のバーで飲んだくれている連中に冷やかされて、サイオンは頭を抱えた。

名うての冒険者として界隈ではそれなりに知られている――しかも美男である――サイオンに、寄ってくる女はそれこそ星の数ほどいる。これまで、ギルドの依頼で顔を合わせた仲間や依頼者に関係を迫られたのも、一度や二度ではなかった。

仕事に私情は持ち込まないのが信条だが、後腐れのない女の誘いには乗ることもある。

ただし、二度同じ女は抱かない。

それがこれまでのサイオンのやりかただった。

だが自分でも気付かぬうちに、この半月でサイオンはすっかり変わってしまっていた。

弾けるような笑顔。

「まあ」と品良く驚いた顔。

頬を膨らませて少し怒った顔。

彼女の赤い髪、翠緑の瞳、美しいかんばせからしぐさのひとつひとつまでが、脳裏に焼き付いて離れない。

メリアデューテを抱きたいか? と問われれば、答えはイエスだ。

あんなに愛らしく魅力的な女はそうそういない。

もしや、金貨を託した彼女も同じ想いでいるのではないか。

めくるめく夜への期待に胸を高鳴らせて、部屋でサイオンの訪れを待っているのではないか?

「いや、何余計なことを考えてんだよ。いつも通り金銭感覚がおかしいだけだろ……」

そうだ、これまでの彼女のとぼけ具合からしてそれはない。単にこれまで通り、金を渡すという行為の符丁をよくわかっていないだけだ。

部屋に備え付けられたバスルームで汗を流そうとしたサイオンは、頭から冷水を被って都合のいい幻想を振り払った。

メリアデューテは庶民とは縁遠い高貴な令嬢だ。

目的地であるリットミンスターの別荘とやらにも、お抱えの召使いが山といるはず。今回の旅が終われば、また元の上げ膳据え膳の生活に戻るだけだ。

この地で第二王子との破局の傷を癒やしつつ、心ないゴシップの嵐が過ぎ去るのを待つ目算なのだろう。

ひと月もおとなしくしていれば、噂好きの貴族たちの関心は他に向いている。社交界とはそんなものだ。

メリアデューテは社交界に咲く赤い薔薇。

そこらの露店の揚げ菓子の値段や、路地裏の靴磨きの相場など、本来なら知る必要などなかった。

もちろん、男を買う方法だとか後腐れのない夜の誘いかただなんて、教えてやる義理もない。

(――とはいえ、このまま黙って金貨三枚を懐に入れるのも据わりが悪い)

まず、彼女の部屋を訪ねてこの金をつっ返す。

それから少し説教して、適正なチップの額を教えてやらなくては。

そう決意して、サイオンはもう一度頭から水を被った。

0

お気に入りに追加

231

あなたにおすすめの小説

夫の不倫劇・危ぶまれる正妻の地位

岡暁舟

恋愛

とある公爵家の嫡男チャールズと正妻アンナの物語。チャールズの愛を受けながらも、夜の営みが段々減っていくアンナは悶々としていた。そんなアンナの前に名も知らぬ女が現れて…?

今夜は帰さない~憧れの騎士団長と濃厚な一夜を

澤谷弥(さわたに わたる)

恋愛

ラウニは騎士団で働く事務官である。

そんな彼女が仕事で第五騎士団団長であるオリベルの執務室を訪ねると、彼の姿はなかった。

だが隣の部屋からは、彼が苦しそうに呻いている声が聞こえてきた。

そんな彼を助けようと隣室へと続く扉を開けたラウニが目にしたのは――。

敗戦国の姫は、敵国将軍に掠奪される

clayclay

恋愛

架空の国アルバ国は、ブリタニア国に侵略され、国は壊滅状態となる。

状況を打破するため、アルバ国王は娘のソフィアに、ブリタニア国使者への「接待」を命じたが……。

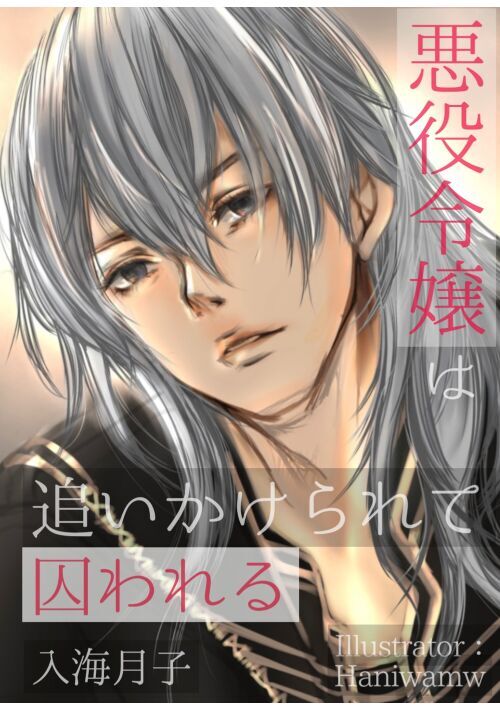

悪役令嬢は追いかけられて囚われる。

入海月子

恋愛

侯爵令嬢のセフィリアは、濡衣で王太子から婚約破棄を命じられる。失意のうちに座り込んでいると、近衛騎士のラギリスが追いかけてきた。今までなんの接点もなかったのに、熱い瞳で見つめられて……。

コワモテ軍人な旦那様は彼女にゾッコンなのです~新婚若奥様はいきなり大ピンチ~

二階堂まや

恋愛

政治家の令嬢イリーナは社交界の《白薔薇》と称される程の美貌を持ち、不自由無く華やかな生活を送っていた。

彼女は王立陸軍大尉ディートハルトに一目惚れするものの、国内で政治家と軍人は長年対立していた。加えて軍人は質実剛健を良しとしており、彼女の趣味嗜好とはまるで正反対であった。

そのためイリーナは華やかな生活を手放すことを決め、ディートハルトと無事に夫婦として結ばれる。

幸せな結婚生活を謳歌していたものの、ある日彼女は兄と弟から夜会に参加して欲しいと頼まれる。

そして夜会終了後、ディートハルトに華美な装いをしているところを見られてしまって……?

[完結」(R18)最強の聖女様は全てを手に入れる

青空一夏

恋愛

私はトリスタン王国の王女ナオミ。18歳なのに50過ぎの隣国の老王の嫁がされる。最悪なんだけど、両国の安寧のため仕方がないと諦めた。我慢するわ、でも‥‥これって最高に幸せなのだけど!!その秘密は?ラブコメディー

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる