50 / 100

第五十話 「中国の「背負い剣」の扱い方」

しおりを挟む松浦静山著「甲子夜話」

巻六十七、九「負剣の用法」より

私(静山)の家来に趣味で絵を描くものがいる。

ある日、その男が私に向かって聞いた。

「唐(中国)の絵に、剣を背負っている者が描かれていますが、これは一体どういうことなのでしょうか・・・」

私(静山)は答えた。

唐(中国)の方法は知らなくても、背負い剣の使い方がある事は知っておくべきであろう。

その使い方は、剣の柄を背負う者の右肩に出し、剣先の方を背中の左側に向けるのである。

下げ緒を交差して、一端は右肩へ、もう一端は左脇より出して身に着けるのだ。

そうして、馬上の主人につき従う時は必ず馬の左側を歩くのだ。

主人が咄嗟に剣を必要とする時は、従者は右足踏み出して、左足を開き、腰をかがめて腹に力を込める。

そして右肩を前に着き出すと、馬上の主人は剣が抜きやすくなるのだ。

また徒歩で、自分で剣を使う際にも、その姿勢は馬上の主人に剣を使わせるときと変わらないが、左手で剣の鞘を押し上げ、右手を肩まで上げて剣の柄を握って一気に引き抜くと、「抜き打ち」(刀の鞘を払って即座に攻撃すること)が出来るのだ。

そうすると、我々日本人が腰の刀を抜き打ちにするのとなんら変わらないということだ。

これは絵画の中だけではなく、実際の話なので武士は熟知しておくべきであろう。

私(静山)がそう説明してやると、聞いたものは大変喜んだ。

その場に居合わせた一人が、加えてこんな話をした。

伝え聞く話では朝鮮征伐の際、向こうの兵隊は我々の「抜き打ち」という事を知らず、日本人が腰に刀を差しているのを見て、我々がまず刀の鞘を払い、それから上段に構え直して攻撃してくるものを勘違いして、武士が迫ってくると背負った剣を抜こうと、右手を剣の柄にかけるそうです。

その時、日本の武士は腰から刀を抜き打ちにして、一瞬に敵の右肘あたりを斬り付け、一度に何人も斃せたという話です・・・。

ゲーム「ゼルダの伝説」や漫画「ベルゼルク」でもお馴染みの「背負い剣」の用法でした。

日本の刀(打刀)の場合は、刃を上にして佩きます(太刀は下向き)、これは鞘を払ってワンアクションで攻撃出来る大変優れたもので、実際、居合の達人の動きを見ると、目にも止まらない抜刀と一瞬の斬撃が芸術的です。

背負い剣は、映画やゲームで見る際にはカッコいいですが、なかなか扱いは難しそうです。

というか、向こう(特にヨーロッパ)の用法としては、剣は戦う前に抜き身で持っているのが常識なのかもしれません・・・。

0

お気に入りに追加

7

あなたにおすすめの小説

【超短編読み切り】「正直お豊の幸福」

糺ノ杜 胡瓜堂

歴史・時代

江戸時代、下級武士の出身から驚異の出世を遂げて、勘定奉行・南町奉行まで昇り詰めた秀才、根岸鎮衛(ねぎしやすもり)が30年余にわたって書き記した随筆「耳嚢」

その「巻之二」に掲載されているお話を原話として、軽く小説風にした読み切りの超短編小説です。

「正直に加護ある事 附 豪家其気性の事」というお話が元ネタとなっています。

当時「けころ(蹴転)」と呼ばれた最下級の娼婦が、その正直さゆえに幸せになるお話です。

貞宗を佩く白猿

糺ノ杜 胡瓜堂

歴史・時代

曲亭馬琴他 編「兎園小説」第十一集「白猿賊をなす事」より(全五話)

江戸時代後期に催された、世の中の珍談・奇談を収集する会「兎園会」

「南総里見八犬伝」等で有名な曲亭馬琴、著述家の山崎美成らが発起人となって開催された「兎園会」で披露された世の珍談・奇談等を編纂したのが「兎園小説」

あの有名な「けんどん争い」(「けんどん」の語源をめぐる論争)で、馬琴と山崎美成が大喧嘩をして、兎園会自体は自然消滅してしまいましたが、馬琴はその後も、個人的に収集した珍談・奇談を「兎園小説 余録」「兎園小説 拾遺」等々で記録し続けます・・・もう殆ど記録マニアと言っていいでしょう。

そんな「兎園小説」ですが、本集の第十一集に掲載されている「白猿賊をなす事」という短い話を元に短編の伝奇小説風にしてみました。

このお話は、文政八(1825)年、十月二十三日に、海棠庵(関 思亮・書家)宅で開催された兎園会の席上で、「文宝堂」の号で亀屋久右衛門(当時62歳)という飯田町で薬種を扱う商人が披露したものと記録されています。

この人は、天明期を代表する文人・太田南畝の号である「蜀山人」を継いで二代目・蜀山人となったということです。

【あらすじ】

佐竹候の領国、羽州(出羽国)に「山役所」という里があり、そこは大山十郎という人が治めていました。

ある日、大山家に先祖代々伝わる家宝を虫干ししていると、一匹の白猿が現れ家宝の名刀「貞宗」を盗んで逃げてゆきます・・・。

【登場人物】

●大山十郎(23歳)

出羽の国、山役所の若い領主

●猟師・源兵衛(五十代)

領主である大山家に代々出入りしている猟師。若い頃に白猿を目撃したことがある。

●猴神直実(猴神氏)

かつてこの地を治めていた豪族。大山氏により滅ぼされた。

ママと中学生の僕

キムラエス

大衆娯楽

「ママと僕」は、中学生編、高校生編、大学生編の3部作で、本編は中学生編になります。ママは子供の時に両親を事故で亡くしており、結婚後に夫を病気で失い、身内として残された僕に精神的に依存をするようになる。幼少期の「僕」はそのママの依存が嬉しく、素敵なママに甘える閉鎖的な生活を当たり前のことと考える。成長し、性に目覚め始めた中学生の「僕」は自分の性もママとの日常の中で処理すべきものと疑わず、ママも戸惑いながらもママに甘える「僕」に満足する。ママも僕もそうした行為が少なからず社会規範に反していることは理解しているが、ママとの甘美な繋がりは解消できずに戸惑いながらも続く「ママと中学生の僕」の営みを描いてみました。

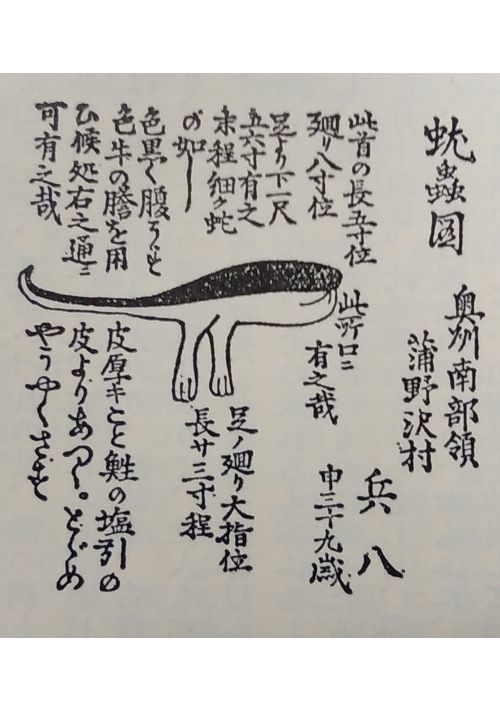

【画像あり】江戸時代のUMA(未確認生物) ~人体から出て来た怪生物~

糺ノ杜 胡瓜堂

エッセイ・ノンフィクション

世の中の珍談・奇談を収集する会「兎園会」

「南総里見八犬伝」で有名な江戸時代の戯作者・曲亭馬琴と、随筆家・山崎美成らが中心となって発足させたその会で報告された内容は「兎園小説」として編纂されました。

有名な「うつろ舟の蛮女」等の話が掲載されているのも本書です。

今回は、その兎園小説よりUMA(未確認生物)の記述です。

これは一体何なんでしょう・・・・。

なにか心当たりのある方は、情報をお寄せいただくと有難いです。

【画像あり】超有名なミステリー「うつろ舟」のはなし

糺ノ杜 胡瓜堂

ミステリー

世の中の珍談・奇談を収集する会「兎園会」

「南総里見八犬伝」で有名な江戸時代の戯作者・曲亭馬琴と、随筆家・山崎美成らが中心となって発足させたその会で報告された内容は「兎園小説」として編纂されました。

そこから、あの「超有名」なミステリー「うつろ舟の蛮女」のお話をご紹介します。

うつろ舟については、民俗学者の柳田國男氏の著書をはじめ詳細な研究がなされていますし、ネット上でも様々に考察されていますので、今更私があれこれ言うまでもありません。

ただ、なかなか「原資料」を目にする機会は少ないと思いますので訳してみました。

ちょっと大人な体験談はこちらです

神崎未緒里

恋愛

本当にあった!?かもしれない

ちょっと大人な体験談です。

日常に突然訪れる刺激的な体験。

少し非日常を覗いてみませんか?

あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?

※本作品ではPixai.artで作成した生成AI画像ならびに

Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。

※不定期更新です。

※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる