【画像あり】江戸時代のUMA(未確認生物) ~雷獣の正体~

雷と共に現れるという「雷獣」、その正体は様々な説があります。

狼に近いものから完全に妖怪っぽいものまで、残っている図も様々ですが、今回は江戸時代の文献を3件ご紹介します。

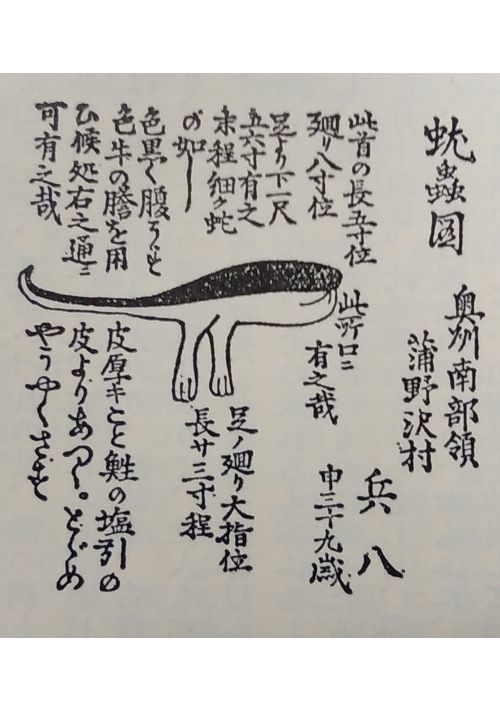

歌人で国学者である伴蒿蹊の随筆「閑田次筆」に短い説明と共に掲載されている雷獣の図。

下級旗本から驚異の出世を遂げた名奉行、根岸鎮衛が30年余に渡って怪談、奇談、世間の噂話等を書き残した「耳嚢」の中の一節。

「南総里見八犬伝」で有名な曲亭馬琴らが主宰した世の珍談・奇談を集める会「兎園会」で関思亮(海棠庵)が報告した事件。

「耳嚢」と「兎園小説」には、寛政十一(1799)年に江戸市中で謎の獣が出たという同じ事件が記録されているのが面白いところです。

雷獣の正体はハクビシン?・・・・本当にそうなんでしょうか。

狼に近いものから完全に妖怪っぽいものまで、残っている図も様々ですが、今回は江戸時代の文献を3件ご紹介します。

歌人で国学者である伴蒿蹊の随筆「閑田次筆」に短い説明と共に掲載されている雷獣の図。

下級旗本から驚異の出世を遂げた名奉行、根岸鎮衛が30年余に渡って怪談、奇談、世間の噂話等を書き残した「耳嚢」の中の一節。

「南総里見八犬伝」で有名な曲亭馬琴らが主宰した世の珍談・奇談を集める会「兎園会」で関思亮(海棠庵)が報告した事件。

「耳嚢」と「兎園小説」には、寛政十一(1799)年に江戸市中で謎の獣が出たという同じ事件が記録されているのが面白いところです。

雷獣の正体はハクビシン?・・・・本当にそうなんでしょうか。

あなたにおすすめの小説

【画像あり】江戸時代のUMA(未確認生物) ~人体から出て来た怪生物~

糺ノ杜 胡瓜堂

エッセイ・ノンフィクション

世の中の珍談・奇談を収集する会「兎園会」

「南総里見八犬伝」で有名な江戸時代の戯作者・曲亭馬琴と、随筆家・山崎美成らが中心となって発足させたその会で報告された内容は「兎園小説」として編纂されました。

有名な「うつろ舟の蛮女」等の話が掲載されているのも本書です。

今回は、その兎園小説よりUMA(未確認生物)の記述です。

これは一体何なんでしょう・・・・。

なにか心当たりのある方は、情報をお寄せいただくと有難いです。

【画像あり】大空武左衛門 ~江戸時代の優しい巨人~

糺ノ杜 胡瓜堂

エッセイ・ノンフィクション

曲亭馬琴が編纂した、江戸時代の珍談、奇談の類から様々な事件の記録等を集めた書

「兎園小説 余録」

その中から、身長2メートルを超える巨人「大空武左衛門」についての記録をご紹介します。

文政十(1827)年五月、熊本藩、細川候の参勤交代のお供として江戸に入った武左衛門は、キャラクターグッズや錦絵が出回る「超有名人」として一大ブームを巻き起こしたようです。

当時の人々にとっては、まさに空を突く「巨人」だったのでしょう・・・・。

非常に短い原典の現代語への翻訳です。

【画像あり】超有名なミステリー「うつろ舟」のはなし

糺ノ杜 胡瓜堂

ミステリー

世の中の珍談・奇談を収集する会「兎園会」

「南総里見八犬伝」で有名な江戸時代の戯作者・曲亭馬琴と、随筆家・山崎美成らが中心となって発足させたその会で報告された内容は「兎園小説」として編纂されました。

そこから、あの「超有名」なミステリー「うつろ舟の蛮女」のお話をご紹介します。

うつろ舟については、民俗学者の柳田國男氏の著書をはじめ詳細な研究がなされていますし、ネット上でも様々に考察されていますので、今更私があれこれ言うまでもありません。

ただ、なかなか「原資料」を目にする機会は少ないと思いますので訳してみました。

「轆轤首の婿」

糺ノ杜 胡瓜堂

歴史・時代

江戸時代、下級武士の出身から驚異の出世を遂げて、勘定奉行・南町奉行まで昇り詰めた秀才、根岸鎮衛(ねぎしやすもり)が30年余にわたって書き記した随筆「耳嚢」

その「巻之五」に掲載されているお話「怪病の沙汰にて果福を得る事」を原話として、翻案したものです。

裕福な豪農の家に生まれ、容姿にも恵まれた一人娘になぜか「轆轤首」だという評判が立ってしまい、村では婿に来ようという者がいなくなってしまう。

不憫に思った叔父の甚兵衛が江戸へ出て、姪の婿を探すお話。

轆轤首というと、首がヒョロヒョロ伸びる江戸時代に流行したジャパニーズタイプと、中国の「飛頭蛮」がオリジナルの首が抜けて飛ぶ中華タイプがありますが、本作に登場するのは、小泉八雲の「ろくろ首」同様、後者のようです。

短編読み切りです。

雲母虫漫筆 ~江戸のあれこれ~

糺ノ杜 胡瓜堂

エッセイ・ノンフィクション

「耳嚢」や「兎園小説」「新著聞集」「甲子夜話」など、江戸時代の書物から、面白いと思ったものをピックアップしてゆく短いエッセイ。

怪談や奇談、感動話、しょ~もない話までその時の気分次第。

「雲母虫」とは紙につく虫「シミ」の異名、小さくて可愛らしい(?)虫です。

本の虫になったつもりで色々な江戸時代に書かれた話をご紹介してゆきたいと思っています。

ネット上で気軽に様々な情報が拾える昨今、自分自身で「オリジナル」を読むという行為はなかなか手間がかかりますが、その分色々と新しい発見があります!

最長片道切符の旅2019

かりあん

エッセイ・ノンフィクション

JRの切符の中でも、発行できる一番長い片道切符を最長片道切符と呼びます。北海道から九州までの一筆書きで11000kmの長さに及び、この最長片道切符を片手に日本を巡りました。笑いあり、涙ありの2ヶ月にも及ぶ旅行記を、ぜひご覧ください。