31 / 39

聖戦①・魔王は魔王軍侵攻を耳にする

しおりを挟む

旧市街地市民の移住から少し経った。

アーデルハイドとルードヴィヒの関係は相変わらず皇太子の方から公爵令嬢に接する場合が多かった。この頃になると褒めたり贈り物をすれば喜び、少し放っておくとすねる彼女は、ただ尊大で勝気な令嬢ではないんだとルードヴィヒも分かり始めた。婚約者の隠そうともしない一喜一憂が楽しくてたまらない、といった風に彼はアーデルハイドに接し続けた。

ジークリットはマクシミリアンに献身で有り続けた。学園には毎日欠かさずに弁当を持参して彼に振舞う。気遣いや気配りも抜群で少し調子が悪くても心配して声をかける。しかしそんな彼女は夫を立てる妻のように婚約者に尽くすものの、魔法は頑なに彼の為に用いなかった。安い女と受け取られたくない、がジークリットの弁だったが、それがかえって彼には高評価だった。

ヴァルプルギスは相変わらずレオンハルトなど眼中に無かった。この頃にはヴァルプルギスの強さは学園中に轟いており、凛とした強い彼女は女性陣からも憧れを抱かれた。レオンハルトはそんな彼女に負けじと連日にわたり猛特訓を積み重ねており、帝国正規軍の騎士とも互角に渡り合えるほどにまで成長していた。全てはヴァルプルギスの為に、と彼は明言した。

三者三様ではあったが各悪役令嬢は順調に各々の婚約者と関係を深めていた。

「と、言う次第ですのでそろそろマクシミリアン様をお誘いしようと思うのです」

「誘う? 何に?」

「勿論、褥を共にしていただくようにと」

「まだそんな時期ではないだろう」

期末試験を終えた三人は悪役令嬢同好会部室で会議という名目で団欒を送っていた。彼女達が口にするのはそろそろ大きく一歩踏み出すべき、といった内容。アーデルハイドは地道に会瀬を重ねると主張、ジークリットは大胆に迫るべきだと豪語した。

「ご安心なさいませ。夏の夜に子を育めばマクシミリアン様が学園を卒業された後に出産となるでしょう」

「お前達の都合の問題ではない。男女の関係に踏み込んで絆を確かなものにしたい気持ちは分かるが、その前に片付けるべき問題があるだろう」

「えーそうは言いましてもー愛の構築と問題の片づけは別口と言いますかー」

「ジークリット。期末試験を終えた私達には物語の転換点が迫っているのを忘れたのか?」

ヴァルプルギスに指摘されたジークリットは真剣な面持ちになる。

転換点、それは恋愛小説と言う体を成す予言の書に記された前半部の山場にあたる。魔王や魔女達ラスボス系悪役令嬢が満を持して登場する後半に入る前に前半を盛り上げた悪役令嬢がヒロインに敗れるきっかけとなる異変が起こる。

それが、東方からの魔王軍襲来である。

魔王軍が何故この時期に人類圏に攻め込んだかは主にヒロインの視点で書かれた予言の書では明らかになっていない。だが魔王軍に応戦するべく立ち上がったヒロインや婚約対象者達がその危機をきっかけに己の使命に目覚める、という内容は共通していた。

ルードヴィヒは勇者に覚醒。マクシミリアンは失われた古代の大魔法を会得。レオンハルトは邪竜を撃破。その三人の傍らには聖女として目覚めたヒロインがいた。尊き者達の前にはただの貴族令嬢では到底及ばないとアンネローゼ達は負けを認める他なくなるのだった。

「ええ、勿論覚えておりますとも。その際マクシミリアン様の傍らにいるのはヒロインさんなんかではなくこのわたくし! 立ち回り方は既に幾通りも考えておりますとも」

「ならいい。浮かれて進展させるのは勝手だが、予言を疎かにしていては足元を掬われるだけだ」

「心得ております。そう仰るヴァルプルギスさんの方はご準備を?」

「魔王軍が攻め込むのはヴァルツェル家の領地だ。戦になれば私は真っ先に実家に戻り迎撃の準備に入る。レオンハルトの面倒は見ていられない」

「またまたぁ、魔王軍の邪竜を滅ぼす程に成長する殿方が嬉しいんじゃありませんか?」

「あー、盛り上がっている所悪いんだがな」

じきに勃発する戦争を前に盛り上がるジークリットとヴァルプルギスに水を差すようにアーデルハイドは口を挟んだ。これまでただ皿に盛られた菓子を摘まむばかりで何も語らなかった彼女は、とても浮かない顔をさせていた。

「魔王軍は攻めてこないぞ」

「「へっ?」」

「と言うかそなた等、余が魔王である事を忘れておらぬか? 余が命じない限り配下の者は人類圏に攻め入ったりはせぬ」

迂闊、とジークリットは表情をわずかに歪める。何故、とヴァルプルギスは非難の目をアーデルハイドに向ける。彼女達にとっては婚約者との仲を深める絶好の機会なのにふいにされようとしているのだから。

「当たり前だろう! 何が悲しくて魔王たる余が聖女と勇者の覚醒の手助けをせねばならんのだ! 迂闊に事を荒立てずともルードヴィヒ達とは順調に仲睦まじくなっておるではないか」

「いや確かにそうですけどねえ。またとない大きな節目がごっそり消えてなくなるのは不自然じゃありませんか?」

「予言の書から大きく外れて今後を予測しづらくなるか? 何を今更だな。むしろヒロインめが起死回生の一手とばかりに博打に打って出てこられても困るぞ」

「そんな泥棒猫が割り込む余地の無い程に太い絆をするのが目的なんですが?」

理解は出来たが納得とは別。ジークリットはアーデルハイドに迫るものの侯爵令嬢は全くたじろぎもしなかった。まだ諦めないジークリットとは対照的にヴァルプルギスは早々に本来の流れを諦め、レオンハルトを鍛える別の手段を模索し始める。

そんな時だった。部室の外、廊下の向こうから慌ただしい足音が聞こえてきたのは。直後に戸が叩かれずに大きく開かれ、アンネローゼが部室へと入ってくる。彼女は普段のどこか優雅さと余裕を感じさせる佇まいは鳴りを潜め、焦りに彩られていた。

「どうしたのだアンネローゼよ。そなたが狼狽えるなど珍しいな」

「お姉様、一大事よ。明日にはこの話題で持ち切りになるでしょうね」

「一大事? 学園内でもめ事でもあったのか?」

息を切らせたアンネローゼは早歩きでアーデルハイドの傍まで寄る。妹の思いつめた表情から何となく事態を察したアーデルハイドはまさかと驚愕するしかなかった。

「東の王国が滅亡したわ。魔の軍勢に侵略されてね」

魔王軍襲来、予言の書通りの展開が起こりつつあった。

「アンネローゼ様、それは本当ですか?」

「ええ、確かな情報よ。真っ先に殿下に届けられた情報を生徒会役員に展開されたの」

「そうですか。情報感謝します」

アンネローゼに確認したヴァルプルギスは立ち上がった。手早く部室内の私物を片付け、窓の方へと足を進めていく。彼女の意志を事前に聞かされたアーデルハイド達はともかくアンネローゼは突然の反応に困惑するばかりだった。

「あの、ヴァルプルギス様、どちらへ?」

「家に戻ります。魔の軍勢が東より攻めて来るなら私達ヴァルツェル家が対応しなければならないので。明日からの欠席については使用人を遣わします」

「……っ。ヴァルプルギス様、どうかお気を付けて」

「ありがとう、アンネローゼ様」

ヴァルプルギスは窓の縁を勢い良く蹴って空高く跳び上がった。彼女は放物線を描いて遠くで着地、また高く跳躍して姿を消していった。辺境伯令嬢の早退を見届けたアーデルハイドとジークリットはそれでも優雅にお茶会を続ける。

「お姉様、何をくつろいでいるの? 帝国の……いえ、人類の存亡に関わる異変が起きているのよ?」

「では聞くが、わたしやジークリットが今この場で慌てふためいて何か事態が改善されるか?」

「っ! そ、それは……」

アーデルハイドはまだ焦りが見て取れるアンネローゼに座るよう促した。彼女の強い言葉に圧されたアンネローゼは渋々姉に従って腰を落ち着ける。見た目は質素だがまるで体全体を包み込むようなソファーの座り心地に一瞬心奪われる。

「ヴァルプルギスは戦士だ。真っ先に戦いを選択してもおかしくない」

「わたくしはその気になれば瞬く間に戦場へ転移出来ますので、皆様のご準備が出来てから動くとしましょう。マクシミリアン様は赴かれるでしょうからわたくしもご同行いたします」

「で、だ。わたし達はどうだ? お父様に戦場に手助けしに行くんだと懇願するか?」

「……いえ、何も出来やしないわ」

「なら落ち着いて待つが良い。家族が帰る場所を守るのもまた貴族令嬢の務めであろう」

アーデルハイドはアンネローゼをもてなす為に棚からティーカップ一式を取り出す。それから紅茶の茶葉を取り換えてお湯を注ぎ入れる。手際よく妹をもてなす姉の姿に多少驚くものの、アンネローゼは段々と冷静さを取り戻していく。

「……お姉様は凄いのね」

「うむ、もっと褒めるが良い、と普段なら言ったであろうが、それほどでもないな」

「私は怖くてたまらないわ。ベルンシュタイン家の娘として相応しくあらんと頑張ってきた今までの生活が全て壊されてしまうかもしれないんだもの」

「怯えは生きようとする証だから恥ではないぞ」

お茶の準備を終えたアーデルハイドはアンネローゼの隣に座り、その身を妹に寄せる。普段なら鬱陶しいと押し返しただろうアンネローゼは姉を受け入れ、触れる腕や肩越しに姉の温かさを感じた。

姉がいれたお茶は彼女に仕える侍女や執事程洗練されていなかった。

それでもアンネローゼを満足させるには十分だった。

アーデルハイドとルードヴィヒの関係は相変わらず皇太子の方から公爵令嬢に接する場合が多かった。この頃になると褒めたり贈り物をすれば喜び、少し放っておくとすねる彼女は、ただ尊大で勝気な令嬢ではないんだとルードヴィヒも分かり始めた。婚約者の隠そうともしない一喜一憂が楽しくてたまらない、といった風に彼はアーデルハイドに接し続けた。

ジークリットはマクシミリアンに献身で有り続けた。学園には毎日欠かさずに弁当を持参して彼に振舞う。気遣いや気配りも抜群で少し調子が悪くても心配して声をかける。しかしそんな彼女は夫を立てる妻のように婚約者に尽くすものの、魔法は頑なに彼の為に用いなかった。安い女と受け取られたくない、がジークリットの弁だったが、それがかえって彼には高評価だった。

ヴァルプルギスは相変わらずレオンハルトなど眼中に無かった。この頃にはヴァルプルギスの強さは学園中に轟いており、凛とした強い彼女は女性陣からも憧れを抱かれた。レオンハルトはそんな彼女に負けじと連日にわたり猛特訓を積み重ねており、帝国正規軍の騎士とも互角に渡り合えるほどにまで成長していた。全てはヴァルプルギスの為に、と彼は明言した。

三者三様ではあったが各悪役令嬢は順調に各々の婚約者と関係を深めていた。

「と、言う次第ですのでそろそろマクシミリアン様をお誘いしようと思うのです」

「誘う? 何に?」

「勿論、褥を共にしていただくようにと」

「まだそんな時期ではないだろう」

期末試験を終えた三人は悪役令嬢同好会部室で会議という名目で団欒を送っていた。彼女達が口にするのはそろそろ大きく一歩踏み出すべき、といった内容。アーデルハイドは地道に会瀬を重ねると主張、ジークリットは大胆に迫るべきだと豪語した。

「ご安心なさいませ。夏の夜に子を育めばマクシミリアン様が学園を卒業された後に出産となるでしょう」

「お前達の都合の問題ではない。男女の関係に踏み込んで絆を確かなものにしたい気持ちは分かるが、その前に片付けるべき問題があるだろう」

「えーそうは言いましてもー愛の構築と問題の片づけは別口と言いますかー」

「ジークリット。期末試験を終えた私達には物語の転換点が迫っているのを忘れたのか?」

ヴァルプルギスに指摘されたジークリットは真剣な面持ちになる。

転換点、それは恋愛小説と言う体を成す予言の書に記された前半部の山場にあたる。魔王や魔女達ラスボス系悪役令嬢が満を持して登場する後半に入る前に前半を盛り上げた悪役令嬢がヒロインに敗れるきっかけとなる異変が起こる。

それが、東方からの魔王軍襲来である。

魔王軍が何故この時期に人類圏に攻め込んだかは主にヒロインの視点で書かれた予言の書では明らかになっていない。だが魔王軍に応戦するべく立ち上がったヒロインや婚約対象者達がその危機をきっかけに己の使命に目覚める、という内容は共通していた。

ルードヴィヒは勇者に覚醒。マクシミリアンは失われた古代の大魔法を会得。レオンハルトは邪竜を撃破。その三人の傍らには聖女として目覚めたヒロインがいた。尊き者達の前にはただの貴族令嬢では到底及ばないとアンネローゼ達は負けを認める他なくなるのだった。

「ええ、勿論覚えておりますとも。その際マクシミリアン様の傍らにいるのはヒロインさんなんかではなくこのわたくし! 立ち回り方は既に幾通りも考えておりますとも」

「ならいい。浮かれて進展させるのは勝手だが、予言を疎かにしていては足元を掬われるだけだ」

「心得ております。そう仰るヴァルプルギスさんの方はご準備を?」

「魔王軍が攻め込むのはヴァルツェル家の領地だ。戦になれば私は真っ先に実家に戻り迎撃の準備に入る。レオンハルトの面倒は見ていられない」

「またまたぁ、魔王軍の邪竜を滅ぼす程に成長する殿方が嬉しいんじゃありませんか?」

「あー、盛り上がっている所悪いんだがな」

じきに勃発する戦争を前に盛り上がるジークリットとヴァルプルギスに水を差すようにアーデルハイドは口を挟んだ。これまでただ皿に盛られた菓子を摘まむばかりで何も語らなかった彼女は、とても浮かない顔をさせていた。

「魔王軍は攻めてこないぞ」

「「へっ?」」

「と言うかそなた等、余が魔王である事を忘れておらぬか? 余が命じない限り配下の者は人類圏に攻め入ったりはせぬ」

迂闊、とジークリットは表情をわずかに歪める。何故、とヴァルプルギスは非難の目をアーデルハイドに向ける。彼女達にとっては婚約者との仲を深める絶好の機会なのにふいにされようとしているのだから。

「当たり前だろう! 何が悲しくて魔王たる余が聖女と勇者の覚醒の手助けをせねばならんのだ! 迂闊に事を荒立てずともルードヴィヒ達とは順調に仲睦まじくなっておるではないか」

「いや確かにそうですけどねえ。またとない大きな節目がごっそり消えてなくなるのは不自然じゃありませんか?」

「予言の書から大きく外れて今後を予測しづらくなるか? 何を今更だな。むしろヒロインめが起死回生の一手とばかりに博打に打って出てこられても困るぞ」

「そんな泥棒猫が割り込む余地の無い程に太い絆をするのが目的なんですが?」

理解は出来たが納得とは別。ジークリットはアーデルハイドに迫るものの侯爵令嬢は全くたじろぎもしなかった。まだ諦めないジークリットとは対照的にヴァルプルギスは早々に本来の流れを諦め、レオンハルトを鍛える別の手段を模索し始める。

そんな時だった。部室の外、廊下の向こうから慌ただしい足音が聞こえてきたのは。直後に戸が叩かれずに大きく開かれ、アンネローゼが部室へと入ってくる。彼女は普段のどこか優雅さと余裕を感じさせる佇まいは鳴りを潜め、焦りに彩られていた。

「どうしたのだアンネローゼよ。そなたが狼狽えるなど珍しいな」

「お姉様、一大事よ。明日にはこの話題で持ち切りになるでしょうね」

「一大事? 学園内でもめ事でもあったのか?」

息を切らせたアンネローゼは早歩きでアーデルハイドの傍まで寄る。妹の思いつめた表情から何となく事態を察したアーデルハイドはまさかと驚愕するしかなかった。

「東の王国が滅亡したわ。魔の軍勢に侵略されてね」

魔王軍襲来、予言の書通りの展開が起こりつつあった。

「アンネローゼ様、それは本当ですか?」

「ええ、確かな情報よ。真っ先に殿下に届けられた情報を生徒会役員に展開されたの」

「そうですか。情報感謝します」

アンネローゼに確認したヴァルプルギスは立ち上がった。手早く部室内の私物を片付け、窓の方へと足を進めていく。彼女の意志を事前に聞かされたアーデルハイド達はともかくアンネローゼは突然の反応に困惑するばかりだった。

「あの、ヴァルプルギス様、どちらへ?」

「家に戻ります。魔の軍勢が東より攻めて来るなら私達ヴァルツェル家が対応しなければならないので。明日からの欠席については使用人を遣わします」

「……っ。ヴァルプルギス様、どうかお気を付けて」

「ありがとう、アンネローゼ様」

ヴァルプルギスは窓の縁を勢い良く蹴って空高く跳び上がった。彼女は放物線を描いて遠くで着地、また高く跳躍して姿を消していった。辺境伯令嬢の早退を見届けたアーデルハイドとジークリットはそれでも優雅にお茶会を続ける。

「お姉様、何をくつろいでいるの? 帝国の……いえ、人類の存亡に関わる異変が起きているのよ?」

「では聞くが、わたしやジークリットが今この場で慌てふためいて何か事態が改善されるか?」

「っ! そ、それは……」

アーデルハイドはまだ焦りが見て取れるアンネローゼに座るよう促した。彼女の強い言葉に圧されたアンネローゼは渋々姉に従って腰を落ち着ける。見た目は質素だがまるで体全体を包み込むようなソファーの座り心地に一瞬心奪われる。

「ヴァルプルギスは戦士だ。真っ先に戦いを選択してもおかしくない」

「わたくしはその気になれば瞬く間に戦場へ転移出来ますので、皆様のご準備が出来てから動くとしましょう。マクシミリアン様は赴かれるでしょうからわたくしもご同行いたします」

「で、だ。わたし達はどうだ? お父様に戦場に手助けしに行くんだと懇願するか?」

「……いえ、何も出来やしないわ」

「なら落ち着いて待つが良い。家族が帰る場所を守るのもまた貴族令嬢の務めであろう」

アーデルハイドはアンネローゼをもてなす為に棚からティーカップ一式を取り出す。それから紅茶の茶葉を取り換えてお湯を注ぎ入れる。手際よく妹をもてなす姉の姿に多少驚くものの、アンネローゼは段々と冷静さを取り戻していく。

「……お姉様は凄いのね」

「うむ、もっと褒めるが良い、と普段なら言ったであろうが、それほどでもないな」

「私は怖くてたまらないわ。ベルンシュタイン家の娘として相応しくあらんと頑張ってきた今までの生活が全て壊されてしまうかもしれないんだもの」

「怯えは生きようとする証だから恥ではないぞ」

お茶の準備を終えたアーデルハイドはアンネローゼの隣に座り、その身を妹に寄せる。普段なら鬱陶しいと押し返しただろうアンネローゼは姉を受け入れ、触れる腕や肩越しに姉の温かさを感じた。

姉がいれたお茶は彼女に仕える侍女や執事程洗練されていなかった。

それでもアンネローゼを満足させるには十分だった。

10

お気に入りに追加

210

あなたにおすすめの小説

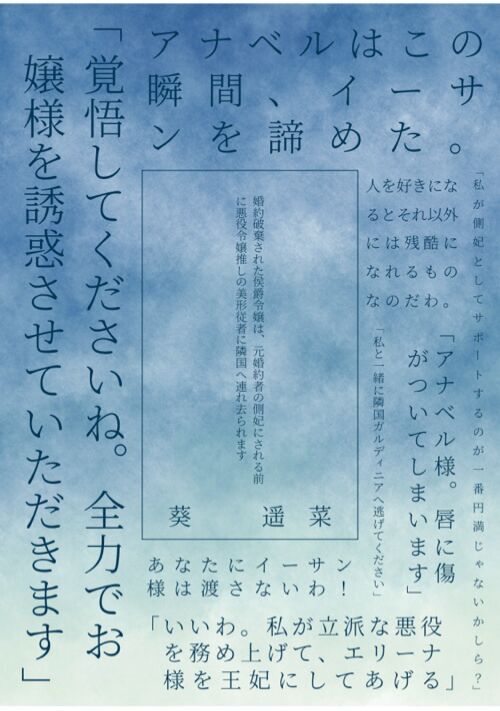

婚約破棄された侯爵令嬢は、元婚約者の側妃にされる前に悪役令嬢推しの美形従者に隣国へ連れ去られます

葵 遥菜

恋愛

アナベル・ハワード侯爵令嬢は婚約者のイーサン王太子殿下を心から慕い、彼の伴侶になるための勉強にできる限りの時間を費やしていた。二人の仲は順調で、結婚の日取りも決まっていた。

しかし、王立学園に入学したのち、イーサン王太子は真実の愛を見つけたようだった。

お相手はエリーナ・カートレット男爵令嬢。

二人は相思相愛のようなので、アナベルは将来王妃となったのち、彼女が側妃として召し上げられることになるだろうと覚悟した。

「悪役令嬢、アナベル・ハワード! あなたにイーサン様は渡さない――!」

アナベルはエリーナから「悪」だと断じられたことで、自分の存在が二人の邪魔であることを再認識し、エリーナが王妃になる道はないのかと探り始める――。

「エリーナ様を王妃に据えるにはどうしたらいいのかしらね、エリオット?」

「一つだけ方法がございます。それをお教えする代わりに、私と約束をしてください」

「どんな約束でも守るわ」

「もし……万が一、王太子殿下がアナベル様との『婚約を破棄する』とおっしゃったら、私と一緒に隣国ガルディニアへ逃げてください」

これは、悪役令嬢を溺愛する従者が合法的に推しを手に入れる物語である。

※タイトル通りのご都合主義なお話です。

※他サイトにも投稿しています。

【完結】死がふたりを分かつとも

杜野秋人

恋愛

「捕らえよ!この女は地下牢へでも入れておけ!」

私の命を受けて会場警護の任に就いていた騎士たちが動き出し、またたく間に驚く女を取り押さえる。そうして引っ立てられ連れ出される姿を見ながら、私は心の中だけでそっと安堵の息を吐く。

ああ、やった。

とうとうやり遂げた。

これでもう、彼女を脅かす悪役はいない。

私は晴れて、彼女を輝かしい未来へ進ませることができるんだ。

自分が前世で大ヒットしてTVアニメ化もされた、乙女ゲームの世界に転生していると気づいたのは6歳の時。以来、前世での最推しだった悪役令嬢を救うことが人生の指針になった。

彼女は、悪役令嬢は私の婚約者となる。そして学園の卒業パーティーで断罪され、どのルートを辿っても悲惨な最期を迎えてしまう。

それを回避する方法はただひとつ。本来なら初回クリア後でなければ解放されない“悪役令嬢ルート”に進んで、“逆ざまあ”でクリアするしかない。

やれるかどうか何とも言えない。

だがやらなければ彼女に待っているのは“死”だ。

だから彼女は、メイン攻略対象者の私が、必ず救う⸺!

◆男性(王子)主人公の乙女ゲーもの。主人公は転生者です。

詳しく設定を作ってないので、固有名詞はありません。

◆全10話で完結予定。毎日1話ずつ投稿します。

1話あたり2000字〜3000字程度でサラッと読めます。

◆公開初日から恋愛ランキング入りしました!ありがとうございます!

◆この物語は小説家になろうでも同時投稿します。

宮廷外交官の天才令嬢、王子に愛想をつかれて婚約破棄されたあげく、実家まで追放されてケダモノ男爵に読み書きを教えることになりました

悠木真帆

恋愛

子爵令嬢のシャルティナ・ルーリックは宮廷外交官として日々忙しくはたらく毎日。

クールな見た目と頭の回転の速さからついたあだ名は氷の令嬢。

婚約者である王子カイル・ドルトラードを長らくほったらかしてしまうほど仕事に没頭していた。

そんなある日の夜会でシャルティナは王子から婚約破棄を宣言されてしまう。

そしてそのとなりには見知らぬ令嬢が⋯⋯

王子の婚約者ではなくなった途端、シャルティナは宮廷外交官の立場まで失い、見かねた父の強引な勧めで冒険者あがりの男爵のところへ行くことになる。

シャルティナは宮廷外交官の実績を活かして辣腕を振るおうと張り切るが、男爵から命じられた任務は男爵に文字の読み書きを教えることだった⋯⋯

王子好きすぎ拗らせ転生悪役令嬢は、王子の溺愛に気づかない

エヌ

恋愛

私の前世の記憶によると、どうやら私は悪役令嬢ポジションにいるらしい

最後はもしかしたら全財産を失ってどこかに飛ばされるかもしれない。

でも大好きな王子には、幸せになってほしいと思う。

【完結】冤罪で殺された王太子の婚約者は100年後に生まれ変わりました。今世では愛し愛される相手を見つけたいと思っています。

金峯蓮華

恋愛

どうやら私は階段から突き落とされ落下する間に前世の記憶を思い出していたらしい。

前世は冤罪を着せられて殺害されたのだった。それにしても酷い。その後あの国はどうなったのだろう?

私の願い通り滅びたのだろうか?

前世で冤罪を着せられ殺害された王太子の婚約者だった令嬢が生まれ変わった今世で愛し愛される相手とめぐりあい幸せになるお話。

緩い世界観の緩いお話しです。

ご都合主義です。

*タイトル変更しました。すみません。

【完結】悪役令嬢エヴァンジェリンは静かに死にたい

小達出みかん

恋愛

私は、悪役令嬢。ヒロインの代わりに死ぬ役どころ。

エヴァンジェリンはそうわきまえて、冷たい婚約者のどんな扱いにも耐え、死ぬ日のためにもくもくとやるべき事をこなしていた。

しかし、ヒロインを虐めたと濡れ衣を着せられ、「やっていません」と初めて婚約者に歯向かったその日から、物語の歯車が狂いだす。

――ヒロインの身代わりに死ぬ予定の悪役令嬢だったのに、愛されキャラにジョブチェンしちゃったみたい(無自覚)でなかなか死ねない! 幸薄令嬢のお話です。

安心してください、ハピエンです――

悪役令嬢に転生したら手遅れだったけど悪くない

おこめ

恋愛

アイリーン・バルケスは断罪の場で記憶を取り戻した。

どうせならもっと早く思い出せたら良かったのに!

あれ、でも意外と悪くないかも!

断罪され婚約破棄された令嬢のその後の日常。

※うりぼう名義の「悪役令嬢婚約破棄諸々」に掲載していたものと同じものです。

どうやら私は乙女ゲームの聖女に転生した・・・らしい

白雪の雫

恋愛

「マリーローズ!ガニメデス王国が認めた聖女であるライムミントに対して罵詈雑言を浴びせただけではなく、命まで奪おうとしたそうだな!お前のような女を妃に迎える訳にはいかないし、王妃になるなど民は納得せぬだろう!マリーローズ、お前との婚約を破棄する!」

女の脳裡に過るのは婚約者に対して断言した金髪碧眼の男性及び緑とか青とかの髪のイケメン達に守られる一人の美少女。

「この場面って確か王太子による婚約者の断罪から王太子妃誕生へと続くシーン・・・だっけ?」

どうやら私は【聖なる恋】という18禁な乙女ゲームの世界に転生した聖女・・・らしい。

らしい。と思うのはヒロインのライムミントがオッドアイの超美少女だった事だけは覚えているが、ゲームの内容を余り覚えていないからだ。

「ゲームのタイトルは【聖なる恋】だけどさ・・・・・・要するにこのゲームのストーリーを一言で言い表すとしたら、ヒロインが婚約者のいる男に言い寄る→でもって赤とか緑とかがヒロインを暴行したとか言いがかりをつけて婚約者を断罪する→ヒロインは攻略対象者達に囲まれて逆ハーを作るんだよね~」

色々思うところはあるが転生しちゃったものは仕方ない。

幸いな事に今の自分はまだ五歳にもなっていない子供。

見た目は楚々とした美少女なヒロイン、中身はオタクで柔道や空手などの有段者なバツイチシンママがビッチエンドを回避するため、またゴリマッチョな旦那を捕まえるべく動いていく。

試験勉強の息抜きで書いたダイジェストみたいな話なのでガバガバ設定+矛盾がある+ご都合主義です。

ヒロインと悪役令嬢sideがあります。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる