4 / 8

【コラム】朝の健康

しおりを挟む

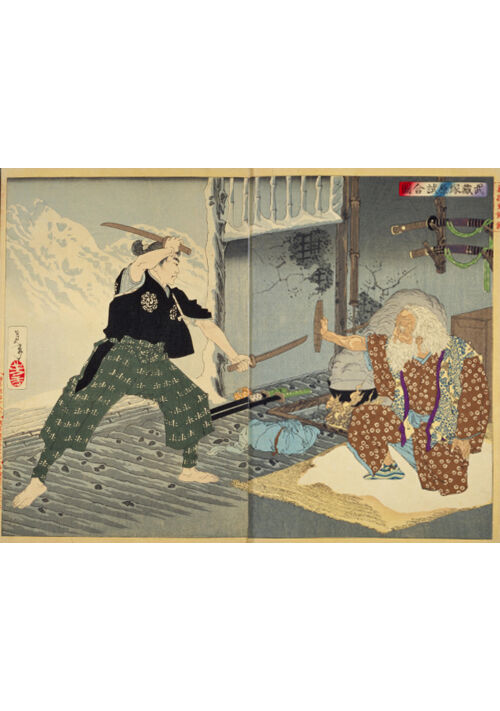

本作は、医食同源という言葉に、武を加え、食と健康について考える作品ですが。

今回の健康法、矍鑠とした老人の代名詞だった、林家彦六師匠が実践された方法。

彦六師匠は水道水を一升瓶に前日から入れ、朝に2時間かけ飲み干していたとか。

一升=1.8リットルは驚きですが、一日2リットルの水分摂取が推奨されています。

しかし、身体が一度に吸収できる水分は、200~250ミリリットルとのことです。

これ以上を一気に飲むと、尿として体外に排出されやすくなってしまうのですね。

500ミリリットル入りのペットボトルの、ちょうど半分ぐらいが適量となります。

2リットルなら、200~250ミリリットルを8回から10回飲むと、ちょうどです。

一日16時間起きているなら、1時間半から2時間に一回の水分補充が必要ですね。

江戸時代の一刻は、不定時法で季節によって変化しますが、ほぼ2時間ですから。

昔は時刻を知らせるお寺の鐘が、休憩や喫茶の良い目安になっていたのでしょう。

人間の身体は、ほとんどが水と言われますが。胎児で体重の約90%が水分です。

新生児で約75%、小学生で約70%、成人で約60~65%、老人では50~55%に。

そう、加齢とともに水分が減っていきます。老人の皮膚に、皺ができる理由です。

どうも、年寄りほど日頃から多め・小まめに水分補給する必要が、ありそうです。

ただ、歳を取ると頻尿になるので、それを嫌がって水分を控える人も多いですね。

ですが、体内水分が少なくなると血液がドロドロになり、固まりやすくなります。

そうなると、就寝中の心筋梗塞や脳梗塞のリスクも、グッと高まってしまいます。

その危険性を思えば、むしろ就寝する前に水分を摂取する習慣を、つけたいです。

茶やコーヒーはカフェインを含み、利尿作用があります。むしろ排尿を促します。

これはお酒のアルコールも同じで、ビールで水分補給はかえって水分を失うとか。

常温の水か白湯を推奨ですが、中国人留学生は夏でも温かい茶を飲んでいました。

漢方で身体を冷やすのは良くないという、考えが傷寒論の昔からあるようですね。

夏に冷たい飲料は、確かに美味しいのですが…そのぶん内臓への負担も増えます。

冷たい水が入ったペットボトルで、首筋や耳、脇などを冷やすのも有効でしょう。

で、ヌルくなったところで飲む。むしろこちらの方が、有効な使い方に思います。

そう考えると、夜にご飯を炊き朝は粥か茶漬けの関西方式は、理に適っています。

朝は早めに起きて、水を200~250ミリリットル飲み、軽く町内を散歩する習慣。

余裕を持っての早寝早起きという昔ながらの健康法が、健康にも良いということ。

睡眠時間も、一日八時間は確保したいです。日本人はすぐ、睡眠時間を削りがち。

でも睡眠こそ、健康への基本中の基本。トータル8時間睡眠は、確保したいです。

ちなみに前述した長寿落語家の林家彦六師匠は、よく昼寝もされておられたとか。

スペインでは13時から16時の間、シエスタと呼ばれるお昼寝タイムがあります。

午睡と呼んだりもします。日本では難しいですが、なかなか良い習慣に思えます。

今回の健康法、矍鑠とした老人の代名詞だった、林家彦六師匠が実践された方法。

彦六師匠は水道水を一升瓶に前日から入れ、朝に2時間かけ飲み干していたとか。

一升=1.8リットルは驚きですが、一日2リットルの水分摂取が推奨されています。

しかし、身体が一度に吸収できる水分は、200~250ミリリットルとのことです。

これ以上を一気に飲むと、尿として体外に排出されやすくなってしまうのですね。

500ミリリットル入りのペットボトルの、ちょうど半分ぐらいが適量となります。

2リットルなら、200~250ミリリットルを8回から10回飲むと、ちょうどです。

一日16時間起きているなら、1時間半から2時間に一回の水分補充が必要ですね。

江戸時代の一刻は、不定時法で季節によって変化しますが、ほぼ2時間ですから。

昔は時刻を知らせるお寺の鐘が、休憩や喫茶の良い目安になっていたのでしょう。

人間の身体は、ほとんどが水と言われますが。胎児で体重の約90%が水分です。

新生児で約75%、小学生で約70%、成人で約60~65%、老人では50~55%に。

そう、加齢とともに水分が減っていきます。老人の皮膚に、皺ができる理由です。

どうも、年寄りほど日頃から多め・小まめに水分補給する必要が、ありそうです。

ただ、歳を取ると頻尿になるので、それを嫌がって水分を控える人も多いですね。

ですが、体内水分が少なくなると血液がドロドロになり、固まりやすくなります。

そうなると、就寝中の心筋梗塞や脳梗塞のリスクも、グッと高まってしまいます。

その危険性を思えば、むしろ就寝する前に水分を摂取する習慣を、つけたいです。

茶やコーヒーはカフェインを含み、利尿作用があります。むしろ排尿を促します。

これはお酒のアルコールも同じで、ビールで水分補給はかえって水分を失うとか。

常温の水か白湯を推奨ですが、中国人留学生は夏でも温かい茶を飲んでいました。

漢方で身体を冷やすのは良くないという、考えが傷寒論の昔からあるようですね。

夏に冷たい飲料は、確かに美味しいのですが…そのぶん内臓への負担も増えます。

冷たい水が入ったペットボトルで、首筋や耳、脇などを冷やすのも有効でしょう。

で、ヌルくなったところで飲む。むしろこちらの方が、有効な使い方に思います。

そう考えると、夜にご飯を炊き朝は粥か茶漬けの関西方式は、理に適っています。

朝は早めに起きて、水を200~250ミリリットル飲み、軽く町内を散歩する習慣。

余裕を持っての早寝早起きという昔ながらの健康法が、健康にも良いということ。

睡眠時間も、一日八時間は確保したいです。日本人はすぐ、睡眠時間を削りがち。

でも睡眠こそ、健康への基本中の基本。トータル8時間睡眠は、確保したいです。

ちなみに前述した長寿落語家の林家彦六師匠は、よく昼寝もされておられたとか。

スペインでは13時から16時の間、シエスタと呼ばれるお昼寝タイムがあります。

午睡と呼んだりもします。日本では難しいですが、なかなか良い習慣に思えます。

0

あなたにおすすめの小説

花嫁

一ノ瀬亮太郎

歴史・時代

征之進は小さい頃から市松人形が欲しかった。しかし大身旗本の嫡男が女の子のように人形遊びをするなど許されるはずもない。他人からも自分からもそんな気持を隠すように征之進は武芸に励み、今では道場の師範代を務めるまでになっていた。そんな征之進に結婚話が持ち込まれる。

熟女愛好家ユウスケの青春(熟女漁り)

MisakiNonagase

恋愛

高校まで勉強一筋で大学デビューをしたユウスケは家庭教師の教え子の母親と不倫交際するが、彼にとって彼女とが初の男女交際。そこでユウスケは自分が熟女好きだと自覚する。それからユウスケは戦略と実戦を重ねて、清潔感と聞き上手を武器にたくさんの熟女と付き合うことになるストーリーです。

【読者賞】江戸の飯屋『やわらぎ亭』〜元武家娘が一膳でほぐす人と心〜

旅する書斎(☆ほしい)

歴史・時代

【第11回歴史・時代小説大賞 読者賞(読者投票1位)受賞】

文化文政の江戸・深川。

人知れず佇む一軒の飯屋――『やわらぎ亭』。

暖簾を掲げるのは、元武家の娘・おし乃。

家も家族も失い、父の形見の包丁一つで町に飛び込んだ彼女は、

「旨い飯で人の心をほどく」を信条に、今日も竈に火を入れる。

常連は、職人、火消し、子どもたち、そして──町奉行・遠山金四郎!?

変装してまで通い詰めるその理由は、一膳に込められた想いと味。

鯛茶漬け、芋がらの煮物、あんこう鍋……

その料理の奥に、江戸の暮らしと誇りが宿る。

涙も笑いも、湯気とともに立ち上る。

これは、舌と心を温める、江戸人情グルメ劇。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

無用庵隠居清左衛門

蔵屋

歴史・時代

前老中田沼意次から引き継いで老中となった松平定信は、厳しい倹約令として|寛政の改革《かんせいのかいかく》を実施した。

第8代将軍徳川吉宗によって実施された|享保の改革《きょうほうのかいかく》、|天保の改革《てんぽうのかいかく》と合わせて幕政改革の三大改革という。

松平定信は厳しい倹約令を実施したのだった。江戸幕府は町人たちを中心とした貨幣経済の発達に伴い|逼迫《ひっぱく》した幕府の財政で苦しんでいた。

幕府の財政再建を目的とした改革を実施する事は江戸幕府にとって緊急の課題であった。

この時期、各地方の諸藩に於いても藩政改革が行われていたのであった。

そんな中、徳川家直参旗本であった緒方清左衛門は、己の出世の事しか考えない同僚に嫌気がさしていた。

清左衛門は無欲の徳川家直参旗本であった。

俸禄も入らず、出世欲もなく、ただひたすら、女房の千歳と娘の弥生と、三人仲睦まじく暮らす平穏な日々であればよかったのである。

清左衛門は『あらゆる欲を捨て去り、何もこだわらぬ無の境地になって千歳と弥生の幸せだけを願い、最後は無欲で死にたい』と思っていたのだ。

ある日、清左衛門に理不尽な言いがかりが同僚立花右近からあったのだ。

清左衛門は右近の言いがかりを相手にせず、

無視したのであった。

そして、松平定信に対して、隠居願いを提出したのであった。

「おぬし、本当にそれで良いのだな」

「拙者、一向に構いません」

「分かった。好きにするがよい」

こうして、清左衛門は隠居生活に入ったのである。

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

甲斐ノ副将、八幡原ニテ散……ラズ

朽縄咲良

歴史・時代

【第8回歴史時代小説大賞奨励賞受賞作品】

戦国の雄武田信玄の次弟にして、“稀代の副将”として、同時代の戦国武将たちはもちろん、後代の歴史家の間でも評価の高い武将、武田典厩信繁。

永禄四年、武田信玄と強敵上杉輝虎とが雌雄を決する“第四次川中島合戦”に於いて討ち死にするはずだった彼は、家臣の必死の奮闘により、その命を拾う。

信繁の生存によって、甲斐武田家と日本が辿るべき歴史の流れは徐々にずれてゆく――。

この作品は、武田信繁というひとりの武将の生存によって、史実とは異なっていく戦国時代を書いた、大河if戦記である。

*ノベルアッププラス・小説家になろうにも、同内容の作品を掲載しております(一部差異あり)。

与兵衛長屋つれあい帖 お江戸ふたり暮らし

かずえ

歴史・時代

旧題:ふたり暮らし

長屋シリーズ一作目。

第八回歴史・時代小説大賞で優秀短編賞を頂きました。応援してくださった皆様、ありがとうございます。

十歳のみつは、十日前に一人親の母を亡くしたばかり。幸い、母の蓄えがあり、自分の裁縫の腕の良さもあって、何とか今まで通り長屋で暮らしていけそうだ。

頼まれた繕い物を届けた帰り、くすんだ着物で座り込んでいる男の子を拾う。

一人で寂しかったみつは、拾った男の子と二人で暮らし始めた。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる