10 / 25

『姫』視点

5「粥」後編

しおりを挟む

彼は霙を突き飛ばした右手を強く握りしめ、それで口元を隠すようにしながらわなわなと震えるままに口を開く。

「お前が世話焼きで優しくするから…!だから僕はいつまでもお前を想わずにはいられないんだ!いつまで僕を縛りつければ気が済む?好きにならせておいて、離れて、抱いて、また離れる?いい加減にしろ、いい加減振り回すのをやめろ!!」

彼の悲しみと苦しみと苛立つ心は言葉となって溢れ出す。

特に苛立ちは顕著だ。

その苛立ちは他の誰でもなく、自分自身に向けたもの。

自身の諦めの悪さへの憎しみを込めた、強い苛立ちだ。

何度も(霙がここを去るまで、それまでの間だけ)と自分に言い聞かせてきた彼だが、実際に霙からこの地を去ると聞くとつい考えてしまう。

『自分も、なんとかして霙について行けないだろうか』と。

『そばに居続けることはできないだろうか』と。

霙への想いが叶わないことを理解していて、『欲の処理のためでも構わないから』とあれこれしてきたのだというのに、霙への欲はいつまで経っても満たされることがない。

本来、抱き合うことなどあり得ないはずだったのに。

一晩を共にすれば『また次も』と欲し、会えなくなると聞けばついて行きたくなる。

そんな欲の尽きない自分自身が、彼は心底嫌いになっていた。

自分から霙を諦めることはできない、できそうにない。

ならば霙から拒絶される他ない。

拒絶され、傷つけられ、突き放されればいい加減この想いにもケリがつくはずだろう、と。

彼はわざと声を荒らげる。

「これは何だ、罪滅ぼしか?そんなのいらない!家へ帰るんだろ、さっさと行けばいい!」

「いや、どうし……」

「こんなところで油を売るな、放っとけ、僕の前から消えろよ!!」

「あの……」

「うるさい!出て行けって言ってんだ、早く!」

一刻も早く霙に立ち去って欲しいというのは彼の本心だった。

これ以上優しくされれば2度と立ち直ることなどできないと分かっていたからだ。

こうして突然喚き出せば、霙はこの場を去っていくに違いない。

…しかし、霙は「何を言ってるんですか」と静かに言う。

「私のことが、好きなんでしょう?」

こんなにも声を荒らげているのにもかかわらず、霙は落ち着き払って話す。

それが憎たらしくも思え、彼は「あぁ、そうだよ!!」と言い放った。

「好きだ、好きなんだよ!!男のくせに、僕は男のくせに君が好きでどうしようもないんだ!抱いてほしいって思ってるんだよ!気持ち悪いだろ!?だからさ!早くどっか行ってくれよ!!」

俯いて喚き散らしていた彼は、ふと頑丈な腕に抱きしめられて身をこわばらせる。

「や…やめろ…っ」

必死に振りほどこうとしていると、「落ち着いて」という低い声が耳に響いてきた。

「落ち着いて……私達は好き合ってるのに、どうして離れなきゃいけないんですか」

暴れたせいで荒くなった呼吸は肺をすぐそばから香る霙のいい香りで満たしていく。

(な、なに…なんの話?)と疑問符を浮かべる彼を、霙はさらに強く抱きしめて囁いた。

「一人で突っ走るのはやめて……私の話も聞いてください。今は素面でしょう?だから…私がこれから話すことを、絶対に忘れないで下さい」

「え…」

状況が理解できない彼を振り向かせ、肩を包み込みながら寝台に連れ戻した霙は、彼のすぐ横に腰掛けて話す。

「私は実家に帰ります。だからあなたも一緒に来ないかと、今私はそう言ったんですよ」

「え……?」

「農業地域に来ませんか、私と一緒に」

固まったまま、微動だにしない彼。

部屋の中を静寂が包む。

霙は随分待っても一向に動く気配のない彼が心配になって「まだ具合が…悪いんですか?」と顔を覗き込んだ。

「い……や、なんで?」

「なんで、とは?」

「あ…だって……」

なぜ霙が自分を連れて帰ろうとしているのかが理解できない彼は「あぁ…遊び相手」と独り言ちる。

「大丈夫でしょ…君なら彼女になりたい子は沢山いると思うし、わざわざ僕を連れて行かなくったって困らないよ。うん……ね」

「…ですから、私の話を聞いてくださいって言ってるじゃないですか。あなたのことが好きで離したくないから、一緒に来てくれと言っているんです。彼女?もう好きな人がいるんで結構です」

「うん…?」

「聞いてますか?」

「あ…好き…な人……?」

「そうです。あなたのことですよ」

耳を疑った後、(どうやら僕は本気でおかしくなってしまったらしい)と彼は力なく笑う。

「好き?はは、何を言うかと思えば」と彼は霙の肩をパシパシ叩いた。

「ありえない、ありえない、あはは…君が僕をなんて、あはは」

乾いた笑いを続ける彼だが、霙はそんな彼の手を取ると手の甲にゆっくりと、わずかに食むような口づけを落とした。

「どうしてありえないことなんですか?昨晩のこと、あなたが覚えていなくても…私は全て覚えています。あなたが先に言ったじゃありませんか。私のことが好きだと」

霙は彼の手の甲に唇を触れさせながら続ける。

「私のことが好きでたまらないと、あなたは言いました。…あれは嘘だったんですか?」

「え……」

「私に体を拭われながら、あなたは何度も言ったのに」

その時、彼はふとおぼろげに思い出した。

濡れた浴室、立ち昇る湯気、響く声を……。

ーーーーーーー

「……本当にすみません」

浴槽をいっぱいにするだけの湯を沸かしている暇はなく、霙は彼の体を擦って汚れを落としてから適温にさせた湯をかけて綺麗にしていく。

ぼうっとして大人しく足を洗われる彼に霙は何度も詫びる言葉を呟いていた。

「こんなこと……あなたを傷つけてばかりで……」

「ん……いいんだよ」

「よくありません…」

霙が顔を拭おうと手を伸ばすと、彼は「いいの」と嬉しそうに微笑みながらその手を取る。

「僕は君のことが好きだから…嬉しくてたまらないんだ」

「え……」

「触ってくれて嬉しい、抱いてくれて嬉しい、僕の中に出してくれて嬉しい……痛くても好き、君がしてくれるのは全部…好きだから…好きでたまらないから……」

霙は「好き…?」と目を瞬かせた。

「い、今…好きって言いました?私のことが、好きって?」

「うん……霙のこと、好きなんだ」

「本当に?」

そう尋ねる霙に、彼は肩で息をしながら言う。

「ずっと前から好き……遊びでも構わないから、抱いて欲しい…だってすごく、君のことが好きなんだもん…」

「え…あ、あの………」

霙が更に声をかけるも、彼は眠ってしまっていた。

ーーーーーーー

(なんだこれ…これが昨日現実に起きたことだって?まさか……でも、そうじゃなかったらこの記憶は?)

手の甲から唇を離し、上目遣いになった霙の瞳にまるで心臓を鷲掴みにされたかのような感覚に陥る彼。

自分がそんなことを口走っていたとは信じられない気持ちでいると、霙は「思い出したんですか?」と尋ねる。

「顔が真っ赤ですよ」

「あ…だって、こんな……」

「思い出したんですよね?私を好きだと言ったこと」

「いや、あ、あの……」

「否定?どうして否定するんですか?本心ではないからですか?」

「ち、違う、そうじゃなくて……」

まさかこんなことになるとは思いもしなかった。

想いを告げることはせず、ただ自分の胸に秘めていようと思っていたはずなのに、まさかこんな形で口にしてしまっていたなんて。

彼はどうしても昨夜自分のしたことを信じられず、「き、君は?」と苦し紛れに霙へ問いかける。

「お、男が好きなの」

「いえ、そういうわけではないと思いますけど……」

「ほ、ほらね!僕とは違う!君は女の子が好きなんだよ、ね?僕は女の子みたいだけど実際は男だからさ、勘違いを……」

「あなたは私が男だから好きなんですか?」

「え…」

「『私』じゃなくても、『男』であれば誰でもいいんですか」

眉をひそめる霙に対し、彼は「違う!」とはっきり否定する。

「違う、そうじゃなくて!た、たしかに僕は男が好きだけど、君は君だから好きなんであって、抱いてほしいって思うのも君だけで……」

「好きって言いましたね」

「あ、え?」

「今、はっきりと、私のことが好きだと言いましたね?」

「う、うん、そう、だ……」

彼は抱きしめられてそれ以上言葉を口にできなくなった。

苦しくなるほどの抱擁は自分のものとは違う鼓動を胸に響かせている。

「どうしてあの時……あんなに否定したんですか」

「え……」

「あの日、『私のことが好きなのか』と聞いたら、あなたはひどく否定したじゃないですか……」

霙のその言葉に、彼も『あの日』のことを思い出す。

よく晴れた空の下、涼しい風が吹いていたあの日。

すべての始まりとなったあの日だ。

知らないうちに、彼の頬を一筋の涙が伝っていく。

「君が…僕のこと、かっこいいって言ったから……」

「……」

「女の子みたいだと思われてないって……そう思ったら悲しくて……つい、言っちゃった…あんなこと……」

霙は彼からゆっくりと身を離すと「あなたは…女性だと思われたかったんですか」と彼の瞳を覗き込む。

「だから私が言ったことが気に入らなくてあんなことを?」

彼は首を横に振る。

「そうじゃなくて……君は女の子が好きなのに、僕は男としてしか見られてないんだって思って……女の子みたいだと思ってくれてるならまだ望みはあるのに、そうじゃなかったから……」

「だからって…なにも、あんな風に言うことはないじゃありませんか」

「分からない…僕もすごく後悔したんだ、あんなこと言うなんてって……」

彼はあの日の夜、辛い気持ちのまま酒を煽ったときのことを思い出して胸を締め付けられながら「本当に…後悔したんだ」と涙を流す。

「その後も、君にあんなことをして……申し訳なくて、おかしくなりそうで……」

「その後って、覚えているんですか?」

「当たり前だよ、忘れるわけない…君を無理やりここへ連れて来てあんなことさせたのに」

「どうして覚えているんですか」

「どうしても何も……好きな人とした初めてを、忘れるわけがない」

「いや…だ、だってあなたは酔っていたのに……」

「何言ってるの?酔ってないよ」

涙を溢れさせながらもはっきりという彼に、霙はうろたえる。

「あ、あんなに酒を呑んで酔わないわけがないでしょう?あれが水だったとか、そんな嘘は通じませんよ」

「何を…言ってるの?」

「あの机にあった大きな酒瓶を開けたんでしょう?あんなに強く酒の匂いもさせて……気分が悪そうにして…!!」

霙の言葉に面食らいながら、彼は「はぁ?」と間抜けな声で答えた。

「僕はあんなもんじゃ酔わない、酔うわけない!気分が悪そうにしてたって……あれは…あ、あれは酒のせいじゃなくて、そ、その……」

「じゃあ翌朝のあれは?私に『なんで…君が……』って言ったじゃないですか、あれはどういうつもりで…酔った勢いであんなことをしたから、私がなぜいるのか分からなかったんでしょう?だから、だからあなたは……」

「違う!あれは君が謝ってきたから言ったんだ!」

彼は絶句した。

ーーーーーーー

彼が自らの欲で想いを遂げてしまった翌朝。

彼が酔っているにもかかわらず(このまま触れていたい…)という気持ちのまま彼を抱いてしまった霙は、罪悪感から「…すみません」と詫びた。

彼はこれに対して『なにがすまないんだ、なんで君が謝るんだ、全て僕がいけないのに』というつもりで口を開いたが、言葉に詰まって「なにが……なんで…君が……」と言うだけになってしまった。

彼の心の内を知らない霙には、それが「なにがあったんだ、なんで君がここにいるんだ」という風に聞こえたらしい。

霙は彼のその言葉に改めて(やはり彼の酔った勢いに任せて行為をしてしまったのだ)と思い、「(想いを伝えてもいないのに)良くない……」と呟く。

それを、彼は(あぁ、どうやら霙は僕としたのが気持ち『良くなかった』らしい…)と思い込んだ。

まったく、すべては言葉足らずな会話と思い込みのせいでもたらされたものだったのだ。

ーーーーーーー

霙とのきちんとした話のすり合わせをすればするほど、彼は浮き彫りになっていくどうしようもない自分の愚かさに恥ずかしいやら腹立つやらでいたたまれなくなっていく。

苦し紛れに、彼はさらにその後のことを持ち出して霙にぶつけた。

「でも…じゃあ早く話をしに来ればよかったのに!何週間も放っておくなんて……僕から話に行けばよかったって?これも僕が悪いってこと!?」

「違います、私だって次の日にでも話しに行こうとしましたよ!でも、日が悪かった、とにかく日が悪かったんです!話をしにここへ来ようとしたらちょうど実家から連絡があって……」

ーーーーーーー

それはまさに霙が彼の家を目指して歩いていた時だった。

彼と、きちんと話をして謝ろうと考えていた霙は、その道中で農業地域から慌てた様子でやってきた男に呼び止められた。

何事かと話を聞くと、『父親が倒れたため、すぐに実家へ戻ってこい』との伝言を伝えられたのだ。

霙はあの朝の彼の狼狽えぶりからして(もう少し時間をおくべきか)と考え、そのまま実家へ向かった。

幸いにも父親は命に別状はなかったが、年齢のこともあり、もう力仕事ができない体となってしまっていた。

両親と妹は穀物を育て、収穫し、それを粉に挽く仕事をしているのだが、穀物を運ぶなどする力仕事は父親が担っていたため、それができなくなると当然家は立ち行かなくなってしまう。

そこで、元々家に戻るつもりでいた霙は父親の代わりに実家で働くことを決めた。

当初、霙は父親の様子を見たらすぐに様々な手はずを整えに漁業地域に戻り、1日か2日の間には彼の元を訪れるつもりでいた。

しかし、そこで前々からあった妹の結婚話までもが急に進むことになり、家の手伝いと妹の結婚に関する支度やあれこれを手配しているうちに霙はついに体調を崩し、風邪をひいてしまった。

数日寝込み、ようやく回復したところで、すでに『あの日』から数週間が経過してしまっていたのだ。

ーーーーーーー

「手紙で報せようかとも思いましたが、あんな別れ方をしておいて直接会わずに手紙は…またなにか誤解をさせてしまいそうで嫌だったんです」

「そんな……風邪、風邪をひいたって、大丈夫なの?体は…」

「大丈夫になったから帰ってきたんです。でも、あなたに話をしに行ったらあの男が……私の気持ちが分かりますか?他の男の『におい』が充満する家に招き入れられた私の気持ちが」

「におい…っ!?し、してた……?」

「してましたよ、分かるでしょう当然。昨日だってそうです。…とても悩んだんですよ、あなたはあんな風に否定しておいて他の男とは酒もなしにそういうことをするのかと……私は本当にただあの日居合わせた、都合のいい男だったのかと……」

「そんなこと…」

目を伏せ、唇を噛み締める霙はひどく悲しげだ。

その悲しみが伝わってくるようで苦しさが増す彼は、おずおずと腕を伸ばし、そっと霙の頬に触れる。

「だって君は…女の子が好きなんでしょ?」

「さぁ…分かりません」

「僕のこと、『姫』って呼んだこともない…」

「…私には、あなたが女性らしく扱われることを望んでいないように見えていたので」

「僕らは…男同士だよ」

「はい」

「いいのかな、本当に」

「いけませんか?」

「だって…周りと違うから……」

彼が言葉を詰まらせると、霙は「…1つ、聞きたいことがあるんです」と真正面から尋ねた。

「…私のことが、好きなんですか?」

優しく、力強く、切実に答えを求めるその声。

彼は戸惑いつつも何度も頷く。

「好きなんでしょう?」

「うん……好き、好きだ…君のことが、僕は大好きなんだ」

「……やっと答えてくれましたね」

霙は伸ばした腕に力を込めて彼を抱きしめる。

「私も好きなんです…あなたのことが。あなたの表情、声、仕草、なにもかもが素敵で…好きでたまらない」

耳のすぐそばで伝えられたその言葉は彼の鼓動を早め、胸をいっぱいにしていく。

霙は彼の瞳からとめどなく流れる涙を手のひらで包み込むようにして拭い、額をくっつけながらさらに囁いた。

「あなたを…愛しています」

「う…うぅ……」

「あなたを、心から愛しているんです」

きっと、彼は頬に触れている手のひらや額の温かさがなければこれが現実のことだとはとても信じられなかっただろう。

「僕…僕はどうしようもないやつだよ…?好きでもない人とそんなことしちゃった、君は僕のこと、もう嫌…?」

「あなたのことを嫌うわけがありません…でも腹立たしくて仕方がない。2度とそんなことはさせない、絶対に。私は愛している人を他のやつなんかに指1本だって触れさせたくないんです。次はありません。もしそんな事があった時、私は何をするか分かりませんよ」

怒気を孕んだその声。

彼は「本当に…ごめん、ごめんね」とまた一粒涙を流した。

その涙はすぐさま霙によって拭い取られる。

それはあまりにも素晴らしい一時だった。

彼はしゃくりあげながら「ん、うん…僕も…僕も愛してる」と精一杯伝える。

睫毛が触れ合うほどの距離で見つめた霙の瞳は、まさに彼の心を捉えて離さない。

ゆっくりと、極めてゆっくりと顔を傾けて鼻先を触れ合わせると、耳に響く鼓動がさらに大きくなった。

静かな緊張感が漂う中、2人はどちらからともなく唇を寄せる。

それは彼にとって正真正銘、

生まれて初めての口づけだった。

ーーーーーーー

霙が作ったという食事は粥だった。

彼が目覚める直前に見ていた夢は、この粥を炊く音や香りに影響されたものなのだろう。

彼は粥をよそう霙に自らが作ったおかずの場所を教え、それらを少しずつ取り分けさせた。

まだ硬い椅子に座るには腰が痛い彼は、霙と共に寝台に座り、そばに寄せた机で粥とおかずを口に運ぶ。

気恥ずかしさと嬉しさ、緊張に味も分からなくなるほどだったが、幸せに満ちた食事だった。

食事を終えると、取り切れていない昨夜の疲れと腹の温かさによって強い眠気に襲われる。

そのせいか、彼は随分と大胆な気分になっているらしい。

霙は彼を寝台に横たわらせたが、彼は「君も……」と言って聞かなかった。

「あまり寝てないんでしょ?病み上がりで疲れてるんだし……ここ……」

寝台の半分を空けて誘う彼に抗えず、霙はそっと寝具の中へ潜り込んだ。

向き合って横になったことで、彼の目の前に霙の胸が迫る。

彼にはとても信じ難い光景だ。

文字通り、これは夢なのかと頬をつねりたくもなる。

「ねぇ、お粥…美味しかった……料理、上手なの?」

彼が尋ねると、霙は「いいえ」と首を振って答えた。

「粥は家族を看病する時に何度も作ったものなので作れるだけですよ…母が料理上手だから、あまり自分ではあれこれ作らなくて」

「そっか……君のお母さんは、料理が上手なんだね」

「…はい。でも…あなたが作ったおかずの方が美味しかったです」

霙の低い声がすぐそばから耳に響き、彼はふふと笑う。

「…その…敷き具まで替えさせて…ごめん」

「…とても気分が悪かったです」

「うん……そうだよね、ごめん……」

「でも…あんなところには絶対にあなたを寝かせたくなかったので。……聞きたいことは…まだ沢山あるんです、でも……」

「……うん、分かってる」

もう瞼を開けてはいられないほどだ。

彼は少し大胆になって、霙の胸に額をつけようと身動ぎする。

「っ……」

腰と尻に痛みが走り眉をひそめると、すぐに腰を大きな手のひらが包み込んできた。

「痛みますか…」

霙の声に彼が小さく頷くと、大きなその手のひらはゆったりとした動きでそのあたりを撫で擦り始める。

不思議なことだ。

ほんの少し撫でられただけだというのに、眉をひそめるほどの痛みはすぐに何処かへ消え去ってしまった。

彼は微笑みながら「1個お願い……」と呟く。

「ずっと…そうしてて欲しい……全然痛くなくなって……気持ちいいから………」

霙は「はい……」と一言だけ答え、彼の腰を擦る。

ただ柔らかな陽が射し込む中、2人は静かに眠気へ身を委ねた。

同じ寝台で、同じ寝具に包まり、ぴったりとくっつきながら。

「お前が世話焼きで優しくするから…!だから僕はいつまでもお前を想わずにはいられないんだ!いつまで僕を縛りつければ気が済む?好きにならせておいて、離れて、抱いて、また離れる?いい加減にしろ、いい加減振り回すのをやめろ!!」

彼の悲しみと苦しみと苛立つ心は言葉となって溢れ出す。

特に苛立ちは顕著だ。

その苛立ちは他の誰でもなく、自分自身に向けたもの。

自身の諦めの悪さへの憎しみを込めた、強い苛立ちだ。

何度も(霙がここを去るまで、それまでの間だけ)と自分に言い聞かせてきた彼だが、実際に霙からこの地を去ると聞くとつい考えてしまう。

『自分も、なんとかして霙について行けないだろうか』と。

『そばに居続けることはできないだろうか』と。

霙への想いが叶わないことを理解していて、『欲の処理のためでも構わないから』とあれこれしてきたのだというのに、霙への欲はいつまで経っても満たされることがない。

本来、抱き合うことなどあり得ないはずだったのに。

一晩を共にすれば『また次も』と欲し、会えなくなると聞けばついて行きたくなる。

そんな欲の尽きない自分自身が、彼は心底嫌いになっていた。

自分から霙を諦めることはできない、できそうにない。

ならば霙から拒絶される他ない。

拒絶され、傷つけられ、突き放されればいい加減この想いにもケリがつくはずだろう、と。

彼はわざと声を荒らげる。

「これは何だ、罪滅ぼしか?そんなのいらない!家へ帰るんだろ、さっさと行けばいい!」

「いや、どうし……」

「こんなところで油を売るな、放っとけ、僕の前から消えろよ!!」

「あの……」

「うるさい!出て行けって言ってんだ、早く!」

一刻も早く霙に立ち去って欲しいというのは彼の本心だった。

これ以上優しくされれば2度と立ち直ることなどできないと分かっていたからだ。

こうして突然喚き出せば、霙はこの場を去っていくに違いない。

…しかし、霙は「何を言ってるんですか」と静かに言う。

「私のことが、好きなんでしょう?」

こんなにも声を荒らげているのにもかかわらず、霙は落ち着き払って話す。

それが憎たらしくも思え、彼は「あぁ、そうだよ!!」と言い放った。

「好きだ、好きなんだよ!!男のくせに、僕は男のくせに君が好きでどうしようもないんだ!抱いてほしいって思ってるんだよ!気持ち悪いだろ!?だからさ!早くどっか行ってくれよ!!」

俯いて喚き散らしていた彼は、ふと頑丈な腕に抱きしめられて身をこわばらせる。

「や…やめろ…っ」

必死に振りほどこうとしていると、「落ち着いて」という低い声が耳に響いてきた。

「落ち着いて……私達は好き合ってるのに、どうして離れなきゃいけないんですか」

暴れたせいで荒くなった呼吸は肺をすぐそばから香る霙のいい香りで満たしていく。

(な、なに…なんの話?)と疑問符を浮かべる彼を、霙はさらに強く抱きしめて囁いた。

「一人で突っ走るのはやめて……私の話も聞いてください。今は素面でしょう?だから…私がこれから話すことを、絶対に忘れないで下さい」

「え…」

状況が理解できない彼を振り向かせ、肩を包み込みながら寝台に連れ戻した霙は、彼のすぐ横に腰掛けて話す。

「私は実家に帰ります。だからあなたも一緒に来ないかと、今私はそう言ったんですよ」

「え……?」

「農業地域に来ませんか、私と一緒に」

固まったまま、微動だにしない彼。

部屋の中を静寂が包む。

霙は随分待っても一向に動く気配のない彼が心配になって「まだ具合が…悪いんですか?」と顔を覗き込んだ。

「い……や、なんで?」

「なんで、とは?」

「あ…だって……」

なぜ霙が自分を連れて帰ろうとしているのかが理解できない彼は「あぁ…遊び相手」と独り言ちる。

「大丈夫でしょ…君なら彼女になりたい子は沢山いると思うし、わざわざ僕を連れて行かなくったって困らないよ。うん……ね」

「…ですから、私の話を聞いてくださいって言ってるじゃないですか。あなたのことが好きで離したくないから、一緒に来てくれと言っているんです。彼女?もう好きな人がいるんで結構です」

「うん…?」

「聞いてますか?」

「あ…好き…な人……?」

「そうです。あなたのことですよ」

耳を疑った後、(どうやら僕は本気でおかしくなってしまったらしい)と彼は力なく笑う。

「好き?はは、何を言うかと思えば」と彼は霙の肩をパシパシ叩いた。

「ありえない、ありえない、あはは…君が僕をなんて、あはは」

乾いた笑いを続ける彼だが、霙はそんな彼の手を取ると手の甲にゆっくりと、わずかに食むような口づけを落とした。

「どうしてありえないことなんですか?昨晩のこと、あなたが覚えていなくても…私は全て覚えています。あなたが先に言ったじゃありませんか。私のことが好きだと」

霙は彼の手の甲に唇を触れさせながら続ける。

「私のことが好きでたまらないと、あなたは言いました。…あれは嘘だったんですか?」

「え……」

「私に体を拭われながら、あなたは何度も言ったのに」

その時、彼はふとおぼろげに思い出した。

濡れた浴室、立ち昇る湯気、響く声を……。

ーーーーーーー

「……本当にすみません」

浴槽をいっぱいにするだけの湯を沸かしている暇はなく、霙は彼の体を擦って汚れを落としてから適温にさせた湯をかけて綺麗にしていく。

ぼうっとして大人しく足を洗われる彼に霙は何度も詫びる言葉を呟いていた。

「こんなこと……あなたを傷つけてばかりで……」

「ん……いいんだよ」

「よくありません…」

霙が顔を拭おうと手を伸ばすと、彼は「いいの」と嬉しそうに微笑みながらその手を取る。

「僕は君のことが好きだから…嬉しくてたまらないんだ」

「え……」

「触ってくれて嬉しい、抱いてくれて嬉しい、僕の中に出してくれて嬉しい……痛くても好き、君がしてくれるのは全部…好きだから…好きでたまらないから……」

霙は「好き…?」と目を瞬かせた。

「い、今…好きって言いました?私のことが、好きって?」

「うん……霙のこと、好きなんだ」

「本当に?」

そう尋ねる霙に、彼は肩で息をしながら言う。

「ずっと前から好き……遊びでも構わないから、抱いて欲しい…だってすごく、君のことが好きなんだもん…」

「え…あ、あの………」

霙が更に声をかけるも、彼は眠ってしまっていた。

ーーーーーーー

(なんだこれ…これが昨日現実に起きたことだって?まさか……でも、そうじゃなかったらこの記憶は?)

手の甲から唇を離し、上目遣いになった霙の瞳にまるで心臓を鷲掴みにされたかのような感覚に陥る彼。

自分がそんなことを口走っていたとは信じられない気持ちでいると、霙は「思い出したんですか?」と尋ねる。

「顔が真っ赤ですよ」

「あ…だって、こんな……」

「思い出したんですよね?私を好きだと言ったこと」

「いや、あ、あの……」

「否定?どうして否定するんですか?本心ではないからですか?」

「ち、違う、そうじゃなくて……」

まさかこんなことになるとは思いもしなかった。

想いを告げることはせず、ただ自分の胸に秘めていようと思っていたはずなのに、まさかこんな形で口にしてしまっていたなんて。

彼はどうしても昨夜自分のしたことを信じられず、「き、君は?」と苦し紛れに霙へ問いかける。

「お、男が好きなの」

「いえ、そういうわけではないと思いますけど……」

「ほ、ほらね!僕とは違う!君は女の子が好きなんだよ、ね?僕は女の子みたいだけど実際は男だからさ、勘違いを……」

「あなたは私が男だから好きなんですか?」

「え…」

「『私』じゃなくても、『男』であれば誰でもいいんですか」

眉をひそめる霙に対し、彼は「違う!」とはっきり否定する。

「違う、そうじゃなくて!た、たしかに僕は男が好きだけど、君は君だから好きなんであって、抱いてほしいって思うのも君だけで……」

「好きって言いましたね」

「あ、え?」

「今、はっきりと、私のことが好きだと言いましたね?」

「う、うん、そう、だ……」

彼は抱きしめられてそれ以上言葉を口にできなくなった。

苦しくなるほどの抱擁は自分のものとは違う鼓動を胸に響かせている。

「どうしてあの時……あんなに否定したんですか」

「え……」

「あの日、『私のことが好きなのか』と聞いたら、あなたはひどく否定したじゃないですか……」

霙のその言葉に、彼も『あの日』のことを思い出す。

よく晴れた空の下、涼しい風が吹いていたあの日。

すべての始まりとなったあの日だ。

知らないうちに、彼の頬を一筋の涙が伝っていく。

「君が…僕のこと、かっこいいって言ったから……」

「……」

「女の子みたいだと思われてないって……そう思ったら悲しくて……つい、言っちゃった…あんなこと……」

霙は彼からゆっくりと身を離すと「あなたは…女性だと思われたかったんですか」と彼の瞳を覗き込む。

「だから私が言ったことが気に入らなくてあんなことを?」

彼は首を横に振る。

「そうじゃなくて……君は女の子が好きなのに、僕は男としてしか見られてないんだって思って……女の子みたいだと思ってくれてるならまだ望みはあるのに、そうじゃなかったから……」

「だからって…なにも、あんな風に言うことはないじゃありませんか」

「分からない…僕もすごく後悔したんだ、あんなこと言うなんてって……」

彼はあの日の夜、辛い気持ちのまま酒を煽ったときのことを思い出して胸を締め付けられながら「本当に…後悔したんだ」と涙を流す。

「その後も、君にあんなことをして……申し訳なくて、おかしくなりそうで……」

「その後って、覚えているんですか?」

「当たり前だよ、忘れるわけない…君を無理やりここへ連れて来てあんなことさせたのに」

「どうして覚えているんですか」

「どうしても何も……好きな人とした初めてを、忘れるわけがない」

「いや…だ、だってあなたは酔っていたのに……」

「何言ってるの?酔ってないよ」

涙を溢れさせながらもはっきりという彼に、霙はうろたえる。

「あ、あんなに酒を呑んで酔わないわけがないでしょう?あれが水だったとか、そんな嘘は通じませんよ」

「何を…言ってるの?」

「あの机にあった大きな酒瓶を開けたんでしょう?あんなに強く酒の匂いもさせて……気分が悪そうにして…!!」

霙の言葉に面食らいながら、彼は「はぁ?」と間抜けな声で答えた。

「僕はあんなもんじゃ酔わない、酔うわけない!気分が悪そうにしてたって……あれは…あ、あれは酒のせいじゃなくて、そ、その……」

「じゃあ翌朝のあれは?私に『なんで…君が……』って言ったじゃないですか、あれはどういうつもりで…酔った勢いであんなことをしたから、私がなぜいるのか分からなかったんでしょう?だから、だからあなたは……」

「違う!あれは君が謝ってきたから言ったんだ!」

彼は絶句した。

ーーーーーーー

彼が自らの欲で想いを遂げてしまった翌朝。

彼が酔っているにもかかわらず(このまま触れていたい…)という気持ちのまま彼を抱いてしまった霙は、罪悪感から「…すみません」と詫びた。

彼はこれに対して『なにがすまないんだ、なんで君が謝るんだ、全て僕がいけないのに』というつもりで口を開いたが、言葉に詰まって「なにが……なんで…君が……」と言うだけになってしまった。

彼の心の内を知らない霙には、それが「なにがあったんだ、なんで君がここにいるんだ」という風に聞こえたらしい。

霙は彼のその言葉に改めて(やはり彼の酔った勢いに任せて行為をしてしまったのだ)と思い、「(想いを伝えてもいないのに)良くない……」と呟く。

それを、彼は(あぁ、どうやら霙は僕としたのが気持ち『良くなかった』らしい…)と思い込んだ。

まったく、すべては言葉足らずな会話と思い込みのせいでもたらされたものだったのだ。

ーーーーーーー

霙とのきちんとした話のすり合わせをすればするほど、彼は浮き彫りになっていくどうしようもない自分の愚かさに恥ずかしいやら腹立つやらでいたたまれなくなっていく。

苦し紛れに、彼はさらにその後のことを持ち出して霙にぶつけた。

「でも…じゃあ早く話をしに来ればよかったのに!何週間も放っておくなんて……僕から話に行けばよかったって?これも僕が悪いってこと!?」

「違います、私だって次の日にでも話しに行こうとしましたよ!でも、日が悪かった、とにかく日が悪かったんです!話をしにここへ来ようとしたらちょうど実家から連絡があって……」

ーーーーーーー

それはまさに霙が彼の家を目指して歩いていた時だった。

彼と、きちんと話をして謝ろうと考えていた霙は、その道中で農業地域から慌てた様子でやってきた男に呼び止められた。

何事かと話を聞くと、『父親が倒れたため、すぐに実家へ戻ってこい』との伝言を伝えられたのだ。

霙はあの朝の彼の狼狽えぶりからして(もう少し時間をおくべきか)と考え、そのまま実家へ向かった。

幸いにも父親は命に別状はなかったが、年齢のこともあり、もう力仕事ができない体となってしまっていた。

両親と妹は穀物を育て、収穫し、それを粉に挽く仕事をしているのだが、穀物を運ぶなどする力仕事は父親が担っていたため、それができなくなると当然家は立ち行かなくなってしまう。

そこで、元々家に戻るつもりでいた霙は父親の代わりに実家で働くことを決めた。

当初、霙は父親の様子を見たらすぐに様々な手はずを整えに漁業地域に戻り、1日か2日の間には彼の元を訪れるつもりでいた。

しかし、そこで前々からあった妹の結婚話までもが急に進むことになり、家の手伝いと妹の結婚に関する支度やあれこれを手配しているうちに霙はついに体調を崩し、風邪をひいてしまった。

数日寝込み、ようやく回復したところで、すでに『あの日』から数週間が経過してしまっていたのだ。

ーーーーーーー

「手紙で報せようかとも思いましたが、あんな別れ方をしておいて直接会わずに手紙は…またなにか誤解をさせてしまいそうで嫌だったんです」

「そんな……風邪、風邪をひいたって、大丈夫なの?体は…」

「大丈夫になったから帰ってきたんです。でも、あなたに話をしに行ったらあの男が……私の気持ちが分かりますか?他の男の『におい』が充満する家に招き入れられた私の気持ちが」

「におい…っ!?し、してた……?」

「してましたよ、分かるでしょう当然。昨日だってそうです。…とても悩んだんですよ、あなたはあんな風に否定しておいて他の男とは酒もなしにそういうことをするのかと……私は本当にただあの日居合わせた、都合のいい男だったのかと……」

「そんなこと…」

目を伏せ、唇を噛み締める霙はひどく悲しげだ。

その悲しみが伝わってくるようで苦しさが増す彼は、おずおずと腕を伸ばし、そっと霙の頬に触れる。

「だって君は…女の子が好きなんでしょ?」

「さぁ…分かりません」

「僕のこと、『姫』って呼んだこともない…」

「…私には、あなたが女性らしく扱われることを望んでいないように見えていたので」

「僕らは…男同士だよ」

「はい」

「いいのかな、本当に」

「いけませんか?」

「だって…周りと違うから……」

彼が言葉を詰まらせると、霙は「…1つ、聞きたいことがあるんです」と真正面から尋ねた。

「…私のことが、好きなんですか?」

優しく、力強く、切実に答えを求めるその声。

彼は戸惑いつつも何度も頷く。

「好きなんでしょう?」

「うん……好き、好きだ…君のことが、僕は大好きなんだ」

「……やっと答えてくれましたね」

霙は伸ばした腕に力を込めて彼を抱きしめる。

「私も好きなんです…あなたのことが。あなたの表情、声、仕草、なにもかもが素敵で…好きでたまらない」

耳のすぐそばで伝えられたその言葉は彼の鼓動を早め、胸をいっぱいにしていく。

霙は彼の瞳からとめどなく流れる涙を手のひらで包み込むようにして拭い、額をくっつけながらさらに囁いた。

「あなたを…愛しています」

「う…うぅ……」

「あなたを、心から愛しているんです」

きっと、彼は頬に触れている手のひらや額の温かさがなければこれが現実のことだとはとても信じられなかっただろう。

「僕…僕はどうしようもないやつだよ…?好きでもない人とそんなことしちゃった、君は僕のこと、もう嫌…?」

「あなたのことを嫌うわけがありません…でも腹立たしくて仕方がない。2度とそんなことはさせない、絶対に。私は愛している人を他のやつなんかに指1本だって触れさせたくないんです。次はありません。もしそんな事があった時、私は何をするか分かりませんよ」

怒気を孕んだその声。

彼は「本当に…ごめん、ごめんね」とまた一粒涙を流した。

その涙はすぐさま霙によって拭い取られる。

それはあまりにも素晴らしい一時だった。

彼はしゃくりあげながら「ん、うん…僕も…僕も愛してる」と精一杯伝える。

睫毛が触れ合うほどの距離で見つめた霙の瞳は、まさに彼の心を捉えて離さない。

ゆっくりと、極めてゆっくりと顔を傾けて鼻先を触れ合わせると、耳に響く鼓動がさらに大きくなった。

静かな緊張感が漂う中、2人はどちらからともなく唇を寄せる。

それは彼にとって正真正銘、

生まれて初めての口づけだった。

ーーーーーーー

霙が作ったという食事は粥だった。

彼が目覚める直前に見ていた夢は、この粥を炊く音や香りに影響されたものなのだろう。

彼は粥をよそう霙に自らが作ったおかずの場所を教え、それらを少しずつ取り分けさせた。

まだ硬い椅子に座るには腰が痛い彼は、霙と共に寝台に座り、そばに寄せた机で粥とおかずを口に運ぶ。

気恥ずかしさと嬉しさ、緊張に味も分からなくなるほどだったが、幸せに満ちた食事だった。

食事を終えると、取り切れていない昨夜の疲れと腹の温かさによって強い眠気に襲われる。

そのせいか、彼は随分と大胆な気分になっているらしい。

霙は彼を寝台に横たわらせたが、彼は「君も……」と言って聞かなかった。

「あまり寝てないんでしょ?病み上がりで疲れてるんだし……ここ……」

寝台の半分を空けて誘う彼に抗えず、霙はそっと寝具の中へ潜り込んだ。

向き合って横になったことで、彼の目の前に霙の胸が迫る。

彼にはとても信じ難い光景だ。

文字通り、これは夢なのかと頬をつねりたくもなる。

「ねぇ、お粥…美味しかった……料理、上手なの?」

彼が尋ねると、霙は「いいえ」と首を振って答えた。

「粥は家族を看病する時に何度も作ったものなので作れるだけですよ…母が料理上手だから、あまり自分ではあれこれ作らなくて」

「そっか……君のお母さんは、料理が上手なんだね」

「…はい。でも…あなたが作ったおかずの方が美味しかったです」

霙の低い声がすぐそばから耳に響き、彼はふふと笑う。

「…その…敷き具まで替えさせて…ごめん」

「…とても気分が悪かったです」

「うん……そうだよね、ごめん……」

「でも…あんなところには絶対にあなたを寝かせたくなかったので。……聞きたいことは…まだ沢山あるんです、でも……」

「……うん、分かってる」

もう瞼を開けてはいられないほどだ。

彼は少し大胆になって、霙の胸に額をつけようと身動ぎする。

「っ……」

腰と尻に痛みが走り眉をひそめると、すぐに腰を大きな手のひらが包み込んできた。

「痛みますか…」

霙の声に彼が小さく頷くと、大きなその手のひらはゆったりとした動きでそのあたりを撫で擦り始める。

不思議なことだ。

ほんの少し撫でられただけだというのに、眉をひそめるほどの痛みはすぐに何処かへ消え去ってしまった。

彼は微笑みながら「1個お願い……」と呟く。

「ずっと…そうしてて欲しい……全然痛くなくなって……気持ちいいから………」

霙は「はい……」と一言だけ答え、彼の腰を擦る。

ただ柔らかな陽が射し込む中、2人は静かに眠気へ身を委ねた。

同じ寝台で、同じ寝具に包まり、ぴったりとくっつきながら。

10

あなたにおすすめの小説

世界を救ったあと、勇者は盗賊に逃げられました

芦田オグリ

BL

「ずっと、ずっと好きだった」

魔王討伐の祝宴の夜。

英雄の一人である《盗賊》ヒューは、一人静かに酒を飲んでいた。そこに現れた《勇者》アレックスに秘めた想いを告げられ、抱き締められてしまう。

酔いと熱に流され、彼と一夜を共にしてしまうが、盗賊の自分は勇者に相応しくないと、ヒューはその腕からそっと抜け出し、逃亡を決意した。

その体は魔族の地で浴び続けた《魔瘴》により、静かに蝕まれていた。

一方アレックスは、世界を救った栄誉を捨て、たった一人の大切な人を追い始める。

これは十年の想いを秘めた勇者パーティーの《勇者》と、病を抱えた《盗賊》の、世界を救ったあとの話。

魔王の息子を育てることになった俺の話

お鮫

BL

俺が18歳の時森で少年を拾った。その子が将来魔王になることを知りながら俺は今日も息子としてこの子を育てる。そう決意してはや数年。

「今なんつった?よっぽど死にたいんだね。そんなに俺と離れたい?」

現在俺はかわいい息子に殺害予告を受けている。あれ、魔王は?旅に出なくていいの?とりあえず放してくれません?

魔王になる予定の男と育て親のヤンデレBL

BLは初めて書きます。見ずらい点多々あるかと思いますが、もしありましたら指摘くださるとありがたいです。

BL大賞エントリー中です。

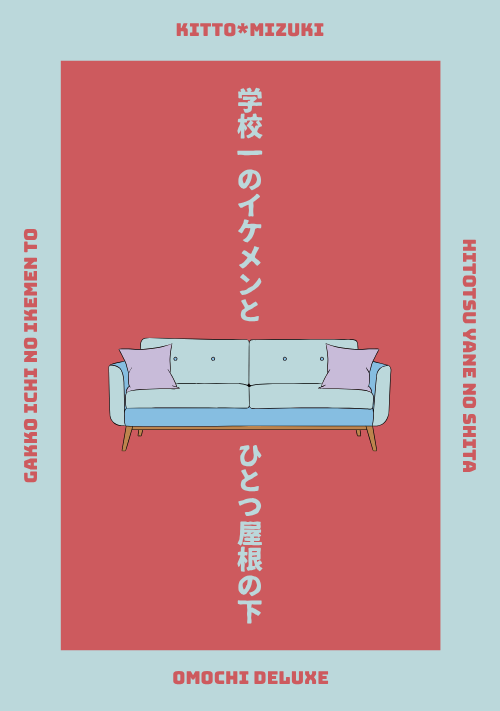

学校一のイケメンとひとつ屋根の下

おもちDX

BL

高校二年生の瑞は、母親の再婚で連れ子の同級生と家族になるらしい。顔合わせの時、そこにいたのはボソボソと喋る陰気な男の子。しかしよくよく名前を聞いてみれば、学校一のイケメンと名高い逢坂だった!

学校との激しいギャップに驚きつつも距離を縮めようとする瑞だが、逢坂からの印象は最悪なようで……?

キラキライケメンなのに家ではジメジメ!?なギャップ男子 × 地味グループ所属の能天気な男の子

立場の全く違う二人が家族となり、やがて特別な感情が芽生えるラブストーリー。

全年齢

今日もBL営業カフェで働いています!?

卵丸

BL

ブラック企業の会社に嫌気がさして、退職した沢良宜 篤は給料が高い、男だけのカフェに面接を受けるが「腐男子ですか?」と聞かれて「腐男子ではない」と答えてしまい。改めて、説明文の「BLカフェ」と見てなかったので不採用と思っていたが次の日に採用通知が届き疑心暗鬼で初日バイトに向かうと、店長とBL営業をして腐女子のお客様を喜ばせて!?ノンケBL初心者のバイトと同性愛者の店長のノンケから始まるBLコメディ

※ 不定期更新です。

伯爵家次男は、女遊びの激しい(?)幼なじみ王子のことがずっと好き

メグエム

BL

伯爵家次男のユリウス・ツェプラリトは、ずっと恋焦がれている人がいる。その相手は、幼なじみであり、王位継承権第三位の王子のレオン・ヴィルバードである。貴族と王族であるため、家や国が決めた相手と結婚しなければならない。しかも、レオンは女関係での噂が絶えず、女好きで有名だ。男の自分の想いなんて、叶うわけがない。この想いは、心の奥底にしまって、諦めるしかない。そう思っていた。

アプリで都合のいい男になろうとした結果、彼氏がバグりました

あと

BL

「目指せ!都合のいい男!」

穏やか完璧モテ男(理性で執着を押さえつけてる)×親しみやすい人たらし可愛い系イケメン

攻めの両親からの別れろと圧力をかけられた受け。関係は秘密なので、友達に相談もできない。悩んでいる中、どうしても別れたくないため、愛人として、「都合のいい男」になることを決意。人生相談アプリを手に入れ、努力することにする。しかし、攻めに約束を破ったと言われ……?

攻め:深海霧矢

受け:清水奏

前にアンケート取ったら、すれ違い・勘違いものが1位だったのでそれ系です。

ハピエンです。

ひよったら消します。

誤字脱字はサイレント修正します。

また、内容もサイレント修正する時もあります。

定期的にタグも整理します。

批判・中傷コメントはお控えください。

見つけ次第削除いたします。

自己判断で消しますので、悪しからず。

【完結済】あの日、王子の隣を去った俺は、いまもあなたを想っている

キノア9g

BL

かつて、誰よりも大切だった人と別れた――それが、すべての始まりだった。

今はただ、冒険者として任務をこなす日々。けれどある日、思いがけず「彼」と再び顔を合わせることになる。

魔法と剣が支配するリオセルト大陸。

平和を取り戻しつつあるこの世界で、心に火種を抱えたふたりが、交差する。

過去を捨てたはずの男と、捨てきれなかった男。

すれ違った時間の中に、まだ消えていない想いがある。

――これは、「終わったはずの恋」に、もう一度立ち向かう物語。

切なくも温かい、“再会”から始まるファンタジーBL。

全8話

お題『復縁/元恋人と3年後に再会/主人公は冒険者/身を引いた形』設定担当AI /c

【完結】抱っこからはじまる恋

* ゆるゆ

BL

満員電車で、立ったまま寄りかかるように寝てしまった高校生の愛希を抱っこしてくれたのは、かっこいい社会人の真紀でした。接点なんて、まるでないふたりの、抱っこからはじまる、しあわせな恋のお話です。

ふたりの動画をつくりました!

インスタ @yuruyu0 絵もあがります。

YouTube @BL小説動画 アカウントがなくても、どなたでもご覧になれます。

プロフのwebサイトから飛べるので、もしよかったら!

完結しました!

おまけのお話を時々更新しています。

BLoveさまのコンテストに応募しているお話を倍以上の字数増量でお送りする、アルファポリスさま限定版です!

名前が * ゆるゆ になりましたー!

中身はいっしょなので(笑)これからもどうぞよろしくお願い致しますー!

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる