9 / 11

九.忌中

しおりを挟む延宝四年、晩秋のことだった。

肌を刺すような木枯らしが吹き始めた頃、秋月家嫡男、種恒が二十二歳の若さで逝去した。

源之丞は十歳を数え、万作に出会って二年半後のことである。

「まさか若殿が、これほど早くに亡くなられるとはな」

「国元の城も漸く修築叶ったばかりであろう。次代の城主となられるはずであったのに」

「しかし、気掛かりなのは兵部さまだ。ご葬儀以後、兵部さまに代わって、あの十三さまが御上の補佐を担われていると聞いたぞ」

「ああ、兵部さまがお出ましにならんからな。そのせいだろう」

「御殿に出入りの者から耳にしたが、十三さまは兵部さまにかなりお苛立ちだそうではないか」

「本来兵部さまこそが次の御嫡男として担うべき役を、十三郎さまが被っているわけだからな。致し方あるまい。十三郎さまを支持する者も増えている様子であるし、よもやこの機にまた一騒動──」

「しーっ! ばかか、おぬし。滅多なことを申されるな」

「いや、事実おれも、近頃の十三郎さまは以前と少しお変わりになられたように思えるのだ」

「だからといって、跡目争いなぞ御免だぞ」

袷を着込んだ家中が二人、源之丞には目もくれず、足早に通り過ぎた。

潜めたつもりらしい会話も、冷然とした風を伝って明瞭に聞き取れてしまう。

ぺらぺらと真偽の分からぬ話を不用意に話していることにも呆れたが、何より兵部を見る家中の目が変わり始めていることのほうが気に掛かる。

粗野で顰蹙すら買っていた十三郎が、兵部に成り代わるように家中と親交を深めている節は確かにあったのだ。

「………」

種恒の卒去により、二男の兵部が嫡男となるのは必然で、さらに三男の十三郎が二男に持ち上がる。

まさにこれからという齢で世を去った種恒の葬儀には、万作に付き従う形で源之丞も参列し、次兄の兵部には次右衛門が近似した。

藩主帰国中のことであったが、出羽守種恒は広徳寺へ葬送され、松嶽院殿と号された。

葬儀には気丈に臨んだ二人も、一段落がつくと途端に肩を落とし、家中の前にもその顔を見せることは殆どなくなっていたのである。

藩邸内の学問所や武芸所に通う傍ら、御殿へも足を運んでいるが、万作が源之丞の前に現れることはない。

兵部と万作が今、どんな様子であるかすら、源之丞には伺い知ることが叶わなかったのである。

忌中に唯一、藩政が動いている気配を感じられるのは、十三郎の周辺だけであった。

要職が十三郎を繰り返し訪ね、国許から寄越される用件も、逐一報告が為されている。

かと思えば、諸藩の使者への対応なども担っている様子で、藩主佐渡守種信の名代も同然の働きをしているらしかった。

これが続けば、先の噂話が現実になることもあり得ぬことではない。

木枯らしが強かに源之丞の頬を吹き付け、その風を追うように仰いだ先に、曇天に佇む御殿を眺めた。

屋敷の敷地に吹き込む乾いた風は冷たく、間もなく訪れる冬の気配を少しずつ運んでくるようだった。

***

関家の嫡男で、兵部と同年の側近である次右衛門もまた、打ち沈む主に寄り添い、腫れ物を扱うが如くの有り様であった。

葬儀以来、殆どを兵部の側に控え、昼夜を問わずその様子に気を配る日々が続いているらしい。

身形を整えるため、時折居宅に戻っては来るものの、またすぐに行ってしまう。

ともすれば、源之丞とは二日も三日も顔を合わさぬ日が続いていた。

兵部に最も近いのは、死んだ種恒を除けば、万作と次右衛門に他ならない。

その自負があるからこそ、次右衛門もおいそれと側を離れることが出来ないのだろう。

小八郎もまた同様で、御殿に詰めたきり殆ど戻らなかった。

二年半も藩邸に過ごして、こんなことは初めてである。

小八郎の妻女はさわと言って、小八郎に比べて細面で線の細い女で、一向に落ち着く様子のない夫を案じている風ではあったが、そこはやはり武家の女。

努めて泰然と構え、平素の暮らしを淡々と送っているように見えた。

漸く小八郎と顔を合わせたのは、それから三日が過ぎた頃のことだった。

厨の通り土間のほうで物音を聞き駆けつけると、小八郎がふらふらと水甕の淵に手を掛けたところであった。

「小八郎さま!」

「おお源之丞か。暫く戻れずにすまんな。変わりないか」

「俺は大丈夫です。それより、兵部さまと万作さまは……?」

源之丞が恐る恐る訊ねると、小八郎は重い溜息をつきながら答える。

「お二人とも、ひどく塞いでおられる。特に兵部さまがお力を落とされていてな、夜もあまりお休みになられぬようだ」

寝所に交代で不寝番を付けているものの、その憔悴ぶりは甚だしく、近侍衆も不測の事態に備えて常に気を張っているらしかった。

土間の甕から汲み置きの水を掬い上げ、小八郎は喉を鳴らして嚥下する。

含み損ねて口許に滴る水を手の甲で拭うと、小八郎は片手で襟を寛げた。

屋内とはいえ寒気が深々と満ちる中だというのに、その顔は暑そうに上気して見える。

「次の総領は兵部さまだ。一日も早くお立直り頂かねばならん」

「それはそうだけど……、小八郎さまも具合が悪そうだ」

「なに、大事ない。ここでわしまで寝込んでしまうわけにはいかんだろう」

小八郎は言って、にやりと口角を上げて見せる。

しかし明らかに熱を発した顔は赤く、額には薄っすらと汗も滲んでいた。

武芸の修練でもなければ、こんな季節に汗などかくはずはない。

「でも──」

「万作君も、殆ど笑わなくなってしまってな。あれだけいつもにこにこしておられたのが……、まことに、お労しい」

小八郎はそこまで言うと、不意に柄杓を取り落とし、土間の隅で膝を崩した。

「小八郎さま!?」

咄嗟に駆け寄り支えた源之丞の手に、異様な熱が伝わった。

やはり熱がある。

呼吸は浅く、支えた背は忙しなく上下する。

「小八郎さま! こんな身体でお勤めは無理だ、すぐに医者を──」

「いや、戻らねばならん。万作君をあのままにしてはおけんのだ」

土間に蹲ると最早立ち上がることも叶わず、小八郎はその場にへたり込んだ。

その割に口振りだけは気丈で、小八郎は焦点の揺れる目で源之丞を見つめ返す。

連日の無理が祟っているのだということは、火を見るよりも明らかだった。

「万作さまには俺が近侍します! 小八郎さまの分まで、俺が支えます。だからもう休んで下さい」

「馬鹿を言え。わしの代わりが、おまえのような小僧に勤ま──」

「小八郎さまにまで何かあったらどうすんだよ!? 俺だって側役だ、馬鹿にすんな!」

尚立ち上がろうと藻掻く小八郎に、源之丞は半ば苛立った声をぶつける。

「何事ですか、源之丞どの。そんなに大きな声を出すものでは──」

源之丞の大声で異変を察したさわが、土間に姿を見せたのはこの時であった。

現れるなり窘めにかかった言葉は呑み込まれ、ぐったりと甕に凭れかかる小八郎に釘付けとなったらしい。

「さわさま、小八郎さまがひどい熱だ。なのにまた御殿に行くって……!」

「まあ。立てもせぬのにお勤めなど、全う出来るわけがございませぬ」

源之丞の訴えを聞くと、さわはみるみる眉を逆立て、下女を呼び付けると急いで床を用意するよう言い付ける。

「次右衛門どのも詰めているのですから、もはや倅にお任せなさいませ。万作君のご様子が気掛かりなら、源之丞どのに報せて貰えばよいのです」

「いや、さわ……だからわしはそれが心配で──」

「あなた! 四の五の申されますな! 源之丞どのとて、口は悪いが立派な御相手役ですよ! 時には任せてみなされ」

と、さわは自ら小八郎の肩を支えると、源之丞に一方の肩を持たせ、ずるずると引き摺るように座敷への廊下を歩ませたのだった。

引き摺られながら、小八郎も漸く観念したのだろう。

朦朧とした目を閉じ、やや上擦った声で一言、すまん、と呟いた。

【十.へ続く】

0

お気に入りに追加

3

あなたにおすすめの小説

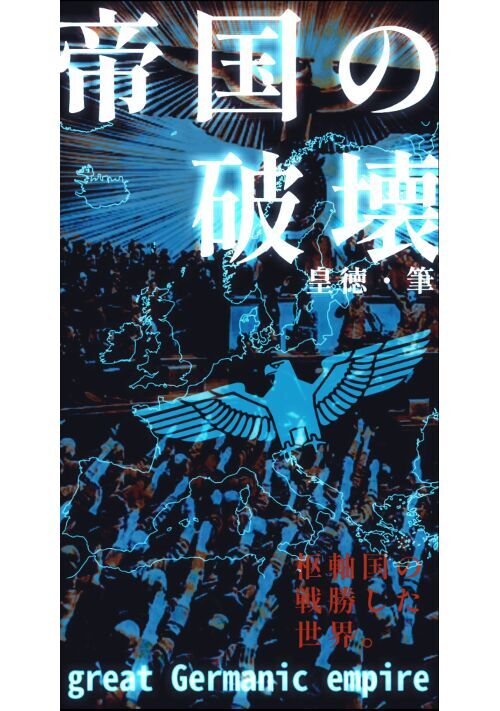

『帝国の破壊』−枢軸国の戦勝した世界−

皇徳❀twitter

歴史・時代

この世界の欧州は、支配者大ゲルマン帝国[戦勝国ナチスドイツ]が支配しており欧州は闇と包まれていた。

二人の特殊工作員[スパイ]は大ゲルマン帝国総統アドルフ・ヒトラーの暗殺を実行する。

独裁者・武田信玄

いずもカリーシ

歴史・時代

国を、民を守るために、武田信玄は独裁者を目指す。

独裁国家が民主国家を数で上回っている現代だからこそ、この歴史物語はどこかに通じるものがあるかもしれません。

【第壱章 独裁者への階段】 純粋に国を、民を憂う思いが、粛清の嵐を巻き起こす

【第弐章 川中島合戦】 甲斐の虎と越後の龍、激突す

【第参章 戦争の黒幕】 京の都が、二人の英雄を不倶戴天の敵と成す

【第四章 織田信長の愛娘】 清廉潔白な人々が、武器商人への憎悪を燃やす

【最終章 西上作戦】 武田家を滅ぼす策略に抗うべく、信長と家康打倒を決断す

この小説は『大罪人の娘』を補完するものでもあります。

(前編が執筆終了していますが、後編の執筆に向けて修正中です))

蘭癖高家

八島唯

歴史・時代

一八世紀末、日本では浅間山が大噴火をおこし天明の大飢饉が発生する。当時の権力者田沼意次は一〇代将軍家治の急死とともに失脚し、その後松平定信が老中首座に就任する。

遠く離れたフランスでは革命の意気が揚がる。ロシアは積極的に蝦夷地への進出を進めており、遠くない未来ヨーロッパの船が日本にやってくることが予想された。

時ここに至り、老中松平定信は消極的であるとはいえ、外国への備えを画策する。

大権現家康公の秘中の秘、後に『蘭癖高家』と呼ばれる旗本を登用することを――

※挿絵はAI作成です。

科学的考察の及ばぬ秘密ノ誘惑

月見里清流

歴史・時代

雨宿りで出会った女には秘密があった――。

まだ戦争が対岸の火事と思っている昭和前期の日本。

本屋で出会った美女に一目惚れした主人公は、仕事帰りに足繁く通う中、彼女の持つ秘密に触れてしまう。

――未亡人、聞きたくもない噂、彼女の過去、消えた男、身体に浮かび上がる荒唐無稽な情報。

過去に苦しめられる彼女を救おうと、主人公は謎に挑もうとするが、その先には軍部の影がちらつく――。

※この作品はフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません

旧式戦艦はつせ

古井論理

歴史・時代

真珠湾攻撃を行う前に機動艦隊が発見されてしまい、結果的に太平洋戦争を回避した日本であったが軍備は軍縮条約によって制限され、日本国に国名を変更し民主政治を取り入れたあとも締め付けが厳しい日々が続いている世界。東南アジアの元列強植民地が独立した大国・マカスネシア連邦と同盟を結んだ日本だが、果たして復権の日は来るのであろうか。ロマンと知略のIF戦記。

渡世人飛脚旅(小説新人賞最終選考落選歴あり、別名義、別作品で)

牛馬走

歴史・時代

(小説新人賞最終選考落選歴あり、別名義、別作品で)水呑百姓の平太は、体の不自由な祖母を養いながら、未来に希望を持てずに生きていた。平太は、賭場で無宿(浪人)を鮮やかに斃す。その折、親分に渡世人飛脚に誘われる。渡世人飛脚とは、あちこちを歩き回る渡世人を利用した闇の運送業のことを云う――

日日晴朗 ―異性装娘お助け日記―

優木悠

歴史・時代

―男装の助け人、江戸を駈ける!―

栗栖小源太が女であることを隠し、兄の消息を追って江戸に出てきたのは慶安二年の暮れのこと。

それから三カ月、助っ人稼業で糊口をしのぎながら兄をさがす小源太であったが、やがて由井正雪一党の陰謀に巻き込まれてゆく。

月の後半のみ、毎日10時頃更新しています。

奇妙丸

0002

歴史・時代

信忠が本能寺の変から甲州征伐の前に戻り歴史を変えていく。登場人物の名前は通称、時には新しい名前、また年月日は現代のものに。if満載、本能寺の変は黒幕説、作者のご都合主義のお話。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる