4 / 6

4.Looking back

しおりを挟む

くもりや雨の多い季節にしては珍しく、明るい光が窓から射し込んでいた。白い出窓に伸びる猫の、気持ちよさそうな寝姿がほほえましい。

借り物のスウェットで、知人でもないひとの家でくつろいでいるおかしな状況について考えるには、ちょうどいい落ち着いた午後。

オリヴァーにとって、この週末は人生最悪のものだった。

片思いが実ることなく終わったのだ。それが世界のどこかで起きている飢餓や紛争や自然災害に比べれば、どれほどちっぽけなことかということくらいは分かっている。しかしオリヴァーは、この恋に人生の半分を費やしてきた。二十年の半分だ。

あいつの笑った頬にできる、キュートなえくぼに初めて甘酸っぱさを抱いてから、ずっとオリヴァーの恋は隣にあった。家が近所で学校も同じ。試験勉強はどちらかの部屋でやったし、クラブチーム──フェンシングをやっていた──の練習もいつだって一緒に通った。義務教育が終わって進路が分かれてからも、遊びに誘うのは決まってお互いだった。頭がよくて正義感が強く、だれからも声をかけられる彼の親友であることが誇らしかった。

だった。だった。

すべては過去形だ。

親友なんて言葉で満足していた、自分の臆病さが招いた当然の結末。

土曜の夜。オリヴァーの恋は、オリヴァーがいままで見たことがない笑顔でその心を粉々にした。そんな幸せそうに笑うなんて知らなかった。一度だって、自分にはその顔を見せたことがないのに。

眠れないまま一夜を過ごし、普段と変わらない朝が来て、オリヴァーはなにも考えられないまま家を出た。どこへ行こうという目的はなかったけれど、近所はどこも子どものころからの思い出だらけで、カフェやファーストフードにも入れなかった。

歩いて歩いて、いつのまにか町の反対側まで来て、人通りの増えてきた大通りをただ眺めていた。雨が降ってきたときには、ついには天からも見放されたとみじめな気分になった。雨宿りに逃げ込んだフラットの冷たくて硬い石の通路に座り込んで、どこかのパブで浴びるように酒を飲み、一夜だけ慰めてくれる相手を探そうかなんてことまで考えたほどだ。

ジリアンには否定したが、たしかに迷子のようだった。

オリヴァーはソファの背もたれに頬杖をつき、捨て犬でも拾うように自分を家へ招いた青年を盗み見る。彼はところどころニスの剥げたロッキングチェアに座り、手元で細かく針を動かしている。

「それ、なに縫ってんの?」

「ベールを作ってるんだ」

「……結婚式の?」

「いや、これは帽子に飾る部分的なものだよ」

ジリアンが、わざわざピンクのひらひらしたベールを広げて見せてくれる。

「あぁ、ガーデンパーティーとかで女の人が被ってるやつ」

欧州の君主制国家の多くがそうであるように、シルヴァーナ王宮では毎年、国王エドゥアルド二世が主催するガーデンパーティーが行われる。参加する招待客──とりわけ女性たちは、色見本のようなドレスやスーツに合わせ、どうやって頭にくっつけているのか不思議になる帽子を披露している。彼が作っているのは、その前衛的な芸術作品の一部らしかった。

ドレスを製作するテーラーからのオーダー品だというベールは、下地となるチュールの細かな目に手作業で花やリボンの柄を刺繍するんだとか。信じられない根気強さだ。

「ああいうのは、機械で作るんだと思ってた。やっぱり細かいやつって、手作業じゃないと作れないもんなの?」

「いいや。機械生産も、いまは質のいいものがたくさんある。手作業は作り手の技量に左右されるしね。わざわざ時間とお金をかけてオーダーしてくれるひとは貴重だ」

「だから頭に乗っかるエイリアンみたいな帽子のパーツでも、注文通りに作るんだ?」

「できがよければ、次はエイリアンの本体を作らせてもらえるかもしれないからな」

彼は飼い猫と同じグレーの瞳で笑った。

ジリアン・エイミスは、不思議なひとだった。

ふわふわとした癖毛に、小さめの鼻と口はなんとなく幼い感じがするのに、話し方や振る舞いはずっと大人っぽい。子どもたちにものを教える先生だというのも納得だ。初対面のオリヴァーに対しても常に自然体で、威圧されたり頼まれたわけじゃないのに、気付くとこちらがジリアンのペースに合わせていた。

いや、合わせるという意識すらないまま、そうなるというか。

けさジリアンは、味気ない蒸し鶏と野菜を、いとも簡単にスープにしてしまった。スポーツで世界を目指す時期はとうに過ぎたくせに、未練のように続けていたオリヴァーの習慣を、「こっちのほうがいい」と変えて見せた。

きのうはろくにものを食べていなかったせいかもしれないが、それがあまりにも温かくおいしそうに見えて、オリヴァーは自分がこだわっていたものをひとつ、なんの決意も必要としないまま手放すことができた。

彼のようなひとに会ったことがない。手芸家という職業もそうだ。見たこともない道具で、一本の糸から繊細な幾何学模様や鳥の形を描き出す指先は魔法みたいだ。布を滑る針と糸がたてるささやかな音を、オリヴァーは初めて知った。

午後になると、ジリアンは窓辺のラジオをつけた。真っ赤な古いラジオからは、オリヴァーが六、七歳のころに流行ったらしいナンバーを集めた歌番組が流れている。このフラットには共有のWi-Fiが飛んでいるらしいから、ネットラジオやポッドキャストのほうがよほどクリアで聞きやすい。それでも、ときおり雑音の混じる綺麗すぎない音が好きだとジリアンはいった。

ラジオだけじゃない。使い込まれたキッチンの鍋も、バネが弱くなって柔らかすぎるソファも、ジリアンのセピア色っぽい雰囲気に馴染んでいる。

自分の家とは違う洗剤の匂いのするスウェットでソファを占領しながら、そんなジリアンの家に心地よさを感じていることに、オリヴァーは驚いていた。

田舎の祖父母の家を思い出すからかもしれない。

クリスマス休暇と夏休みに決まって家族で訪れた地方の古い家は、ここと同じ、ゆったりとした時間が流れていた。覚えのある匂いに包まれて、子どものころみたいに無防備になっている。

DJが、ラストナンバーをかけた。読み上げた曲名とアーティストの名前はオリヴァーの知らないものだったが、ジリアンは「懐かしいな」とつぶやく。

「おれ、このひと知らない」

「ぼくが中等科のころに流行った歌だ。ギター一本背負って地方から出てきたシンガーソングライターで、この曲がヒットしてその年の新人賞を取った」

「へぇ。そのころ、まだポップスとか興味なかったな」

「シルヴァーナのエド・シーランだとかいって、ずいぶん騒がれたんだぞ」

自分たちより上の世代なら、だれもが彼の代表作はこの失恋ソングだと答える。

ジリアンが熱心に語るので、オリヴァーはラジオに耳を傾けた。

失恋ソング。いまのオリヴァーに、これ以上ぴったりなジャンルの音楽はないだろう。少なくともクラシックやケルトみたいな民族的で高尚なものよりは。

『この夜が明けないでと、震えながら願っている』

アコースティックギターが奏でるイントロに、淡い男性ボーカルがのる。

恋に破れた男らしい歌い出しだ。オリヴァーも毛布にくるまって同じことを思った。夜が明けたら、この悪夢が現実であることを突き付けられてしまうから。

『すべてを知りたいと、きみはいう。そこに悲しみがあるとも思わないんだね』

こんな思いをするなら、あいつのことなんて好きになるんじゃなかった。バカみたいな片思いさえしなければ、オリヴァーは知らないフラットのじめじめした通路にうずくまる羽目にならなくてすんだのに。

彼の愛が向く先を知ってしまったいま、親友なんて関係に収まっているのはつらすぎた。ましてや──。

「いつだって時は進んでいくけれど」

はっと息をのんだ。

電波に分解されていない、クリアな歌声。リズムをとるようにロッキングチェアを揺らしながら、ジリアンがかき鳴らされるギターのメロディに合わせて低く仄かに口ずさんでいた。

「世界はまだ暗くていい。きみとぼくの輪郭も、どうかもう少しだけ不確かなままで」

行き止まりのような、冷たい通路に灯された部屋の明かり。暗くてもいいと歌うジリアンの声は、あの光のなかで見た淡い輪郭のように優しかった。

借り物のスウェットで、知人でもないひとの家でくつろいでいるおかしな状況について考えるには、ちょうどいい落ち着いた午後。

オリヴァーにとって、この週末は人生最悪のものだった。

片思いが実ることなく終わったのだ。それが世界のどこかで起きている飢餓や紛争や自然災害に比べれば、どれほどちっぽけなことかということくらいは分かっている。しかしオリヴァーは、この恋に人生の半分を費やしてきた。二十年の半分だ。

あいつの笑った頬にできる、キュートなえくぼに初めて甘酸っぱさを抱いてから、ずっとオリヴァーの恋は隣にあった。家が近所で学校も同じ。試験勉強はどちらかの部屋でやったし、クラブチーム──フェンシングをやっていた──の練習もいつだって一緒に通った。義務教育が終わって進路が分かれてからも、遊びに誘うのは決まってお互いだった。頭がよくて正義感が強く、だれからも声をかけられる彼の親友であることが誇らしかった。

だった。だった。

すべては過去形だ。

親友なんて言葉で満足していた、自分の臆病さが招いた当然の結末。

土曜の夜。オリヴァーの恋は、オリヴァーがいままで見たことがない笑顔でその心を粉々にした。そんな幸せそうに笑うなんて知らなかった。一度だって、自分にはその顔を見せたことがないのに。

眠れないまま一夜を過ごし、普段と変わらない朝が来て、オリヴァーはなにも考えられないまま家を出た。どこへ行こうという目的はなかったけれど、近所はどこも子どものころからの思い出だらけで、カフェやファーストフードにも入れなかった。

歩いて歩いて、いつのまにか町の反対側まで来て、人通りの増えてきた大通りをただ眺めていた。雨が降ってきたときには、ついには天からも見放されたとみじめな気分になった。雨宿りに逃げ込んだフラットの冷たくて硬い石の通路に座り込んで、どこかのパブで浴びるように酒を飲み、一夜だけ慰めてくれる相手を探そうかなんてことまで考えたほどだ。

ジリアンには否定したが、たしかに迷子のようだった。

オリヴァーはソファの背もたれに頬杖をつき、捨て犬でも拾うように自分を家へ招いた青年を盗み見る。彼はところどころニスの剥げたロッキングチェアに座り、手元で細かく針を動かしている。

「それ、なに縫ってんの?」

「ベールを作ってるんだ」

「……結婚式の?」

「いや、これは帽子に飾る部分的なものだよ」

ジリアンが、わざわざピンクのひらひらしたベールを広げて見せてくれる。

「あぁ、ガーデンパーティーとかで女の人が被ってるやつ」

欧州の君主制国家の多くがそうであるように、シルヴァーナ王宮では毎年、国王エドゥアルド二世が主催するガーデンパーティーが行われる。参加する招待客──とりわけ女性たちは、色見本のようなドレスやスーツに合わせ、どうやって頭にくっつけているのか不思議になる帽子を披露している。彼が作っているのは、その前衛的な芸術作品の一部らしかった。

ドレスを製作するテーラーからのオーダー品だというベールは、下地となるチュールの細かな目に手作業で花やリボンの柄を刺繍するんだとか。信じられない根気強さだ。

「ああいうのは、機械で作るんだと思ってた。やっぱり細かいやつって、手作業じゃないと作れないもんなの?」

「いいや。機械生産も、いまは質のいいものがたくさんある。手作業は作り手の技量に左右されるしね。わざわざ時間とお金をかけてオーダーしてくれるひとは貴重だ」

「だから頭に乗っかるエイリアンみたいな帽子のパーツでも、注文通りに作るんだ?」

「できがよければ、次はエイリアンの本体を作らせてもらえるかもしれないからな」

彼は飼い猫と同じグレーの瞳で笑った。

ジリアン・エイミスは、不思議なひとだった。

ふわふわとした癖毛に、小さめの鼻と口はなんとなく幼い感じがするのに、話し方や振る舞いはずっと大人っぽい。子どもたちにものを教える先生だというのも納得だ。初対面のオリヴァーに対しても常に自然体で、威圧されたり頼まれたわけじゃないのに、気付くとこちらがジリアンのペースに合わせていた。

いや、合わせるという意識すらないまま、そうなるというか。

けさジリアンは、味気ない蒸し鶏と野菜を、いとも簡単にスープにしてしまった。スポーツで世界を目指す時期はとうに過ぎたくせに、未練のように続けていたオリヴァーの習慣を、「こっちのほうがいい」と変えて見せた。

きのうはろくにものを食べていなかったせいかもしれないが、それがあまりにも温かくおいしそうに見えて、オリヴァーは自分がこだわっていたものをひとつ、なんの決意も必要としないまま手放すことができた。

彼のようなひとに会ったことがない。手芸家という職業もそうだ。見たこともない道具で、一本の糸から繊細な幾何学模様や鳥の形を描き出す指先は魔法みたいだ。布を滑る針と糸がたてるささやかな音を、オリヴァーは初めて知った。

午後になると、ジリアンは窓辺のラジオをつけた。真っ赤な古いラジオからは、オリヴァーが六、七歳のころに流行ったらしいナンバーを集めた歌番組が流れている。このフラットには共有のWi-Fiが飛んでいるらしいから、ネットラジオやポッドキャストのほうがよほどクリアで聞きやすい。それでも、ときおり雑音の混じる綺麗すぎない音が好きだとジリアンはいった。

ラジオだけじゃない。使い込まれたキッチンの鍋も、バネが弱くなって柔らかすぎるソファも、ジリアンのセピア色っぽい雰囲気に馴染んでいる。

自分の家とは違う洗剤の匂いのするスウェットでソファを占領しながら、そんなジリアンの家に心地よさを感じていることに、オリヴァーは驚いていた。

田舎の祖父母の家を思い出すからかもしれない。

クリスマス休暇と夏休みに決まって家族で訪れた地方の古い家は、ここと同じ、ゆったりとした時間が流れていた。覚えのある匂いに包まれて、子どものころみたいに無防備になっている。

DJが、ラストナンバーをかけた。読み上げた曲名とアーティストの名前はオリヴァーの知らないものだったが、ジリアンは「懐かしいな」とつぶやく。

「おれ、このひと知らない」

「ぼくが中等科のころに流行った歌だ。ギター一本背負って地方から出てきたシンガーソングライターで、この曲がヒットしてその年の新人賞を取った」

「へぇ。そのころ、まだポップスとか興味なかったな」

「シルヴァーナのエド・シーランだとかいって、ずいぶん騒がれたんだぞ」

自分たちより上の世代なら、だれもが彼の代表作はこの失恋ソングだと答える。

ジリアンが熱心に語るので、オリヴァーはラジオに耳を傾けた。

失恋ソング。いまのオリヴァーに、これ以上ぴったりなジャンルの音楽はないだろう。少なくともクラシックやケルトみたいな民族的で高尚なものよりは。

『この夜が明けないでと、震えながら願っている』

アコースティックギターが奏でるイントロに、淡い男性ボーカルがのる。

恋に破れた男らしい歌い出しだ。オリヴァーも毛布にくるまって同じことを思った。夜が明けたら、この悪夢が現実であることを突き付けられてしまうから。

『すべてを知りたいと、きみはいう。そこに悲しみがあるとも思わないんだね』

こんな思いをするなら、あいつのことなんて好きになるんじゃなかった。バカみたいな片思いさえしなければ、オリヴァーは知らないフラットのじめじめした通路にうずくまる羽目にならなくてすんだのに。

彼の愛が向く先を知ってしまったいま、親友なんて関係に収まっているのはつらすぎた。ましてや──。

「いつだって時は進んでいくけれど」

はっと息をのんだ。

電波に分解されていない、クリアな歌声。リズムをとるようにロッキングチェアを揺らしながら、ジリアンがかき鳴らされるギターのメロディに合わせて低く仄かに口ずさんでいた。

「世界はまだ暗くていい。きみとぼくの輪郭も、どうかもう少しだけ不確かなままで」

行き止まりのような、冷たい通路に灯された部屋の明かり。暗くてもいいと歌うジリアンの声は、あの光のなかで見た淡い輪郭のように優しかった。

0

お気に入りに追加

45

あなたにおすすめの小説

十二年付き合った彼氏を人気清純派アイドルに盗られて絶望してたら、幼馴染のポンコツ御曹司に溺愛されたので、奴らを見返してやりたいと思います

塔原 槇

BL

会社員、兎山俊太郎(とやま しゅんたろう)はある日、「やっぱり女の子が好きだわ」と言われ別れを切り出される。彼氏の売れないバンドマン、熊井雄介(くまい ゆうすけ)は人気上昇中の清純派アイドル、桃澤久留美(ももざわ くるみ)と付き合うのだと言う。ショックの中で俊太郎が出社すると、幼馴染の有栖川麗音(ありすがわ れおん)が中途採用で入社してきて……?

帝国皇子のお婿さんになりました

クリム

BL

帝国の皇太子エリファス・ロータスとの婚姻を神殿で誓った瞬間、ハルシオン・アスターは自分の前世を思い出す。普通の日本人主婦だったことを。

そして『白い結婚』だったはずの婚姻後、皇太子の寝室に呼ばれることになり、ハルシオンはひた隠しにして来た事実に直面する。王族の姫が19歳まで独身を貫いたこと、その真実が暴かれると、出自の小王国は滅ぼされかねない。

「それなら皇太子殿下に一服盛りますかね、主様」

「そうだね、クーちゃん。ついでに血袋で寝台を汚してなんちゃって既成事実を」

「では、盛って服を乱して、血を……主様、これ……いや、まさかやる気ですか?」

「うん、クーちゃん」

「クーちゃんではありません、クー・チャンです。あ、主様、やめてください!」

これは隣国の帝国皇太子に嫁いだ小王国の『姫君』のお話。

竜王陛下の愛し子

ミヅハ

BL

この世界の遙か上空には〝アッシェンベルグ〟という名の竜の国がある。

彼の国には古くから伝わる伝承があり、そこに記された者を娶れば当代の治世は安寧を辿ると言われているのだが、それは一代の王に対して一人しか現れない類稀な存在だった。

〝蓮の花のアザ〟を持つ者。

それこそが目印であり、代々の竜王が捜し求めている存在だ。

しかし、ただでさえ希少な存在である上に、時の流れと共に人が増えアザを持つ者を見付ける事も困難になってしまい、以来何千年と〝蓮の花のアザ〟を持つ者を妃として迎えられた王はいなかった。

それから時は流れ、アザを持つ者が現れたと知ってから捜し続けていた今代の王・レイフォードは、南の辺境近くにある村で一人の青年、ルカと出会う。

土や泥に塗れながらも美しい容姿をしたルカに一目惚れしたレイフォードは、どうにか近付きたくて足繁く村へと通いルカの仕事を手伝う事にした。

だがそんな穏やかな時も束の間、ある日突然村に悲劇が訪れ────。

穏和な美形竜王(攻)×辺境の村育ちの美人青年(受)

性的描写ありには※印つけてます。

少しだけ痛々しい表現あり。

【完結】お嬢様の身代わりで冷酷公爵閣下とのお見合いに参加した僕だけど、公爵閣下は僕を離しません

八神紫音

BL

やりたい放題のわがままお嬢様。そんなお嬢様の付き人……いや、下僕をしている僕は、毎日お嬢様に虐げられる日々。

そんなお嬢様のために、旦那様は王族である公爵閣下との縁談を持ってくるが、それは初めから叶わない縁談。それに気付いたプライドの高いお嬢様は、振られるくらいなら、と僕に女装をしてお嬢様の代わりを果たすよう命令を下す。

【完結】淫魔属性の魔族の王子は逃亡奴隷をペットにする 〜ペットが勇者になって復讐にきた〜

鳥見 ねこ

BL

「呪印を消してあげようか。キミが俺のペットになるなら」

魔王の第4王子ラシャは、瀕死になっていた若い人間の逃亡奴隷レオンをペットにした。

王子は魔族と淫魔の混血の影響で、生き物から細々と精気を貰わなければ生きられなかった。

逃亡奴隷は人間離れした強さを恐れられ、魔法封じの呪印で声を封じて奴隷落ちさせられていた。

利害が一致した2人は、呪印を消すために共に生活する。そうするうちに、心も体もお互いに依存していく。

そんな2人の別れの日は、必ず来る。

【逃亡奴隷のペット×魔王の第4王子】の話。のちに【勇者×魔王】となる。

※R18の話にはタイトルの後ろに✳︎がつきます。

※軽めのグロ・欠損あります。

※淫魔(インキュバス)の独自設定が出てきます。

※攻め視点のエロあります。

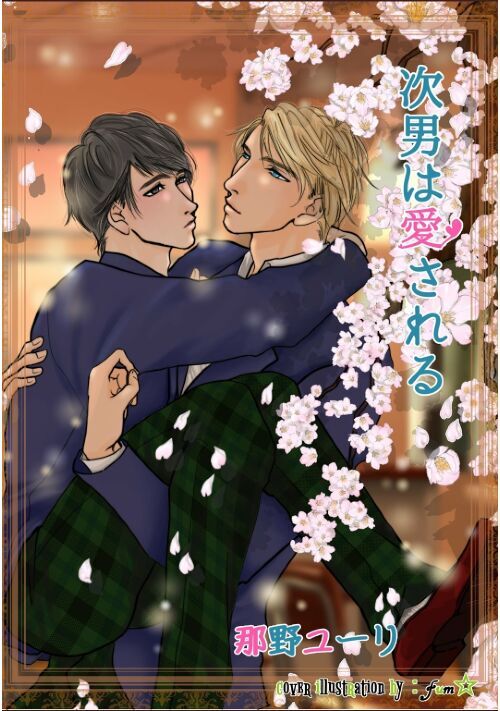

次男は愛される

那野ユーリ

BL

ゴージャス美形の長男×自称平凡な次男

佐奈が小学三年の時に父親の再婚で出来た二人の兄弟。美しすぎる兄弟に挟まれながらも、佐奈は家族に愛され育つ。そんな佐奈が禁断の恋に悩む。

素敵すぎる表紙は〝fum☆様〟から頂きました♡

無断転載は厳禁です。

【タイトル横の※印は性描写が入ります。18歳未満の方の閲覧はご遠慮下さい。】

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる