お気に入りに追加

0

この作品の感想を投稿する

あなたにおすすめの小説

空蝉

横山美香

歴史・時代

薩摩藩島津家の分家の娘として生まれながら、将軍家御台所となった天璋院篤姫。孝明天皇の妹という高貴な生まれから、第十四代将軍・徳川家定の妻となった和宮親子内親王。

二人の女性と二組の夫婦の恋と人生の物語です。

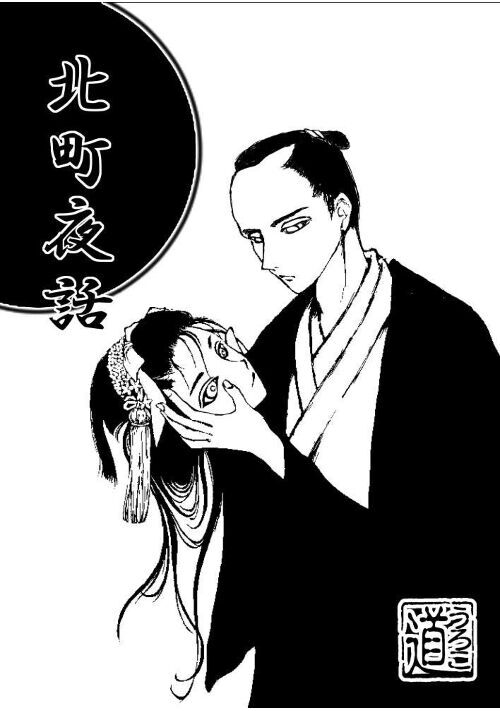

北町夜話

うろこ道

歴史・時代

【屍がおれを見詰める。――男の薄暗い愉悦の物語】

江戸八丁堀の町方同心、山崎宗右衛門(やまざきそうえもん)は、とある日より「屍から見られる」ようになる。

死者の眼差しに、しだいに暗い悦びを覚えるようになる宗右衛門。

そんなさなか、奉行所から上方に向かうよう達しが言い渡された。行き先は嵯峨化野――無縁仏が散乱する風葬の地である。

きっと数多の目に見詰められるのだ――。

怖ろしさと悦びに打ち震える宗右衛門に待ち受ける結末とは。

織田信長に育てられた、斎藤道三の子~斎藤新五利治~

黒坂 わかな

歴史・時代

信長に臣従した佐藤家の姫・紅茂と、斎藤道三の血を引く新五。

新五は美濃斎藤家を継ぐことになるが、信長の勘気に触れ、二人は窮地に立たされる。やがて明らかになる本能寺の意外な黒幕、二人の行く末はいかに。

信長の美濃攻略から本能寺の変の後までを、紅茂と新五双方の語り口で描いた、戦国の物語。

浅葱色の桜 ―堀川通花屋町下ル

初音

歴史・時代

新選組内外の諜報活動を行う諸士調役兼監察。その頭をつとめるのは、隊内唯一の女隊士だった。

義弟の近藤勇らと上洛して早2年。主人公・さくらの活躍はまだまだ続く……!

『浅葱色の桜』https://www.alphapolis.co.jp/novel/32482980/787215527

の続編となりますが、前作を読んでいなくても大丈夫な作りにはしています。前作未読の方もぜひ。

※時代小説の雰囲気を味わっていただくため、縦組みを推奨しています。行間を詰めてありますので横組みだと読みづらいかもしれませんが、ご了承ください。

※あくまでフィクションです。実際の人物、事件には関係ありません。

桔梗一凛

幸田 蒼之助

歴史・時代

「でも、わたくしが心に決めた殿方はひとりだけ……」

華族女学校に勤務する舎監さん。実は幕末、六十余州にその武名を轟かせた名門武家の、お嬢様だった。

とある男の許嫁となるも、男はすぐに風雲の只中で壮絶な死を遂げる。しかしひたすら彼を愛し、慕い続け、そして自らの生の意義を問い続けつつ明治の世を生きた。

悦子はそんな舎監さんの生き様や苦悩に感銘を受け、涙する。

「あの女性」の哀しき後半生を描く、ガチ歴史小説。極力、縦書きでお読み下さい。

カクヨムとなろうにも同文を連載中です。

おつかわし屋事調べ 山姫様奔る

しきもとえいき

歴史・時代

お市は獣と話せる不思議を使い、今日も人と獣を助けるために直奔る!

戦国が終わって公方様も数えて五代目の世。馬借と宿を営むおつかわし屋の娘お市は、器量もいいが家畜の面倒見がいいことで評判の14歳の元気いっぱいの娘である。美少年の弟藤次郎と見識豊かで指南役の滅法腕の立つ辰吉と共に、今日も商いの修行中。そんな、お市には秘密があった。鳥や獣と話が出来て、言う事を聞かせることが出来るという不思議な力の秘密である。お市はお人好しのお節介焼きで、困っているなら人も獣も手を差し伸べる。そんなお市達が事件に巻き込まれ、持ち前の器量とお市の不思議な力で解決していく、痛快和風ファンタジー

陣代『諏訪勝頼』――御旗盾無、御照覧あれ!――

黒鯛の刺身♪

歴史・時代

戦国の巨獣と恐れられた『武田信玄』の実質的後継者である『諏訪勝頼』。

一般には武田勝頼と記されることが多い。

……が、しかし、彼は正統な後継者ではなかった。

信玄の遺言に寄れば、正式な後継者は信玄の孫とあった。

つまり勝頼の子である信勝が後継者であり、勝頼は陣代。

一介の後見人の立場でしかない。

織田信長や徳川家康ら稀代の英雄たちと戦うのに、正式な当主と成れず、一介の後見人として戦わねばならなかった諏訪勝頼。

……これは、そんな悲運の名将のお話である。

【画像引用】……諏訪勝頼・高野山持明院蔵

【注意】……武田贔屓のお話です。

所説あります。

あくまでも一つのお話としてお楽しみください。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる