28 / 38

8章 西国の地へ

8-2

しおりを挟む

森々とした参道の様な道。遠くから見た時には自然なだけの森に見えていたが、その木々が作る傘の下には、真っ白い砂利が作る厳かな場が作られていた。

神が歩いた道、と言われても納得が出来る場所に義高は居た。

屋島で二位の尼が率いる女房衆を護衛し、吉次が手配した船に乗って周防の泊に上陸。

そこで巴御前からの文に従って義高は出雲へ。女房衆は伊佐鷺を案内役として長門国彦島目指して落ちていった。

彦島には平知盛が、平家最後の砦を作っていると聞く。そこに合流するのか、それともそこからまた別の場所へと進むのか義高は知らない。

大姫の策では、壮大な出来事の布石らしいが義高に渡された彼女の文ではその辺りは神か仏の様な先読みも曖昧にならざる得ないのであろう。

周防で受け取った巴御前からの文には、出雲にて待つとあった。

京での戦いに敗れ、木曽に戻る事も出来なかった木曽源氏の者どもが出雲大社の協力を得て出雲に落ち延びていると言う事は、今は山海と名乗っている今井四郎から聞いている。

聞いたのが伊賀の山中であるため、なんと遠い場所かと思ったのだが、今の義高は出雲に居る。

思えば、鎌倉、武蔵、美濃、大和、伊賀、尾張、讃岐、周防、出雲と、大姫の元に居た時には信じられないくらいの国々を巡っている。

大願である大姫との逢瀬は実現できては居ないが、彼女の策と共にある時、その道の先は必ず大願に繋がっていると思う事が出来る。

彼女の策で、木曽以来の今井四郎にも会えたし、今は母替わりでもあった巴御前にも会える。彼女の文で、体の弱かった産みの母は、逃避行に耐えられず病に倒れ、本人の望みもあり京の寺に預けた事も書いてあったが、実際義高には産みの母の記憶は薄い。

小さなころから母役は巴御前であった。

「木曽御大将、清水冠者義高殿、ご来着~」

玉砂利の奥からざざっと出陣準備を整えた武者が出てくる。

中には傷のある鎧の者もいるが、手入れ自体はしっかりとしていて、この静謐な空間を乱すものではなかった。

「お、おい義次、これは・・・」

大和からずっとついてきてくれている家輔が、少し声を震わせている。

普段細かいことを気にせずに、磊落な男である家輔でも、流石にこの状況には感じる物があるようだ。

今の義高の一行は、家輔、維盛と、それに従う塩野判官の四人だ。周防の泊りまで同道していた伊佐鷺は長門に二位の尼一行を送り届けた後は、吉次の元に戻るようで、ここにはいない。

「ああ、ちょっとこれはな、大袈裟に過ぎますな、しかし見知った者もいるようで」

出雲に逃れていた木曽衆の出迎えに、義高はどこか面映ゆい。父と共にこのような場に参列した遠い記憶はあるが、その主役はあくまで父である木曽義仲であり、自身はあくまでも添え物程度であったから、そのような気持ちとは縁遠かった。

出迎えにでた木曽衆の者どもは玉砂利の道の左右に並び、その数は二百程いる。以前父と見た参列の時はその倍も居たことを考えると、よくもいままで生きていたと言う想いと、負け戦で倒れた者の多さに痛みに似た物が走る。

木曽の森で、あやすように自分の相手をしてくれていた武士の、何人が今ここに居るのだろうかと。

「巴殿・・・」

建物から数十名の集団がまっすぐに義高達に進んでくる。

その先頭は緋色の鎧に、兜は無く金の鉢金を巻き、黒い豊かな髪を靡かせる女性。

天下無双の豪傑の一人であり、父の良き人で義高にとっては実の母よりも母に近い、巴御前であった。

「義高殿、息災であったこと、なにより、草葉の陰で殿も喜んでおりましょう、まずは長き旅を癒しつつ、奥で話を、詳しくの」

記憶の巴殿に比べどこか儀式臭い話し方なのは、この場を木曽源氏復興の端緒として周囲に見せつけたいからなのだろうか。しかし最後の詳しくと言った時の巴殿の表情は、どこか座興を仕掛けた時の、意味ありげな微笑みだった。

大柄な巴殿の背後に、小さな影が動いたように見えたが、義高はそれを無視し、巴殿を前に膝を折り頭を垂れた。

「長い旅でした、巴殿の前に出るまでに長い時もかけてしまいました、思う所も多々ありますが、まずはこの場で会えましたことに祝着を」

「おお、義高殿そのように膝をつかずとも、ほれっ今後は木曽の大将として皆を導いていくのですぞ、我が預かりし武者どももこれからは義高殿の郎党、堂々としてくだされ」

巴殿が差し出す手を取って義高は、奥の建物に誘われる。左右に並んでいた武者たちはその背後に並び、建物の周りで待機する。歓声を上げるでもない彼らは、整然と動いていたが、皆の表情は明るい。

自分以上に辛く苦しい道のりであったことは、簡単に想像が出来るのに、表情が明るい。その意味がずっしりと肩に圧し掛かってきているようだ。

「さて、義高殿、無事であったは良いことですが、わらわに伝えるべきことも色々あるでしょう、しかしながらまずはこちらから、嫁取り祝着にござりまする」

「嫁取りとは、確かに私は鎌倉の大姫との婚儀を約束した身ではありますが」

大姫とは婚儀を約しただけで、実際に婚儀を行っていない。ましてや夫として、嫁としての事など何もしていない。ただ濃厚に同じ時間を過ごし、互いの事を話していただけだった。

だが、この巴殿の言い方はそうではないのだろう。

「まったく殿も存外でしたが、義高殿も血筋ですかな、わらわは源家の娘っこの事はみとめてはおりませぬ、ですがかの者なれば、まずは喜ばしいこと」

義高が鎌倉に旅経つ寸前まで、巴殿は大姫との婚約を反対していた。大姫に問題がると言う事ではなく、頼朝との同盟が良いことだと思っていなかったと言う事だったのだろう。それは現実となり、彼女は良き人は頼朝配下の義経、範頼に討たれている。

「はぁ、そうですか・・・、と、お待ちくだされもしや」

「隠し事が下手なのも血筋ですかな義高殿、わらわの耳は遠くまで聞こえるのですよ、まぁかの源家の娘っこ程ではないですがね、さて時も惜しい、参りましょう」

巴殿は建物の中に入り、いくつかの部屋や回廊を過ぎた部屋に義高一人を案内した。

部屋の中に入ると、鄙では珍しい畳が敷かれ、大きな御簾がかけられている、その向こうには人の気配がする。

「えっと、ええと・・・」

誰であろうか、と考えるまでもない。ただ何故いま、巴殿が仲立ちとなっているのかは判らない。

「華殿か・・・」

ゆっくりと御簾を迂回して、後ろに座る人の前に出る。巴殿は部屋の隅に立ったまま動かないし、声を出す事もしない。

「義次殿、あの、これは、少し、な・・・」

「やはり華殿だったか、いきなり尾張で別れたからには、吉野の山に帰ったかと・・と、これは」

御簾の裏に居た華はいつもの動きやすい服ではなく、真っ白な一重の衣を身にまとい、ぷっくりとした笑かそうな口には紅をさしていた。

「見違え申した、華殿、これは一体どうして」

「やはり、華には似つかわしくないとおもっているのであろう義次、これは巴殿が絶対にこちらの方が良いと言う物で」

白無垢姿の華が、恥ずかしそうに身をよじる。

「そんなことはないぞ華殿、しかし巴殿これは少し驚かしがすぎますぞ、まさかここに呼んだは華殿に会わせる事が目的ですか」

「はっはっは、これは初々しい反応を楽しませていただきました、いやはや殿との血筋とはこれいかに、なんと面映ゆいことかな、もちろん義高殿をこちらに来ていただいたのにはこれも理由の一つです、先ほど申しました通り木曽源氏の大将になっていただきたいと言うのも一つ、さらには出雲の大社の偲びがもたらした娘っの文を渡すことも理由の一つですなぁ」

「大姫の文ですと、大姫は大社と何かつながりがあると」

「さぁて、どうも大社から送り込まれた偲びを、逆に篭絡し自らの手足としたとか、白江と言う名に聞き覚えをござりましょう」

白江は大姫の侍女衆の一人であった。彼女の婚約者であった義高にも周知の相手で、大姫の朝の支度を仕切っていた事を思い出す。

「あの白江殿が、出雲大社の者だったとは、して文とは」

「こちらにございますが、まずは花嫁と存分に語り合ってからにしなされよ、その後後藤の忙しさになる事は決まっておりまする、今はまず」

言って巴御前は部屋から出ていった。

残された義高と華は、自然と見つめ合う形となる。

無言で僅かの間見つめ合ったが、どちらからかお互いの笑顔となった。

すっと華が手を伸ばして、義高のそれに重ね合わせる。

「尾張から出て、これからは安穏としていられない義高に同道するのは足手まといと思い、吉野に帰ろうとした所で出雲に巴御前様がおられると聞き、女性でありながら男武者と渡り合い、義仲殿の隣に立ち続けた巴御前様に無性に教えを請いたくなり、出雲に参りました」

「そうだったのか、華も長い道のりを旅したのだな」

「はい、出雲にて巴御前様に今までの話をしたところ、快く迎え入れて頂き、それからは修行の日々、正直辛かった」

幼少の頃だったが、巴殿の修行の厳しさは何度も聞いた。男武者も逃げ出すほどの内容で、木曽の若い衆が震えながら話していた。

岩山を素手で上り下りさせられ、気を抜くと上から巴殿が人の頭ほどの岩を投げ落としてきたり、刃の無い鉄の棒で、大樹を倒すまで叩きつけさせ、成果が出るまで不眠不休で挑戦させたりする。

かと思えば、遠走りの最中に漢詩について講義をおこない、答えられないと足や背に木刀を当てる等。

「それは、すごい体験をしたな、体は大丈夫か、痣など残ったりはしていないであろうな」

「ははは、心配のし過ぎじゃ義次殿、巴御前様の修行は確かに厳しく、寝る間も無い程だったが、後に残るような傷はありませぬ、なんなら見てみるか」

吉野の山で過ごした時の様に、着物を僅かにずらしながら屈託のない笑顔を向けてくる華。

その笑顔としぐさに、今まで覚えた事の無いような獣欲が沸きあがるが、なんとかそrを抑え込む。ただの獣欲に支配された自分に抱かれたいとは華も思わないだろう。それにそんな男に成りたくない。

「すまぬな、華」

「宜しいのですよ義次殿、私ももう子供ではありませぬ、巴御前様にも色々と教えていただきましたし、鎌倉の良き人事も、義次が何を考えておるのかなんて簡単にわかるのじゃぞ」

目に涙を浮かべながらも、華は笑顔で義次に抱き着くと、すぐに離れていった。

戸を開けると、少しだけ離れた場所に巴殿が居た。

「良いのか」

「ええ、今はこれまでで、これから先は鎌倉の姫と正々堂々とってね」

神が歩いた道、と言われても納得が出来る場所に義高は居た。

屋島で二位の尼が率いる女房衆を護衛し、吉次が手配した船に乗って周防の泊に上陸。

そこで巴御前からの文に従って義高は出雲へ。女房衆は伊佐鷺を案内役として長門国彦島目指して落ちていった。

彦島には平知盛が、平家最後の砦を作っていると聞く。そこに合流するのか、それともそこからまた別の場所へと進むのか義高は知らない。

大姫の策では、壮大な出来事の布石らしいが義高に渡された彼女の文ではその辺りは神か仏の様な先読みも曖昧にならざる得ないのであろう。

周防で受け取った巴御前からの文には、出雲にて待つとあった。

京での戦いに敗れ、木曽に戻る事も出来なかった木曽源氏の者どもが出雲大社の協力を得て出雲に落ち延びていると言う事は、今は山海と名乗っている今井四郎から聞いている。

聞いたのが伊賀の山中であるため、なんと遠い場所かと思ったのだが、今の義高は出雲に居る。

思えば、鎌倉、武蔵、美濃、大和、伊賀、尾張、讃岐、周防、出雲と、大姫の元に居た時には信じられないくらいの国々を巡っている。

大願である大姫との逢瀬は実現できては居ないが、彼女の策と共にある時、その道の先は必ず大願に繋がっていると思う事が出来る。

彼女の策で、木曽以来の今井四郎にも会えたし、今は母替わりでもあった巴御前にも会える。彼女の文で、体の弱かった産みの母は、逃避行に耐えられず病に倒れ、本人の望みもあり京の寺に預けた事も書いてあったが、実際義高には産みの母の記憶は薄い。

小さなころから母役は巴御前であった。

「木曽御大将、清水冠者義高殿、ご来着~」

玉砂利の奥からざざっと出陣準備を整えた武者が出てくる。

中には傷のある鎧の者もいるが、手入れ自体はしっかりとしていて、この静謐な空間を乱すものではなかった。

「お、おい義次、これは・・・」

大和からずっとついてきてくれている家輔が、少し声を震わせている。

普段細かいことを気にせずに、磊落な男である家輔でも、流石にこの状況には感じる物があるようだ。

今の義高の一行は、家輔、維盛と、それに従う塩野判官の四人だ。周防の泊りまで同道していた伊佐鷺は長門に二位の尼一行を送り届けた後は、吉次の元に戻るようで、ここにはいない。

「ああ、ちょっとこれはな、大袈裟に過ぎますな、しかし見知った者もいるようで」

出雲に逃れていた木曽衆の出迎えに、義高はどこか面映ゆい。父と共にこのような場に参列した遠い記憶はあるが、その主役はあくまで父である木曽義仲であり、自身はあくまでも添え物程度であったから、そのような気持ちとは縁遠かった。

出迎えにでた木曽衆の者どもは玉砂利の道の左右に並び、その数は二百程いる。以前父と見た参列の時はその倍も居たことを考えると、よくもいままで生きていたと言う想いと、負け戦で倒れた者の多さに痛みに似た物が走る。

木曽の森で、あやすように自分の相手をしてくれていた武士の、何人が今ここに居るのだろうかと。

「巴殿・・・」

建物から数十名の集団がまっすぐに義高達に進んでくる。

その先頭は緋色の鎧に、兜は無く金の鉢金を巻き、黒い豊かな髪を靡かせる女性。

天下無双の豪傑の一人であり、父の良き人で義高にとっては実の母よりも母に近い、巴御前であった。

「義高殿、息災であったこと、なにより、草葉の陰で殿も喜んでおりましょう、まずは長き旅を癒しつつ、奥で話を、詳しくの」

記憶の巴殿に比べどこか儀式臭い話し方なのは、この場を木曽源氏復興の端緒として周囲に見せつけたいからなのだろうか。しかし最後の詳しくと言った時の巴殿の表情は、どこか座興を仕掛けた時の、意味ありげな微笑みだった。

大柄な巴殿の背後に、小さな影が動いたように見えたが、義高はそれを無視し、巴殿を前に膝を折り頭を垂れた。

「長い旅でした、巴殿の前に出るまでに長い時もかけてしまいました、思う所も多々ありますが、まずはこの場で会えましたことに祝着を」

「おお、義高殿そのように膝をつかずとも、ほれっ今後は木曽の大将として皆を導いていくのですぞ、我が預かりし武者どももこれからは義高殿の郎党、堂々としてくだされ」

巴殿が差し出す手を取って義高は、奥の建物に誘われる。左右に並んでいた武者たちはその背後に並び、建物の周りで待機する。歓声を上げるでもない彼らは、整然と動いていたが、皆の表情は明るい。

自分以上に辛く苦しい道のりであったことは、簡単に想像が出来るのに、表情が明るい。その意味がずっしりと肩に圧し掛かってきているようだ。

「さて、義高殿、無事であったは良いことですが、わらわに伝えるべきことも色々あるでしょう、しかしながらまずはこちらから、嫁取り祝着にござりまする」

「嫁取りとは、確かに私は鎌倉の大姫との婚儀を約束した身ではありますが」

大姫とは婚儀を約しただけで、実際に婚儀を行っていない。ましてや夫として、嫁としての事など何もしていない。ただ濃厚に同じ時間を過ごし、互いの事を話していただけだった。

だが、この巴殿の言い方はそうではないのだろう。

「まったく殿も存外でしたが、義高殿も血筋ですかな、わらわは源家の娘っこの事はみとめてはおりませぬ、ですがかの者なれば、まずは喜ばしいこと」

義高が鎌倉に旅経つ寸前まで、巴殿は大姫との婚約を反対していた。大姫に問題がると言う事ではなく、頼朝との同盟が良いことだと思っていなかったと言う事だったのだろう。それは現実となり、彼女は良き人は頼朝配下の義経、範頼に討たれている。

「はぁ、そうですか・・・、と、お待ちくだされもしや」

「隠し事が下手なのも血筋ですかな義高殿、わらわの耳は遠くまで聞こえるのですよ、まぁかの源家の娘っこ程ではないですがね、さて時も惜しい、参りましょう」

巴殿は建物の中に入り、いくつかの部屋や回廊を過ぎた部屋に義高一人を案内した。

部屋の中に入ると、鄙では珍しい畳が敷かれ、大きな御簾がかけられている、その向こうには人の気配がする。

「えっと、ええと・・・」

誰であろうか、と考えるまでもない。ただ何故いま、巴殿が仲立ちとなっているのかは判らない。

「華殿か・・・」

ゆっくりと御簾を迂回して、後ろに座る人の前に出る。巴殿は部屋の隅に立ったまま動かないし、声を出す事もしない。

「義次殿、あの、これは、少し、な・・・」

「やはり華殿だったか、いきなり尾張で別れたからには、吉野の山に帰ったかと・・と、これは」

御簾の裏に居た華はいつもの動きやすい服ではなく、真っ白な一重の衣を身にまとい、ぷっくりとした笑かそうな口には紅をさしていた。

「見違え申した、華殿、これは一体どうして」

「やはり、華には似つかわしくないとおもっているのであろう義次、これは巴殿が絶対にこちらの方が良いと言う物で」

白無垢姿の華が、恥ずかしそうに身をよじる。

「そんなことはないぞ華殿、しかし巴殿これは少し驚かしがすぎますぞ、まさかここに呼んだは華殿に会わせる事が目的ですか」

「はっはっは、これは初々しい反応を楽しませていただきました、いやはや殿との血筋とはこれいかに、なんと面映ゆいことかな、もちろん義高殿をこちらに来ていただいたのにはこれも理由の一つです、先ほど申しました通り木曽源氏の大将になっていただきたいと言うのも一つ、さらには出雲の大社の偲びがもたらした娘っの文を渡すことも理由の一つですなぁ」

「大姫の文ですと、大姫は大社と何かつながりがあると」

「さぁて、どうも大社から送り込まれた偲びを、逆に篭絡し自らの手足としたとか、白江と言う名に聞き覚えをござりましょう」

白江は大姫の侍女衆の一人であった。彼女の婚約者であった義高にも周知の相手で、大姫の朝の支度を仕切っていた事を思い出す。

「あの白江殿が、出雲大社の者だったとは、して文とは」

「こちらにございますが、まずは花嫁と存分に語り合ってからにしなされよ、その後後藤の忙しさになる事は決まっておりまする、今はまず」

言って巴御前は部屋から出ていった。

残された義高と華は、自然と見つめ合う形となる。

無言で僅かの間見つめ合ったが、どちらからかお互いの笑顔となった。

すっと華が手を伸ばして、義高のそれに重ね合わせる。

「尾張から出て、これからは安穏としていられない義高に同道するのは足手まといと思い、吉野に帰ろうとした所で出雲に巴御前様がおられると聞き、女性でありながら男武者と渡り合い、義仲殿の隣に立ち続けた巴御前様に無性に教えを請いたくなり、出雲に参りました」

「そうだったのか、華も長い道のりを旅したのだな」

「はい、出雲にて巴御前様に今までの話をしたところ、快く迎え入れて頂き、それからは修行の日々、正直辛かった」

幼少の頃だったが、巴殿の修行の厳しさは何度も聞いた。男武者も逃げ出すほどの内容で、木曽の若い衆が震えながら話していた。

岩山を素手で上り下りさせられ、気を抜くと上から巴殿が人の頭ほどの岩を投げ落としてきたり、刃の無い鉄の棒で、大樹を倒すまで叩きつけさせ、成果が出るまで不眠不休で挑戦させたりする。

かと思えば、遠走りの最中に漢詩について講義をおこない、答えられないと足や背に木刀を当てる等。

「それは、すごい体験をしたな、体は大丈夫か、痣など残ったりはしていないであろうな」

「ははは、心配のし過ぎじゃ義次殿、巴御前様の修行は確かに厳しく、寝る間も無い程だったが、後に残るような傷はありませぬ、なんなら見てみるか」

吉野の山で過ごした時の様に、着物を僅かにずらしながら屈託のない笑顔を向けてくる華。

その笑顔としぐさに、今まで覚えた事の無いような獣欲が沸きあがるが、なんとかそrを抑え込む。ただの獣欲に支配された自分に抱かれたいとは華も思わないだろう。それにそんな男に成りたくない。

「すまぬな、華」

「宜しいのですよ義次殿、私ももう子供ではありませぬ、巴御前様にも色々と教えていただきましたし、鎌倉の良き人事も、義次が何を考えておるのかなんて簡単にわかるのじゃぞ」

目に涙を浮かべながらも、華は笑顔で義次に抱き着くと、すぐに離れていった。

戸を開けると、少しだけ離れた場所に巴殿が居た。

「良いのか」

「ええ、今はこれまでで、これから先は鎌倉の姫と正々堂々とってね」

0

お気に入りに追加

7

あなたにおすすめの小説

平安ROCK FES!

優木悠

歴史・時代

2024/06/27完結

――つまらねえ世の中をひっくり返すのさ!――

平安ROCK FES(ロックフェス)開幕!

かつての迷作短編「平安ロック!」が装いも新たに長編として復活。

バイブス上がりまくり(たぶん)の時代ライトノベル!

華やかな平安貴族とは正反対に、泥水をすするような生活をおくる朱天と茨木。

あまりの貴族たちの横暴に、ついにキレる。

そして始まる反逆。

ロックな奴らが、今、うごめきはじめる!

FESの後にピリオドがいるだろう、って?

邪魔なものはいらないさ、だってロックだもの!

時代考証も無視するさ、だってロックだもの?

部分的に今昔物語集に取材しています。

陣代『諏訪勝頼』――御旗盾無、御照覧あれ!――

黒鯛の刺身♪

歴史・時代

戦国の巨獣と恐れられた『武田信玄』の実質的後継者である『諏訪勝頼』。

一般には武田勝頼と記されることが多い。

……が、しかし、彼は正統な後継者ではなかった。

信玄の遺言に寄れば、正式な後継者は信玄の孫とあった。

つまり勝頼の子である信勝が後継者であり、勝頼は陣代。

一介の後見人の立場でしかない。

織田信長や徳川家康ら稀代の英雄たちと戦うのに、正式な当主と成れず、一介の後見人として戦わねばならなかった諏訪勝頼。

……これは、そんな悲運の名将のお話である。

【画像引用】……諏訪勝頼・高野山持明院蔵

【注意】……武田贔屓のお話です。

所説あります。

あくまでも一つのお話としてお楽しみください。

独裁者・武田信玄

いずもカリーシ

歴史・時代

歴史の本とは別の視点で武田信玄という人間を描きます!

平和な時代に、戦争の素人が娯楽[エンターテイメント]の一貫で歴史の本を書いたことで、歴史はただ暗記するだけの詰まらないものと化してしまいました。

『事実は小説よりも奇なり』

この言葉の通り、事実の方が好奇心をそそるものであるのに……

歴史の本が単純で薄い内容であるせいで、フィクションの方が面白く、深い内容になっていることが残念でなりません。

過去の出来事ではありますが、独裁国家が民主国家を数で上回り、戦争が相次いで起こる『現代』だからこそ、この歴史物語はどこかに通じるものがあるかもしれません。

【第壱章 独裁者への階段】 国を一つにできない弱く愚かな支配者は、必ず滅ぶのが戦国乱世の習い

【第弐章 川中島合戦】 戦争の勝利に必要な条件は第一に補給、第二に地形

【第参章 戦いの黒幕】 人の持つ欲を煽って争いの種を撒き、愚かな者を操って戦争へと発展させる武器商人

【第肆章 織田信長の愛娘】 人間の生きる価値は、誰かの役に立つ生き方のみにこそある

【最終章 西上作戦】 人々を一つにするには、敵が絶対に必要である

この小説は『大罪人の娘』を補完するものでもあります。

(前編が執筆終了していますが、後編の執筆に向けて修正中です)

西涼女侠伝

水城洋臣

歴史・時代

無敵の剣術を会得した男装の女剣士。立ち塞がるは三国志に名を刻む猛将馬超

舞台は三國志のハイライトとも言える時代、建安年間。曹操に敗れ関中を追われた馬超率いる反乱軍が涼州を襲う。正史に残る涼州動乱を、官位無き在野の侠客たちの視点で描く武侠譚。

役人の娘でありながら剣の道を選んだ男装の麗人・趙英。

家族の仇を追っている騎馬民族の少年・呼狐澹。

ふらりと現れた目的の分からぬ胡散臭い道士・緑風子。

荒野で出会った在野の流れ者たちの視点から描く、錦馬超の実態とは……。

主に正史を参考としていますが、随所で意図的に演義要素も残しており、また武侠小説としてのテイストも強く、一見重そうに見えて雰囲気は割とライトです。

三國志好きな人ならニヤニヤ出来る要素は散らしてますが、世界観説明のノリで注釈も多めなので、知らなくても楽しめるかと思います(多分)

涼州動乱と言えば馬超と王異ですが、ゲームやサブカル系でこの2人が好きな人はご注意。何せ基本正史ベースだもんで、2人とも現代人の感覚としちゃアレでして……。

黄金の檻の高貴な囚人

せりもも

歴史・時代

短編集。ナポレオンの息子、ライヒシュタット公フランツを囲む人々の、群像劇。

ナポレオンと、敗戦国オーストリアの皇女マリー・ルイーゼの間に生まれた、少年。彼は、父ナポレオンが没落すると、母の実家であるハプスブルク宮廷に引き取られた。やがて、母とも引き離され、一人、ウィーンに幽閉される。

仇敵ナポレオンの息子(だが彼は、オーストリア皇帝の孫だった)に戸惑う、周囲の人々。父への敵意から、懸命に自我を守ろうとする、幼いフランツ。しかしオーストリアには、敵ばかりではなかった……。

ナポレオンの絶頂期から、ウィーン3月革命までを描く。

※カクヨムさんで完結している「ナポレオン2世 ライヒシュタット公」のスピンオフ短編集です

https://kakuyomu.jp/works/1177354054885142129

※星海社さんの座談会(2023.冬)で取り上げて頂いた作品は、こちらではありません。本編に含まれるミステリのひとつを抽出してまとめたもので、公開はしていません

https://sai-zen-sen.jp/works/extras/sfa037/01/01.html

※断りのない画像は、全て、wikiからのパブリック・ドメイン作品です

空蝉

横山美香

歴史・時代

薩摩藩島津家の分家の娘として生まれながら、将軍家御台所となった天璋院篤姫。孝明天皇の妹という高貴な生まれから、第十四代将軍・徳川家定の妻となった和宮親子内親王。

二人の女性と二組の夫婦の恋と人生の物語です。

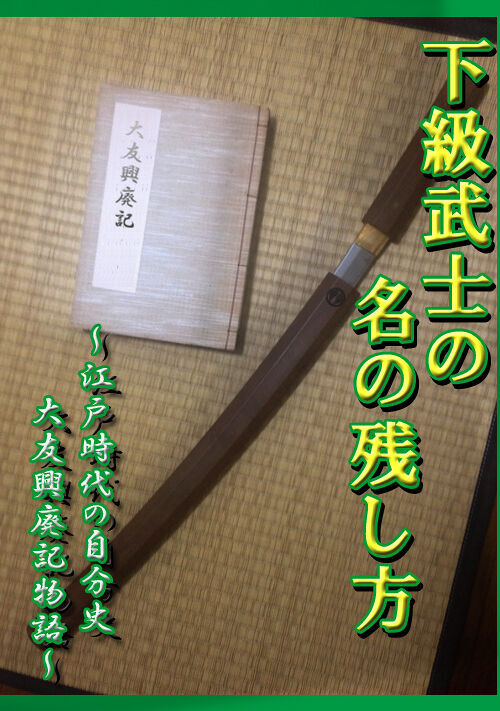

下級武士の名の残し方 ~江戸時代の自分史 大友興廃記物語~

黒井丸

歴史・時代

~本作は『大友興廃記』という実在の軍記をもとに、書かれた内容をパズルのように史実に組みこんで作者の一生を創作した時代小説です~

武士の親族として伊勢 津藩に仕える杉谷宗重は武士の至上目的である『家名を残す』ために悩んでいた。

大名と違い、身分の不安定な下級武士ではいつ家が消えてもおかしくない。

そのため『平家物語』などの軍記を書く事で家の由緒を残そうとするがうまくいかない。

方と呼ばれる王道を書けば民衆は喜ぶが、虚飾で得た名声は却って名を汚す事になるだろう。

しかし、正しい事を書いても見向きもされない。

そこで、彼の旧主で豊後佐伯の領主だった佐伯權之助は一計を思いつく。

旧式戦艦はつせ

古井論理

歴史・時代

真珠湾攻撃を行う前に機動艦隊が発見されてしまい、結果的に太平洋戦争を回避した日本であったが軍備は軍縮条約によって制限され、日本国に国名を変更し民主政治を取り入れたあとも締め付けが厳しい日々が続いている世界。東南アジアの元列強植民地が独立した大国・マカスネシア連邦と同盟を結んだ日本だが、果たして復権の日は来るのであろうか。ロマンと知略のIF戦記。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる