お気に入りに追加

343

あなたにおすすめの小説

旦那様と僕

三冬月マヨ

BL

旦那様と奉公人(の、つもり)の、のんびりとした話。

縁側で日向ぼっこしながらお茶を飲む感じで、のほほんとして頂けたら幸いです。

本編完結済。

『向日葵の庭で』は、残酷と云うか、覚悟が必要かな? と思いまして注意喚起の為『※』を付けています。

両片思いのI LOVE YOU

大波小波

BL

相沢 瑠衣(あいざわ るい)は、18歳のオメガ少年だ。

両親に家を追い出され、バイトを掛け持ちしながら毎日を何とか暮らしている。

そんなある日、大学生のアルファ青年・楠 寿士(くすのき ひさし)と出会う。

洋菓子店でミニスカサンタのコスプレで頑張っていた瑠衣から、売れ残りのクリスマスケーキを全部買ってくれた寿士。

お礼に彼のマンションまでケーキを運ぶ瑠衣だが、そのまま寿士と関係を持ってしまった。

富豪の御曹司である寿士は、一ヶ月100万円で愛人にならないか、と瑠衣に持ち掛ける。

少々性格に難ありの寿士なのだが、金銭に苦労している瑠衣は、ついつい応じてしまった……。

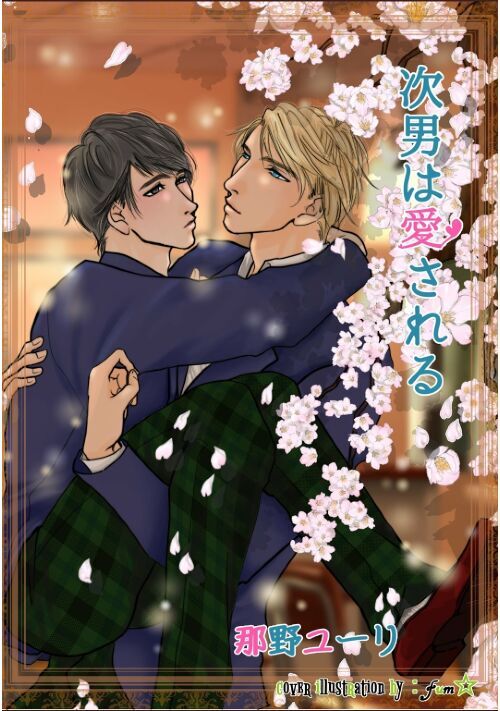

次男は愛される

那野ユーリ

BL

ゴージャス美形の長男×自称平凡な次男

佐奈が小学三年の時に父親の再婚で出来た二人の兄弟。美しすぎる兄弟に挟まれながらも、佐奈は家族に愛され育つ。そんな佐奈が禁断の恋に悩む。

素敵すぎる表紙は〝fum☆様〟から頂きました♡

無断転載は厳禁です。

【タイトル横の※印は性描写が入ります。18歳未満の方の閲覧はご遠慮下さい。】

12月末にこちらの作品は非公開といたします。ご了承くださいませ。

近況ボードをご覧下さい。

幸せな復讐

志生帆 海

BL

お前の結婚式前夜……僕たちは最後の儀式のように身体を重ねた。

明日から別々の人生を歩むことを受け入れたのは、僕の方だった。

だから最後に一生忘れない程、激しく深く抱き合ったことを後悔していない。

でも僕はこれからどうやって生きて行けばいい。

君に捨てられた僕の恋の行方は……

それぞれの新生活を意識して書きました。

よろしくお願いします。

fujossyさんの新生活コンテスト応募作品の転載です。

幸せの温度

本郷アキ

BL

※ラブ度高めです。直接的な表現もありますので、苦手な方はご注意ください。

まだ産まれたばかりの葉月を置いて、両親は天国の門を叩いた。

俺がしっかりしなきゃ──そう思っていた兄、睦月《むつき》17歳の前に表れたのは、両親の親友だという浅黄陽《あさぎよう》33歳。

陽は本当の家族のように接してくれるけれど、血の繋がりのない偽物の家族は終わりにしなければならない、だってずっと家族じゃいられないでしょ? そんなのただの言い訳。

俺にあんまり触らないで。

俺の気持ちに気付かないで。

……陽の手で触れられるとおかしくなってしまうから。

俺のこと好きでもないのに、どうしてあんなことをしたの? 少しずつ育っていった恋心は、告白前に失恋決定。

家事に育児に翻弄されながら、少しずつ家族の形が出来上がっていく。

そんな中、睦月をストーキングする男が現れて──!?

オメガ社長は秘書に抱かれたい

須宮りんこ

BL

芦原奏は二十九歳の若手社長として活躍しているオメガだ。奏の隣には、元同級生であり現在は有能な秘書である高辻理仁がいる。

高校生の時から高辻に恋をしている奏はヒートのたびに高辻に抱いてもらおうとするが、受け入れてもらえたことはない。

ある時、奏は高辻への不毛な恋を諦めようと母から勧められた相手と見合いをする。知り合った女性とデートを重ねる奏だったが――。

※この作品はエブリスタとムーンライトノベルスにも掲載しています。

理香は俺のカノジョじゃねえ

中屋沙鳥

BL

篠原亮は料理が得意な高校3年生。受験生なのに卒業後に兄の周と結婚する予定の遠山理香に料理を教えてやらなければならなくなった。弁当を作ってやったり一緒に帰ったり…理香が18歳になるまではなぜか兄のカノジョだということはみんなに内緒にしなければならない。そのため友だちでイケメンの櫻井和樹やチャラ男の大宮司から亮が理香と付き合ってるんじゃないかと疑われてしまうことに。そうこうしているうちに和樹の様子がおかしくなって?口の悪い高校生男子の学生ライフ/男女CPあります。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる