413 / 466

第十五章リース=ロスの幣制改革

第十五章第十四節(吊り上げ)

しおりを挟む

十四

世界がようやく「恐慌」の最悪期を脱して回復の軌道を踏み固めようとしているのとは裏腹に、中華民国経済は今からその“地獄”へ向かおうとしている--。

これもまた本章第四節に触れたように、財政難に陥った南京政府は香港上海銀行へ二千万ポンドの融資を申し入れたが安易な借款は却って民国自身の首を絞めることになるとの理由から、結局断られた。

このことを念頭に、三菱銀行上海支店長の吉田政治は「民国政府は他力本願に走らず、先ずは自力更生の道を歩むべき」--と自助努力の必要を喚起した。

田知花の期待通り、吉田は座談会を終始リードして、その発言はどの参加者よりも異彩を放った。

約三時間に及んだ議論は経済面に五回シリーズで掲載され、大きな反響を呼んだ。なかでも連載三回目に吉田が発した次の言葉は、上海金融界のみならず内地財界の度肝を抜いた。

「米国の銀政策は一九三三年の世界経済会議におけるロンドン・パクト(銀協定)に違反している。この違反は、米国あたりが日本の九カ国条約違反を責める資格を無くするものだ」

米国の銀政策が極東の金融経済に悪影響を及ぼしている--との認識は、多くの経済人に共有されていたが、これを九カ国条約に結び付けて語ったのはこれが初めてとなる。

そこで大毎は三月下旬、再び吉田へ単独インタビューを行って、この問題を掘り下げた。

吉田の主張は、「協定の精神はあくまで銀価の下落防止と安定にあり、銀価吊り上げの意味は断じてなかった」というものだ。

「ロンドン八カ国銀協定」の最大の眼目は銀の売却に一定の制限を加え、市場価格の崩落を阻止するという点にある。

今からでは想像もつかないが、当時、世界最大の銀本位国だったインドが金本位制へ移行したのが一九二七年頃のことで、世界的にはまだ通貨の移行期にあった。もしこれらの廃貨銀が一気に市場へ流れれば、銀相場は暴落を免れない。それでは現行の銀本位国である中華民国や、メキシコ、カナダ、アメリカ合衆国のような銀産国が痛手を被る--というのが建前にあった。

だが吉田は、米国の本音は銀価の“吊り上げ”にあると看破していた。

「協定の第五条は、向こう四年間に年間約二千四百四十万オンスの買い入れを許可したものだが、米国はすでに昨年の半年で約三億オンスを買い入れ、将来さらに十億オンスを買い入れようとしている」

自国の特定産業者を優遇するために取られたこの政策が、極東の経済、ひいては全般的な情勢を不安定にしている。「これは単なる内政の問題ではなく、実に東洋の大問題なのだ」というのが、彼の米国批判の論拠だった。

であるから、市場価格の“吊り上げ”をともなわずに米国が自国の政策を実行できるよう、「英国などがインドに保有する銀を米国政府に直接譲渡するとともに、世界の銀市場からの買い入れ策を止めるよう働きかけるべきだ」と提起した。

これ等の発言が上海経済界や南京政府内に伝わって、吉田の評判はますます高まった。宋子文は折に触れ、吉田の助言を求めるようになった。

世界がようやく「恐慌」の最悪期を脱して回復の軌道を踏み固めようとしているのとは裏腹に、中華民国経済は今からその“地獄”へ向かおうとしている--。

これもまた本章第四節に触れたように、財政難に陥った南京政府は香港上海銀行へ二千万ポンドの融資を申し入れたが安易な借款は却って民国自身の首を絞めることになるとの理由から、結局断られた。

このことを念頭に、三菱銀行上海支店長の吉田政治は「民国政府は他力本願に走らず、先ずは自力更生の道を歩むべき」--と自助努力の必要を喚起した。

田知花の期待通り、吉田は座談会を終始リードして、その発言はどの参加者よりも異彩を放った。

約三時間に及んだ議論は経済面に五回シリーズで掲載され、大きな反響を呼んだ。なかでも連載三回目に吉田が発した次の言葉は、上海金融界のみならず内地財界の度肝を抜いた。

「米国の銀政策は一九三三年の世界経済会議におけるロンドン・パクト(銀協定)に違反している。この違反は、米国あたりが日本の九カ国条約違反を責める資格を無くするものだ」

米国の銀政策が極東の金融経済に悪影響を及ぼしている--との認識は、多くの経済人に共有されていたが、これを九カ国条約に結び付けて語ったのはこれが初めてとなる。

そこで大毎は三月下旬、再び吉田へ単独インタビューを行って、この問題を掘り下げた。

吉田の主張は、「協定の精神はあくまで銀価の下落防止と安定にあり、銀価吊り上げの意味は断じてなかった」というものだ。

「ロンドン八カ国銀協定」の最大の眼目は銀の売却に一定の制限を加え、市場価格の崩落を阻止するという点にある。

今からでは想像もつかないが、当時、世界最大の銀本位国だったインドが金本位制へ移行したのが一九二七年頃のことで、世界的にはまだ通貨の移行期にあった。もしこれらの廃貨銀が一気に市場へ流れれば、銀相場は暴落を免れない。それでは現行の銀本位国である中華民国や、メキシコ、カナダ、アメリカ合衆国のような銀産国が痛手を被る--というのが建前にあった。

だが吉田は、米国の本音は銀価の“吊り上げ”にあると看破していた。

「協定の第五条は、向こう四年間に年間約二千四百四十万オンスの買い入れを許可したものだが、米国はすでに昨年の半年で約三億オンスを買い入れ、将来さらに十億オンスを買い入れようとしている」

自国の特定産業者を優遇するために取られたこの政策が、極東の経済、ひいては全般的な情勢を不安定にしている。「これは単なる内政の問題ではなく、実に東洋の大問題なのだ」というのが、彼の米国批判の論拠だった。

であるから、市場価格の“吊り上げ”をともなわずに米国が自国の政策を実行できるよう、「英国などがインドに保有する銀を米国政府に直接譲渡するとともに、世界の銀市場からの買い入れ策を止めるよう働きかけるべきだ」と提起した。

これ等の発言が上海経済界や南京政府内に伝わって、吉田の評判はますます高まった。宋子文は折に触れ、吉田の助言を求めるようになった。

0

お気に入りに追加

7

あなたにおすすめの小説

キングダム・バルカ〜秦に悪夢をもたらした男〜

貴城 宗

歴史・時代

時は春秋戦国、舞台は中国。

戦国七雄の最強国秦に己の故郷を滅ぼされ唯一の肉親をも殺された少年は秦に復讐を誓う。

これはとある少年が屍山血河の戦乱の世を生き抜き抗争を繰り返す蛮族達を初めてひとつにまとめあげ白起、廉頗、王騎ら時代が生んだ傑物達を蹴散らし秦国最大の敵とまで呼ばれた最強の将軍へと成り上がっていく物語。

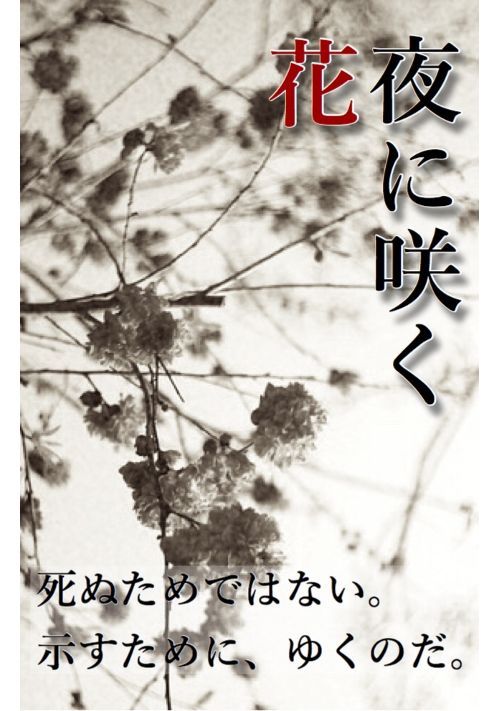

夜に咲く花

増黒 豊

歴史・時代

2017年に書いたものの改稿版を掲載します。

幕末を駆け抜けた新撰組。

その十一番目の隊長、綾瀬久二郎の凄絶な人生を描く。

よく知られる新撰組の物語の中に、架空の設定を織り込み、彼らの生きた跡をより強く浮かび上がらせたい。

パスカルからの最後の宿題

尾方佐羽

歴史・時代

科学者、哲学者として有名なパスカルが人生の最後に取り組んだ大仕事は「パリの街に安価な乗合馬車」を走らせることだった。彼が最後の仕事に託した思いは何だったのか。親友のロアネーズ公爵は彼の思考のあとを追う。

子連れ同心捕物控

鍛冶谷みの

歴史・時代

定廻り同心、朝倉文四郎は、姉から赤子を預けられ、育てることになってしまった。肝心の姉は行方知れず。

一人暮らしの文四郎は、初めはどうしたらいいのかわからず、四苦八苦するが、周りの人たちに助けられ、仕事と子育ての両立に奮闘する。

この子は本当に姉の子なのか、疑問に思いながらも、姉が連れてきた女の赤子の行方を追ううちに、赤子が絡む事件に巻き込まれていく。

文四郎はおっとりしているように見えて、剣の腕は確かだ。

赤子を守りきり、親の元へ返すことはできるのか。

※人情物にできたらと思っていましたが、どうやら私には無理そうです泣。

同心vs目付vs?の三つ巴バトル

日本国転生

北乃大空

SF

女神ガイアは神族と呼ばれる宇宙管理者であり、地球を含む太陽系を管理して人類の歴史を見守ってきた。

或る日、ガイアは地球上の人類未来についてのシミュレーションを実施し、その結果は22世紀まで確実に人類が滅亡するシナリオで、何度実施しても滅亡する確率は99.999%であった。

ガイアは人類滅亡シミュレーション結果を中央管理局に提出、事態を重くみた中央管理局はガイアに人類滅亡の回避指令を出した。

その指令内容は地球人類の歴史改変で、現代地球とは別のパラレルワールド上に存在するもう一つの地球に干渉して歴史改変するものであった。

ガイアが取った歴史改変方法は、国家丸ごと転移するもので転移する国家は何と現代日本であり、その転移先は太平洋戦争開戦1年前の日本で、そこに国土ごと上書きするというものであった。

その転移先で日本が世界各国と開戦し、そこで起こる様々な出来事を超人的な能力を持つ女神と天使達の手助けで日本が覇権国家になり、人類滅亡を回避させて行くのであった。

飛翔英雄伝《三國志異聞奇譚》〜蒼天に誓う絆〜

銀星 慧

歴史・時代

約1800年前に描かれた、皆さんご存知『三國志』

新たな設定と創作キャラクターたちによって紡ぎ出す、全く新しい『三國志』が今始まります!

《あらすじ》

曹家の次女、麗蘭(れいらん)は、幼い頃から活発で勇敢な性格だった。

同じ年頃の少年、奉先(ほうせん)は、そんな麗蘭の従者であり護衛として育ち、麗蘭の右腕としていつも付き従っていた。

成長した二人は、近くの邑で大蛇が邑人を襲い、若い娘がその生贄として捧げられると言う話を知り、娘を助ける為に一計を謀るが…

『三國志』最大の悪役であり、裏切り者の呂布奉先。彼はなぜ「裏切り者」人生を歩む事になったのか?!

その謎が、遂に明かされる…!

※こちらの作品は、「小説家になろう」で公開していた作品内容を、新たに編集して掲載しています。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる