お気に入りに追加

7

あなたにおすすめの小説

東へ征(ゆ)け ―神武東征記ー

長髄彦ファン

歴史・時代

日向の皇子・磐余彦(のちの神武天皇)は、出雲王の長髄彦からもらった弓矢を武器に人喰い熊の黒鬼を倒す。磐余彦は三人の兄と仲間とともに東の国ヤマトを目指して出航するが、上陸した河内で待ち構えていたのは、ヤマトの将軍となった長髄彦だった。激しい戦闘の末に長兄を喪い、熊野灘では嵐に遭遇して二人の兄も喪う。その後数々の苦難を乗り越え、ヤマト進撃を目前にした磐余彦は長髄彦と対面するが――。

『日本書紀』&『古事記』をベースにして日本の建国物語を紡ぎました。

※この作品はNOVEL DAYSとnoteでバージョン違いを公開しています。

日本国転生

北乃大空

SF

女神ガイアは神族と呼ばれる宇宙管理者であり、地球を含む太陽系を管理して人類の歴史を見守ってきた。

或る日、ガイアは地球上の人類未来についてのシミュレーションを実施し、その結果は22世紀まで確実に人類が滅亡するシナリオで、何度実施しても滅亡する確率は99.999%であった。

ガイアは人類滅亡シミュレーション結果を中央管理局に提出、事態を重くみた中央管理局はガイアに人類滅亡の回避指令を出した。

その指令内容は地球人類の歴史改変で、現代地球とは別のパラレルワールド上に存在するもう一つの地球に干渉して歴史改変するものであった。

ガイアが取った歴史改変方法は、国家丸ごと転移するもので転移する国家は何と現代日本であり、その転移先は太平洋戦争開戦1年前の日本で、そこに国土ごと上書きするというものであった。

その転移先で日本が世界各国と開戦し、そこで起こる様々な出来事を超人的な能力を持つ女神と天使達の手助けで日本が覇権国家になり、人類滅亡を回避させて行くのであった。

子連れ同心捕物控

鍛冶谷みの

歴史・時代

定廻り同心、朝倉文四郎は、姉から赤子を預けられ、育てることになってしまった。肝心の姉は行方知れず。

一人暮らしの文四郎は、初めはどうしたらいいのかわからず、四苦八苦するが、周りの人たちに助けられ、仕事と子育ての両立に奮闘する。

この子は本当に姉の子なのか、疑問に思いながらも、姉が連れてきた女の赤子の行方を追ううちに、赤子が絡む事件に巻き込まれていく。

文四郎はおっとりしているように見えて、剣の腕は確かだ。

赤子を守りきり、親の元へ返すことはできるのか。

※人情物にできたらと思っていましたが、どうやら私には無理そうです泣。

同心vs目付vs?の三つ巴バトル

医食武同源 ~お江戸健康生活探求物語~

篁千夏

歴史・時代

時は万延から文久の頃。開国で横浜・神戸・長崎などで外国人居留地も生まれ、海外の知識も流入し始めた江戸時代時代の末期───。

小太りで短躯の太道典次郎と、痩せぎすで長身の鳥呉柄裕之進の二人は、御家人仲間に金銭をせびられていたイジメられっ子。耐えかねて反抗しても、多勢に無勢。だが二人は、偶然通りかかった奇妙な老人・暮石六庵の、不思議な武技によって救われる。

弟子入りを志願する二人だったが、武術だけでなく医術と食術を六庵から学ぶことになり……。

食と健康と武術を考える、健康・健全・健啖生活追求の、ショートストーリー連作。

夢幻の飛鳥2~うつし世の結びつき~

藍原 由麗

歴史・時代

稚沙と椋毘登の2人は、彼女の提案で歌垣に参加するため海石榴市を訪れる。

そしてその歌垣の後、2人で歩いていた時である。

椋毘登が稚沙に、彼が以前から時々見ていた不思議な夢の話をする。

その夢の中では、毎回見知らぬ一人の青年が現れ、自身に何かを訴えかけてくるとのこと。

だが椋毘登は稚沙に、このことは気にするなと言ってくる。

そして椋毘登が稚沙にそんな話をしている時である。2人の前に突然、蘇我のもう一人の実力者である境部臣摩理勢が現れた。

蘇我一族内での権力闘争や、仏教建立の行方。そして椋毘登が見た夢の真相とは?

大王に仕える女官の少女と、蘇我一族の青年のその後の物語……

「夢幻の飛鳥~いにしえの記憶」の続編になる、日本和風ファンタジー!

※また前作同様に、話をスムーズに進める為、もう少し先の年代に近い生活感や、物を使用しております。

※ 法興寺→飛鳥寺の名前に変更しました。両方とも同じ寺の名前です。

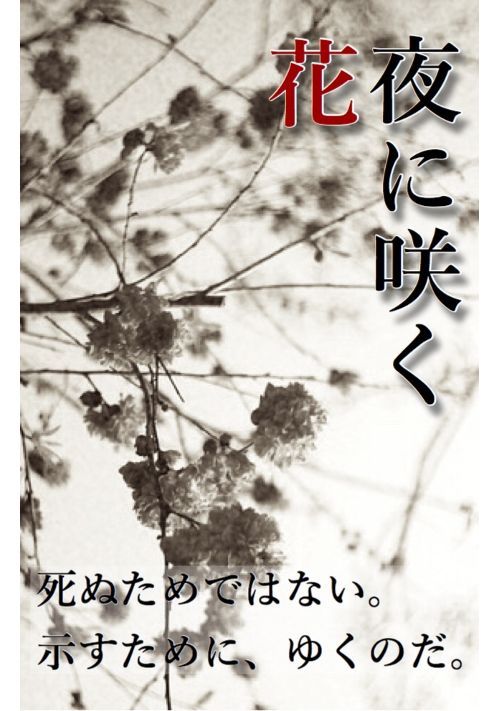

夜に咲く花

増黒 豊

歴史・時代

2017年に書いたものの改稿版を掲載します。

幕末を駆け抜けた新撰組。

その十一番目の隊長、綾瀬久二郎の凄絶な人生を描く。

よく知られる新撰組の物語の中に、架空の設定を織り込み、彼らの生きた跡をより強く浮かび上がらせたい。

パスカルからの最後の宿題

尾方佐羽

歴史・時代

科学者、哲学者として有名なパスカルが人生の最後に取り組んだ大仕事は「パリの街に安価な乗合馬車」を走らせることだった。彼が最後の仕事に託した思いは何だったのか。親友のロアネーズ公爵は彼の思考のあとを追う。

柿ノ木川話譚1・狐杜の巻

如月芳美

歴史・時代

お城の姫様が狙われた。従者は賊を城外へとおびき出し、わざと姫の良く目立つ羽織と共に川に飛び込む。

それっきり従者は帰って来なかったが……。

翌日川下のあばら家に住む孤児が川から流されてきたらしい傷を負った青年を見つける。

その驚くほど美しい青年は、自分の記憶が一切ないという。

お武家様のような言葉遣いや端正な物腰とは裏腹に、草鞋を編んだり山野草を食べたりする彼はいったい何者なのか。

平和に生きてきた孤児たちは、その青年を拾ったことでお城のお家騒動に巻き込まれることに。

『柿ノ木川話譚』第一弾。

『柿ノ木川話譚2・凍夜の巻』https://www.alphapolis.co.jp/novel/793477914/50879806

『柿ノ木川話譚3・栄吉の巻』https://www.alphapolis.co.jp/novel/793477914/398880017

『柿ノ木川話譚4・悠介の巻』https://www.alphapolis.co.jp/novel/793477914/642880356

※地名・人名はフィクションです。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる