お気に入りに追加

8

あなたにおすすめの小説

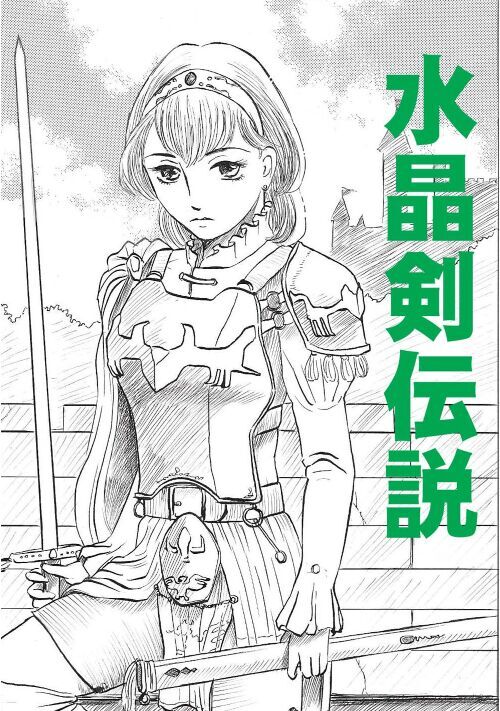

水晶剣伝説2~ジャリアの黒竜王子

緑川らあず

ファンタジー

トレミリアの大剣技大会で優勝を果たした浪剣士レークは、晴れて宮廷騎士となった。相棒の美剣士アレンとともに二人は宮廷で己の地位を確立してゆく。

一方、北の大国ジャリアでは、黒竜王子と恐れられるフェルス王子の軍勢が不穏な動きを見せ始めていた。大陸に波乱の予感が広がる。

転移術士の成り上がり

名無し

ファンタジー

ベテランの転移術士であるシギルは、自分のパーティーをダンジョンから地上に無事帰還させる日々に至上の喜びを得ていた。ところが、あることがきっかけでメンバーから無能の烙印を押され、脱退を迫られる形になる。それがのちに陰謀だと知ったシギルは激怒し、パーティーに対する復讐計画を練って実行に移すことになるのだった。

ペーパードライバーが車ごと異世界転移する話

ぐだな

ファンタジー

車を買ったその日に事故にあった島屋健斗(シマヤ)は、どういう訳か車ごと異世界へ転移してしまう。

異世界には剣と魔法があるけれど、信号機もガソリンも無い!危険な魔境のど真ん中に放り出された島屋は、とりあえずカーナビに頼るしかないのだった。

「目的地を設定しました。ルート案内に従って走行してください」

異世界仕様となった車(中古車)とペーパードライバーの運命はいかに…

もう死んでしまった私へ

ツカノ

恋愛

私には前世の記憶がある。

幼い頃に母と死別すれば最愛の妻が短命になった原因だとして父から厭われ、婚約者には初対面から冷遇された挙げ句に彼の最愛の聖女を虐げたと断罪されて塵のように捨てられてしまった彼女の悲しい記憶。それなのに、今世の世界で聖女も元婚約者も存在が煙のように消えているのは、何故なのでしょうか?

今世で幸せに暮らしているのに、聖女のそっくりさんや謎の婚約者候補が現れて大変です!!

ゆるゆる設定です。

『収納』は異世界最強です 正直すまんかったと思ってる

農民ヤズ―

ファンタジー

「ようこそおいでくださいました。勇者さま」

そんな言葉から始まった異世界召喚。

呼び出された他の勇者は複数の<スキル>を持っているはずなのに俺は収納スキル一つだけ!?

そんなふざけた事になったうえ俺たちを呼び出した国はなんだか色々とヤバそう!

このままじゃ俺は殺されてしまう。そうなる前にこの国から逃げ出さないといけない。

勇者なら全員が使える収納スキルのみしか使うことのできない勇者の出来損ないと呼ばれた男が収納スキルで無双して世界を旅する物語(予定

私のメンタルは金魚掬いのポイと同じ脆さなので感想を送っていただける際は語調が強くないと嬉しく思います。

ただそれでも初心者故、度々間違えることがあるとは思いますので感想にて教えていただけるとありがたいです。

他にも今後の進展や投稿済みの箇所でこうしたほうがいいと思われた方がいらっしゃったら感想にて待ってます。

なお、書籍化に伴い内容の齟齬がありますがご了承ください。

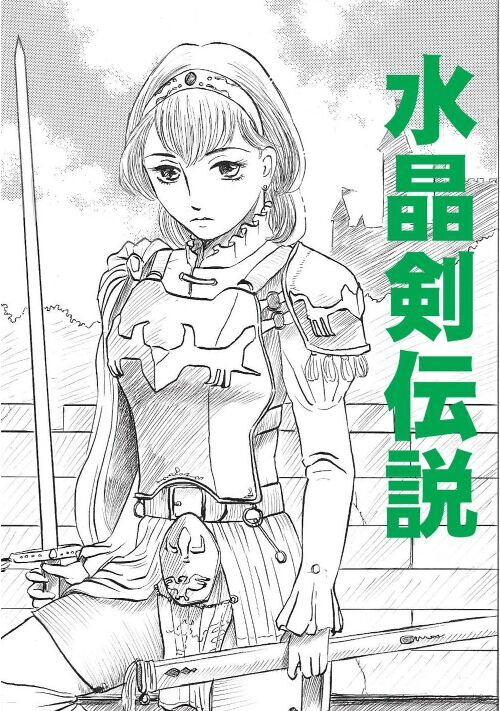

水晶剣伝説3~ウェルドスラーブへの出発

緑川らあず

ファンタジー

トレミリアの大剣技会で優勝を果たし、宮廷騎士となったレークは、遠征部隊の一員として友国ウェルドスラーブへと出発する。一方、相棒の美剣士アレンは、宮廷女官たちの教師となり、美しき王女と出会う。

悪役令嬢の独壇場

あくび。

ファンタジー

子爵令嬢のララリーは、学園の卒業パーティーの中心部を遠巻きに見ていた。

彼女は転生者で、この世界が乙女ゲームの舞台だということを知っている。

自分はモブ令嬢という位置づけではあるけれど、入学してからは、ゲームの記憶を掘り起こして各イベントだって散々覗き見してきた。

正直に言えば、登場人物の性格やイベントの内容がゲームと違う気がするけれど、大筋はゲームの通りに進んでいると思う。

ということは、今日はクライマックスの婚約破棄が行われるはずなのだ。

そう思って卒業パーティーの様子を傍から眺めていたのだけど。

あら?これは、何かがおかしいですね。

若返ったおっさん、第2の人生は異世界無双

たまゆら

ファンタジー

事故で死んだネトゲ廃人のおっさん主人公が、ネトゲと酷似した異世界に転移。

ゲームの知識を活かして成り上がります。

圧倒的効率で金を稼ぎ、レベルを上げ、無双します。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる