40 / 66

第二夜

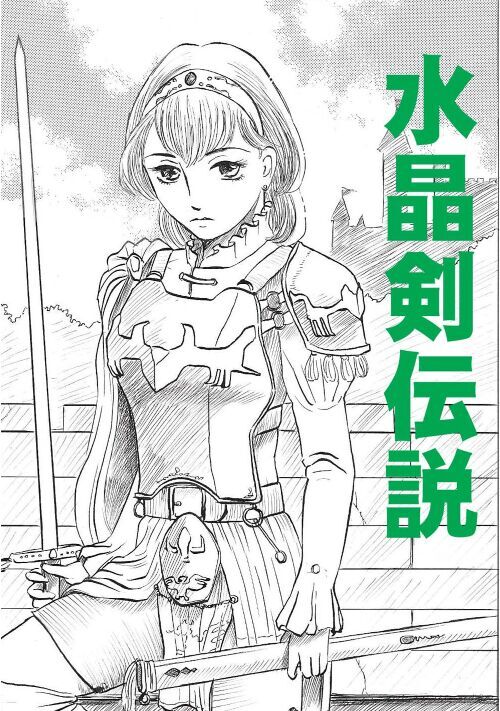

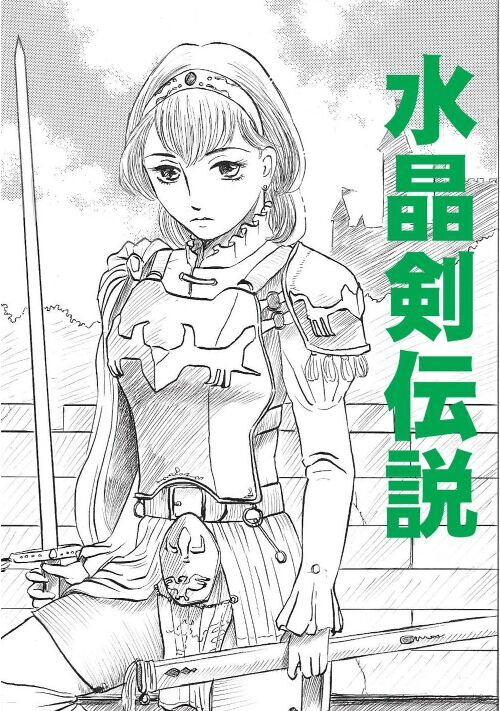

年代記『五公国記 盆地の王と獅子の歌姫』

しおりを挟む

パリスの夜は下層にある一画だけがいつまでも灯が消えない。市場の立つ広場から城門にかけての一画であるが歳の中では一番外側に位置している。娼館が立ち並びその客を当てにした小汚い飲食店が軒を連ねるその場所はパリスという街の欲望が集まった場所でもあった。如何わしさに溢れ比例するように人が集まってくるのである。

娼館はもちろんパリス市民の健全な男たちは使っている。そこで働く娼婦たちは一人としてパリス市民はいない。全員パリスの外からなけなしの金を求めて入ってきた女たちであった。貧しく不幸な者たちの吹き溜まりではあったが、住人たちはそんな負のエネルギーに負けないくらい逞しくもあった。

パリスの娼館が立ち並ぶ場所は俗に『どぶ板通り』と言われている。パリスの立地の影響で水の流れが上から下へと流れることになる。それは自然の物だけでなく生活排水も一緒でパリスはその排水設備が都市の中に張り巡らされてもいた。その上から汚れていく水は都市の下層にながれさらに放射状に外壁部へと流されるのであった。パリス下層の外壁にはその排水溝がいくつも存在しそこは感情な石のどぶ板で蓋をされているのであった。そのどぶ板の通路の脇に娼館や飲食店が立ち並んでいることからどぶ板通りなのである。

そのどぶ板通りの中で一際目立つ娼館がある。パリスで一番の娼館で娼婦も30人ほど在籍していた。ノア一家が仕切っていたが、最近は潮目が変わり、ダルダ一家が幅を利かせてきたことにより売春業を営む者たちもダルダ一家になびいている。どぶ板通り一の娼館の持ち主、アズキラ・ムエダもまたダルダ一家に乗り換えようとしていた。

娼館の前には白鯨の刻を超えるまで薪が焚かれ、どぶ板通りは幻想的な様相を現している。女どもを店の前に飾りその商品達を金も持っていない男どもが悩まし気に見とれている。目もくらむような化粧と香の匂いがその当たり一帯を包んでいた。

欲望の数に倍して悲哀の数があるそんな色町に似つかわしくないほどみすぼらしい男が焚火の前で膝を抱えて座り込んでいる。男の横にはまだ幼さの残る顔立ちの青年が同じように座り、道の石ころを積んでいた。二人は焚火の番をする仕事を娼館から受けているのである。どぶ板通りは表側こそ華やかであるが、一歩裏通りに入れば質の悪い漆喰壁の木造建築が隙間なく建てられた張りぼてのような区画である。火事など起こればあっという間に文字通り灰になってしまうであろう。それだけに火の番は大切なのである。丁稚にもなれない者か新参者が焚火番の相場と決まっている。

若い男のほうはユラユラと揺れる火をぼんやりと眺めていた。火を見つめていると不思議と心が落ち着いてくる。新しい薪を入れたからか火の勢いが強い。みすぼらしい男のほうを向くとつまらなそうに話しかけた。

「ズダさんはここに来る前なにしてたん?」

男にはローハンの下層訛が強い。みすぼらしい男はダルダ一家のズダであった。ズダはゆっくりと顔を上げる。生気は相変わらずなく、抜けた歯がさらに奇怪さを強調している。

「私ですか?ずっとフーローズにいましてね。乞食やっとりました」

「そうなんやなぁ。旧ユリシア領か大変だったんだろ?」

「わしらみたいなもんはどこに行ってもそれなりですよ。カダローさんはローハンから来なすったんで?」

「俺もユリシアやね。ガキの頃にユリシアの家が無うなって、一家でローハンい逃げたんやけど、結局うまい事いかへんかったんよ」

「それでパリスまで来たんで?」

「荷卸し徒歩やったり船乗ったりしてんけど、ガキの使いにもならへんさかいな」

カダロ―という若者はこのみすぼらしい男が案外おしゃべりなことを少し前から知っていた。半月ほど前からムエダの娼館で焚火番に雇われそれ以来の付き合いだが、店の者たちからは話しかけられもしない。気味悪がられているのである。何事にもそつなくこなすので理不尽に殴られたり怒鳴られたりなどは無いのであるが、やはり誰からも避けられている感は否めなかった。

カダロ―は時間を持て余していたことと焚火番が二人しかいないこともあり、自然と話しかけるようになっているのである。とりあえず火が消えたり、燃え移ったりしなければよかったし、白鯨の刻まで店の前を綺麗にするくらいしかやることがない。許可された営業時間が終わり、娼婦どもが贔屓の客を娼館に連れて帰ることを確認すれば焚火を消してその日の仕事は終わりである。

極まれに厄介ごとが起きるが、大方は店のお兄さんがたが処理してしまい。焚火番などに用はなかった。それでも娼婦の足抜けなどを見つければ一人は後を付けなければならない。はっきり言えば恨みを買い人に嫌われる仕事の部類と言えた。

カダロ―は手巻きのタバコを汚らしい懐中袋から取り出すと、焚火から火を取る。膝を抱えて座るとゆっくりと深く吸い込んだ。粗雑な脂タバコの匂いがあたりに漂った。

「ズダさんも吸うかい?」

ズダは掌を見せて拒絶した。

「あっしはやめてますんでね」

気まずそうにカダロ―はタバコを消した。焚火番ほど暇な仕事もない。花街でも一番底辺の仕事であろう。しかし手を抜いているとみられれば理不尽に暴力も振るわれる。だらだらとすぎていく時間のなかで娼館にはひっきりなしに人が出入りする。なじみの娼婦を連れた男たちで中にはパリス市民の顔もある。客を取れない娼婦もいれば、毎晩誰か知らを連れてくる娼婦もいる。金がなく飽きることなく見せ小屋の前でかじりついている客もいれば、今日初めて連れてこられたような青年も二人の前を通り過ぎていく。

人生の縮図がここにはあった。その中でカダロ―は道端の雑草のように誰からも相手にされていない。そんなカダロ―だからこそ色町の小さな変化のも敏感に読み取れていた。

ふいにズダが声をかける。

「カダロ―さん。タバコといえば最近おねぇさんがたの間でよろしくないものが流行ってるそうですねぇ」

カダロ―はズダのほうを振り向く。ズダの顔はわずかに下を向いて、顔色は陰で見えなかった。

噂は随分前から男衆からも聞かされている。ダルダ一家の利権が強くなってからの印象が強いが、噂ばかりで実態が今一つかめていない。少なくとも話しかけてくる娼婦のなかでそういうものを吸っている娼婦はいなかったのであるが、噂好きの彼女らの間ではどこそこの娼館で売られているなどという事は頻繁に話題になっていた。ズダのいうよろしくない物というのは、ウル・アリーシャを少し遡り雪が積もるあたりでとれる麻の花穂を原料にした薬であった。本来薬用で用いられているのであるが、それを紙巻タバコに混ぜて吸うのである。一時的な抗不安効果がありそれが神経をすり減らすような娼婦の生活を一時忘れさせてくれるのであろう。薬の名は『ハサシン』といった。

どこでもよく使われるものであったが依存性があるため、吸っている娼婦はあまりいい顔をされない。中にはその薬を求めて借金をし、娼婦に身を崩したものも多くいる。ハサシンと色町は切っても切れない関係にあり、市場も大きく扱う商人はハサシンの抜け駆けだけは許さないのであった。

薄気味悪さを覚えカダローは背中に冷たいものを感じた。ズダには得体のしれないところがあった。

「ハサシンなんて、うちらみたいな貧乏人にまわってこーへんよ。ただジロンあたりから連れてこられたねぇさんに売りつけてるなんて話は聞いたことあるな」

「ジロンからですか?」

カダロ―は少し考え込んだ。噂でしかないのである。多かれ少なかれハサシンが出回れば使っている娼婦を見かけるものなのであるが、噂が立ち始めてからも一向に使っている娼婦を見たことがない。だらしなく昼間で寝ているような退廃的な生活をしている彼女たちで、ローハンでは隠すこともなく使用していたのを何度も見ていたが、パリスではそういう娼婦を見かけたことすらなかった。思うところをそのまま行ってしまうあたりカダロ―の若さが垣間見られた。

「たぶん誰ぞがわざと流しよる噂やと思いますよ。ここにきてから話はぎょうさん聞くけど、誰もつこてるとこ見たことあらへんし」

ズダは顔をわずかに上げた。表情は全く変わらない。

.

「そうですか」

そう呟くとズダは焚火に近づいた。黒く変色し形が崩れた薪の上に新しいものを乗せる。その後ろ姿をカダロ―は見ていた。

「でもなんでジロンなんでしょうね?」

ズダの疑問はカダロ―にもあった。

「あれなんちゃうかなぁ。最近ジロンのやつら随分羽振りがええやんか。その金の出所がよくわからへんもんやからみんなやっかみでそないな噂たてたんちゃうか?よう知らんけど」

「なるほど。そんなにジロンの御方は懐具合がいいんで?」

「うちの店もジロンの商家さんばっかりきはるで。ズダさんあんまりお客さんのこと知らへんねんな」

「そういわれればそうですね。あれですか?最近よく来られてるあの若いお客さん、なんていうお名前でしたっけ?明るい栗色のお方・・・」

「あぁ。ノールブさんやね。ジロンから来とる人や」

「なにしてる人なんで?」

「それがなぁ。わからへんのよ。何日かパリスから出て行って帰ってくるとなぜか金持ってはるんよね」

「派手ですねぇ」

「ジロンの方はパリスじゃあんまり評判ようないから。余計悪い噂されよるな」

ズダの顔を焚火の灯が照らしている。その横顔を見てカダロ―はうそ寒くなった、陰影の中でなぜかズダはいやらしく笑っている。加虐的なものがその顔の中に見て取れたが、すぐにズダは表情を消す。いつものように冷たく何も読み取れない仮面のような顔になっていた。

化粧の匂いと女の汗の匂いが入り混じり、独特な空気が満ちたどぶ板通りの娼館に夕焼けが差し込んでいる。世界はどこまでも橙に染められ乾いた空気が包んでいた。二階建ての娼館に差し込む夕日が人に気取られぬように薄紫の闇を含んでいく。

健やかさとは程遠い部屋で男女が全裸で寝ていた。女はまだ若く幼さが残る顔立ちでふっくらとした頬をして、まだ未熟な乳房を男の胸に乗せながら寝息を立てている。男のほうは昼下がりから娼館に入り浸りことを済ませた後だった。火をつけていない紙巻タバコを口にくわえ、小さな頭にサルビム人らしい薄い栗色の髪の毛とどこか濁ったような大きな瞳をしてる。体の線は細いが背が高かった。男はパリス宗家の長男カシアス・セリウィスであった。

女の瞳が左右に激しく揺れ始めるのをカシアスは少し見ていたが、何もつけていない身体に丈の長い羽織ものを着こんで立ち上がった。どぶ板通り沿いにある娼館の引き戸を開く。どぶ板通りには松明が焚かれはじめ街を明るく照らしだしていた。花街の御馬が時は幻想的でこの世と別世界の間が底に現れている。

人通りも多くなり始めて金の無い男たちが物欲しそうな顔をだらしなく晒して置屋の女たちを眺めているのがカシアスの目に留まる。カシアスは気怠そうにどぶ板通りを眺めていたがその男たちを見て思わず鼻で笑ってしまった。金もなくただその空気に触れたいだけで毎晩通う男たち、ときおりなけなしの手持ちを持って女を買うこともあるだろうが、そこは女たちの布一枚触れることできず、花街の取り決めとして金だけを巻き上げられるのである。娼館の二階に上がり女を抱けるカシアスにしてみればどぶ板通りでうろつく貧相な身なりの男たちは、不幸な亡者にしか見えなかった。彼らがどれだけ金をつぎ込もうとも娼館の階段を登ることは叶わない。

少しつまらなさそうに加えたタバコに火をつける。口の中に苦み走った脂と濃厚な植物の香りが広がり同時に煙が肺の中に侵入してくる。カシアスは軽く脳の機能が止まったようにくらつきを覚えた。カシアスの身体を巡った煙は吐き出されると夕闇が降りてきそうなどぶ板通りの空へと溶けていく。

カシアスが一本吸い終ろうかというとき目覚めた女が着物もつけずカシアスの腰に手を回してきた。小さく白い手が引き戸の敷居にかかる。

「旦那さんお夕飯どうされる?」

とろけ落ちそうな口調であった。アズキラの娼館が仕入れた若い娼婦でカシアスに初めて買われた女だった。歳は15という。

カシアスは曖昧に頷いた。どちらともとれるその生返事に女は溜息をついて上着を着ると階段を降りて行った。カシアスはいつもこういう態度をとるのである。女に声をかけることもなくどぶ板通りを見下ろしていると、区界のほうが慌ただしくなっていた。喧騒のほうに顔を向け欄干から身を乗り出すと声の主が良く見えた。

どぶ板通りと貧困街を隔てる通りは小さな出店や屋台が夕方過ぎから並び始める場所である。ちんけな商売で娼館に入ることが出来ないような貧乏人相手にしているのであった。どぶ板通りに店を出すようなものたちは、市場へ入ることを許されていないような者たちであった。

どぶ板通りの差配もまた下層の仕切りを行う一家の裁量である。市場のようにパリスの都市が管理しているわけではないため締め付けとミカジメの取り立てが厳しいのが相場である。それでも彼らは食い扶持を得るために店を開かなければならなかった。

そんなどぶ板通りの屋台を数人の怖い顔をした男たちが取り囲んでいる。どの男も人相が悪く、屋台の親爺に詰め寄っていた。お前ノア一家にミカジメ払っちゃいねぇだろ?」

まだ若いが横にも縦にも大きい男が凄むが、初老の店主も開き直っている。

「所場代?ミカジメ?何でお前らに払わなきゃならんのだ?俺はもうダルダ一家に今月分は納めてんだ。ノア一家さんの所場代なんざ知ったこっちゃないよ」

店主は半分揶揄うように煽っているのである。ここ数カ月ノア一家が一方的にローハンから来た余所者たちにやられているのは皆知っていることであった。店主の言葉は十分に彼らの矜持を傷つけた。

男たちの顔色が一瞬で覚める。顔の中央が赤くなり怖い顔を作った。店主の顔色は少し青くなった。

「もうお前さんたちのコケ脅しも意味ないんだよ。ダルダの兄さんがたが来る前に消えないと大変なことになるぞ」

「おっさんよく言ったよ。吐いた唾飲み込むなよ」

ノア一家の若い衆は低くつぶやくと店主の髪の毛を掴み引きづり倒した。

「ええ!? もう一遍言ってみろよおっさん!」

「ちょっ! 待て!」

「あぁ!?もう一遍言ってみろっつてんだろうが!」

若い男は店主の毛髪を引きちぎらんばかりに引っ張り土の上で転がす。店主は必死に男の手首をつかみ抵抗した。

「やめ・・・おい。やめてくれ!」

「喧嘩売っといて何がやめてくれだボケが!」

もう一人の男が倒れて引きずられる店主の横腹を蹴り上げる。苦悶の表情になり店主は地面に突っ伏す。しかし髪を引かれたままであったためすぐに顔を上げさせられた。

「おい!もう一遍言って・・・」

ノア一家の若い男が店主の顔に向かってもう一度問いかけようとする。しかしその声は続かなかった。

「おい。お前ら面白そうなことしとるのぉ」

ドスの利いた低い声が二人の背中にかかる。

「あぁ!? 何見とん・・・」

ノア一家の二人が後ろを振り向くと底には分厚い身体をした男が立っている。

「ロ・・・ロマ・・・」

「なんじゃ?わしはお前らみたいなゴミジャリ知らんぞ?呼び捨てとはいい度胸だな」

二人の男は一瞬ひるんだ様子を見せたが虚勢を張った。

「ここはノア一家のシマ・・・」

男がものを言う前にロマは思いきり鼻を殴りつけた。ぐしゃりと嫌な音がして鼻骨が砕ける音がする。前歯が吹き飛び男は後ろに倒れ込んだ。間髪入れずに横にいた男に向かいロマは前蹴りを水下に向かっていれる。重い一撃を食らった男は体をくの字に曲げたところをコメカミに向かって一撃入れられる。頭蓋が歪むほど殴られ昏倒した。異常なまでには鼻血を出しながら男が起き上がろうとするところに馬乗りになる。

「誰のシマだって?」

男は涙目になりながら見上げる。すでに戦意はどこかへ消えている。加虐的な笑いをロマは浮かべていた。男がおもねるようにつられて薄ら笑いを浮かべると、ロマの顔は急に冷えたようになった。気に入らなかったのである。男の頭を地面に押し付け、喉仏を鷲掴みにし、拳を顔面に振り下ろした。下の歯が飛び頭蓋が歪む。

何度も何度も殴りつけられ男の顔は原型を留めぬほど歪みやがて腫れあがってくる。

「弱いのぅ。この街のやくざは本当に弱いわ」

血まみれの男を放り出すと、昏倒した男に近づく。おもむろに足を振り下ろし両足を踏み抜く。脛から下があらぬほうに曲がる。

後ろで控えていたチョルノが店主を助け起こした。

「おっさん大丈夫か?」

「へぇ・・・へぇ。すみません。ありがとうございます」

ロマはつまらなさそうにどぶ板通りのほうに向かう。

「なんかあったらまた相談しな。あとこのゴミの処分たのまぁ」

そう告げるとチョルノはロマの背中を追った。一瞬の嵐が過ぎた後倒れた男の周りに人が集まってきていた。痛みで動けず座込んた店主は集まってきた野次馬たちに助けられた。

ロマの顔をカシアスは興味なさそうに見ている。二階建ての娼館から野次馬の囲いから抜け出し二人で連れだついかつい男の頭を見ていた。パリスだけではないどの都市でも娼館街での刃傷はやられ損である。刺殺されたほうが悪くどの店も責任を取らない。訴訟を起こそうが都市のほうも取り扱うことがないのである。ある意味自由主義が徹底されている。

視線を感じてロマはわずかに目線を上にあげた。すっきりとした男前がこちらを見ているのが分かった。

「おい。何だあいつ?こっちみてんな」

チョルノはあたりを見渡す。カシアスの視線に気づいていなかった。

「上だ娼館の二階からこっち見てやがる」

「本当ですね」

「気に入らねぇな」

ロマは歩きながら睨み返した。カシアスは気にした様子もなく表情を変えることもなく見つめている。その顔がロマはますます気に入らなかった。

「しけた顔しやがって、教育しに行ってやろうかあいつ」

「やめてくださいよ兄貴。流石に店にまで押し入るのは後が面倒でっせ」

ロマはチョルノの癖のある髪を掴み小突いた。

「本当お前は面白みがねぇな。もうちょっと頭使えよ」

そういうロマ自身も案はない。気に入らない男を無視してどぶ板の上を歩いていく。男が見下ろしている娼館の下を通るころには男の姿はなく。気怠そうにした少女に代わっていた。時間帯のことを考えるとますますいけ好かない男だとロマは感じ、これ見よがしに店の前で痰を吐いた。

「兄貴やめてくださいよ。汚いなぁ」

「っけ! いけすかねぇな。チョルノ、どっか面白いことねぇか?」

「無理言わないでくだせぇよ」

「親父からなんかねぇのか?」

チョルノは頭を左右に振った。

「ガレ兄貴がこの街のやつらと繋ぎつけたらしいですけどね」

「余計なことしやがって、全員やっちまえばいいだけだろうが」

「そうはいっても大変ですよ。ノアのやつらが勢いなくなったらわけわからん若いごろつきが勝手やりはじめてるらしいですし、そうそうシーラさんがその辺探ってなんか掴んでるらしいですけど」

「シーラ兄貴そんなことしてたのか?」

「ロマ兄貴だけですよ。遊んでんの」

チョルノの言葉にロマはますます不機嫌そうになる。二人はどぶ板通りを抜け小汚い小屋の前に立った。

「ここか?」

「ええ。そうらしいですけどね。ズダさん来てんのかな?」

パリスには珍しい木材の掘っ立て小屋である。風と砂と日光のため全体的に薄茶色く変色し埃をかぶったような外装で入口の前は申し訳程度に手入れされた庭が広がっている。屋根はしっかりしているようであるが、外壁に蔦が絡まって不気味な雰囲気を漂わせていた。

チョルノが先に立ち草の中へ入っていく。辺りを見渡すが人の気配があまりしない。

「やっぱりまだいないのかな」

そう呟くと木材が軋む音がして扉が開いた。中から建物以上に小汚い禿げ頭がでてくる。

「どうぞ…」

「怖いっすよズダさん」

「いえ。はいすみません…」

ロマは不機嫌そうに小屋へと入った。中は薄暗い表から見るよりも広く、中庭から光を取り込んでいる。人が生活していた形跡があったが、中は黴臭く埃っぽい。いたるところに蜘蛛が巣をはっている。ほこりにまみれた家具が至る所に転がっていたが、その中の粗末な造りの木椅子を引き寄せるとロマはその上に座った。

「ほんで?」

「はい。例の殺し屋の件ですが」

「わかったのか?」

「いえ、まだです。しかしこんなものがありました」

ズダはそう告げると懐から油にまみれた樹脂を取り出した。ロマとチョルノの顔がわずかに曇る。

「そいつはいただけませんね」

「出回ってのかそんなもんが」

ズダが見せた物は麻から取れる麻薬である。巻き煙草に混ぜたりそのものに火をつけて煙を吸うことにより幻覚作用を伴った脳の覚醒を促すようなものであった。パリスであれローハンであれ取り扱いは禁じられており、捕まれば首に縄をつられることになる。

「そいつと何とかって言う殺し屋がどう関係あるんだ?」

ロマは少し苛立ったようにズダを睨んでいる。

「はい、こいつはジロン界隈から流れ込んでる物らしいのですが、どうも流れているっていう噂が先に立ってるんですね」

ズダは無表情なまま言葉を吐き出している。無機質で血が通っていないかのようなその顔をチョルノは汗を浮かべながら見ている。

「誰かが流してるってことかその話」

「はい。そこで色々と調べました。やはり物はいくつかジロンから流れています」

チョルノは難しそうにそのやり取りを聞いていたが口を挟みたくなった。あまりにもズダの説明はまどろっこしい

「どういうことですズダさん。話が見えてこねぇっすよ」

ズダは顔をわずかにズダに向けると目を見開く。血の通っていない濁った黒目がズダを射抜く。

「ジロンのやつらがそれを流して利益だしてるやつがいるってことだな」

「はい、その通りでございます。ジロンの麻脂を小さいところで捌いて利益だしてるのが分かったんです。ただこいつを捌くのは少々危険が大きすぎます」

「ってことはジロンのやつらには後ろ盾か、なんかの見返りで麻脂売ってるってことか?」

「ご明察」

「どいつだ?」

「はい。ノブルという商人がどうやら仕切っとるようです」

「わしはそいつをやればええのか?」

「いえ。ロマさん達にはハサシンの流れをどうにか調べていただきたいです。その辺のごろつき捕まえればおそらくすぐにつかめると思います。本人のほうは私のほうで・・・」

そう呟くズダの顔は薄気味悪く笑みが浮かんでいた。

その日は昨晩からの雨がパリスの下層を湿らせ土の匂いを強く漂わせていた。その日ジョルダオはガレとそのほかに三人の若い衆をつれ下層にある屋敷に足を向かわせていた。薄汚い佇まいの薄い漆喰が申し訳程度に塗られている下層の建物のなかで、その屋敷はとりわけ大きく立派であった。

ジョルダオのあとについてくる若い衆は皆顔色が悪い。目の前の屋敷がどこかみな知っているからである。そこはダルダ一家と抗争中であるパリスの二つの侠家オニタ一家の屋敷であった。流石に若い衆には緊張感がありありと見て取れた。一人は今にも吐き出しそうな顔になっている。

「なんだだらしねぇな」

ガレが三人に振り返り揶揄った。ジョルダオは不機嫌そうな顔を崩していないが、ガレは全く動じた様子がない。

「喧嘩しにいくんじゃねぇんだ。安心しろい」

ジョルダオは振り向きもせず屋敷に向かって歩いていく。肩で幅をとり体を大きく見せて歩いていく。屋敷の前には10人ほどの若い衆が待ち構えていた。流石に獲物は持っていなかったがどの顔も殺気立っている。威嚇するように門の前に立ちはだかって壁を作り、ジョルダオに罵声を浴びせかける。

「ようきたな!生きて帰れると思うなよボケが!」

どの顔も十代にしか見えない。体格も威勢もいいがガレにはその虚勢の張り方が滑稽でしかなかった。ジョルダオが立ち止まりオニタの若い衆を睨みつけた。その目つきに一瞬で場が冷え切り若い衆の額から冷たい汗が出ているのがわかる。

「ダルダ一家のジョルダオがわざわざ出向いてきたんだ、そちらさんも誠意っちゅうもんを少しは見せてみたらどうなんだ?それともパリスの親分衆はそんなこともわかんねぇ田舎者しかいないってことかね?」

ジョルダオの言葉に言い返そうとするがすでに全員ジョルダオに飲まれてしまっていた。喉の奥がひりつき声すら出せずにいる。しばらく睨みあいを続けていたが、オニタの若い衆が作る壁が割れ、後ろから貧相だが目つきの悪い頭の禿げあがった初老の男が姿を現す。

しわがれた声が音の口から絞り出された。

「ダルダ一家のジョルダオ親分さんですね?」

ジョルダオは小さく頷くことで答えた。初老の男は顔色を替えず踵を返した。

「こちらへ。親分がお待ちです」

「ボッシュの叔父!!・・・」

若い衆が抗議の声を出そうとするのをボッシュと呼ばれた男は冷たい目で睨み返した。露骨な殺気が小さな男の身体にまとわりついているのがジョルダオとガレには見て取れた。

「ガレお前だけついて来い。おい!お前らはここで待っとけ。失礼のない様にな」

そう告げるとガレを引き連れジョルダオは人の壁を割って屋敷の庭へと入っていく。中は手入れの行き届いた芝生が広がっていた。軒下にこざっぱりと整えられた木製の机と椅子が設えて有り、そこに二人の男が座っていた。男の後ろには付き添いがこれもまた二人控えている。

ジョルダオは左手に座る男を見知っていた。フーローズのマッサ一家のホルストであった。

「よく来てくださったなダルダの」

ジョルダオは不機嫌そうな顔を崩さず二人の座る机の前に立った。正確には右手の男の前にである。ジョルダオの前に年のころは50の中ごろであろうか。癖の強い髪に口髭を蓄えた背の高いがっしりとした男が座っている。この男がパリスのオニタ一家の家長ショル・オニタである。ジョルダオは拝手を掲げた。

「オニタの親分ですね。お初にお目にかかります」

ショルは立ち上がり拝手を返す。

「ショル・オニタと申す」

いかんともしがたい緊張感が二人の家長の間に漂っていた。縄張りを一方的に犯されているショルにしてみれば、今すぐにでも殺したい相手である。慇懃に礼を尽くしているのは皮肉ですらあった。ショルがホルストの仲介を受けたのは背に腹は代えられない事情が出来てしまっていたからである。

ショルはジョルダオに椅子をすすめる。ジョルダオは勧められた後に席についた。呼び出された形のショルが口火を切った。

「それで?わしになんのようがあるんで?」

ショルの言葉にジョルダオが小さく頷くと懐から青銅の缶を取り出す。机の中央に置き蓋を開く。中には植物を発酵させたような緑色の固形物がびっちりと入っている。

ショルの顔が険しくなる。

「どこでこれを?」

ジョルダオは腕を組みショルを睨んでいる。

「どぶ板通り。ジロンのもんが差配しとる」

ショルは椅子に深く座り直した。パリスで麻脂を扱うのは暗黙の了承として禁止されていた。それはパリスの市民を形成する宗族・氏族も共通した認識であり、もしその法をやぶれば裁判なしで私刑にされるか、町に捕まれば縛り首の上残された一族はパリスから放り出される。オニタ一家やノア一家はその私刑を任されてもいた。パリス下層の差配を任されている一家として麻脂の密売など許されるものでは無い。それを余所者のダルダ一家に先を越されて調べを付けられていることにショルは我慢がならなかった。

表情にこそ出さなかったが、ショルの心中は穏やかでなくなっていた。顔色一つ変えないショルを一瞥してジョルダオは続けた。

「持ち込んでるのはジロンのもんだがな。売りさばいとるんはノア一家の小間使いのジャリどもだ」

流石にショルの顔色が変わった。

「いい加減にしてくれダルダの。流石にそれはパリスの任侠をバカにし過ぎだ」

黙ったままでいたホルストがようやく口を開いた。

「いや。ダルダのいう事は本当だ。麻脂をノアの若いもんが売ってる。ただノア一家が噛んでいるかどうかはまでっだわかっちゃいないがね」

ホルストの言葉に始めてショルは疲れた顔を見せた。確証はなかった。おそらく余所者が持ち込んでいるであろうことまではショル自身は掴んでいた。掴んではいたがその差配やルートがまったくの闇の中であった。ジロンの小物を何人か捕まえてはいたが、結局のところ根本までは届かず仕舞いだったのである。こ下層でオニタ一家の探索から抜けれることにショル自身違和感があった。そんな時にダルダ一家の攻勢が強まりさらに状況が悪くなっている。

「あんたらが乱暴なことしなけりゃもっと始末は早かったんだ。ちがうかいダルダの親分」

ショルの言葉には棘と毒がふんだんに盛り込まれている。ダルダは少し虚ろな表情で受け流した。

「わしらも背に腹はかえれませんからね。本家はもとよりオルギン様の仕事をしてる身だ。大陸行路が繋がっていないとはいえ西サルビム盆地一の都市の商売がかかってる。本家とオルギン家それにパリスのマッシュハガ家の意向もありますよって」

マッシュハガの名をだされショルの顔色が変わる。疑問が確信に変わったのであった。

「やはり…四家がからんでいたのか。どうりで都市の動きが鈍いと思っておった」

表立っってパリスの四家は下層に介入することはない。しかし実際のところ下層の差配に関してはノア一家やオニタ一家のような下層定住者を使い自由裁量があるように見せかけ上手くパリスの利益を生み出しているのである。特にマッシュハガ家はかなり影響力を持っている。市場絵の優遇や住居の立地。もちろん楼閣の営業などにもそれは関係して、オニタ一家やノア一家は相当な賂を四家へ納めている。

その四家が新たにローハンのしかも王族の息がかかった者たちを取り込んでいる。それはパリス下層の勢力を一新するというパリスの思惑が見て取れた。

ショルは深く息を吐き出した。ジョルダオは冷たい表情を変えない。

「我々としては、都市からの提案を拒否する理由がありませんから。しかしこうも下層の治安が良くないと商売もやりにくい。本家からせっつかれもします」

ショルは黙って聞いている。部屋は重苦しい雰囲気に支配されていた。

「わしらのやり方は強く叩いて埃を出すというようなものなんですよ。腕っぷしにしか自信がなくてね。それでも激しく叩けばこうやって蚤や壁蝨のほうから姿を現してきよる」

ホルストがショルの顔を嘗めるように伺った。

「どうする?オニタの親分。お前さん街にもノア一家にも裏切られとるみたいだが」

「あんたがたの話が本当かどうかも信用できんがな。ダルダの親分はわしらをどうするつもりだ?やるならわしらは最後までやるだけだ」

ジョルダオは少し困ったような顔をわざと作り、机の上に小さな指輪を置く。指輪には濃紺の石がはめ込まれていた。ショル目を見開きその石を食い入るように見つめる。ローハンで結晶化した青石、それはスカージの石とも呼ばれローハン王家の許可なくしては扱えない宝玉である。

「これは…」

「わしらとしてはパリスに居座るつもりがないんでね。出来れば地元のかたに差配をしてもらいたい。ダルダ一家は運送の仕事が本職なもんでね。オニタ一家にそれを任せたいと本家は考えとるんです。パリスのほうもそれで異存はなくローハンとのつながりを付けたい」

ショルはむっつりと頷いた。

「あくまでもパリスの街のごたごたを綺麗に掃除できたあとではありますけどね」

ホルストがしたり顔でジョルダオの提案に賛同する。

「悪い話じゃない。むしろオニタ一家はパリスの商売独占できるってこった。どうするね?」

冷静になれば選択の余地はない、しかしショルはどうしても腹の底で納得も承服もできなかった。相手に選択肢を提供されているのも気に入らないのである。頭では理解できることがどうしても腹の奥で引っかかり不満の棘がみぞおち辺りを刺激している。しかしショルは十分に計算が出来る男であった。

「あんたらとやりあうか、それとも…」

一寸の沈黙が部屋を包む。テーブルの上は冷たい男たちの思惑がどっしりと乗っている。ジョルダオは真っすぐショルを睨みつけまんじりともしない。諦めたように最初にショルが口を開いた。

「わしらに選ぶ余地はないんだな」

一家総出でダルダとその後ろにいるローハンのグァンジ―一家、そしてなによりもあのローハン王家の外戚であるオルギン家と争うことの無謀さをショルは計算する。どう見積もっても勝てる喧嘩ではない。諦めとも言えぬ何かがショルの両肩にずしりとのしかかっている。それは一家の行く末に対する責任でもあった。

ショル・オニタの判断を後世のパリス研究史家は酷評する。しかしながら当事者となったときローハンの申し出を断るほどの胆力も気概も一介の商人が持ち合わせているはずもない。この三者の会合はパリスを揺るがしそれがサルビム盆地を巻き込む騒乱へと広がることなどショルには想像もつかなかった。

娼館はもちろんパリス市民の健全な男たちは使っている。そこで働く娼婦たちは一人としてパリス市民はいない。全員パリスの外からなけなしの金を求めて入ってきた女たちであった。貧しく不幸な者たちの吹き溜まりではあったが、住人たちはそんな負のエネルギーに負けないくらい逞しくもあった。

パリスの娼館が立ち並ぶ場所は俗に『どぶ板通り』と言われている。パリスの立地の影響で水の流れが上から下へと流れることになる。それは自然の物だけでなく生活排水も一緒でパリスはその排水設備が都市の中に張り巡らされてもいた。その上から汚れていく水は都市の下層にながれさらに放射状に外壁部へと流されるのであった。パリス下層の外壁にはその排水溝がいくつも存在しそこは感情な石のどぶ板で蓋をされているのであった。そのどぶ板の通路の脇に娼館や飲食店が立ち並んでいることからどぶ板通りなのである。

そのどぶ板通りの中で一際目立つ娼館がある。パリスで一番の娼館で娼婦も30人ほど在籍していた。ノア一家が仕切っていたが、最近は潮目が変わり、ダルダ一家が幅を利かせてきたことにより売春業を営む者たちもダルダ一家になびいている。どぶ板通り一の娼館の持ち主、アズキラ・ムエダもまたダルダ一家に乗り換えようとしていた。

娼館の前には白鯨の刻を超えるまで薪が焚かれ、どぶ板通りは幻想的な様相を現している。女どもを店の前に飾りその商品達を金も持っていない男どもが悩まし気に見とれている。目もくらむような化粧と香の匂いがその当たり一帯を包んでいた。

欲望の数に倍して悲哀の数があるそんな色町に似つかわしくないほどみすぼらしい男が焚火の前で膝を抱えて座り込んでいる。男の横にはまだ幼さの残る顔立ちの青年が同じように座り、道の石ころを積んでいた。二人は焚火の番をする仕事を娼館から受けているのである。どぶ板通りは表側こそ華やかであるが、一歩裏通りに入れば質の悪い漆喰壁の木造建築が隙間なく建てられた張りぼてのような区画である。火事など起こればあっという間に文字通り灰になってしまうであろう。それだけに火の番は大切なのである。丁稚にもなれない者か新参者が焚火番の相場と決まっている。

若い男のほうはユラユラと揺れる火をぼんやりと眺めていた。火を見つめていると不思議と心が落ち着いてくる。新しい薪を入れたからか火の勢いが強い。みすぼらしい男のほうを向くとつまらなそうに話しかけた。

「ズダさんはここに来る前なにしてたん?」

男にはローハンの下層訛が強い。みすぼらしい男はダルダ一家のズダであった。ズダはゆっくりと顔を上げる。生気は相変わらずなく、抜けた歯がさらに奇怪さを強調している。

「私ですか?ずっとフーローズにいましてね。乞食やっとりました」

「そうなんやなぁ。旧ユリシア領か大変だったんだろ?」

「わしらみたいなもんはどこに行ってもそれなりですよ。カダローさんはローハンから来なすったんで?」

「俺もユリシアやね。ガキの頃にユリシアの家が無うなって、一家でローハンい逃げたんやけど、結局うまい事いかへんかったんよ」

「それでパリスまで来たんで?」

「荷卸し徒歩やったり船乗ったりしてんけど、ガキの使いにもならへんさかいな」

カダロ―という若者はこのみすぼらしい男が案外おしゃべりなことを少し前から知っていた。半月ほど前からムエダの娼館で焚火番に雇われそれ以来の付き合いだが、店の者たちからは話しかけられもしない。気味悪がられているのである。何事にもそつなくこなすので理不尽に殴られたり怒鳴られたりなどは無いのであるが、やはり誰からも避けられている感は否めなかった。

カダロ―は時間を持て余していたことと焚火番が二人しかいないこともあり、自然と話しかけるようになっているのである。とりあえず火が消えたり、燃え移ったりしなければよかったし、白鯨の刻まで店の前を綺麗にするくらいしかやることがない。許可された営業時間が終わり、娼婦どもが贔屓の客を娼館に連れて帰ることを確認すれば焚火を消してその日の仕事は終わりである。

極まれに厄介ごとが起きるが、大方は店のお兄さんがたが処理してしまい。焚火番などに用はなかった。それでも娼婦の足抜けなどを見つければ一人は後を付けなければならない。はっきり言えば恨みを買い人に嫌われる仕事の部類と言えた。

カダロ―は手巻きのタバコを汚らしい懐中袋から取り出すと、焚火から火を取る。膝を抱えて座るとゆっくりと深く吸い込んだ。粗雑な脂タバコの匂いがあたりに漂った。

「ズダさんも吸うかい?」

ズダは掌を見せて拒絶した。

「あっしはやめてますんでね」

気まずそうにカダロ―はタバコを消した。焚火番ほど暇な仕事もない。花街でも一番底辺の仕事であろう。しかし手を抜いているとみられれば理不尽に暴力も振るわれる。だらだらとすぎていく時間のなかで娼館にはひっきりなしに人が出入りする。なじみの娼婦を連れた男たちで中にはパリス市民の顔もある。客を取れない娼婦もいれば、毎晩誰か知らを連れてくる娼婦もいる。金がなく飽きることなく見せ小屋の前でかじりついている客もいれば、今日初めて連れてこられたような青年も二人の前を通り過ぎていく。

人生の縮図がここにはあった。その中でカダロ―は道端の雑草のように誰からも相手にされていない。そんなカダロ―だからこそ色町の小さな変化のも敏感に読み取れていた。

ふいにズダが声をかける。

「カダロ―さん。タバコといえば最近おねぇさんがたの間でよろしくないものが流行ってるそうですねぇ」

カダロ―はズダのほうを振り向く。ズダの顔はわずかに下を向いて、顔色は陰で見えなかった。

噂は随分前から男衆からも聞かされている。ダルダ一家の利権が強くなってからの印象が強いが、噂ばかりで実態が今一つかめていない。少なくとも話しかけてくる娼婦のなかでそういうものを吸っている娼婦はいなかったのであるが、噂好きの彼女らの間ではどこそこの娼館で売られているなどという事は頻繁に話題になっていた。ズダのいうよろしくない物というのは、ウル・アリーシャを少し遡り雪が積もるあたりでとれる麻の花穂を原料にした薬であった。本来薬用で用いられているのであるが、それを紙巻タバコに混ぜて吸うのである。一時的な抗不安効果がありそれが神経をすり減らすような娼婦の生活を一時忘れさせてくれるのであろう。薬の名は『ハサシン』といった。

どこでもよく使われるものであったが依存性があるため、吸っている娼婦はあまりいい顔をされない。中にはその薬を求めて借金をし、娼婦に身を崩したものも多くいる。ハサシンと色町は切っても切れない関係にあり、市場も大きく扱う商人はハサシンの抜け駆けだけは許さないのであった。

薄気味悪さを覚えカダローは背中に冷たいものを感じた。ズダには得体のしれないところがあった。

「ハサシンなんて、うちらみたいな貧乏人にまわってこーへんよ。ただジロンあたりから連れてこられたねぇさんに売りつけてるなんて話は聞いたことあるな」

「ジロンからですか?」

カダロ―は少し考え込んだ。噂でしかないのである。多かれ少なかれハサシンが出回れば使っている娼婦を見かけるものなのであるが、噂が立ち始めてからも一向に使っている娼婦を見たことがない。だらしなく昼間で寝ているような退廃的な生活をしている彼女たちで、ローハンでは隠すこともなく使用していたのを何度も見ていたが、パリスではそういう娼婦を見かけたことすらなかった。思うところをそのまま行ってしまうあたりカダロ―の若さが垣間見られた。

「たぶん誰ぞがわざと流しよる噂やと思いますよ。ここにきてから話はぎょうさん聞くけど、誰もつこてるとこ見たことあらへんし」

ズダは顔をわずかに上げた。表情は全く変わらない。

.

「そうですか」

そう呟くとズダは焚火に近づいた。黒く変色し形が崩れた薪の上に新しいものを乗せる。その後ろ姿をカダロ―は見ていた。

「でもなんでジロンなんでしょうね?」

ズダの疑問はカダロ―にもあった。

「あれなんちゃうかなぁ。最近ジロンのやつら随分羽振りがええやんか。その金の出所がよくわからへんもんやからみんなやっかみでそないな噂たてたんちゃうか?よう知らんけど」

「なるほど。そんなにジロンの御方は懐具合がいいんで?」

「うちの店もジロンの商家さんばっかりきはるで。ズダさんあんまりお客さんのこと知らへんねんな」

「そういわれればそうですね。あれですか?最近よく来られてるあの若いお客さん、なんていうお名前でしたっけ?明るい栗色のお方・・・」

「あぁ。ノールブさんやね。ジロンから来とる人や」

「なにしてる人なんで?」

「それがなぁ。わからへんのよ。何日かパリスから出て行って帰ってくるとなぜか金持ってはるんよね」

「派手ですねぇ」

「ジロンの方はパリスじゃあんまり評判ようないから。余計悪い噂されよるな」

ズダの顔を焚火の灯が照らしている。その横顔を見てカダロ―はうそ寒くなった、陰影の中でなぜかズダはいやらしく笑っている。加虐的なものがその顔の中に見て取れたが、すぐにズダは表情を消す。いつものように冷たく何も読み取れない仮面のような顔になっていた。

化粧の匂いと女の汗の匂いが入り混じり、独特な空気が満ちたどぶ板通りの娼館に夕焼けが差し込んでいる。世界はどこまでも橙に染められ乾いた空気が包んでいた。二階建ての娼館に差し込む夕日が人に気取られぬように薄紫の闇を含んでいく。

健やかさとは程遠い部屋で男女が全裸で寝ていた。女はまだ若く幼さが残る顔立ちでふっくらとした頬をして、まだ未熟な乳房を男の胸に乗せながら寝息を立てている。男のほうは昼下がりから娼館に入り浸りことを済ませた後だった。火をつけていない紙巻タバコを口にくわえ、小さな頭にサルビム人らしい薄い栗色の髪の毛とどこか濁ったような大きな瞳をしてる。体の線は細いが背が高かった。男はパリス宗家の長男カシアス・セリウィスであった。

女の瞳が左右に激しく揺れ始めるのをカシアスは少し見ていたが、何もつけていない身体に丈の長い羽織ものを着こんで立ち上がった。どぶ板通り沿いにある娼館の引き戸を開く。どぶ板通りには松明が焚かれはじめ街を明るく照らしだしていた。花街の御馬が時は幻想的でこの世と別世界の間が底に現れている。

人通りも多くなり始めて金の無い男たちが物欲しそうな顔をだらしなく晒して置屋の女たちを眺めているのがカシアスの目に留まる。カシアスは気怠そうにどぶ板通りを眺めていたがその男たちを見て思わず鼻で笑ってしまった。金もなくただその空気に触れたいだけで毎晩通う男たち、ときおりなけなしの手持ちを持って女を買うこともあるだろうが、そこは女たちの布一枚触れることできず、花街の取り決めとして金だけを巻き上げられるのである。娼館の二階に上がり女を抱けるカシアスにしてみればどぶ板通りでうろつく貧相な身なりの男たちは、不幸な亡者にしか見えなかった。彼らがどれだけ金をつぎ込もうとも娼館の階段を登ることは叶わない。

少しつまらなさそうに加えたタバコに火をつける。口の中に苦み走った脂と濃厚な植物の香りが広がり同時に煙が肺の中に侵入してくる。カシアスは軽く脳の機能が止まったようにくらつきを覚えた。カシアスの身体を巡った煙は吐き出されると夕闇が降りてきそうなどぶ板通りの空へと溶けていく。

カシアスが一本吸い終ろうかというとき目覚めた女が着物もつけずカシアスの腰に手を回してきた。小さく白い手が引き戸の敷居にかかる。

「旦那さんお夕飯どうされる?」

とろけ落ちそうな口調であった。アズキラの娼館が仕入れた若い娼婦でカシアスに初めて買われた女だった。歳は15という。

カシアスは曖昧に頷いた。どちらともとれるその生返事に女は溜息をついて上着を着ると階段を降りて行った。カシアスはいつもこういう態度をとるのである。女に声をかけることもなくどぶ板通りを見下ろしていると、区界のほうが慌ただしくなっていた。喧騒のほうに顔を向け欄干から身を乗り出すと声の主が良く見えた。

どぶ板通りと貧困街を隔てる通りは小さな出店や屋台が夕方過ぎから並び始める場所である。ちんけな商売で娼館に入ることが出来ないような貧乏人相手にしているのであった。どぶ板通りに店を出すようなものたちは、市場へ入ることを許されていないような者たちであった。

どぶ板通りの差配もまた下層の仕切りを行う一家の裁量である。市場のようにパリスの都市が管理しているわけではないため締め付けとミカジメの取り立てが厳しいのが相場である。それでも彼らは食い扶持を得るために店を開かなければならなかった。

そんなどぶ板通りの屋台を数人の怖い顔をした男たちが取り囲んでいる。どの男も人相が悪く、屋台の親爺に詰め寄っていた。お前ノア一家にミカジメ払っちゃいねぇだろ?」

まだ若いが横にも縦にも大きい男が凄むが、初老の店主も開き直っている。

「所場代?ミカジメ?何でお前らに払わなきゃならんのだ?俺はもうダルダ一家に今月分は納めてんだ。ノア一家さんの所場代なんざ知ったこっちゃないよ」

店主は半分揶揄うように煽っているのである。ここ数カ月ノア一家が一方的にローハンから来た余所者たちにやられているのは皆知っていることであった。店主の言葉は十分に彼らの矜持を傷つけた。

男たちの顔色が一瞬で覚める。顔の中央が赤くなり怖い顔を作った。店主の顔色は少し青くなった。

「もうお前さんたちのコケ脅しも意味ないんだよ。ダルダの兄さんがたが来る前に消えないと大変なことになるぞ」

「おっさんよく言ったよ。吐いた唾飲み込むなよ」

ノア一家の若い衆は低くつぶやくと店主の髪の毛を掴み引きづり倒した。

「ええ!? もう一遍言ってみろよおっさん!」

「ちょっ! 待て!」

「あぁ!?もう一遍言ってみろっつてんだろうが!」

若い男は店主の毛髪を引きちぎらんばかりに引っ張り土の上で転がす。店主は必死に男の手首をつかみ抵抗した。

「やめ・・・おい。やめてくれ!」

「喧嘩売っといて何がやめてくれだボケが!」

もう一人の男が倒れて引きずられる店主の横腹を蹴り上げる。苦悶の表情になり店主は地面に突っ伏す。しかし髪を引かれたままであったためすぐに顔を上げさせられた。

「おい!もう一遍言って・・・」

ノア一家の若い男が店主の顔に向かってもう一度問いかけようとする。しかしその声は続かなかった。

「おい。お前ら面白そうなことしとるのぉ」

ドスの利いた低い声が二人の背中にかかる。

「あぁ!? 何見とん・・・」

ノア一家の二人が後ろを振り向くと底には分厚い身体をした男が立っている。

「ロ・・・ロマ・・・」

「なんじゃ?わしはお前らみたいなゴミジャリ知らんぞ?呼び捨てとはいい度胸だな」

二人の男は一瞬ひるんだ様子を見せたが虚勢を張った。

「ここはノア一家のシマ・・・」

男がものを言う前にロマは思いきり鼻を殴りつけた。ぐしゃりと嫌な音がして鼻骨が砕ける音がする。前歯が吹き飛び男は後ろに倒れ込んだ。間髪入れずに横にいた男に向かいロマは前蹴りを水下に向かっていれる。重い一撃を食らった男は体をくの字に曲げたところをコメカミに向かって一撃入れられる。頭蓋が歪むほど殴られ昏倒した。異常なまでには鼻血を出しながら男が起き上がろうとするところに馬乗りになる。

「誰のシマだって?」

男は涙目になりながら見上げる。すでに戦意はどこかへ消えている。加虐的な笑いをロマは浮かべていた。男がおもねるようにつられて薄ら笑いを浮かべると、ロマの顔は急に冷えたようになった。気に入らなかったのである。男の頭を地面に押し付け、喉仏を鷲掴みにし、拳を顔面に振り下ろした。下の歯が飛び頭蓋が歪む。

何度も何度も殴りつけられ男の顔は原型を留めぬほど歪みやがて腫れあがってくる。

「弱いのぅ。この街のやくざは本当に弱いわ」

血まみれの男を放り出すと、昏倒した男に近づく。おもむろに足を振り下ろし両足を踏み抜く。脛から下があらぬほうに曲がる。

後ろで控えていたチョルノが店主を助け起こした。

「おっさん大丈夫か?」

「へぇ・・・へぇ。すみません。ありがとうございます」

ロマはつまらなさそうにどぶ板通りのほうに向かう。

「なんかあったらまた相談しな。あとこのゴミの処分たのまぁ」

そう告げるとチョルノはロマの背中を追った。一瞬の嵐が過ぎた後倒れた男の周りに人が集まってきていた。痛みで動けず座込んた店主は集まってきた野次馬たちに助けられた。

ロマの顔をカシアスは興味なさそうに見ている。二階建ての娼館から野次馬の囲いから抜け出し二人で連れだついかつい男の頭を見ていた。パリスだけではないどの都市でも娼館街での刃傷はやられ損である。刺殺されたほうが悪くどの店も責任を取らない。訴訟を起こそうが都市のほうも取り扱うことがないのである。ある意味自由主義が徹底されている。

視線を感じてロマはわずかに目線を上にあげた。すっきりとした男前がこちらを見ているのが分かった。

「おい。何だあいつ?こっちみてんな」

チョルノはあたりを見渡す。カシアスの視線に気づいていなかった。

「上だ娼館の二階からこっち見てやがる」

「本当ですね」

「気に入らねぇな」

ロマは歩きながら睨み返した。カシアスは気にした様子もなく表情を変えることもなく見つめている。その顔がロマはますます気に入らなかった。

「しけた顔しやがって、教育しに行ってやろうかあいつ」

「やめてくださいよ兄貴。流石に店にまで押し入るのは後が面倒でっせ」

ロマはチョルノの癖のある髪を掴み小突いた。

「本当お前は面白みがねぇな。もうちょっと頭使えよ」

そういうロマ自身も案はない。気に入らない男を無視してどぶ板の上を歩いていく。男が見下ろしている娼館の下を通るころには男の姿はなく。気怠そうにした少女に代わっていた。時間帯のことを考えるとますますいけ好かない男だとロマは感じ、これ見よがしに店の前で痰を吐いた。

「兄貴やめてくださいよ。汚いなぁ」

「っけ! いけすかねぇな。チョルノ、どっか面白いことねぇか?」

「無理言わないでくだせぇよ」

「親父からなんかねぇのか?」

チョルノは頭を左右に振った。

「ガレ兄貴がこの街のやつらと繋ぎつけたらしいですけどね」

「余計なことしやがって、全員やっちまえばいいだけだろうが」

「そうはいっても大変ですよ。ノアのやつらが勢いなくなったらわけわからん若いごろつきが勝手やりはじめてるらしいですし、そうそうシーラさんがその辺探ってなんか掴んでるらしいですけど」

「シーラ兄貴そんなことしてたのか?」

「ロマ兄貴だけですよ。遊んでんの」

チョルノの言葉にロマはますます不機嫌そうになる。二人はどぶ板通りを抜け小汚い小屋の前に立った。

「ここか?」

「ええ。そうらしいですけどね。ズダさん来てんのかな?」

パリスには珍しい木材の掘っ立て小屋である。風と砂と日光のため全体的に薄茶色く変色し埃をかぶったような外装で入口の前は申し訳程度に手入れされた庭が広がっている。屋根はしっかりしているようであるが、外壁に蔦が絡まって不気味な雰囲気を漂わせていた。

チョルノが先に立ち草の中へ入っていく。辺りを見渡すが人の気配があまりしない。

「やっぱりまだいないのかな」

そう呟くと木材が軋む音がして扉が開いた。中から建物以上に小汚い禿げ頭がでてくる。

「どうぞ…」

「怖いっすよズダさん」

「いえ。はいすみません…」

ロマは不機嫌そうに小屋へと入った。中は薄暗い表から見るよりも広く、中庭から光を取り込んでいる。人が生活していた形跡があったが、中は黴臭く埃っぽい。いたるところに蜘蛛が巣をはっている。ほこりにまみれた家具が至る所に転がっていたが、その中の粗末な造りの木椅子を引き寄せるとロマはその上に座った。

「ほんで?」

「はい。例の殺し屋の件ですが」

「わかったのか?」

「いえ、まだです。しかしこんなものがありました」

ズダはそう告げると懐から油にまみれた樹脂を取り出した。ロマとチョルノの顔がわずかに曇る。

「そいつはいただけませんね」

「出回ってのかそんなもんが」

ズダが見せた物は麻から取れる麻薬である。巻き煙草に混ぜたりそのものに火をつけて煙を吸うことにより幻覚作用を伴った脳の覚醒を促すようなものであった。パリスであれローハンであれ取り扱いは禁じられており、捕まれば首に縄をつられることになる。

「そいつと何とかって言う殺し屋がどう関係あるんだ?」

ロマは少し苛立ったようにズダを睨んでいる。

「はい、こいつはジロン界隈から流れ込んでる物らしいのですが、どうも流れているっていう噂が先に立ってるんですね」

ズダは無表情なまま言葉を吐き出している。無機質で血が通っていないかのようなその顔をチョルノは汗を浮かべながら見ている。

「誰かが流してるってことかその話」

「はい。そこで色々と調べました。やはり物はいくつかジロンから流れています」

チョルノは難しそうにそのやり取りを聞いていたが口を挟みたくなった。あまりにもズダの説明はまどろっこしい

「どういうことですズダさん。話が見えてこねぇっすよ」

ズダは顔をわずかにズダに向けると目を見開く。血の通っていない濁った黒目がズダを射抜く。

「ジロンのやつらがそれを流して利益だしてるやつがいるってことだな」

「はい、その通りでございます。ジロンの麻脂を小さいところで捌いて利益だしてるのが分かったんです。ただこいつを捌くのは少々危険が大きすぎます」

「ってことはジロンのやつらには後ろ盾か、なんかの見返りで麻脂売ってるってことか?」

「ご明察」

「どいつだ?」

「はい。ノブルという商人がどうやら仕切っとるようです」

「わしはそいつをやればええのか?」

「いえ。ロマさん達にはハサシンの流れをどうにか調べていただきたいです。その辺のごろつき捕まえればおそらくすぐにつかめると思います。本人のほうは私のほうで・・・」

そう呟くズダの顔は薄気味悪く笑みが浮かんでいた。

その日は昨晩からの雨がパリスの下層を湿らせ土の匂いを強く漂わせていた。その日ジョルダオはガレとそのほかに三人の若い衆をつれ下層にある屋敷に足を向かわせていた。薄汚い佇まいの薄い漆喰が申し訳程度に塗られている下層の建物のなかで、その屋敷はとりわけ大きく立派であった。

ジョルダオのあとについてくる若い衆は皆顔色が悪い。目の前の屋敷がどこかみな知っているからである。そこはダルダ一家と抗争中であるパリスの二つの侠家オニタ一家の屋敷であった。流石に若い衆には緊張感がありありと見て取れた。一人は今にも吐き出しそうな顔になっている。

「なんだだらしねぇな」

ガレが三人に振り返り揶揄った。ジョルダオは不機嫌そうな顔を崩していないが、ガレは全く動じた様子がない。

「喧嘩しにいくんじゃねぇんだ。安心しろい」

ジョルダオは振り向きもせず屋敷に向かって歩いていく。肩で幅をとり体を大きく見せて歩いていく。屋敷の前には10人ほどの若い衆が待ち構えていた。流石に獲物は持っていなかったがどの顔も殺気立っている。威嚇するように門の前に立ちはだかって壁を作り、ジョルダオに罵声を浴びせかける。

「ようきたな!生きて帰れると思うなよボケが!」

どの顔も十代にしか見えない。体格も威勢もいいがガレにはその虚勢の張り方が滑稽でしかなかった。ジョルダオが立ち止まりオニタの若い衆を睨みつけた。その目つきに一瞬で場が冷え切り若い衆の額から冷たい汗が出ているのがわかる。

「ダルダ一家のジョルダオがわざわざ出向いてきたんだ、そちらさんも誠意っちゅうもんを少しは見せてみたらどうなんだ?それともパリスの親分衆はそんなこともわかんねぇ田舎者しかいないってことかね?」

ジョルダオの言葉に言い返そうとするがすでに全員ジョルダオに飲まれてしまっていた。喉の奥がひりつき声すら出せずにいる。しばらく睨みあいを続けていたが、オニタの若い衆が作る壁が割れ、後ろから貧相だが目つきの悪い頭の禿げあがった初老の男が姿を現す。

しわがれた声が音の口から絞り出された。

「ダルダ一家のジョルダオ親分さんですね?」

ジョルダオは小さく頷くことで答えた。初老の男は顔色を替えず踵を返した。

「こちらへ。親分がお待ちです」

「ボッシュの叔父!!・・・」

若い衆が抗議の声を出そうとするのをボッシュと呼ばれた男は冷たい目で睨み返した。露骨な殺気が小さな男の身体にまとわりついているのがジョルダオとガレには見て取れた。

「ガレお前だけついて来い。おい!お前らはここで待っとけ。失礼のない様にな」

そう告げるとガレを引き連れジョルダオは人の壁を割って屋敷の庭へと入っていく。中は手入れの行き届いた芝生が広がっていた。軒下にこざっぱりと整えられた木製の机と椅子が設えて有り、そこに二人の男が座っていた。男の後ろには付き添いがこれもまた二人控えている。

ジョルダオは左手に座る男を見知っていた。フーローズのマッサ一家のホルストであった。

「よく来てくださったなダルダの」

ジョルダオは不機嫌そうな顔を崩さず二人の座る机の前に立った。正確には右手の男の前にである。ジョルダオの前に年のころは50の中ごろであろうか。癖の強い髪に口髭を蓄えた背の高いがっしりとした男が座っている。この男がパリスのオニタ一家の家長ショル・オニタである。ジョルダオは拝手を掲げた。

「オニタの親分ですね。お初にお目にかかります」

ショルは立ち上がり拝手を返す。

「ショル・オニタと申す」

いかんともしがたい緊張感が二人の家長の間に漂っていた。縄張りを一方的に犯されているショルにしてみれば、今すぐにでも殺したい相手である。慇懃に礼を尽くしているのは皮肉ですらあった。ショルがホルストの仲介を受けたのは背に腹は代えられない事情が出来てしまっていたからである。

ショルはジョルダオに椅子をすすめる。ジョルダオは勧められた後に席についた。呼び出された形のショルが口火を切った。

「それで?わしになんのようがあるんで?」

ショルの言葉にジョルダオが小さく頷くと懐から青銅の缶を取り出す。机の中央に置き蓋を開く。中には植物を発酵させたような緑色の固形物がびっちりと入っている。

ショルの顔が険しくなる。

「どこでこれを?」

ジョルダオは腕を組みショルを睨んでいる。

「どぶ板通り。ジロンのもんが差配しとる」

ショルは椅子に深く座り直した。パリスで麻脂を扱うのは暗黙の了承として禁止されていた。それはパリスの市民を形成する宗族・氏族も共通した認識であり、もしその法をやぶれば裁判なしで私刑にされるか、町に捕まれば縛り首の上残された一族はパリスから放り出される。オニタ一家やノア一家はその私刑を任されてもいた。パリス下層の差配を任されている一家として麻脂の密売など許されるものでは無い。それを余所者のダルダ一家に先を越されて調べを付けられていることにショルは我慢がならなかった。

表情にこそ出さなかったが、ショルの心中は穏やかでなくなっていた。顔色一つ変えないショルを一瞥してジョルダオは続けた。

「持ち込んでるのはジロンのもんだがな。売りさばいとるんはノア一家の小間使いのジャリどもだ」

流石にショルの顔色が変わった。

「いい加減にしてくれダルダの。流石にそれはパリスの任侠をバカにし過ぎだ」

黙ったままでいたホルストがようやく口を開いた。

「いや。ダルダのいう事は本当だ。麻脂をノアの若いもんが売ってる。ただノア一家が噛んでいるかどうかはまでっだわかっちゃいないがね」

ホルストの言葉に始めてショルは疲れた顔を見せた。確証はなかった。おそらく余所者が持ち込んでいるであろうことまではショル自身は掴んでいた。掴んではいたがその差配やルートがまったくの闇の中であった。ジロンの小物を何人か捕まえてはいたが、結局のところ根本までは届かず仕舞いだったのである。こ下層でオニタ一家の探索から抜けれることにショル自身違和感があった。そんな時にダルダ一家の攻勢が強まりさらに状況が悪くなっている。

「あんたらが乱暴なことしなけりゃもっと始末は早かったんだ。ちがうかいダルダの親分」

ショルの言葉には棘と毒がふんだんに盛り込まれている。ダルダは少し虚ろな表情で受け流した。

「わしらも背に腹はかえれませんからね。本家はもとよりオルギン様の仕事をしてる身だ。大陸行路が繋がっていないとはいえ西サルビム盆地一の都市の商売がかかってる。本家とオルギン家それにパリスのマッシュハガ家の意向もありますよって」

マッシュハガの名をだされショルの顔色が変わる。疑問が確信に変わったのであった。

「やはり…四家がからんでいたのか。どうりで都市の動きが鈍いと思っておった」

表立っってパリスの四家は下層に介入することはない。しかし実際のところ下層の差配に関してはノア一家やオニタ一家のような下層定住者を使い自由裁量があるように見せかけ上手くパリスの利益を生み出しているのである。特にマッシュハガ家はかなり影響力を持っている。市場絵の優遇や住居の立地。もちろん楼閣の営業などにもそれは関係して、オニタ一家やノア一家は相当な賂を四家へ納めている。

その四家が新たにローハンのしかも王族の息がかかった者たちを取り込んでいる。それはパリス下層の勢力を一新するというパリスの思惑が見て取れた。

ショルは深く息を吐き出した。ジョルダオは冷たい表情を変えない。

「我々としては、都市からの提案を拒否する理由がありませんから。しかしこうも下層の治安が良くないと商売もやりにくい。本家からせっつかれもします」

ショルは黙って聞いている。部屋は重苦しい雰囲気に支配されていた。

「わしらのやり方は強く叩いて埃を出すというようなものなんですよ。腕っぷしにしか自信がなくてね。それでも激しく叩けばこうやって蚤や壁蝨のほうから姿を現してきよる」

ホルストがショルの顔を嘗めるように伺った。

「どうする?オニタの親分。お前さん街にもノア一家にも裏切られとるみたいだが」

「あんたがたの話が本当かどうかも信用できんがな。ダルダの親分はわしらをどうするつもりだ?やるならわしらは最後までやるだけだ」

ジョルダオは少し困ったような顔をわざと作り、机の上に小さな指輪を置く。指輪には濃紺の石がはめ込まれていた。ショル目を見開きその石を食い入るように見つめる。ローハンで結晶化した青石、それはスカージの石とも呼ばれローハン王家の許可なくしては扱えない宝玉である。

「これは…」

「わしらとしてはパリスに居座るつもりがないんでね。出来れば地元のかたに差配をしてもらいたい。ダルダ一家は運送の仕事が本職なもんでね。オニタ一家にそれを任せたいと本家は考えとるんです。パリスのほうもそれで異存はなくローハンとのつながりを付けたい」

ショルはむっつりと頷いた。

「あくまでもパリスの街のごたごたを綺麗に掃除できたあとではありますけどね」

ホルストがしたり顔でジョルダオの提案に賛同する。

「悪い話じゃない。むしろオニタ一家はパリスの商売独占できるってこった。どうするね?」

冷静になれば選択の余地はない、しかしショルはどうしても腹の底で納得も承服もできなかった。相手に選択肢を提供されているのも気に入らないのである。頭では理解できることがどうしても腹の奥で引っかかり不満の棘がみぞおち辺りを刺激している。しかしショルは十分に計算が出来る男であった。

「あんたらとやりあうか、それとも…」

一寸の沈黙が部屋を包む。テーブルの上は冷たい男たちの思惑がどっしりと乗っている。ジョルダオは真っすぐショルを睨みつけまんじりともしない。諦めたように最初にショルが口を開いた。

「わしらに選ぶ余地はないんだな」

一家総出でダルダとその後ろにいるローハンのグァンジ―一家、そしてなによりもあのローハン王家の外戚であるオルギン家と争うことの無謀さをショルは計算する。どう見積もっても勝てる喧嘩ではない。諦めとも言えぬ何かがショルの両肩にずしりとのしかかっている。それは一家の行く末に対する責任でもあった。

ショル・オニタの判断を後世のパリス研究史家は酷評する。しかしながら当事者となったときローハンの申し出を断るほどの胆力も気概も一介の商人が持ち合わせているはずもない。この三者の会合はパリスを揺るがしそれがサルビム盆地を巻き込む騒乱へと広がることなどショルには想像もつかなかった。

0

お気に入りに追加

8

あなたにおすすめの小説

水晶剣伝説2~ジャリアの黒竜王子

緑川らあず

ファンタジー

トレミリアの大剣技大会で優勝を果たした浪剣士レークは、晴れて宮廷騎士となった。相棒の美剣士アレンとともに二人は宮廷で己の地位を確立してゆく。

一方、北の大国ジャリアでは、黒竜王子と恐れられるフェルス王子の軍勢が不穏な動きを見せ始めていた。大陸に波乱の予感が広がる。

アレキサンドライトの憂鬱。

雪月海桜

ファンタジー

桜木愛、二十五歳。王道のトラック事故により転生した先は、剣と魔法のこれまた王道の異世界だった。

アレキサンドライト帝国の公爵令嬢ミア・モルガナイトとして生まれたわたしは、五歳にして自身の属性が限りなく悪役令嬢に近いことを悟ってしまう。

どうせ生まれ変わったなら、悪役令嬢にありがちな処刑や追放バッドエンドは回避したい!

更正生活を送る中、ただひとつ、王道から異なるのが……『悪役令嬢』のライバルポジション『光の聖女』は、わたしの前世のお母さんだった……!?

これは双子の皇子や聖女と共に、皇帝陛下の憂鬱を晴らすべく、各地の異変を解決しに向かうことになったわたしたちの、いろんな形の家族や愛の物語。

★表紙イラスト……rin.rin様より。

転移術士の成り上がり

名無し

ファンタジー

ベテランの転移術士であるシギルは、自分のパーティーをダンジョンから地上に無事帰還させる日々に至上の喜びを得ていた。ところが、あることがきっかけでメンバーから無能の烙印を押され、脱退を迫られる形になる。それがのちに陰謀だと知ったシギルは激怒し、パーティーに対する復讐計画を練って実行に移すことになるのだった。

ペーパードライバーが車ごと異世界転移する話

ぐだな

ファンタジー

車を買ったその日に事故にあった島屋健斗(シマヤ)は、どういう訳か車ごと異世界へ転移してしまう。

異世界には剣と魔法があるけれど、信号機もガソリンも無い!危険な魔境のど真ん中に放り出された島屋は、とりあえずカーナビに頼るしかないのだった。

「目的地を設定しました。ルート案内に従って走行してください」

異世界仕様となった車(中古車)とペーパードライバーの運命はいかに…

もう死んでしまった私へ

ツカノ

恋愛

私には前世の記憶がある。

幼い頃に母と死別すれば最愛の妻が短命になった原因だとして父から厭われ、婚約者には初対面から冷遇された挙げ句に彼の最愛の聖女を虐げたと断罪されて塵のように捨てられてしまった彼女の悲しい記憶。それなのに、今世の世界で聖女も元婚約者も存在が煙のように消えているのは、何故なのでしょうか?

今世で幸せに暮らしているのに、聖女のそっくりさんや謎の婚約者候補が現れて大変です!!

ゆるゆる設定です。

『収納』は異世界最強です 正直すまんかったと思ってる

農民ヤズ―

ファンタジー

「ようこそおいでくださいました。勇者さま」

そんな言葉から始まった異世界召喚。

呼び出された他の勇者は複数の<スキル>を持っているはずなのに俺は収納スキル一つだけ!?

そんなふざけた事になったうえ俺たちを呼び出した国はなんだか色々とヤバそう!

このままじゃ俺は殺されてしまう。そうなる前にこの国から逃げ出さないといけない。

勇者なら全員が使える収納スキルのみしか使うことのできない勇者の出来損ないと呼ばれた男が収納スキルで無双して世界を旅する物語(予定

私のメンタルは金魚掬いのポイと同じ脆さなので感想を送っていただける際は語調が強くないと嬉しく思います。

ただそれでも初心者故、度々間違えることがあるとは思いますので感想にて教えていただけるとありがたいです。

他にも今後の進展や投稿済みの箇所でこうしたほうがいいと思われた方がいらっしゃったら感想にて待ってます。

なお、書籍化に伴い内容の齟齬がありますがご了承ください。

水晶剣伝説3~ウェルドスラーブへの出発

緑川らあず

ファンタジー

トレミリアの大剣技会で優勝を果たし、宮廷騎士となったレークは、遠征部隊の一員として友国ウェルドスラーブへと出発する。一方、相棒の美剣士アレンは、宮廷女官たちの教師となり、美しき王女と出会う。

悪役令嬢の独壇場

あくび。

ファンタジー

子爵令嬢のララリーは、学園の卒業パーティーの中心部を遠巻きに見ていた。

彼女は転生者で、この世界が乙女ゲームの舞台だということを知っている。

自分はモブ令嬢という位置づけではあるけれど、入学してからは、ゲームの記憶を掘り起こして各イベントだって散々覗き見してきた。

正直に言えば、登場人物の性格やイベントの内容がゲームと違う気がするけれど、大筋はゲームの通りに進んでいると思う。

ということは、今日はクライマックスの婚約破棄が行われるはずなのだ。

そう思って卒業パーティーの様子を傍から眺めていたのだけど。

あら?これは、何かがおかしいですね。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる