49 / 53

第4章 『獣人国編』

第8話 「魔王様、王弟と対決する」

しおりを挟む

「……勇者レオ」

ウルからの情報で、まだ城の中にいることはわかっていたのだが。

まさかこうも早く遭遇するとは、思ってはいなかった。

うまくすれば竜人姉妹が遭遇するかもと思っていた私は……楽観的だったというわけだ。

思わず警戒心を滲ませる私と同じ様子ながらも、ウルが緊張に震える声で問うていた。

「レオさん……! お姉ちゃんはどこなの!? 無事なの!?!」

「……別室にて、安静にしている。いまは同胞が守っている」

「そっか……」

安心したように胸撫でおろすウル。

レオは全身に力を込めながら、私を見据えてきた。

「クレアナード殿。まさか、この反乱を扇動したのか……?」

「私を買いかぶらないでくれ。この火種は、元々燻っていたものだ」

「……なるほど。運もまた、強さのひとつ、ということか」

「いや。今回のは、ただ王弟がクズだったゆえのことだ」

反乱という火種はどんどん燃え盛っており、いまではこの都市全体を覆い尽くす勢いだった。

それだけ市民の不平不満が溜まりに溜まっていた、ということなのだろう。

周囲から間断なく聞こえてくる騒音に耳を傾けながら、レオは沈痛な溜め息を吐いた。

「反乱が成功し、仮に王弟を倒せたとしても……獣王の怒りが待っている。たちまち精鋭軍を差し向けられ、この都市は滅ぶ。反乱に加担した者たちは……容赦なく皆殺しになるだろう」

「それでもこの都市の住民は、自由を求めたということだ。圧政下の平和など、意味がないと。彼らは命をかけて、自分たちの誇りある生を選択したんだ」

「反乱の先に破滅が待っていることがわかっていても、貴殿は止めないのか? 己の目的のために、この都市に住まう者たちを利用すると?」

「市民は圧政に苦しみ、家族を奪われて絶望しきっているんだ。だからこそ彼らはもう覚悟を決めている。だからここで部外者の私が制止したところで、いまさら止まるもんじゃない」

「……それでも。貴殿が動かなければ、反乱は起きなかったのではないのか?」

尚も言い募ってくるレオに、私は苛立ちを覚え始めた。

「狼族の勇者レオ。いい加減にしてくれないか? この都市は、それだけ追い詰められているということだ。愚弟のせいでな。そいつのせいで、お前の村も滅亡の危機に直面しているのだろうが」

「……それは。それでも、俺は……」

レオの双眸が揺れる。

元々が、彼は高潔な志を持っている人物なのだ。

王弟の横暴なふるまいは、目に余るものがあったことだろう。

しかしだからといって、私と同じように動けば、村が危うい立場になることを危惧しているのだ。

獣王の怒りを買った場合、果たして、自分に獣王から村を守れるのか、と。

私は、小さく溜め息。

「お前は、頭が硬すぎる。事を複雑にしているのは、お前自身だぞ」

「……なんだと?」

「枷が重いのならば、身軽になればいい。いまの私のように」

「それは……どういう意味だ……?」

震える声で問われるものの、一から十まで説明する義理もない私は、あえて答えない。

教えられるのではなく、自分でその答えにたどり着かねば、意味がないからだ。

「レオ。お前は何もしなくていい。ここで私たちを見逃してくれ。それだけでいい。あとは、私が愚弟バモンズを殺す」

「……それでは、貴殿が獣王の怒りを……買うことになるぞ」

迷いで揺れる瞳のレオに対して、私はニヤリと微笑。

「もとより覚悟の上だ。王弟殺しの責は、すべて私が負う。最初からそのつもりだったしな。私ひとりに怒りが向けば、そしてこの反乱も私が扇動したことにすれば、この都市も滅亡だけは避けられるだろうさ」

それゆえに、私はこの都市の反乱を止めることなく、むしろ後押ししたのだ。

ちゃんと責任はとるつもりだったのである。

私がそう宣言すると、初めてレオの双眸に驚きが生まれた。

「……なぜだ。なぜ貴殿は、そこまでして……」

「言っただろう? 私は我が儘なんだ。自分が容認できないことは、決して許さない」

「クレアナード殿……貴殿は……」

レオの全身から、力が抜ける。

言葉なく両目を閉じたことから……私は判断を下した。

「私たちは、この場で誰にも会わなかった。何も障害がない私たちは、先へと進むことにしよう」

独り事のようにつぶやいた私は、目を閉じて直立不動のレオの傍らを堂々と行き過ぎる。

そんな私に仲間たちが静かに続き、ウルが一瞬だけレオを見上げたものの、何も言葉をかけることはなかった。

私たちの姿が見えなくなっても、勇者レオの瞳が開けられることは、なかったのだった。

※ ※ ※

立ちふさがる敵兵をなぎ倒し、私たちは謁見の間へと雪崩れこむ。

待ち構えるは、完全武装した兵士たちと、長椅子に悠然と座る贅肉の塊──巨漢だった。

それとは対照的に、私たちが部屋に入ってきたことで、非戦闘員らしき獣人たちが蜘蛛の子を散らす様に、別の入り口へと殺到して逃げていく。

見捨てたともとれる態度にも拘わらず、巨漢は興味ないとばかりに彼らを一瞥することもなく、そのイヤらしい双眸は真っすぐに私たちへと向けられていた。

「ぐふふ……魔族と精霊、そして狼族。なんとも珍妙なメンツなことよ」

「その醜悪な容姿。お前が王弟のバモンズだな」

「ぐふふ! 醜悪とな。面と向かって言われたのは、初めてだなぁ。ぐふふ」

本人は愉し気に笑っているつもりなのだろうが、なんとも吐き気を催す醜い笑みだった。

「クズ共の反乱といい、珍妙なメンツのお前たちがここに来たタイミングといい、出来過ぎているな?」

「身から出た錆だろう。私はそれを利用したに過ぎない」

「ぐふふ! なるほどなるほど。となると、お前たちの狙いは、この俺か」

好色な眼差しが、狼族──ウルへと向けられる。

「今朝がた連れて来られたあの人形に似ているな? ということは、お前も花嫁候補だな?」

「……あたしは、あんたみたいな贅肉のお嫁さんにはならないから!!」

私の服の裾を掴みながらも、ウルは怯えつつも気丈に言い放っていた。

対するバモンズは、下卑た笑みを浮かべてくる。

「花嫁候補のひとりは、まだ大人になったばかりと聞いていたが……なんだ、まだぜんぜんガキじゃあないか。ぐふふ……それもまたよし。違った愉しみ方もできるだろう。ぐふふ……これは、愉しみだなぁ」

「ひっ……」

気丈だったウルも、醜悪な視線を前に挫けてしまったのか、私の後ろへと隠れてしまう。

そのことで、王弟の好色な視線が、私へと向けられることに。

「よく見れば、魔族とはいってもなかなか美人じゃないか。よし、決めた。お前にも、俺の子を孕んでもらおう。ついでだ、そっちの精霊も可愛がってやろう」

「おやおや、私はクレア様の”ついで”扱いですか。扱いの差に、傷ついてしまいますね。ふう」

場違いに嘆息するアテナに脱力を覚えながらも、私は抜剣する。

「余裕だな? すでにこの都市は反乱の渦中にある。陥落するのも時間の問題だろう。当然ながら、どこからも助けは来ない。お前はもう、終わりなんだ」

私の冷徹な宣言に兵士たちが狼狽えを見せるものの、バモンズだけは鼻で笑い飛ばしてきた。

「何を言うかと思えば。俺がここに居る限り、反乱など成功はしない。そしてこの俺を倒せる者なんていやしない以上、反乱など、最初から失敗しているのだよ。どれだけ時間をかけたかは知らんが、まあ無駄な労力だったなぁ? お疲れサマと、労ってやろう。ぐっふふふふ……」

ゆらりと長椅子から立ち上がると、腹の贅肉がぶよんっと大きく波打つが、その反動をまるで気にしていない様子で身構えるや、両手の爪を伸ばす。

「獅子族は獣人族最強の血筋。ゆえに、その血を引くこの俺もまた、最強なのだ」

「……その驕りが、今日、お前に破滅をもたらすということ知れ」

「ぐふふ……決めたぞ? お前は生意気だからな。泣き叫んでももう許さん。三日三晩、徹底的に嬲り尽くしてやろう。それでも精神が壊れなければ、壊れるまで蹂躪してくれるわ」

「あくまでも、自身の優位性を疑っていないということか」

醜悪な贅肉を前に、私は会話をすることを止めることにした。

これ以上は、ただただ時間を無駄に浪費するだけだろうからだ。

自分が有利だということを信じて疑わないのならば、それでいい。

その油断が致命的なことになるということを、その身をもってわからせればいいだけである。

(その時はすでに手遅れだろうが、私の知ったことじゃないしな)

私は、切っ先に蒼雷を纏わせた。

「王弟バモンズ。お前を殺すのは、この私。魔族の冒険者、クレアナードだ」

あえて名乗ったのは、この場にいる兵士たちに”私”という存在を刻み込むためである。

私が王弟殺しの犯人だと、獣王に伝えてもららねばらならないのだ。

「ぐふふ……名前など、どうでも良いわ。肉人形に名など不要だからなぁ」

「そうか。ならば私も、お前のことは”贅肉”と呼ぶことにしよう」

「ぐふふ! 面白い! 面白いぞお前! 勝ち気な女を屈服させるのも、そそられるぞ!」

目を見開く贅肉の言葉を無視する形で、私は仲間たちに指示を飛ばす。

「ダミアン、お前はあの兵士たちの翻弄を頼む。ウルとアテナは私の援護を」

「俺もあの王弟への攻撃に参加しなくていいんですか?」

「周りの兵士たちに邪魔をされたくないんだ。お前ひとりに負担を強いることになってしまうが、お前ならば大丈夫だと、私は信じている」

「わかりました。クレアナード様の信に答えてみせます」

「アテナ、ウル。お前たちもそれでいいか?」

「私に異存はありません」

「あたしもだよ!」

「よし……では戦闘開始だ!!」

元凶である王弟バモンズの息の根を止めるべく、私たちは行動を開始する──

※ ※ ※

「俺に男をいたぶる趣味はない。お前ら、あのガキを適当に殺しておけ。女どもには手を出すなよ? 俺の愉しみだからなぁ」

「「はっ!」」

贅肉の指示を受けた兵士たちが動きを見せる。

ある意味では好都合な展開と言えたが……それだけ贅肉が、とことん屑だということなのだろう。

ダミアンと兵士たちが戦闘に入るのに合わせ、私たち女性陣が醜悪な贅肉へと。

「ぐふふ……さあこいさあこい! 女の柔肌は、爪で切り裂くとクセになるからなぁ!」

「屑が。ウル、アテナ、いくぞ!」

「はい」

「う、うん!」

飛び出した私に続きウルが駆け出し、アテナが影術を発動。

贅肉の影から飛び出した黒の手がその全身へと巻き付き、動きを拘束したのを確認した私が正面から斬りかかる。

しかし次の瞬間。

「ふんッ!」

贅肉が一瞬だけ力んだかと思うと、あっさりと影の手が吹き千切られていた。

その反動で彼の身体がわずかに動いていたこともあって、私が繰り出していた斬撃は狙いが逸れてしまい、ぶよぶよの腹に食い込むことに。

しかも鮮血が飛ぶことはなく、何の痛痒を見せない贅肉が近距離から爪を叩き込んでくる。

「ちっ──」

距離をとろうとするも、贅肉の腹に切っ先が食い込んだまま抜けなかったために、私の回避は遅れてしまう。

まだ温存しておきたかったのだが、やむなく腕輪の力を発動させて物理の盾を展開させられることに。

爪と盾が激突して火花を飛び散らせ。

私の背後から駆けてきていたウルが私の肩を踏み台に高々と跳躍・そのまま贅肉の顔面へと飛び蹴りを放っていた。

綺麗な弧を描いた小さな足は、見事に醜悪な顔面へと炸裂するも。

「ふえ……!?」

「ぐふふ!」

ぶよんっとたるんだのは、贅肉の頬肉。

蹴りの衝撃は完全に相殺されており、逆にその反動でウルが大きくバランスを崩していた。

身体が宙にある状態の少女へと容赦なく贅肉が頭突きを食らわせており、直撃した彼女はそのまま私へと降ってくる。

さすがに回避するわけにもいかず、私はウルを受け止める選択肢を。

そこへ間断なく爪が閃いており、私の影から飛び出した影が受け止めてくれるものの、贅肉はその巨体からは想像もできないほど身軽な動きで旋回しており、強烈な回し蹴りが私たちを吹き飛ばしていた。

態勢を直した贅肉の大きな腹が重力の影響でぶるんっと震え、その反動を利用する形で突進してきた贅肉の狙いは、強かに床にぶつかり転がる私とウルだ。

アテナの援護で影の手が贅肉の進路を塞ぐものの、一瞬で切り裂かれるので突進は止まらない。

まるで猛牛であった。

ドシンドシンと地響きが地震のようであり。

その影響を受けて何人かの警備兵が足をとられており、その隙をついたダミアンがすかさず昏倒させていた。

「あわわ……っ」

「なんて速さだ……!」

急いで立ち上がろうとするウルだが地響きのせいでバランスを崩しており、一方で私は顔をしかめながらも、尻もちをつくウルの援護をとる意味合いで、その場から火炎球を解き放つ。

「無駄無駄ぁ!!」

あろうことか。

贅肉は突進のままで爪を振るうや、その風圧でもって火炎球をこともなげに吹き散らしていた。

そして爆炎を突き抜けた巨漢が、一切停滞なく突進してくる。

「くそが……っ!」

距離をとりたかった私だが、ウルがまだ態勢を直せていないために、突進してくる贅肉へと止む無く立ち向かう。

「ぐっふぁあ!」

「くう……っ」

変な雄たけびを上げた贅肉が繰り出して来る一撃を受け流す私だが、それでもかなりの衝撃が剣から伝わってくることで、両手が痺れてしまう。

それでも歯を食いしばり耐える私は、そのまま近距離で斬撃の応酬を。

贅肉の一撃一撃は予想に反してとても重く、まともに受け止めていたら、蒼雷で強化している剣は持つだろうが、私の両腕が持たないだろう。

だから私は受け流すことにのみ専念して、贅肉の攻撃の間隙をついては斬りつけるものの、やはり肉の壁が邪魔をしているらしく、なかなか有効打を与えることはできなかった。

そこへ、アテナとようやく態勢を直したウルが合流する。

ここからは三対一の戦闘になるのだが、贅肉の優位性は相変わらずだった。

いくら傷を与えても分厚い皮下脂肪を突破することが出来ない私たちの攻撃ではダメージを与えられず、反対に贅肉の攻撃力はこちらの想定以上であり、私たちは徐々に、しかし確実に傷を負っていくことに。

「ぐふふ。切り裂くこの感触、やはり女の柔肌はいいなぁ! ガキの肌もなかなかしっくりくる。今後は、ガキも相手に愉しむことができそうだなぁっ? ぐうっふふふ!」

私たちを相手にする贅肉は、完全に余裕の様相だった。

私たちの血が付着する爪をベロりと舐めとる仕草などは、鳥肌が立つほどおぞましい光景である。

勝ち誇った態度をとる贅肉とは対照的に、私たちは劣勢の為に苦い顔だった。

(まさか、ここまで強いとはな……)

先程斬られた腕からジクジクと痛みを感じつつ、私は剣を構えなおす。

ウルもすでに身体中に傷を負っており、いまは警戒するによう小さく唸るのみ。

アテナは援護に徹しているのでまだダメージは受けていないが、魔力の消耗は看過できないようで、無表情ながらも軽く唇を噛んでいた。

(伊達に、獅子族じゃないってことか)

甘く見てはいなかったつもりだが、それでも油断はあったのかもしれない。

あのブクブクに膨れた腹を見た瞬間、こいつは鈍重だなと、早く動けるはずがないと、心のどこかで油断してしまったのかもしれない。

私が愚弟を殺すと大見得を切っておきながらのこの体たらく……自嘲は、いますべきことではないので後回しである。

ちらりとダミアンの戦況を確認すると、どうやら彼は私たちが劣勢なことが気になっているようで、注意力が散漫となっているのか、兵士からの攻撃を甘んじて受ける回数が多くなっていた。

さすがに直撃は辛うじて避けているようだったが、それでも確実にダメージが蓄積している様子だった。

(まずい、な……)

ダミアンが抜けた穴は、想像以上だったということだろう。

いまの私たちに足りないもの……それは、俊敏な機動力か、純粋な攻撃力。

そのどちらもが欠けているために、私たちは苦戦を強いられてしまっていた。

かといって。

ダミアンに兵士たちの相手を任せた判断が誤っていたとは思えない。

彼の機動力があれば、ひとりでも兵士たちを相手に出来るだろうからだ。

逆をいえば、彼でなければ、担えない役目というわけである。

なので……苦戦の原因は言うまでもなく、私の戦闘力が劣っているから、その一言に尽きるだろう。

(自嘲は後回しと言ったが……くそ)

指輪の力を使った最上位魔法を直撃させれば、さすがに消し飛ばせるだろうが、見す見す直撃を受けるほど、あの贅肉は鈍重ではなく。

もし外したら、それこそ最後。

切り札を失った私には、もう成す術がなくなってしまう。

だからこそ、切り札を使うタイミングを見誤るわけにはいかなかった。

(せめてウルが獣化を得とくしてくれていれば……)

少しは状況も違ったことだろう。

まあ、まだ未熟なウルを責めるつもりは、毛頭なかったが。

彼女は精一杯頑張っていたが、残念ながらその頑張りが、まだ報われていないだけという話なのだから。

だが現状、手詰まりであることに変わりはなく。

(どうする……どうすればいい……)

イヤらしく嘲笑してくる贅肉が、必死に思考を巡らせる私を睥睨してくる。

「ぐふふ……いいぞいいぞ。もっと悩むがいい。その上で踏みにじってやろう! 矜持を砕かれたお前の美麗な顔が、どのように歪むのか愉しみだなぁ!?」

「……下種が」

「ぐっふぁはははは! 弱者の負けおしみは、いつ聞いても心地よいぞ! 続きはベッドの上で組み敷いて、愉しみながら聞きたいものだなぁ!?」

聞くに堪えない哄笑が室内に響く中だった。

「──楽しそうだな? 俺も混ぜてもらおうか」

室内に静かに入ってきたのは。

覚悟を決めた表情を浮かべる、勇者レオだった。

※ ※ ※

※ ※ ※

クレアナードたちが立ち去って尚も、廊下にひとり残るレオはしばらく目を閉じていた。

烈火のごとく吹き上がる反乱の炎は、間断なく様々な音を彼の耳に届けてくる。

住民たちのこれまで鬱積していた怒りが、勇者の鼓膜を震わせていた。

「……これほどの怒りを与えているのか、王弟バモンズは」

怒りは悲しみと表裏一体の面もあるために、それだけ住民たちは苦しめられてきたということなのだろう。

「俺が心を殺し、言いなりになれば、村は救われると思っていた……だが、それは違うのか」

これだけの怒りの火種をばらまく王弟が生きている限り、たとえ今回、狼族の村が救われたとしても、今後もまた無理難題を吹っかけられてくるかもしれず。

また、自分の村さえ安泰ならば他がどうなろうが知ったことではないと割り切れるほど、レオは融通の利く性格ではなかったのである。

「”自分が容認できないことは決して許さない”……か」

クレアナードが屹然と言い放ったセリフを、自然と紡いでいた。

「……俺は……」

小さく息を吐いたレオが、ゆっくりと目を開く。

その瞳に映るのは、もはや”迷い”ではなく”覚悟”だった。

「ミゲル。俺もひとつ、我が儘をしてもいいだろうか?」

すうっと彼の身体から出てきた女精霊が、薄っすらと微笑してくる。

「言ったでしょ? あなたがどんな判断をしようとも、いつまでもあなたの味方だって」

「……すまんな。いつもお前には迷惑をかけてばかりだ」

「でもさ、どうするの? あなたが牙をむいたなら、狼族の村が……」

「俺はいまより、村を捨てる」

「え……っ?」

「いまの俺は狼族の戦士ではなく、一介の”ただの冒険者”だ」

「……あの女魔族のように、ね?」

「ああ」

子供の言い訳だというのは重々承知だった。

それでもレオにとっては、ようやく胸を張り、誇れる判断を下せたのである。

狼族の戦士である自分が動くことで村に迷惑がかかるのならば、なんのことはない、身軽になればいいだけの話だったのだ。

今まで必死に守り抜いてきた故郷と決別する覚悟が必要だったが……結果的にはそれで村を守ることが出来るならば、躊躇する必要はなかった。

「確かに俺は、頭が硬かったようだ」

苦笑を見せるレオに、ミゲルはやれやれと溜め息ひとつ。

「久しぶりにあなたの笑顔を見られたのに、ぜんぜん嬉しくないわね」

「ふっ……事が片付いたら、飽きるまで見せてやるさ」

「それは楽しみだけれど……屑領主の背後にいる獣王はどうするつもり?」

「……いまの俺には、枷はない。身軽となった俺が玉砕を覚悟しても、誰にも迷惑はかけないだろう」

「そう。まあ……やりたいようにやりなさいな。たとえあなたが玉砕したとしても、安心して。私が狂精霊と化して、絶対に獣王を道ずれにしてやるから」

「そうか……頼りになるパートナーだな」

「いまさらでしょ?」

肩をすくめてみせたミゲルが、レオの身体へと消えていく。

「迷いは消えた……後は、やるべきことをやるのみ」

吹っ切れた勇者レオは、力強い足取りでその場を後にするのだった。

ウルからの情報で、まだ城の中にいることはわかっていたのだが。

まさかこうも早く遭遇するとは、思ってはいなかった。

うまくすれば竜人姉妹が遭遇するかもと思っていた私は……楽観的だったというわけだ。

思わず警戒心を滲ませる私と同じ様子ながらも、ウルが緊張に震える声で問うていた。

「レオさん……! お姉ちゃんはどこなの!? 無事なの!?!」

「……別室にて、安静にしている。いまは同胞が守っている」

「そっか……」

安心したように胸撫でおろすウル。

レオは全身に力を込めながら、私を見据えてきた。

「クレアナード殿。まさか、この反乱を扇動したのか……?」

「私を買いかぶらないでくれ。この火種は、元々燻っていたものだ」

「……なるほど。運もまた、強さのひとつ、ということか」

「いや。今回のは、ただ王弟がクズだったゆえのことだ」

反乱という火種はどんどん燃え盛っており、いまではこの都市全体を覆い尽くす勢いだった。

それだけ市民の不平不満が溜まりに溜まっていた、ということなのだろう。

周囲から間断なく聞こえてくる騒音に耳を傾けながら、レオは沈痛な溜め息を吐いた。

「反乱が成功し、仮に王弟を倒せたとしても……獣王の怒りが待っている。たちまち精鋭軍を差し向けられ、この都市は滅ぶ。反乱に加担した者たちは……容赦なく皆殺しになるだろう」

「それでもこの都市の住民は、自由を求めたということだ。圧政下の平和など、意味がないと。彼らは命をかけて、自分たちの誇りある生を選択したんだ」

「反乱の先に破滅が待っていることがわかっていても、貴殿は止めないのか? 己の目的のために、この都市に住まう者たちを利用すると?」

「市民は圧政に苦しみ、家族を奪われて絶望しきっているんだ。だからこそ彼らはもう覚悟を決めている。だからここで部外者の私が制止したところで、いまさら止まるもんじゃない」

「……それでも。貴殿が動かなければ、反乱は起きなかったのではないのか?」

尚も言い募ってくるレオに、私は苛立ちを覚え始めた。

「狼族の勇者レオ。いい加減にしてくれないか? この都市は、それだけ追い詰められているということだ。愚弟のせいでな。そいつのせいで、お前の村も滅亡の危機に直面しているのだろうが」

「……それは。それでも、俺は……」

レオの双眸が揺れる。

元々が、彼は高潔な志を持っている人物なのだ。

王弟の横暴なふるまいは、目に余るものがあったことだろう。

しかしだからといって、私と同じように動けば、村が危うい立場になることを危惧しているのだ。

獣王の怒りを買った場合、果たして、自分に獣王から村を守れるのか、と。

私は、小さく溜め息。

「お前は、頭が硬すぎる。事を複雑にしているのは、お前自身だぞ」

「……なんだと?」

「枷が重いのならば、身軽になればいい。いまの私のように」

「それは……どういう意味だ……?」

震える声で問われるものの、一から十まで説明する義理もない私は、あえて答えない。

教えられるのではなく、自分でその答えにたどり着かねば、意味がないからだ。

「レオ。お前は何もしなくていい。ここで私たちを見逃してくれ。それだけでいい。あとは、私が愚弟バモンズを殺す」

「……それでは、貴殿が獣王の怒りを……買うことになるぞ」

迷いで揺れる瞳のレオに対して、私はニヤリと微笑。

「もとより覚悟の上だ。王弟殺しの責は、すべて私が負う。最初からそのつもりだったしな。私ひとりに怒りが向けば、そしてこの反乱も私が扇動したことにすれば、この都市も滅亡だけは避けられるだろうさ」

それゆえに、私はこの都市の反乱を止めることなく、むしろ後押ししたのだ。

ちゃんと責任はとるつもりだったのである。

私がそう宣言すると、初めてレオの双眸に驚きが生まれた。

「……なぜだ。なぜ貴殿は、そこまでして……」

「言っただろう? 私は我が儘なんだ。自分が容認できないことは、決して許さない」

「クレアナード殿……貴殿は……」

レオの全身から、力が抜ける。

言葉なく両目を閉じたことから……私は判断を下した。

「私たちは、この場で誰にも会わなかった。何も障害がない私たちは、先へと進むことにしよう」

独り事のようにつぶやいた私は、目を閉じて直立不動のレオの傍らを堂々と行き過ぎる。

そんな私に仲間たちが静かに続き、ウルが一瞬だけレオを見上げたものの、何も言葉をかけることはなかった。

私たちの姿が見えなくなっても、勇者レオの瞳が開けられることは、なかったのだった。

※ ※ ※

立ちふさがる敵兵をなぎ倒し、私たちは謁見の間へと雪崩れこむ。

待ち構えるは、完全武装した兵士たちと、長椅子に悠然と座る贅肉の塊──巨漢だった。

それとは対照的に、私たちが部屋に入ってきたことで、非戦闘員らしき獣人たちが蜘蛛の子を散らす様に、別の入り口へと殺到して逃げていく。

見捨てたともとれる態度にも拘わらず、巨漢は興味ないとばかりに彼らを一瞥することもなく、そのイヤらしい双眸は真っすぐに私たちへと向けられていた。

「ぐふふ……魔族と精霊、そして狼族。なんとも珍妙なメンツなことよ」

「その醜悪な容姿。お前が王弟のバモンズだな」

「ぐふふ! 醜悪とな。面と向かって言われたのは、初めてだなぁ。ぐふふ」

本人は愉し気に笑っているつもりなのだろうが、なんとも吐き気を催す醜い笑みだった。

「クズ共の反乱といい、珍妙なメンツのお前たちがここに来たタイミングといい、出来過ぎているな?」

「身から出た錆だろう。私はそれを利用したに過ぎない」

「ぐふふ! なるほどなるほど。となると、お前たちの狙いは、この俺か」

好色な眼差しが、狼族──ウルへと向けられる。

「今朝がた連れて来られたあの人形に似ているな? ということは、お前も花嫁候補だな?」

「……あたしは、あんたみたいな贅肉のお嫁さんにはならないから!!」

私の服の裾を掴みながらも、ウルは怯えつつも気丈に言い放っていた。

対するバモンズは、下卑た笑みを浮かべてくる。

「花嫁候補のひとりは、まだ大人になったばかりと聞いていたが……なんだ、まだぜんぜんガキじゃあないか。ぐふふ……それもまたよし。違った愉しみ方もできるだろう。ぐふふ……これは、愉しみだなぁ」

「ひっ……」

気丈だったウルも、醜悪な視線を前に挫けてしまったのか、私の後ろへと隠れてしまう。

そのことで、王弟の好色な視線が、私へと向けられることに。

「よく見れば、魔族とはいってもなかなか美人じゃないか。よし、決めた。お前にも、俺の子を孕んでもらおう。ついでだ、そっちの精霊も可愛がってやろう」

「おやおや、私はクレア様の”ついで”扱いですか。扱いの差に、傷ついてしまいますね。ふう」

場違いに嘆息するアテナに脱力を覚えながらも、私は抜剣する。

「余裕だな? すでにこの都市は反乱の渦中にある。陥落するのも時間の問題だろう。当然ながら、どこからも助けは来ない。お前はもう、終わりなんだ」

私の冷徹な宣言に兵士たちが狼狽えを見せるものの、バモンズだけは鼻で笑い飛ばしてきた。

「何を言うかと思えば。俺がここに居る限り、反乱など成功はしない。そしてこの俺を倒せる者なんていやしない以上、反乱など、最初から失敗しているのだよ。どれだけ時間をかけたかは知らんが、まあ無駄な労力だったなぁ? お疲れサマと、労ってやろう。ぐっふふふふ……」

ゆらりと長椅子から立ち上がると、腹の贅肉がぶよんっと大きく波打つが、その反動をまるで気にしていない様子で身構えるや、両手の爪を伸ばす。

「獅子族は獣人族最強の血筋。ゆえに、その血を引くこの俺もまた、最強なのだ」

「……その驕りが、今日、お前に破滅をもたらすということ知れ」

「ぐふふ……決めたぞ? お前は生意気だからな。泣き叫んでももう許さん。三日三晩、徹底的に嬲り尽くしてやろう。それでも精神が壊れなければ、壊れるまで蹂躪してくれるわ」

「あくまでも、自身の優位性を疑っていないということか」

醜悪な贅肉を前に、私は会話をすることを止めることにした。

これ以上は、ただただ時間を無駄に浪費するだけだろうからだ。

自分が有利だということを信じて疑わないのならば、それでいい。

その油断が致命的なことになるということを、その身をもってわからせればいいだけである。

(その時はすでに手遅れだろうが、私の知ったことじゃないしな)

私は、切っ先に蒼雷を纏わせた。

「王弟バモンズ。お前を殺すのは、この私。魔族の冒険者、クレアナードだ」

あえて名乗ったのは、この場にいる兵士たちに”私”という存在を刻み込むためである。

私が王弟殺しの犯人だと、獣王に伝えてもららねばらならないのだ。

「ぐふふ……名前など、どうでも良いわ。肉人形に名など不要だからなぁ」

「そうか。ならば私も、お前のことは”贅肉”と呼ぶことにしよう」

「ぐふふ! 面白い! 面白いぞお前! 勝ち気な女を屈服させるのも、そそられるぞ!」

目を見開く贅肉の言葉を無視する形で、私は仲間たちに指示を飛ばす。

「ダミアン、お前はあの兵士たちの翻弄を頼む。ウルとアテナは私の援護を」

「俺もあの王弟への攻撃に参加しなくていいんですか?」

「周りの兵士たちに邪魔をされたくないんだ。お前ひとりに負担を強いることになってしまうが、お前ならば大丈夫だと、私は信じている」

「わかりました。クレアナード様の信に答えてみせます」

「アテナ、ウル。お前たちもそれでいいか?」

「私に異存はありません」

「あたしもだよ!」

「よし……では戦闘開始だ!!」

元凶である王弟バモンズの息の根を止めるべく、私たちは行動を開始する──

※ ※ ※

「俺に男をいたぶる趣味はない。お前ら、あのガキを適当に殺しておけ。女どもには手を出すなよ? 俺の愉しみだからなぁ」

「「はっ!」」

贅肉の指示を受けた兵士たちが動きを見せる。

ある意味では好都合な展開と言えたが……それだけ贅肉が、とことん屑だということなのだろう。

ダミアンと兵士たちが戦闘に入るのに合わせ、私たち女性陣が醜悪な贅肉へと。

「ぐふふ……さあこいさあこい! 女の柔肌は、爪で切り裂くとクセになるからなぁ!」

「屑が。ウル、アテナ、いくぞ!」

「はい」

「う、うん!」

飛び出した私に続きウルが駆け出し、アテナが影術を発動。

贅肉の影から飛び出した黒の手がその全身へと巻き付き、動きを拘束したのを確認した私が正面から斬りかかる。

しかし次の瞬間。

「ふんッ!」

贅肉が一瞬だけ力んだかと思うと、あっさりと影の手が吹き千切られていた。

その反動で彼の身体がわずかに動いていたこともあって、私が繰り出していた斬撃は狙いが逸れてしまい、ぶよぶよの腹に食い込むことに。

しかも鮮血が飛ぶことはなく、何の痛痒を見せない贅肉が近距離から爪を叩き込んでくる。

「ちっ──」

距離をとろうとするも、贅肉の腹に切っ先が食い込んだまま抜けなかったために、私の回避は遅れてしまう。

まだ温存しておきたかったのだが、やむなく腕輪の力を発動させて物理の盾を展開させられることに。

爪と盾が激突して火花を飛び散らせ。

私の背後から駆けてきていたウルが私の肩を踏み台に高々と跳躍・そのまま贅肉の顔面へと飛び蹴りを放っていた。

綺麗な弧を描いた小さな足は、見事に醜悪な顔面へと炸裂するも。

「ふえ……!?」

「ぐふふ!」

ぶよんっとたるんだのは、贅肉の頬肉。

蹴りの衝撃は完全に相殺されており、逆にその反動でウルが大きくバランスを崩していた。

身体が宙にある状態の少女へと容赦なく贅肉が頭突きを食らわせており、直撃した彼女はそのまま私へと降ってくる。

さすがに回避するわけにもいかず、私はウルを受け止める選択肢を。

そこへ間断なく爪が閃いており、私の影から飛び出した影が受け止めてくれるものの、贅肉はその巨体からは想像もできないほど身軽な動きで旋回しており、強烈な回し蹴りが私たちを吹き飛ばしていた。

態勢を直した贅肉の大きな腹が重力の影響でぶるんっと震え、その反動を利用する形で突進してきた贅肉の狙いは、強かに床にぶつかり転がる私とウルだ。

アテナの援護で影の手が贅肉の進路を塞ぐものの、一瞬で切り裂かれるので突進は止まらない。

まるで猛牛であった。

ドシンドシンと地響きが地震のようであり。

その影響を受けて何人かの警備兵が足をとられており、その隙をついたダミアンがすかさず昏倒させていた。

「あわわ……っ」

「なんて速さだ……!」

急いで立ち上がろうとするウルだが地響きのせいでバランスを崩しており、一方で私は顔をしかめながらも、尻もちをつくウルの援護をとる意味合いで、その場から火炎球を解き放つ。

「無駄無駄ぁ!!」

あろうことか。

贅肉は突進のままで爪を振るうや、その風圧でもって火炎球をこともなげに吹き散らしていた。

そして爆炎を突き抜けた巨漢が、一切停滞なく突進してくる。

「くそが……っ!」

距離をとりたかった私だが、ウルがまだ態勢を直せていないために、突進してくる贅肉へと止む無く立ち向かう。

「ぐっふぁあ!」

「くう……っ」

変な雄たけびを上げた贅肉が繰り出して来る一撃を受け流す私だが、それでもかなりの衝撃が剣から伝わってくることで、両手が痺れてしまう。

それでも歯を食いしばり耐える私は、そのまま近距離で斬撃の応酬を。

贅肉の一撃一撃は予想に反してとても重く、まともに受け止めていたら、蒼雷で強化している剣は持つだろうが、私の両腕が持たないだろう。

だから私は受け流すことにのみ専念して、贅肉の攻撃の間隙をついては斬りつけるものの、やはり肉の壁が邪魔をしているらしく、なかなか有効打を与えることはできなかった。

そこへ、アテナとようやく態勢を直したウルが合流する。

ここからは三対一の戦闘になるのだが、贅肉の優位性は相変わらずだった。

いくら傷を与えても分厚い皮下脂肪を突破することが出来ない私たちの攻撃ではダメージを与えられず、反対に贅肉の攻撃力はこちらの想定以上であり、私たちは徐々に、しかし確実に傷を負っていくことに。

「ぐふふ。切り裂くこの感触、やはり女の柔肌はいいなぁ! ガキの肌もなかなかしっくりくる。今後は、ガキも相手に愉しむことができそうだなぁっ? ぐうっふふふ!」

私たちを相手にする贅肉は、完全に余裕の様相だった。

私たちの血が付着する爪をベロりと舐めとる仕草などは、鳥肌が立つほどおぞましい光景である。

勝ち誇った態度をとる贅肉とは対照的に、私たちは劣勢の為に苦い顔だった。

(まさか、ここまで強いとはな……)

先程斬られた腕からジクジクと痛みを感じつつ、私は剣を構えなおす。

ウルもすでに身体中に傷を負っており、いまは警戒するによう小さく唸るのみ。

アテナは援護に徹しているのでまだダメージは受けていないが、魔力の消耗は看過できないようで、無表情ながらも軽く唇を噛んでいた。

(伊達に、獅子族じゃないってことか)

甘く見てはいなかったつもりだが、それでも油断はあったのかもしれない。

あのブクブクに膨れた腹を見た瞬間、こいつは鈍重だなと、早く動けるはずがないと、心のどこかで油断してしまったのかもしれない。

私が愚弟を殺すと大見得を切っておきながらのこの体たらく……自嘲は、いますべきことではないので後回しである。

ちらりとダミアンの戦況を確認すると、どうやら彼は私たちが劣勢なことが気になっているようで、注意力が散漫となっているのか、兵士からの攻撃を甘んじて受ける回数が多くなっていた。

さすがに直撃は辛うじて避けているようだったが、それでも確実にダメージが蓄積している様子だった。

(まずい、な……)

ダミアンが抜けた穴は、想像以上だったということだろう。

いまの私たちに足りないもの……それは、俊敏な機動力か、純粋な攻撃力。

そのどちらもが欠けているために、私たちは苦戦を強いられてしまっていた。

かといって。

ダミアンに兵士たちの相手を任せた判断が誤っていたとは思えない。

彼の機動力があれば、ひとりでも兵士たちを相手に出来るだろうからだ。

逆をいえば、彼でなければ、担えない役目というわけである。

なので……苦戦の原因は言うまでもなく、私の戦闘力が劣っているから、その一言に尽きるだろう。

(自嘲は後回しと言ったが……くそ)

指輪の力を使った最上位魔法を直撃させれば、さすがに消し飛ばせるだろうが、見す見す直撃を受けるほど、あの贅肉は鈍重ではなく。

もし外したら、それこそ最後。

切り札を失った私には、もう成す術がなくなってしまう。

だからこそ、切り札を使うタイミングを見誤るわけにはいかなかった。

(せめてウルが獣化を得とくしてくれていれば……)

少しは状況も違ったことだろう。

まあ、まだ未熟なウルを責めるつもりは、毛頭なかったが。

彼女は精一杯頑張っていたが、残念ながらその頑張りが、まだ報われていないだけという話なのだから。

だが現状、手詰まりであることに変わりはなく。

(どうする……どうすればいい……)

イヤらしく嘲笑してくる贅肉が、必死に思考を巡らせる私を睥睨してくる。

「ぐふふ……いいぞいいぞ。もっと悩むがいい。その上で踏みにじってやろう! 矜持を砕かれたお前の美麗な顔が、どのように歪むのか愉しみだなぁ!?」

「……下種が」

「ぐっふぁはははは! 弱者の負けおしみは、いつ聞いても心地よいぞ! 続きはベッドの上で組み敷いて、愉しみながら聞きたいものだなぁ!?」

聞くに堪えない哄笑が室内に響く中だった。

「──楽しそうだな? 俺も混ぜてもらおうか」

室内に静かに入ってきたのは。

覚悟を決めた表情を浮かべる、勇者レオだった。

※ ※ ※

※ ※ ※

クレアナードたちが立ち去って尚も、廊下にひとり残るレオはしばらく目を閉じていた。

烈火のごとく吹き上がる反乱の炎は、間断なく様々な音を彼の耳に届けてくる。

住民たちのこれまで鬱積していた怒りが、勇者の鼓膜を震わせていた。

「……これほどの怒りを与えているのか、王弟バモンズは」

怒りは悲しみと表裏一体の面もあるために、それだけ住民たちは苦しめられてきたということなのだろう。

「俺が心を殺し、言いなりになれば、村は救われると思っていた……だが、それは違うのか」

これだけの怒りの火種をばらまく王弟が生きている限り、たとえ今回、狼族の村が救われたとしても、今後もまた無理難題を吹っかけられてくるかもしれず。

また、自分の村さえ安泰ならば他がどうなろうが知ったことではないと割り切れるほど、レオは融通の利く性格ではなかったのである。

「”自分が容認できないことは決して許さない”……か」

クレアナードが屹然と言い放ったセリフを、自然と紡いでいた。

「……俺は……」

小さく息を吐いたレオが、ゆっくりと目を開く。

その瞳に映るのは、もはや”迷い”ではなく”覚悟”だった。

「ミゲル。俺もひとつ、我が儘をしてもいいだろうか?」

すうっと彼の身体から出てきた女精霊が、薄っすらと微笑してくる。

「言ったでしょ? あなたがどんな判断をしようとも、いつまでもあなたの味方だって」

「……すまんな。いつもお前には迷惑をかけてばかりだ」

「でもさ、どうするの? あなたが牙をむいたなら、狼族の村が……」

「俺はいまより、村を捨てる」

「え……っ?」

「いまの俺は狼族の戦士ではなく、一介の”ただの冒険者”だ」

「……あの女魔族のように、ね?」

「ああ」

子供の言い訳だというのは重々承知だった。

それでもレオにとっては、ようやく胸を張り、誇れる判断を下せたのである。

狼族の戦士である自分が動くことで村に迷惑がかかるのならば、なんのことはない、身軽になればいいだけの話だったのだ。

今まで必死に守り抜いてきた故郷と決別する覚悟が必要だったが……結果的にはそれで村を守ることが出来るならば、躊躇する必要はなかった。

「確かに俺は、頭が硬かったようだ」

苦笑を見せるレオに、ミゲルはやれやれと溜め息ひとつ。

「久しぶりにあなたの笑顔を見られたのに、ぜんぜん嬉しくないわね」

「ふっ……事が片付いたら、飽きるまで見せてやるさ」

「それは楽しみだけれど……屑領主の背後にいる獣王はどうするつもり?」

「……いまの俺には、枷はない。身軽となった俺が玉砕を覚悟しても、誰にも迷惑はかけないだろう」

「そう。まあ……やりたいようにやりなさいな。たとえあなたが玉砕したとしても、安心して。私が狂精霊と化して、絶対に獣王を道ずれにしてやるから」

「そうか……頼りになるパートナーだな」

「いまさらでしょ?」

肩をすくめてみせたミゲルが、レオの身体へと消えていく。

「迷いは消えた……後は、やるべきことをやるのみ」

吹っ切れた勇者レオは、力強い足取りでその場を後にするのだった。

0

お気に入りに追加

36

あなたにおすすめの小説

冤罪をかけられ、彼女まで寝取られた俺。潔白が証明され、皆は後悔しても戻れない事を知ったらしい

一本橋

恋愛

痴漢という犯罪者のレッテルを張られた鈴木正俊は、周りの信用を失った。

しかし、その実態は私人逮捕による冤罪だった。

家族をはじめ、友人やクラスメイトまでもが見限り、ひとり孤独へとなってしまう。

そんな正俊を慰めようと現れた彼女だったが、そこへ私人逮捕の首謀者である“山本”の姿が。

そこで、唯一の頼みだった彼女にさえも裏切られていたことを知ることになる。

……絶望し、身を投げようとする正俊だったが、そこに学校一の美少女と呼ばれている幼馴染みが現れて──

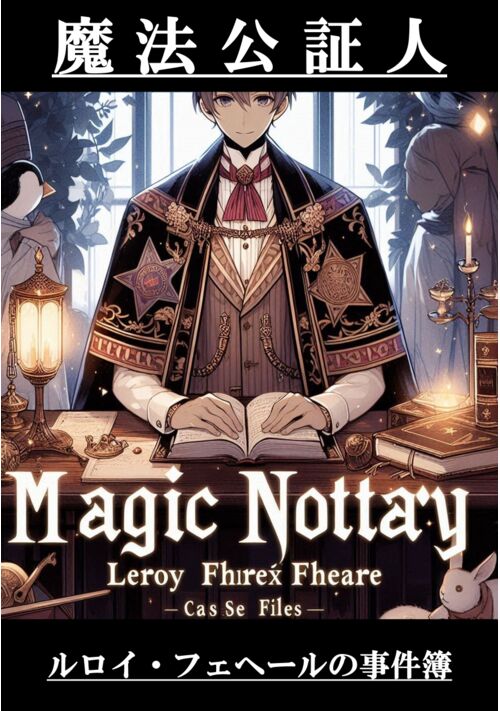

魔法公証人~ルロイ・フェヘールの事件簿~

紫仙

ファンタジー

真実を司りし神ウェルスの名のもとに、

魔法公証人が秘められし真実を問う。

舞台は多くのダンジョンを近郊に擁する古都レッジョ。

多くの冒険者を惹きつけるレッジョでは今日も、

冒険者やダンジョンにまつわるトラブルで騒がしい。

魔法公証人ルロイ・フェヘールは、

そんなレッジョで真実を司る神ウェルスの御名の元、

証書と魔法により真実を見極める力「プロバティオ」をもって、

トラブルを抱えた依頼人たちを助けてゆく。

異世界公証人ファンタジー。

基本章ごとの短編集なので、

各章のごとに独立したお話として読めます。

カクヨムにて一度公開した作品ですが、

要所を手直し推敲して再アップしたものを連載しています。

最終話までは既に書いてあるので、

小説の完結は確約できます。

ハズレスキル【収納】のせいで実家を追放されたが、全てを収納できるチートスキルでした。今更土下座してももう遅い

平山和人

ファンタジー

侯爵家の三男であるカイトが成人の儀で授けられたスキルは【収納】であった。アイテムボックスの下位互換だと、家族からも見放され、カイトは家を追放されることになった。

ダンジョンをさまよい、魔物に襲われ死ぬと思われた時、カイトは【収納】の真の力に気づく。【収納】は魔物や魔法を吸収し、さらには異世界の飲食物を取り寄せることができるチートスキルであったのだ。

かくして自由になったカイトは世界中を自由気ままに旅することになった。一方、カイトの家族は彼の活躍を耳にしてカイトに戻ってくるように土下座してくるがもう遅い。

パーティーから追放され婚約者を寝取られ家から勘当、の三拍子揃った元貴族は、いずれ竜をも倒す大英雄へ ~もはやマイナスからの成り上がり英雄譚~

一条おかゆ

ファンタジー

貴族の青年、イオは冒険者パーティーの中衛。

彼はレベルの低さゆえにパーティーを追放され、さらに婚約者を寝取られ、家からも追放されてしまう。

全てを失って悲しみに打ちひしがれるイオだったが、騎士学校時代の同級生、ベガに拾われる。

「──イオを勧誘しにきたんだ」

ベガと二人で新たなパーティーを組んだイオ。

ダンジョンへと向かい、そこで自身の本当の才能──『対人能力』に気が付いた。

そして心機一転。

「前よりも強いパーティーを作って、前よりも良い婚約者を貰って、前よりも格の高い家の者となる」

今までの全てを見返すことを目標に、彼は成り上がることを決意する。

これは、そんな英雄譚。

女神に頼まれましたけど

実川えむ

ファンタジー

雷が光る中、催される、卒業パーティー。

その主役の一人である王太子が、肩までのストレートの金髪をかきあげながら、鼻を鳴らして見下ろす。

「リザベーテ、私、オーガスタス・グリフィン・ロウセルは、貴様との婚約を破棄すっ……!?」

ドンガラガッシャーン!

「ひぃぃっ!?」

情けない叫びとともに、婚約破棄劇場は始まった。

※王道の『婚約破棄』モノが書きたかった……

※ざまぁ要素は後日談にする予定……

【完結】6歳の王子は無自覚に兄を断罪する

土広真丘

ファンタジー

ノーザッツ王国の末の王子アーサーにはある悩みがあった。

異母兄のゴードン王子が婚約者にひどい対応をしているのだ。

その婚約者は、アーサーにも優しいマリーお姉様だった。

心を痛めながら、アーサーは「作文」を書く。

※全2話。R15は念のため。ふんわりした世界観です。

前半はひらがなばかりで、読みにくいかもしれません。

主人公の年齢的に恋愛ではないかなと思ってファンタジーにしました。

小説家になろうに投稿したものを加筆修正しました。

メインをはれない私は、普通に令嬢やってます

かぜかおる

ファンタジー

ヒロインが引き取られてきたことで、自分がラノベの悪役令嬢だったことに気が付いたシルヴェール

けど、メインをはれるだけの実力はないや・・・

だから、この世界での普通の令嬢になります!

↑本文と大分テンションの違う説明になってます・・・

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる