お気に入りに追加

32

あなたにおすすめの小説

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由

フルーツパフェ

大衆娯楽

クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。

トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。

いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。

考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。

赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。

言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。

たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

淡き河、流るるままに

糸冬

歴史・時代

天正八年(一五八〇年)、播磨国三木城において、二年近くに及んだ羽柴秀吉率いる織田勢の厳重な包囲の末、別所家は当主・別所長治の自刃により滅んだ。

その家臣と家族の多くが居場所を失い、他国へと流浪した。

時は流れて慶長五年(一六〇〇年)。

徳川家康が会津の上杉征伐に乗り出す不穏な情勢の中、淡河次郎は、讃岐国坂出にて、小さな寺の食客として逼塞していた。

彼の父は、淡河定範。かつて別所の重臣として、淡河城にて織田の軍勢を雌馬をけしかける奇策で退けて一矢報いた武勇の士である。

肩身の狭い暮らしを余儀なくされている次郎のもとに、「別所長治の遺児」を称する僧形の若者・別所源兵衛が姿を見せる。

福島正則の元に馳せ参じるという源兵衛に説かれ、次郎は武士として世に出る覚悟を固める。

別所家、そして淡河家の再興を賭けた、世に知られざる男たちの物語が動き出す。

【完結】風天の虎 ――車丹波、北の関ヶ原

糸冬

歴史・時代

車丹波守斯忠。「猛虎」の諱で知られる戦国武将である。

慶長五年(一六〇〇年)二月、徳川家康が上杉征伐に向けて策動する中、斯忠は反徳川派の急先鋒として、主君・佐竹義宣から追放の憂き目に遭う。

しかし一念発起した斯忠は、異母弟にして養子の車善七郎と共に数百の手勢を集めて会津に乗り込み、上杉家の筆頭家老・直江兼続が指揮する「組外衆」に加わり働くことになる。

目指すは徳川家康の首級ただ一つ。

しかし、その思いとは裏腹に、最初に与えられた役目は神指城の普請場での土運びであった……。

その名と生き様から、「国民的映画の主人公のモデル」とも噂される男が身を投じた、「もう一つの関ヶ原」の物語。

思い出乞ひわずらい

水城真以

歴史・時代

――これは、天下人の名を継ぐはずだった者の物語――

ある日、信長の嫡男、奇妙丸と知り合った勝蔵。奇妙丸の努力家な一面に惹かれる。

一方奇妙丸も、媚びへつらわない勝蔵に特別な感情を覚える。

同じく奇妙丸のもとを出入りする勝九朗や於泉と交流し、友情をはぐくんでいくが、ある日を境にその絆が破綻してしまって――。

織田信長の嫡男・信忠と仲間たちの幼少期のお話です。以前公開していた作品が長くなってしまったので、章ごとに区切って加筆修正しながら更新していきたいと思います。

織田信長IF… 天下統一再び!!

華瑠羅

歴史・時代

日本の歴史上最も有名な『本能寺の変』の当日から物語は足早に流れて行く展開です。

この作品は「もし」という概念で物語が進行していきます。

主人公【織田信長】が死んで、若返って蘇り再び活躍するという作品です。

※この物語はフィクションです。

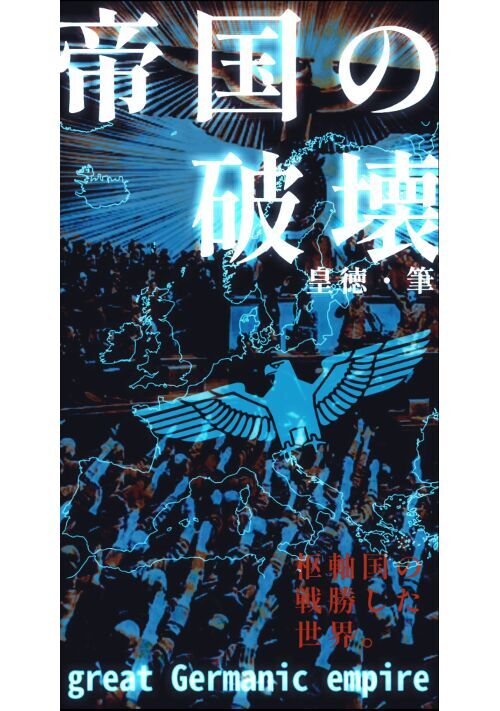

『帝国の破壊』−枢軸国の戦勝した世界−

皇徳❀twitter

歴史・時代

この世界の欧州は、支配者大ゲルマン帝国[戦勝国ナチスドイツ]が支配しており欧州は闇と包まれていた。

二人の特殊工作員[スパイ]は大ゲルマン帝国総統アドルフ・ヒトラーの暗殺を実行する。

独裁者・武田信玄

いずもカリーシ

歴史・時代

歴史の本とは別の視点で武田信玄という人間を描きます!

平和な時代に、戦争の素人が娯楽[エンターテイメント]の一貫で歴史の本を書いたことで、歴史はただ暗記するだけの詰まらないものと化してしまいました。

『事実は小説よりも奇なり』

この言葉の通り、事実の方が好奇心をそそるものであるのに……

歴史の本が単純で薄い内容であるせいで、フィクションの方が面白く、深い内容になっていることが残念でなりません。

過去の出来事ではありますが、独裁国家が民主国家を数で上回り、戦争が相次いで起こる『現代』だからこそ、この歴史物語はどこかに通じるものがあるかもしれません。

【第壱章 独裁者への階段】 国を一つにできない弱く愚かな支配者は、必ず滅ぶのが戦国乱世の習い

【第弐章 川中島合戦】 戦争の勝利に必要な条件は第一に補給、第二に地形

【第参章 戦いの黒幕】 人の持つ欲を煽って争いの種を撒き、愚かな者を操って戦争へと発展させる武器商人

【第肆章 織田信長の愛娘】 人間の生きる価値は、誰かの役に立つ生き方のみにこそある

【最終章 西上作戦】 人々を一つにするには、敵が絶対に必要である

この小説は『大罪人の娘』を補完するものでもあります。

(前編が執筆終了していますが、後編の執筆に向けて修正中です)

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる