38 / 165

◆ 一章二話 暮れの橋 * 元治元年 六月

猿回し

しおりを挟む

沖田の読み通り、土方の部屋ではすったもんだが繰り広げられている真っ最中だった。

愁介は先刻、斎藤に対して発した冷たさなど幻聴だったかのように声を荒らげ、土方も負けず劣らず張り合うように憤慨した様子で顔を赤くしていた。

しかも二人ともが沖田の姿を見るなり沖田に助けを求め、あるいは八つ当たりにきたものだから、これには沖田も軽く仰け反って「あはは」と笑うしかなかったらしい。

「うーん。とりあえず落ち着きましょうか、お二人とも」

「オレは落ち着いてる!」

「ガキと一緒にすんじゃねぇよ!」

沖田の制止に対する愁介と土方の言葉は、示し合わせたかのごとく実に見事に重なった。

途端、部屋の中央で片膝立ちになって向かい合っていた土方と愁介は、キッと互いを睨みつけて言葉を応酬する。

「ちょっと待ってよ、誰がガキだ! そっちの対応だって充分ガキじゃんか!」

「はァ!? 手前ェと一緒にすんじゃねぇよ、年功序列も知らずに手ぇ出してくるバカと同列なんざご免こうむる!」

「だから謝りに来たのに!」

「謝ってねぇだろひと言も!」

「謝る前にケンカ売ってくるからだろ!」

「売ってねぇ!」

ぎゃんぎゃん言い争う様は、側から見ればまさにどっちもどっちだと思うわけだが――。

「はーい、もう!」

そんな二人に、斎藤の手から離れて畳に膝をついた沖田は、

「ケンカ両成敗ッ!!」

両手を畳に叩きつけ、二人の間を切り裂くような鋭い声を発したのだった。

「まず土方さん! どれだけいけ好かなかろうが、相手は会津様のお身内で私のお客人です! つっけんどんになさるのは止めてください、それこそ子供じゃないんですからね! それから愁介さん、たぶん最初は土方さんが悪かったんだと思うんですけど、カッとなって売り言葉に買い言葉する前に私のところへ来てくださいって先にお話ししておきましたよね? 何で一人で行っちゃったんですか!」

沖田が矢継ぎ早に言うと、二人は同時に「う」と言葉を詰まらせて動きを止めた。そして一拍を置くと、これまた同時に腰を下ろし、細い息を口から吐き出して肩から力を抜く。

――ああ。これはあれだ、猿回し。

部屋の入り口で傍観していた斎藤は、そんなことを考えながらひっそりと沖田の背中に賞賛の眼差しを向けた。

少しして、先に口を開いたのは土方のほうだった。

「あー……先の非礼をお詫び申し上げる。池田屋の件、助太刀いただいたことには心より感謝しております」

声音はまだ唸るような低さをはらんでいたが、それでも土方は畳に拳をつき、深く愁介に頭を下げて最低限の礼を納めた。

すると愁介もまた両手を畳に揃え、背筋を伸ばして深々と返礼する。

「……こちらこそ、その節では大変ご無礼仕りました。部外者が口出しして良いものではなかったと、誠に申し訳なく思っております」

「それはドーモ……」

口どころか足が出てただろ、とでも言いたげに顔をしかめながら、それでも土方は言葉を呑み込んで頷いた。

頭を上げた愁介は、すっかり落ち着いた表情でひと息ついて沖田を振り返る。

「……ごめん、総司。ありがとう」

「いいえ、刃傷沙汰にならなくて何よりでした」

沖田は明るく返したが、あまり冗談に聞こえない辺りが恐ろしいところである。

「――ところで松平、殿」

改まって後、土方が呼びづらそうに口ごもりながら、着流しの袖の中で腕を組んだ。

「ああ、愁介でいいですよ。敬語も結構。さっき藤堂さんとも話したんだけど、オレの身分は藤堂さんと同じようなものと思ってもらっていいですから。……で、何ですか?」

愁介はさらりと言って、軽く首をかしげた。

土方はぐぐ、と眉間のしわを深くしてから、腹をくくったように吐息して、愁介に遠慮なく探るような視線を投げかけた。

「池田屋で助太刀いただいたことは、確かに感謝している。だが、俺はあんたを信用できないし、今のところするつもりもない。……何者なんだ、あんた」

剣呑な尋問に、しかし愁介が返したのは至ってあっけらかんとしたものだった。

「いや、だから。肥後守会津中将、松平容保の落胤です」

「あのな。いつか斎藤が言ってたように、あんたほどでかい子供が会津様にいるわけねぇだろう。あんたがまだ十代前半ならわからんでもないが、そういうわけでもあるめぇに」

土方が全く納得いかないといった様子で顔をしかめても、愁介は顔色一つ変えず、さも当然のように言葉を続ける。

「別に納得してくれなくていいんです。オレはオレだから。とりあえず会津の跡継ぎからは外れてるんで、繰り返しますけど身分は高くもないです。近藤局長にも、そういうふうに改めてお伝えしました。今は父上の側近として身の回りのお世話をしてるんで……」

「側近?」

「……ああ、そっか。側近って言ったほうが良かったのか、最初から」

愁介はふと視線を上げて、独り言つように呟いた。

再び土方に目を戻し、落ち着いた笑みを頬に乗せながら「うん」と一つ相槌を打つ。

「そういうわけで、側近です。近藤局長には公用方から一筆書いてもらったものを渡してますけど、疑わしければいつでも会津の人間に問い合わせてください」

「落胤で側近って……わけがわからん。養子か?」

「養子なら跡継ぎになるでしょう。表立って嫡子と言えないただの落胤、それだけですよ」

「落胤だろうと、体が強くないっつー会津様の血縁なら、やっぱり跡継ぎ以外の何者でもねぇだろうが」

鼻の頭にしわを寄せながら、土方は尚も問い詰めた。

けれど愁介は、口喧嘩していた時の激情ぶりが嘘だったみたいに飄々として、やわらかく瞳を和ませる。

「だから、納得してくれなくたっていいんですよ。オレはただ、まがう方なき会津の人間で、池田屋の一件でちょっとお世話になって、沖田さんと……総司と仲良くなったんで、これからも時折こちらの屯所にお邪魔します。それだけです」

「はァ……?」

「でも安心してください、オレは別に新選組の内部調査に来るわけじゃないから。勿論、逆にオレを使って会津に取り入ることはできないってことも、総司と友人になった、っていう時点で信じてもらえるんじゃないかなーと思ってるんですけど」

オレは信じられずとも、総司は信頼できるでしょう。

いけしゃあしゃあと言って、愁介は笑みを深めた。

名前を挙げられた当の沖田も、楽しげに肩を揺らして指先で口元を覆う。

「……あのですね、土方さん。ご承知の通り私は絶対に近藤先生を裏切りません。そんなことをするくらいなら首を掻っ切って死にます。それくらいご存知でしょう? その上でお伺いしたいんですが……私が新選組に不利になること、すると思いますか?」

あまりに平然と言う沖田に、土方はぐっと言葉を詰めた様子で眉間のしわを深くする。

「総司、お前……」

「ウマが合うんです、それだけです。お友達になりたいんです、歳も一つしか違わなくて、話も合うんです。ダメですか?」

ねだるように、沖田は土方をじっと上目に見つめた。

八方塞がりとなった様子の土方は、がしがしと手持無沙汰に頭を引っかいた。それから斎藤のほうへ視線を流してきたのだが、

「……すみません、私には判断がつきません。土方さんの決断に従います」

本当にそうとしか答えようがなく、斎藤は首を左右に振るしかできなかった。

土方は嘆息と共に顔を俯けると、ぐりぐりと親指の節で眉間のしわを揉んで黙り込んだ。

三者三様、言葉を待っていると、しばらくして土方が鋭い目を向けたのは、愁介ではなく沖田のほうだった。

「……総司」

「はい」

「何かあれば、コイツを斬れるか」

土方は遠慮の欠片もなく、あごをしゃくって愁介を指し示した。

愁介は苦笑を漏らしたが、口を挟むことはせず、ただ穏やかな視線を沖田に送る。

二人と、そして背後にいる斎藤も含め、三人の視線を方々から受け止めた沖田は、けれど考える間など置くこともなくしれっとして、

「斬りたくはないですね。でも斬りますよ、近藤先生のためなら今すぐにでも」

いつだって変わることない澱みなき言葉に、愁介は明るく笑い、土方はまだ納得のいかない様子で、それでも重く首を縦に振ったのだった。

愁介は先刻、斎藤に対して発した冷たさなど幻聴だったかのように声を荒らげ、土方も負けず劣らず張り合うように憤慨した様子で顔を赤くしていた。

しかも二人ともが沖田の姿を見るなり沖田に助けを求め、あるいは八つ当たりにきたものだから、これには沖田も軽く仰け反って「あはは」と笑うしかなかったらしい。

「うーん。とりあえず落ち着きましょうか、お二人とも」

「オレは落ち着いてる!」

「ガキと一緒にすんじゃねぇよ!」

沖田の制止に対する愁介と土方の言葉は、示し合わせたかのごとく実に見事に重なった。

途端、部屋の中央で片膝立ちになって向かい合っていた土方と愁介は、キッと互いを睨みつけて言葉を応酬する。

「ちょっと待ってよ、誰がガキだ! そっちの対応だって充分ガキじゃんか!」

「はァ!? 手前ェと一緒にすんじゃねぇよ、年功序列も知らずに手ぇ出してくるバカと同列なんざご免こうむる!」

「だから謝りに来たのに!」

「謝ってねぇだろひと言も!」

「謝る前にケンカ売ってくるからだろ!」

「売ってねぇ!」

ぎゃんぎゃん言い争う様は、側から見ればまさにどっちもどっちだと思うわけだが――。

「はーい、もう!」

そんな二人に、斎藤の手から離れて畳に膝をついた沖田は、

「ケンカ両成敗ッ!!」

両手を畳に叩きつけ、二人の間を切り裂くような鋭い声を発したのだった。

「まず土方さん! どれだけいけ好かなかろうが、相手は会津様のお身内で私のお客人です! つっけんどんになさるのは止めてください、それこそ子供じゃないんですからね! それから愁介さん、たぶん最初は土方さんが悪かったんだと思うんですけど、カッとなって売り言葉に買い言葉する前に私のところへ来てくださいって先にお話ししておきましたよね? 何で一人で行っちゃったんですか!」

沖田が矢継ぎ早に言うと、二人は同時に「う」と言葉を詰まらせて動きを止めた。そして一拍を置くと、これまた同時に腰を下ろし、細い息を口から吐き出して肩から力を抜く。

――ああ。これはあれだ、猿回し。

部屋の入り口で傍観していた斎藤は、そんなことを考えながらひっそりと沖田の背中に賞賛の眼差しを向けた。

少しして、先に口を開いたのは土方のほうだった。

「あー……先の非礼をお詫び申し上げる。池田屋の件、助太刀いただいたことには心より感謝しております」

声音はまだ唸るような低さをはらんでいたが、それでも土方は畳に拳をつき、深く愁介に頭を下げて最低限の礼を納めた。

すると愁介もまた両手を畳に揃え、背筋を伸ばして深々と返礼する。

「……こちらこそ、その節では大変ご無礼仕りました。部外者が口出しして良いものではなかったと、誠に申し訳なく思っております」

「それはドーモ……」

口どころか足が出てただろ、とでも言いたげに顔をしかめながら、それでも土方は言葉を呑み込んで頷いた。

頭を上げた愁介は、すっかり落ち着いた表情でひと息ついて沖田を振り返る。

「……ごめん、総司。ありがとう」

「いいえ、刃傷沙汰にならなくて何よりでした」

沖田は明るく返したが、あまり冗談に聞こえない辺りが恐ろしいところである。

「――ところで松平、殿」

改まって後、土方が呼びづらそうに口ごもりながら、着流しの袖の中で腕を組んだ。

「ああ、愁介でいいですよ。敬語も結構。さっき藤堂さんとも話したんだけど、オレの身分は藤堂さんと同じようなものと思ってもらっていいですから。……で、何ですか?」

愁介はさらりと言って、軽く首をかしげた。

土方はぐぐ、と眉間のしわを深くしてから、腹をくくったように吐息して、愁介に遠慮なく探るような視線を投げかけた。

「池田屋で助太刀いただいたことは、確かに感謝している。だが、俺はあんたを信用できないし、今のところするつもりもない。……何者なんだ、あんた」

剣呑な尋問に、しかし愁介が返したのは至ってあっけらかんとしたものだった。

「いや、だから。肥後守会津中将、松平容保の落胤です」

「あのな。いつか斎藤が言ってたように、あんたほどでかい子供が会津様にいるわけねぇだろう。あんたがまだ十代前半ならわからんでもないが、そういうわけでもあるめぇに」

土方が全く納得いかないといった様子で顔をしかめても、愁介は顔色一つ変えず、さも当然のように言葉を続ける。

「別に納得してくれなくていいんです。オレはオレだから。とりあえず会津の跡継ぎからは外れてるんで、繰り返しますけど身分は高くもないです。近藤局長にも、そういうふうに改めてお伝えしました。今は父上の側近として身の回りのお世話をしてるんで……」

「側近?」

「……ああ、そっか。側近って言ったほうが良かったのか、最初から」

愁介はふと視線を上げて、独り言つように呟いた。

再び土方に目を戻し、落ち着いた笑みを頬に乗せながら「うん」と一つ相槌を打つ。

「そういうわけで、側近です。近藤局長には公用方から一筆書いてもらったものを渡してますけど、疑わしければいつでも会津の人間に問い合わせてください」

「落胤で側近って……わけがわからん。養子か?」

「養子なら跡継ぎになるでしょう。表立って嫡子と言えないただの落胤、それだけですよ」

「落胤だろうと、体が強くないっつー会津様の血縁なら、やっぱり跡継ぎ以外の何者でもねぇだろうが」

鼻の頭にしわを寄せながら、土方は尚も問い詰めた。

けれど愁介は、口喧嘩していた時の激情ぶりが嘘だったみたいに飄々として、やわらかく瞳を和ませる。

「だから、納得してくれなくたっていいんですよ。オレはただ、まがう方なき会津の人間で、池田屋の一件でちょっとお世話になって、沖田さんと……総司と仲良くなったんで、これからも時折こちらの屯所にお邪魔します。それだけです」

「はァ……?」

「でも安心してください、オレは別に新選組の内部調査に来るわけじゃないから。勿論、逆にオレを使って会津に取り入ることはできないってことも、総司と友人になった、っていう時点で信じてもらえるんじゃないかなーと思ってるんですけど」

オレは信じられずとも、総司は信頼できるでしょう。

いけしゃあしゃあと言って、愁介は笑みを深めた。

名前を挙げられた当の沖田も、楽しげに肩を揺らして指先で口元を覆う。

「……あのですね、土方さん。ご承知の通り私は絶対に近藤先生を裏切りません。そんなことをするくらいなら首を掻っ切って死にます。それくらいご存知でしょう? その上でお伺いしたいんですが……私が新選組に不利になること、すると思いますか?」

あまりに平然と言う沖田に、土方はぐっと言葉を詰めた様子で眉間のしわを深くする。

「総司、お前……」

「ウマが合うんです、それだけです。お友達になりたいんです、歳も一つしか違わなくて、話も合うんです。ダメですか?」

ねだるように、沖田は土方をじっと上目に見つめた。

八方塞がりとなった様子の土方は、がしがしと手持無沙汰に頭を引っかいた。それから斎藤のほうへ視線を流してきたのだが、

「……すみません、私には判断がつきません。土方さんの決断に従います」

本当にそうとしか答えようがなく、斎藤は首を左右に振るしかできなかった。

土方は嘆息と共に顔を俯けると、ぐりぐりと親指の節で眉間のしわを揉んで黙り込んだ。

三者三様、言葉を待っていると、しばらくして土方が鋭い目を向けたのは、愁介ではなく沖田のほうだった。

「……総司」

「はい」

「何かあれば、コイツを斬れるか」

土方は遠慮の欠片もなく、あごをしゃくって愁介を指し示した。

愁介は苦笑を漏らしたが、口を挟むことはせず、ただ穏やかな視線を沖田に送る。

二人と、そして背後にいる斎藤も含め、三人の視線を方々から受け止めた沖田は、けれど考える間など置くこともなくしれっとして、

「斬りたくはないですね。でも斬りますよ、近藤先生のためなら今すぐにでも」

いつだって変わることない澱みなき言葉に、愁介は明るく笑い、土方はまだ納得のいかない様子で、それでも重く首を縦に振ったのだった。

0

お気に入りに追加

12

あなたにおすすめの小説

浅井長政は織田信長に忠誠を誓う

ピコサイクス

歴史・時代

1570年5月24日、織田信長は朝倉義景を攻めるため越後に侵攻した。その時浅井長政は婚姻関係の織田家か古くから関係ある朝倉家どちらの味方をするか迷っていた。

日本が危機に?第二次日露戦争

杏

歴史・時代

2023年2月24日ロシアのウクライナ侵攻の開始から一年たった。その日ロシアの極東地域で大きな動きがあった。それはロシア海軍太平洋艦隊が黒海艦隊の援助のために主力を引き連れてウラジオストクを離れた。それと同時に日本とアメリカを牽制する為にロシアは3つの種類の新しい極超音速ミサイルの発射実験を行った。そこで事故が起きた。それはこの事故によって発生した戦争の物語である。ただし3発も間違えた方向に飛ぶのは故意だと思われた。実際には事故だったがそもそも飛ばす場所をセッティングした将校は日本に向けて飛ばすようにセッティングをわざとしていた。これは太平洋艦隊の司令官の命令だ。司令官は黒海艦隊を支援するのが不服でこれを企んだのだ。ただ実際に戦争をするとは考えていなかったし過激な思想を持っていた為普通に海の上を進んでいた。

なろう、カクヨムでも連載しています。

本能のままに

揚羽

歴史・時代

1582年本能寺にて織田信長は明智光秀の謀反により亡くなる…はずだった

もし信長が生きていたらどうなっていたのだろうか…というifストーリーです!もしよかったら見ていってください!

※更新は不定期になると思います。

連合航空艦隊

ypaaaaaaa

歴史・時代

1929年のロンドン海軍軍縮条約を機に海軍内では新時代の軍備についての議論が活発に行われるようになった。その中で生れたのが”航空艦隊主義”だった。この考えは当初、一部の中堅将校や青年将校が唱えていたものだが途中からいわゆる海軍左派である山本五十六や米内光政がこの考えを支持し始めて実現のためにの政治力を駆使し始めた。この航空艦隊主義と言うものは”重巡以上の大型艦を全て空母に改装する”というかなり極端なものだった。それでも1936年の条約失効を持って日本海軍は航空艦隊主義に傾注していくことになる。

デモ版と言っては何ですが、こんなものも書く予定があるんだなぁ程度に思ってい頂けると幸いです。

朝敵、まかり通る

伊賀谷

歴史・時代

これが令和の忍法帖!

時は幕末。

薩摩藩が江戸に総攻撃をするべく進軍を開始した。

江戸が焦土と化すまであと十日。

江戸を救うために、徳川慶喜の名代として山岡鉄太郎が駿府へと向かう。

守るは、清水次郎長の子分たち。

迎え撃つは、薩摩藩が放った鬼の裔と呼ばれる八瀬鬼童衆。

ここに五対五の時代伝奇バトルが開幕する。

永き夜の遠の睡りの皆目醒め

七瀬京

歴史・時代

近藤勇の『首』が消えた……。

新撰組の局長として名を馳せた近藤勇は板橋で罪人として処刑されてから、その首を晒された。

しかし、その首が、ある日忽然と消えたのだった……。

近藤の『首』を巡り、過去と栄光と男たちの愛憎が交錯する。

首はどこにあるのか。

そして激動の時代、男たちはどこへ向かうのか……。

※男性同士の恋愛表現がありますので苦手な方はご注意下さい

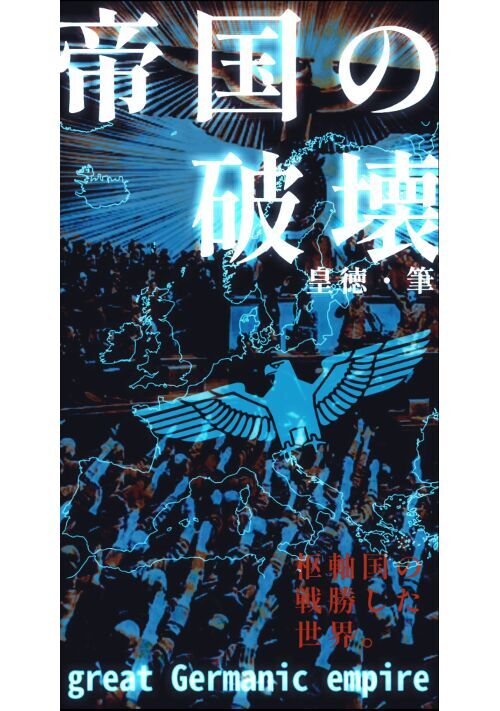

『帝国の破壊』−枢軸国の戦勝した世界−

皇徳❀twitter

歴史・時代

この世界の欧州は、支配者大ゲルマン帝国[戦勝国ナチスドイツ]が支配しており欧州は闇と包まれていた。

二人の特殊工作員[スパイ]は大ゲルマン帝国総統アドルフ・ヒトラーの暗殺を実行する。

戦争はただ冷酷に

航空戦艦信濃

歴史・時代

1900年代、日露戦争の英雄達によって帝国陸海軍の教育は大きな変革を遂げた。戦術だけでなく戦略的な視点で、すべては偉大なる皇国の為に、徹底的に敵を叩き潰すための教育が行われた。その為なら、武士道を捨てることだって厭わない…

1931年、満州の荒野からこの教育の成果が世界に示される。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる