6 / 165

◆ 一章一話 池田屋の桜 * 元治元年 六月

試衛館という絆

しおりを挟む

「おお、斎藤くん。ご苦労様」

意外なことに、土方のものではない、太く響きのある声を返された。

斎藤は少々驚いて、部屋を入ってすぐのところで足を止めた。

「局長……いらしてたんですか」

「ああ、土方くんと話があってな」

文机と刀掛けが置かれているばかりの、簡素な六畳間。その中央に座していたのは、先刻の話にも出た、新選組の局長である近藤勇だった。潔いざんぎり髪と、無骨な貫禄ある風貌とは裏腹に、その顔には人懐こい笑みが浮かべられている。ともすれば威圧的にも見える海老色の着物と濃茶の袴を爽やかに着こなせるのは、この人好きのする表情があるからだろう。

「お帰りぃ」

そして手前にはもう一人。早々に腰を落ち着けている沖田と並び、近藤とは対比的な、落ち着いた深緑の着物袴を身に着けた男も座していた。

「……永倉さんも」

「ん、お邪魔してますわよ」

猫っ毛の短髪に小柄な体格で、猛禽類のような鋭い目を持つ男。斎藤らと同様に新選組の副長助勤を務める、斎藤らよりも五つ年上の剣客、永倉新八だ。

斎藤は改めて頭を下げ、その場――永倉の斜め後ろに正座した。

「お話し中でしたか」

脇に刀を置いて問いかける。

永倉は落ち着いた様子で口の端を上げて、「いーや」と首を横に振った。

「俺はもう出てくよ。ちょうど終わったから」

「そうですか」

「――斎藤、ご苦労だったな」

そこでようやく、部屋の本来の主に声をかけられた。どっしり安定感のある近藤や、高めで芯のある永倉の声とは全く種類の異なった、耳をくすぐるような掠れ気味の低音だ。

顔を向けると、部屋の主である副長……土方歳三の、静かな瞳と視線が重なった。

土方は、沖田の正面――近藤の真隣にあぐらをかいていた。真っ直ぐに伸びた濡れ羽の髪をゆるく左肩口でまとめ、紫紺の着流し一枚で、煙管の紫煙をくゆらせている。

その様は、まるでどこかの気取った役者のようだった。しかし整った鼻筋に、少し薄情そうでありながらも人の気を惹く薄い唇、そして意志の強そうな凛とした切れ長の瞳が、それを嫌味とは思わせない。

そう、土方は沖田が散々こけにして、平隊士達が揃いも揃って固くなり敬遠する様からは想像もつかないほどの、掛け値なしの美丈夫だった。均整の取れた体躯にまとう色香も、男三十、まさに盛りと言わんばかりだ。

「それじゃあ永倉、頼んだぞ」

土方は、火皿の灰を静かに落とすと、煙管を煙草盆に置いた。

「あいよ」と立ち上がった永倉は、近藤に一歩近付き、その肩を叩いて悪戯っぽく片目を瞑る。

「近藤さん、期待しててね」

「ああ、頼むよ。必要があれば私も手を貸そう」

「ありがと。でも平気さね。その一言だけで、俺ぁ頑張れるわけなのよ」

永倉は軽く手を上げて、飄々と部屋から出て行った。

「……相変わらず、アイツは近藤さんに気安いな」

見送りながら、土方がどこか機嫌を損ねたように呟く。

しかし近藤はハハハと快活に笑って、「いいじゃないか、身内なんだから」と目を細めた。

「永倉が必要以上の上下関係を嫌うのは、今に始まったことじゃない。試衛館にいた頃からだろう」

試衛館とは、彼らが京へ上ってくるよりも以前に近藤が当主を務めていた、江戸の剣術道場の名称だ。土方や沖田は勿論のこと、斎藤や永倉を含めた新選組幹部の半数以上が、組の立ち上げ以前には天然理心流・試衛館に集っていたという経緯がある。近藤が「身内」などと言うのは、そのためだ。

しかし土方は、そんな近藤の言葉に眉間のしわを深くした。

「身内だ何だって……近藤さん、あんたはもう、単なる一介の道場主ってわけじゃねえんだぞ。一つの組織の頭として、贔屓を許されちゃ困る」

「大丈夫ですよ、土方さん。妬くことないです」

それまで黙していた沖田が、横から口を挟んだ。瞳を和ませ、土方を諭すように「ね?」と小首をかしげる。

「よそじゃ絶対にしない人ですし、むしろ必要があれば、誰より先生を立ててくれる人ですよ、永倉さんって」

ところがこれを聞いた土方は、一層苦く顔をしかめて、

「誰が妬いてんだ、総司。馬鹿か。示しの問題だ、馬鹿」

容姿に似合わず、行儀悪く足を伸ばして沖田の膝を蹴った。

……相変わらずだな、と――。

考えながら背後を振り返り、斎藤は母屋に歩いていく永倉の背を見た。

相変わらず試衛館の存在は大きく、それに関わる者達の心の繋がりは深い。贔屓は困ると言いながらも、土方だって最終的に信頼を寄せるのは『身内』だけだ。先刻わざわざ永倉に「頼む」などと口にしたのも、そういうことなのだ。

他者にかけられることは滅多にない言葉。これがもっと他者にも向けられていれば、先の平隊士達のように敬遠する者も減るだろうに、土方はそれをしない。結局、新選組の軸には常に『試衛館門人の絆』が存在しているのである。

斎藤は小さな吐息を漏らしてから、改めて室内に視線を引き戻した。

「ちょっと、もう。行儀悪いですよ、蹴らないでください。それに馬鹿を連呼するのもやめてください」

土方に蹴られた沖田が、不満げな声を上げた。

「うっせぇ。ああ、もう、いい。とりあえず先に報告を聞かせてくれ」

半ば投げやりに言った土方に目を移すと、土方は姿勢を正し、くつろいでいた雰囲気を改めた。途端、その瞳に鋭い光が宿る。

部屋の空気が引き締まったのを感じて、斎藤も軽く背筋を伸ばした。

「お前ら、どうだったんだ。帰りがこの時刻になったってことは、何かしらの動きがあったんだろう」

「せっかくだから、私も共に聞かせてもらおうか。構わんだろう、土方くん」

近藤が声を挟み、土方は静かに頷いた。

「ああ、是非もない。そうしてくれ」

「……私、蹴られ損じゃないですか」

「沖田。俺は報告を聞かせろと言ってる」

ぴしゃりと、いつも親しく「総司」と呼ぶはずの人称まで改められては、さすがの沖田も逆らえないようだった。沖田はしぶしぶではあったが「はい、すみません」と頭を下げ、同じく姿勢を正してから口を開く。

「ご報告致します。案の定、襲われました」

努めているのか、沖田の声はそれまでよりも幾分か硬く、淡々としていた。

「聞いていた通りの五人でしたね。土方さんの指示通り、できるだけ人目のない道を歩いたんですけど。そうしましたら奴さん、思っていたより早々に姿を現してくれましたよ」

ね、斎藤さん、と肩越しに静かな視線を向けられた。

一歩下がっていた斎藤も、ようやく膝を進めて沖田の隣に並ぶ。

「明らかに私と沖田さんを……と言うよりも、誰かれ構わず『新選組隊士』を標的にしていたようでした」

「隊服を目印に襲って来たようでしたね。名前さえ問われませんでした」

「狙い通り、恐らく先日、平の隊士達を襲った輩と同じ人物ではないかと思われます」

「内三人は切り捨て御免に致しまして、一人はひとまず奉行所に引き渡しておきましたよ」

「――待て。三人と、一人?」

黙って報告を聞いていた土方が、不意に片眉を跳ね上げた。

「おい、もう一人はどうした」

剣呑な問いかけを受けて、沖田が窺うような目を斎藤に寄越す。

しかし斎藤は、これに無言を返した。

すると沖田は、昼間と同じく悪戯が見つかった子供のような顔をした。けれど昼間とは違い、心なしか反省した様子で首をすっこめて、

「……すみません、私が捕らえ損ねてしまいました」

「逃がしたのか」

土方はジロリと、睨むように目を細めた。

「まぁ土方くん、そう尖るな。四人倒したのなら上々だろう。これでしばらくは無闇に隊士が襲われるようなこともあるまいよ」

「いいや近藤さん、それは相手にもよるだろうよ」

近藤がなだめるように言ったが、土方は厳しく首を振った。改めて沖田を見、次いで斎藤へと鋭い視線を横流しにする。……が、

「土佐者でしたよ。少なくとも、内、三人は」

「――は?」

斎藤が奉行所での取調べ結果を伝えた瞬間に、土方は肩透かしを食らったように口を開けたのだった。

意外なことに、土方のものではない、太く響きのある声を返された。

斎藤は少々驚いて、部屋を入ってすぐのところで足を止めた。

「局長……いらしてたんですか」

「ああ、土方くんと話があってな」

文机と刀掛けが置かれているばかりの、簡素な六畳間。その中央に座していたのは、先刻の話にも出た、新選組の局長である近藤勇だった。潔いざんぎり髪と、無骨な貫禄ある風貌とは裏腹に、その顔には人懐こい笑みが浮かべられている。ともすれば威圧的にも見える海老色の着物と濃茶の袴を爽やかに着こなせるのは、この人好きのする表情があるからだろう。

「お帰りぃ」

そして手前にはもう一人。早々に腰を落ち着けている沖田と並び、近藤とは対比的な、落ち着いた深緑の着物袴を身に着けた男も座していた。

「……永倉さんも」

「ん、お邪魔してますわよ」

猫っ毛の短髪に小柄な体格で、猛禽類のような鋭い目を持つ男。斎藤らと同様に新選組の副長助勤を務める、斎藤らよりも五つ年上の剣客、永倉新八だ。

斎藤は改めて頭を下げ、その場――永倉の斜め後ろに正座した。

「お話し中でしたか」

脇に刀を置いて問いかける。

永倉は落ち着いた様子で口の端を上げて、「いーや」と首を横に振った。

「俺はもう出てくよ。ちょうど終わったから」

「そうですか」

「――斎藤、ご苦労だったな」

そこでようやく、部屋の本来の主に声をかけられた。どっしり安定感のある近藤や、高めで芯のある永倉の声とは全く種類の異なった、耳をくすぐるような掠れ気味の低音だ。

顔を向けると、部屋の主である副長……土方歳三の、静かな瞳と視線が重なった。

土方は、沖田の正面――近藤の真隣にあぐらをかいていた。真っ直ぐに伸びた濡れ羽の髪をゆるく左肩口でまとめ、紫紺の着流し一枚で、煙管の紫煙をくゆらせている。

その様は、まるでどこかの気取った役者のようだった。しかし整った鼻筋に、少し薄情そうでありながらも人の気を惹く薄い唇、そして意志の強そうな凛とした切れ長の瞳が、それを嫌味とは思わせない。

そう、土方は沖田が散々こけにして、平隊士達が揃いも揃って固くなり敬遠する様からは想像もつかないほどの、掛け値なしの美丈夫だった。均整の取れた体躯にまとう色香も、男三十、まさに盛りと言わんばかりだ。

「それじゃあ永倉、頼んだぞ」

土方は、火皿の灰を静かに落とすと、煙管を煙草盆に置いた。

「あいよ」と立ち上がった永倉は、近藤に一歩近付き、その肩を叩いて悪戯っぽく片目を瞑る。

「近藤さん、期待しててね」

「ああ、頼むよ。必要があれば私も手を貸そう」

「ありがと。でも平気さね。その一言だけで、俺ぁ頑張れるわけなのよ」

永倉は軽く手を上げて、飄々と部屋から出て行った。

「……相変わらず、アイツは近藤さんに気安いな」

見送りながら、土方がどこか機嫌を損ねたように呟く。

しかし近藤はハハハと快活に笑って、「いいじゃないか、身内なんだから」と目を細めた。

「永倉が必要以上の上下関係を嫌うのは、今に始まったことじゃない。試衛館にいた頃からだろう」

試衛館とは、彼らが京へ上ってくるよりも以前に近藤が当主を務めていた、江戸の剣術道場の名称だ。土方や沖田は勿論のこと、斎藤や永倉を含めた新選組幹部の半数以上が、組の立ち上げ以前には天然理心流・試衛館に集っていたという経緯がある。近藤が「身内」などと言うのは、そのためだ。

しかし土方は、そんな近藤の言葉に眉間のしわを深くした。

「身内だ何だって……近藤さん、あんたはもう、単なる一介の道場主ってわけじゃねえんだぞ。一つの組織の頭として、贔屓を許されちゃ困る」

「大丈夫ですよ、土方さん。妬くことないです」

それまで黙していた沖田が、横から口を挟んだ。瞳を和ませ、土方を諭すように「ね?」と小首をかしげる。

「よそじゃ絶対にしない人ですし、むしろ必要があれば、誰より先生を立ててくれる人ですよ、永倉さんって」

ところがこれを聞いた土方は、一層苦く顔をしかめて、

「誰が妬いてんだ、総司。馬鹿か。示しの問題だ、馬鹿」

容姿に似合わず、行儀悪く足を伸ばして沖田の膝を蹴った。

……相変わらずだな、と――。

考えながら背後を振り返り、斎藤は母屋に歩いていく永倉の背を見た。

相変わらず試衛館の存在は大きく、それに関わる者達の心の繋がりは深い。贔屓は困ると言いながらも、土方だって最終的に信頼を寄せるのは『身内』だけだ。先刻わざわざ永倉に「頼む」などと口にしたのも、そういうことなのだ。

他者にかけられることは滅多にない言葉。これがもっと他者にも向けられていれば、先の平隊士達のように敬遠する者も減るだろうに、土方はそれをしない。結局、新選組の軸には常に『試衛館門人の絆』が存在しているのである。

斎藤は小さな吐息を漏らしてから、改めて室内に視線を引き戻した。

「ちょっと、もう。行儀悪いですよ、蹴らないでください。それに馬鹿を連呼するのもやめてください」

土方に蹴られた沖田が、不満げな声を上げた。

「うっせぇ。ああ、もう、いい。とりあえず先に報告を聞かせてくれ」

半ば投げやりに言った土方に目を移すと、土方は姿勢を正し、くつろいでいた雰囲気を改めた。途端、その瞳に鋭い光が宿る。

部屋の空気が引き締まったのを感じて、斎藤も軽く背筋を伸ばした。

「お前ら、どうだったんだ。帰りがこの時刻になったってことは、何かしらの動きがあったんだろう」

「せっかくだから、私も共に聞かせてもらおうか。構わんだろう、土方くん」

近藤が声を挟み、土方は静かに頷いた。

「ああ、是非もない。そうしてくれ」

「……私、蹴られ損じゃないですか」

「沖田。俺は報告を聞かせろと言ってる」

ぴしゃりと、いつも親しく「総司」と呼ぶはずの人称まで改められては、さすがの沖田も逆らえないようだった。沖田はしぶしぶではあったが「はい、すみません」と頭を下げ、同じく姿勢を正してから口を開く。

「ご報告致します。案の定、襲われました」

努めているのか、沖田の声はそれまでよりも幾分か硬く、淡々としていた。

「聞いていた通りの五人でしたね。土方さんの指示通り、できるだけ人目のない道を歩いたんですけど。そうしましたら奴さん、思っていたより早々に姿を現してくれましたよ」

ね、斎藤さん、と肩越しに静かな視線を向けられた。

一歩下がっていた斎藤も、ようやく膝を進めて沖田の隣に並ぶ。

「明らかに私と沖田さんを……と言うよりも、誰かれ構わず『新選組隊士』を標的にしていたようでした」

「隊服を目印に襲って来たようでしたね。名前さえ問われませんでした」

「狙い通り、恐らく先日、平の隊士達を襲った輩と同じ人物ではないかと思われます」

「内三人は切り捨て御免に致しまして、一人はひとまず奉行所に引き渡しておきましたよ」

「――待て。三人と、一人?」

黙って報告を聞いていた土方が、不意に片眉を跳ね上げた。

「おい、もう一人はどうした」

剣呑な問いかけを受けて、沖田が窺うような目を斎藤に寄越す。

しかし斎藤は、これに無言を返した。

すると沖田は、昼間と同じく悪戯が見つかった子供のような顔をした。けれど昼間とは違い、心なしか反省した様子で首をすっこめて、

「……すみません、私が捕らえ損ねてしまいました」

「逃がしたのか」

土方はジロリと、睨むように目を細めた。

「まぁ土方くん、そう尖るな。四人倒したのなら上々だろう。これでしばらくは無闇に隊士が襲われるようなこともあるまいよ」

「いいや近藤さん、それは相手にもよるだろうよ」

近藤がなだめるように言ったが、土方は厳しく首を振った。改めて沖田を見、次いで斎藤へと鋭い視線を横流しにする。……が、

「土佐者でしたよ。少なくとも、内、三人は」

「――は?」

斎藤が奉行所での取調べ結果を伝えた瞬間に、土方は肩透かしを食らったように口を開けたのだった。

0

お気に入りに追加

12

あなたにおすすめの小説

日本が危機に?第二次日露戦争

杏

歴史・時代

2023年2月24日ロシアのウクライナ侵攻の開始から一年たった。その日ロシアの極東地域で大きな動きがあった。それはロシア海軍太平洋艦隊が黒海艦隊の援助のために主力を引き連れてウラジオストクを離れた。それと同時に日本とアメリカを牽制する為にロシアは3つの種類の新しい極超音速ミサイルの発射実験を行った。そこで事故が起きた。それはこの事故によって発生した戦争の物語である。ただし3発も間違えた方向に飛ぶのは故意だと思われた。実際には事故だったがそもそも飛ばす場所をセッティングした将校は日本に向けて飛ばすようにセッティングをわざとしていた。これは太平洋艦隊の司令官の命令だ。司令官は黒海艦隊を支援するのが不服でこれを企んだのだ。ただ実際に戦争をするとは考えていなかったし過激な思想を持っていた為普通に海の上を進んでいた。

なろう、カクヨムでも連載しています。

浅井長政は織田信長に忠誠を誓う

ピコサイクス

歴史・時代

1570年5月24日、織田信長は朝倉義景を攻めるため越後に侵攻した。その時浅井長政は婚姻関係の織田家か古くから関係ある朝倉家どちらの味方をするか迷っていた。

連合航空艦隊

ypaaaaaaa

歴史・時代

1929年のロンドン海軍軍縮条約を機に海軍内では新時代の軍備についての議論が活発に行われるようになった。その中で生れたのが”航空艦隊主義”だった。この考えは当初、一部の中堅将校や青年将校が唱えていたものだが途中からいわゆる海軍左派である山本五十六や米内光政がこの考えを支持し始めて実現のためにの政治力を駆使し始めた。この航空艦隊主義と言うものは”重巡以上の大型艦を全て空母に改装する”というかなり極端なものだった。それでも1936年の条約失効を持って日本海軍は航空艦隊主義に傾注していくことになる。

デモ版と言っては何ですが、こんなものも書く予定があるんだなぁ程度に思ってい頂けると幸いです。

朝敵、まかり通る

伊賀谷

歴史・時代

これが令和の忍法帖!

時は幕末。

薩摩藩が江戸に総攻撃をするべく進軍を開始した。

江戸が焦土と化すまであと十日。

江戸を救うために、徳川慶喜の名代として山岡鉄太郎が駿府へと向かう。

守るは、清水次郎長の子分たち。

迎え撃つは、薩摩藩が放った鬼の裔と呼ばれる八瀬鬼童衆。

ここに五対五の時代伝奇バトルが開幕する。

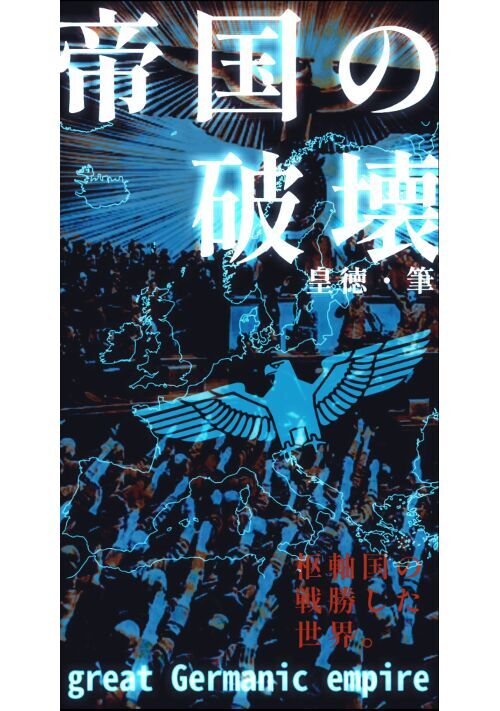

『帝国の破壊』−枢軸国の戦勝した世界−

皇徳❀twitter

歴史・時代

この世界の欧州は、支配者大ゲルマン帝国[戦勝国ナチスドイツ]が支配しており欧州は闇と包まれていた。

二人の特殊工作員[スパイ]は大ゲルマン帝国総統アドルフ・ヒトラーの暗殺を実行する。

本能のままに

揚羽

歴史・時代

1582年本能寺にて織田信長は明智光秀の謀反により亡くなる…はずだった

もし信長が生きていたらどうなっていたのだろうか…というifストーリーです!もしよかったら見ていってください!

※更新は不定期になると思います。

日本には1942年当時世界最強の機動部隊があった!

明日ハレル

歴史・時代

第2次世界大戦に突入した日本帝国に生き残る道はあったのか?模索して行きたいと思います。

当時6隻の空母を集中使用した南雲機動部隊は航空機300余機を持つ世界最強の戦力でした。

ただ彼らにもレーダーを持たない、空母の直掩機との無線連絡が出来ない、ダメージコントロールが未熟である。制空権の確保という理論が判っていない、空母戦術への理解が無い等多くの問題があります。

空母が誕生して戦術的な物を求めても無理があるでしょう。ただどの様に強力な攻撃部隊を持っていても敵地上空での制空権が確保できなけれな、簡単に言えば攻撃隊を守れなけれな無駄だと言う事です。

空母部隊が対峙した場合敵側の直掩機を強力な戦闘機部隊を攻撃の前の送って一掃する手もあります。

日本のゼロ戦は優秀ですが、悪迄軽戦闘機であり大馬力のPー47やF4U等が出てくれば苦戦は免れません。

この為旧式ですが96式陸攻で使われた金星エンジンをチューンナップし、金星3型エンジン1350馬力に再生させこれを積んだ戦闘機、爆撃機、攻撃機、偵察機を陸海軍共通で戦う。

共通と言う所が大事で国力の小さい日本には試作機も絞って開発すべきで、陸海軍別々に開発する余裕は無いのです。

その他数多くの改良点はありますが、本文で少しづつ紹介して行きましょう。

永き夜の遠の睡りの皆目醒め

七瀬京

歴史・時代

近藤勇の『首』が消えた……。

新撰組の局長として名を馳せた近藤勇は板橋で罪人として処刑されてから、その首を晒された。

しかし、その首が、ある日忽然と消えたのだった……。

近藤の『首』を巡り、過去と栄光と男たちの愛憎が交錯する。

首はどこにあるのか。

そして激動の時代、男たちはどこへ向かうのか……。

※男性同士の恋愛表現がありますので苦手な方はご注意下さい

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる