85 / 162

★化け物バックパッカーは、人間だったころのことを覚えていない。【後編】

しおりを挟む男性がすべてを失った日。

キッチンの前で、彼は猟銃を構えて震えてた。

その震えの4割は恐怖で、

3割は怒りで、

5割は目の前で起きていることがまだ理解できないことへの理不尽さで。

その猟銃の先には、オオカミの変異体が立っている。

上半身ごと開かれた口を閉じるその足元は、

赤い血の海だ。

白い腕が、男性に向かって落ちていた。

「娘が今までお世話になりました」

朝日が差し込むログハウスの中、トイレから出てきた老人に男性はお辞儀をする。

「あ……ああ、ところで、あの子は本当にあなたの娘さんで間違いないんだろうな?」

「はい。間違いありません。あの変異体に母親を殺され、娘が行方不明となったあの日から……今日の日が来ることを待っていました」

「……」

老人はまだ何か引っかかっているのか、感慨に浸りまぶたを閉じている男性の前で首をひねっていた。

「そういえば、蝶野はどこに行きましたか?」

「あ、ああ、“タビアゲハ”……いや、蝶野さんは外に出ているが……」

老人の言葉を最後まで聞かずに、男性は上機嫌に歩いて行った。

朝日に照らされた草原。

その周辺には、もうオオカミの気配はない。

ログハウスの玄関の前で座り景色を眺めているのは、ローブの変異体だ。

右腕の裾が元に戻っているが、これは変えのローブなのだろうか。

風に揺れる草原を、フードの下の触角で見つめていた。

後ろの扉が開き、ローブの変異体は反射的に顔を上げる。

扉から出てきた男性は、彼女に向けて優しい笑みを浮かべる。

ローブの変異体は、よそよそしく首をかしげた。

「父さんのこと、まだ思い出さないかい?」

隣に座り込んだ男性に、ローブの変異体は口を開ける。

「ウン。アナタノ娘ッテ言ワレテモ……全然実感ガナイ」

その声は震えているが、恐怖という感情ではなく、もともとこのような声帯のように感じられる。

「そうか、それは仕方ない。変異体になったものは人間のころの記憶を失うことがある。この辺をうろついている変異体のように理性を失うことだってある。しかし心配はいらない。父さんと一緒に暮らせば、きっと思い出せる」

その言葉に、ローブの変異体は初耳だと言わんばかりにフードの下で触覚を出し入れした。

「……どうしたんだ?」

「エ、暮ラスッテ……コノ家ニ?」

戸惑う変異体に、男性はやさしくうなずく。

「もちろんだ。母さんを失ったあの日、私はおまえが来る日をどんなに待ち望んでいたか――」

男性がふと変異体を見ると、彼女は何かを考えているかのようにうつむいていた。

「――やっぱり怖い?」

「……ウウン」

「いや、正直に言ってもいい。父さんは変異体ハンターだったからな、変異体になった蝶野が怖がるのも無理はない」

「……」

ローブの変異体は、草原の空気を深呼吸で取り入れる。

そして、ゆっくりと不要な空気を口から吐き出した。

言葉が不要な空気で詰まることを、防ぐために。

「私、旅ヲシテイルノ。コレマデモ、コレカラモ」

「……旅をするって……あのおじいさんと?」

「ウン。アナタト一緒ニイタ記憶ハナイケド、タブン、コノ姿ニナル前カラズット思ッテイタ。世界ヲ見テ周リタイッテ」

「そ、それじゃあ……」

「モシモ、本当ニ私ガアナタノ子供ダッタラ……ゴメンナサイ。モウ少シ、旅ヲサセテ。マダ見テイナイコトガ、イッパイアルカラ」

「……」

今度は男性がうつむいてしまった。

「ネエ、私ガ人間ダッタコロッテ、ドウダッタ?」

変異体の問いかけに、男性は少しだけ顔を上げた。

「ああ……君の言うとおりの……子だったよ」

人間らしいその声の震え方から、真実を告げていないことが読み取れた。

差し込む光が長く入り込む昼、

ローブの変異体はリビングで出発の支度を始めた。

慣れた手つきでバックパックの中身を確認し、黒い手がファスナーを閉じる。

黒いローブの上に、黒いバックパックを背負う。

触覚が見えないように、フードを深く被る。

玄関には、支度を済ませた老人が立っている。

反対側には、男性が立っている。

変異体は、迷うことなく前者の方に向かった。

玄関の前で再び振り返り、男性に向かって口を開く。

「イッテキマス。エット……トウ……サン……」

言葉を間違えないように、ゆっくりと声を出す。

その声に、男性は決心したようにうなずいた。

「ああ、いってらっしゃい」

ログハウスから離れた草原の中、ふたりの人影が歩いていた。

「さて……またややこしくなったな」

道なりに進む老人は、ローブの変異体を見て腕を組んでいた。

「ヤヤコシクッテ……名前ノコト?」

「ああ、名前が思い出せないと言うから、ひとまず“タビアゲハ”と呼んでいたが……あの男が言っていた“蝶野”という名前が本当の名前だとしたら、どっちの方で呼んだほうがいいんだろうな」

ローブの変異体は悩む老人の顔をのぞき、笑みを浮かべた。

「ソノ顔、アノ人ガ本当ノ父親トハ思ッテイナイヨネ」

老人は眉を上げた。といっても、衝撃を受けているわけではないようだ。

「……やはり、あの男はおまえの父親ではないのか?」

「ソレハヨクワカラナイ。本当ニアノ人ガ父親カモシレナイ。ダケド、アノ人ノ顔……自分ヲ思イ込マセヨウトシテイル顔ダッタ。何カヲ認メナイ代ワリニネ」

「ああ、そういうことか……」

「デモ、ソレトハ関係ナシデ、私ハ“タビアゲハ”ノ方ガイイナ。コッチノ方ガ、気ニ入ッテイルカラ」

ローブの変異体こと、タビアゲハは歩きながらのびをした。

ふたりが通った道の側の草むら。

そこから、むくりと起き上がる姿があった。

草むらに擬態していた、緑色のオオカミの変異体だ。

それに続くように、周辺の草むらが起き上がり、姿を現すオオカミの群れ。

その内、最初に起き上がったオオカミは、他よりも一回り大きかった。

群れのリーダーとも思えるそのオオカミは、遠くなるふたりの後ろ姿を見て、

真っ二つに分けた口で、何かをつぶやいた。

ふたりが見えなくなると、群れのリーダーは振り返り、駆けだした。

他のオオカミの変異体たちも、後に続いていく。

その方向は、ふたりが向かった方向でも。ログハウスの方向でもなかった。

先頭を走るリーダーの目は、輝いている。

心配という名の首輪が、外れたかのように。

0

お気に入りに追加

3

あなたにおすすめの小説

光と陰がまじわる日(未完成)

高間ノリオ

SF

これはある少年の身に起こる奇々怪界な物語

季節は夏、少年(主人公)の名は優(ゆう)14歳なのだ、ある日手にれた特殊な能力で危機的状況を乗り越えて行く、これから優に何が起きるかは貴方の目で確かめて頂きたい…どうぞ

子育てが落ち着いた20年目の結婚記念日……「離縁よ!離縁!」私は屋敷を飛び出しました。

さくしゃ

恋愛

アーリントン王国の片隅にあるバーンズ男爵領では、6人の子育てが落ち着いた領主夫人のエミリアと領主のヴァーンズは20回目の結婚記念日を迎えていた。

忙しい子育てと政務にすれ違いの生活を送っていた二人は、久しぶりに二人だけで食事をすることに。

「はぁ……盛り上がりすぎて7人目なんて言われたらどうしよう……いいえ!いっそのことあと5人くらい!」

気合いを入れるエミリアは侍女の案内でヴァーンズが待つ食堂へ。しかし、

「信じられない!離縁よ!離縁!」

深夜2時、エミリアは怒りを露わに屋敷を飛び出していった。自室に「実家へ帰らせていただきます!」という書き置きを残して。

結婚20年目にして離婚の危機……果たしてその結末は!?

異世界召喚でクラスの勇者達よりも強い俺は無能として追放処刑されたので自由に旅をします

Dakurai

ファンタジー

クラスで授業していた不動無限は突如と教室が光に包み込まれ気がつくと異世界に召喚されてしまった。神による儀式でとある神によってのスキルを得たがスキルが強すぎてスキル無しと勘違いされ更にはクラスメイトと王女による思惑で追放処刑に会ってしまうしかし最強スキルと聖獣のカワウソによって難を逃れと思ったらクラスの女子中野蒼花がついてきた。

相棒のカワウソとクラスの中野蒼花そして異世界の仲間と共にこの世界を自由に旅をします。

現在、第三章フェレスト王国エルフ編

3024年宇宙のスズキ

神谷モロ

SF

俺の名はイチロー・スズキ。

もちろんベースボールとは無関係な一般人だ。

21世紀に生きていた普通の日本人。

ひょんな事故から冷凍睡眠されていたが1000年後の未来に蘇った現代の浦島太郎である。

今は福祉事業団体フリーボートの社員で、福祉船アマテラスの船長だ。

※この作品はカクヨムでも掲載しています。

うたかた夢曲

雪原るい

ファンタジー

昔、人と人ならざる者達との争いがあった。

それを治めたのは、3人の英雄だった…――

時は流れ――真実が偽りとなり、偽りが真実に変わる…

遥か昔の約束は、歪められ伝えられていった。

――果たして、偽りを真実にしたものは何だったのか…

誰が誰と交わした約束なのか…

これは、人と人ならざる闇の者達が織りなす物語――

***

自サイトにも載せています。更新頻度は不定期、ゆっくりのんびりペースです。

※R-15は一応…残酷な描写などがあるかもなので設定しています。

⚠作者独自の設定などがある場合もありますので、予めご了承ください。

本作は『妖煌吸血鬼シリーズ』の1作目です。

[章分け]

・一章「迷いの記憶」1~7話(予定)

閑職窓際公務員、出向先はゲームです!?~仮想現実作られ数年、眠れる羊は夢を見る~

かんひこ

SF

──七年前、東京のある大学がフルダイブ技術を発明させた。世界に、新しい時代の幕が上がる。

フルダイブ技術発明から七年後、総務省の片隅でこそこそ仕事に勤しんでいた男・北条充《ほうじょうみつる》三十一歳は、ある日突然、大臣からじきじきに出向を命じられる。

ヨルムンガンドオンライン

サービス開始から一年半を迎えたこのフルダイブMMORPGの仮想世界。

オフィスビルのサラリーマン生活から一転、剣と魔法のファンタジーワールドに飛ばされた彼の運命は……!?

「にっ、逃げろぉぉぉぉ!!!!」

※他サイトにも同時掲載しております。あらかじめご了承下さい。

※当作品は、《ユメカガク研究所MMORPG制作・運営委員会》によるシェアワールドとなっております。

アビス ~底なしの闇~

アキナヌカ

BL

アビスという骸骨に皮をはりつけたような食人種がいた、そして彼らを倒すものをアビスハンターと呼んだ。俺はロンというアビスハンターで、その子が十歳の時に訳があって引き取った男の子から熱烈に求愛されている!? それは男の子が立派な男になっても変わらなくて!!

番外編10歳の初恋 https://www.alphapolis.co.jp/novel/400024258/778863121

番外編 薔薇の花束 https://www.alphapolis.co.jp/novel/400024258/906865660

番外編マゾの最強の命令 https://www.alphapolis.co.jp/novel/400024258/615866352

★★★このお話はBLです、ロン×オウガです★★★

小説家になろう、pixiv、アルファポリス、カクヨム、エブリスタ、fujossyにも掲載しています。

たまにはゆっくり、歩きませんか?

隠岐 旅雨

BL

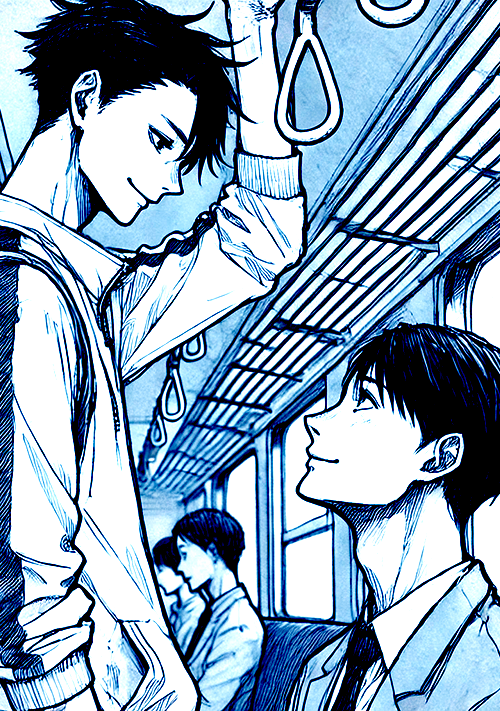

大手IT企業でシステムエンジニアとして働く榊(さかき)は、一時的に都内本社から埼玉県にある支社のプロジェクトへの応援増員として参加することになった。その最初の通勤の電車の中で、つり革につかまって半分眠った状態のままの男子高校生が倒れ込んでくるのを何とか支え抱きとめる。

よく見ると高校生は自分の出身高校の後輩であることがわかり、また翌日の同時刻にもたまたま同じ電車で遭遇したことから、日々の通勤通学をともにすることになる。

世間話をともにするくらいの仲ではあったが、徐々に互いの距離は縮まっていき、週末には映画を観に行く約束をする。が……

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる