お気に入りに追加

36

あなたにおすすめの小説

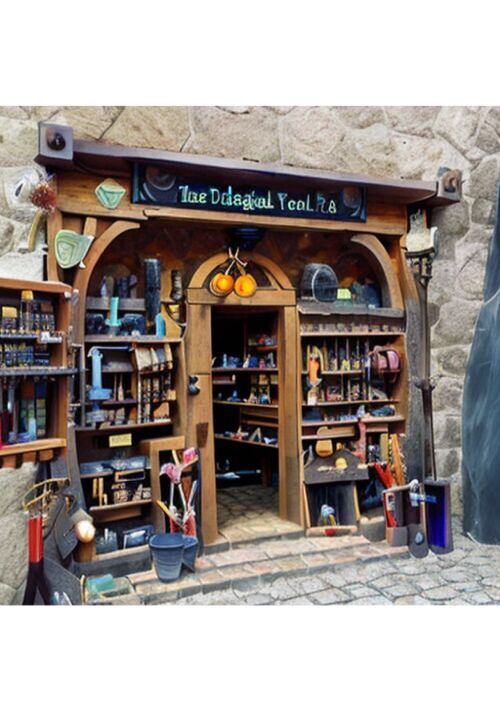

【完結】こちらダンジョン前雑貨店〜お客様は神様、勇者様、魔王様〜

はれはる

ファンタジー

異世界と現実を行き来する35歳独身貴族 橘一(タチバナ イチ)

魔王多分倒しません!

おそらく勇者になれません!

きっと魔法も使えません!

だってただの雑貨屋店主だから!

〜あらすじ〜

ある日現実と異世界を行き来する様になった主人公

異世界で雑貨店の店長として生活しながら

その世界の住人との交流する

果たして彼がこの世界に連れてこられた理由とは?

表紙画像はお絵描きばりぐっどくん製です

セクスカリバーをヌキました!

桂

ファンタジー

とある世界の森の奥地に真の勇者だけに抜けると言い伝えられている聖剣「セクスカリバー」が岩に刺さって存在していた。

国一番の剣士の少女ステラはセクスカリバーを抜くことに成功するが、セクスカリバーはステラの膣を鞘代わりにして収まってしまう。

ステラはセクスカリバーを抜けないまま武闘会に出場して……

サバイバル能力に全振りした男の半端仙人道

コアラ太

ファンタジー

年齢(3000歳)特技(逃げ足)趣味(採取)。半仙人やってます。

主人公は都会の生活に疲れて脱サラし、山暮らしを始めた。

こじんまりとした生活の中で、自然に触れていくと、瞑想にハマり始める。

そんなある日、森の中で見知らぬ老人から声をかけられたことがきっかけとなり、その老人に弟子入りすることになった。

修行する中で、仙人の道へ足を踏み入れるが、師匠から仙人にはなれないと言われてしまった。それでも良いやと気楽に修行を続け、正式な仙人にはなれずとも。足掛け程度は認められることになる。

それから何年も何年も何年も過ぎ、いつものように没頭していた瞑想を終えて目開けると、視界に映るのは密林。仕方なく周辺を探索していると、二足歩行の獣に捕まってしまう。言葉の通じないモフモフ達の言語から覚えなければ……。

不死になれなかった半端な仙人が起こす珍道中。

記憶力の無い男が、日記を探して旅をする。

メサメサメサ

メサ メサ

メサ メサ

メサ メサ

メサメサメサメサメサ

メ サ メ サ サ

メ サ メ サ サ サ

メ サ メ サ ササ

他サイトにも掲載しています。

日本列島、時震により転移す!

黄昏人

ファンタジー

2023年(現在)、日本列島が後に時震と呼ばれる現象により、500年以上の時を超え1492年(過去)の世界に転移した。移転したのは本州、四国、九州とその周辺の島々であり、現在の日本は過去の時代に飛ばされ、過去の日本は現在の世界に飛ばされた。飛ばされた現在の日本はその文明を支え、国民を食わせるためには早急に莫大な資源と食料が必要である。過去の日本は現在の世界を意識できないが、取り残された北海道と沖縄は国富の大部分を失い、戦国日本を抱え途方にくれる。人々は、政府は何を思いどうふるまうのか。

薬漬けレーサーの異世界学園生活〜無能被験体として捨てられたが、神族に拾われたことで、ダークヒーローとしてナンバーワン走者に君臨します〜

仁徳

ファンタジー

少年はとある研究室で実験動物にされていた。毎日薬漬けの日々を送っていたある日、薬を投与し続けても、魔法もユニークスキルも発動できない落ちこぼれの烙印を押され、魔の森に捨てられる。

森の中で魔物が現れ、少年は死を覚悟したその時、1人の女性に助けられた。

その後、女性により隠された力を引き出された少年は、シャカールと名付けられ、魔走学園の唯一の人間魔競走者として生活をすることになる。

これは、薬漬けだった主人公が、走者として成り上がり、ざまぁやスローライフをしながら有名になって、世界最強になって行く物語

今ここに、新しい異世界レースものが開幕する!スピード感のあるレースに刮目せよ!

競馬やレース、ウマ娘などが好きな方は、絶対に楽しめる内容になっているかと思います。レース系に興味がない方でも、異世界なので、ファンタジー要素のあるレースになっていますので、楽しめる内容になっています。

まずは1話だけでも良いので試し読みをしていただけると幸いです。

異世界でぺったんこさん!〜無限収納5段階活用で無双する〜

KeyBow

ファンタジー

間もなく50歳になる銀行マンのおっさんは、高校生達の異世界召喚に巻き込まれた。

何故か若返り、他の召喚者と同じ高校生位の年齢になっていた。

召喚したのは、魔王を討ち滅ぼす為だと伝えられる。自分で2つのスキルを選ぶ事が出来ると言われ、おっさんが選んだのは無限収納と飛翔!

しかし召喚した者達はスキルを制御する為の装飾品と偽り、隷属の首輪を装着しようとしていた・・・

いち早くその嘘に気が付いたおっさんが1人の少女を連れて逃亡を図る。

その後おっさんは無限収納の5段階活用で無双する!・・・はずだ。

上空に飛び、そこから大きな岩を落として押しつぶす。やがて救った少女は口癖のように言う。

またぺったんこですか?・・・

【超速爆速レベルアップ】~俺だけ入れるダンジョンはゴールドメタルスライムの狩り場でした~

シオヤマ琴@『最強最速』発売中

ファンタジー

ダンジョンが出現し20年。

木崎賢吾、22歳は子どもの頃からダンジョンに憧れていた。

しかし、ダンジョンは最初に足を踏み入れた者の所有物となるため、もうこの世界にはどこを探しても未発見のダンジョンなどないと思われていた。

そんな矢先、バイト帰りに彼が目にしたものは――。

【自分だけのダンジョンを夢見ていた青年のレベリング冒険譚が今幕を開ける!】

元おっさんの俺、公爵家嫡男に転生~普通にしてるだけなのに、次々と問題が降りかかってくる~

おとら@ 書籍発売中

ファンタジー

アルカディア王国の公爵家嫡男であるアレク(十六歳)はある日突然、前触れもなく前世の記憶を蘇らせる。

どうやら、それまでの自分はグータラ生活を送っていて、ろくでもない評判のようだ。

そんな中、アラフォー社畜だった前世の記憶が蘇り混乱しつつも、今の生活に慣れようとするが……。

その行動は以前とは違く見え、色々と勘違いをされる羽目に。

その結果、様々な女性に迫られることになる。

元婚約者にしてツンデレ王女、専属メイドのお調子者エルフ、決闘を仕掛けてくるクーデレ竜人姫、世話をすることなったドジっ子犬耳娘など……。

「ハーレムは嫌だァァァァ! どうしてこうなった!?」

今日も、そんな彼の悲鳴が響き渡る。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる