お気に入りに追加

38

あなたにおすすめの小説

花香る人

佐治尚実

BL

平凡な高校生のユイトは、なぜか美形ハイスペックの同学年のカイと親友であった。

いつも自分のことを気に掛けてくれるカイは、とても美しく優しい。

自分のような取り柄もない人間はカイに不釣り合いだ、とユイトは内心悩んでいた。

ある高校二年の冬、二人は図書館で過ごしていた。毎日カイが聞いてくる問いに、ユイトはその日初めて嘘を吐いた。

もしも親友が主人公に思いを寄せてたら

ユイト 平凡、大人しい

カイ 美形、変態、裏表激しい

今作は個人サイト、各投稿サイトにて掲載しています。

君は俺の光

もものみ

BL

【オメガバースの創作BL小説です】

ヤンデレです。

受けが不憫です。

虐待、いじめ等の描写を含むので苦手な方はお気をつけください。

もともと実家で虐待まがいの扱いを受けておりそれによって暗い性格になった優月(ゆづき)はさらに学校ではいじめにあっていた。

ある日、そんなΩの優月を優秀でお金もあってイケメンのαでモテていた陽仁(はると)が学生時代にいじめから救い出し、さらに告白をしてくる。そして陽仁と仲良くなってから優月はいじめられなくなり、最終的には付き合うことにまでなってしまう。

結局関係はずるずる続き二人は同棲まですることになるが、優月は陽仁が親切心から自分を助けてくれただけなので早く解放してあげなければならないと思い悩む。離れなければ、そう思いはするものの既に優月は陽仁のことを好きになっており、離れ難く思っている。離れなければ、だけれど離れたくない…そんな思いが続くある日、優月は美女と並んで歩く陽仁を見つけてしまう。さらにここで優月にとっては衝撃的なあることが発覚する。そして、ついに優月は決意する。陽仁のもとから、離れることを―――――

明るくて優しい光属性っぽいα×自分に自信のないいじめられっ子の闇属性っぽいΩの二人が、運命をかけて追いかけっこする、謎解き要素ありのお話です。

目を開けてこっちを向いて

COCOmi

BL

優秀で美しいヤンデレα×目を合わせるのが苦手な卑屈Ω。

目を合わせるのが苦手なΩの光は毎日やってくる優秀で美しいαの甲賀になぜか執着されている。自分には大した魅力もないのになぜ自分なのか?その理由もわからないまま、彼に誘われて断ることもできず家へ行ってしまう…。

---目を合わせたら全ては終わり。そこは奈落の底。

過激な表現や嘔吐シーンありますのでご注意ください。

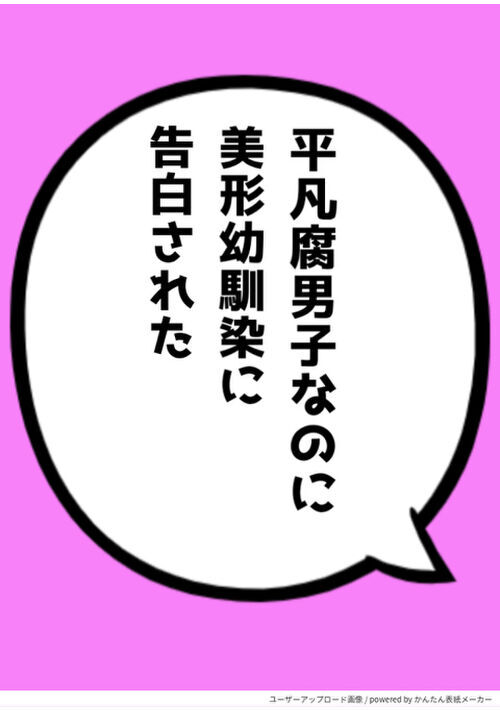

平凡腐男子なのに美形幼馴染に告白された

うた

BL

平凡受けが地雷な平凡腐男子が美形幼馴染に告白され、地雷と解釈違いに苦悩する話。

※作中で平凡受けが地雷だと散々書いていますが、作者本人は美形×平凡をこよなく愛しています。ご安心ください。

※pixivにも投稿しています

初恋はおしまい

佐治尚実

BL

高校生の朝好にとって卒業までの二年間は奇跡に満ちていた。クラスで目立たず、一人の時間を大事にする日々。そんな朝好に、クラスの頂点に君臨する修司の視線が絡んでくるのが不思議でならなかった。人気者の彼の一方的で執拗な気配に朝好の気持ちは高ぶり、ついには卒業式の日に修司を呼び止める所までいく。それも修司に無神経な言葉をぶつけられてショックを受ける。彼への思いを知った朝好は成人式で修司との再会を望んだ。

高校時代の初恋をこじらせた二人が、成人式で再会する話です。珍しく攻めがツンツンしています。

※以前投稿した『初恋はおしまい』を大幅に加筆修正して再投稿しました。現在非公開の『初恋はおしまい』にお気に入りや♡をくださりありがとうございました!こちらを読んでいただけると幸いです。

今作は個人サイト、各投稿サイトにて掲載しています。

隠れヤンデレは自制しながら、鈍感幼なじみを溺愛する

知世

BL

大輝は悩んでいた。

完璧な幼なじみ―聖にとって、自分の存在は負担なんじゃないか。

自分に優しい…むしろ甘い聖は、俺のせいで、色んなことを我慢しているのでは?

自分は聖の邪魔なのでは?

ネガティブな思考に陥った大輝は、ある日、決断する。

幼なじみ離れをしよう、と。

一方で、聖もまた、悩んでいた。

彼は狂おしいまでの愛情を抑え込み、大輝の隣にいる。

自制しがたい恋情を、暴走してしまいそうな心身を、理性でひたすら耐えていた。

心から愛する人を、大切にしたい、慈しみたい、その一心で。

大輝が望むなら、ずっと親友でいるよ。頼りになって、甘えられる、そんな幼なじみのままでいい。

だから、せめて、隣にいたい。一生。死ぬまで共にいよう、大輝。

それが叶わないなら、俺は…。俺は、大輝の望む、幼なじみで親友の聖、ではいられなくなるかもしれない。

小説未満、小ネタ以上、な短編です(スランプの時、思い付いたので書きました)

受けと攻め、交互に視点が変わります。

受けは現在、攻めは過去から現在の話です。

拙い文章ですが、少しでも楽しんで頂けたら幸いです。

宜しくお願い致します。

多分前世から続いているふたりの追いかけっこ

雨宮里玖

BL

執着ヤバめの美形攻め×絆されノンケ受け

《あらすじ》

高校に入って初日から桐野がやたらと蒼井に迫ってくる。うわ、こいつヤバい奴だ。関わってはいけないと蒼井は逃げる——。

桐野柊(17)高校三年生。風紀委員。芸能人。

蒼井(15)高校一年生。あだ名『アオ』。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる