お気に入りに追加

156

この作品の感想を投稿する

みんなの感想(5件)

あなたにおすすめの小説

勇者召喚に巻き込まれ、異世界転移・貰えたスキルも鑑定だけ・・・・だけど、何かあるはず!

よっしぃ

ファンタジー

9月11日、12日、ファンタジー部門2位達成中です!

僕はもうすぐ25歳になる常山 順平 24歳。

つねやま じゅんぺいと読む。

何処にでもいる普通のサラリーマン。

仕事帰りの電車で、吊革に捕まりうつらうつらしていると・・・・

突然気分が悪くなり、倒れそうになる。

周りを見ると、周りの人々もどんどん倒れている。明らかな異常事態。

何が起こったか分からないまま、気を失う。

気が付けば電車ではなく、どこかの建物。

周りにも人が倒れている。

僕と同じようなリーマンから、数人の女子高生や男子学生、仕事帰りの若い女性や、定年近いおっさんとか。

気が付けば誰かがしゃべってる。

どうやらよくある勇者召喚とやらが行われ、たまたま僕は異世界転移に巻き込まれたようだ。

そして・・・・帰るには、魔王を倒してもらう必要がある・・・・と。

想定外の人数がやって来たらしく、渡すギフト・・・・スキルらしいけど、それも数が限られていて、勇者として召喚した人以外、つまり巻き込まれて転移したその他大勢は、1人1つのギフト?スキルを。あとは支度金と装備一式を渡されるらしい。

どうしても無理な人は、戻ってきたら面倒を見ると。

一方的だが、日本に戻るには、勇者が魔王を倒すしかなく、それを待つのもよし、自ら勇者に協力するもよし・・・・

ですが、ここで問題が。

スキルやギフトにはそれぞれランク、格、強さがバラバラで・・・・

より良いスキルは早い者勝ち。

我も我もと群がる人々。

そんな中突き飛ばされて倒れる1人の女性が。

僕はその女性を助け・・・同じように突き飛ばされ、またもや気を失う。

気が付けば2人だけになっていて・・・・

スキルも2つしか残っていない。

一つは鑑定。

もう一つは家事全般。

両方とも微妙だ・・・・

彼女の名は才村 友郁

さいむら ゆか。 23歳。

今年社会人になりたて。

取り残された2人が、すったもんだで生き残り、最終的には成り上がるお話。

神速の成長チート! ~無能だと追い出されましたが、逆転レベルアップで最強異世界ライフ始めました~

雪華慧太

ファンタジー

高校生の裕樹はある日、意地の悪いクラスメートたちと異世界に勇者として召喚された。勇者に相応しい力を与えられたクラスメートとは違い、裕樹が持っていたのは自分のレベルを一つ下げるという使えないにも程があるスキル。皆に嘲笑われ、さらには国王の命令で命を狙われる。絶体絶命の状況の中、唯一のスキルを使った裕樹はなんとレベル1からレベル0に。絶望する裕樹だったが、実はそれがあり得ない程の神速成長チートの始まりだった! その力を使って裕樹は様々な職業を極め、異世界最強に上り詰めると共に、極めた生産職で快適な異世界ライフを目指していく。

システムバグで輪廻の輪から外れましたが、便利グッズ詰め合わせ付きで他の星に転生しました。

大国 鹿児

ファンタジー

輪廻転生のシステムのバグで輪廻の輪から外れちゃった!

でも神様から便利なチートグッズ(笑)の詰め合わせをもらって、

他の星に転生しました!特に使命も無いなら自由気ままに生きてみよう!

主人公はチート無双するのか!? それともハーレムか!?

はたまた、壮大なファンタジーが始まるのか!?

いえ、実は単なる趣味全開の主人公です。

色々な秘密がだんだん明らかになりますので、ゆっくりとお楽しみください。

*** 作品について ***

この作品は、真面目なチート物ではありません。

コメディーやギャグ要素やネタの多い作品となっております

重厚な世界観や派手な戦闘描写、ざまあ展開などをお求めの方は、

この作品をスルーして下さい。

*カクヨム様,小説家になろう様でも、別PNで先行して投稿しております。

放逐された転生貴族は、自由にやらせてもらいます

長尾 隆生

ファンタジー

旧題:放逐された転生貴族は冒険者として生きることにしました

★第2回次世代ファンタジーカップ『痛快大逆転賞』受賞★

★現在三巻まで絶賛発売中!★

「穀潰しをこのまま養う気は無い。お前には家名も名乗らせるつもりはない。とっとと出て行け!」

苦労の末、突然死の果てに異世界の貴族家に転生した山崎翔亜は、そこでも危険な辺境へ幼くして送られてしまう。それから十年。久しぶりに会った兄に貴族家を放逐されたトーアだったが、十年間の命をかけた修行によって誰にも負けない最強の力を手に入れていた。

トーアは貴族家に自分から三行半を突きつけると憧れの冒険者になるためギルドへ向かう。しかしそこで待ち受けていたのはギルドに潜む暗殺者たちだった。かるく暗殺者を一蹴したトーアは、その裏事情を知り更に貴族社会への失望を覚えることになる。そんな彼の前に冒険者ギルド会員試験の前に出会った少女ニッカが現れ、成り行きで彼女の親友を助けに新しく発見されたというダンジョンに向かうことになったのだが――

俺に暗殺者なんて送っても意味ないよ?

※22/02/21 ファンタジーランキング1位 HOTランキング1位 ありがとうございます!

二度目の転生は傍若無人に~元勇者ですが二度目『も』クズ貴族に囲まれていてイラッとしたのでチート無双します~

K1-M

ファンタジー

元日本人の俺は転生勇者として異世界で魔王との戦闘の果てに仲間の裏切りにより命を落とす。

次に目を覚ますと再び赤ちゃんになり二度目の転生をしていた。

生まれた先は下級貴族の五男坊。周りは貴族至上主義、人間族至上主義のクズばかり。

…決めた。最悪、この国をぶっ壊す覚悟で元勇者の力を使おう…と。

※『小説家になろう』様、『カクヨム』様にも掲載しています。

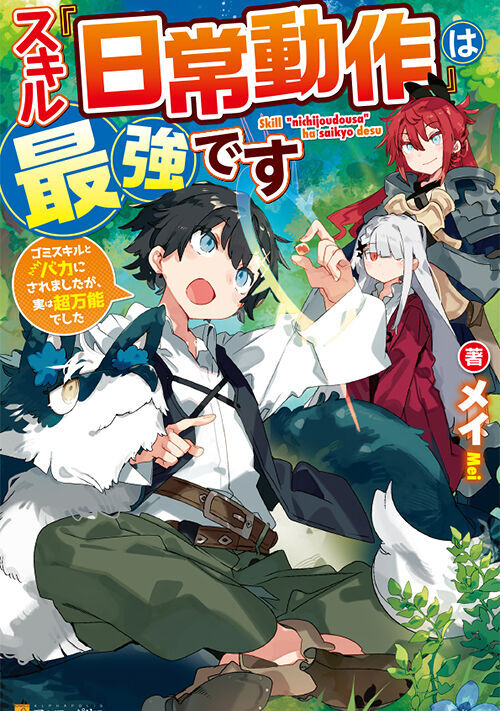

スキル『日常動作』は最強です ゴミスキルとバカにされましたが、実は超万能でした

メイ(旧名:Mei)

ファンタジー

この度、書籍化が決定しました!

1巻 2020年9月20日〜

2巻 2021年10月20日〜

3巻 2022年6月22日〜

これもご愛読くださっている皆様のお蔭です! ありがとうございます!

発売日に関しましては9月下旬頃になります。

題名も多少変わりましたのでここに旧題を書いておきます。

旧題:スキル『日常動作』は最強です~ゴミスキルだと思ったら、実は超万能スキルでした~

なお、書籍の方ではweb版の設定を変更したところもありますので詳しくは設定資料の章をご覧ください(※こちらについては、まだあげていませんので、のちほどあげます)。

────────────────────────────

主人公レクスは、12歳の誕生日を迎えた。12歳の誕生日を迎えた子供は適正検査を受けることになっていた。ステータスとは、自分の一生を左右するほど大切であり、それによって将来がほとんど決められてしまうのだ。

とうとうレクスの順番が来て、適正検査を受けたが、ステータスは子供の中で一番最弱、職業は無職、スキルは『日常動作』たった一つのみ。挙げ句、レクスははした金を持たされ、村から追放されてしまう。

これは、貧弱と蔑まれた少年が最強へと成り上がる物語。

※カクヨム、なろうでも投稿しています。

北の魔女

覧都

ファンタジー

日本の、のどかな町に住む、アイとまなは親友である。

ある日まなが異世界へと転移してしまう。

転移した先では、まなは世界の北半分を支配する北の魔女だった。

まなは、その転移先で親友にそっくりな、あいという少女に出会い……

幼少期に溜め込んだ魔力で、一生のんびり暮らしたいと思います。~こう見えて、迷宮育ちの村人です~

月並 瑠花

ファンタジー

※ファンタジー大賞に微力ながら参加させていただいております。応援のほど、よろしくお願いします。

「出て行けっ! この家にお前の居場所はない!」――父にそう告げられ、家を追い出された澪は、一人途方に暮れていた。

そんな時、幻聴が頭の中に聞こえてくる。

『秋篠澪。お前は人生をリセットしたいか?』。澪は迷いを一切見せることなく、答えてしまった――「やり直したい」と。

その瞬間、トラックに引かれた澪は異世界へと飛ばされることになった。

スキル『倉庫(アイテムボックス)』を与えられた澪は、一人でのんびり二度目の人生を過ごすことにした。だが転生直後、レイは騎士によって迷宮へ落とされる。

※2018.10.31 hotランキング一位をいただきました。(11/1と11/2、続けて一位でした。ありがとうございます。)

※2018.11.12 ブクマ3800達成。ありがとうございます。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる

本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。

このユーザをミュートしますか?

※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。

※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。

※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。

長いので文字数制限にかかりました。連投申し訳なく。

作者様の騎兵での戦いでは、騎兵対歩兵の一般的な交換比が1:5です。騎兵中隊(50騎)の突撃を食い止めるには、第一法則で単純に5倍、歩兵250人で双方生存なしです。ケチって歩兵200人等としたら、第二法則が効いてきます。50の自乗/1の自乗-200の自乗/5の自乗で2500-1600の√値で30。歩兵殲滅で騎兵の残数が20騎ですね。

数字化しにくいですが、分母には錬度や装備の違い、士気の差、なども加えられます。こうなると、私達素人ではどうにもなりません。

ですので、単純化するわけです。基本、不意遭遇戦や隘路でのやむを得ない戦闘及び撤退戦の殿でもない限りは、第一法則に出番はないと簡易に考えるのです。

最後に、前回述べた損害計算にも触れておきます。これは敵に対する見方であって、自軍に適用するものでは本来ありませんが、一般の多くの作品では自軍にも適用している例が多いですね。

戦場での人員損害は、死者1に対して重症2、軽症4と考え、それ以外は早期戦闘復帰可能軽症者として計算する、という統計則です。ここでの重症は、戦場復帰困難者で後送確定者が該当します。軽症は、1週間程あれば復帰可能という程度です。軽度な捻挫や裂傷などは早期復帰可能者で、応急処置でそのまま戦闘続行です。

死者を基準で「1」にするので、特に戦闘不能者の数が甘めになりがちなのが統計的には欠点とされています。

この数字化により、最近は殺すことより戦闘不能にする方が優先されます。死んだら放置でマイナス1人ですが、怪我人は後送する必要があり、最低でも一人、通常は2人がその支援で減るからマイナス2~3人になるのが理由です。

長々と失礼致しました。この先の物語も楽しみにしています。

お言葉に甘えてお邪魔します。長くなるので、連投になりましたらご容赦下さいませ。

ご指摘を受け、私もネットを見てきました。確かに、第一法則が近接用で第二法則が射撃戦用、と引用されている文が散見されてしました。敢えて申し上げますが、これは完全な説明簡略化の誤りです。

1.ランチェスターの法則は、第一次世界大戦を研究しての発表で、比較する敵味方の装備や錬度は同等を前提にしてます。

2.『パトリオト』など、独立戦争や南北戦争を題材にした映画を参照されるとわかりますが、この時代の銃兵の戦闘は横隊で段列を組み、互いに正面から撃ち合って勝敗を決める方法でした。ファランクスの剣や槍が銃になっただけです。

第一と第二の違いは、戦闘状況によるものです。第一は遭遇戦などの正面から戦った場合で、第二は遊兵なく全戦力が包括的に戦った場合を想定しています。

例題としてあげますと、A軍6人とB軍5人が殲滅戦を行うとします。

第一法則での戦いは、丸太橋の真ん中で双方が戦うと言う状況です。当然、壮烈な殴り合いの末に残るのはA6一人です。

第二法則での戦いは、平原戦です。A1からA5はB1からB5と殴り合いですが、A6がB5を羽交い絞めにするのでA5が勝ちます。次にA4を支援に、を繰り返します。6の自乗から5の自乗を引いた11の√値で3.3。つまりA軍は3人健在1人重症です。

ランチェスターが示したかったのは、Bの状況にはなるなということで、ざっくばらんに言えば、孫子の兵法を見やすく損害という数字化したに過ぎません。B軍の状況であれば、A軍を分断せよと言うことです。

先ほどの例に例えれば、B軍は速攻でA1とA2を拉致ってタコ殴りにして沈め、A軍4人B軍5人にしろということです。

ですが、ランチェスターの式には様々な要因が分母としてはいりますが、戦術までは入っていません。ですので、少数による奇襲戦や包囲殲滅戦などは、完全に例外である点は注意が必要です。

非常に面白く、一気に71話を読了しました。

戦争エンターテイメントの才能を感じさせますね。

どこかで休んで書き溜め、その後に間隔を狭く投稿すれば、もっと注目されて「お気に入り」がひとケタ増えるかもしれません。それほどのスキルを感じました。

コメントありがとうございます!

そのように言っていただいて、本当に恐縮です!

投稿頻度に関しては、自分も間隔を開けずに投稿しなければと考えておりました笑

今はストックが少ないのですぐには無理ですが、いずれは書き溜めて連続投稿が出来ればなと思っております!

まだザックリと考えてるだけですが、第二章からは書き溜めて放出しようかなと( ̄▽ ̄;)

今後もご意見よろしくお願いします!!