お気に入りに追加

30

あなたにおすすめの小説

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由

フルーツパフェ

大衆娯楽

クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。

トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。

いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。

考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。

赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。

言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。

たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

織田信長 -尾州払暁-

藪から犬

歴史・時代

織田信長は、戦国の世における天下統一の先駆者として一般に強くイメージされますが、当然ながら、生まれついてそうであるわけはありません。

守護代・織田大和守家の家来(傍流)である弾正忠家の家督を継承してから、およそ14年間を尾張(現・愛知県西部)の平定に費やしています。そして、そのほとんどが一族間での骨肉の争いであり、一歩踏み外せば死に直結するような、四面楚歌の道のりでした。

織田信長という人間を考えるとき、この彼の青春時代というのは非常に色濃く映ります。

そこで、本作では、天文16年(1547年)~永禄3年(1560年)までの13年間の織田信長の足跡を小説としてじっくりとなぞってみようと思いたった次第です。

毎週の月曜日00:00に次話公開を目指しています。

スローペースの拙稿ではありますが、お付き合いいただければ嬉しいです。

(2022.04.04)

※信長公記を下地としていますが諸出来事の年次比定を含め随所に著者の創作および定説ではない解釈等がありますのでご承知置きください。

※アルファポリスの仕様上、「HOTランキング用ジャンル選択」欄を「男性向け」に設定していますが、区別する意図はとくにありません。

イケメン社長と私が結婚!?初めての『気持ちイイ』を体に教え込まれる!?

すずなり。

恋愛

ある日、彼氏が自分の住んでるアパートを引き払い、勝手に『同棲』を求めてきた。

「お前が働いてるんだから俺は家にいる。」

家事をするわけでもなく、食費をくれるわけでもなく・・・デートもしない。

「私は母親じゃない・・・!」

そう言って家を飛び出した。

夜遅く、何も持たず、靴も履かず・・・一人で泣きながら歩いてるとこを保護してくれた一人の人。

「何があった?送ってく。」

それはいつも仕事場のカフェに来てくれる常連さんだった。

「俺と・・・結婚してほしい。」

「!?」

突然の結婚の申し込み。彼のことは何も知らなかったけど・・・惹かれるのに時間はかからない。

かっこよくて・・優しくて・・・紳士な彼は私を心から愛してくれる。

そんな彼に、私は想いを返したい。

「俺に・・・全てを見せて。」

苦手意識の強かった『営み』。

彼の手によって私の感じ方が変わっていく・・・。

「いあぁぁぁっ・・!!」

「感じやすいんだな・・・。」

※お話は全て想像の世界のものです。現実世界とはなんら関係ありません。

※お話の中に出てくる病気、治療法などは想像のものとしてご覧ください。

※誤字脱字、表現不足は重々承知しております。日々精進してまいりますので温かく見ていただけると嬉しいです。

※コメントや感想は受け付けることができません。メンタルが薄氷なもので・・すみません。

それではお楽しみください。すずなり。

我らの輝かしきとき ~拝啓、坂の上から~

城闕崇華研究所(呼称は「えねこ」でヨロ

歴史・時代

講和内容の骨子は、以下の通りである。

一、日本の朝鮮半島に於ける優越権を認める。

二、日露両国の軍隊は、鉄道警備隊を除いて満州から撤退する。

三、ロシアは樺太を永久に日本へ譲渡する。

四、ロシアは東清鉄道の内、旅順-長春間の南満洲支線と、付属地の炭鉱の租借権を日本へ譲渡する。

五、ロシアは関東州(旅順・大連を含む遼東半島南端部)の租借権を日本へ譲渡する。

六、ロシアは沿海州沿岸の漁業権を日本人に与える。

そして、1907年7月30日のことである。

幼馴染は僕を選ばない。

佳乃

BL

ずっと続くと思っていた〈腐れ縁〉は〈腐った縁〉だった。

僕は好きだったのに、ずっと一緒にいられると思っていたのに。

僕がいた場所は僕じゃ無い誰かの場所となり、繋がっていると思っていた縁は腐り果てて切れてしまった。

好きだった。

好きだった。

好きだった。

離れることで断ち切った縁。

気付いた時に断ち切られていた縁。

辛いのは、苦しいのは彼なのか、僕なのか…。

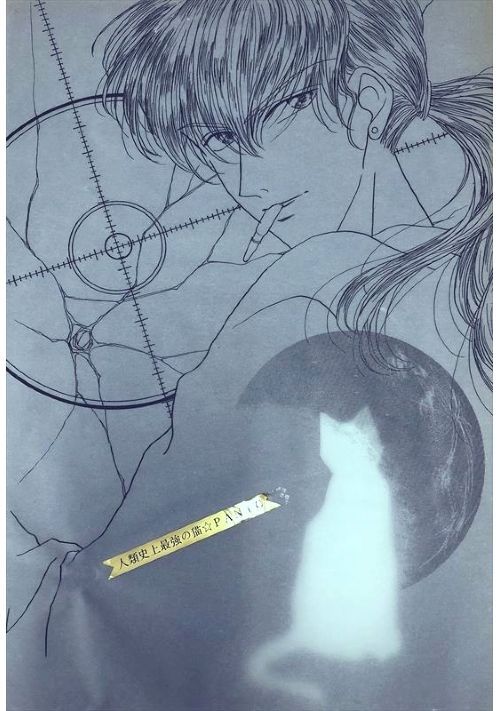

【完結】帝王様は、表でも裏でも有名な飼い猫を溺愛する

綾雅(要らない悪役令嬢1/7発売)

BL

離地暦201年――人類は地球を離れ、宇宙で新たな生活を始め200年近くが経過した。貧困の差が広がる地球を捨て、裕福な人々は宇宙へ進出していく。

狙撃手として裏で名を馳せたルーイは、地球での狙撃の帰りに公安に拘束された。逃走経路を疎かにした結果だ。表では一流モデルとして有名な青年が裏路地で保護される、滅多にない事態に公安は彼を疑うが……。

表も裏もひっくるめてルーイの『飼い主』である権力者リューアは公安からの問い合わせに対し、彼の保護と称した強制連行を指示する。

権力者一族の争いに巻き込まれるルーイと、ひたすらに彼に甘いリューアの愛の行方は?

【重複投稿】エブリスタ、アルファポリス、小説家になろう

【注意】※印は性的表現有ります

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる