1 / 1

夏の子ども

しおりを挟む

遺産を探せ。それが祖父の最期の言葉だった。劉遠(リウ・ユァン)は祖父が自分に遺したものを求めて獣道を歩いていた。

祖父の遺言状には、親族縁者の氏名とそれぞれに宛てた遺産の手がかりが記されていた。遠に与えられた鍵は「山」だ。祖父と夏休みを過ごした山のことだろう。遠は即断した。しかしもはや、見つけることができるかどうか。祖父が死去してから五年の歳月が流れている。

(ここまで僕を除け者にするとはねえ)

一族の誰も、遺産のことなど知らせてくれなかった。変わり者の遠は疎まれている。親切に教えてくれるような友人もいない。寄ってくるのは遠を陥れたいか利用したい人間ばかりだ。ロボット工学の奇才などと賞賛されても嬉しくなかった。ロボットの開発と販売という分野で劉家のシェアを伸ばしたのは祖父だ。だからこそ家業に協力もした。今や日増しに面倒になる。

思いがけず遺産のヒントを入手したときには気が逸った。それが無事なら必ず見つけたいし、鬱屈した日々を変える転機になるかもしれない。

落ち葉を踏んで進む。濃密な緑の匂いがないと、まるで知らない場所のようだ。

(冬に来るのは初めてなんだなあ)

耳をつんざく蝉の声がしない。よく来たなあと大笑する祖父もいない。それから。

――旦那さま、遠さま、お帰りなさい。

いつも出迎えてくれた朔(サク)がいない。

黒檀のような髪と瞳を日差しに煌めかせ、彼女は涼しげに佇んでいたものだ。山に遠たちが来るのは夏の間だけだった。朔はそれ以外の時期も含めて、別荘の管理を任されていたのだろう。これだけ時が経ったのでは解雇されているはずだ。どこかで元気にしているだろうか。

(川だ)

岩肌に挟まれた清流が見えれば、別荘はすぐそこだった。山は途方もなく広い。遺産の在り処が山中だとしても、何かしらの指示が別荘にあると考えるのが合理的だ。

――なぜ泣く、遠。

祖父の言葉がふと思い出される。

「にいや達が僕のロボットを屑だって言う」

かつてこの川で大泣きしたことがあった。わんわん喚きながら深みへ踏み込もうとした。幼心に、親兄弟にさえ理解されない自分など流されてしまえばいいと思い詰めたのだ。

「はっはぁ。お前の兄貴達は儂の孫とも思えん狭量だなあ」

節くれ立った手が遠を容易く捕まえ、涙を拭ってくれた。

「旦那さま、遠さま、ご無事ですか」

朔は河原でおろおろと立ちすくんでいた。

「大事ない」

祖父は手を振って応じた。

「兄貴達はな、お前の才が恐ろしいのさ」

「オソロシイ」

首を傾げた遠を抱き上げ、大股で岸へと戻り始めた。

「遠のロボットは上等だ。間違いない」

ロボットの制作者としてもディーラーとしても一流である祖父の賛辞だ。胸がいっぱいになった。

「いいか遠、行き詰まったら音楽だ! 朔、遠のために一曲頼む」

「はい、旦那さま」

朔の傍らにはいつでもチェロがあった。岩に腰掛け、チェロを身体にもたせかけた。弓はない。ただ弦を指で弾いた。

「わあ」

余韻の短い音がぽわん、ぽわんと飛んだ。まるでしゃぼん玉だ。瞬く間に遠の心は弾んだ。見事な効き目だった。

「遠。いつだってじいちゃんがついてる」

祖父は遠を強く抱き締めた。

「朔もですよ」

二人の満面の笑顔に、遠もつられて笑った。

(歌声みたいな音色だったなあ)

思えば遠の夏には、常に朔の音楽がたゆたっていた。

川縁から続く小道の先に、二階建てのロッジが見えた。屋根壁は色あせ、雑草が伸び放題になっている。それでも懐かしさが溢れた。合い鍵で玄関を開ける。

屋内には澱んだ冷気が満ちていた。長いこと窓を開けていないのだ。床板が腐っているかもしれない。慎重に歩を進める。

朔が立っていた台所。近くの柱に遠の成長を記録した傷が残っている。リビングのソファでは祖父がよくうたた寝をしていた。遠は穏やかな寝顔を眺めて飽きることを知らなかった。

(何か、置いてある)

知り尽くしているはずの空間に、見覚えのない本があった。表紙に印字はない。ページを捲ってみる。中表紙にも題などはなかった。さらに捲る。やっと文字を見つけた。手書きのようだった。

「朔の、日記じゃないか」

――八月三十一日。

日記は夏の終わりから始まっていた。

――旦那さまも、遠さまも来ない夏だった。こんなことは初めてだ。

祖父には欠かさず日記を付ける習慣があった。朔も影響を受けていたのかもしれない。

――三月十日。足が弱ってきている。

――五月一日。チェロを運ぶのに難儀する。

二度目の八月も、訪ねてくる者はなかったようだ。

――もう旦那様には会えないのかもしれない。

確かにその頃には、病がじりじりと祖父を蝕んでいた。三度目の八月は祖父が逝去した夏だ。四度目、五度目、八月三十一日だけは定期報告のように記事がある。合間に挟まれる日常は、身体のどこが動かない、という記録がほとんどだった。筆跡も徐々にぎこちなくなる。

日記は数ヶ月前の日付で途切れていた。

「朔はいつまでここにいたんだ……?」

日記には、別荘を出て行くことになったという記述がない。

「朔。朔っ」

遠は走り出した。朔の身体が日記の通りに悪くなっていったのだとすれば。

(一人で暮らせるわけがない)

朔の部屋は二階の一番手前だ。階段を駆け上る。力加減をする余裕はなかった。全力でノブを引いた。

「朔!」

朔がいた。

窓辺の椅子に、遠に背を向けて腰掛けていた。チェロを慕わしげに抱いている。硝子を透かして見えるのは玄関だ。誰かを待っているような恰好だった。

「僕だよ。遠が来たよ」

堪らず歩み寄る。もう一度朔のチェロが聞きたかった。遠はずっとここに帰ってきたかったのだ。

「身体は大丈夫なの」

肩に手をかけ、軽く引く。

ごとん、と鈍い音を立て、朔は椅子から転がり落ちた。

「え」

座っていた姿勢を全くそのままに、呻くことさえしない。瞳は鉛玉のように虚ろだった。

「え?」

「元気にしているか、遠」

そのとき声がした。

「じいちゃん!」

掠れてはいるが、聞き間違えるはずがない。

「このメッセージは、一定の条件下でお前の声紋が認証されると流れる仕組みになっている」

微かな声は朔の唇から零れていた。遠は膝をついて朔に縋った。

「もう分かったな。朔は儂の――最高傑作だ」

朔が。

「ロボット」

「儂が朔を作ったのは、働き盛りを過ぎた頃だ」

辛うじて動いている口元には、老いが認められなかった。彼女が疑似表皮と金属骨格で構成されていることの表れだ。遠の呼吸が早くなる。

「金の生る木にゃ虫が湧く。野心家ばかりに囲まれて、儂は疲れていた。下心なしに傍にいてくれる存在が欲しくなったのさ」

遠には祖父の心境が痛いほど理解できた。

「朔の無垢に、そしてある日生まれたお前に、儂はずっと救われていた。お前たちと過ごす夏がどれだけ大切な時間だったか」

「それは僕のほうだよ……!」

「朔こそが、お前に宛てた遺産だ。朔はお前の良き友人になるだろう」

少しずつ遠くへ離れてゆくように、雑音が入り交じる。

「じいちゃん。じいちゃん」

「劉遠。儂の可愛い孫息子」

「まだ行かないで!」

――幸せに。

祝詞のような囁きが落ちた。

静かになった。

「っああああああああ」

祖父は遠がすぐにやって来ると計算していたに違いない。あろうことかそれは叶わなかった。朔の繊細な機構にとって、メンテナンスのない七年は長すぎたのだ。

「あああああ。朔。じいちゃん。朔」

固まった腕の中に崩れ落ちた。朔は幼子をあやすような形で静止していた。チェロを弾く腕。もう弾かない腕。遺産はやはり失われていた。

「ご免下さい。華電通信の者です」

約束の相手が玄関に立った。遠ははいはいと返事をして扉を開けてやる。

「こんな辺鄙なところまで、酔狂だねえ」

それも初夏にだ。空調の効いた部屋で尚、記者は額の汗を拭っている。

「劉博士の新プロジェクトと聞いたら、来ないわけには行きませんよ。出来れば写真も撮らせて頂きたいのですが」

「いいよ。ついてきて」

記者を先導して階段を上る。

「あなたがロボット工学から手を引くという噂もありましたが、デマだったようですね」

「やりたいことが出来たからねえ」

「それが今回の作品ですか」

問いには答えず横顔で笑った。室内に記者を招く。客室三間の壁を抜いて作った研究室だ。

「彼女だよ」

作業台に女性型のロボットが横たわっていた。ゆったりと瞳を閉じている。首から下は、まだ内部機構がむき出しだ。

「これは」

記者が息を呑む。

「今までの作品とは趣が異なりますね」

「そう?」

「あなたは今まで、次々に新技術を生み出してきた。しかし今度の型は、なんというか……レトロです。かなり昔に流行った部品を使っていませんか」

「慧眼だね。最新の技術とパーツに、アンティークが混ざってるよ」

「時代遅れな印象は受けないのが流石です。何故こういったアプローチを?」

前のめりで訊いてくる。

「ただいま、って言いたいからかなぁ」

「へ」

朔を平穏に眠らせてやりたかった。けれども亡骸を廃棄処分にすることはどうしてもできなかった。だから。

「しばらくはこんな雰囲気の作品に取り組むつもり」

朔の一部を受け継いで、新たな機体を設計したのだ。

「夏休みの思い出みたいな、ね」

緑が勢いを増し生物が命を受け、山は再び賑やかになる。チェロの調べも戻るだろう。遠は窓からの光に目を細めた。眩い季節がすぐそこまで来ていた。

(了)120503

祖父の遺言状には、親族縁者の氏名とそれぞれに宛てた遺産の手がかりが記されていた。遠に与えられた鍵は「山」だ。祖父と夏休みを過ごした山のことだろう。遠は即断した。しかしもはや、見つけることができるかどうか。祖父が死去してから五年の歳月が流れている。

(ここまで僕を除け者にするとはねえ)

一族の誰も、遺産のことなど知らせてくれなかった。変わり者の遠は疎まれている。親切に教えてくれるような友人もいない。寄ってくるのは遠を陥れたいか利用したい人間ばかりだ。ロボット工学の奇才などと賞賛されても嬉しくなかった。ロボットの開発と販売という分野で劉家のシェアを伸ばしたのは祖父だ。だからこそ家業に協力もした。今や日増しに面倒になる。

思いがけず遺産のヒントを入手したときには気が逸った。それが無事なら必ず見つけたいし、鬱屈した日々を変える転機になるかもしれない。

落ち葉を踏んで進む。濃密な緑の匂いがないと、まるで知らない場所のようだ。

(冬に来るのは初めてなんだなあ)

耳をつんざく蝉の声がしない。よく来たなあと大笑する祖父もいない。それから。

――旦那さま、遠さま、お帰りなさい。

いつも出迎えてくれた朔(サク)がいない。

黒檀のような髪と瞳を日差しに煌めかせ、彼女は涼しげに佇んでいたものだ。山に遠たちが来るのは夏の間だけだった。朔はそれ以外の時期も含めて、別荘の管理を任されていたのだろう。これだけ時が経ったのでは解雇されているはずだ。どこかで元気にしているだろうか。

(川だ)

岩肌に挟まれた清流が見えれば、別荘はすぐそこだった。山は途方もなく広い。遺産の在り処が山中だとしても、何かしらの指示が別荘にあると考えるのが合理的だ。

――なぜ泣く、遠。

祖父の言葉がふと思い出される。

「にいや達が僕のロボットを屑だって言う」

かつてこの川で大泣きしたことがあった。わんわん喚きながら深みへ踏み込もうとした。幼心に、親兄弟にさえ理解されない自分など流されてしまえばいいと思い詰めたのだ。

「はっはぁ。お前の兄貴達は儂の孫とも思えん狭量だなあ」

節くれ立った手が遠を容易く捕まえ、涙を拭ってくれた。

「旦那さま、遠さま、ご無事ですか」

朔は河原でおろおろと立ちすくんでいた。

「大事ない」

祖父は手を振って応じた。

「兄貴達はな、お前の才が恐ろしいのさ」

「オソロシイ」

首を傾げた遠を抱き上げ、大股で岸へと戻り始めた。

「遠のロボットは上等だ。間違いない」

ロボットの制作者としてもディーラーとしても一流である祖父の賛辞だ。胸がいっぱいになった。

「いいか遠、行き詰まったら音楽だ! 朔、遠のために一曲頼む」

「はい、旦那さま」

朔の傍らにはいつでもチェロがあった。岩に腰掛け、チェロを身体にもたせかけた。弓はない。ただ弦を指で弾いた。

「わあ」

余韻の短い音がぽわん、ぽわんと飛んだ。まるでしゃぼん玉だ。瞬く間に遠の心は弾んだ。見事な効き目だった。

「遠。いつだってじいちゃんがついてる」

祖父は遠を強く抱き締めた。

「朔もですよ」

二人の満面の笑顔に、遠もつられて笑った。

(歌声みたいな音色だったなあ)

思えば遠の夏には、常に朔の音楽がたゆたっていた。

川縁から続く小道の先に、二階建てのロッジが見えた。屋根壁は色あせ、雑草が伸び放題になっている。それでも懐かしさが溢れた。合い鍵で玄関を開ける。

屋内には澱んだ冷気が満ちていた。長いこと窓を開けていないのだ。床板が腐っているかもしれない。慎重に歩を進める。

朔が立っていた台所。近くの柱に遠の成長を記録した傷が残っている。リビングのソファでは祖父がよくうたた寝をしていた。遠は穏やかな寝顔を眺めて飽きることを知らなかった。

(何か、置いてある)

知り尽くしているはずの空間に、見覚えのない本があった。表紙に印字はない。ページを捲ってみる。中表紙にも題などはなかった。さらに捲る。やっと文字を見つけた。手書きのようだった。

「朔の、日記じゃないか」

――八月三十一日。

日記は夏の終わりから始まっていた。

――旦那さまも、遠さまも来ない夏だった。こんなことは初めてだ。

祖父には欠かさず日記を付ける習慣があった。朔も影響を受けていたのかもしれない。

――三月十日。足が弱ってきている。

――五月一日。チェロを運ぶのに難儀する。

二度目の八月も、訪ねてくる者はなかったようだ。

――もう旦那様には会えないのかもしれない。

確かにその頃には、病がじりじりと祖父を蝕んでいた。三度目の八月は祖父が逝去した夏だ。四度目、五度目、八月三十一日だけは定期報告のように記事がある。合間に挟まれる日常は、身体のどこが動かない、という記録がほとんどだった。筆跡も徐々にぎこちなくなる。

日記は数ヶ月前の日付で途切れていた。

「朔はいつまでここにいたんだ……?」

日記には、別荘を出て行くことになったという記述がない。

「朔。朔っ」

遠は走り出した。朔の身体が日記の通りに悪くなっていったのだとすれば。

(一人で暮らせるわけがない)

朔の部屋は二階の一番手前だ。階段を駆け上る。力加減をする余裕はなかった。全力でノブを引いた。

「朔!」

朔がいた。

窓辺の椅子に、遠に背を向けて腰掛けていた。チェロを慕わしげに抱いている。硝子を透かして見えるのは玄関だ。誰かを待っているような恰好だった。

「僕だよ。遠が来たよ」

堪らず歩み寄る。もう一度朔のチェロが聞きたかった。遠はずっとここに帰ってきたかったのだ。

「身体は大丈夫なの」

肩に手をかけ、軽く引く。

ごとん、と鈍い音を立て、朔は椅子から転がり落ちた。

「え」

座っていた姿勢を全くそのままに、呻くことさえしない。瞳は鉛玉のように虚ろだった。

「え?」

「元気にしているか、遠」

そのとき声がした。

「じいちゃん!」

掠れてはいるが、聞き間違えるはずがない。

「このメッセージは、一定の条件下でお前の声紋が認証されると流れる仕組みになっている」

微かな声は朔の唇から零れていた。遠は膝をついて朔に縋った。

「もう分かったな。朔は儂の――最高傑作だ」

朔が。

「ロボット」

「儂が朔を作ったのは、働き盛りを過ぎた頃だ」

辛うじて動いている口元には、老いが認められなかった。彼女が疑似表皮と金属骨格で構成されていることの表れだ。遠の呼吸が早くなる。

「金の生る木にゃ虫が湧く。野心家ばかりに囲まれて、儂は疲れていた。下心なしに傍にいてくれる存在が欲しくなったのさ」

遠には祖父の心境が痛いほど理解できた。

「朔の無垢に、そしてある日生まれたお前に、儂はずっと救われていた。お前たちと過ごす夏がどれだけ大切な時間だったか」

「それは僕のほうだよ……!」

「朔こそが、お前に宛てた遺産だ。朔はお前の良き友人になるだろう」

少しずつ遠くへ離れてゆくように、雑音が入り交じる。

「じいちゃん。じいちゃん」

「劉遠。儂の可愛い孫息子」

「まだ行かないで!」

――幸せに。

祝詞のような囁きが落ちた。

静かになった。

「っああああああああ」

祖父は遠がすぐにやって来ると計算していたに違いない。あろうことかそれは叶わなかった。朔の繊細な機構にとって、メンテナンスのない七年は長すぎたのだ。

「あああああ。朔。じいちゃん。朔」

固まった腕の中に崩れ落ちた。朔は幼子をあやすような形で静止していた。チェロを弾く腕。もう弾かない腕。遺産はやはり失われていた。

「ご免下さい。華電通信の者です」

約束の相手が玄関に立った。遠ははいはいと返事をして扉を開けてやる。

「こんな辺鄙なところまで、酔狂だねえ」

それも初夏にだ。空調の効いた部屋で尚、記者は額の汗を拭っている。

「劉博士の新プロジェクトと聞いたら、来ないわけには行きませんよ。出来れば写真も撮らせて頂きたいのですが」

「いいよ。ついてきて」

記者を先導して階段を上る。

「あなたがロボット工学から手を引くという噂もありましたが、デマだったようですね」

「やりたいことが出来たからねえ」

「それが今回の作品ですか」

問いには答えず横顔で笑った。室内に記者を招く。客室三間の壁を抜いて作った研究室だ。

「彼女だよ」

作業台に女性型のロボットが横たわっていた。ゆったりと瞳を閉じている。首から下は、まだ内部機構がむき出しだ。

「これは」

記者が息を呑む。

「今までの作品とは趣が異なりますね」

「そう?」

「あなたは今まで、次々に新技術を生み出してきた。しかし今度の型は、なんというか……レトロです。かなり昔に流行った部品を使っていませんか」

「慧眼だね。最新の技術とパーツに、アンティークが混ざってるよ」

「時代遅れな印象は受けないのが流石です。何故こういったアプローチを?」

前のめりで訊いてくる。

「ただいま、って言いたいからかなぁ」

「へ」

朔を平穏に眠らせてやりたかった。けれども亡骸を廃棄処分にすることはどうしてもできなかった。だから。

「しばらくはこんな雰囲気の作品に取り組むつもり」

朔の一部を受け継いで、新たな機体を設計したのだ。

「夏休みの思い出みたいな、ね」

緑が勢いを増し生物が命を受け、山は再び賑やかになる。チェロの調べも戻るだろう。遠は窓からの光に目を細めた。眩い季節がすぐそこまで来ていた。

(了)120503

0

お気に入りに追加

1

この作品の感想を投稿する

あなたにおすすめの小説

株式会社ロンギヌスの槍

西海子(さいかち)

SF

古代地球文字の解読に携わる青年とその周囲の、言語についてちょっと考えさせるようなゆるっと日常SF。

ひとまず短編一本のみ。

気が向いたら同じ世界で何か書くかも?

さなコン2024投稿作の移植です。

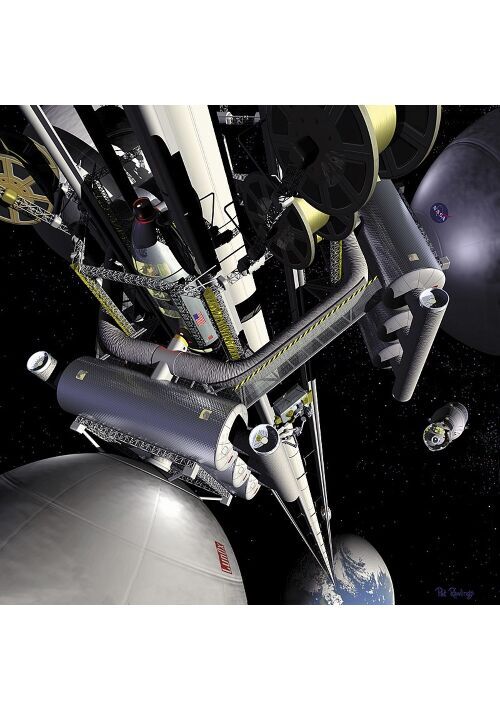

宇宙エレベーター

morituna

SF

25年間の建設工期で作られた、この宇宙エレベーターの全長は96,000kmです。

この場所が、地球上の、宇宙への発着点でアース・ポートです。

このアース・ポートは、ここ、グベ島の赤道上に、陸上部分と海上部分に分けて建設されています。

陸上部分は、順次、空港やホテル、宇宙開発に関係する企業の研究所が誘致され、大きな街になります。

海中トンネルで結んだ海上部分には、宇宙エレベーターのクライマー発着場、出発・到着ロビー、管理施設のほか、格納庫、修理工場、倉庫、研究開発センターなど、アース・ポートの要(かなめ)となる施設があります。

海上施設は、直径約400mで、最下部に造られた中空のコンクリートの浮力で、海に浮かんでいます。宇宙へと延びるケーブルを固定している部分では、海水を利用したバラスト調整システムによって、ケーブルにかかるテンションを制御しています。

静止軌道上には、最大規模の駅、静止軌道ステーションがあります。

静止軌道ステーションでは、大規模な宇宙太陽光発電や宇宙環境を活かした研究開発などが行なえるほか、地上からの観光地としても利用できます。

【短編】交差するXと処刑するYの傾き

常に移動する点P

SF

時間法が制定され、過去への旅行が可能になった時代。

過去への干渉はご法度とされ、ただちに処刑される。

処刑を執行するのが、執行官。

三年前に起きた、自動車事故。

歩いていた女の子はかすり傷だった。

この事件をなかったことにしようと

最初に干渉したのは「タイムチェンジャー」という過去干渉を生業とする業者だった。

不思議なことに、この業者を処刑した執行官が今度は

自らタイムリープし、干渉をはじめたのだ。

事故がおこらないようにと立ち振る舞う。

この交通事故の六回目の過去干渉、

俺は執行官として派遣された。

皆が命をかけてまで

事故を阻止しようとし続けた理由がようやく

わかる。

※この作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。

「メジャー・インフラトン」序章2/7(僕のグランドゼロ〜マズルカの調べに乗って。少年兵の季節FIRE!FIRE!FIRE! No1. )

あおっち

SF

敵の帝国、AXISがいよいよ日本へ攻めて来たのだ。その島嶼攻撃、すなわち敵の第1次目標は対馬だった。

この序章2/7は主人公、椎葉きよしの少年時代の物語です。女子高校の修学旅行中にAXIS兵士に襲われる女子高生達。かろうじて逃げ出した少女が1人。そこで出会った少年、椎葉きよしと布村愛子、そして少女達との出会い。

パンダ隊長と少女達に名付けられたきよしの活躍はいかに!少女達の運命は!

ジャンプ血清保持者(ゼロ・スターター)椎葉きよしを助ける人々。そして、初めての恋人ジェシカ。札幌、定山渓温泉に集まった対馬島嶼防衛戦で関係を持った家族との絆のストーリー。

彼らに関連する人々の生き様を、笑いと涙で送る物語。疲れたあなたに贈る微妙なSF物語です。

是非、ご覧あれ。

※加筆や修正が予告なしにあります。

【毎日20時更新】アンメリー・オデッセイ

ユーレカ書房

ミステリー

からくり職人のドルトン氏が、何者かに殺害された。ドルトン氏の弟子のエドワードは、親方が生前大切にしていた本棚からとある本を見つける。表紙を宝石で飾り立てて中は手書きという、なにやらいわくありげなその本には、著名な作家アンソニー・ティリパットがドルトン氏とエドワードの父に宛てた中書きが記されていた。

【時と歯車の誠実な友、ウィリアム・ドルトンとアルフレッド・コーディに。 A・T】

なぜこんな本が店に置いてあったのか? 不思議に思うエドワードだったが、彼はすでにおかしな本とふたつの時計台を巡る危険な陰謀と冒険に巻き込まれていた……。

【登場人物】

エドワード・コーディ・・・・からくり職人見習い。十五歳。両親はすでに亡く、親方のドルトン氏とともに暮らしていた。ドルトン氏の死と不思議な本との関わりを探るうちに、とある陰謀の渦中に巻き込まれて町を出ることに。

ドルトン氏・・・・・・・・・エドワードの親方。優れた職人だったが、職人組合の会合に出かけた帰りに何者かによって射殺されてしまう。

マードック船長・・・・・・・商船〈アンメリー号〉の船長。町から逃げ出したエドワードを船にかくまい、船員として雇う。

アーシア・リンドローブ・・・マードック船長の親戚の少女。古書店を開くという夢を持っており、謎の本を持て余していたエドワードを助ける。

アンソニー・ティリパット・・著名な作家。エドワードが見つけた『セオとブラン・ダムのおはなし』の作者。実は、地方領主を務めてきたレイクフィールド家の元当主。故人。

クレイハー氏・・・・・・・・ティリパット氏の甥。とある目的のため、『セオとブラン・ダムのおはなし』を探している。

Condense Nation

鳳

SF

西暦XXXX年、突如としてこの国は天から舞い降りた勢力によって制圧され、

正体不明の蓋世に自衛隊の抵抗も及ばずに封鎖されてしまう。

海外逃亡すら叶わぬ中で資源、優秀な人材を巡り、内戦へ勃発。

軍事行動を中心とした攻防戦が繰り広げられていった。

生存のためならルールも手段も決していとわず。

凌ぎを削って各地方の者達は独自の術をもって命を繋いでゆくが、

決して平坦な道もなくそれぞれの明日を願いゆく。

五感の界隈すら全て内側の央へ。

サイバーとスチームの間を目指して

登場する人物・団体・名称等は架空であり、

実在のものとは関係ありません。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる