11 / 23

風火との出逢い

しおりを挟む

さっきから、水琴は不思議そうに少年を見ていた。

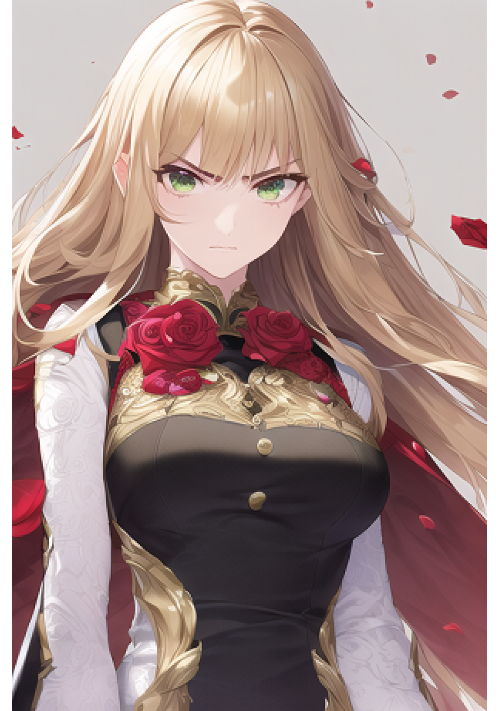

施設の庭にあるベンチに座り、金髪の少年は何かきらきらしたものを手に持ち、眺めている。

よく見るとその少年の瞳は、紅よりも赤い。

水琴は赤い瞳の人間を見たのは初めてだったし、彼が持っている不思議なきらきらしたものを見たのも初めてだった。

あまり夢中になって見ていたため、日の光が動いてはじめ日陰だったそこが日なたに変わっていたことに気づかず、ほっぺたが熱くなってきてしまった。

「いつまでもそんなところにいると、焦げたビスケットみたいになっちゃうぞ」

自分を見つめる少女の存在に気づいていたらしい。

ついに苦笑して、少年は声をかけた。

「こっちへおいでよ」

手招きされて、水琴は少年の隣に座る。

ちょうど木陰になっていて、日が遮られて涼しかった。

ほてった頬を手で押さえながら、水琴は改めて少年を見上げた。

肩にかかるくらいの髪を、ひとつに束ねている。

穏やかな顔は整っていて美しかった。

「ぼくのどこが、そんなに珍しいの?」

食い入るような水琴の視線に、少年は微笑する。

「赤い瞳。宝石みたい。それにあなた、とってもきれい」

きれいと言われたのは初めてではない。

少年は素直に「ありがとう」と礼を言った。

「ぼくは風火(かざか)。きみは?」

「あたしは水琴。おかあさんと一緒に来たの」

「きみも能力者なの?」

「違うわ。チカラを持ってるのはおかあさんのほう。風火は?」

「ぼくは能力者だよ」

「じゃあ、もうチカラをあげた?」

「ああ。研究所に提供したよ」

提供、という言葉が分からなくて首を傾げる水琴の様子がおかしくて、風火は吹き出した。

「きみはいくつ?」

「六つよ。もうクッキーだって焼けるのよ」

少しムキになる水琴を宥めながら、風火は出来る限りの自己紹介をした。

風火は水琴よりも三つ年上だった。

故郷に派両親と兄姉がいるが、どうやら家族にはチカラを持つ少年は必要なかったようだ。

いつも腫れものに触るように恐れて接され、優しい風火は家族のために故郷を出、施設に来たのだ。

「役に立つようなチカラなら、対応も少しは違うものになってたんだろうけど」

風火は言う。

彼のチカラは、少し特殊なものだった。

自分のものでも他の能力者のものでも、チカラそのものを中和し、消滅させてしまうのだ。

それ自体も生活に必要なものではない上に、そのチカラを使うのにも風火自身が莫大な体力を必要とするため、ほとんど使うことはなかった。

話し終わると、風火はやがて持っていた「きらきらするもの」を水琴に見せた。

それはガラス玉で、中に星のような蒼い光が散っている。

ここにくる途中、立ち寄った村で小さな女の子にもらったのだ、と彼は言った。

水琴があんまりうっとりと見つめるので、風火はそれを彼女にあげた。

それから数日の間に、ふたりはよく遊ぶようになった。

大抵は施設の庭を散歩したり、そこを使って隠れ鬼をしたり、木の葉の裏に字や絵をかいたり、他愛ない遊びだった。

それでも施設にいる同年代の子供はふたりだけだったし、何よりも彼らはよく気が合った。

三つ年上である風火の相手としては──もっともそれ以前に彼はかなり大人びてはいたが──水琴は物足りないはずだったが、そこを風火はよく考えていて、なにかというと水琴を尊重した。

花冠をつくりたいと言えばいやがらずにモデルになったし(風火は花がとても似合った)、泥をこねてお菓子をつくろうと言えば、気の利いたアイディアを出して「泥菓子」をより良いものにして水琴を喜ばせた。

そんなふうだったから、水琴がこの美しく優しい少年に恋するのに長い時間はかからなかった。

水琴にとって、それは初恋だった。

故郷に対象となる少年はいないこともなかったが、水琴たちは村から離れた家でひっそりと暮らしていたし、村との関わり合いもほとんどなかった。

村人たちも、チカラを持った空水を恐がってめったに近づくこともなかった。

水琴にとって、こんなに優しく接してくれた少年は初めてだったのだ。

そしてまた、風火も水琴をとても大事に扱った。

能力者である彼は今まで微笑まれたことがなかった。

家族ですら、彼には笑顔を向けなかった。

でも、水琴は違った。

自分に笑顔を向けてくれる少女を、彼は何よりも大切に思い始めていた。

施設の庭にあるベンチに座り、金髪の少年は何かきらきらしたものを手に持ち、眺めている。

よく見るとその少年の瞳は、紅よりも赤い。

水琴は赤い瞳の人間を見たのは初めてだったし、彼が持っている不思議なきらきらしたものを見たのも初めてだった。

あまり夢中になって見ていたため、日の光が動いてはじめ日陰だったそこが日なたに変わっていたことに気づかず、ほっぺたが熱くなってきてしまった。

「いつまでもそんなところにいると、焦げたビスケットみたいになっちゃうぞ」

自分を見つめる少女の存在に気づいていたらしい。

ついに苦笑して、少年は声をかけた。

「こっちへおいでよ」

手招きされて、水琴は少年の隣に座る。

ちょうど木陰になっていて、日が遮られて涼しかった。

ほてった頬を手で押さえながら、水琴は改めて少年を見上げた。

肩にかかるくらいの髪を、ひとつに束ねている。

穏やかな顔は整っていて美しかった。

「ぼくのどこが、そんなに珍しいの?」

食い入るような水琴の視線に、少年は微笑する。

「赤い瞳。宝石みたい。それにあなた、とってもきれい」

きれいと言われたのは初めてではない。

少年は素直に「ありがとう」と礼を言った。

「ぼくは風火(かざか)。きみは?」

「あたしは水琴。おかあさんと一緒に来たの」

「きみも能力者なの?」

「違うわ。チカラを持ってるのはおかあさんのほう。風火は?」

「ぼくは能力者だよ」

「じゃあ、もうチカラをあげた?」

「ああ。研究所に提供したよ」

提供、という言葉が分からなくて首を傾げる水琴の様子がおかしくて、風火は吹き出した。

「きみはいくつ?」

「六つよ。もうクッキーだって焼けるのよ」

少しムキになる水琴を宥めながら、風火は出来る限りの自己紹介をした。

風火は水琴よりも三つ年上だった。

故郷に派両親と兄姉がいるが、どうやら家族にはチカラを持つ少年は必要なかったようだ。

いつも腫れものに触るように恐れて接され、優しい風火は家族のために故郷を出、施設に来たのだ。

「役に立つようなチカラなら、対応も少しは違うものになってたんだろうけど」

風火は言う。

彼のチカラは、少し特殊なものだった。

自分のものでも他の能力者のものでも、チカラそのものを中和し、消滅させてしまうのだ。

それ自体も生活に必要なものではない上に、そのチカラを使うのにも風火自身が莫大な体力を必要とするため、ほとんど使うことはなかった。

話し終わると、風火はやがて持っていた「きらきらするもの」を水琴に見せた。

それはガラス玉で、中に星のような蒼い光が散っている。

ここにくる途中、立ち寄った村で小さな女の子にもらったのだ、と彼は言った。

水琴があんまりうっとりと見つめるので、風火はそれを彼女にあげた。

それから数日の間に、ふたりはよく遊ぶようになった。

大抵は施設の庭を散歩したり、そこを使って隠れ鬼をしたり、木の葉の裏に字や絵をかいたり、他愛ない遊びだった。

それでも施設にいる同年代の子供はふたりだけだったし、何よりも彼らはよく気が合った。

三つ年上である風火の相手としては──もっともそれ以前に彼はかなり大人びてはいたが──水琴は物足りないはずだったが、そこを風火はよく考えていて、なにかというと水琴を尊重した。

花冠をつくりたいと言えばいやがらずにモデルになったし(風火は花がとても似合った)、泥をこねてお菓子をつくろうと言えば、気の利いたアイディアを出して「泥菓子」をより良いものにして水琴を喜ばせた。

そんなふうだったから、水琴がこの美しく優しい少年に恋するのに長い時間はかからなかった。

水琴にとって、それは初恋だった。

故郷に対象となる少年はいないこともなかったが、水琴たちは村から離れた家でひっそりと暮らしていたし、村との関わり合いもほとんどなかった。

村人たちも、チカラを持った空水を恐がってめったに近づくこともなかった。

水琴にとって、こんなに優しく接してくれた少年は初めてだったのだ。

そしてまた、風火も水琴をとても大事に扱った。

能力者である彼は今まで微笑まれたことがなかった。

家族ですら、彼には笑顔を向けなかった。

でも、水琴は違った。

自分に笑顔を向けてくれる少女を、彼は何よりも大切に思い始めていた。

0

お気に入りに追加

0

あなたにおすすめの小説

異世界×お嬢様×巨大ロボ=世界最強ですわ!?

風見星治

SF

題名そのまま、異世界ファンタジーにお嬢様と巨大ロボを混ぜ合わせた危険な代物です。

一応短編という設定ですが、100%思い付きでほぼプロット同然なので拙作作品共通の世界観に関する設定以外が殆ど決まっておらず、

SFという大雑把なカテゴリに拙作短編特有の思い付き要素というスパイスを振りかけたジャンクフード的な作品です。

救世主はいつだってダサいもんだ

一作

SF

35歳。無職。カネなし。女なし。現世では絶望していたとある普通の男。

だが彼は救世主だった。

男が全て死んだ世界で、女たちと交わり人類を存続させるという使命を持った男の一代記。

食事届いたけど配達員のほうを食べました

ベータヴィレッジ 現実沈殿村落

BL

なぜ自転車に乗る人はピチピチのエロい服を着ているのか?

そう思っていたところに、食事を届けにきたデリバリー配達員の男子大学生がピチピチのサイクルウェアを着ていた。イケメンな上に筋肉質でエロかったので、追加料金を払って、メシではなく彼を食べることにした。

何を間違った?【完結済】

maruko

恋愛

私は長年の婚約者に婚約破棄を言い渡す。

彼女とは1年前から連絡が途絶えてしまっていた。

今真実を聞いて⋯⋯。

愚かな私の後悔の話

※作者の妄想の産物です

他サイトでも投稿しております

【アルファポリスで稼ぐ】新社会人が1年間で会社を辞めるために収益UPを目指してみた。

紫蘭

エッセイ・ノンフィクション

アルファポリスでの収益報告、どうやったら収益を上げられるのかの試行錯誤を日々アップします。

アルファポリスのインセンティブの仕組み。

ど素人がどの程度のポイントを貰えるのか。

どの新人賞に応募すればいいのか、各新人賞の詳細と傾向。

実際に新人賞に応募していくまでの過程。

春から新社会人。それなりに希望を持って入社式に向かったはずなのに、そうそうに向いてないことを自覚しました。学生時代から書くことが好きだったこともあり、いつでも仕事を辞められるように、まずはインセンティブのあるアルファポリスで小説とエッセイの投稿を始めて見ました。(そんなに甘いわけが無い)

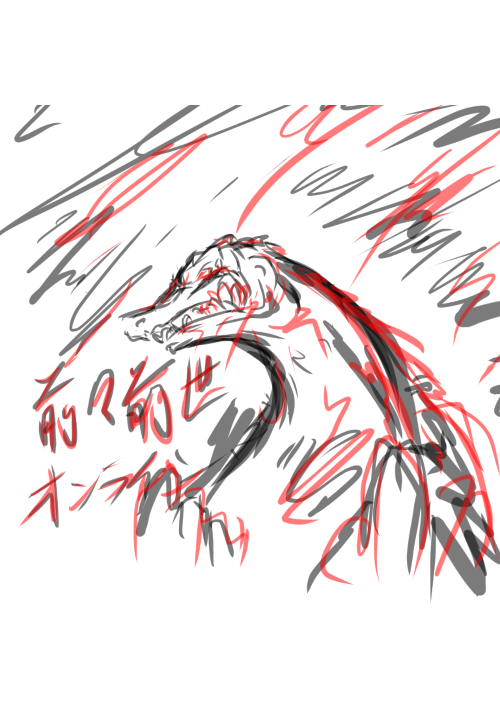

前々前世オンライン 〜前世スピノサウルスだった私、ラスボス扱いされてて泣きたいけど鳴くしかできないから代わりに全プレイヤーを泣かしてやる

虎戸リア

SF

【前々前世オンラインVerβ】

それは前世の姿を占い、実際にその姿となって仮想空間で過ごせるVRオンラインゲーム

最近不幸が続く主人公はそんな現実を変えるべく、軽い気持ちでこのまずこのゲームの体験版に手を出したのだが……

「前世が見たかっただけなのになんでえええええ!」

操作ミスでサバイバルモードにしてしまった主人公を待っていたのは、プレイヤー同士が前世の姿で殺し合うシビアな死にゲーだった。

ゲーム知識も経験も皆無な主人公だったが、前世がチートキャラ——【スピノサウルス】なのを良いことに、徐々にこのゲームにハマっていく

これは、野生のラスボスと化した主人公の、ランキング一位になるまでの物語である

小説家になろう様にてVRジャンル日間ランキング1位、週間ランキング2位!!

*この作品は小説家になろう様、ノベルアップ+様でも投稿しております

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる