7 / 95

湖4★

しおりを挟む「ほんっとーにごめん!」

ぱんっ!と両手を顔の前で合わせるのは一楓だ。

前回利用した居酒屋にまた集合し、健と大智に向かって頭を下げている。

リーズナブルで財布に優しい居酒屋は、今日もとても賑わっていた。

「姉ちゃんも予想外のことだったんだし、もういいよ」

すごく怖かったけど、と大智。

健は運ばれてきたビールをぐびぐびと飲み干している。

「確かに予想外は予想外だったけど……」

「ま、俺らは無事だったしいいんじゃないっすか」

空になったグラスを置いて健が素っ気なく言った。

「でも……」と食い下がる一楓に健は続ける。

「成り行きはどうであれ、俺は “あの子” を救えました。あれで良かったのかはわからないけど、救えたと思っています。自分にそんな力があるなんて思ったこともなかった」

健の言う “あの子” とは、2日前に訪れた湖で救いを求めていた、女の子の幽霊だ。

理由はわからないが、湖で自殺し、その場所に囚われて湖をさまよっていた。

「一楓さんが教えてくれたんです」

むしろありがとうございます、と健は頭を下げた。

「健くん……」

非常に良い感じで話はまとまったようだが、顔を上げた健の口の周りにはビールの泡がついている。

締まらないなぁ……と大智は思った。

「ところで姉ちゃん、湖のいたずら好きのおじいちゃんはほっといていいの?」

湖にいるという、古参のいたずら好きな幽霊のことだ。そもそも、湖に赴いた本題はこちらだったのだ。

驚かせて楽しむだけで特に悪さはしないというが、驚かされるほうはたまったものではない。

「あぁ、あのおじいちゃんね。前に一度、そのことで依頼を受けたのよね。それで話を聞きに行ったんだけど……」

頬杖をついた一楓は、懐かしむように話し始めた。

❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎

湖に出没するという老人を然るべき場所へ導いてほしい、との依頼を受けた一楓は湖へとやってきた。

時刻は0時を回った頃、少し肌寒い風の吹く日だった。

湖までの遊歩道が街灯に照らされ、その道筋を一楓は辿り歩いていった。

「さて、件の人はどこかなっと」

一楓は湖をぐるっと回って探すことにした。

水辺は気温が一層と低いので、体を温めるにはちょうどいい。

歩くたびにギシッギシッと板張りの遊歩道が軋む。

たまに浮いた板や隙間に足をひっかけて転びそうになるのを、なんとか持ちこたえて歩く。懐中電灯持ってくればよかった。

街灯はあるが、なんとも心もとない明るさなのだ。

しばらく歩いていくと、チカチカと点滅している街灯が一つあった。

街灯の下にはベンチが置いてある。

チカッ……チカチカッ……

不規則に点滅する街灯はそこの一つだけだ。周りを見ても、他の街灯はぼんやりとだが点いている。

一楓は街灯に近づき、下から上まで見上げる。

街灯をぐるっと回って見る。

ベンチの後ろ、下、くまなく見るが何もない。

ただ単に電灯が切れかかってるだけか。

気を取り直して遊歩道を進もうとすると、また板に蹴つまずいた。

「わっ」

危ないなぁ、と体勢を持ち直したところで違和感を覚えた。

板に足をひっかけたと思ったが、もっとこう、柔らかいものだったような。

「あっ」

確かめるため振り返って見ると、違和感の正体が横たわっていた。

横たわっていたのだ。

件の老人が。

仰向けに寝転がり、空を見上げている。

湖の周りは街灯があるのでうっすらと明るいが、街灯のないところで見上げれば満点の星空と月灯りが照らして綺麗なことだろう。

老人はその星空を見ていたのだ。

わざわざ、誰かがつまづくように片膝を立てながら。

「お嬢さんには、私が視えるのかい?」

老人が寝転んだまま一楓に尋ねた。

「あなたのことで依頼を受けてきました」

一楓は老人の傍にしゃがみ込んで答える。

老人は「よっこらしょ」と体を起こそうとするがうまく起き上がれず、一楓が手を引いて起こしてやった。

「すまんね、年老いてるもんだから。死んでも身軽にはならなんだなぁ」

「そういうものですか」

「そういうものらしい」

老人はベンチに移動して重たげな動作で腰掛け、一楓に隣を勧めた。

「ハンカチなど気の利いたものを敷いてやれんのだが」

「おかまいなく」

一楓は老人の隣に腰掛けた。

ずいぶんと紳士な幽霊だ。湖に来る人たちにやたらとちょっかいをかけると聞いていたのに。

「依頼か。私をあの世に送るのか?」

「然るべき所へ送ってほしい、とは言われています」

「然るべき、か。それは一体どこを指すのだろうね」

老人は難しい質問を返してくる。

生きている一楓には到底わかるはずがない。死んだ者にもわからないのであれば、尚更のこと。

「どこかはわかりません。ですが、導くことはできます」

それが一楓の使命だ。

除霊のように強制的に送るのではなく、この世に残る未練を取り除いて浄化してあげる。

誰にでもできることではない。

だが、一楓はその才に長けていた。

家が神社ということもあり、父はその才を生かそうと尽力してくれた。

おかげでそれを生業としてやっている。

「生憎だが、私はもうしばらく成仏する気はないんだ」

老人は膝をさすりながら湖を眺めた。

「なぜです?」

一楓も同じように湖を眺めてみたが、真っ暗で何も見えなかった。

「私は、家内をここで待っているんだ」

「奥さんを?」

「ああ、月命日に必ず来てくれる。あいつも足が不自由で大変だろうに」

律儀に毎月来なくてもいいのに、と言う老人の横顔は幸せそうに微笑んでいた。

さて、どうしたものか。

「奥さんは毎月ここに来るんですね」

「そうだ。このベンチに座って、こうやって一緒に湖を眺めるんだ」

「そうですか。あなたは、だからここから動けないんですか?」

「それは少し違う」

老人は否定した。

止まっていた膝をさする手がまた動き出した。

「私はさっき、家内をここで待っていると言ったね」

「言いましたね」

「それは月命日に来る家内を待っている、という意味ではないんだ」

「それは、つまり?」

「家内が死んで、ここに来るのを待っている、ということだ」

一楓は老人を見た。

老人もまた、一楓を見ている。

「家内には残りの人生を楽しく過ごしてほしい。楽しく過ごして、もういいかなと思ったら、こちらに来てほしいと思っている」

それまで、私はいつまでもここで待っている。

老人は遠くを見るように目を細めて再び湖を見た。

「あなたは、奥さんと一緒にあちらの世界にいきたいのですね」

「どこの世界かはわからない。だが、長年連れ添ってきたんだ。一緒がいいじゃないか」

老人は照れ臭そうに頭を掻いた。

「月命日に毎度来られるほど悲しまれるのは困る。だが、矛盾しているが、嬉しいものだ」

その気持ちはよくわかる、と一楓は頷いた。

承認欲求とは人間の中でも一際大きな欲求だと思う。それが満たされるのはどれだけ気持ちのいいことか。

だが、ここにあるのはそんなドロドロとした卑しいものではない。

これこそが、無償の愛だ。

一楓はそう思わずにはいられなかった。

老人を心から羨ましく思う。

「さてお嬢さん、そんなわけだから、ここはひとつ目を瞑ってくれんかね」

「そんな素敵な話をされてしまっては、目を瞑るしかないですね」

ですが、と一楓は続ける。

「いたずらは控えてもらえますか?」

「いたずらか……」

老人は決まりが悪そうな顔をし、足元に視線をそらした。

「これまた矛盾した話なんだが、いたずらは、私がここにいるという証というか……。いたずらをする老人がいると話が回れば、家内は私を忘れないだろう? 月命日に来るんだからそんなわけはないんだが、不安もあって、つい……」

なんと可愛らしい老人なのだろうか。

本来であればきちんと正さなければいけないのだが、同情が勝ってしまう。

これは奥さんも甲斐甲斐しく世話焼くわ、と一楓は思った。

「今回は目を瞑ります。でも、いたずらは控えてくださいね」

「わかった。控えよう」

「なにか未練があってそんなことをしてるんじゃないかって、本当にあなたのことを心配してるんです。絶対ですよ」

「心配? ……一体誰が」

一楓はふふっ、と笑った。

「あなたの奥さんです」

老人は目を丸くした。

「なんだ、心配性なやつだなぁ」

くしゃりと顔を崩した老人は、この世で誰よりも一番幸せそうに笑った。

❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎

「と、いうわけです」

カラン、とグラスの氷が音を立てた。

めずらしくカクテルを飲んでいた健のグラスにはもう氷しか入っていない。

「じゃあ、そのおじいちゃんは奥さんが亡くなるまでそこにいるってことか」

話に聞き入っていた大智が腕を組む。

健はカクテルをおかわりしようか迷っていた。

甘い、やっぱハイボールにしようかな。と、考えていると一楓が健を見た。

「それなんだけど、健くん」

「はい?」

ウイスキーはどれにしようかな、とメニューに手を伸ばしたところだった。

「そのおじいちゃんが奥さんと一緒になったら、健くんが導いてあげてほしいんだけど」

「……はい?」

「おじいちゃん、もう結構長くあの湖にいるのよ。もしかしたら湖から動けなくなってるかもしれないの」

「なぜです?」

「地縛霊って言えばわかるかな?」

なるほど、と健は頷いた。

そもそも思い出の場所なのだから、そこにずっとこだわっていれば土地に縛られる可能性は高い。

健は「わかりました」と了承して、改めてメニューに手を伸ばした。

「じゃあ健、姉ちゃんの手伝いしてくれるってことだよね?」

大智が両手に握りこぶしをつくって健を見ている。

「最初からそう言ってるだろ」

なんなんだ、と健は思ったが、考えてみれば危険と恐怖の隣り合わせのバイトだ。

大智と一楓はそれを懸念して、何度も確認してくれているのだろう。

俺に務まるか? とか、危険手当は出るのか? とか思考を巡らせるが、だめだ酒が回っている。なんでもいいや。

「健くん、ありがとう。正式に決まりということで、私の仕事のこと、詳しく話すね」

以前聞きそびれていた仕事内容を一楓が説明していく。

その声を聞いているうちに、健はぼんやりと睡魔に襲われ始めていた。

心地いい。酒が回る。そうか、カクテルだ。甘いからがぶ飲みしてしまった。

一楓が話し、大智が相槌を打つ。

声が遠くにきこえる。

寝てはダメだと思いながらも、健は心地よさに負けて意識を手放した。

0

お気に入りに追加

48

あなたにおすすめの小説

【完結】いてもいなくてもいい妻のようですので 妻の座を返上いたします!

ユユ

恋愛

夫とは卒業と同時に婚姻、

1年以内に妊娠そして出産。

跡継ぎを産んで女主人以上の

役割を果たしていたし、

円満だと思っていた。

夫の本音を聞くまでは。

そして息子が他人に思えた。

いてもいなくてもいい存在?萎んだ花?

分かりました。どうぞ若い妻をお迎えください。

* 作り話です

* 完結保証付き

* 暇つぶしにどうぞ

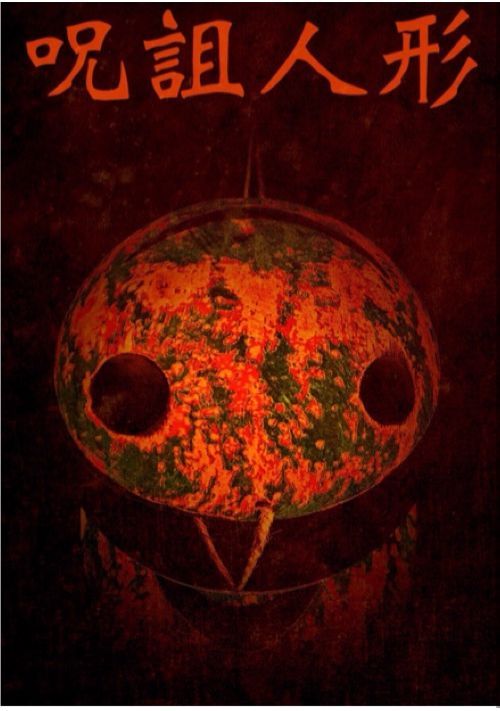

呪詛人形

斉木 京

ホラー

大学生のユウコは意中のタイチに近づくため、親友のミナに仲を取り持つように頼んだ。

だが皮肉にも、その事でタイチとミナは付き合う事になってしまう。

逆恨みしたユウコはインターネットのあるサイトで、贈った相手を確実に破滅させるという人形を偶然見つける。

ユウコは人形を購入し、ミナに送り付けるが・・・

甦る妻

星 陽月

ホラー

【あらすじ】

その日、会社をリストラされた中沢は、夕食のステーキを口に運びながらも喋りつづける妻の蠢く唇を見ていて殺意をいだく。中沢は「妻が浮気をしている」そう思いこんでいた。

殺意をいだきながら、中沢もまたステーキを口に運び、赤ワインを飲んでいるうちに酔いが回ってしまった。妻に支えられながら2階の寝室に入り、ベッドに倒れこむように横になると、急速に闇に引き込まれてしまったのだった。

ふと目を覚まして時計を見ると10時を過ぎており、中沢は3時間ほど眠ってしまっていた。

ベッドから出て、1階に下りリビングに入ると、妻がスマートフォンで誰かと話していた。

中沢はとっさにキッチン身を隠すと、神経を集中して聞き耳を立てた。

相手の話しにうなずきながら、妻の声は歓喜していた。

浮気相手の男なのだと中沢は確信した。そのとたん、胸に狂気が芽生え、それは嫉妬の炎となり、こみ上げる怒りと憎悪が中沢の理性を断ち切った。中沢は妻の背後へと近づいていき、それに気づいてふり返った妻の首を絞めて殺害した。

殺してしまった妻の身体をシーツにくるみ、車のトランクに入れて山林へと運ぶと、中沢は地中に埋めて自宅へともどった。

翌日、解雇されたにもかかわらず、会社のあるオフィスビルの前まで来てしまい、しばらくそのオフィスビルを眺めていた。行くあてもないまま新宿の街を徘徊し、夕刻にになって自宅へともどってリビングのソファに坐っていると、死んだはずの妻が姿を現したのだった。

パニックに陥る中沢だったが、キッチンで夕食の料理を作っている妻の背を見ていて、「妻を殺したのは、悪い夢だったのだ」と思うようにした。しかし、中沢はまた、妻を殺してしまう。

中沢はそうして、妻を殺すという日々をくり返すこととなってしまった。

まるでメビウスの環のように、そこから逃れることは出来ないのだった。

選ばれたのは美人の親友

杉本凪咲

恋愛

侯爵令息ルドガーの妻となったエルは、良き妻になろうと奮闘していた。しかし突然にルドガーはエルに離婚を宣言し、あろうことかエルの親友であるレベッカと関係を持った。悔しさと怒りで泣き叫ぶエルだが、最後には離婚を決意して縁を切る。程なくして、そんな彼女に新しい縁談が舞い込んできたが、縁を切ったはずのレベッカが現れる。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる