お気に入りに追加

5

あなたにおすすめの小説

神暴き

黒幕横丁

ミステリー

――この祭りは、全員死ぬまで終われない。

神託を受けた”狩り手”が一日毎に一人の生贄を神に捧げる奇祭『神暴き』。そんな狂気の祭りへと招かれた弐沙(つぐさ)と怜。閉じ込められた廃村の中で、彼らはこの奇祭の真の姿を目撃することとなる……。

ARIA(アリア)

残念パパいのっち

ミステリー

山内亮(やまうちとおる)は内見に出かけたアパートでAR越しに不思議な少女、西園寺雫(さいおんじしずく)と出会う。彼女は自分がAIでこのアパートに閉じ込められていると言うが……

イケメン彼氏は年上消防士!鍛え上げられた体は、夜の体力まで別物!?

すずなり。

恋愛

私が働く食堂にやってくる消防士さんたち。

翔馬「俺、チャーハン。」

宏斗「俺もー。」

航平「俺、から揚げつけてー。」

優弥「俺はスープ付き。」

みんなガタイがよく、男前。

ひなた「はーいっ。ちょっと待ってくださいねーっ。」

慌ただしい昼時を過ぎると、私の仕事は終わる。

終わった後、私は行かなきゃいけないところがある。

ひなた「すみませーん、子供のお迎えにきましたー。」

保育園に迎えに行かなきゃいけない子、『太陽』。

私は子供と一緒に・・・暮らしてる。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

翔馬「おいおい嘘だろ?」

宏斗「子供・・・いたんだ・・。」

航平「いくつん時の子だよ・・・・。」

優弥「マジか・・・。」

消防署で開かれたお祭りに連れて行った太陽。

太陽の存在を知った一人の消防士さんが・・・私に言った。

「俺は太陽がいてもいい。・・・太陽の『パパ』になる。」

「俺はひなたが好きだ。・・・絶対振り向かせるから覚悟しとけよ?」

※お話に出てくる内容は、全て想像の世界です。現実世界とは何ら関係ありません。

※感想やコメントは受け付けることができません。

メンタルが薄氷なもので・・・すみません。

言葉も足りませんが読んでいただけたら幸いです。

楽しんでいただけたら嬉しく思います。

サンタクロースが寝ている間にやってくる、本当の理由

フルーツパフェ

大衆娯楽

クリスマスイブの聖夜、子供達が寝静まった頃。

トナカイに牽かせたそりと共に、サンタクロースは町中の子供達の家を訪れる。

いかなる家庭の子供も平等に、そしてプレゼントを無償で渡すこの老人はしかしなぜ、子供達が寝静まった頃に現れるのだろうか。

考えてみれば、サンタクロースが何者かを説明できる大人はどれだけいるだろう。

赤い服に白髭、トナカイのそり――知っていることと言えば、せいぜいその程度の外見的特徴だろう。

言い換えればそれに当てはまる存在は全て、サンタクロースということになる。

たとえ、その心の奥底に邪心を孕んでいたとしても。

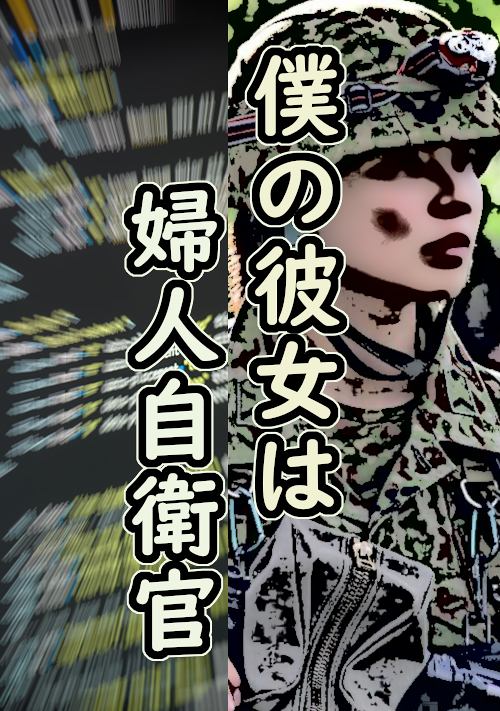

僕の彼女は婦人自衛官

防人2曹

ライト文芸

ちょっと小太りで気弱なシステムエンジニアの主人公・新田剛は、会社の先輩の女子社員に伊藤佳織を紹介される。佳織は陸上自衛官という特殊な仕事に就く女性。そのショートカットな髪型が良く似合い、剛は佳織に一目惚れしてしまう。佳織は彼氏なら職場の外に人が良いと思っていた。4度目のデートで佳織に告白した剛は、佳織からOKを貰い、2人は交際開始するが、陸上自衛官とまだまだ底辺エンジニアのカップルのほのぼのストーリー。

(続)人斬り少女は逃がさない

tukumo

ライト文芸

短編小説

人斬り少女は逃がさない

なんとも中途半端で続きを書きたくなったので数話連続小説として帰ってきた

あ、作者の気まぐれで投稿頻度は早かったり遅かったりするのはご愛嬌ということで良ければ緩利と読んでみて下さいまし~by tukumo

涙の味に変わるまで【完結】

真名川正志

ライト文芸

28歳の山上正道(やまがみまさみち)は、片思いの初恋の相手である朝日奈明日奈(あさひなあすな)と10年ぶりに再会した。しかし、核シェルターの取材に来ていた明日奈は、正道のことを憶えていなかった。やがて核戦争が勃発したことがニュースで報道され、明日奈と正道は核シェルターの中に閉じ込められてしまい――。

(おかげ様で完結しました。応援ありがとうございました)

呪配

真霜ナオ

ホラー

ある晩。いつものように夕食のデリバリーを利用した比嘉慧斗は、初めての誤配を経験する。

デリバリー専用アプリは、続けてある通知を送り付けてきた。

『比嘉慧斗様、死をお届けに向かっています』

その日から不可解な出来事に見舞われ始める慧斗は、高野來という美しい青年と衝撃的な出会い方をする。

不思議な力を持った來と共に死の呪いを解く方法を探す慧斗だが、周囲では連続怪死事件も起こっていて……?

「第7回ホラー・ミステリー小説大賞」オカルト賞を受賞しました!

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる