お気に入りに追加

25

あなたにおすすめの小説

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

クラスメイトの美少女と無人島に流された件

桜井正宗

青春

修学旅行で離島へ向かう最中――悪天候に見舞われ、台風が直撃。船が沈没した。

高校二年の早坂 啓(はやさか てつ)は、気づくと砂浜で寝ていた。周囲を見渡すとクラスメイトで美少女の天音 愛(あまね まな)が隣に倒れていた。

どうやら、漂流して流されていたようだった。

帰ろうにも島は『無人島』。

しばらくは島で生きていくしかなくなった。天音と共に無人島サバイバルをしていくのだが……クラスの女子が次々に見つかり、やがてハーレムに。

男一人と女子十五人で……取り合いに発展!?

ベスティエンⅢ【改訂版】

花閂

ライト文芸

美少女と強面との美女と野獣っぽい青春恋愛物語。

恋するオトメと武人のプライドの狭間で葛藤するちょっと天然の少女と、モンスターと恐れられるほどの力を持つ強面との、たまにシリアスたまにコメディな学園生活。

名門お嬢様学校に通う少女が、彼氏を追いかけて地元で恐れられる最悪の不良校に入学。

女子生徒数はわずか1%という環境でかなり注目を集めるなか、入学早々に不良をのしてしまったり暴走族にさらわれてしまったり、彼氏の心配をよそに前途多難な学園生活。

不良たちに暴君と恐れられる彼氏に溺愛されながらも、さらに事件に巻き込まれていく。

人間の女に恋をしたモンスターのお話がハッピーエンドだったことはない。

鐵のような両腕を持ち、鋼のような無慈悲さで、鬼と怖れられ獣と罵られ、己のサガを自覚しながらも

恋して焦がれて、愛さずにはいられない。

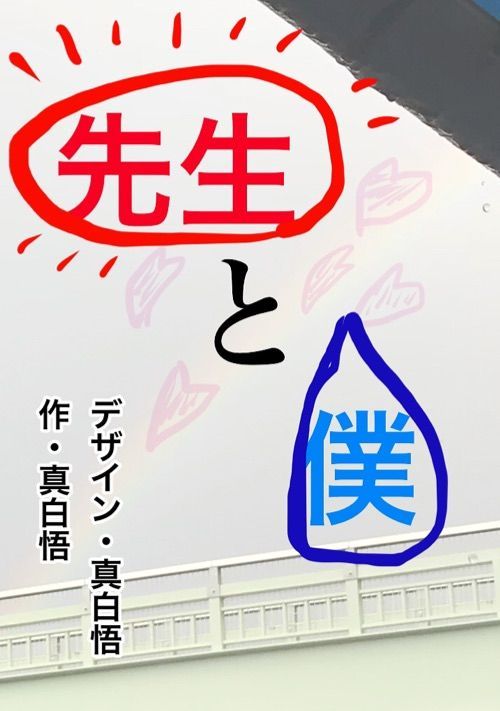

先生と僕

真白 悟

ライト文芸

高校2年になり、少年は進路に恋に勉強に部活とおお忙し。まるで乙女のような青春を送っている。

少しだけ年上の美人な先生と、おっちょこちょいな少女、少し頭のネジがはずれた少年の四コマ漫画風ラブコメディー小説。

【完結】幼馴染にフラれて異世界ハーレム風呂で優しく癒されてますが、好感度アップに未練タラタラなのが役立ってるとは気付かず、世界を救いました。

三矢さくら

ファンタジー

【本編完結】⭐︎気分どん底スタート、あとはアガるだけの異世界純情ハーレム&バトルファンタジー⭐︎

長年思い続けた幼馴染にフラれたショックで目の前が全部真っ白になったと思ったら、これ異世界召喚ですか!?

しかも、フラれたばかりのダダ凹みなのに、まさかのハーレム展開。まったくそんな気分じゃないのに、それが『シキタリ』と言われては断りにくい。毎日混浴ですか。そうですか。赤面しますよ。

ただ、召喚されたお城は、落城寸前の風前の灯火。伝説の『マレビト』として召喚された俺、百海勇吾(18)は、城主代行を任されて、城に襲い掛かる謎のバケモノたちに立ち向かうことに。

といっても、発現するらしいチートは使えないし、お城に唯一いた呪術師の第4王女様は召喚の呪術の影響で、眠りっ放し。

とにかく、俺を取り囲んでる女子たちと、お城の皆さんの気持ちをまとめて闘うしかない!

フラれたばかりで、そんな気分じゃないんだけどなぁ!

ほどけそうな結び目なのにほどけないね

圍 杉菜ひ

ライト文芸

津賀子さんに迫り来るものとは……

紹介文

津賀子は小学一年生の時以来と思われるソナタさんとトイレで偶然に再会した。この再会により津賀子は大変な目に……。

アニラジロデオ ~夜中に声優ラジオなんて聴いてないでさっさと寝な!

坪庭 芝特訓

恋愛

女子高生の零児(れいじ 黒髪アーモンドアイの方)と響季(ひびき 茶髪眼鏡の方)は、深夜の声優ラジオ界隈で暗躍するネタ職人。

零児は「ネタコーナーさえあればどんなラジオ番組にも現れ、オモシロネタを放り込む」、響季は「ノベルティグッズさえ貰えればどんなラジオ番組にもメールを送る」というスタンスでそれぞれネタを送ってきた。

接点のなかった二人だが、ある日零児が献結 (※10代の子限定の献血)ルームでラジオ番組のノベルティグッズを手にしているところを響季が見つける。

零児が同じネタ職人ではないかと勘付いた響季は、献結ルームの職員さん、看護師さん達の力も借り、なんとかしてその証拠を掴みたい、彼女のラジオネームを知りたいと奔走する。

ここから第四部その2⇒いつしか響季のことを本気で好きになっていた零児は、その熱に浮かされ彼女の核とも言える面白さを失いつつあった。

それに気付き、零児の元から走り去った響季。

そして突如舞い込む百合営業声優の入籍話と、みんな大好きプリント自習。

プリントを5分でやっつけた響季は零児とのことを柿内君に相談するが、いつしか話は今や親友となった二人の出会いと柿内君の過去のこと、更に零児と響季の実験の日々の話へと続く。

一学年上の生徒相手に、お笑い営業をしていた少女。

夜の街で、大人相手に育った少年。

危うい少女達の告白百人組手、からのKissing図書館デート。

その少女達は今や心が離れていた。

ってそんな話どうでもいいから彼女達の仲を修復する解決策を!

そうだVogue対決だ!

勝った方には当選したけど全く行く気のしない献結啓蒙ライブのチケットをプレゼント!

ひゃだ!それってとってもいいアイデア!

そんな感じでギャルパイセンと先生達を巻き込み、ハイスクールがダンスフロアに。

R15指定ですが、高濃度百合分補給のためにたまにそういうのが出るよというレベル、かつ欠番扱いです。

読み飛ばしてもらっても大丈夫です。

検索用キーワード

百合ん百合ん女子高生/よくわかる献血/ハガキ職人講座/ラジオと献血/百合声優の結婚報告/プリント自習/処世術としてのオネエキャラ/告白タイム/ギャルゲー収録直後の声優コメント/雑誌じゃない方のVOGUE/若者の缶コーヒー離れ

ネットで出会った最強ゲーマーは人見知りなコミュ障で俺だけに懐いてくる美少女でした

黒足袋

青春

インターネット上で†吸血鬼†を自称する最強ゲーマー・ヴァンピィ。

日向太陽はそんなヴァンピィとネット越しに交流する日々を楽しみながら、いつかリアルで会ってみたいと思っていた。

ある日彼はヴァンピィの正体が引きこもり不登校のクラスメイトの少女・月詠夜宵だと知ることになる。

人気コンシューマーゲームである魔法人形(マドール)の実力者として君臨し、ネットの世界で称賛されていた夜宵だが、リアルでは友達もおらず初対面の相手とまともに喋れない人見知りのコミュ障だった。

そんな夜宵はネット上で仲の良かった太陽にだけは心を開き、外の世界へ一緒に出かけようという彼の誘いを受け、不器用ながら交流を始めていく。

太陽も世間知らずで危なっかしい夜宵を守りながら二人の距離は徐々に近づいていく。

青春インターネットラブコメ! ここに開幕!

※表紙イラストは佐倉ツバメ様(@sakura_tsubame)に描いていただきました。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる