20 / 44

雲朱編

20卜師

しおりを挟む

林隆宸の死から数日が過ぎたある日の紅桃宮にて。玲馨と戊陽は何をするでもなくぼんやりと執務室で呆けていた。そろそろ日中には汗ばみ始めるほど暖かくなり、屋内で過ごすには丁度良い気候である。

山芒に続き宮廷では尚書令の席が空くという重大事が立て続いて、二人の気力も尽き果てたのだろう。こなすべき仕事は常に増え続けているのだが、どうしても身が入らない。益体のない話をして長閑に時が過ぎていく。

やがて間もなく正午を迎える頃、戊陽がぽつりと何気なく零した。

「卜占は、何故禁止されてしまったのだろうな」

戊陽の机の上には山芒の地図が広げられている。もし今の時代に卜師が宮廷に仕えていたなら山芒の事故も未然に防ぐ事が出来たかも知れない。卜師とは地脈の流れをつぶさに読み取って皇帝に伝えるのが役目だった。その性質上、皇帝と卜師は蜜月の関係にあったのだが、数代前の皇帝凱寧がこれを禁止してしまった。何でも当時の説明としては卜占は人ならざる者の扱う邪の術であるから、という事らしいのだが、卜占を使う事で凶事が起きたという記録は残っていない。

「脈読の力があれば、国を治めるのもいくらか楽になるだろうに」

戊陽は机の上で頬杖をついて地図に視線を落としている。こんなにも気が抜けてだらけてしまった戊陽を見るのは、本当に久しぶりの事だ。黄昌が死んでからというもの、戊陽は常に気を張ってきた。そんな彼の肩から一つ荷が降りたのだから、腑抜けてしまうのも仕方ないだろう。

「凱寧帝は四王に脈読を利用されるのを嫌ったのでしょう。凱寧帝は即位する以前から地方での評判があまり良くありませんでしたから」

言い終わってから自分の失態に気付き、玲馨は片手で口元を覆う。うっかり戊陽の祖先を悪く言ってしまった。慌てて戊陽に頭を下げようとしたが、戊陽が「真実だから気にするな」と言って玲馨を止める。

「独裁的でありたかったのだろうな。だが、完全に禁止してしまっては自分も卜占を扱えなくるとは思わなかったものか」

「私が皇帝なら禁止と言いながら裏でこっそり卜師を囲いますね」

脈読は力である。農地の開墾に戦の戦略に、とにかく沈という土地を生きる上で地脈の死活を把握する事は沈を掌握する最も重要な方法だ。それもむざむざ手放す意味は無きに等しい。

ふと、戊陽から返事が返ってこないので顔を上げると目が合った。

「どうなさいました、陛下」

「いや……考えていた。卜占禁止令は、卜師やその技術を凱寧帝が独占するためのものだったのではないかとな」

無い話でない。寧ろ、四王を敬遠した凱寧ならば敬遠するだけではなく四王の力も同時に削ぎたいと考えそうなものだ。

昔の北玄海の漁では漁獲量が落ち込むと卜占を使って大漁を祈願したそうだ。祈願とは実際には具体的にどこで漁をすれば上手くいくか、それを地脈から読み取る事を指す。魚や動物など生き物は人と違って自然と豊かな地脈のもとに寄ってくるのだとか。

「ですが、脈読は天賦の才だと言います。あなたや王の異能のように血を選ばない。だとしたら凱寧帝の頃の卜師はもう残っていないでしょう」

「そうだな。だが、万が一凱寧帝が存命の頃にその貴重な卜師が死んだり逃げたりしたら? 次を見繕うためにもやはり卜占に纏わる知恵や知識は必要だろう」

段々と戊陽の言いたい事が分かり始め、いつしか玲馨は椅子から背中を浮かしてた。

「今も誰かが卜占を継承している、と?」

「俺の知る限り宮廷にそんな逸材は居ないな。居るとしたら外だ。が、生きた卜師がなくとも、文字でなら記録を残せるだろう?」

背中の次は尻が座面から浮きかける。

「宝物庫などでしょうか……?」

「いや、木を隠すなら森の中と言う。つまり文字を隠すなら」

「──書物の中」

山芒へ発った日から数えるとしめて一ヶ月あまりが過ぎていた。同室の少年宦官である于雨については少し前に玲馨の耳にも届いていた。なんでも、玲馨が山芒に発つのと入れ違う形で于雨は浄身が決まったのだという。概ね一ヶ月ほどすれば宿舎に戻ってくるので数日中に于雨も戻ってくる事だろう。

于雨と言えば気になる事を言っていた事を思い出す。

『知らない宦官が、来ました』

浄身して静養中だった于雨のもとに知らない宦官が訪ねてきたというのだ。そして于雨に対して「お前は卜師か」と訊いたそうだ。戊陽との間に卜師の話題が持ち上がった事でその事を思い出していた。

現在、玲馨は卜占について調べるため、再び戊陽に許可を貰って宮廷蔵書楼の禁書室に来ていた。関連のありそうな書物を見繕うこと一時辰。手と体は動いているが頭の中では考え事が止まらなくなっている。もしかするとここ数日の休養で頭に栄養が行き届いたのかも知れない。

玲馨と戊陽の他にも卜師を探している人物がいる。それは確実だ。

その人物が敵か味方を探らなくてはならないと無性にやるせない気分に駆られるが、玲馨が皇帝付きの宦官で、戊陽こそがその皇帝なのだから仕方がない。このしがらみから抜け出すためには、二人揃ってその身分を脱ぎ捨てる他に道はない。

于雨が宦官だったと言ったのは、恐らく宦官の衣を着ていたからだ。規定の色や形、帯などがあり、つまり制服がある。下級の宦官とは衣の色で判断するが、于雨はその点には言及しなかった。

となると、相手はまさか上級宦官なのだろうか。

そろそろ左手に抱えている書物の重さに耐えられなくなってきたところで玲馨は振り返る。気になる書物を選んでいたらそのうち机に乗りきらなくなってしまったので床に直接置く事にしたのだが──。

ちょっと集中していた隙に想像を超えて積み上がっていた古書の数々を見て呆気に取られる。

「あの……これ全部本当に卜占に関する書物なのですか?」

「そうだ」

淡泊に頷いたのは四郎だ。蔵書楼は広く一人で調べるのは大変だろうからと戊陽がつけてくれたのが四郎だった。戊陽が特に信頼している梅と四郎だが、戊陽は彼らに与える役割を明確に分けているらしい。確かに梅に古書の類を読んで理解出来るだけの教養があるようには見えない。別に馬鹿にしているのではなく、市井の民とはそういうものだ。文字を読めるだけでも上等なのである。

玲馨は積み上げられた書物のうち一番上に乗った比較的新しそうな巻子を広げてみる。

「これは……」

読めない。古語だ。紙はさほど古くないので写本だろう。たった今梅には不向きな仕事だと思ったところだが、どうやら玲馨も人の事は言えないようだ。

巻子の文字は全て古い言葉で書かれており、きちんと学んだ事のない玲馨はところどころ拾える単語があるという程度で、とてもではないがこれが卜占に纏わる書物と断定は出来そうになかった。

玲馨は黙々と棚から巻子を出して調べている四郎の背中に視線を向ける。

あなたは一体どこで古語を? 卜占の知識があるんですか?

疑問がいくつか浮かんでくるが、訊いて答えてもらえるような雰囲気ではない。

もし、寡黙であるのが彼の生まれながらの性質だけが理由ではなかったとしたら──。

『年上の、顔が変わらない……後、石を、持っていました』

この時于雨の言葉が脳裏に浮かんできたのは、勘のようなものが働いたおかげなのかもしれない。

「あ、の……」

あまりにも長く見つめすぎたせいで書物を手に振り返った四郎と視線が合ってしまう。気まずさを払拭するように反射的に声が出てしまえば、何かを話さなくてはという気持ちに突き動かされて直前に考えていた疑問をそのまま口にしてしまった。

「あなたは、何者ですか」

嫌な沈黙だった。十年近い付き合いだというのに、相手の出方がまるで分からず気まずさは冷や汗に変わっていく。

「于雨から何か聞いたか」

その名前が彼の口から出た事によって、気まずさは警戒に変わっていく。

四郎は于雨を知っている。これまで一切接点が無かったはずの二人だというのに。

宦官同士、全員と面識があるとは限らない。特に後宮に入る事の出来ない少年たちは、四郎のように皇子や妃に仕えて後宮に部屋を与えられているような宦官とはお互い一度も顔を合わせた事がないなどざらにある。于雨と四郎はその典型のはずだ。

しかし四郎の口から于雨の名が出てしまった以上、自ら問いを投げた立場として玲馨は答えなくてはならない。

「顔を知らない宦官が来たと」

それから、

「石を持っていた、とも」

それだけを答えて口を閉じた。

玲馨はもう一つ于雨がされたと言っていた質問を意図的に隠した。于雨が卜師かと訊かれた事だ。それを隠したのにはいくつか理由がある。

脈読が出来る宦官など不穏分子でしかなく、ここにきて立場が不明瞭になった四郎においそれと于雨の力について話す訳にはいかない、というのが一つ。もう一つは、四郎こそが卜師なのではないかと疑っているからだ。

四郎がそうであったとして、玲馨はそれを知ってよいかを決めあぐねている。卜師の存在を知りながら隠す事もまた重罪なのだ。卜占に関する書物といって次々と積まれていった書物の山が、まるで玲馨に危険信号を発しているような気がしていた。

沈黙はごく短い時間だった。

四郎はおもむろに一つの巻子を手に取り床の上に広げた。何をやるつもりなのか全く想像がつかず、玲馨は無意識のうちに身構える。

「見ておけ」

何を、と聞き返す間もなく四郎は懐から何かを取り出した。

それは石だった。

石を一つ、二つ……五つ。床に広げた巻子には簡単な沈の地図が描かれており、四郎は四王の領地と紫沈の上に取り出した石を乗せていく。

この段になってもまだ四郎の意図が読めずにいた玲馨だったが、四郎が地図の上に片手を翳した瞬間、その目を大きく見開き地図を食い入るように見つめた。

「……まさか、卜占を……?」

一つ一つ違う色をした石のうち、青い色を含んだ石がほんのりと微かに光を放ち始める。

「これは脈読を可視化するために編み出された技術だ。これを使い、脈読が出来ない皇帝に卜師は地脈の流れを見せてきた」

これが、卜占。当たり前だが見るのは初めてだ。

そしてこれで四郎が寡黙であった理由のひとつが判明した。──秘密だ。彼の命に係わる重大な秘密を、彼は長年その堅い口に隠し続けてきたのだ。

「これを、陛下は?」

四郎は首を横に振る。十年、いや、二十年。彼は二十年あまりその力を隠して戊陽付きの宦官として仕えてきたと、そういう事なのか。そうだったとして何故──。

「……何故、私に見せたんです」

于雨の事を隠してきた以上今更命が惜しいと彼に文句を言うつもりはない。そうでなく、四郎の目的が分からなかった。玲馨に力を明かすという事は、戊陽に力を明かす事とほとんど同義なのだから。

しかし、玲馨の望んでいた回答は得られなかった。

「于雨を口止めしていたのはお前だろう」

「そ、」

「賢い判断だ。お前は昔から賢い子供だった。そんなお前にまず私が卜師であると信じさせるには目の前でやってみせるのが最も簡単だと考えた」

彼は、四郎は、やはり卜師だった。そうでなければ、于雨の事を卜師だと疑った説明がつかなかったのだ。

玲馨が于雨の力に気付いたのは本人から相談を受けたからだ。地脈に酔うのだと言われて知恵を貸した。その時に彼が「于雨」と書かれた紙を「お守り」として持たされている事を知って部屋替えをさせ同室となったのだ。名を書いたお守りは玲馨に「玲馨」と名付けたあの宦官が于雨に目を付けた事を周囲に知らしめる意味がある。

于雨の力の事は玲馨だけに話したと于雨が言っていた。誰に教わらずともその力が奇異なものだと分かっていたのだろう。だから宿舎で暮らす宦官たちはまず間違いなくこの事を知る者はいない。そうすると必然的に後宮の宦官たちにも于雨の力に気付くきっかけは無かったはずなのだ。なのに、四郎は于雨の力を恐らく知っていて于雨に訊ねてきた。お前は卜師か、と。

そんな芸当が出来るのは、脈読が出来る卜師にしか不可能なのだ。卜師はきっと、人間の持つ気をも読む事が出来る、その術を知っている。

しかしやはり、どうしても危険を承知で玲馨に正体を明かした動機が分からない。

「四郎、私に何をさせたいのですか」

「于雨を私に預けてほしい」

「于雨を?」

首肯が返ってくる。玲馨は于雨の力については一切触れていなかったが、四郎は確信しているのだ。于雨もまた卜師になれる才に恵まれた子供だと。

「出来ないと言ったらどうしますか?」

分からない。この男にあの幼い子供を託す事で何が起きるのか全く予想が出来ない。

「どうもしない。望まない事をさせるつもりはないが、そのためにはまずお前があの少年に卜占について話す必要がある。だからお前に私の正体を明かした」

于雨には力を隠すようきつく言いつけてある。そうして于雨を保護する立場の玲馨に、つまり許可を得ようとした結果卜師である事を明かして四郎は玲馨の信用を得ようとした。と、彼はきっとそう言いたいのだ。

確かにこれで一つ玲馨は四郎の弱味を知った事にはなるが、それはお互い様だ。玲馨が于雨と同室で過ごしている事は宿舎の宦官なら皆が知るところなのだ。四郎がその力を明かしたことで漸く状況は五分になったというだけ。

「何故、于雨を? あの子に何をさせるつもりです」

「于雨には、地脈を操る素質がある」

「地脈を、操る……?」

「あれの力で沈は滅びもすれば繁栄もする」

「そんな……」

馬鹿な。

あり得ないと思うのに、四郎の淡白な瞳に揺らぎのない芯のような物を見つけて言葉は引っ込んだ。

「……だとしたら、あなたはどちらを望むんです」

滅びか、繁栄か。

「逆に問う。玲馨、お前はどちらを望むんだ?」

巻子の紐を解いて机に広げるも、内容はまるで頭に入ってこない。何より、卜師そのものが見つかったのだからもはやこうして玲馨が卜占について調べる意味はあまりないのかも知れないと思うとますます読もうという意欲が削がれていった。

禁書室の書物は当然持ち出し厳禁なので必要な内容を抜粋して写本していこうと考えていたのだが、さきほどから玲馨の手元に広げられた巻子は同じ物から変わっていない。

国を良くするためには卜師の存在は必要不可欠だ。四郎の見せた卜占の結果を見て、玲馨はその考えを強めた。

卜占の原理も方法も玲馨には知識がないので分からないが、四郎が地図と色付き石に対して何かを行う事で、地図の上の様子は段々と変わっていった。始めは山芒に置かれた青い石だけぼんやりと光っていたのが、そこから一筋の光が北へ向かって伸びて黒曜石のような石に繋がっていく。そして西と南の石も同じように淡く光ったのだが、中央の金鉱石のような石だけは光が安定せず強くなったり弱くなったりを繰り返している。

「東から北に延びる筋は岳川だ。先の事故で流れが変化した。北の石が照らす方角には海がある。海は地脈の力が強く私の知る限りでは海の地脈が弱まった事は一度もない」

ふと気付くといつの間にか岳川と同じような光の筋があちこちに伸びている。それらは地図に描かれた大きな河川の上をなぞるように走っており、光は全て豊かな地脈を表しているのが玲馨でも分かった。

だとすると、紫沈の頼りない光は、地脈の衰弱を表しているのではないか。

「地脈は生きている。いっときも休む事なく活動している。だが、沈の地脈は歪んでしまった」

「地脈変動……」

思い当たる単語を呟くと、四郎がゆっくりと頷いた。

「故意に歪められた流れは沈を五つに割り、土地をやせ衰えさせ、大気を汚染した。あわいは、地脈の悲鳴だ」

四郎が地図上に浮かぶ透明の机を撫でるようにして手を動かすと、河川以外の土地もぼうっと光り始める。ところどころに「あわい」を生みながら。

「故意に、ですか」

そんな記録はもちろん残っているはずがないだろう。或いは天への反逆とも捉えられかねない暴虐は、卜占の痕跡を探すよりもよっぽど難しいに違いない。

「七十年前、凱寧皇帝に対する反乱の動きがあった。それを強引に抑えるべく凱寧皇帝は地脈を操り国を割った。それから三十年ばかりは凱寧皇帝の狙い通りに貴族たちを抑え続けられたが、凱寧皇帝が退位しやがて老いていくと、それまで息を潜めて機会をうかがっていた四王たちがそれぞれに力をつけ始めた。そして」

そして、二年前に先帝黄昌が崩御して、いよいよ皇室の権威は失墜しかけている。

それが今の沈だ。きっかけは既に七十年も前にあった。それは先の林隆宸の騒動でもよくよく分かっていた事だった。

「もし、戊陽陛下の世を願うならば、私や于雨の力は大いに陛下の役に立つ」

「……ですが、あなたたちの力が他の誰かの手に渡れば、沈は転覆する」

「そういう事だ」

卜師そして卜占を手中に収めた者がこの国の頂点に立てる──。

巻子を読み進める手は完全に止まってしまっていた。

話があまりに大きすぎて玲馨の手にはもはや負えない。危険に巻き込む事を承知で戊陽に洗いざらい話し、彼に選択を委ねるのが宦官としては正しい行動だろう。だが、四郎の目が言うのだ。玲馨お前が判断しろと。

「あなたの目的は一体何なんですか?」

四郎は四郎で禁書室で何かを探しているのか、尚も棚の書物を端から調べ続けている。その背中に問う。

「私は国の行く末を見ていたい。この命が尽きるまで、沈がどこへ向かうのかを見ていたい。それだけだ」

玲馨は四郎の事を皇帝の影のようだとよく思っていた。だからだろうか、四郎の言葉に嘘は無いような気がする。まるで物語を読むように、彼は沈の刻む歴史を見届けたいと、そういう事なのだろうか。

「ですが、それと于雨の事はどう関係するのですか。もしあなたが于雨を使って地脈を操ったなら、あなたは観測者ではいられなくなります」

振り返った四郎は一つの巻子を手に玲馨へ近付いてくる。見れば端が破れ形も崩れた随分と古い巻子のようだ。

「于雨の力を欲しているのは私ではない」

「……それは、どういう」

「これを」

四郎は玲馨の問いを許さないというように、巻子を差し出し言葉を遮った。

「私が言葉を訳す。訳したものを于雨に読ませると良い」

「古語で書かれてありますね」

「卜占の起源は古い。卜師は必ず古語を学ぶ」

師は誰なのか、訊いたところで答えはないだろう。四郎には付け入る隙というものが見当たらない。およそ十年の間に見せてきた姿が信じられないくらい四郎は言葉を話したが、終始淡白で短い言葉選びは彼の印象を大きくは変えなかった。

四郎が巻子の文字を現代の言葉に訳していくのを、玲馨は書に書き取っていった。どうやら地脈を読む事と操る事に関して書かれたものだという事は分かったが、感覚的な説明が多く力の無い玲馨には理解の範疇を超える部分も多くあった。

果たして于雨がこれを読んで全てを理解出来るかどうかは、玲馨にも想像が出来なかった。

正午を回る頃に蔵書楼を出た玲馨は四郎と別れて宿舎へと帰っていく。今日は東妃宮には顔を出さなくてよい事になっていた。近く行われる小杰の半元服の儀で着る衣の採寸を丸一日かけて行っているので、玲馨が行ったところでやれる事はない。

自室まで戻った玲馨は、最初の方にだけ文字が書かれた綴じ本を机に取り出し複雑な思いで表紙を捲る。内容は四郎が訳した卜占にまつわるものなので、読もうと思ってそうした訳ではなかった。

『卜占の起源は古いが、今の形に発展させたのは西の東江だ』

別れ際に四郎が告げた言葉が蘇る。またしても西だ。東妃の出身も西ならば、賢妃の出身も同じく西の東江だ。或いは、四郎もそうなのかも知れない。林隆宸、彼は元は楊と名乗るやはり西の貴族の生まれであった。関わってきた事、新たに知る事、何もかもが東江へと帰結していってゾッとする。

玲馨が北と東に探りを入れられたのは、ある意味ではその土地に何の縁も無かったからこそだった。逆に西とは直接的な関わりは無くとも、探ろうとすればあちこちに支障を来すだろう。

ならばここはやはり──。

『あなたを白蓮宮付きの宦官に出来ないか、陛下に相談します』

やはり、東妃に付くのが正解なのではないか。

四郎は彼本人の思惑とは別の存在が背後に居る事を匂わせた。その正体如何によって、于雨を四郎に預ける意味がまるで違ってくる。

しかし、西との関係が深くなり過ぎてもまずいだろう。戊陽が皇帝となってからも賢妃の生家が台頭してきていないとなると、東江は東妃の後見をし小杰を擁立したいのだと考えるのが自然だ。

とにかく今すぐに判断出来るような事ではない。小杰の半元服まではまだ今少し時間がある。それまでに、可能な限りの情報を集めなくては。

「滅びと、繁栄か……」

四郎に聞き返されたあの時、玲馨は答えられなかった。

いっそどちらであっても、どうでも良い。

玲馨が望むのは戊陽、ただそれのみだ。

山芒に続き宮廷では尚書令の席が空くという重大事が立て続いて、二人の気力も尽き果てたのだろう。こなすべき仕事は常に増え続けているのだが、どうしても身が入らない。益体のない話をして長閑に時が過ぎていく。

やがて間もなく正午を迎える頃、戊陽がぽつりと何気なく零した。

「卜占は、何故禁止されてしまったのだろうな」

戊陽の机の上には山芒の地図が広げられている。もし今の時代に卜師が宮廷に仕えていたなら山芒の事故も未然に防ぐ事が出来たかも知れない。卜師とは地脈の流れをつぶさに読み取って皇帝に伝えるのが役目だった。その性質上、皇帝と卜師は蜜月の関係にあったのだが、数代前の皇帝凱寧がこれを禁止してしまった。何でも当時の説明としては卜占は人ならざる者の扱う邪の術であるから、という事らしいのだが、卜占を使う事で凶事が起きたという記録は残っていない。

「脈読の力があれば、国を治めるのもいくらか楽になるだろうに」

戊陽は机の上で頬杖をついて地図に視線を落としている。こんなにも気が抜けてだらけてしまった戊陽を見るのは、本当に久しぶりの事だ。黄昌が死んでからというもの、戊陽は常に気を張ってきた。そんな彼の肩から一つ荷が降りたのだから、腑抜けてしまうのも仕方ないだろう。

「凱寧帝は四王に脈読を利用されるのを嫌ったのでしょう。凱寧帝は即位する以前から地方での評判があまり良くありませんでしたから」

言い終わってから自分の失態に気付き、玲馨は片手で口元を覆う。うっかり戊陽の祖先を悪く言ってしまった。慌てて戊陽に頭を下げようとしたが、戊陽が「真実だから気にするな」と言って玲馨を止める。

「独裁的でありたかったのだろうな。だが、完全に禁止してしまっては自分も卜占を扱えなくるとは思わなかったものか」

「私が皇帝なら禁止と言いながら裏でこっそり卜師を囲いますね」

脈読は力である。農地の開墾に戦の戦略に、とにかく沈という土地を生きる上で地脈の死活を把握する事は沈を掌握する最も重要な方法だ。それもむざむざ手放す意味は無きに等しい。

ふと、戊陽から返事が返ってこないので顔を上げると目が合った。

「どうなさいました、陛下」

「いや……考えていた。卜占禁止令は、卜師やその技術を凱寧帝が独占するためのものだったのではないかとな」

無い話でない。寧ろ、四王を敬遠した凱寧ならば敬遠するだけではなく四王の力も同時に削ぎたいと考えそうなものだ。

昔の北玄海の漁では漁獲量が落ち込むと卜占を使って大漁を祈願したそうだ。祈願とは実際には具体的にどこで漁をすれば上手くいくか、それを地脈から読み取る事を指す。魚や動物など生き物は人と違って自然と豊かな地脈のもとに寄ってくるのだとか。

「ですが、脈読は天賦の才だと言います。あなたや王の異能のように血を選ばない。だとしたら凱寧帝の頃の卜師はもう残っていないでしょう」

「そうだな。だが、万が一凱寧帝が存命の頃にその貴重な卜師が死んだり逃げたりしたら? 次を見繕うためにもやはり卜占に纏わる知恵や知識は必要だろう」

段々と戊陽の言いたい事が分かり始め、いつしか玲馨は椅子から背中を浮かしてた。

「今も誰かが卜占を継承している、と?」

「俺の知る限り宮廷にそんな逸材は居ないな。居るとしたら外だ。が、生きた卜師がなくとも、文字でなら記録を残せるだろう?」

背中の次は尻が座面から浮きかける。

「宝物庫などでしょうか……?」

「いや、木を隠すなら森の中と言う。つまり文字を隠すなら」

「──書物の中」

山芒へ発った日から数えるとしめて一ヶ月あまりが過ぎていた。同室の少年宦官である于雨については少し前に玲馨の耳にも届いていた。なんでも、玲馨が山芒に発つのと入れ違う形で于雨は浄身が決まったのだという。概ね一ヶ月ほどすれば宿舎に戻ってくるので数日中に于雨も戻ってくる事だろう。

于雨と言えば気になる事を言っていた事を思い出す。

『知らない宦官が、来ました』

浄身して静養中だった于雨のもとに知らない宦官が訪ねてきたというのだ。そして于雨に対して「お前は卜師か」と訊いたそうだ。戊陽との間に卜師の話題が持ち上がった事でその事を思い出していた。

現在、玲馨は卜占について調べるため、再び戊陽に許可を貰って宮廷蔵書楼の禁書室に来ていた。関連のありそうな書物を見繕うこと一時辰。手と体は動いているが頭の中では考え事が止まらなくなっている。もしかするとここ数日の休養で頭に栄養が行き届いたのかも知れない。

玲馨と戊陽の他にも卜師を探している人物がいる。それは確実だ。

その人物が敵か味方を探らなくてはならないと無性にやるせない気分に駆られるが、玲馨が皇帝付きの宦官で、戊陽こそがその皇帝なのだから仕方がない。このしがらみから抜け出すためには、二人揃ってその身分を脱ぎ捨てる他に道はない。

于雨が宦官だったと言ったのは、恐らく宦官の衣を着ていたからだ。規定の色や形、帯などがあり、つまり制服がある。下級の宦官とは衣の色で判断するが、于雨はその点には言及しなかった。

となると、相手はまさか上級宦官なのだろうか。

そろそろ左手に抱えている書物の重さに耐えられなくなってきたところで玲馨は振り返る。気になる書物を選んでいたらそのうち机に乗りきらなくなってしまったので床に直接置く事にしたのだが──。

ちょっと集中していた隙に想像を超えて積み上がっていた古書の数々を見て呆気に取られる。

「あの……これ全部本当に卜占に関する書物なのですか?」

「そうだ」

淡泊に頷いたのは四郎だ。蔵書楼は広く一人で調べるのは大変だろうからと戊陽がつけてくれたのが四郎だった。戊陽が特に信頼している梅と四郎だが、戊陽は彼らに与える役割を明確に分けているらしい。確かに梅に古書の類を読んで理解出来るだけの教養があるようには見えない。別に馬鹿にしているのではなく、市井の民とはそういうものだ。文字を読めるだけでも上等なのである。

玲馨は積み上げられた書物のうち一番上に乗った比較的新しそうな巻子を広げてみる。

「これは……」

読めない。古語だ。紙はさほど古くないので写本だろう。たった今梅には不向きな仕事だと思ったところだが、どうやら玲馨も人の事は言えないようだ。

巻子の文字は全て古い言葉で書かれており、きちんと学んだ事のない玲馨はところどころ拾える単語があるという程度で、とてもではないがこれが卜占に纏わる書物と断定は出来そうになかった。

玲馨は黙々と棚から巻子を出して調べている四郎の背中に視線を向ける。

あなたは一体どこで古語を? 卜占の知識があるんですか?

疑問がいくつか浮かんでくるが、訊いて答えてもらえるような雰囲気ではない。

もし、寡黙であるのが彼の生まれながらの性質だけが理由ではなかったとしたら──。

『年上の、顔が変わらない……後、石を、持っていました』

この時于雨の言葉が脳裏に浮かんできたのは、勘のようなものが働いたおかげなのかもしれない。

「あ、の……」

あまりにも長く見つめすぎたせいで書物を手に振り返った四郎と視線が合ってしまう。気まずさを払拭するように反射的に声が出てしまえば、何かを話さなくてはという気持ちに突き動かされて直前に考えていた疑問をそのまま口にしてしまった。

「あなたは、何者ですか」

嫌な沈黙だった。十年近い付き合いだというのに、相手の出方がまるで分からず気まずさは冷や汗に変わっていく。

「于雨から何か聞いたか」

その名前が彼の口から出た事によって、気まずさは警戒に変わっていく。

四郎は于雨を知っている。これまで一切接点が無かったはずの二人だというのに。

宦官同士、全員と面識があるとは限らない。特に後宮に入る事の出来ない少年たちは、四郎のように皇子や妃に仕えて後宮に部屋を与えられているような宦官とはお互い一度も顔を合わせた事がないなどざらにある。于雨と四郎はその典型のはずだ。

しかし四郎の口から于雨の名が出てしまった以上、自ら問いを投げた立場として玲馨は答えなくてはならない。

「顔を知らない宦官が来たと」

それから、

「石を持っていた、とも」

それだけを答えて口を閉じた。

玲馨はもう一つ于雨がされたと言っていた質問を意図的に隠した。于雨が卜師かと訊かれた事だ。それを隠したのにはいくつか理由がある。

脈読が出来る宦官など不穏分子でしかなく、ここにきて立場が不明瞭になった四郎においそれと于雨の力について話す訳にはいかない、というのが一つ。もう一つは、四郎こそが卜師なのではないかと疑っているからだ。

四郎がそうであったとして、玲馨はそれを知ってよいかを決めあぐねている。卜師の存在を知りながら隠す事もまた重罪なのだ。卜占に関する書物といって次々と積まれていった書物の山が、まるで玲馨に危険信号を発しているような気がしていた。

沈黙はごく短い時間だった。

四郎はおもむろに一つの巻子を手に取り床の上に広げた。何をやるつもりなのか全く想像がつかず、玲馨は無意識のうちに身構える。

「見ておけ」

何を、と聞き返す間もなく四郎は懐から何かを取り出した。

それは石だった。

石を一つ、二つ……五つ。床に広げた巻子には簡単な沈の地図が描かれており、四郎は四王の領地と紫沈の上に取り出した石を乗せていく。

この段になってもまだ四郎の意図が読めずにいた玲馨だったが、四郎が地図の上に片手を翳した瞬間、その目を大きく見開き地図を食い入るように見つめた。

「……まさか、卜占を……?」

一つ一つ違う色をした石のうち、青い色を含んだ石がほんのりと微かに光を放ち始める。

「これは脈読を可視化するために編み出された技術だ。これを使い、脈読が出来ない皇帝に卜師は地脈の流れを見せてきた」

これが、卜占。当たり前だが見るのは初めてだ。

そしてこれで四郎が寡黙であった理由のひとつが判明した。──秘密だ。彼の命に係わる重大な秘密を、彼は長年その堅い口に隠し続けてきたのだ。

「これを、陛下は?」

四郎は首を横に振る。十年、いや、二十年。彼は二十年あまりその力を隠して戊陽付きの宦官として仕えてきたと、そういう事なのか。そうだったとして何故──。

「……何故、私に見せたんです」

于雨の事を隠してきた以上今更命が惜しいと彼に文句を言うつもりはない。そうでなく、四郎の目的が分からなかった。玲馨に力を明かすという事は、戊陽に力を明かす事とほとんど同義なのだから。

しかし、玲馨の望んでいた回答は得られなかった。

「于雨を口止めしていたのはお前だろう」

「そ、」

「賢い判断だ。お前は昔から賢い子供だった。そんなお前にまず私が卜師であると信じさせるには目の前でやってみせるのが最も簡単だと考えた」

彼は、四郎は、やはり卜師だった。そうでなければ、于雨の事を卜師だと疑った説明がつかなかったのだ。

玲馨が于雨の力に気付いたのは本人から相談を受けたからだ。地脈に酔うのだと言われて知恵を貸した。その時に彼が「于雨」と書かれた紙を「お守り」として持たされている事を知って部屋替えをさせ同室となったのだ。名を書いたお守りは玲馨に「玲馨」と名付けたあの宦官が于雨に目を付けた事を周囲に知らしめる意味がある。

于雨の力の事は玲馨だけに話したと于雨が言っていた。誰に教わらずともその力が奇異なものだと分かっていたのだろう。だから宿舎で暮らす宦官たちはまず間違いなくこの事を知る者はいない。そうすると必然的に後宮の宦官たちにも于雨の力に気付くきっかけは無かったはずなのだ。なのに、四郎は于雨の力を恐らく知っていて于雨に訊ねてきた。お前は卜師か、と。

そんな芸当が出来るのは、脈読が出来る卜師にしか不可能なのだ。卜師はきっと、人間の持つ気をも読む事が出来る、その術を知っている。

しかしやはり、どうしても危険を承知で玲馨に正体を明かした動機が分からない。

「四郎、私に何をさせたいのですか」

「于雨を私に預けてほしい」

「于雨を?」

首肯が返ってくる。玲馨は于雨の力については一切触れていなかったが、四郎は確信しているのだ。于雨もまた卜師になれる才に恵まれた子供だと。

「出来ないと言ったらどうしますか?」

分からない。この男にあの幼い子供を託す事で何が起きるのか全く予想が出来ない。

「どうもしない。望まない事をさせるつもりはないが、そのためにはまずお前があの少年に卜占について話す必要がある。だからお前に私の正体を明かした」

于雨には力を隠すようきつく言いつけてある。そうして于雨を保護する立場の玲馨に、つまり許可を得ようとした結果卜師である事を明かして四郎は玲馨の信用を得ようとした。と、彼はきっとそう言いたいのだ。

確かにこれで一つ玲馨は四郎の弱味を知った事にはなるが、それはお互い様だ。玲馨が于雨と同室で過ごしている事は宿舎の宦官なら皆が知るところなのだ。四郎がその力を明かしたことで漸く状況は五分になったというだけ。

「何故、于雨を? あの子に何をさせるつもりです」

「于雨には、地脈を操る素質がある」

「地脈を、操る……?」

「あれの力で沈は滅びもすれば繁栄もする」

「そんな……」

馬鹿な。

あり得ないと思うのに、四郎の淡白な瞳に揺らぎのない芯のような物を見つけて言葉は引っ込んだ。

「……だとしたら、あなたはどちらを望むんです」

滅びか、繁栄か。

「逆に問う。玲馨、お前はどちらを望むんだ?」

巻子の紐を解いて机に広げるも、内容はまるで頭に入ってこない。何より、卜師そのものが見つかったのだからもはやこうして玲馨が卜占について調べる意味はあまりないのかも知れないと思うとますます読もうという意欲が削がれていった。

禁書室の書物は当然持ち出し厳禁なので必要な内容を抜粋して写本していこうと考えていたのだが、さきほどから玲馨の手元に広げられた巻子は同じ物から変わっていない。

国を良くするためには卜師の存在は必要不可欠だ。四郎の見せた卜占の結果を見て、玲馨はその考えを強めた。

卜占の原理も方法も玲馨には知識がないので分からないが、四郎が地図と色付き石に対して何かを行う事で、地図の上の様子は段々と変わっていった。始めは山芒に置かれた青い石だけぼんやりと光っていたのが、そこから一筋の光が北へ向かって伸びて黒曜石のような石に繋がっていく。そして西と南の石も同じように淡く光ったのだが、中央の金鉱石のような石だけは光が安定せず強くなったり弱くなったりを繰り返している。

「東から北に延びる筋は岳川だ。先の事故で流れが変化した。北の石が照らす方角には海がある。海は地脈の力が強く私の知る限りでは海の地脈が弱まった事は一度もない」

ふと気付くといつの間にか岳川と同じような光の筋があちこちに伸びている。それらは地図に描かれた大きな河川の上をなぞるように走っており、光は全て豊かな地脈を表しているのが玲馨でも分かった。

だとすると、紫沈の頼りない光は、地脈の衰弱を表しているのではないか。

「地脈は生きている。いっときも休む事なく活動している。だが、沈の地脈は歪んでしまった」

「地脈変動……」

思い当たる単語を呟くと、四郎がゆっくりと頷いた。

「故意に歪められた流れは沈を五つに割り、土地をやせ衰えさせ、大気を汚染した。あわいは、地脈の悲鳴だ」

四郎が地図上に浮かぶ透明の机を撫でるようにして手を動かすと、河川以外の土地もぼうっと光り始める。ところどころに「あわい」を生みながら。

「故意に、ですか」

そんな記録はもちろん残っているはずがないだろう。或いは天への反逆とも捉えられかねない暴虐は、卜占の痕跡を探すよりもよっぽど難しいに違いない。

「七十年前、凱寧皇帝に対する反乱の動きがあった。それを強引に抑えるべく凱寧皇帝は地脈を操り国を割った。それから三十年ばかりは凱寧皇帝の狙い通りに貴族たちを抑え続けられたが、凱寧皇帝が退位しやがて老いていくと、それまで息を潜めて機会をうかがっていた四王たちがそれぞれに力をつけ始めた。そして」

そして、二年前に先帝黄昌が崩御して、いよいよ皇室の権威は失墜しかけている。

それが今の沈だ。きっかけは既に七十年も前にあった。それは先の林隆宸の騒動でもよくよく分かっていた事だった。

「もし、戊陽陛下の世を願うならば、私や于雨の力は大いに陛下の役に立つ」

「……ですが、あなたたちの力が他の誰かの手に渡れば、沈は転覆する」

「そういう事だ」

卜師そして卜占を手中に収めた者がこの国の頂点に立てる──。

巻子を読み進める手は完全に止まってしまっていた。

話があまりに大きすぎて玲馨の手にはもはや負えない。危険に巻き込む事を承知で戊陽に洗いざらい話し、彼に選択を委ねるのが宦官としては正しい行動だろう。だが、四郎の目が言うのだ。玲馨お前が判断しろと。

「あなたの目的は一体何なんですか?」

四郎は四郎で禁書室で何かを探しているのか、尚も棚の書物を端から調べ続けている。その背中に問う。

「私は国の行く末を見ていたい。この命が尽きるまで、沈がどこへ向かうのかを見ていたい。それだけだ」

玲馨は四郎の事を皇帝の影のようだとよく思っていた。だからだろうか、四郎の言葉に嘘は無いような気がする。まるで物語を読むように、彼は沈の刻む歴史を見届けたいと、そういう事なのだろうか。

「ですが、それと于雨の事はどう関係するのですか。もしあなたが于雨を使って地脈を操ったなら、あなたは観測者ではいられなくなります」

振り返った四郎は一つの巻子を手に玲馨へ近付いてくる。見れば端が破れ形も崩れた随分と古い巻子のようだ。

「于雨の力を欲しているのは私ではない」

「……それは、どういう」

「これを」

四郎は玲馨の問いを許さないというように、巻子を差し出し言葉を遮った。

「私が言葉を訳す。訳したものを于雨に読ませると良い」

「古語で書かれてありますね」

「卜占の起源は古い。卜師は必ず古語を学ぶ」

師は誰なのか、訊いたところで答えはないだろう。四郎には付け入る隙というものが見当たらない。およそ十年の間に見せてきた姿が信じられないくらい四郎は言葉を話したが、終始淡白で短い言葉選びは彼の印象を大きくは変えなかった。

四郎が巻子の文字を現代の言葉に訳していくのを、玲馨は書に書き取っていった。どうやら地脈を読む事と操る事に関して書かれたものだという事は分かったが、感覚的な説明が多く力の無い玲馨には理解の範疇を超える部分も多くあった。

果たして于雨がこれを読んで全てを理解出来るかどうかは、玲馨にも想像が出来なかった。

正午を回る頃に蔵書楼を出た玲馨は四郎と別れて宿舎へと帰っていく。今日は東妃宮には顔を出さなくてよい事になっていた。近く行われる小杰の半元服の儀で着る衣の採寸を丸一日かけて行っているので、玲馨が行ったところでやれる事はない。

自室まで戻った玲馨は、最初の方にだけ文字が書かれた綴じ本を机に取り出し複雑な思いで表紙を捲る。内容は四郎が訳した卜占にまつわるものなので、読もうと思ってそうした訳ではなかった。

『卜占の起源は古いが、今の形に発展させたのは西の東江だ』

別れ際に四郎が告げた言葉が蘇る。またしても西だ。東妃の出身も西ならば、賢妃の出身も同じく西の東江だ。或いは、四郎もそうなのかも知れない。林隆宸、彼は元は楊と名乗るやはり西の貴族の生まれであった。関わってきた事、新たに知る事、何もかもが東江へと帰結していってゾッとする。

玲馨が北と東に探りを入れられたのは、ある意味ではその土地に何の縁も無かったからこそだった。逆に西とは直接的な関わりは無くとも、探ろうとすればあちこちに支障を来すだろう。

ならばここはやはり──。

『あなたを白蓮宮付きの宦官に出来ないか、陛下に相談します』

やはり、東妃に付くのが正解なのではないか。

四郎は彼本人の思惑とは別の存在が背後に居る事を匂わせた。その正体如何によって、于雨を四郎に預ける意味がまるで違ってくる。

しかし、西との関係が深くなり過ぎてもまずいだろう。戊陽が皇帝となってからも賢妃の生家が台頭してきていないとなると、東江は東妃の後見をし小杰を擁立したいのだと考えるのが自然だ。

とにかく今すぐに判断出来るような事ではない。小杰の半元服まではまだ今少し時間がある。それまでに、可能な限りの情報を集めなくては。

「滅びと、繁栄か……」

四郎に聞き返されたあの時、玲馨は答えられなかった。

いっそどちらであっても、どうでも良い。

玲馨が望むのは戊陽、ただそれのみだ。

0

お気に入りに追加

22

あなたにおすすめの小説

病気になって芸能界から消えたアイドル。退院し、復学先の高校には昔の仕事仲間が居たけれど、彼女は俺だと気付かない

月島日向

ライト文芸

俺、日生遼、本名、竹中祐は2年前に病に倒れた。

人気絶頂だった『Cherry’s』のリーダーをやめた。

2年間の闘病生活に一区切りし、久しぶりに高校に通うことになった。けど、誰も俺の事を元アイドルだとは思わない。薬で細くなった手足。そんな細身の体にアンバランスなムーンフェイス(薬の副作用で顔だけが大きくなる事)

。

誰も俺に気付いてはくれない。そう。

2年間、連絡をくれ続け、俺が無視してきた彼女さえも。

もう、全部どうでもよく感じた。

大嫌いだったアイツの子なんか絶対に身籠りません!

みづき

BL

国王の妾の子として、宮廷の片隅で母親とひっそりと暮らしていたユズハ。宮廷ではオメガの子だからと『下層の子』と蔑まれ、次期国王の子であるアサギからはしょっちゅういたずらをされていて、ユズハは大嫌いだった。

そんなある日、国王交代のタイミングで宮廷を追い出されたユズハ。娼館のスタッフとして働いていたが、十八歳になり、男娼となる。

初めての夜、客として現れたのは、幼い頃大嫌いだったアサギ、しかも「俺の子を孕め」なんて言ってきて――絶対に嫌! と思うユズハだが……

架空の近未来世界を舞台にした、再会から始まるオメガバースです。

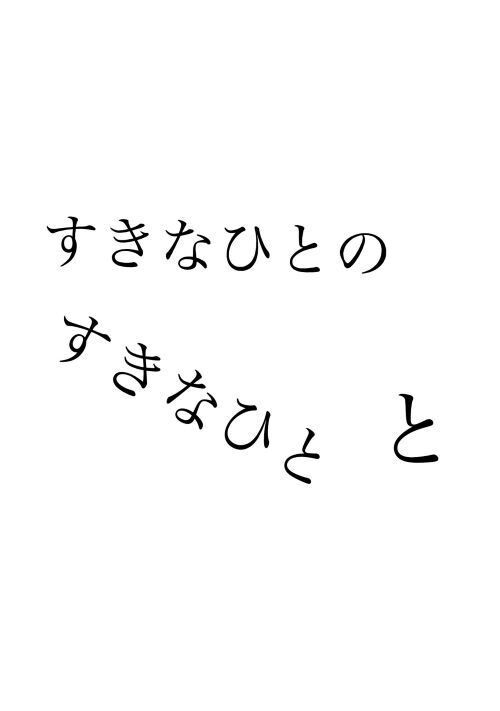

すきなひとの すきなひと と

迷空哀路

BL

僕は恐らく三上くんのことが好きなのだろう。

その三上くんには最近彼女ができた。

キラキラしている彼だけど、内に秘めているものは、そんなものばかりではないと思う。

僕はそんな彼の中身が見たくて、迷惑メールを送ってみた。

彼と彼と僕と彼女の間で絡まる三角()関係の物語

いっぱい命じて〜無自覚SubはヤンキーDomに甘えたい〜

きよひ

BL

無愛想な高一Domヤンキー×Subの自覚がない高三サッカー部員

Normalの諏訪大輝は近頃、謎の体調不良に悩まされていた。

そんな折に出会った金髪の一年生、甘井呂翔。

初めて会った瞬間から甘井呂に惹かれるものがあった諏訪は、Domである彼がPlayする様子を覗き見てしまう。

甘井呂に優しく支配されるSubに自分を重ねて胸を熱くしたことに戸惑う諏訪だが……。

第二性に振り回されながらも、互いだけを求め合うようになる青春の物語。

※現代ベースのDom/Subユニバースの世界観(独自解釈・オリジナル要素あり)

※不良の喧嘩描写、イジメ描写有り

初日は5話更新、翌日からは2話ずつ更新の予定です。

月の後宮~孤高の皇帝の寵姫~

真木

恋愛

新皇帝セルヴィウスが即位の日に閨に引きずり込んだのは、まだ十三歳の皇妹セシルだった。大好きだった兄皇帝の突然の行為に混乱し、心を閉ざすセシル。それから十年後、セシルの心が見えないまま、セルヴィウスはある決断をすることになるのだが……。

学院のモブ役だったはずの青年溺愛物語

紅林

BL

『桜田門学院高等学校』

日本中の超金持ちの子息子女が通うこの学校は東京都内に位置する野球ドーム五個分の土地が学院としてなる巨大学園だ

しかし生徒数は300人程の少人数の学院だ

そんな学院でモブとして役割を果たすはずだった青年の物語である

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる