4 / 22

第三話 梅雨の紫蘇ジュース

しおりを挟む

津久茂島での暮らしは、なんとも暇な毎日だ。

最初の一か月ほどは、起きる時間にも寝る時間にも捕らわれず、食べる物にも困らない。

母と交代制で家事をこなし、あとは寝るなり、島をぶらぶらと散歩して過ごす日々だった。

ツバキさんが時折やって来ては島事情を聞かせて貰ったり、陽ノ江地区の商店街にあるという同級生の喫茶店を店の前から覗いてみたり――いまだ店内に入る事はできていないものの、店主の浩二君らしき姿は見る事が出来た。

浅黒い肌に、手足も顔も私よりずっと細い身体で、背は百六十センチくらいだろうか。

黒縁眼鏡に団子鼻の、お世辞にも爽やかとも男前とも言えないが、髪はきちんと整えられ、純朴そうな青年だ。

ブラウンのシャツに黒いエプロンの落ち着いた立ち姿と振る舞いが、イギリスビンテージな雰囲気と馴染んで絵になっていた。

その浩二君の喫茶店〈クラウン〉の帰りに役場にある図書館に寄り、新刊コーナーを右から左へとじっくり見て回った。

肩こり解消トレーニングの本は、好き勝手生活できている今の私には必要ない。

人気だというミステリーの続編は、私の性格では最後まで順を追って読みきれる自信が無い。

その中で一冊、小さなカフェのつくり方という、水色のパステルカラーの表紙が目を惹いた。

その日は、イチ押し書籍コーナーとやらで見つけたカフェのつくり方の本と、馴染みの作家の小説三冊。

なんとなく手に取った、ガーデニング番組で有名な人の庭づくりの本を借りる事にした。

一週間かけて小説三冊を読み切り、庭造りの本を斜め読みして何となく「丁寧な暮らし」気分を味わうだけ味わって、返す本の山に積んだのが今朝。

雨続きでさっぱりしたのが食べたいと言った夜勤明けの母と、冷やしうどんに総菜屋のとり天を乗せて朝昼兼用ご飯を済ませ、また母が布団に入るのを見届けてから再び自分の部屋に戻った。

「小さなカフェのつくり方」

表紙のタイトルを読み上げて、窓辺の砂壁にもたれた。

今朝までしつこく降り続いた小雨はようやく止み、灰色の雲の切れ間から水色の空が見える。

そこから僅かに地上に差した陽の光が、空気中の水分を含んで細かい光の粒子を纏っていた。

梅雨空の合間から見える水色と同じ色の表紙には、彼女たちの店なのだろう。

シンプルで飾り気のない白壁の前で満面の笑みで寄り添う女性が二人。

年齢的には私とそう変わらないんじゃないだろうか、と表紙の二人を探して、ぱらぱらと適当にページを捲った。

「姉妹、か」

元々は姉がパン職人として働いていて、妹は趣味の洋菓子作りを生かし、二人でカフェを開いたというものだった。

本の内容としては二人のそれまでの苦労や経験、失敗から学んだ事などが時系列に整理されて記されている。

私はそれらの文字に視線を滑らせただけで本を閉じてしまった。

仲の良い姉妹。

一人っ子の私にはどうしようもないものだ。

どうあがいたって手に入れられるものじゃない。

二人の経歴の一部に書かれていた、工務店をやっていた父の手助けがあって居抜物件の改装も上手くいったというのを見て、ああ、私には縁の無い世界なんだ、とそれ以上読む気になれなかった。

それからはただ、ぼうっと流れの早い灰色の雲を眺め、むっとするような青臭い風を感じながら、いつの間にか眠っていた。

何もしないでいるというのは、時間の流れが異常に早い。

ツネさんの弁当屋で働いていた頃は、毎日忙しくしている方が時が経つのが早くて、休みの日の方がゆっくりな気がしていたが、どうやら必ずしもそうでは無いらしい。

家に引きこもり、最低限の家事をする以外は寝て過ごしていると、一日があっという間に過ぎていくようになった。

体が重い。頭が重い。ついでに瞼も重い。

次に寝たらこのまま一生目が覚めないんじゃないかと思うくらい、馬鹿みたいに寝ていた。

そうしているうちに、図書館から借りていた本の返却日になっていた。

通常の貸出期間は二週間。

返却日前日から雨が続き、一週間延長してもらったのだ。

今日はその返却日になっている事に、五月から六月へとカレンダーを捲って気が付いた。

「あー、梅雨はもう良いよお」

じめじめ、むしむし。

梅雨の湿気がじっとりと肌にまとわりついて、思わず顔をしかめた。

家を出てすぐのバス停に貼られた時刻表に、今の時間――午後一時の欄に人差し指を当てた。バスが来るまであと十五分。

やっぱり体が重い。

別に凄く太ったというわけでも無い。

具合が悪いわけでも無いが、体が重くて怠い。

母と暮らし、それなりに規則正しい生活はできているはずだが、母以外の誰とも話さない、時間にも縛られない、何もない生活というのは、私の奥にある生きていくうえで大切な何かを確実に蝕んでいるような気がする。

スマホを解約し、父から追われる事も無いのだから自由に暮らせている筈なのに、ふと孤独感や疎外感に襲われるのはどうしてなのだろう。

寝すぎたせいで凝り固まった首筋から肩をほぐすように腕を回し、伸びをし、空虚なため息を漏らした。

畑沿いにぽつんと傾いた時刻表が立つだけのバス停には、太陽を遮る待合所なんて無い。

私が中学の時からある錆びついた青いベンチに腰掛け、湿ったシャツの襟を摘んではためかせた。

ぼんやりと山のすぐそばまで広がる畑から、太陽を透かす薄雲の掛かった空へと視線を滑らせ、持ってきた水筒の麦茶を喉に流し込む。

十分程そうしていると、村の方から白髪の男性が広い歩幅でこちらに向かってくる。

男性はベンチに座る私に気が付くと「おう、こんにちは」と梅雨の湿った空気をも吹き飛ばしてしまいそうな声を張り上げて片手をあげた。

チョコレート並みに焼けた肌は陽光を反射して光っていた。

髪の色と目じりの皺の深さから見ると七十歳は超えていそうだが、タンクトップと短パンから覗く筋肉質な手足だけ見ると四十代くらいにも見える。

背中いっぱいの重そうなえんじ色のリュックを膝の上に乗せながら、私の隣に腰を下ろした。

「久しぶりやね、ことりちゃんやろ」

黒い顔に白い歯がにっと広がる。

「えっと、はい、そうですけど……」

「帰って来たとは聞いてたけど姿を見んから、ほんまかいな思とったわ。へえ、大きなったなあ」

私が変わらずぱっとしない表情をしていたのに気づいたのか、男性は「あ、おっちゃんのこと覚えてへんのか」と声を上げて笑う。

足元にいたスズメが、驚いて飛び上がった。

「田所のおっちゃんやないか。ようお母ちゃん所に山菜やら持って行ったやろ。ほら、うちの裏で紫蘇畑やっとる家や。神社の麓の」

「赤紫蘇の――」

私の言葉にかぶせるように、田所さんが「せや」と満足気に頷いた。

「明日の朝、また赤紫蘇持って行くわな。紫蘇ジュース好きなんやろ。中学生の時、お母ちゃんが娘が好きなんやって言うとったわ」

「そうなんですか」

この時期になると母が紫蘇ジュースを作ってくれたのを思い出した。

学校から帰って、母が用意してくれた、氷をたっぷり浮かべたルビー色の赤紫蘇ジュース。

甘酸っぱくて、梅雨時期の密かな楽しみだった。

「あ、もしかして、商店街の喫茶クラウンって田所さんのお孫さんですか」

「そうや。もう店行ってくれたんか?ええセンスしとるやろ」

「まだ店の外から見ただけなんですが……でもお洒落で良いお店ですね。平日なのに、お客さんも結構入ってましたし」

「ここらは年寄りが多いから、土日も平日も無いからな。一時はどないなるや思たけど、最近は愛想も良うなってきて――お、バス来たで。おうおう、みんな揃っとんなあ」

運賃箱に百円を入れ、田所さんは一番後ろに座っていた顔なじみらしい人たちの輪に入って行った。

私は通路を挟んだ運転席に一番近い椅子に腰を下ろし、楽しそうな声を聞きながら、後方に流れる長閑な田舎の風景を眺めていた。

田所さんと他の乗客たちは白鷺地区の公民館で降り、バスは私一人を乗せて陽ノ江地区に向かう。

役場前のバス停で降り、Uターンして走り去る運転手だけとなったバスに頭を下げてから正面玄関の自動扉をくぐった。

カウンターで本を返却し一時間ほど館内をうろうろしたあと、何も借りずに図書館を出た。

「こんにちはー」

ふいに声を掛けられ、愛想笑いを浮かべながら会釈を返す。

役場に入って来る時は確かシャッターが下りていた玄関横のスペースに、営業中の看板が立てられるところだった。

【洋食 黒猫】

挨拶をしてきた、灰色の短い髪に三角巾を結んだ小太りの女性は、看板を立て、もう一度私に微笑みながら会釈をして店に入った。

役場と同じクリーム色の壁は所々染みがある。

使い込まれたキッチン、日焼けしてくすんだグリーンのテーブルクロスが掛かった六つの丸テーブル。

メニューが掛かれた黒板のようなボードが壁に貼り付けてあるだけの、飾り気のないシンプルな内装だ。

玄関横のモンステラだけがシンプルな店内を彩っている。

店主と思しき、小柄な白髪の男性がキッチンから出てくると、壁のメニューボードのずれを几帳面に人差し指で調整し、真正面、真横から確認し、満足した様子で再びキッチンへと引っ込んだ。

「あ――」

メニューボードの三つ目に書かれた煮込みハンバーグに見覚えがあった。

この村に引っ越してすぐ、諸々の手続きを済ませた母に連れられてこの店に入った。

中学生にもなった私は、母の暮らしにお金の余裕が無いことくらいわかっていたので、一番安いチキンライスを注文しようとしたが、母が引っ越し祝いよとハンバーグを頼んでくれたのだ。

運ばれてきたハンバーグにはチーズがおまけされていた。

糸を引くとろりとしたチーズと柔らかいハンバーグは、私の記憶にもあたたかい色で残っている。

久々のハンバーグを食べる私に目を細める母の顔と、テーブルに落ちる白い陽だまり――。

「いらっしゃい」

店内に入ると、さっきの女性は店主とお揃いの黒いエプロンの腰ひもを結びながら、私の座った窓辺の席にやって来た。

「ハンバーグ定食をお願いします」

女性は「はい」とゆったりとした口調で言ってキッチンに入る。

店主の男性が調理する音が厨房から聞こえてきて、やがてデミグラスソースの香りが店内を満たしていく。

煮込みハンバーグと滑らかな舌触りのポテトサラダ、野菜たっぷりのスープもまた絶品だった。

BGMも無い、客は私ひとりという静かな店内と、美味しい料理。

洗練されたお洒落な都会の店には程遠いような、言葉は悪いがどこにでもあるような店だ。

だが、役場の手入れされた庭と木洩れ日の優しい光は、スイッチが切れたように寝るか食べるかの完全にだらけた私の心に、そっと刺激を与えてくれたような気がする。

定食の値段は六百五十円。

そんな値段で採算が取れるのだろうか。

また来よう、今度はお母さんと――と思ったら、会計の際に「この店、実は今日が最後の営業日なんですよ」と女性が眉をハの字にさせて言った。

「私たち夫婦でもう四十年やってきたんですけどね。せっかく来てくれたのに閉店の話なんてね……ごめんなさいね」

お釣りを受け取る私に、女性は「でもね」と続けた。

「ここ、七月からイベントスペースになるんですって。地元のお野菜を売ったり、手芸教室だったり、色々できるようになるみたい。それはそれで楽しみよねって、主人とも話してるんですよ」

主人、と呼ばれた事に気付いた店主が、キッチンからひょっこり顔を出して会釈した。

女性の言う通り、役場の玄関にある掲示板には《洋食黒猫、六月閉店。七月より、イベントスペ―スとなります》と書かれた紙が貼られてあった。

「ねえ、これ手伝って」

夕飯と風呂を済ませて居間の扇風機で火照りを冷ましていると、ザルに山盛りの赤紫蘇を抱えた母が、引き戸の木枠を器用に肩で押し開けながら入ってきた。

夕方に田所さんが赤紫蘇を持って来てくれたらしい。

そういえばそんな話をしてたな、と思い出しながら茎から紫蘇の葉を千切り取る。

母は私がいない間もひとりでこの作業をやってきたのだろうか。

今度、働いている介護施設に新しい職員が入って来るのだとか、その職員の指導係に選ばれて今から緊張するだとか。

とても気難しい利用者さんが、お母さんの声掛けで一週間ぶりにようやくお風呂に入ってくれる事になったとか。

そんな話をしながらも、母の手元は無駄なく動き続ける。

私の倍の速さで葉を千切る母のおかげで、作業はあっという間に終わった。

「今日はことりがやってみる?」

底の深い鍋を流しの下の棚から取り出した母が、思い出したように言った。

私が頷くと、「じゃあやろう」と嬉しそうに笑う母の目じりにはしっかりと皺が刻まれた。

頬には小さなシミやそばかすが散っている。

元々あまり自身のケアをする方では無かったようだが、それにしても肌の乾燥が酷いように見えた。

父と離婚して、もうのんびりと過ごせている筈なのに――。

「ことり、ほらお湯が沸騰したよ」

「あ、あぁうん。ごめん」

「鍋の縁、触っちゃ駄目よ」

まるで初めて台所に立った子供に注意を促すように言う母を横目に、母の手書きのレシピノートを見ながら鍋に赤紫蘇を入れた。

瞬く間にふさふさだった赤紫蘇がしなりと嵩を減らす。

みるみる透明だったお湯が濁ったような赤茶色に染まった。

隣で「火傷しないでね」と言われてため息交じりに小さく頷きながらザルで濾したあと、葉を取り除いた汁を鍋に戻す。

そこに砂糖――これが実物を見ると文字通りの「てんこもり」で一瞬躊躇ったが、母曰く「これくらい入れないと長期保存ができない」らしいので、思い切って鍋に流し入れた。

「はい、レモン汁ね」

レモン汁の入った小皿を受け取り、鍋に回し入れると……

「わあ、綺麗」

さっきまでの濁った赤茶色が、すっきりとした鮮やかな赤色に変わった。

煮沸消毒をした瓶に移すと、それは更に透明感を抱いてとても綺麗だ。

完成したルビー色の赤紫蘇ジュースを飲むと「明日は仕事帰りに炭酸水を買ってくる」と、母がストローを摘んでかき混ぜた。

「ことりが帰って来てからお母さんは毎日楽しいけど、ことりはどう?やっぱり戻りたいんじゃない?」

「そんなことないよ。まあ、戻りたくなったら適当に戻るから」

父から逃げる為に戻ったなんて、母には言えない。

母の前で父の話をするのは、今の平穏な暮らしを壊す事にもなりかねない。

「でもほら、お弁当屋さんのバイト、楽しそうだったじゃない」

「そうかな」

「新人の男の子だっけ。ことり、あの子の事を話すとき、ちょっと楽しそうだったよ」

口に含んでいた紫蘇ジュースを吹き零す寸前で慌てて飲み込んで、激しく咳き込んだ。

「ちょっとやめてよ。どこがよ。なんかノリは軽いし、能天気だし、あんな派手な人」

「でも、ことりからお友達の話を聞くことって無かったもん。愚痴ってはいたけど、ちょっと楽しそうな感じ。良いお友達が出来たんだなって、お母さん嬉しかったのよ」

「もう辞めたんだし、関係ないよ。ごちそうさま」

空のグラスを持って立ち上がり、居間のガラス戸を開ける。

「男の人は嫌いなの。わかってるでしょ」

冗談交じりで言ったつもりだったのに、「そっか……そうよね」と母が呟いた声が寂しそうに聞こえた。

「ことり、料理は昔から上手だったけど、更に上手になったよね」

久々の休日となった母が、味噌汁を飲み、焼き鯖の身をほぐしながら感慨深く頷いた。

「まあ独り暮らしも長いから」

言いながら、私は昨夜の残りもののきんぴらごぼうをご飯に乗せて食べた。

昨日よりも味が染み込んだ甘辛いきんぴらごぼうは、ご飯によく合う。

「駄目なお母さんを持つと、子供がしっかりするんだって。この前、職場の人から聞いたの。うちは当たってるなーと思って笑っちゃった」

なにそれ、と心の中で呟きながら「そんなことないでしょ」と、ご飯を一気にかき込んだ。

母は駄目な母親じゃない。むしろ真逆なのだ。

昔は離婚した責任からか、やり過ぎな程に何でもかんでも完璧にこなそうとしていた。

施設にいた頃も、それが原因で身体を壊したくらいに。

料理も、掃除も、私の身の回りの事も、恐らく過保護と言われるような事まで頑張り過ぎな母親だ。

だからこそ、このところの私は、今も懸命に働く母の姿を見ていると焦りに似た感情が湧き始めていた。

片付けを済ませて居間に戻ると、母は既に着替えを済ませてバッグにスマホを仕舞っている所だった。

「出かけるの?」

「この前、臨時集会に出られなくてね。今日もあるみたいだから行ってくる」

「もしかして、陽ノ江の公民館?」

母は、あら、知ってたの、と一瞬手を止め、ああ急がなきゃ、と箪笥の上に置きっぱなしだった眼鏡をケースに入れてバッグに突っ込んだ。

「白鷺地区にもうずっと放りっぱなしの空き家があってね。今後の活用について相談してるみたい。取り壊しにもお金がかかるから何かに使いたいって。元は民宿だったんだけど観光客の人が廃墟だなんだって荒らしてるんだって、この前もらった書類に書いてあったわ」

壁かけ時計を見上げると、バスが来ちゃう、と慌てて靴を履いて出て行った。

そろそろ梅雨明けも近いのだろうか。

纏わりつくような湿っぽい風が、今日はいくらかましに感じる。

先週までは雨マーク続きだった天気予報も、今朝の週間天気予報では三つしか付いていなかったな、と家を出て村の方へと歩き、二股の道を畑の合間を抜ける左へと進んだ。

緩やかなカーブのあぜ道で砂利を踏みしめる。

水路の脇を抜け、坂を上って舗装された山沿いの道へと出る。

左は竹林が覆い茂る。

その奥は風の丘地区を囲む、お椀の壁となる山が滑らかな稜線を結び、太陽の光を浴びて鮮やかな緑を輝かせている。

「空き家かぁ」

そういえば図書館で借りた「カフェのつくり方」の本に載っていたものの中には、両親が亡くなった後に実家を改装して開いたっていうのもあった気がする。

ちらっとしか見ていないから、細かい事までは解らないけれど。

とはいえ、長年放置状態の空き家と両親が住んでいた実家とでは状態も違うだろう。

田舎の古民家の空き家なら、お化け屋敷同然なんじゃないだろうか、と思いながら、みんな大変そうだな、と他人事のように歩き続けた。

このまま道なりに進めば小さい公園に出て、そこから五分ほど進めば駅が見えてくる。

島をぐるりと一周する単線が走っていて、時に山の中や渓谷をも駆け抜ける電車は、時にテレビや雑誌の取材も訪れる。

静かな田舎の風景の奥から電車の音が耳に届いた。

太陽が頭のてっぺんに昇ったのを確認して、私は広場の丸太ベンチに座り、鞄からおにぎりを包んだアルミホイルを出した。

梅干しおにぎりと、塩むすび。

海苔も何も巻いていない塩むすびを手に取って「いただきます」とひとり呟いた。

夏が始まる前の、つかの間の優しい季節。

そんな言葉が浮かぶような、柔らかで心地よい風が頬を撫で、頭上の大木の葉をさあっと揺らめかせた。

そんな誰もいない時間を味わっていた矢先、駅の方から歩いてくる人が見えた。

村の人だろう、と特に気にもせず梅干しおにぎりを頬張り、山の上をのんびりと旋回するトンビを眺めていた。

ゴロゴロ。ゴロゴロゴロ……

なんだろう、何か転がるような音がする――

「よっ」

そんな声が聞こえて、思わず視線を空から地上へと戻して――目を疑った。

は?いや、え、何?

「久しぶり」

その能天気な喋り口調と笑顔。

金色の英語が印字された白いシャツを目にして、うっかり米が喉に詰まった。

おかしい、おかしいでしょ。何、時空でも歪んだ?夢でも見てる?

「ちょ、おい、大丈夫か」

「な、なんで――」

激しくむせ、傍に置いていたペットボトルのお茶を流し込む。

「なんで隼人がここにいるのよっ」

「だって、手紙の返事来ねえし。津久茂島ってのは知ってたから、人に聞きながら来てみた。ま、ほとんど観光目的だけどなっ」

キャリーケースを置いた隼人がくるりと後ろを向くと、何やら黒い楽器ケースのようなものを背負っていた。

最初の一か月ほどは、起きる時間にも寝る時間にも捕らわれず、食べる物にも困らない。

母と交代制で家事をこなし、あとは寝るなり、島をぶらぶらと散歩して過ごす日々だった。

ツバキさんが時折やって来ては島事情を聞かせて貰ったり、陽ノ江地区の商店街にあるという同級生の喫茶店を店の前から覗いてみたり――いまだ店内に入る事はできていないものの、店主の浩二君らしき姿は見る事が出来た。

浅黒い肌に、手足も顔も私よりずっと細い身体で、背は百六十センチくらいだろうか。

黒縁眼鏡に団子鼻の、お世辞にも爽やかとも男前とも言えないが、髪はきちんと整えられ、純朴そうな青年だ。

ブラウンのシャツに黒いエプロンの落ち着いた立ち姿と振る舞いが、イギリスビンテージな雰囲気と馴染んで絵になっていた。

その浩二君の喫茶店〈クラウン〉の帰りに役場にある図書館に寄り、新刊コーナーを右から左へとじっくり見て回った。

肩こり解消トレーニングの本は、好き勝手生活できている今の私には必要ない。

人気だというミステリーの続編は、私の性格では最後まで順を追って読みきれる自信が無い。

その中で一冊、小さなカフェのつくり方という、水色のパステルカラーの表紙が目を惹いた。

その日は、イチ押し書籍コーナーとやらで見つけたカフェのつくり方の本と、馴染みの作家の小説三冊。

なんとなく手に取った、ガーデニング番組で有名な人の庭づくりの本を借りる事にした。

一週間かけて小説三冊を読み切り、庭造りの本を斜め読みして何となく「丁寧な暮らし」気分を味わうだけ味わって、返す本の山に積んだのが今朝。

雨続きでさっぱりしたのが食べたいと言った夜勤明けの母と、冷やしうどんに総菜屋のとり天を乗せて朝昼兼用ご飯を済ませ、また母が布団に入るのを見届けてから再び自分の部屋に戻った。

「小さなカフェのつくり方」

表紙のタイトルを読み上げて、窓辺の砂壁にもたれた。

今朝までしつこく降り続いた小雨はようやく止み、灰色の雲の切れ間から水色の空が見える。

そこから僅かに地上に差した陽の光が、空気中の水分を含んで細かい光の粒子を纏っていた。

梅雨空の合間から見える水色と同じ色の表紙には、彼女たちの店なのだろう。

シンプルで飾り気のない白壁の前で満面の笑みで寄り添う女性が二人。

年齢的には私とそう変わらないんじゃないだろうか、と表紙の二人を探して、ぱらぱらと適当にページを捲った。

「姉妹、か」

元々は姉がパン職人として働いていて、妹は趣味の洋菓子作りを生かし、二人でカフェを開いたというものだった。

本の内容としては二人のそれまでの苦労や経験、失敗から学んだ事などが時系列に整理されて記されている。

私はそれらの文字に視線を滑らせただけで本を閉じてしまった。

仲の良い姉妹。

一人っ子の私にはどうしようもないものだ。

どうあがいたって手に入れられるものじゃない。

二人の経歴の一部に書かれていた、工務店をやっていた父の手助けがあって居抜物件の改装も上手くいったというのを見て、ああ、私には縁の無い世界なんだ、とそれ以上読む気になれなかった。

それからはただ、ぼうっと流れの早い灰色の雲を眺め、むっとするような青臭い風を感じながら、いつの間にか眠っていた。

何もしないでいるというのは、時間の流れが異常に早い。

ツネさんの弁当屋で働いていた頃は、毎日忙しくしている方が時が経つのが早くて、休みの日の方がゆっくりな気がしていたが、どうやら必ずしもそうでは無いらしい。

家に引きこもり、最低限の家事をする以外は寝て過ごしていると、一日があっという間に過ぎていくようになった。

体が重い。頭が重い。ついでに瞼も重い。

次に寝たらこのまま一生目が覚めないんじゃないかと思うくらい、馬鹿みたいに寝ていた。

そうしているうちに、図書館から借りていた本の返却日になっていた。

通常の貸出期間は二週間。

返却日前日から雨が続き、一週間延長してもらったのだ。

今日はその返却日になっている事に、五月から六月へとカレンダーを捲って気が付いた。

「あー、梅雨はもう良いよお」

じめじめ、むしむし。

梅雨の湿気がじっとりと肌にまとわりついて、思わず顔をしかめた。

家を出てすぐのバス停に貼られた時刻表に、今の時間――午後一時の欄に人差し指を当てた。バスが来るまであと十五分。

やっぱり体が重い。

別に凄く太ったというわけでも無い。

具合が悪いわけでも無いが、体が重くて怠い。

母と暮らし、それなりに規則正しい生活はできているはずだが、母以外の誰とも話さない、時間にも縛られない、何もない生活というのは、私の奥にある生きていくうえで大切な何かを確実に蝕んでいるような気がする。

スマホを解約し、父から追われる事も無いのだから自由に暮らせている筈なのに、ふと孤独感や疎外感に襲われるのはどうしてなのだろう。

寝すぎたせいで凝り固まった首筋から肩をほぐすように腕を回し、伸びをし、空虚なため息を漏らした。

畑沿いにぽつんと傾いた時刻表が立つだけのバス停には、太陽を遮る待合所なんて無い。

私が中学の時からある錆びついた青いベンチに腰掛け、湿ったシャツの襟を摘んではためかせた。

ぼんやりと山のすぐそばまで広がる畑から、太陽を透かす薄雲の掛かった空へと視線を滑らせ、持ってきた水筒の麦茶を喉に流し込む。

十分程そうしていると、村の方から白髪の男性が広い歩幅でこちらに向かってくる。

男性はベンチに座る私に気が付くと「おう、こんにちは」と梅雨の湿った空気をも吹き飛ばしてしまいそうな声を張り上げて片手をあげた。

チョコレート並みに焼けた肌は陽光を反射して光っていた。

髪の色と目じりの皺の深さから見ると七十歳は超えていそうだが、タンクトップと短パンから覗く筋肉質な手足だけ見ると四十代くらいにも見える。

背中いっぱいの重そうなえんじ色のリュックを膝の上に乗せながら、私の隣に腰を下ろした。

「久しぶりやね、ことりちゃんやろ」

黒い顔に白い歯がにっと広がる。

「えっと、はい、そうですけど……」

「帰って来たとは聞いてたけど姿を見んから、ほんまかいな思とったわ。へえ、大きなったなあ」

私が変わらずぱっとしない表情をしていたのに気づいたのか、男性は「あ、おっちゃんのこと覚えてへんのか」と声を上げて笑う。

足元にいたスズメが、驚いて飛び上がった。

「田所のおっちゃんやないか。ようお母ちゃん所に山菜やら持って行ったやろ。ほら、うちの裏で紫蘇畑やっとる家や。神社の麓の」

「赤紫蘇の――」

私の言葉にかぶせるように、田所さんが「せや」と満足気に頷いた。

「明日の朝、また赤紫蘇持って行くわな。紫蘇ジュース好きなんやろ。中学生の時、お母ちゃんが娘が好きなんやって言うとったわ」

「そうなんですか」

この時期になると母が紫蘇ジュースを作ってくれたのを思い出した。

学校から帰って、母が用意してくれた、氷をたっぷり浮かべたルビー色の赤紫蘇ジュース。

甘酸っぱくて、梅雨時期の密かな楽しみだった。

「あ、もしかして、商店街の喫茶クラウンって田所さんのお孫さんですか」

「そうや。もう店行ってくれたんか?ええセンスしとるやろ」

「まだ店の外から見ただけなんですが……でもお洒落で良いお店ですね。平日なのに、お客さんも結構入ってましたし」

「ここらは年寄りが多いから、土日も平日も無いからな。一時はどないなるや思たけど、最近は愛想も良うなってきて――お、バス来たで。おうおう、みんな揃っとんなあ」

運賃箱に百円を入れ、田所さんは一番後ろに座っていた顔なじみらしい人たちの輪に入って行った。

私は通路を挟んだ運転席に一番近い椅子に腰を下ろし、楽しそうな声を聞きながら、後方に流れる長閑な田舎の風景を眺めていた。

田所さんと他の乗客たちは白鷺地区の公民館で降り、バスは私一人を乗せて陽ノ江地区に向かう。

役場前のバス停で降り、Uターンして走り去る運転手だけとなったバスに頭を下げてから正面玄関の自動扉をくぐった。

カウンターで本を返却し一時間ほど館内をうろうろしたあと、何も借りずに図書館を出た。

「こんにちはー」

ふいに声を掛けられ、愛想笑いを浮かべながら会釈を返す。

役場に入って来る時は確かシャッターが下りていた玄関横のスペースに、営業中の看板が立てられるところだった。

【洋食 黒猫】

挨拶をしてきた、灰色の短い髪に三角巾を結んだ小太りの女性は、看板を立て、もう一度私に微笑みながら会釈をして店に入った。

役場と同じクリーム色の壁は所々染みがある。

使い込まれたキッチン、日焼けしてくすんだグリーンのテーブルクロスが掛かった六つの丸テーブル。

メニューが掛かれた黒板のようなボードが壁に貼り付けてあるだけの、飾り気のないシンプルな内装だ。

玄関横のモンステラだけがシンプルな店内を彩っている。

店主と思しき、小柄な白髪の男性がキッチンから出てくると、壁のメニューボードのずれを几帳面に人差し指で調整し、真正面、真横から確認し、満足した様子で再びキッチンへと引っ込んだ。

「あ――」

メニューボードの三つ目に書かれた煮込みハンバーグに見覚えがあった。

この村に引っ越してすぐ、諸々の手続きを済ませた母に連れられてこの店に入った。

中学生にもなった私は、母の暮らしにお金の余裕が無いことくらいわかっていたので、一番安いチキンライスを注文しようとしたが、母が引っ越し祝いよとハンバーグを頼んでくれたのだ。

運ばれてきたハンバーグにはチーズがおまけされていた。

糸を引くとろりとしたチーズと柔らかいハンバーグは、私の記憶にもあたたかい色で残っている。

久々のハンバーグを食べる私に目を細める母の顔と、テーブルに落ちる白い陽だまり――。

「いらっしゃい」

店内に入ると、さっきの女性は店主とお揃いの黒いエプロンの腰ひもを結びながら、私の座った窓辺の席にやって来た。

「ハンバーグ定食をお願いします」

女性は「はい」とゆったりとした口調で言ってキッチンに入る。

店主の男性が調理する音が厨房から聞こえてきて、やがてデミグラスソースの香りが店内を満たしていく。

煮込みハンバーグと滑らかな舌触りのポテトサラダ、野菜たっぷりのスープもまた絶品だった。

BGMも無い、客は私ひとりという静かな店内と、美味しい料理。

洗練されたお洒落な都会の店には程遠いような、言葉は悪いがどこにでもあるような店だ。

だが、役場の手入れされた庭と木洩れ日の優しい光は、スイッチが切れたように寝るか食べるかの完全にだらけた私の心に、そっと刺激を与えてくれたような気がする。

定食の値段は六百五十円。

そんな値段で採算が取れるのだろうか。

また来よう、今度はお母さんと――と思ったら、会計の際に「この店、実は今日が最後の営業日なんですよ」と女性が眉をハの字にさせて言った。

「私たち夫婦でもう四十年やってきたんですけどね。せっかく来てくれたのに閉店の話なんてね……ごめんなさいね」

お釣りを受け取る私に、女性は「でもね」と続けた。

「ここ、七月からイベントスペースになるんですって。地元のお野菜を売ったり、手芸教室だったり、色々できるようになるみたい。それはそれで楽しみよねって、主人とも話してるんですよ」

主人、と呼ばれた事に気付いた店主が、キッチンからひょっこり顔を出して会釈した。

女性の言う通り、役場の玄関にある掲示板には《洋食黒猫、六月閉店。七月より、イベントスペ―スとなります》と書かれた紙が貼られてあった。

「ねえ、これ手伝って」

夕飯と風呂を済ませて居間の扇風機で火照りを冷ましていると、ザルに山盛りの赤紫蘇を抱えた母が、引き戸の木枠を器用に肩で押し開けながら入ってきた。

夕方に田所さんが赤紫蘇を持って来てくれたらしい。

そういえばそんな話をしてたな、と思い出しながら茎から紫蘇の葉を千切り取る。

母は私がいない間もひとりでこの作業をやってきたのだろうか。

今度、働いている介護施設に新しい職員が入って来るのだとか、その職員の指導係に選ばれて今から緊張するだとか。

とても気難しい利用者さんが、お母さんの声掛けで一週間ぶりにようやくお風呂に入ってくれる事になったとか。

そんな話をしながらも、母の手元は無駄なく動き続ける。

私の倍の速さで葉を千切る母のおかげで、作業はあっという間に終わった。

「今日はことりがやってみる?」

底の深い鍋を流しの下の棚から取り出した母が、思い出したように言った。

私が頷くと、「じゃあやろう」と嬉しそうに笑う母の目じりにはしっかりと皺が刻まれた。

頬には小さなシミやそばかすが散っている。

元々あまり自身のケアをする方では無かったようだが、それにしても肌の乾燥が酷いように見えた。

父と離婚して、もうのんびりと過ごせている筈なのに――。

「ことり、ほらお湯が沸騰したよ」

「あ、あぁうん。ごめん」

「鍋の縁、触っちゃ駄目よ」

まるで初めて台所に立った子供に注意を促すように言う母を横目に、母の手書きのレシピノートを見ながら鍋に赤紫蘇を入れた。

瞬く間にふさふさだった赤紫蘇がしなりと嵩を減らす。

みるみる透明だったお湯が濁ったような赤茶色に染まった。

隣で「火傷しないでね」と言われてため息交じりに小さく頷きながらザルで濾したあと、葉を取り除いた汁を鍋に戻す。

そこに砂糖――これが実物を見ると文字通りの「てんこもり」で一瞬躊躇ったが、母曰く「これくらい入れないと長期保存ができない」らしいので、思い切って鍋に流し入れた。

「はい、レモン汁ね」

レモン汁の入った小皿を受け取り、鍋に回し入れると……

「わあ、綺麗」

さっきまでの濁った赤茶色が、すっきりとした鮮やかな赤色に変わった。

煮沸消毒をした瓶に移すと、それは更に透明感を抱いてとても綺麗だ。

完成したルビー色の赤紫蘇ジュースを飲むと「明日は仕事帰りに炭酸水を買ってくる」と、母がストローを摘んでかき混ぜた。

「ことりが帰って来てからお母さんは毎日楽しいけど、ことりはどう?やっぱり戻りたいんじゃない?」

「そんなことないよ。まあ、戻りたくなったら適当に戻るから」

父から逃げる為に戻ったなんて、母には言えない。

母の前で父の話をするのは、今の平穏な暮らしを壊す事にもなりかねない。

「でもほら、お弁当屋さんのバイト、楽しそうだったじゃない」

「そうかな」

「新人の男の子だっけ。ことり、あの子の事を話すとき、ちょっと楽しそうだったよ」

口に含んでいた紫蘇ジュースを吹き零す寸前で慌てて飲み込んで、激しく咳き込んだ。

「ちょっとやめてよ。どこがよ。なんかノリは軽いし、能天気だし、あんな派手な人」

「でも、ことりからお友達の話を聞くことって無かったもん。愚痴ってはいたけど、ちょっと楽しそうな感じ。良いお友達が出来たんだなって、お母さん嬉しかったのよ」

「もう辞めたんだし、関係ないよ。ごちそうさま」

空のグラスを持って立ち上がり、居間のガラス戸を開ける。

「男の人は嫌いなの。わかってるでしょ」

冗談交じりで言ったつもりだったのに、「そっか……そうよね」と母が呟いた声が寂しそうに聞こえた。

「ことり、料理は昔から上手だったけど、更に上手になったよね」

久々の休日となった母が、味噌汁を飲み、焼き鯖の身をほぐしながら感慨深く頷いた。

「まあ独り暮らしも長いから」

言いながら、私は昨夜の残りもののきんぴらごぼうをご飯に乗せて食べた。

昨日よりも味が染み込んだ甘辛いきんぴらごぼうは、ご飯によく合う。

「駄目なお母さんを持つと、子供がしっかりするんだって。この前、職場の人から聞いたの。うちは当たってるなーと思って笑っちゃった」

なにそれ、と心の中で呟きながら「そんなことないでしょ」と、ご飯を一気にかき込んだ。

母は駄目な母親じゃない。むしろ真逆なのだ。

昔は離婚した責任からか、やり過ぎな程に何でもかんでも完璧にこなそうとしていた。

施設にいた頃も、それが原因で身体を壊したくらいに。

料理も、掃除も、私の身の回りの事も、恐らく過保護と言われるような事まで頑張り過ぎな母親だ。

だからこそ、このところの私は、今も懸命に働く母の姿を見ていると焦りに似た感情が湧き始めていた。

片付けを済ませて居間に戻ると、母は既に着替えを済ませてバッグにスマホを仕舞っている所だった。

「出かけるの?」

「この前、臨時集会に出られなくてね。今日もあるみたいだから行ってくる」

「もしかして、陽ノ江の公民館?」

母は、あら、知ってたの、と一瞬手を止め、ああ急がなきゃ、と箪笥の上に置きっぱなしだった眼鏡をケースに入れてバッグに突っ込んだ。

「白鷺地区にもうずっと放りっぱなしの空き家があってね。今後の活用について相談してるみたい。取り壊しにもお金がかかるから何かに使いたいって。元は民宿だったんだけど観光客の人が廃墟だなんだって荒らしてるんだって、この前もらった書類に書いてあったわ」

壁かけ時計を見上げると、バスが来ちゃう、と慌てて靴を履いて出て行った。

そろそろ梅雨明けも近いのだろうか。

纏わりつくような湿っぽい風が、今日はいくらかましに感じる。

先週までは雨マーク続きだった天気予報も、今朝の週間天気予報では三つしか付いていなかったな、と家を出て村の方へと歩き、二股の道を畑の合間を抜ける左へと進んだ。

緩やかなカーブのあぜ道で砂利を踏みしめる。

水路の脇を抜け、坂を上って舗装された山沿いの道へと出る。

左は竹林が覆い茂る。

その奥は風の丘地区を囲む、お椀の壁となる山が滑らかな稜線を結び、太陽の光を浴びて鮮やかな緑を輝かせている。

「空き家かぁ」

そういえば図書館で借りた「カフェのつくり方」の本に載っていたものの中には、両親が亡くなった後に実家を改装して開いたっていうのもあった気がする。

ちらっとしか見ていないから、細かい事までは解らないけれど。

とはいえ、長年放置状態の空き家と両親が住んでいた実家とでは状態も違うだろう。

田舎の古民家の空き家なら、お化け屋敷同然なんじゃないだろうか、と思いながら、みんな大変そうだな、と他人事のように歩き続けた。

このまま道なりに進めば小さい公園に出て、そこから五分ほど進めば駅が見えてくる。

島をぐるりと一周する単線が走っていて、時に山の中や渓谷をも駆け抜ける電車は、時にテレビや雑誌の取材も訪れる。

静かな田舎の風景の奥から電車の音が耳に届いた。

太陽が頭のてっぺんに昇ったのを確認して、私は広場の丸太ベンチに座り、鞄からおにぎりを包んだアルミホイルを出した。

梅干しおにぎりと、塩むすび。

海苔も何も巻いていない塩むすびを手に取って「いただきます」とひとり呟いた。

夏が始まる前の、つかの間の優しい季節。

そんな言葉が浮かぶような、柔らかで心地よい風が頬を撫で、頭上の大木の葉をさあっと揺らめかせた。

そんな誰もいない時間を味わっていた矢先、駅の方から歩いてくる人が見えた。

村の人だろう、と特に気にもせず梅干しおにぎりを頬張り、山の上をのんびりと旋回するトンビを眺めていた。

ゴロゴロ。ゴロゴロゴロ……

なんだろう、何か転がるような音がする――

「よっ」

そんな声が聞こえて、思わず視線を空から地上へと戻して――目を疑った。

は?いや、え、何?

「久しぶり」

その能天気な喋り口調と笑顔。

金色の英語が印字された白いシャツを目にして、うっかり米が喉に詰まった。

おかしい、おかしいでしょ。何、時空でも歪んだ?夢でも見てる?

「ちょ、おい、大丈夫か」

「な、なんで――」

激しくむせ、傍に置いていたペットボトルのお茶を流し込む。

「なんで隼人がここにいるのよっ」

「だって、手紙の返事来ねえし。津久茂島ってのは知ってたから、人に聞きながら来てみた。ま、ほとんど観光目的だけどなっ」

キャリーケースを置いた隼人がくるりと後ろを向くと、何やら黒い楽器ケースのようなものを背負っていた。

3

お気に入りに追加

21

あなたにおすすめの小説

イチゴ

高本 顕杜

ライト文芸

イチゴが落ちていく――、そのイチゴだけは!!

イチゴ農家の陽一が丹精込めて育てていたイチゴの株。その株のイチゴが落ちていってしまう――。必至で手を伸ばしキャッチしようとするも、そこへあるのモノが割りこんできて……。

若奥様は緑の手 ~ お世話した花壇が聖域化してました。嫁入り先でめいっぱい役立てます!

古森真朝

恋愛

意地悪な遠縁のおばの邸で暮らすユーフェミアは、ある日いきなり『明後日に輿入れが決まったから荷物をまとめろ』と言い渡される。いろいろ思うところはありつつ、これは邸から出て自立するチャンス!と大急ぎで支度して出立することに。嫁入り道具兼手土産として、唯一の財産でもある裏庭の花壇(四畳サイズ)を『持参』したのだが――実はこのプチ庭園、長年手塩にかけた彼女の魔力によって、神域霊域レベルのレア植物生息地となっていた。

そうとは知らないまま、輿入れ初日にボロボロになって帰ってきた結婚相手・クライヴを救ったのを皮切りに、彼の実家エヴァンス邸、勤め先である王城、さらにお世話になっている賢者様が司る大神殿と、次々に起こる事件を『あ、それならありますよ!』とプチ庭園でしれっと解決していくユーフェミア。果たして嫁ぎ先で平穏を手に入れられるのか。そして根っから世話好きで、何くれとなく構ってくれるクライヴVS自立したい甘えベタの若奥様の勝負の行方は?

*カクヨム様で先行掲載しております

【受賞】約束のクローバー ~僕が自ら歩く理由~

朱村びすりん

ライト文芸

【第6回ほっこり・じんわり大賞】にて《涙じんわり賞》を受賞しました! 応援してくださった全ての方に心より御礼申し上げます。

~あらすじ~

小学五年生のコウキは、軽度の脳性麻痺によって生まれつき身体の一部が不自由である。とくに右脚の麻痺が強く、筋肉が強張ってしまう。ロフストランド杖と装具がなければ、自力で歩くことさえ困難だった。

ほとんどの知人や友人はコウキの身体について理解してくれているが、中には意地悪くするクラスメイトもいた。

町を歩けば見ず知らずの人に不思議な目で見られることもある。

それでもコウキは、日々前向きに生きていた。

「手術を受けてみない?」

ある日、母の一言がきっかけでコウキは【選択的脊髄後根遮断術(SDR)】という手術の存在を知る。

病院で詳しい話を聞くと、その手術は想像以上に大がかりで、入院が二カ月以上も必要とのこと。

しかし術後のリハビリをこなしていけば、今よりも歩行が安定する可能性があるのだという。

十歳である今でも、大人の付き添いがなければ基本的に外を出歩けないコウキは、ひとつの希望として手術を受けることにした。

保育園の時から付き合いがある幼なじみのユナにその話をすると、彼女はあるものをコウキに手渡す。それは、ひとつ葉のクローバーを手に持ちながら、力強く二本脚で立つ猫のキーホルダーだった。

ひとつ葉のクローバーの花言葉は『困難に打ち勝つ』。

コウキの手術が成功するよう、願いが込められたお守りである。

コウキとユナは、いつか自由気ままに二人で町の中を散歩しようと約束を交わしたのだった。

果たしてコウキは、自らの脚で不自由なく歩くことができるのだろうか──

かけがえのない友との出会い、親子の絆、少年少女の成長を描いた、ヒューマンストーリー。

※この物語は実話を基にしたフィクションです。

登場する一部の人物や施設は実在するものをモデルにしていますが、設定や名称等ストーリーの大部分を脚色しています。

また、物語上で行われる手術「選択的脊髄後根遮断術(SDR)」を受ける推奨年齢は平均五歳前後とされております。医師の意見や見解、該当者の年齢、障害の重さや特徴等によって、検査やリハビリ治療の内容に個人差があります。

物語に登場する主人公の私生活等は、全ての脳性麻痺の方に当てはまるわけではありませんのでご理解ください。

◆2023年8月16日完結しました。

・素敵な表紙絵をちゅるぎ様に描いていただきました!

心の落とし物

緋色刹那

ライト文芸

・完結済み(2024/10/12)。また書きたくなったら、番外編として投稿するかも

・第4回、第5回ライト文芸大賞にて奨励賞をいただきました!!✌︎('ω'✌︎ )✌︎('ω'✌︎ )

〈本作の楽しみ方〉

本作は読む喫茶店です。順に読んでもいいし、興味を持ったタイトルや季節から読んでもオッケーです。

知らない人、知らない設定が出てきて不安になるかもしれませんが、喫茶店の常連さんのようなものなので、雰囲気を楽しんでください(一応説明↓)。

〈あらすじ〉

〈心の落とし物〉はありませんか?

どこかに失くした物、ずっと探している人、過去の後悔、忘れていた夢。

あなたは忘れているつもりでも、心があなたの代わりに探し続けているかもしれません……。

喫茶店LAMP(ランプ)の店長、添野由良(そえのゆら)は、人の未練が具現化した幻〈心の落とし物(こころのおとしもの)〉と、それを探す生き霊〈探し人(さがしびと)〉に気づきやすい体質。

ある夏の日、由良は店の前を何度も通る男性に目を止め、声をかける。男性は数年前に移転した古本屋を探していて……。

懐かしくも切ない、過去の未練に魅せられる。

〈主人公と作中用語〉

・添野由良(そえのゆら)

洋燈町にある喫茶店LAMP(ランプ)の店長。〈心の落とし物〉や〈探し人〉に気づきやすい体質。

・〈心の落とし物(こころのおとしもの)〉

人の未練が具現化した幻。あるいは、未練そのもの。

・〈探し人(さがしびと)〉

〈心の落とし物〉を探す生き霊で、落とし主。当人に代わって、〈心の落とし物〉を探している。

・〈未練溜まり(みれんだまり)〉

忘れられた〈心の落とし物〉が行き着く場所。

・〈分け御霊(わけみたま)〉

生者の後悔や未練が物に宿り、具現化した者。込められた念が強ければ強いほど、人のように自由意志を持つ。いわゆる付喪神に近い。

独身寮のふるさとごはん まかないさんの美味しい献立

水縞しま

ライト文芸

旧題:独身寮のまかないさん ~おいしい故郷の味こしらえます~

第7回ライト文芸大賞【料理・グルメ賞】作品です。

◇◇◇◇

飛騨高山に本社を置く株式会社ワカミヤの独身寮『杉野館』。まかない担当として働く有村千影(ありむらちかげ)は、決まった予算の中で献立を考え、食材を調達し、調理してと日々奮闘していた。そんなある日、社員のひとりが失恋して落ち込んでしまう。食欲もないらしい。千影は彼の出身地、富山の郷土料理「ほたるいかの酢味噌和え」をこしらえて励まそうとする。

仕事に追われる社員には、熱々がおいしい「味噌煮込みうどん(愛知)」。

退職しようか思い悩む社員には、じんわりと出汁が沁みる「聖護院かぶと鯛の煮物(京都)」。

他にも飛騨高山の「赤かぶ漬け」「みだらしだんご」、大阪の「モダン焼き」など、故郷の味が盛りだくさん。

おいしい故郷の味に励まされたり、癒されたり、背中を押されたりするお話です。

5年も苦しんだのだから、もうスッキリ幸せになってもいいですよね?

gacchi

恋愛

13歳の学園入学時から5年、第一王子と婚約しているミレーヌは王子妃教育に疲れていた。好きでもない王子のために苦労する意味ってあるんでしょうか。

そんなミレーヌに王子は新しい恋人を連れて

「婚約解消してくれる?優しいミレーヌなら許してくれるよね?」

もう私、こんな婚約者忘れてスッキリ幸せになってもいいですよね?

3/5 1章完結しました。おまけの後、2章になります。

4/4 完結しました。奨励賞受賞ありがとうございました。

1章が書籍になりました。

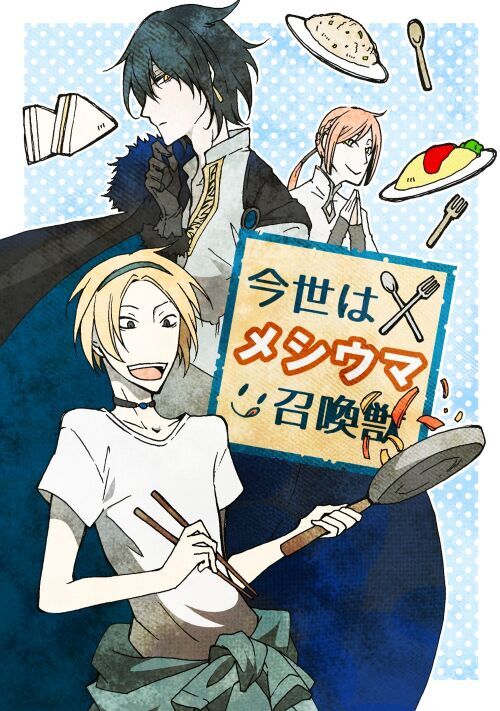

今世はメシウマ召喚獣

片里 狛

BL

オーバーワークが原因でうっかり命を落としたはずの最上春伊25歳。召喚獣として呼び出された世界で、娼館の料理人として働くことになって!?的なBL小説です。

最終的に溺愛系娼館主人様×全般的にふつーの日本人青年。

※女の子もゴリゴリ出てきます。

※設定ふんわりとしか考えてないので穴があってもスルーしてください。お約束等には疎いので優しい気持ちで読んでくださると幸い。

※誤字脱字の報告は不要です。いつか直したい。

※なるべくさくさく更新したい。

【完結】雇われ見届け人 婿入り騒動

盤坂万

歴史・時代

チャンバラで解決しないお侍さんのお話。

武士がサラリーマン化した時代の武士の生き方のひとつを綴ります。

正解も間違いもない、今の世の中と似た雰囲気の漂う江戸中期。新三郎の特性は「興味本位」、武器は「情報収集能力」だけ。

平穏系武士の新境地を、新三郎が持ち前の特性と武器を活かして切り開きます。

※表紙絵は、cocoanco様のフリー素材を使用して作成しました

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる