お気に入りに追加

2

あなたにおすすめの小説

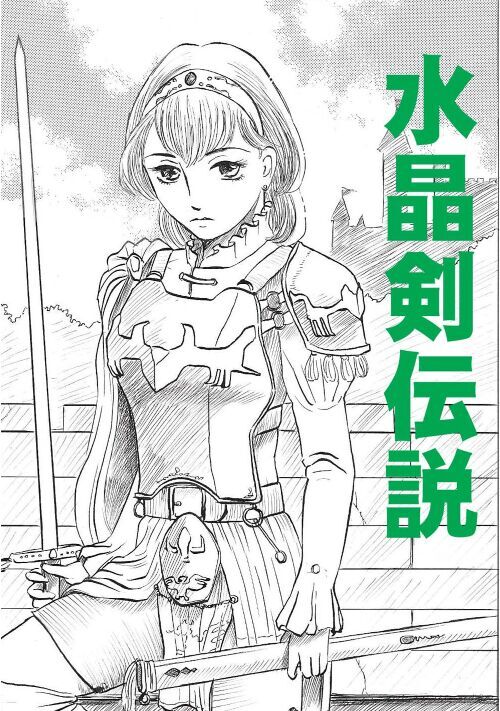

水晶剣伝説2~ジャリアの黒竜王子

緑川らあず

ファンタジー

トレミリアの大剣技大会で優勝を果たした浪剣士レークは、晴れて宮廷騎士となった。相棒の美剣士アレンとともに二人は宮廷で己の地位を確立してゆく。

一方、北の大国ジャリアでは、黒竜王子と恐れられるフェルス王子の軍勢が不穏な動きを見せ始めていた。大陸に波乱の予感が広がる。

小さなことから〜露出〜えみ〜

サイコロ

恋愛

私の露出…

毎日更新していこうと思います

よろしくおねがいします

感想等お待ちしております

取り入れて欲しい内容なども

書いてくださいね

よりみなさんにお近く

考えやすく

追い出された万能職に新しい人生が始まりました

東堂大稀(旧:To-do)

ファンタジー

「お前、クビな」

その一言で『万能職』の青年ロアは勇者パーティーから追い出された。

『万能職』は冒険者の最底辺職だ。

冒険者ギルドの区分では『万能職』と耳触りのいい呼び方をされているが、めったにそんな呼び方をしてもらえない職業だった。

『雑用係』『運び屋』『なんでも屋』『小間使い』『見習い』。

口汚い者たちなど『寄生虫」と呼んだり、あえて『万能様』と皮肉を効かせて呼んでいた。

要するにパーティーの戦闘以外の仕事をなんでもこなす、雑用専門の最下級職だった。

その底辺職を7年も勤めた彼は、追い出されたことによって新しい人生を始める……。

辺境領主は大貴族に成り上がる! チート知識でのびのび領地経営します

潮ノ海月@書籍発売中

ファンタジー

旧題:転生貴族の領地経営~チート知識を活用して、辺境領主は成り上がる!

トールデント帝国と国境を接していたフレンハイム子爵領の領主バルトハイドは、突如、侵攻を開始した帝国軍から領地を守るためにルッセン砦で迎撃に向かうが、守り切れず戦死してしまう。

領主バルトハイドが戦争で死亡した事で、唯一の後継者であったアクスが跡目を継ぐことになってしまう。

アクスの前世は日本人であり、争いごとが極端に苦手であったが、領民を守るために立ち上がることを決意する。

だが、兵士の証言からしてラッセル砦を陥落させた帝国軍の数は10倍以上であることが明らかになってしまう

完全に手詰まりの中で、アクスは日本人として暮らしてきた知識を活用し、さらには領都から避難してきた獣人や亜人を仲間に引き入れ秘策を練る。

果たしてアクスは帝国軍に勝利できるのか!?

これは転生貴族アクスが領地経営に奮闘し、大貴族へ成りあがる物語。

転生したら貴族の息子の友人A(庶民)になりました。

襲

ファンタジー

〈あらすじ〉

信号無視で突っ込んできたトラックに轢かれそうになった子どもを助けて代わりに轢かれた俺。

目が覚めると、そこは異世界!?

あぁ、よくあるやつか。

食堂兼居酒屋を営む両親の元に転生した俺は、庶民なのに、領主の息子、つまりは貴族の坊ちゃんと関わることに……

面倒ごとは御免なんだが。

魔力量“だけ”チートな主人公が、店を手伝いながら、学校で学びながら、冒険もしながら、領主の息子をからかいつつ(オイ)、のんびり(できたらいいな)ライフを満喫するお話。

誤字脱字の訂正、感想、などなど、お待ちしております。

やんわり決まってるけど、大体行き当たりばったりです。

特殊部隊の俺が転生すると、目の前で絶世の美人母娘が犯されそうで助けたら、とんでもないヤンデレ貴族だった

なるとし

ファンタジー

鷹取晴翔(たかとりはると)は陸上自衛隊のとある特殊部隊に所属している。だが、ある日、訓練の途中、不慮の事故に遭い、異世界に転生することとなる。

特殊部隊で使っていた武器や防具などを召喚できる特殊能力を謎の存在から授かり、目を開けたら、絶世の美女とも呼ばれる母娘が男たちによって犯されそうになっていた。

武装状態の鷹取晴翔は、持ち前の優秀な身体能力と武器を使い、その母娘と敷地にいる使用人たちを救う。

だけど、その母と娘二人は、

とおおおおんでもないヤンデレだった……

第3回次世代ファンタジーカップに出すために一部を修正して投稿したものです。

この争いの絶えない世界で ~魔王になって平和の為に戦いますR

ばたっちゅ

ファンタジー

相和義輝(あいわよしき)は新たな魔王として現代から召喚される。

だがその世界は、世界の殆どを支配した人類が、僅かに残る魔族を滅ぼす戦いを始めていた。

無為に死に逝く人間達、荒廃する自然……こんな無駄な争いは止めなければいけない。だが人類にもまた、戦うべき理由と、戦いを止められない事情があった。

人類を会話のテーブルまで引っ張り出すには、結局戦争に勝利するしかない。

だが魔王として用意された力は、死を予感する力と全ての文字と言葉を理解する力のみ。

自分一人の力で戦う事は出来ないが、強力な魔人や個性豊かな魔族たちの力を借りて戦う事を決意する。

殺戮の果てに、互いが共存する未来があると信じて。

元おっさんの俺、公爵家嫡男に転生~普通にしてるだけなのに、次々と問題が降りかかってくる~

おとら@ 書籍発売中

ファンタジー

アルカディア王国の公爵家嫡男であるアレク(十六歳)はある日突然、前触れもなく前世の記憶を蘇らせる。

どうやら、それまでの自分はグータラ生活を送っていて、ろくでもない評判のようだ。

そんな中、アラフォー社畜だった前世の記憶が蘇り混乱しつつも、今の生活に慣れようとするが……。

その行動は以前とは違く見え、色々と勘違いをされる羽目に。

その結果、様々な女性に迫られることになる。

元婚約者にしてツンデレ王女、専属メイドのお調子者エルフ、決闘を仕掛けてくるクーデレ竜人姫、世話をすることなったドジっ子犬耳娘など……。

「ハーレムは嫌だァァァァ! どうしてこうなった!?」

今日も、そんな彼の悲鳴が響き渡る。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる