54 / 94

零章 第三部『富の塔、奪還作戦』

五十三話 「RD事変 其の五十二 『ホウサンオーの真名』」

しおりを挟む

†††

「オラオラオラ!!」

ブルースカルドの右拳が二発、三発、四発とナイト・オブ・ザ・バーンに繰り出される。ナイト・オブ・ザ・バーンは空いている左腕で防戦するがその拳は重く、受けるたびに機体が浮くほどである。

(こやつの力、剣士ではないな)

ホウサンオーはその戦い方からゾバークが戦士であると確信する。左腕のシザーハングを引き絞る腕力、大地を踏みしめる脚力、そしてこの拳の力。どれも総合的な身体能力に長ける戦士のものである。

(ならば、さきほどの技は剣衝波ではなく空点衝じゃったか)

ホウサンオーの胸に残る小さな痣。さきほどゾバークが放った十二発のレーザーのような技だ。

空点衝は指先に戦気を集中させて放つ覇王技の一つで、基礎の拳衝の前に教わる基礎中の基礎の技である。これは戦気術の基本練習も兼ねており、戦気の集中を学ぶための技となっている。

空点衝は細いがゆえに威力が小さい。普通は貫通力もあまり強くはなく、よほど実力差がない限りは実戦で使うことはない。その代わりに出が早い技なので牽制の手段として使われることもあるが滅多に見ない技である。

それを実戦レベルにまで押し上げ、しかもナイト・オブ・ザ・バーンの装甲を削るまでの力を出すとは、やはりゾバークは力の強い武人であるといえた。

(そのわりに馴染んでおる。融合率も良いようじゃな)

ゾバークはブルースカルドを使いこなしている。当然練習もしたのだろうが、もともとの相性が良いのだ。

ゾバークが戦士であることはまったく問題ない。これだけの耐久力を持つのだから当然だろう。ただ、そうなると魔人機を操るうえで一つの問題が生じる。

武人と機体との相性である。

ゲリュオンのような一般的な量産型魔人機は、射撃と近接武器の両方が装備されており、射撃武器は武器腕として固定されていることが多い。固定近接武器は換装できるものもあるが、これもたいていはMG用ソードが装備されている。普通の兵士にとっては汎用性が高く、なおかつ単純に間合いが広い武器のほうが有利だからだ。

一方、生身の拳や脚を武器とする戦士にとっては、この装備は不利となる。なにせ普段は拳で戦っているのだから、MGに乗ると感覚が狂うことになるし、慣れない剣を扱うのはなかなかに難しいことであるからだ。

ゆえに優れた戦士が量産型のMGに乗ると、その性能をお互いに殺し合ってしまうことが多い。そういう場合は強引にソードをナックルに変更して使うのだが、それができない場合は大きな戦力ダウンとなる。また、剣士であっても粗雑な武器では能力を発揮できない武人もいる。

これを改良しようとしたのがハイカランのような次世代量産型MGである。武器換装システムによってさまざまなタイプの武人にも対応できるようにしたのだ。これならば武人と機体の相性の不具合はある程度は解消されるだろう。もちろん、ある程度である。所詮汎用型MGであるので少し使いやすくなるにすぎない。

で、問題のゾバークとブルースカルドの関係である。ブルースカルドはさまざまな武器を持っているが、ゾバークが最初に使ったのはダガーである。

ゾバーク自身は生身のときは拳で戦っている。ナックルガードも装備するが、あくまで拳の保護が目的。それ自体が武器ではない。その彼がダガーをどれだけ扱えるのか、という疑問が生じる。しかし、彼が操った剣技は生粋の剣士と見間違えるほどに切れがあった。

なぜか。

ここにオーバーギアがオーバーギアたる所以が存在する。

オーバーギアのジュエルは高品質の特別製で搭乗者との【融合率】が極めて高い。ここが重要である。

このジュエルとの融合率はハイリンクシステムの適合率にも大きく関わってくる要素である。これが高いと機体が自分の身体のように動かせるのはもちろん、その機体が持つ武装についても昔から使っていた馴染みの感覚で扱うことができる。

仮に戦士が剣武装の機体に乗っても、まったく違和感なく扱うことができるのである。加えてAIには今までの戦闘経験値が蓄積されていることが多く、搭乗者の感覚不足を補助する力がある。

これの優れている点は互いの長所の融合である。ゾバークは持ち前の耐久力と体術を機体に付与し、機体は多様性と器用さを彼に与える。それによって二倍の価値を生み出すのだ。

ナイトシリーズが製造されたのは千年以上前のことであるが、いまだにその力が健在なのは【古いものほど経験を得ている】という、まさに人間の経験と同じ力を持つからである。

といっても、完全なる融合にはさまざまな条件が存在するし、相性がけっしてないわけではない。どんなに武人が欲しても機体が応えてくれなければ性能を発揮できない。

だから神機は乗り手を選ぶのである。いや、魔人機という存在そのものは自己を最大限に表現できる乗り手を自ら選ぶものだ。メカニックにできるのは、武人を含めたあらゆる選択肢を機体に提供してやることなのである。

雪騎将にしても武人と機体の相性は選考基準の中でも最優先されるものである。ゾバークがブルースカルドを有する雪騎将になれたのも、ひとえに機体との相性が誰よりも優れていたからであった。

「そうだ。こいつは俺の身体! 俺の魂そのものだ!」

逃がさないようにシザーハングを引き絞り、ナイト・オブ・ザ・バーンを自分の間合いに強引に引き込む。ほぼ密着状態からブルースカルドの右拳のラッシュ。

人間でいえば、わずか三十センチの間合いで小刻みにボディブローを叩き込まれるようなもの。しかも威力が普通ではない。一発一発が重く、防いでいるのに機体が激しく揺れ動く。

ゾバークの場合、生半可な武器を使うより戦気をまとった拳のほうが恐ろしい凶器になる。これが戦士タイプの強みであり、剣以上に超接近戦を可能とさせる唯一の武装である。

この状況では止水はもちろん、まともな回避はできない。すべてが命中。重い金属と金属が衝突する音が響く。ブルースカルドの右拳には打撃用のナックルが装備されているため、その威力にさすがのナイト・オブ・ザ・バーンの装甲も傷ついていった。

ナイト・オブ・ザ・バーンは攻撃力に特化した機体で、最大の長所はマゴノテによる長い間合いからの攻撃である。それゆえに防御の大半はホウサンオーのステップと障壁に頼っている。オブザバーンシリーズ自体が飛び抜けた高性能とはいえ、防御の要の二つが欠けていることは大きい。

このままではいつか落ちる。

と、普通の人間ならば思う。

(勘違いしていた)

ヨシュアはこの戦いを見て、自分たちが大きな勘違いをしていたことを知った。

ナイト・オブ・ザ・バーンの最大の武器は長い刀で、接近してしまえばなんとかなる。今までの戦いを見ていればそう思うのは自然で、ヨシュアもそう思っていた。しかし、今になってようやくナイト・オブ・ザ・バーンの最大の長所を知ることになった。

ブルースカルドの拳は何度もナイト・オブ・ザ・バーンに当たっている。そのたびに機体が揺れるので効いているように見えるだろう。だが、そのどれもが【芯を外されて】おり、実質的なダメージを与えていない。

ボクサーの拳がしっかりナックルを当てないとダメージが通らないように、野球のバットが一ミリでも芯を外せばゴロやフライになるように、すべて外されている。

その要因となっているのが【左腕】。

マゴノテを振り回すのは主に右腕。左腕はたまに添えるだけだったので気が付かなかった。

(ブラックワンの最大の長所は左腕なのだ)

ヨシュアはそこに気がつく。今や片腕となってしまった自分だからこそ、もう片方の腕がどれだけ重要か理解できる。

今までは意識していなかったが、腕を失ってから訓練すると剣が思ったように振れないのだ。人間が動作をする時、必ずもう片方でバランスを取るからである。

ホウサンオーは、これがずば抜けて上手い。考えてみれば当然。あの長い刀を振るうのだから左腕でバランスを取らねばまともに振れないだろう。そして今も左腕のさばきだけでブルースカルドのラッシュをいなしている。当たってはいるが衝撃はすべて逃がしていた。

(勉強になる。まるで教科書だ)

ヨシュアは片腕になってから今まで意識していなかった点にまで気が回るようになった。そうしなければ片腕というハンデを補えないからである。

そして、ホウサンオーの戦い方はすべてが勉強になっていた。至る所にいまだ知らぬ戦いのヒントが隠れている。その姿はまるで教師のようにも映った。

(だからこそ気になるな。彼が何者なのかが…)

これほどの技術が簡単に身につくとも思えない。単純な努力だけでここまで達することができるのだろうか。仮にそうだとしても、そんな人間が無名でいられるのだろうか。それがずっと疑問であった。

(技術では勝てないか)

ゾバークもホウサンオーの実力はわかっていた。ここまで追いつめているのにまだ余裕は失われていない。やはり技術勝負では勝ち目はゼロである。

「それでも打ち貫く! 俺にはこれしかない!」

だが、それを承知でなお貫く。技術で勝ち目がないのならば強引に突破する。それが彼のやり方であり流儀。ブルースカルドの右拳にパーツが集まり、一本の杭打ちになる。第五兵装のパイルバンカーである。

「打ち抜け!!」

ナイト・オブ・ザ・バーンのボディに打ち付けた拳が突如として鋭利な刃と化し、黒い装甲を貫こうと襲いかかる。

パイルバンカーがナイト・オブ・ザ・バーンの装甲を抉る。銃弾でさえ簡単に傷つけられない装甲が抉られている。しかし、顔を歪めたのはゾバークのほうであった。パイルバンカーが渾身の一撃になる直前、ブルースカルドの右拳にナイト・オブ・ザ・バーンの左手が突き刺さったのだ。

「ワシの戦刃ではこれが限界かの。それともお前さんが硬すぎるのか」

戦気の刃。戦刃である。剣士の因子は武器を使う能力である。それはつまり武器に戦気をまとわせる能力に長けているということ。だからといって他の技が使えないわけではない。

すべての人間は、三つの因子を大なり小なり同時に持っているものである。その強弱のバランスによって分類が分かれているにすぎない。剣士も覇王技を使えるのだ。

ただし、剣士であるということは剣士の因子が強い代償に戦士の因子が低いことを意味する。この場合は非力になるので、どうしても剣に頼るしかないのが実情である。

ホウサンオーも肉体自体の強度はさほど強くはない。現在はナイト・オブ・ザ・バーンの性能の高さによってここまで上昇しているが、本来ならば素手の攻撃ではゾバークに傷をつけることもできないだろう。

「まあ、ワシの戦刃はこんなもんじゃ。じゃが、当たる場所によっては…」

ナイト・オブ・ザ・バーンの左手が刃となり、ブルースカルドの首筋、人間でいえば頸動脈を狙う。

ブルースカルドは首をひねって手刀を回避。だが、それで終わらない。指は五本あり、なおかつ動くのである。ホウサンオーの狙いは最初から手刀ではなく、引っかき。威力は落ちるが五本の戦気の爪がブルースカルドの首を掻き裂く。

ゾバークは戦気を放出してガード。だが、機体の首には引っ掻き傷が生まれ、外装が少しばかり剥がれた。同時にゾバークの右首にも鈍い痛みが走る。こうして痛みを感じるのは機体に搭乗者が馴染んでいるからである。戦気を放出してまとっていれば感覚もさらに敏感になる。

「ちぃっ! やっぱり手癖が悪いな!」

ブルースカルドはナイト・オブ・ザ・バーンの左腕を掴もうとするが、するする逃げて掴まえられない。

(反応が速い。タイムラグがほとんどない)

MGは機体である以上、搭乗者の意思が発せられてから、身体(神経)、機体と二段階を経て動きが実行される。肉体でさえ意思の反応についてこない時があるのだから、これが機体となればタイムラグが発生するのも自然な話である。

それは魔人機でも例外ではなく、魔人機だからこそ致命的になる。瞬間的に軽く音速を超える戦いにおいて一瞬のタイムロスは命を失うものである。

これをカバーするために武人は行動予測を行い、数秒先の行動を事前に命令しているのである。それによって高速の動きの中でも打ち合うことができる。

ナイト・オブ・ザ・バーンの場合、そのタイムラグがほぼゼロである。さきほど述べた機体の相性の問題。これをなぜ述べたかといえば、その融合の一つの完成形が目の前に存在しているからだ。

ナイトシリーズは神機には及ばないが、それに近い反応速度を持っている。ゾバークの感覚からすれば、ほぼタイムラグがない動きを再現している。

が、ゼロではない。そのわずかな遅れが攻撃のズレを起こさせているのである。それに加えてホウサンオーの技量がある。このままでは一生掴まえられない。

(一瞬だ。一瞬でもこいつの動きが止められれば)

シザーハングを噛ませた時のように一瞬でも動きが止まれば致命傷を与えられる自信がある。だが、その一瞬が遠い。スタンダガーの予備はあるが二度は通じないだろう。

(どうする。何かないか。何か…)

その一瞬、ゾバークが視線を動かしたその一瞬、彼の視界に入るものがあった。ミタカが乗るブルー・シェリノである。

それは遠くにちらっと見えたのではない。いつの間にか、ほぼ目の前にいる。ゾバークの視線の先にいるということは、ホウサンオーの背後にいるということだ。二人が激闘を繰り広げている間に気配を殺してそっと背後に忍び寄ったのだ。

青の夢人花と呼ばれるその機体、ゾバークのブルースカルドよりも細身で頼りない見た目だが、長い刀を振るう姿は実に優美で儚げだ。まるで世界が薄い霧に包まれたかのように現実味がない幻に思える。

だが、そこから放たれた突きはまごうことなき神速の剛剣。青い剣気が三つに分かれてナイト・オブ・ザ・バーンの背中に襲いかかる。

「むっ!!」

ナイト・オブ・ザ・バーンはブルースカルドとの格闘を瞬時に中断し、身体を半身にして大きくジャンプ。しかもシザーハングのワイヤーを利用し、見事にブルースカルドと身を入れ替える。

目標を失った青き三本の剣気はブルースカルドに命中。青い火花が走った。

「つぅ…!! ミタカ、何しやがる!」

「何って、援護ですよ。外しちゃいましたけど」

いきなり奇襲を仕掛けるあたりミタカの性格が出ている。しかも味方に当てても悪びれない。だが、そんなミタカの態度など気にもならないほど今起こったことは恐ろしいことであった。

(まったく気配がなかったの)

戦っている間、周囲を警戒するのは武人の習慣である。波動円で警戒はしていたのだが、ホウサンオーにも気配が感じられなかったのは驚きである。

(こやつ、遠隔操作系か?)

武人の中には戦気を遠隔操作できる者がいる。たとえば放った剣衝の軌道を変えたり分裂させたりすることが可能だ。

ミタカはかなり離れた位置に殺気を残しておいて、ホウサンオーに自分を印象づけていた。その間に自分は戦気と気配を消して、正しくいえばホウサンオーの波動円と波長を同調させて感知から逃れたのだ。こうしたことが得意な者も遠隔操作系に多いものである。

遠隔操作系の証拠に、ミタカは突きが外れるや否や、突きの威力を分散させてゾバークへのダメージを減らした。一度放ったあの威力の戦気を分散させるのはホウサンオーには不可能なことである。

(この霧も原因かの)

また、いつの間にか周囲には薄い霧が立ち込めている。これがブルー・シェリノの能力の一つ、夢香。相手の距離感を惑わす特殊兵装の一つである。

ミタカもゾバーク同様、機体との相性がすこぶる良い。霧を出して相手の感覚を狂わせ、遠隔操作した剣気で相手を仕留める。何の情報もない初見でこれをやられると相手は防ぐ術がない。だからこそミタカも驚く。

「少しショックですね。私の月下無双がよけられるなんて」

月下無双、剣王技の一つで水気をまとった高速の三段突きである。突きの威力を落とせば広範囲にも攻撃できるが、ミタカのものは中央に集めた単体仕様で貫通力はかなり高い。無防備な背中から直撃すればナイト・オブ・ザ・バーンでも大打撃であっただろう。

ミタカはこの技を好んで使い、今まで多くの敵を仕留めてきた。それが不意打ちでもかわされたのだから若干ショックであった。

「援護なんぞいらん。下がっていろ」

ブルースカルドは反転し、再びナイト・オブ・ザ・バーンと対峙。ゾバークはミタカに下がるように指示。しかしミタカも下がるわけにはいかない。

「もうリミットですよ。こいつを倒すなら二人でやりましょう」

「俺は雪騎将だぞ! 旗を背負ってんだ! わかるだろう!」

ゾバークは雪騎将であることに誇りを抱いていた。子供の頃から憧れていたので当然である。この旗だけは穢すわけにはいかない。雪騎将が一騎討ちをしているのだ。そこに二人がかりでは面子が丸潰れである。そんなことは許せるはずがない。

だが、もっと肝心なことを忘れてはいけない。

「ゾバさん、ここは陛下の御前ですよ」

「―――っ!」

その言葉に落雷が落ちる。それはこの世界においてもっとも大事なこと。雪騎将が雪騎将たる最大の理由。雪騎将が守るべきはルシアの天威なのであるから。

「だから負けられない。勝たねばなりません」

ミタカの声は茶化すものでなく真剣。彼もまたルシアの誇りを背負う雪騎将である。ルシアは卑怯な手は使わない。されどどんな戦いであっても勝たねばならない。勝利こそが優先されるものなのだ。

相手は奇襲を仕掛けてきた卑怯なテロリスト。もはやそこに大義名分などない。一騎討ちはあくまでゾバークの勝手な願望にすぎないのだ。勝てるのならば許される。しかし、勝てなければ天威を穢すことになる。

ミタカは残酷にもゾバーク独りでは勝てないと判断。雪騎将が単独でも敵わない相手、それもまた恐ろしいが、もっと恐ろしいのは二人がかりという選択肢があってその選択をしないこと。

勝てるのに勝たないこと。

これがルシア騎士にとって一番の汚名である。

天威とは、常に勝つことで維持されるものだからだ。

「援護しますよ。だから勝ちましょう」

「…わかった。アレをやる時間を作ってくれ」

ゾバークは事実を受け入れる。むしろ命令を越えた行為をミタカは容認してくれているのだ。なぜならば彼もまた勝ちたいからである。

「じゃあ、いきましょう」

ブルー・シェリノはブルースカルドの背後から再び月下無双を放つ。しかしその斬撃はブルースカルドには当たらない。その頭の上、頭上に向けて放ったからだ。

しかし月下無双は弧を描きながら急速に角度を変え、ブルースカルドの頭上を越えながらナイト・オブ・ザ・バーンに襲いかかる。これが遠隔操作系の有利な点である。

ただ、遠隔操作系の武人とはいえ、技は一定の動作によって放たれるので実際に曲げるのは簡単ではない。最悪は技の発動自体が起こらないこともある。それができるミタカの剣技の異端さ。ゾバークいわく、曲がりくねった性格のミタカにぴったりの特技らしい。

時間差で放たれた三つの青い刃をナイト・オブ・ザ・バーンが一つ、二つとかわす。その三つ目の時、ブルースカルドがシザーハングを引き絞って動きを封じてきた。絶妙なコンビネーションである。

だが、ナイト・オブ・ザ・バーンは踏ん張らない。そのまま引かれるままに前に跳ぶ。直後、ナイト・オブ・ザ・バーンがいた場所に三撃目が直撃。

「まったくこいつは! 悔しいほどに上手い!」

ゾバークが舌打ち。そのあまりの柔軟さに頭が下がる思いである。

自己の弱点を知り、それを恥じることはない。使えるものは何でも使い戦況を有利に運ぼうとする。それが強さでなくてなんと呼ぶのか。テクニックでは勝ち目がない。一対一でも難しい。そう割り切ればゾバークにも戦いようはある。

「うおおおおお!!」

「おっと! 簡単には取らせんよ」

ブルースカルドは猛然とナイト・オブ・ザ・バーンの左腕を取りにいく。そうはさせまいといなすホウサンオー。技術の差は歴然。こればかりはどうにもならない。

「一人ならば無理。でも、こちらは二人!」

しかし、今はミタカがいる。ブルー・シェリノが刀を大地に突き刺すと、そこを始点にして周囲が凍っていく。剣王技、月下水雹。自身を中心に氷気を広げていき相手の行動を阻害する技である。

「足腰ばかり狙いおって!」

急に凍った地面に対し、ホウサンオーは戦気を足に集めて対応。この状態でも動きがあまり制限されないのはさすがである。がしかし、月下水雹はただ妨害するだけではない。これは【範囲攻撃】技でもあるのだ。

「舞え、美しき氷雪!」

ミタカが再び刀を突き刺すと凍った地面から氷気の塊、鋭利な氷柱が舞い上がりナイト・オブ・ザ・バーンを攻撃。範囲攻撃のため完全に避けることは不可能。ナイト・オブ・ザ・バーンは多少ながら足に被弾し、動きが一瞬だけ止まる。

その隙を逃すほどゾバークは甘くない。凍った大地にもまったく動じずに踏み込み、ナイト・オブ・ザ・バーンの左手を右手で掴む。

「取ったぜ!」

「うおっと、男に触られるのは気持ち悪いぞい!」

ホウサンオーは戦刃を出して抵抗。だが、戦気の刃が手に突き刺さってもブルースカルドはびくともしない。この男、一度掴んだら離さないスッポンなのだ。

しかし、ナイト・オブ・ザ・バーンだけではなくブルースカルドの両手も塞がったのは事実。このままではお互いに攻撃できない。

(もう一機が来るかの?)

ホウサンオーはミタカを警戒する。動きを封じられたのだから背後から斬りつけられると危ない。しかし、ブルー・シェリノに攻撃するそぶりは見られない。

「おい、よそ見をするなと言ったぞ。またぶちかますからな」

ゾバークはこの状態で攻撃すると宣言。

(あーあ、わざわざ教えなくてもいいのに)

ミタカは不意打ちを嫌う律儀なゾバークに苦笑する。

ただでさえニ対一であるのですでに正々堂々もないのだが、ゾバークはあくまで勝負にこだわる男である。彼が目指すものは騎士。どこまでも純粋な雪の騎士。だからそんな男が眩しく見えることがある。

「頭突きか!? 頭突きはやめるのじゃ! 男とはやりたくない!」

ジジイ、必死に抵抗である。いくら機体同士とはいえ、男と頭を付き合わせるのは御免である。

「女だったらいいのか!? まだ余裕があるじゃないか」

ホウサンオーにはまだ余力がある。これだけ戦ってもまだまだ戦えるとは恐ろしい限りだが、単身で乗り込んでくるくらいなのだから当然だろう。

ただ、ゾバークもまだ全力ではない。全力を使わないのは、これを一度やると余力が完全になくなるからだ。

「いいぜ。あんた相手ならばすべてを出してやる!!」

ゾバークの戦気がさらに凝縮。ブルースカルドの周囲に凄まじい振動が走る。

(爆発集気、大技か?)

ホウサンオーはゾバークの戦気に警戒を強める。武人が必殺技を繰り出す際には戦気を爆発的に高める行為が行われる。それが爆発集気である。ただ、大きな隙が生まれるので使う時には注意が必要だ。

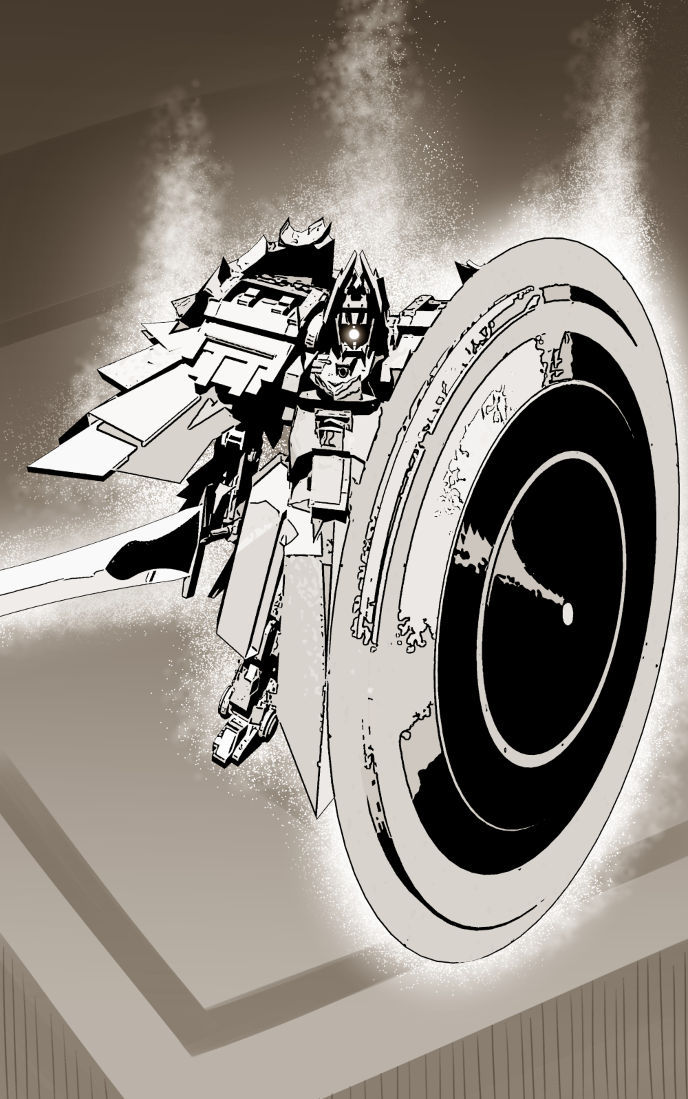

逆にいえば、それが大技を出す明確な前触れであるといえる。その通りにブルースカルドのパーツが両肩、胸、腰、足に集まると、それらが【砲門】になる。

「こりゃまさか…」

ホウサンオーはブルーナイト十五号機のデータを思い出す。プラモデルでは再現されなかったが、昔一度、戦友が使った【奥の手】を見たことがあった。

「お前さん、まさかあれを使えるのか!?」

「いくぞおおお! 俺の全戦気を持っていけ!!」

「こりゃ、まずいぞい!」

この後、何が起こるかを察したホウサンオーが抵抗するが、残念ながら両腕を拘束されている。今から回避は不可能であった。

そもそもゾバークの目的は最初からこれ。相手を動けなくさせなければ当てることができない奥の手。これこそブルースカルド最強の技。

「フルバースト―――――――――――!!」

ブルースカルドの全砲門から爆音とともに激しい力が噴き出す。

武器にするのは砲弾ではない。搭乗者の戦気を圧縮したものを気化爆弾燃料と一緒に放出するものである。爆発を伴った大火力の火炎放射器を至近距離から浴びせられるようなもの。これにはさすがのナイト・オブ・ザ・バーンもたまったものではない。

「ぬぐおおお! 髭が燃える!」

激しい爆発は防御の戦気を超えてホウサンオーにも届き、ナイト・オブ・ザ・バーンの装甲を焼いていく。しかし当然爆発を伴うので、そのダメージの半分はブルースカルドも負わねばならない。威力を選択すればこうなるのも致し方ない選択である。

「ははは! 我慢比べならば俺は負けない!」

ゾバークは氷山で一年間耐えられる人間である。たとえ死んだとしても自分から解放することはない。我慢比べで負ける時は、この男が死ぬ時である。ホウサンオーはさらに戦気で防御するも、この高温の中ではさすがに苦しい。

(これならば火焔砲弾のほうがマシじゃな)

火焔砲弾も恐るべき兵器であるが、ブルースカルドの攻撃はあくまで戦気を伴う【技】である。兵器は所詮人が生み出した道具。されど戦気は人間の意思の力である。この差は非常に大きい。

この男の意思は、火焔砲弾より熱い!!

「ワシは焼身心中など御免じゃて!」

ナイト・オブ・ザ・バーンは必死に抵抗。逃げようともがく。

「おい、逃げるな!」

「逃げるわい! これ以上、男と抱き合っていられるかい!」

それでも簡単に離してはくれないのがスッポンである。ジジイにとってみれば、しつこく熱い男は実に迷惑である。

(こうなりゃ仕方がない。まったく、不本意なことばかりやらされるの)

ナイト・オブ・ザ・バーンは仕方なく障壁を展開。すべてを圧砕する力をもって爆炎を防ぐ。タオが作った障壁の性能は桁違いで、ブルースカルドの奥の手すら短時間なら完全に遮断できる優れ物である。

ただし、代償もある。これだけの力を防ぐには出力の七十パーセントを使わねばならない。これは非常に致命的なロスとなる。さらにホウサンオーが障壁を渋るのにはいくつか理由がある。

「聞いたか、ミタカ。俺みたいな熱いやつは苦手だとよ」

「ならば美青年の私がお相手いたしましょう」

「自分で言うところがムカつくな、お前!」

そう、これは二人にとって想定内。

むしろ、これを【待っていた】のだ。

「悔しいが手柄はやるぜ」

「いえいえ、山分けでいいですよ。変に出世しても気苦労が増えますし」

ブルー・シェリノは刀を振った。ブルースカルドの背後から。

ホウサンオーから見れば、その光景はまるで仲間であるゾバークをミタカが斬ったように映る。しかし、突如としてナイト・オブ・ザ・バーンの目の前に刃が現れた。

ミタカの必殺剣、楼幻斬。剣気の遠隔操作によって剣の間合いを変化させる、剣王技にもない彼オリジナルの技である。しかも威力は通常の斬撃を遙かに上回る必殺の剣。

(あーあ、やっぱりのぉ)

ナイト・オブ・ザ・バーンは障壁を展開している間は動けない。ホウサンオーはそれを知っていたので普段は障壁を使わないようにしている。タオは素晴らしい技術者であるが武人ではない。この致命的な一瞬のロスが、武人にとってどれだけ危険かをあまり気にしていないのだ。

(タオちゃんには改善を提案しておこうかの)

悠長にそんなことを考えているのは、もう間に合わないからである。間違いなくミタカの一撃は障壁すら破壊するものだろう。何をしても間に合わないならば覚悟を決めるしかない。

「おぬしら、見事じゃよ。実に見事」

ホウサンオーは二人の若者を惜しみなく褒め称える。けっして油断などしていない。本気で対峙してこうなった。だからこそ素晴らしい結果である。

ズバッ!

その一撃はブルースカルドの爆炎すら切り裂き、障壁に食い込む。

破壊。爆砕。青き刃が黒き騎士に食いつき、

――――――飛ぶ。

ナイト・オブ・ザ・バーンの【左腕】が宙に舞い落ち、重機が落ちたのような落下音が響く。

「外れた!? 今のが!」

ミタカにも驚くべきことであった。今の間合いは完全に必殺の間。回避も防御も不可能だったからだ。本来ならば胴体を中心に致命的なダメージを負うはずである。それが腕一本であることに驚きを隠せない。

しかし、ゾバークは一部始終を見ていた。

「やろう…! 左手を捨てやがった!!」

ゾバークは相手の両手を押さえていた。だからこそミタカの剣は必殺の一撃であったはず。

しかし、ホウサンオーは左手を捨てたのだ。自らナイト・オブ・ザ・バーンの左手を戦気の爆発で破壊。これは防御の戦気を捨て、ゾバークの腕力を逆手に取ればそんなに難しいことではない。いわば自爆であり自壊である。

その後、ホウサンオーは直撃を避けるために残った左腕でガード。だがしかし、すでに出力の半分以上を障壁に回していたので万全の状態では受けきれなかった。

結果、左腕切断である。

しかし、そのままくらっていれば甚大な被害を受けていたはずである。これで済んだのが奇跡のようなものであった。ホウサンオーの左腕は、肘から先の感覚がない。カノンシステムで同化しているためダメージはそのまま搭乗者に反映される。

まず左手首が砕ける。そして、ゆっくりと赤い筋が入り、ホウサンオーの腕も切断される。これがカノンシステム。その代償である。

「ホウサンオー様、ご無事ですか!!」

「おお、マレン君、心配してくれるとは嬉しいのぉ」

「申し訳ありません。こちらも手一杯でサポートが…」

冷静沈着なマレンが慌てている。ホウサンオーが負傷するのはそれほど珍しいことなのだ。同時にそれはバーン序列二位という存在が、彼らにとって非常に重要な地位であることがうかがえる。

「安心せい。こっちはこっちでやるからの。マレン君はそっちに集中していてよいぞ」

しかし、ホウサンオーはまったく気にしない。そもそも最初から無傷で済ますつもりなどないのだ。

〈ピピ、ピピピ〉

ナイト・オブ・ザ・バーンのコックピットに雛鳥の声のような音が響く。【黒神太姫の声】である。ホウサンオーを心配している。ゴメンナサイと言っている。

「何を謝っておる。悪いのはジジイのほうじゃよ。お前に怖い思いをさせてしもうたの。悪いジジイじゃ」

そう、しゃべっているのは黒神太姫。彼はAIと意志疎通をしているのだ。

高度なAIは単純な作業だけではなく、こうして疑似人格として音声を出力することもできる。それこそ場合によっては恋人代わりにする武人もおり、異性の声を設定することも多い。

ただし、この黒神太姫は少しだけ特殊。このAIは神機と同じく【自己成長型】のAIなのだ。与えた情報を常時経験として受け入れ、自分自身で成長していく。この言語も今彼女が【創った】もの。それが伝わるのはホウサンオーと精神がつながっているからである。

〈ピピピ〉

黒神太姫が機内アームを使って医療キットを出してくる。自らの意思でホウサンオーを治療しようと思ったのだ。

「姫、治療はあとでよい。麻酔もいらぬ」

〈ピピ?〉

「大丈夫。すぐに終わらせるからの。そうしたらまたくっつければよい」

MG戦闘中に武人が負傷した際は、アルビオンという強い麻薬を投与することが許されている。その後中毒症状が出ることもあるが何よりも戦闘継続が優先される。武人にとって戦いとは命そのものだからだ。

ただ、ホウサンオーは麻酔を拒否。練気が優れた武人ともなれば痛覚を消すこともできる。が、ホウサンオーはあえて痛みを消さないまま残す。

「この痛みこそワシに相応しいの!!」

突如、ホウサンオーの身体が真っ赤に染まっていく。

戦気、燃え上がる戦気!! 激しい闘争本能!!

それが爆発を伴って空間を爆ぜる!

「ぐっ…!! なんだこれは! やつの気迫か!?」

ゾバークのブルースカルドが戦気の放出だけで圧されていく。シザーハングをしっかり握っているのに、気を抜いたら腕ごと引きちぎられそうである。

「これはこれは…」

ブルースカルドの背後にいたブルー・シェリノも圧力に圧されていく。機体が揺れる。ミタカの肌にもビリビリと感じるほどの熱い、熱い痛み!!

「ついに本気になったってのか! そうだ! 俺はこいつを倒して…―――っ!」

ゾバークの言葉は最後まで続かなかった。

ナイト・オブ・ザ・バーンの【右手】がブルースカルドの喉に突き刺さったからである。その一撃は今までのものとは違う。明確な殺意がこもった重い、とても重い急所への一撃。

「ごっ…」

そのイメージが逆流してゾバークの喉を潰す。空気が漏れ、言葉にならない。さすがのブルースカルドも思わず膝をつく。

「まさか、そんな! あなたは…!」

ミタカのブルー・シェリノはすでに飛び退いていた。その彼が見たのは驚くべき光景。それは剣士としては絶対にありえないこと。まずやらないこと。それがホウサンオーほどの武人ならば、まずありえないこと。

だから叫ぶ。

「あなたは―――剣を捨てたのですか!!!」

ナイト・オブ・ザ・バーンの右手が空いているということは、握っていた剣を捨てたということ。それは一般人からすればたいしたことはないように思える。

されど剣士にとっては話が違う。

剣士が剣士足りうるのは、剣を持つから。

それは剣士の魂。剣士の存在意義。

たしかにナイト・オブ・ザ・バーンは最初は無手であったが、その後は一度たりとも刀を手放していない。ただのプライドの問題ではない。剣士は剣がなくては剣気を発することができない。もし無手ならば今のように戦士として戦うことしかできないからだ。

その差は歴然。剣を持たない剣士など牙のない肉食動物と同じ。この厳しい武人同士の戦いにおいて生き残っていけるわけがない。だからこそ剣士は剣を後生大事に、まるで自分そのものであるかのように大切にする。それが最大の武器であり最大の命綱だから。

それを捨てた。あっさり手放した。

いくら絶体絶命のピンチだからといって、剣士である以上、本能的に相当な拒絶反応が出る行為である。ミタカが驚くのは普通の反応である。会議場のすべての剣士も同意するだろう。

「そんなに驚くことかの。剣など所詮道具にすぎぬよ。若いくせにジジイより頭が固いのぉ」

ナイト・オブ・ザ・バーンはうずくまったブルースカルドを踏み台にして跳躍。そのままブルー・シェリノに突進する。

「くっ! 間合いが近すぎる!」

ブルー・シェリノの刀も長刀である。実力を発揮するには間合いが必要だ。しかもミタカは遠距離操作系なので、できれば中遠距離での戦いに持ち込みたい。

ブルー・シェリノはバックステップ。ただのバックステップではない。剣王技の足技の一つ、飛尾踏。足の裏の戦気を操作することで足を動かさずに背後に滑るように間合いを広げる技である。こうしてブルーナイトに乗りながら高度な足技を扱える以上、やはりミタカもゾバーク同様、優れた武人である。

さすがは雪騎将。さすがはルシアの騎士。

だが、目の前の黒機は悪魔の騎士であった。

ナイト・オブ・ザ・バーンの姿が消え、一瞬でブルー・シェリノの懐に出現。至高技、無夙。一気に間合いを詰める至高技の一つで止水と同系統の技。さすがにマゴノテを持っていては使えないが、今は無手。身軽がゆえにできる突進系の足技である。

「馬鹿…な」

「無手相手に間合いを嫌ったのは、お前さんのワガママじゃよ」

常に自分の有利な状況で戦いたいと願うのは当然。武人ならば当たり前。だが、ここがホウサンオーとミタカの経験値の違いである。ホウサンオーは近づかれても慌てて間合いを広げようとはしない。

止水や腕の技術を使って相手をいなし、常に有利な体勢で間合いを広げることで、受けに回っていながらもアドバンテージを得ている。だから予想外のことにも余裕がある対応ができる。しかし、ミタカにはまだそれができない。

そして、ホウサンオーはこの時のために黒神太姫を訓練していた。無手でも相手を倒せるようにと最初の実戦を無手でこなしたのだ。

黒神太姫に恐れを与えないために。

剣士が剣を失うことは滅多にないが、さきほどのブルーゲリュオンのように武器破壊を狙ってくる相手もいる。また、どんなに注意していても破損したりするし、場合によっては盗まれるかもしれない。そうした場合に動揺してしまうと、ただでさえ剣がなくて不利な剣士は最弱の存在となる。

されど、剣を失ったからといって戦う術がないわけではない。剣士であっても工夫次第でなんとでもなる。なぜならば、いかなる因子の偏りがあろうと「武人」であることには違いないからだ。武人は死ぬまで戦い続けねばならない宿命を持つから武人なのである。剣がなければ違うもの、あるいは技で代用すればよい。それだけである。

それを知るホウサンオーは、剣がなくても大丈夫なのだと赤子に教えることで、いざという時に余裕をもたせるための訓練を施した。大切なことは心の余裕を持つことだからだ。さきほどもそう。腕を斬られても動じないことで、黒神太姫は腕一本くらいは平気なのだと学習できた。だから次にまた腕を斬られても今度は慌てないだろう。

こうして最上級の訓練を積んだ黒神太姫は、ホウサンオーの意思を受ける前に自らの意思でそれを実行に移す。そう、すべてはこういった相手と戦うための準備。ホウサンオーが命じるより早く、搭乗者と機体が一心同体となり、反射でそれが行えるようにした訓練の賜物。

ナイト・オブ・ザ・バーンの高速の貫手がブルー・シェリノの無防備な左脇に突き刺さる。腕と胴体の関節部分、ここもMGの急所の一つである。普通はなかなか攻撃しづらい場所にあるが、こうして潜り込んでしまえば狙うことは可能となる。

(ぐっ、これが無手の剣士の力なのか!?)

貫手はブルー・シェリノのコックピット手前まで到達。激しい戦気の奔流が生身のミタカにも圧力をかける。機体のダメージは予想以上に大きくコックピット内にアラームが響く。

すでに左腕はまったく反応しないうえ、ミタカにもダメージ還元。肺が潰れ、心臓にまでダメージが及ぶ。この状況では満足に動けるのはあと一回が限界。強い一撃を放てば自分はもう動けなくなる。その隙を見逃すほど相手も甘くはないだろう。

(ゾバさんは―――まだ動ける)

ミタカの視界には、振り返って反撃に出ようとしているブルースカルドの姿が映った。自分と違ってまだゾバークは動ける。ここで一撃でも入れて相手の動きを制限すれば、自分は死んでも反撃の可能性はある。

だからミタカは覚悟を決めた。

「私とて雪騎将! 命は惜しまない!! ルシアと陛下への忠義を示す!!」

髪の色を見てもわかるようにミタカは植民地出身のルシア騎士である。植民地出身者は通常、地方艦隊に配属されるが、突出した人材だけが中央ルシアへの配属が許される。ミタカもそうしたエリート騎士の一人である。

植民地出身の騎士には普通の騎士とは違う制度が存在する。それは、活躍しただけ植民地の階級が上がるシステムで、ルシアへの貢献度が高い植民地は待遇が良くなり税の軽減や経済支援が多くなっていく。通常、五年勤めなければ得られないルシアの永住権も、一級植民地ならば一ヶ月以内で得ることが可能となる。

中央との繋がりが強まればより多くの人材を送り込むことができ、結果的に影響力を強めることができる。貧困や格差が減り、子供たちにも可能性のある素晴らしい未来が開ける。だからこそ植民地出身者は誰もが決死の覚悟をもって戦うのである。

仮に自分が死んでも助かる者がいる。むしろ死という代償によって得られる対価は大きく、それによって次世代の騎士を多く輩出する土壌が作れれば、その死は立派な礎となるのである。その覚悟はミタカも同じ。天帝への忠義は、故郷を愛する気持ちとなんら変わらない。

ミタカの戦気が赤く燃え上がる。死を覚悟した時の武人は強い。それが強い武人ならなおさらである。

ブルー・シェリノは強引に刀を振るう。これでもう死んでもいいと思って振るう。

しかし、それもまたホウサンオーの狙いの一つ。

「その刀、借りるぞ」

ホウサンオーが狙っていたのはブルー・シェリノの【刀】。正直に言えば、剣士が使う剣は誰のものでもかまわないのだ。自分が愛用している武器のほうが戦気が乗りやすいというだけで、最悪はそこらの落ちている剣でもよい。

そして、好都合にも剣を持ったやつが目の前にいる。

ならば奪えばよいのだ。

しかも決死の覚悟で放った一撃ほど強力がゆえに単調になる。余裕がないので強引かつ一本道に走ってくる攻撃。それならばタイミングも合わせやすいというものだ。

「しまっ―――」

ようやくそのことに気がついたミタカは攻撃を止めようとするが、ナイト・オブ・ザ・バーンは振り払おうとしたブルー・シェリノの右手首を掴み、そのままねじ上げ、強引に引きちぎった。

そして、宙に浮かんだブルー・シェリノの刀を右手でしっかりと握り、そのままの勢いで振り返り、こちらに迫っていたブルースカルドに強烈な剣撃を見舞う!!

まさに閃光。輝き光る黄金の剣気、剣光気の一撃。

その一撃はブルースカルドの左肩から袈裟懸けに入り、胸と胴を通り抜け、振り抜かれる。

「ぐおおお!」

ブルースカルドのあちこちで爆発が起こる。放出されていた気化燃料が漏れて誘爆したのだ。斬られたダメージも深刻で、機体は大きく損傷する。いかにゾバークが頑強であれ、剣光気の一撃は到底防げるものではなかった。

(なんという…強さなのだ)

ミタカは自分が負けたことよりも相手の強さに感服する。この強さは明らかに異常である。何が彼をここまで強くするのかがわからない。

ナイト・オブ・ザ・バーンが赤みを帯びているのは夕日に照らされているからだけではない。その黒い機体の奥底には普通とは違う、もっともっと激しい何かが眠っているように思えた。

「あんたのほうが…覚悟が上…だってか! 上等だ!! とことんやってやる!」

ブルースカルドはまだ立ち上がる。ゾバークも譲れないものを背負っているのだ。死んだとしても負けられないのである。機体はすでに大破寸前。されど気迫だけで黒機に立ち向かう。

「何度戦っても同じじゃよ。これ以上、有望な騎士を殺すのは忍びないからの。と、やはり他人の刀は使いにくい。返すわ」

ナイト・オブ・ザ・バーンはブルー・シェリノの刀を放り投げ、切り落とされた自分の左腕を拾う。

「さて、くっつくかの?」

とりあえず左腕を切断部分と合わせると、黒神太姫が応急用の接着剤を放出し癒着を始める。黒神太姫の自己修復能力はまだ健在で、時間はかかるが復元は可能らしい。

〈ピピピ〉

「わかった、わかった。好きにしてよいぞ」

黒神太姫はホウサンオーの左腕の手術を始める。こちらもひとまず止血をして強引にくっつける。一応、武人にも細胞の活性化による自己修復能力が備わっており、血の強さと種類によっても異なるが、ホウサンオーの場合は切断くらいならば一週間もあれば治る可能性はある。

切り口が綺麗だったせいか腕自体は非常に素早く癒着を開始した。ミタカの剣があまりに鋭かったせいだろう。ホウサンオーの剣があまりに速すぎて、斬られたビルが倒壊しないことを思い出す。ミタカもそれだけ素晴らしい剣の腕前であったということだ。

(治らんかったらシャッジーラちゃんとブリちゃんにお願いして治してもらえばよかろう。ちと反則じゃがな)

もちろん怪我によっては治らないこともある。そのときはシャッジーラに高純度のアグマロアを精製してもらい、それを使ってメラキ序列四十九位のブリュリリンが手を複製してくれるだろう。

ホウサンオーが言うように、これは悪魔陣営ならではの反則技である。カーリスの治療神官が見たら「なんという生命への冒涜!」と邪教呼ばわりされるだろう。どちらにせよ本格的な治療は帰ってからであり、現状の戦力ダウンは否めない。

「さて、そろそろワシの刀を返してもらおうかの」

「それだけは絶対離さん」

ナイト・オブ・ザ・バーンはマゴノテを拾うが、いまだにシザーハングはスッポンのように吸いついている。当然、ゾバークは死んでも離さないつもりでいた。

「ワシにも負けられぬ理由があるのでな。続きをやるのならば殺さねばならぬぞ」

「それは俺も同じだ」

両者は睨み合う。一度こうなればどちらかが死ぬまで終わらない。それが武人の戦いである。がしかし、この戦いを終わらせる権利を持つ人間が一人だけいた。

「ミルゲン上級大尉、もういいよ。エンブリフ上級中尉もお疲れさま」

この戦いに終わりを告げたのは、ほかならぬこの男、ロイス・ハブシェンメッツである。

「俺はまだやれる! 水を差すな!」

「そう言われてもね。ここで死者を出すつもりはないよ」

「俺は雪騎将だぞ!」

「その前に僕は天帝陛下の天威を借りた狐なんだけど、忘れたかな?」

その言葉にゾバークは歯を食いしばる。悔しいが天威を出されると何も言えない。しかもそれが自分を助けるものであるのがさらに腹立たしい。

「僕は武人じゃないからね。武人の誇りなんて知らない。それじゃ命令ってことで、エンブリフ上級中尉ともども撤退よろしく」

「了解しました」

ミタカは命令に素直に頷く。すでに勝敗が決したことは明白。これ以上は無意味である。

そう、【勝った】のだ。

準備はすべて整った。勝った戦いをわざわざ長引かせる必要はない。

「じゃあ、悪知恵の開始だ」

ハブシェンメッツの言葉と同時に、大地が動く。それはまるで大きな地震の如き揺れとともに、空へと舞い上がる。

ハブシェンメッツたちがいる周辺すべてが上昇している。周囲のビルは動いていないが、アピュラトリスの位置が少しずつ沈んでいくので、まるでエレベーターのように上がっていることがわかる。

「ほほー、今度は何をするつもりかの」

「…ああ、そうでした。あなたの相手はもう終わりです。勝負は決しましたからね」

「ワシはまだまだ元気じゃぞ。生涯現役じゃ」

「いえいえ、あなたには隠居してもらいますよ。ただ、相手は私たちではありませんが」

ハブシェンメッツがいつもの髪の毛を引っ張る癖をした直後、リフトで上がってきた機体があった。その機体は太陽の光を受けて、ますますその白さを輝かせている。

「あなたの相手は私です」

出現した機体は一瞬でナイト・オブ・ザ・バーンとの距離を詰める。気づいた時にはすでに懐に潜り込んでいた。

「あの技は!」

ミタカはこの技が何かを知っていた。今さっき自分が受けたものとまったく同じだったからだ。至高技、無夙。これを扱える武人はそうそういない。

それを使えるから彼はこう呼ばれているのだ。

【剣聖】―――と。

「あなたを特別席にご招待いたしましょう!」

剣聖シャイン・ド・ラナーが操る輝く白き神機、シルバー・ザ・ホワイトナイト〈信仰に殉ずる白き騎士〉が、剣を一閃。マゴノテを縛っていたシザーハングのワイヤーを一刀両断する。

「くっ、何を…!」

「言ったでしょう。この御方の相手は私がすると!」

ゾバークが文句を言い終える前にシルバー・ザ・ホワイトナイトはナイト・オブ・ザ・バーンに抱きつくと、そのまま空に【飛んだ】。

通常、MGは空を飛べない。現在の地上は空を飛ぶ技術が失われており、一定の高度を飛行すると浮力が奪われるという【女神からの規制】を受けている。

しかし、特例もある。それがこれ。

「神機専用ブースターか!」

ゾバークはシルバー・ザ・ホワイトナイトの背中に装着されたブースターを見た。空を飛んだのはこの力である。

各神機にはそれぞれ専用装備というものがある。発掘当時に見つかるものもあれば、欠損して失われているものもあるが、神機一機につき二つないし三つの専用の装備が存在する。

シルバー・ザ・ホワイトナイトの専用装備の一つがこのブースター。一時的に空を飛ぶことができるもので、主に緊急脱出用に使われる。

この機体が造られた目的はいまだに不明であるが、最初からこうしたロストテクノロジーを有していることから、過去も同じような用途で使われた可能性は高い。シルバー・ザ・ホワイトナイトは、どこまでも守護者なのである。

そして、一気に加速してゾバークたちから遠ざかっていく。

「ちくしょう!! ちくしょう!!! 取り逃した!!」

ゾバークは半壊したブルースカルドの腕で大地を殴る。武人にとって勝負が途中で中断されるほど悔しいことはない。しかもそれが負け戦ならばなおさらである。

「指揮官殿、よろしいのですか?」

ミタカはハブシェンメッツに確認する。たしかに適任ではあるが、ルシア帝国が始めた戦い。いまさらロイゼンに手柄を奪われるのは心外である。

「お二人は見事にブラックワンの腕を切った。それでは不足かな?」

実際のところ、ナイト・オブ・ザ・バーンの腕を切り落とすという戦果を挙げたのだ。ゼルスセイバーズを壊滅させたあの黒機を傷つけた。これだけでも大きな栄誉である。

それが雪騎将でなければ。

「くそっ、あと少し時間があれば…! 俺の旗を穢してしまった!!」

雪騎将であることはゾバークの存在意義である。雪の象徴、強さの象徴、憧れの象徴。雪騎将は常に格好良くなければならないのだ。

「そうしたらゾバさんだけじゃなく、私も死んでましたけどね」

「もう一本の腕くらいは折れた!!」

「それで死んでもしょうがないですよ。生きているからこそかける恥もあります」

ミタカの言葉も事実である。あのままであったら必ず負けていただろう。だからこそ、なおさらロイゼンの剣聖に救われた形になったのが腹立たしい。

「神機シルバー・ザ・ホワイトナイト。【騎士階級】の神機を生で見るのは初めてですね。美しい機体です」

ミタカは他国の機体ながらも、その美しい姿に思わず感嘆する。

神機にはその系統によってさまざまなカテゴリーがあり、なおかつ【階級】がある。そう、神機の世界は階級社会が形成されているのだ。その階級によって役割と能力が異なっている。

シルバー・ザ・ホワイトナイトは騎士階級と呼ばれ、王階級と女王階級を守るために生み出されたといわれている。物理的な攻撃力や防御力に優れ、耐久力も高い、まさに甲冑を着た騎士である。

「しかもラナー卿は剣聖。彼ならば勝てるかもしれませんね」

さきほどラナーがワイヤーを切るために放った一撃。それを見ただけでミタカはラナーの実力を知った。

強い。明らかに強い。

ブルースカルドのワイヤーは簡単に切れるような素材ではない。それほどやわならば、もっと簡単に引きちぎっていただろう。しかもゾバークの戦気が流れていたのだ。強度は何倍にもなっている。それを斬ったのならば、それがブルースカルド本体であっても同じ結果になるということだ。

ラナーの剣の腕前は、少なくともミタカより数段上であることは間違いない。対峙すれば逃げても非難されないくらい差があった。悔しくもあるが、これほど差があれば素直に賞賛したくもなる。それだけの強さであった。

「あの剣聖は強い。それは認める。が、あのじいさんの強さも半端じゃねえぞ」

「たしかに…。異常でしたね」

ゾバークもミタカも、ホウサンオーの強さを認識していた。あの力がまだ本気の本気でないこともわかった。わかってしまった。だからこそ気になるのだ。

「あいつは何者なんだ?」

二人は遠のく二機を見つめることしかできなかった。

†††

シルバー・ザ・ホワイトナイトがビル群を越えて到着したのは、ゾバークたちがいた場所より六キロほど離れた場所にある何もない広場であった。ここも少しずつ上昇を続けている箇所であるが、周辺にはビルも何もない平らな場所である。そこでナイト・オブ・ザ・バーンを離す。

「やれやれ、ジジイになってまで高い高いをされるとは思わなかったの」

「申し訳ありません。しかし、素直についてきてくださって助かりました」

「まあ、あの状況はワシにとっても良くはなかったからの」

ナイト・オブ・ザ・バーンは改めてマゴノテを握り、戦気を放出する。数秒ほどしたところで、刀についていた雪刀喰が飽和状態となり霧散した。

「やはり、いつでも解けたのですね」

「時間稼ぎも目的じゃからな。それに、ああいう男も嫌いではない」

雪刀喰自体はいつでも解除できたが、どのみちシザーハングに捕まってしまっていたのであまり意味のない行為である。それよりも相手を油断させるためにそのままにしておいたのだ。これもまたホウサンオーのしたたかさを象徴している。

そして、敵ながらゾバークは気持ちの良い男である。武人として彼の心意気に応えてやろうと思ったのも本音であった。

「じゃが、腕を取られたのは想定外じゃった。そこは誤算よ」

ホウサンオーもナイト・オブ・ザ・バーンも、いまだ左腕の肘から先は動かない。ホウサンオーについては機内手術で簡単につないだだけなので、ナイト・オブ・ザ・バーンが治っても簡単には動かせないだろう。

「ありがたい。良いハンデとなりました。これで少しは対等になれる」

「おいおい、か弱いジジイじゃぞ。謙遜も過ぎれば嫌味じゃ」

「いえ、偽りはありません。本当のことを申したまで」

そう言い終えると、シルバー・ザ・ホワイトナイトは左手の巨大なラウンドシールドを頭上に掲げる。

「女神の聖なる守護を!!」

銀色に輝くラウンドシールドが、さらに光を帯び、周囲一帯を覆っていく。光はおよそ直径一キロの範囲を埋め尽くした。その空間は白みがかっており、何よりも空気が清らかである。世界が光輝き、まるで天界の清廉なる世界が誕生したかのような美しさであった。

「これがシルバー・ザ・ホワイトナイトの守護結界か。見事なものじゃ」

神機シルバー・ザ・ホワイトナイトによる【領域】である。これは紛れもなく本物の領域で、ゾバークが生み出した戦場を遙かに超える力場であった。

「カーリスの高位神官二十名による祝福です。ここまで広げるのには少し苦労しました」

ラナーの出撃が遅れたのはこの準備があったからである。狭い範囲ならば単独でも使えるが、全域に広げるために法王直属の高位神官たちに光の術式(補助加速術)をかけてもらっていたのだ。

しかし、それだけの苦労に見合う威力である。

「今、この空間にいる者は完全に守護されました。外部からの撮影も傍聴も不可能。つまり完全なる密室。二人だけの世界ということです」

女神の守護と呼ばれるシルバー・ザ・ホワイトナイトに備わっている神力の一つで、完全なる防御結界を張ることができる。言ってみればサカトマーク・フィールドのような緊急避難用の完全結界である。

また、この領域にはいくつかのオプションが設定でき、ラナーが言ったように対象以外の人間が中に入れないようにすることも可能である。今外部からは白い半球体のフィールドしか見えておらず、中の様子を伺うこともできない。

それを確認してから、ラナーはホウサンオーにゆっくりと顔を向ける。

「これでようやく二人きりです」

「ジジイと二人きりになりたいとは、いくら美形でも勘弁じゃな」

ジジイ、この歳にしてモテモテである。しかしながら、その誰もが男という悲劇ではあるが。

「おや、私のことをご存知とは光栄です」

「さすがに白騎士くらいは知っておるからの。有名人じゃろう?」

ラナーは有名人である。ロイゼンでは子供からご老人まで知っているし、他国の騎士でも知らない人間はまずいないだろう。だからホウサンオーが言っていることは間違いないことである。

がしかし、ラナーはもっと確信的な事実を述べる。

「あなたとは一度お会いしたことがあります」

「さて、ワシに覚えはないがな。最近物忘れが酷くてのぉ」

「はぐらかさなくて結構。ここはもう私たちだけです」

ラナーはそこを強調する。こうして二人きりになるためだけにこのような場所を用意したのである。

ルシアとの交渉でも、もし先に対するルシアがナイト・オブ・ザ・バーンを倒しても文句は言わないという約束まで取り付けた。当然、それは杞憂にすぎなかったし、ラナーはその可能性はゼロだと確信していたからだ。そして実際にそうなった。

それはラナーがホウサンオーを知っているからである。

その実力を誰よりも知っているから。

「こうして会話をするのは初めてです。しかし、忘れようもありません」

「忘れろ、忘れろ。良いことなど一つもないぞ」

ラナーはホウサンオーと出会ったことが一度だけある。その時は会話はまったくなかったので、ラナーが忘れていても不思議ではない。しかし、こと剣にかけては並々ならぬ情熱を持つ男。これだけの剣の使い手を忘れることは絶対にできない。

「私は今悩んでいます。あなたをどう呼ぶべきかと。白髭公とお呼びしてもよいのですが…そうですね。やはりこちらのほうがしっくりきます」

ラナーにとって、もっとも馴染みのある呼び方がある。

おそらくこの名前ならば、誰もがすべてを理解できるであろう、とてもとてもシンプルな言葉。

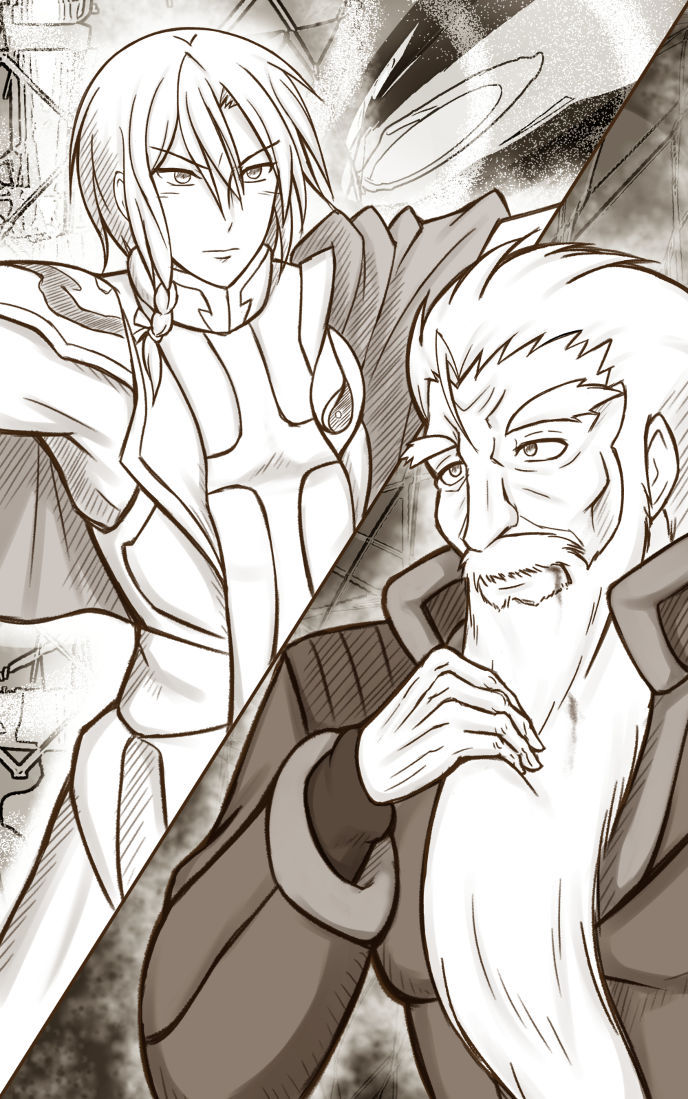

「お捜ししておりましたよ、ホウサンオー様。いえ、こう呼んだほうがよろしいでしょうか」

それはホウサンオーという名前よりも、より彼の実態を表す言葉。

「第六十一代、【剣王】様――――――と」

剣王。ソードマスター。すべての剣士の頂点に立つ男。

覇王と同じく世界でたった一人にしか与えられない剣士最高の称号。

剣聖すら霞むほどの、まさに剣の王!!

剣王に求められるのは、ただ力!

圧倒的な力! 他の剣士を圧倒する力だけ!

だからこその剣の王!

それこそがホウサンオーの真名。

誰もが一瞬で彼のことを理解できる言葉であった。

ホウサンオーがゼッカーより強いのは当然である。それは彼が最強の剣士だから。ラーバーンの中だけではなく世界で最強の剣士だからであった。

バーン序列二位。

第六十一代剣王、ホウサン・オーザ・ヴェランボゥ。

今ここに真の名が蘇る。

「オラオラオラ!!」

ブルースカルドの右拳が二発、三発、四発とナイト・オブ・ザ・バーンに繰り出される。ナイト・オブ・ザ・バーンは空いている左腕で防戦するがその拳は重く、受けるたびに機体が浮くほどである。

(こやつの力、剣士ではないな)

ホウサンオーはその戦い方からゾバークが戦士であると確信する。左腕のシザーハングを引き絞る腕力、大地を踏みしめる脚力、そしてこの拳の力。どれも総合的な身体能力に長ける戦士のものである。

(ならば、さきほどの技は剣衝波ではなく空点衝じゃったか)

ホウサンオーの胸に残る小さな痣。さきほどゾバークが放った十二発のレーザーのような技だ。

空点衝は指先に戦気を集中させて放つ覇王技の一つで、基礎の拳衝の前に教わる基礎中の基礎の技である。これは戦気術の基本練習も兼ねており、戦気の集中を学ぶための技となっている。

空点衝は細いがゆえに威力が小さい。普通は貫通力もあまり強くはなく、よほど実力差がない限りは実戦で使うことはない。その代わりに出が早い技なので牽制の手段として使われることもあるが滅多に見ない技である。

それを実戦レベルにまで押し上げ、しかもナイト・オブ・ザ・バーンの装甲を削るまでの力を出すとは、やはりゾバークは力の強い武人であるといえた。

(そのわりに馴染んでおる。融合率も良いようじゃな)

ゾバークはブルースカルドを使いこなしている。当然練習もしたのだろうが、もともとの相性が良いのだ。

ゾバークが戦士であることはまったく問題ない。これだけの耐久力を持つのだから当然だろう。ただ、そうなると魔人機を操るうえで一つの問題が生じる。

武人と機体との相性である。

ゲリュオンのような一般的な量産型魔人機は、射撃と近接武器の両方が装備されており、射撃武器は武器腕として固定されていることが多い。固定近接武器は換装できるものもあるが、これもたいていはMG用ソードが装備されている。普通の兵士にとっては汎用性が高く、なおかつ単純に間合いが広い武器のほうが有利だからだ。

一方、生身の拳や脚を武器とする戦士にとっては、この装備は不利となる。なにせ普段は拳で戦っているのだから、MGに乗ると感覚が狂うことになるし、慣れない剣を扱うのはなかなかに難しいことであるからだ。

ゆえに優れた戦士が量産型のMGに乗ると、その性能をお互いに殺し合ってしまうことが多い。そういう場合は強引にソードをナックルに変更して使うのだが、それができない場合は大きな戦力ダウンとなる。また、剣士であっても粗雑な武器では能力を発揮できない武人もいる。

これを改良しようとしたのがハイカランのような次世代量産型MGである。武器換装システムによってさまざまなタイプの武人にも対応できるようにしたのだ。これならば武人と機体の相性の不具合はある程度は解消されるだろう。もちろん、ある程度である。所詮汎用型MGであるので少し使いやすくなるにすぎない。

で、問題のゾバークとブルースカルドの関係である。ブルースカルドはさまざまな武器を持っているが、ゾバークが最初に使ったのはダガーである。

ゾバーク自身は生身のときは拳で戦っている。ナックルガードも装備するが、あくまで拳の保護が目的。それ自体が武器ではない。その彼がダガーをどれだけ扱えるのか、という疑問が生じる。しかし、彼が操った剣技は生粋の剣士と見間違えるほどに切れがあった。

なぜか。

ここにオーバーギアがオーバーギアたる所以が存在する。

オーバーギアのジュエルは高品質の特別製で搭乗者との【融合率】が極めて高い。ここが重要である。

このジュエルとの融合率はハイリンクシステムの適合率にも大きく関わってくる要素である。これが高いと機体が自分の身体のように動かせるのはもちろん、その機体が持つ武装についても昔から使っていた馴染みの感覚で扱うことができる。

仮に戦士が剣武装の機体に乗っても、まったく違和感なく扱うことができるのである。加えてAIには今までの戦闘経験値が蓄積されていることが多く、搭乗者の感覚不足を補助する力がある。

これの優れている点は互いの長所の融合である。ゾバークは持ち前の耐久力と体術を機体に付与し、機体は多様性と器用さを彼に与える。それによって二倍の価値を生み出すのだ。

ナイトシリーズが製造されたのは千年以上前のことであるが、いまだにその力が健在なのは【古いものほど経験を得ている】という、まさに人間の経験と同じ力を持つからである。

といっても、完全なる融合にはさまざまな条件が存在するし、相性がけっしてないわけではない。どんなに武人が欲しても機体が応えてくれなければ性能を発揮できない。

だから神機は乗り手を選ぶのである。いや、魔人機という存在そのものは自己を最大限に表現できる乗り手を自ら選ぶものだ。メカニックにできるのは、武人を含めたあらゆる選択肢を機体に提供してやることなのである。

雪騎将にしても武人と機体の相性は選考基準の中でも最優先されるものである。ゾバークがブルースカルドを有する雪騎将になれたのも、ひとえに機体との相性が誰よりも優れていたからであった。

「そうだ。こいつは俺の身体! 俺の魂そのものだ!」

逃がさないようにシザーハングを引き絞り、ナイト・オブ・ザ・バーンを自分の間合いに強引に引き込む。ほぼ密着状態からブルースカルドの右拳のラッシュ。

人間でいえば、わずか三十センチの間合いで小刻みにボディブローを叩き込まれるようなもの。しかも威力が普通ではない。一発一発が重く、防いでいるのに機体が激しく揺れ動く。

ゾバークの場合、生半可な武器を使うより戦気をまとった拳のほうが恐ろしい凶器になる。これが戦士タイプの強みであり、剣以上に超接近戦を可能とさせる唯一の武装である。

この状況では止水はもちろん、まともな回避はできない。すべてが命中。重い金属と金属が衝突する音が響く。ブルースカルドの右拳には打撃用のナックルが装備されているため、その威力にさすがのナイト・オブ・ザ・バーンの装甲も傷ついていった。

ナイト・オブ・ザ・バーンは攻撃力に特化した機体で、最大の長所はマゴノテによる長い間合いからの攻撃である。それゆえに防御の大半はホウサンオーのステップと障壁に頼っている。オブザバーンシリーズ自体が飛び抜けた高性能とはいえ、防御の要の二つが欠けていることは大きい。

このままではいつか落ちる。

と、普通の人間ならば思う。

(勘違いしていた)

ヨシュアはこの戦いを見て、自分たちが大きな勘違いをしていたことを知った。

ナイト・オブ・ザ・バーンの最大の武器は長い刀で、接近してしまえばなんとかなる。今までの戦いを見ていればそう思うのは自然で、ヨシュアもそう思っていた。しかし、今になってようやくナイト・オブ・ザ・バーンの最大の長所を知ることになった。

ブルースカルドの拳は何度もナイト・オブ・ザ・バーンに当たっている。そのたびに機体が揺れるので効いているように見えるだろう。だが、そのどれもが【芯を外されて】おり、実質的なダメージを与えていない。

ボクサーの拳がしっかりナックルを当てないとダメージが通らないように、野球のバットが一ミリでも芯を外せばゴロやフライになるように、すべて外されている。

その要因となっているのが【左腕】。

マゴノテを振り回すのは主に右腕。左腕はたまに添えるだけだったので気が付かなかった。

(ブラックワンの最大の長所は左腕なのだ)

ヨシュアはそこに気がつく。今や片腕となってしまった自分だからこそ、もう片方の腕がどれだけ重要か理解できる。

今までは意識していなかったが、腕を失ってから訓練すると剣が思ったように振れないのだ。人間が動作をする時、必ずもう片方でバランスを取るからである。

ホウサンオーは、これがずば抜けて上手い。考えてみれば当然。あの長い刀を振るうのだから左腕でバランスを取らねばまともに振れないだろう。そして今も左腕のさばきだけでブルースカルドのラッシュをいなしている。当たってはいるが衝撃はすべて逃がしていた。

(勉強になる。まるで教科書だ)

ヨシュアは片腕になってから今まで意識していなかった点にまで気が回るようになった。そうしなければ片腕というハンデを補えないからである。

そして、ホウサンオーの戦い方はすべてが勉強になっていた。至る所にいまだ知らぬ戦いのヒントが隠れている。その姿はまるで教師のようにも映った。

(だからこそ気になるな。彼が何者なのかが…)

これほどの技術が簡単に身につくとも思えない。単純な努力だけでここまで達することができるのだろうか。仮にそうだとしても、そんな人間が無名でいられるのだろうか。それがずっと疑問であった。

(技術では勝てないか)

ゾバークもホウサンオーの実力はわかっていた。ここまで追いつめているのにまだ余裕は失われていない。やはり技術勝負では勝ち目はゼロである。

「それでも打ち貫く! 俺にはこれしかない!」

だが、それを承知でなお貫く。技術で勝ち目がないのならば強引に突破する。それが彼のやり方であり流儀。ブルースカルドの右拳にパーツが集まり、一本の杭打ちになる。第五兵装のパイルバンカーである。

「打ち抜け!!」

ナイト・オブ・ザ・バーンのボディに打ち付けた拳が突如として鋭利な刃と化し、黒い装甲を貫こうと襲いかかる。

パイルバンカーがナイト・オブ・ザ・バーンの装甲を抉る。銃弾でさえ簡単に傷つけられない装甲が抉られている。しかし、顔を歪めたのはゾバークのほうであった。パイルバンカーが渾身の一撃になる直前、ブルースカルドの右拳にナイト・オブ・ザ・バーンの左手が突き刺さったのだ。

「ワシの戦刃ではこれが限界かの。それともお前さんが硬すぎるのか」

戦気の刃。戦刃である。剣士の因子は武器を使う能力である。それはつまり武器に戦気をまとわせる能力に長けているということ。だからといって他の技が使えないわけではない。

すべての人間は、三つの因子を大なり小なり同時に持っているものである。その強弱のバランスによって分類が分かれているにすぎない。剣士も覇王技を使えるのだ。

ただし、剣士であるということは剣士の因子が強い代償に戦士の因子が低いことを意味する。この場合は非力になるので、どうしても剣に頼るしかないのが実情である。

ホウサンオーも肉体自体の強度はさほど強くはない。現在はナイト・オブ・ザ・バーンの性能の高さによってここまで上昇しているが、本来ならば素手の攻撃ではゾバークに傷をつけることもできないだろう。

「まあ、ワシの戦刃はこんなもんじゃ。じゃが、当たる場所によっては…」

ナイト・オブ・ザ・バーンの左手が刃となり、ブルースカルドの首筋、人間でいえば頸動脈を狙う。

ブルースカルドは首をひねって手刀を回避。だが、それで終わらない。指は五本あり、なおかつ動くのである。ホウサンオーの狙いは最初から手刀ではなく、引っかき。威力は落ちるが五本の戦気の爪がブルースカルドの首を掻き裂く。

ゾバークは戦気を放出してガード。だが、機体の首には引っ掻き傷が生まれ、外装が少しばかり剥がれた。同時にゾバークの右首にも鈍い痛みが走る。こうして痛みを感じるのは機体に搭乗者が馴染んでいるからである。戦気を放出してまとっていれば感覚もさらに敏感になる。

「ちぃっ! やっぱり手癖が悪いな!」

ブルースカルドはナイト・オブ・ザ・バーンの左腕を掴もうとするが、するする逃げて掴まえられない。

(反応が速い。タイムラグがほとんどない)

MGは機体である以上、搭乗者の意思が発せられてから、身体(神経)、機体と二段階を経て動きが実行される。肉体でさえ意思の反応についてこない時があるのだから、これが機体となればタイムラグが発生するのも自然な話である。

それは魔人機でも例外ではなく、魔人機だからこそ致命的になる。瞬間的に軽く音速を超える戦いにおいて一瞬のタイムロスは命を失うものである。

これをカバーするために武人は行動予測を行い、数秒先の行動を事前に命令しているのである。それによって高速の動きの中でも打ち合うことができる。

ナイト・オブ・ザ・バーンの場合、そのタイムラグがほぼゼロである。さきほど述べた機体の相性の問題。これをなぜ述べたかといえば、その融合の一つの完成形が目の前に存在しているからだ。

ナイトシリーズは神機には及ばないが、それに近い反応速度を持っている。ゾバークの感覚からすれば、ほぼタイムラグがない動きを再現している。

が、ゼロではない。そのわずかな遅れが攻撃のズレを起こさせているのである。それに加えてホウサンオーの技量がある。このままでは一生掴まえられない。

(一瞬だ。一瞬でもこいつの動きが止められれば)

シザーハングを噛ませた時のように一瞬でも動きが止まれば致命傷を与えられる自信がある。だが、その一瞬が遠い。スタンダガーの予備はあるが二度は通じないだろう。

(どうする。何かないか。何か…)

その一瞬、ゾバークが視線を動かしたその一瞬、彼の視界に入るものがあった。ミタカが乗るブルー・シェリノである。

それは遠くにちらっと見えたのではない。いつの間にか、ほぼ目の前にいる。ゾバークの視線の先にいるということは、ホウサンオーの背後にいるということだ。二人が激闘を繰り広げている間に気配を殺してそっと背後に忍び寄ったのだ。

青の夢人花と呼ばれるその機体、ゾバークのブルースカルドよりも細身で頼りない見た目だが、長い刀を振るう姿は実に優美で儚げだ。まるで世界が薄い霧に包まれたかのように現実味がない幻に思える。

だが、そこから放たれた突きはまごうことなき神速の剛剣。青い剣気が三つに分かれてナイト・オブ・ザ・バーンの背中に襲いかかる。

「むっ!!」

ナイト・オブ・ザ・バーンはブルースカルドとの格闘を瞬時に中断し、身体を半身にして大きくジャンプ。しかもシザーハングのワイヤーを利用し、見事にブルースカルドと身を入れ替える。

目標を失った青き三本の剣気はブルースカルドに命中。青い火花が走った。

「つぅ…!! ミタカ、何しやがる!」

「何って、援護ですよ。外しちゃいましたけど」

いきなり奇襲を仕掛けるあたりミタカの性格が出ている。しかも味方に当てても悪びれない。だが、そんなミタカの態度など気にもならないほど今起こったことは恐ろしいことであった。

(まったく気配がなかったの)

戦っている間、周囲を警戒するのは武人の習慣である。波動円で警戒はしていたのだが、ホウサンオーにも気配が感じられなかったのは驚きである。

(こやつ、遠隔操作系か?)

武人の中には戦気を遠隔操作できる者がいる。たとえば放った剣衝の軌道を変えたり分裂させたりすることが可能だ。

ミタカはかなり離れた位置に殺気を残しておいて、ホウサンオーに自分を印象づけていた。その間に自分は戦気と気配を消して、正しくいえばホウサンオーの波動円と波長を同調させて感知から逃れたのだ。こうしたことが得意な者も遠隔操作系に多いものである。

遠隔操作系の証拠に、ミタカは突きが外れるや否や、突きの威力を分散させてゾバークへのダメージを減らした。一度放ったあの威力の戦気を分散させるのはホウサンオーには不可能なことである。

(この霧も原因かの)

また、いつの間にか周囲には薄い霧が立ち込めている。これがブルー・シェリノの能力の一つ、夢香。相手の距離感を惑わす特殊兵装の一つである。

ミタカもゾバーク同様、機体との相性がすこぶる良い。霧を出して相手の感覚を狂わせ、遠隔操作した剣気で相手を仕留める。何の情報もない初見でこれをやられると相手は防ぐ術がない。だからこそミタカも驚く。

「少しショックですね。私の月下無双がよけられるなんて」

月下無双、剣王技の一つで水気をまとった高速の三段突きである。突きの威力を落とせば広範囲にも攻撃できるが、ミタカのものは中央に集めた単体仕様で貫通力はかなり高い。無防備な背中から直撃すればナイト・オブ・ザ・バーンでも大打撃であっただろう。

ミタカはこの技を好んで使い、今まで多くの敵を仕留めてきた。それが不意打ちでもかわされたのだから若干ショックであった。

「援護なんぞいらん。下がっていろ」

ブルースカルドは反転し、再びナイト・オブ・ザ・バーンと対峙。ゾバークはミタカに下がるように指示。しかしミタカも下がるわけにはいかない。

「もうリミットですよ。こいつを倒すなら二人でやりましょう」

「俺は雪騎将だぞ! 旗を背負ってんだ! わかるだろう!」

ゾバークは雪騎将であることに誇りを抱いていた。子供の頃から憧れていたので当然である。この旗だけは穢すわけにはいかない。雪騎将が一騎討ちをしているのだ。そこに二人がかりでは面子が丸潰れである。そんなことは許せるはずがない。

だが、もっと肝心なことを忘れてはいけない。

「ゾバさん、ここは陛下の御前ですよ」

「―――っ!」

その言葉に落雷が落ちる。それはこの世界においてもっとも大事なこと。雪騎将が雪騎将たる最大の理由。雪騎将が守るべきはルシアの天威なのであるから。

「だから負けられない。勝たねばなりません」

ミタカの声は茶化すものでなく真剣。彼もまたルシアの誇りを背負う雪騎将である。ルシアは卑怯な手は使わない。されどどんな戦いであっても勝たねばならない。勝利こそが優先されるものなのだ。

相手は奇襲を仕掛けてきた卑怯なテロリスト。もはやそこに大義名分などない。一騎討ちはあくまでゾバークの勝手な願望にすぎないのだ。勝てるのならば許される。しかし、勝てなければ天威を穢すことになる。

ミタカは残酷にもゾバーク独りでは勝てないと判断。雪騎将が単独でも敵わない相手、それもまた恐ろしいが、もっと恐ろしいのは二人がかりという選択肢があってその選択をしないこと。

勝てるのに勝たないこと。

これがルシア騎士にとって一番の汚名である。

天威とは、常に勝つことで維持されるものだからだ。

「援護しますよ。だから勝ちましょう」

「…わかった。アレをやる時間を作ってくれ」

ゾバークは事実を受け入れる。むしろ命令を越えた行為をミタカは容認してくれているのだ。なぜならば彼もまた勝ちたいからである。

「じゃあ、いきましょう」

ブルー・シェリノはブルースカルドの背後から再び月下無双を放つ。しかしその斬撃はブルースカルドには当たらない。その頭の上、頭上に向けて放ったからだ。

しかし月下無双は弧を描きながら急速に角度を変え、ブルースカルドの頭上を越えながらナイト・オブ・ザ・バーンに襲いかかる。これが遠隔操作系の有利な点である。

ただ、遠隔操作系の武人とはいえ、技は一定の動作によって放たれるので実際に曲げるのは簡単ではない。最悪は技の発動自体が起こらないこともある。それができるミタカの剣技の異端さ。ゾバークいわく、曲がりくねった性格のミタカにぴったりの特技らしい。

時間差で放たれた三つの青い刃をナイト・オブ・ザ・バーンが一つ、二つとかわす。その三つ目の時、ブルースカルドがシザーハングを引き絞って動きを封じてきた。絶妙なコンビネーションである。

だが、ナイト・オブ・ザ・バーンは踏ん張らない。そのまま引かれるままに前に跳ぶ。直後、ナイト・オブ・ザ・バーンがいた場所に三撃目が直撃。

「まったくこいつは! 悔しいほどに上手い!」

ゾバークが舌打ち。そのあまりの柔軟さに頭が下がる思いである。

自己の弱点を知り、それを恥じることはない。使えるものは何でも使い戦況を有利に運ぼうとする。それが強さでなくてなんと呼ぶのか。テクニックでは勝ち目がない。一対一でも難しい。そう割り切ればゾバークにも戦いようはある。

「うおおおおお!!」

「おっと! 簡単には取らせんよ」

ブルースカルドは猛然とナイト・オブ・ザ・バーンの左腕を取りにいく。そうはさせまいといなすホウサンオー。技術の差は歴然。こればかりはどうにもならない。

「一人ならば無理。でも、こちらは二人!」

しかし、今はミタカがいる。ブルー・シェリノが刀を大地に突き刺すと、そこを始点にして周囲が凍っていく。剣王技、月下水雹。自身を中心に氷気を広げていき相手の行動を阻害する技である。

「足腰ばかり狙いおって!」

急に凍った地面に対し、ホウサンオーは戦気を足に集めて対応。この状態でも動きがあまり制限されないのはさすがである。がしかし、月下水雹はただ妨害するだけではない。これは【範囲攻撃】技でもあるのだ。

「舞え、美しき氷雪!」

ミタカが再び刀を突き刺すと凍った地面から氷気の塊、鋭利な氷柱が舞い上がりナイト・オブ・ザ・バーンを攻撃。範囲攻撃のため完全に避けることは不可能。ナイト・オブ・ザ・バーンは多少ながら足に被弾し、動きが一瞬だけ止まる。

その隙を逃すほどゾバークは甘くない。凍った大地にもまったく動じずに踏み込み、ナイト・オブ・ザ・バーンの左手を右手で掴む。

「取ったぜ!」

「うおっと、男に触られるのは気持ち悪いぞい!」

ホウサンオーは戦刃を出して抵抗。だが、戦気の刃が手に突き刺さってもブルースカルドはびくともしない。この男、一度掴んだら離さないスッポンなのだ。

しかし、ナイト・オブ・ザ・バーンだけではなくブルースカルドの両手も塞がったのは事実。このままではお互いに攻撃できない。

(もう一機が来るかの?)

ホウサンオーはミタカを警戒する。動きを封じられたのだから背後から斬りつけられると危ない。しかし、ブルー・シェリノに攻撃するそぶりは見られない。

「おい、よそ見をするなと言ったぞ。またぶちかますからな」

ゾバークはこの状態で攻撃すると宣言。

(あーあ、わざわざ教えなくてもいいのに)

ミタカは不意打ちを嫌う律儀なゾバークに苦笑する。

ただでさえニ対一であるのですでに正々堂々もないのだが、ゾバークはあくまで勝負にこだわる男である。彼が目指すものは騎士。どこまでも純粋な雪の騎士。だからそんな男が眩しく見えることがある。

「頭突きか!? 頭突きはやめるのじゃ! 男とはやりたくない!」

ジジイ、必死に抵抗である。いくら機体同士とはいえ、男と頭を付き合わせるのは御免である。

「女だったらいいのか!? まだ余裕があるじゃないか」

ホウサンオーにはまだ余力がある。これだけ戦ってもまだまだ戦えるとは恐ろしい限りだが、単身で乗り込んでくるくらいなのだから当然だろう。

ただ、ゾバークもまだ全力ではない。全力を使わないのは、これを一度やると余力が完全になくなるからだ。

「いいぜ。あんた相手ならばすべてを出してやる!!」

ゾバークの戦気がさらに凝縮。ブルースカルドの周囲に凄まじい振動が走る。

(爆発集気、大技か?)

ホウサンオーはゾバークの戦気に警戒を強める。武人が必殺技を繰り出す際には戦気を爆発的に高める行為が行われる。それが爆発集気である。ただ、大きな隙が生まれるので使う時には注意が必要だ。

逆にいえば、それが大技を出す明確な前触れであるといえる。その通りにブルースカルドのパーツが両肩、胸、腰、足に集まると、それらが【砲門】になる。

「こりゃまさか…」

ホウサンオーはブルーナイト十五号機のデータを思い出す。プラモデルでは再現されなかったが、昔一度、戦友が使った【奥の手】を見たことがあった。

「お前さん、まさかあれを使えるのか!?」

「いくぞおおお! 俺の全戦気を持っていけ!!」

「こりゃ、まずいぞい!」

この後、何が起こるかを察したホウサンオーが抵抗するが、残念ながら両腕を拘束されている。今から回避は不可能であった。

そもそもゾバークの目的は最初からこれ。相手を動けなくさせなければ当てることができない奥の手。これこそブルースカルド最強の技。

「フルバースト―――――――――――!!」

ブルースカルドの全砲門から爆音とともに激しい力が噴き出す。

武器にするのは砲弾ではない。搭乗者の戦気を圧縮したものを気化爆弾燃料と一緒に放出するものである。爆発を伴った大火力の火炎放射器を至近距離から浴びせられるようなもの。これにはさすがのナイト・オブ・ザ・バーンもたまったものではない。

「ぬぐおおお! 髭が燃える!」

激しい爆発は防御の戦気を超えてホウサンオーにも届き、ナイト・オブ・ザ・バーンの装甲を焼いていく。しかし当然爆発を伴うので、そのダメージの半分はブルースカルドも負わねばならない。威力を選択すればこうなるのも致し方ない選択である。

「ははは! 我慢比べならば俺は負けない!」

ゾバークは氷山で一年間耐えられる人間である。たとえ死んだとしても自分から解放することはない。我慢比べで負ける時は、この男が死ぬ時である。ホウサンオーはさらに戦気で防御するも、この高温の中ではさすがに苦しい。

(これならば火焔砲弾のほうがマシじゃな)

火焔砲弾も恐るべき兵器であるが、ブルースカルドの攻撃はあくまで戦気を伴う【技】である。兵器は所詮人が生み出した道具。されど戦気は人間の意思の力である。この差は非常に大きい。

この男の意思は、火焔砲弾より熱い!!

「ワシは焼身心中など御免じゃて!」

ナイト・オブ・ザ・バーンは必死に抵抗。逃げようともがく。

「おい、逃げるな!」

「逃げるわい! これ以上、男と抱き合っていられるかい!」

それでも簡単に離してはくれないのがスッポンである。ジジイにとってみれば、しつこく熱い男は実に迷惑である。

(こうなりゃ仕方がない。まったく、不本意なことばかりやらされるの)

ナイト・オブ・ザ・バーンは仕方なく障壁を展開。すべてを圧砕する力をもって爆炎を防ぐ。タオが作った障壁の性能は桁違いで、ブルースカルドの奥の手すら短時間なら完全に遮断できる優れ物である。

ただし、代償もある。これだけの力を防ぐには出力の七十パーセントを使わねばならない。これは非常に致命的なロスとなる。さらにホウサンオーが障壁を渋るのにはいくつか理由がある。

「聞いたか、ミタカ。俺みたいな熱いやつは苦手だとよ」

「ならば美青年の私がお相手いたしましょう」

「自分で言うところがムカつくな、お前!」

そう、これは二人にとって想定内。

むしろ、これを【待っていた】のだ。

「悔しいが手柄はやるぜ」

「いえいえ、山分けでいいですよ。変に出世しても気苦労が増えますし」

ブルー・シェリノは刀を振った。ブルースカルドの背後から。

ホウサンオーから見れば、その光景はまるで仲間であるゾバークをミタカが斬ったように映る。しかし、突如としてナイト・オブ・ザ・バーンの目の前に刃が現れた。

ミタカの必殺剣、楼幻斬。剣気の遠隔操作によって剣の間合いを変化させる、剣王技にもない彼オリジナルの技である。しかも威力は通常の斬撃を遙かに上回る必殺の剣。

(あーあ、やっぱりのぉ)

ナイト・オブ・ザ・バーンは障壁を展開している間は動けない。ホウサンオーはそれを知っていたので普段は障壁を使わないようにしている。タオは素晴らしい技術者であるが武人ではない。この致命的な一瞬のロスが、武人にとってどれだけ危険かをあまり気にしていないのだ。

(タオちゃんには改善を提案しておこうかの)

悠長にそんなことを考えているのは、もう間に合わないからである。間違いなくミタカの一撃は障壁すら破壊するものだろう。何をしても間に合わないならば覚悟を決めるしかない。

「おぬしら、見事じゃよ。実に見事」

ホウサンオーは二人の若者を惜しみなく褒め称える。けっして油断などしていない。本気で対峙してこうなった。だからこそ素晴らしい結果である。

ズバッ!

その一撃はブルースカルドの爆炎すら切り裂き、障壁に食い込む。

破壊。爆砕。青き刃が黒き騎士に食いつき、

――――――飛ぶ。

ナイト・オブ・ザ・バーンの【左腕】が宙に舞い落ち、重機が落ちたのような落下音が響く。

「外れた!? 今のが!」

ミタカにも驚くべきことであった。今の間合いは完全に必殺の間。回避も防御も不可能だったからだ。本来ならば胴体を中心に致命的なダメージを負うはずである。それが腕一本であることに驚きを隠せない。

しかし、ゾバークは一部始終を見ていた。

「やろう…! 左手を捨てやがった!!」

ゾバークは相手の両手を押さえていた。だからこそミタカの剣は必殺の一撃であったはず。

しかし、ホウサンオーは左手を捨てたのだ。自らナイト・オブ・ザ・バーンの左手を戦気の爆発で破壊。これは防御の戦気を捨て、ゾバークの腕力を逆手に取ればそんなに難しいことではない。いわば自爆であり自壊である。

その後、ホウサンオーは直撃を避けるために残った左腕でガード。だがしかし、すでに出力の半分以上を障壁に回していたので万全の状態では受けきれなかった。

結果、左腕切断である。

しかし、そのままくらっていれば甚大な被害を受けていたはずである。これで済んだのが奇跡のようなものであった。ホウサンオーの左腕は、肘から先の感覚がない。カノンシステムで同化しているためダメージはそのまま搭乗者に反映される。

まず左手首が砕ける。そして、ゆっくりと赤い筋が入り、ホウサンオーの腕も切断される。これがカノンシステム。その代償である。

「ホウサンオー様、ご無事ですか!!」

「おお、マレン君、心配してくれるとは嬉しいのぉ」

「申し訳ありません。こちらも手一杯でサポートが…」

冷静沈着なマレンが慌てている。ホウサンオーが負傷するのはそれほど珍しいことなのだ。同時にそれはバーン序列二位という存在が、彼らにとって非常に重要な地位であることがうかがえる。

「安心せい。こっちはこっちでやるからの。マレン君はそっちに集中していてよいぞ」

しかし、ホウサンオーはまったく気にしない。そもそも最初から無傷で済ますつもりなどないのだ。

〈ピピ、ピピピ〉

ナイト・オブ・ザ・バーンのコックピットに雛鳥の声のような音が響く。【黒神太姫の声】である。ホウサンオーを心配している。ゴメンナサイと言っている。

「何を謝っておる。悪いのはジジイのほうじゃよ。お前に怖い思いをさせてしもうたの。悪いジジイじゃ」

そう、しゃべっているのは黒神太姫。彼はAIと意志疎通をしているのだ。

高度なAIは単純な作業だけではなく、こうして疑似人格として音声を出力することもできる。それこそ場合によっては恋人代わりにする武人もおり、異性の声を設定することも多い。

ただし、この黒神太姫は少しだけ特殊。このAIは神機と同じく【自己成長型】のAIなのだ。与えた情報を常時経験として受け入れ、自分自身で成長していく。この言語も今彼女が【創った】もの。それが伝わるのはホウサンオーと精神がつながっているからである。

〈ピピピ〉

黒神太姫が機内アームを使って医療キットを出してくる。自らの意思でホウサンオーを治療しようと思ったのだ。

「姫、治療はあとでよい。麻酔もいらぬ」

〈ピピ?〉

「大丈夫。すぐに終わらせるからの。そうしたらまたくっつければよい」

MG戦闘中に武人が負傷した際は、アルビオンという強い麻薬を投与することが許されている。その後中毒症状が出ることもあるが何よりも戦闘継続が優先される。武人にとって戦いとは命そのものだからだ。

ただ、ホウサンオーは麻酔を拒否。練気が優れた武人ともなれば痛覚を消すこともできる。が、ホウサンオーはあえて痛みを消さないまま残す。

「この痛みこそワシに相応しいの!!」

突如、ホウサンオーの身体が真っ赤に染まっていく。

戦気、燃え上がる戦気!! 激しい闘争本能!!

それが爆発を伴って空間を爆ぜる!

「ぐっ…!! なんだこれは! やつの気迫か!?」

ゾバークのブルースカルドが戦気の放出だけで圧されていく。シザーハングをしっかり握っているのに、気を抜いたら腕ごと引きちぎられそうである。

「これはこれは…」

ブルースカルドの背後にいたブルー・シェリノも圧力に圧されていく。機体が揺れる。ミタカの肌にもビリビリと感じるほどの熱い、熱い痛み!!

「ついに本気になったってのか! そうだ! 俺はこいつを倒して…―――っ!」

ゾバークの言葉は最後まで続かなかった。

ナイト・オブ・ザ・バーンの【右手】がブルースカルドの喉に突き刺さったからである。その一撃は今までのものとは違う。明確な殺意がこもった重い、とても重い急所への一撃。

「ごっ…」

そのイメージが逆流してゾバークの喉を潰す。空気が漏れ、言葉にならない。さすがのブルースカルドも思わず膝をつく。

「まさか、そんな! あなたは…!」

ミタカのブルー・シェリノはすでに飛び退いていた。その彼が見たのは驚くべき光景。それは剣士としては絶対にありえないこと。まずやらないこと。それがホウサンオーほどの武人ならば、まずありえないこと。

だから叫ぶ。

「あなたは―――剣を捨てたのですか!!!」

ナイト・オブ・ザ・バーンの右手が空いているということは、握っていた剣を捨てたということ。それは一般人からすればたいしたことはないように思える。

されど剣士にとっては話が違う。

剣士が剣士足りうるのは、剣を持つから。

それは剣士の魂。剣士の存在意義。

たしかにナイト・オブ・ザ・バーンは最初は無手であったが、その後は一度たりとも刀を手放していない。ただのプライドの問題ではない。剣士は剣がなくては剣気を発することができない。もし無手ならば今のように戦士として戦うことしかできないからだ。

その差は歴然。剣を持たない剣士など牙のない肉食動物と同じ。この厳しい武人同士の戦いにおいて生き残っていけるわけがない。だからこそ剣士は剣を後生大事に、まるで自分そのものであるかのように大切にする。それが最大の武器であり最大の命綱だから。

それを捨てた。あっさり手放した。

いくら絶体絶命のピンチだからといって、剣士である以上、本能的に相当な拒絶反応が出る行為である。ミタカが驚くのは普通の反応である。会議場のすべての剣士も同意するだろう。

「そんなに驚くことかの。剣など所詮道具にすぎぬよ。若いくせにジジイより頭が固いのぉ」

ナイト・オブ・ザ・バーンはうずくまったブルースカルドを踏み台にして跳躍。そのままブルー・シェリノに突進する。

「くっ! 間合いが近すぎる!」

ブルー・シェリノの刀も長刀である。実力を発揮するには間合いが必要だ。しかもミタカは遠距離操作系なので、できれば中遠距離での戦いに持ち込みたい。

ブルー・シェリノはバックステップ。ただのバックステップではない。剣王技の足技の一つ、飛尾踏。足の裏の戦気を操作することで足を動かさずに背後に滑るように間合いを広げる技である。こうしてブルーナイトに乗りながら高度な足技を扱える以上、やはりミタカもゾバーク同様、優れた武人である。

さすがは雪騎将。さすがはルシアの騎士。

だが、目の前の黒機は悪魔の騎士であった。

ナイト・オブ・ザ・バーンの姿が消え、一瞬でブルー・シェリノの懐に出現。至高技、無夙。一気に間合いを詰める至高技の一つで止水と同系統の技。さすがにマゴノテを持っていては使えないが、今は無手。身軽がゆえにできる突進系の足技である。

「馬鹿…な」

「無手相手に間合いを嫌ったのは、お前さんのワガママじゃよ」

常に自分の有利な状況で戦いたいと願うのは当然。武人ならば当たり前。だが、ここがホウサンオーとミタカの経験値の違いである。ホウサンオーは近づかれても慌てて間合いを広げようとはしない。

止水や腕の技術を使って相手をいなし、常に有利な体勢で間合いを広げることで、受けに回っていながらもアドバンテージを得ている。だから予想外のことにも余裕がある対応ができる。しかし、ミタカにはまだそれができない。

そして、ホウサンオーはこの時のために黒神太姫を訓練していた。無手でも相手を倒せるようにと最初の実戦を無手でこなしたのだ。

黒神太姫に恐れを与えないために。

剣士が剣を失うことは滅多にないが、さきほどのブルーゲリュオンのように武器破壊を狙ってくる相手もいる。また、どんなに注意していても破損したりするし、場合によっては盗まれるかもしれない。そうした場合に動揺してしまうと、ただでさえ剣がなくて不利な剣士は最弱の存在となる。

されど、剣を失ったからといって戦う術がないわけではない。剣士であっても工夫次第でなんとでもなる。なぜならば、いかなる因子の偏りがあろうと「武人」であることには違いないからだ。武人は死ぬまで戦い続けねばならない宿命を持つから武人なのである。剣がなければ違うもの、あるいは技で代用すればよい。それだけである。

それを知るホウサンオーは、剣がなくても大丈夫なのだと赤子に教えることで、いざという時に余裕をもたせるための訓練を施した。大切なことは心の余裕を持つことだからだ。さきほどもそう。腕を斬られても動じないことで、黒神太姫は腕一本くらいは平気なのだと学習できた。だから次にまた腕を斬られても今度は慌てないだろう。

こうして最上級の訓練を積んだ黒神太姫は、ホウサンオーの意思を受ける前に自らの意思でそれを実行に移す。そう、すべてはこういった相手と戦うための準備。ホウサンオーが命じるより早く、搭乗者と機体が一心同体となり、反射でそれが行えるようにした訓練の賜物。

ナイト・オブ・ザ・バーンの高速の貫手がブルー・シェリノの無防備な左脇に突き刺さる。腕と胴体の関節部分、ここもMGの急所の一つである。普通はなかなか攻撃しづらい場所にあるが、こうして潜り込んでしまえば狙うことは可能となる。

(ぐっ、これが無手の剣士の力なのか!?)

貫手はブルー・シェリノのコックピット手前まで到達。激しい戦気の奔流が生身のミタカにも圧力をかける。機体のダメージは予想以上に大きくコックピット内にアラームが響く。

すでに左腕はまったく反応しないうえ、ミタカにもダメージ還元。肺が潰れ、心臓にまでダメージが及ぶ。この状況では満足に動けるのはあと一回が限界。強い一撃を放てば自分はもう動けなくなる。その隙を見逃すほど相手も甘くはないだろう。

(ゾバさんは―――まだ動ける)

ミタカの視界には、振り返って反撃に出ようとしているブルースカルドの姿が映った。自分と違ってまだゾバークは動ける。ここで一撃でも入れて相手の動きを制限すれば、自分は死んでも反撃の可能性はある。

だからミタカは覚悟を決めた。

「私とて雪騎将! 命は惜しまない!! ルシアと陛下への忠義を示す!!」

髪の色を見てもわかるようにミタカは植民地出身のルシア騎士である。植民地出身者は通常、地方艦隊に配属されるが、突出した人材だけが中央ルシアへの配属が許される。ミタカもそうしたエリート騎士の一人である。

植民地出身の騎士には普通の騎士とは違う制度が存在する。それは、活躍しただけ植民地の階級が上がるシステムで、ルシアへの貢献度が高い植民地は待遇が良くなり税の軽減や経済支援が多くなっていく。通常、五年勤めなければ得られないルシアの永住権も、一級植民地ならば一ヶ月以内で得ることが可能となる。

中央との繋がりが強まればより多くの人材を送り込むことができ、結果的に影響力を強めることができる。貧困や格差が減り、子供たちにも可能性のある素晴らしい未来が開ける。だからこそ植民地出身者は誰もが決死の覚悟をもって戦うのである。

仮に自分が死んでも助かる者がいる。むしろ死という代償によって得られる対価は大きく、それによって次世代の騎士を多く輩出する土壌が作れれば、その死は立派な礎となるのである。その覚悟はミタカも同じ。天帝への忠義は、故郷を愛する気持ちとなんら変わらない。

ミタカの戦気が赤く燃え上がる。死を覚悟した時の武人は強い。それが強い武人ならなおさらである。

ブルー・シェリノは強引に刀を振るう。これでもう死んでもいいと思って振るう。

しかし、それもまたホウサンオーの狙いの一つ。

「その刀、借りるぞ」

ホウサンオーが狙っていたのはブルー・シェリノの【刀】。正直に言えば、剣士が使う剣は誰のものでもかまわないのだ。自分が愛用している武器のほうが戦気が乗りやすいというだけで、最悪はそこらの落ちている剣でもよい。

そして、好都合にも剣を持ったやつが目の前にいる。

ならば奪えばよいのだ。

しかも決死の覚悟で放った一撃ほど強力がゆえに単調になる。余裕がないので強引かつ一本道に走ってくる攻撃。それならばタイミングも合わせやすいというものだ。

「しまっ―――」

ようやくそのことに気がついたミタカは攻撃を止めようとするが、ナイト・オブ・ザ・バーンは振り払おうとしたブルー・シェリノの右手首を掴み、そのままねじ上げ、強引に引きちぎった。

そして、宙に浮かんだブルー・シェリノの刀を右手でしっかりと握り、そのままの勢いで振り返り、こちらに迫っていたブルースカルドに強烈な剣撃を見舞う!!

まさに閃光。輝き光る黄金の剣気、剣光気の一撃。

その一撃はブルースカルドの左肩から袈裟懸けに入り、胸と胴を通り抜け、振り抜かれる。

「ぐおおお!」

ブルースカルドのあちこちで爆発が起こる。放出されていた気化燃料が漏れて誘爆したのだ。斬られたダメージも深刻で、機体は大きく損傷する。いかにゾバークが頑強であれ、剣光気の一撃は到底防げるものではなかった。

(なんという…強さなのだ)

ミタカは自分が負けたことよりも相手の強さに感服する。この強さは明らかに異常である。何が彼をここまで強くするのかがわからない。

ナイト・オブ・ザ・バーンが赤みを帯びているのは夕日に照らされているからだけではない。その黒い機体の奥底には普通とは違う、もっともっと激しい何かが眠っているように思えた。

「あんたのほうが…覚悟が上…だってか! 上等だ!! とことんやってやる!」

ブルースカルドはまだ立ち上がる。ゾバークも譲れないものを背負っているのだ。死んだとしても負けられないのである。機体はすでに大破寸前。されど気迫だけで黒機に立ち向かう。

「何度戦っても同じじゃよ。これ以上、有望な騎士を殺すのは忍びないからの。と、やはり他人の刀は使いにくい。返すわ」

ナイト・オブ・ザ・バーンはブルー・シェリノの刀を放り投げ、切り落とされた自分の左腕を拾う。

「さて、くっつくかの?」

とりあえず左腕を切断部分と合わせると、黒神太姫が応急用の接着剤を放出し癒着を始める。黒神太姫の自己修復能力はまだ健在で、時間はかかるが復元は可能らしい。

〈ピピピ〉

「わかった、わかった。好きにしてよいぞ」

黒神太姫はホウサンオーの左腕の手術を始める。こちらもひとまず止血をして強引にくっつける。一応、武人にも細胞の活性化による自己修復能力が備わっており、血の強さと種類によっても異なるが、ホウサンオーの場合は切断くらいならば一週間もあれば治る可能性はある。

切り口が綺麗だったせいか腕自体は非常に素早く癒着を開始した。ミタカの剣があまりに鋭かったせいだろう。ホウサンオーの剣があまりに速すぎて、斬られたビルが倒壊しないことを思い出す。ミタカもそれだけ素晴らしい剣の腕前であったということだ。

(治らんかったらシャッジーラちゃんとブリちゃんにお願いして治してもらえばよかろう。ちと反則じゃがな)

もちろん怪我によっては治らないこともある。そのときはシャッジーラに高純度のアグマロアを精製してもらい、それを使ってメラキ序列四十九位のブリュリリンが手を複製してくれるだろう。

ホウサンオーが言うように、これは悪魔陣営ならではの反則技である。カーリスの治療神官が見たら「なんという生命への冒涜!」と邪教呼ばわりされるだろう。どちらにせよ本格的な治療は帰ってからであり、現状の戦力ダウンは否めない。

「さて、そろそろワシの刀を返してもらおうかの」

「それだけは絶対離さん」

ナイト・オブ・ザ・バーンはマゴノテを拾うが、いまだにシザーハングはスッポンのように吸いついている。当然、ゾバークは死んでも離さないつもりでいた。

「ワシにも負けられぬ理由があるのでな。続きをやるのならば殺さねばならぬぞ」

「それは俺も同じだ」

両者は睨み合う。一度こうなればどちらかが死ぬまで終わらない。それが武人の戦いである。がしかし、この戦いを終わらせる権利を持つ人間が一人だけいた。

「ミルゲン上級大尉、もういいよ。エンブリフ上級中尉もお疲れさま」

この戦いに終わりを告げたのは、ほかならぬこの男、ロイス・ハブシェンメッツである。

「俺はまだやれる! 水を差すな!」

「そう言われてもね。ここで死者を出すつもりはないよ」

「俺は雪騎将だぞ!」

「その前に僕は天帝陛下の天威を借りた狐なんだけど、忘れたかな?」

その言葉にゾバークは歯を食いしばる。悔しいが天威を出されると何も言えない。しかもそれが自分を助けるものであるのがさらに腹立たしい。

「僕は武人じゃないからね。武人の誇りなんて知らない。それじゃ命令ってことで、エンブリフ上級中尉ともども撤退よろしく」

「了解しました」

ミタカは命令に素直に頷く。すでに勝敗が決したことは明白。これ以上は無意味である。

そう、【勝った】のだ。

準備はすべて整った。勝った戦いをわざわざ長引かせる必要はない。

「じゃあ、悪知恵の開始だ」

ハブシェンメッツの言葉と同時に、大地が動く。それはまるで大きな地震の如き揺れとともに、空へと舞い上がる。

ハブシェンメッツたちがいる周辺すべてが上昇している。周囲のビルは動いていないが、アピュラトリスの位置が少しずつ沈んでいくので、まるでエレベーターのように上がっていることがわかる。

「ほほー、今度は何をするつもりかの」

「…ああ、そうでした。あなたの相手はもう終わりです。勝負は決しましたからね」

「ワシはまだまだ元気じゃぞ。生涯現役じゃ」

「いえいえ、あなたには隠居してもらいますよ。ただ、相手は私たちではありませんが」

ハブシェンメッツがいつもの髪の毛を引っ張る癖をした直後、リフトで上がってきた機体があった。その機体は太陽の光を受けて、ますますその白さを輝かせている。

「あなたの相手は私です」

出現した機体は一瞬でナイト・オブ・ザ・バーンとの距離を詰める。気づいた時にはすでに懐に潜り込んでいた。

「あの技は!」

ミタカはこの技が何かを知っていた。今さっき自分が受けたものとまったく同じだったからだ。至高技、無夙。これを扱える武人はそうそういない。

それを使えるから彼はこう呼ばれているのだ。

【剣聖】―――と。

「あなたを特別席にご招待いたしましょう!」

剣聖シャイン・ド・ラナーが操る輝く白き神機、シルバー・ザ・ホワイトナイト〈信仰に殉ずる白き騎士〉が、剣を一閃。マゴノテを縛っていたシザーハングのワイヤーを一刀両断する。

「くっ、何を…!」

「言ったでしょう。この御方の相手は私がすると!」

ゾバークが文句を言い終える前にシルバー・ザ・ホワイトナイトはナイト・オブ・ザ・バーンに抱きつくと、そのまま空に【飛んだ】。

通常、MGは空を飛べない。現在の地上は空を飛ぶ技術が失われており、一定の高度を飛行すると浮力が奪われるという【女神からの規制】を受けている。

しかし、特例もある。それがこれ。

「神機専用ブースターか!」

ゾバークはシルバー・ザ・ホワイトナイトの背中に装着されたブースターを見た。空を飛んだのはこの力である。

各神機にはそれぞれ専用装備というものがある。発掘当時に見つかるものもあれば、欠損して失われているものもあるが、神機一機につき二つないし三つの専用の装備が存在する。

シルバー・ザ・ホワイトナイトの専用装備の一つがこのブースター。一時的に空を飛ぶことができるもので、主に緊急脱出用に使われる。

この機体が造られた目的はいまだに不明であるが、最初からこうしたロストテクノロジーを有していることから、過去も同じような用途で使われた可能性は高い。シルバー・ザ・ホワイトナイトは、どこまでも守護者なのである。

そして、一気に加速してゾバークたちから遠ざかっていく。

「ちくしょう!! ちくしょう!!! 取り逃した!!」

ゾバークは半壊したブルースカルドの腕で大地を殴る。武人にとって勝負が途中で中断されるほど悔しいことはない。しかもそれが負け戦ならばなおさらである。

「指揮官殿、よろしいのですか?」

ミタカはハブシェンメッツに確認する。たしかに適任ではあるが、ルシア帝国が始めた戦い。いまさらロイゼンに手柄を奪われるのは心外である。

「お二人は見事にブラックワンの腕を切った。それでは不足かな?」

実際のところ、ナイト・オブ・ザ・バーンの腕を切り落とすという戦果を挙げたのだ。ゼルスセイバーズを壊滅させたあの黒機を傷つけた。これだけでも大きな栄誉である。

それが雪騎将でなければ。

「くそっ、あと少し時間があれば…! 俺の旗を穢してしまった!!」

雪騎将であることはゾバークの存在意義である。雪の象徴、強さの象徴、憧れの象徴。雪騎将は常に格好良くなければならないのだ。

「そうしたらゾバさんだけじゃなく、私も死んでましたけどね」

「もう一本の腕くらいは折れた!!」

「それで死んでもしょうがないですよ。生きているからこそかける恥もあります」

ミタカの言葉も事実である。あのままであったら必ず負けていただろう。だからこそ、なおさらロイゼンの剣聖に救われた形になったのが腹立たしい。

「神機シルバー・ザ・ホワイトナイト。【騎士階級】の神機を生で見るのは初めてですね。美しい機体です」

ミタカは他国の機体ながらも、その美しい姿に思わず感嘆する。

神機にはその系統によってさまざまなカテゴリーがあり、なおかつ【階級】がある。そう、神機の世界は階級社会が形成されているのだ。その階級によって役割と能力が異なっている。

シルバー・ザ・ホワイトナイトは騎士階級と呼ばれ、王階級と女王階級を守るために生み出されたといわれている。物理的な攻撃力や防御力に優れ、耐久力も高い、まさに甲冑を着た騎士である。

「しかもラナー卿は剣聖。彼ならば勝てるかもしれませんね」

さきほどラナーがワイヤーを切るために放った一撃。それを見ただけでミタカはラナーの実力を知った。

強い。明らかに強い。

ブルースカルドのワイヤーは簡単に切れるような素材ではない。それほどやわならば、もっと簡単に引きちぎっていただろう。しかもゾバークの戦気が流れていたのだ。強度は何倍にもなっている。それを斬ったのならば、それがブルースカルド本体であっても同じ結果になるということだ。

ラナーの剣の腕前は、少なくともミタカより数段上であることは間違いない。対峙すれば逃げても非難されないくらい差があった。悔しくもあるが、これほど差があれば素直に賞賛したくもなる。それだけの強さであった。

「あの剣聖は強い。それは認める。が、あのじいさんの強さも半端じゃねえぞ」

「たしかに…。異常でしたね」

ゾバークもミタカも、ホウサンオーの強さを認識していた。あの力がまだ本気の本気でないこともわかった。わかってしまった。だからこそ気になるのだ。

「あいつは何者なんだ?」

二人は遠のく二機を見つめることしかできなかった。

†††

シルバー・ザ・ホワイトナイトがビル群を越えて到着したのは、ゾバークたちがいた場所より六キロほど離れた場所にある何もない広場であった。ここも少しずつ上昇を続けている箇所であるが、周辺にはビルも何もない平らな場所である。そこでナイト・オブ・ザ・バーンを離す。

「やれやれ、ジジイになってまで高い高いをされるとは思わなかったの」

「申し訳ありません。しかし、素直についてきてくださって助かりました」

「まあ、あの状況はワシにとっても良くはなかったからの」

ナイト・オブ・ザ・バーンは改めてマゴノテを握り、戦気を放出する。数秒ほどしたところで、刀についていた雪刀喰が飽和状態となり霧散した。

「やはり、いつでも解けたのですね」

「時間稼ぎも目的じゃからな。それに、ああいう男も嫌いではない」

雪刀喰自体はいつでも解除できたが、どのみちシザーハングに捕まってしまっていたのであまり意味のない行為である。それよりも相手を油断させるためにそのままにしておいたのだ。これもまたホウサンオーのしたたかさを象徴している。

そして、敵ながらゾバークは気持ちの良い男である。武人として彼の心意気に応えてやろうと思ったのも本音であった。

「じゃが、腕を取られたのは想定外じゃった。そこは誤算よ」

ホウサンオーもナイト・オブ・ザ・バーンも、いまだ左腕の肘から先は動かない。ホウサンオーについては機内手術で簡単につないだだけなので、ナイト・オブ・ザ・バーンが治っても簡単には動かせないだろう。

「ありがたい。良いハンデとなりました。これで少しは対等になれる」

「おいおい、か弱いジジイじゃぞ。謙遜も過ぎれば嫌味じゃ」

「いえ、偽りはありません。本当のことを申したまで」

そう言い終えると、シルバー・ザ・ホワイトナイトは左手の巨大なラウンドシールドを頭上に掲げる。

「女神の聖なる守護を!!」

銀色に輝くラウンドシールドが、さらに光を帯び、周囲一帯を覆っていく。光はおよそ直径一キロの範囲を埋め尽くした。その空間は白みがかっており、何よりも空気が清らかである。世界が光輝き、まるで天界の清廉なる世界が誕生したかのような美しさであった。

「これがシルバー・ザ・ホワイトナイトの守護結界か。見事なものじゃ」

神機シルバー・ザ・ホワイトナイトによる【領域】である。これは紛れもなく本物の領域で、ゾバークが生み出した戦場を遙かに超える力場であった。

「カーリスの高位神官二十名による祝福です。ここまで広げるのには少し苦労しました」

ラナーの出撃が遅れたのはこの準備があったからである。狭い範囲ならば単独でも使えるが、全域に広げるために法王直属の高位神官たちに光の術式(補助加速術)をかけてもらっていたのだ。

しかし、それだけの苦労に見合う威力である。

「今、この空間にいる者は完全に守護されました。外部からの撮影も傍聴も不可能。つまり完全なる密室。二人だけの世界ということです」

女神の守護と呼ばれるシルバー・ザ・ホワイトナイトに備わっている神力の一つで、完全なる防御結界を張ることができる。言ってみればサカトマーク・フィールドのような緊急避難用の完全結界である。

また、この領域にはいくつかのオプションが設定でき、ラナーが言ったように対象以外の人間が中に入れないようにすることも可能である。今外部からは白い半球体のフィールドしか見えておらず、中の様子を伺うこともできない。

それを確認してから、ラナーはホウサンオーにゆっくりと顔を向ける。

「これでようやく二人きりです」

「ジジイと二人きりになりたいとは、いくら美形でも勘弁じゃな」

ジジイ、この歳にしてモテモテである。しかしながら、その誰もが男という悲劇ではあるが。

「おや、私のことをご存知とは光栄です」

「さすがに白騎士くらいは知っておるからの。有名人じゃろう?」

ラナーは有名人である。ロイゼンでは子供からご老人まで知っているし、他国の騎士でも知らない人間はまずいないだろう。だからホウサンオーが言っていることは間違いないことである。

がしかし、ラナーはもっと確信的な事実を述べる。

「あなたとは一度お会いしたことがあります」

「さて、ワシに覚えはないがな。最近物忘れが酷くてのぉ」

「はぐらかさなくて結構。ここはもう私たちだけです」

ラナーはそこを強調する。こうして二人きりになるためだけにこのような場所を用意したのである。

ルシアとの交渉でも、もし先に対するルシアがナイト・オブ・ザ・バーンを倒しても文句は言わないという約束まで取り付けた。当然、それは杞憂にすぎなかったし、ラナーはその可能性はゼロだと確信していたからだ。そして実際にそうなった。

それはラナーがホウサンオーを知っているからである。

その実力を誰よりも知っているから。

「こうして会話をするのは初めてです。しかし、忘れようもありません」

「忘れろ、忘れろ。良いことなど一つもないぞ」

ラナーはホウサンオーと出会ったことが一度だけある。その時は会話はまったくなかったので、ラナーが忘れていても不思議ではない。しかし、こと剣にかけては並々ならぬ情熱を持つ男。これだけの剣の使い手を忘れることは絶対にできない。

「私は今悩んでいます。あなたをどう呼ぶべきかと。白髭公とお呼びしてもよいのですが…そうですね。やはりこちらのほうがしっくりきます」

ラナーにとって、もっとも馴染みのある呼び方がある。

おそらくこの名前ならば、誰もがすべてを理解できるであろう、とてもとてもシンプルな言葉。

「お捜ししておりましたよ、ホウサンオー様。いえ、こう呼んだほうがよろしいでしょうか」

それはホウサンオーという名前よりも、より彼の実態を表す言葉。

「第六十一代、【剣王】様――――――と」

剣王。ソードマスター。すべての剣士の頂点に立つ男。

覇王と同じく世界でたった一人にしか与えられない剣士最高の称号。

剣聖すら霞むほどの、まさに剣の王!!

剣王に求められるのは、ただ力!

圧倒的な力! 他の剣士を圧倒する力だけ!

だからこその剣の王!

それこそがホウサンオーの真名。

誰もが一瞬で彼のことを理解できる言葉であった。

ホウサンオーがゼッカーより強いのは当然である。それは彼が最強の剣士だから。ラーバーンの中だけではなく世界で最強の剣士だからであった。

バーン序列二位。

第六十一代剣王、ホウサン・オーザ・ヴェランボゥ。

今ここに真の名が蘇る。

1

あなたにおすすめの小説

クロワッサン物語

コダーマ

歴史・時代

1683年、城塞都市ウィーンはオスマン帝国の大軍に包囲されていた。

第二次ウィーン包囲である。

戦況厳しいウィーンからは皇帝も逃げ出し、市壁の中には守備隊の兵士と市民軍、避難できなかった市民ら一万人弱が立て籠もった。

彼らをまとめ、指揮するウィーン防衛司令官、その名をシュターレンベルクという。

敵の数は三十万。

戦況は絶望的に想えるものの、シュターレンベルクには策があった。

ドナウ河の水運に恵まれたウィーンは、ドナウ艦隊を蔵している。

内陸に位置するオーストリア唯一の海軍だ。

彼らをウィーンの切り札とするのだ。

戦闘には参加させず、外界との唯一の道として、連絡も補給も彼等に依る。

そのうち、ウィーンには厳しい冬が訪れる。

オスマン帝国軍は野営には耐えられまい。

そんなシュターレンベルクの元に届いた報は『ドナウ艦隊の全滅』であった。

もはや、市壁の中にこもって救援を待つしかないウィーンだが、敵軍のシャーヒー砲は、連日、市に降り注いだ。

戦闘、策略、裏切り、絶望──。

シュターレンベルクはウィーンを守り抜けるのか。

第二次ウィーン包囲の二か月間を描いた歴史小説です。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

ギャルい女神と超絶チート同盟〜女神に贔屓されまくった結果、主人公クラスなチート持ち達の同盟リーダーとなってしまったんだが〜

平明神

ファンタジー

ユーゴ・タカトー。

それは、女神の「推し」になった男。

見た目ギャルな女神ユーラウリアの色仕掛けに負け、何度も異世界を救ってきた彼に新たに下った女神のお願いは、転生や転移した者達を探すこと。

彼が出会っていく者たちは、アニメやラノベの主人公を張れるほど強くて魅力的。だけど、みんなチート的な能力や武器を持つ濃いキャラで、なかなか一筋縄ではいかない者ばかり。

彼らと仲間になって同盟を組んだユーゴは、やがて彼らと共に様々な異世界を巻き込む大きな事件に関わっていく。

その過程で、彼はリーダーシップを発揮し、新たな力を開花させていくのだった!

女神から貰ったバラエティー豊かなチート能力とチートアイテムを駆使するユーゴは、どこへ行ってもみんなの度肝を抜きまくる!

さらに、彼にはもともと特殊な能力があるようで……?

英雄、聖女、魔王、人魚、侍、巫女、お嬢様、変身ヒーロー、巨大ロボット、歌姫、メイド、追放、ざまあ───

なんでもありの異世界アベンジャーズ!

女神の使徒と異世界チートな英雄たちとの絆が紡ぐ、運命の物語、ここに開幕!

※不定期更新。最低週1回は投稿出来るように頑張ります。

※感想やお気に入り登録をして頂けますと、作者のモチベーションがあがり、エタることなくもっと面白い話が作れます。

異世界召喚でクラスの勇者達よりも強い俺は無能として追放処刑されたので自由に旅をします

Dakurai

ファンタジー

クラスで授業していた不動無限は突如と教室が光に包み込まれ気がつくと異世界に召喚されてしまった。神による儀式でとある神によってのスキルを得たがスキルが強すぎてスキル無しと勘違いされ更にはクラスメイトと王女による思惑で追放処刑に会ってしまうしかし最強スキルと聖獣のカワウソによって難を逃れと思ったらクラスの女子中野蒼花がついてきた。

相棒のカワウソとクラスの中野蒼花そして異世界の仲間と共にこの世界を自由に旅をします。

現在、第四章フェレスト王国ドワーフ編

自力で帰還した錬金術師の爛れた日常

ちょす氏

ファンタジー

「この先は分からないな」

帰れると言っても、時間まで同じかどうかわからない。

さて。

「とりあえず──妹と家族は救わないと」

あと金持ちになって、ニート三昧だな。

こっちは地球と環境が違いすぎるし。

やりたい事が多いな。

「さ、お別れの時間だ」

これは、異世界で全てを手に入れた男の爛れた日常の物語である。

※物語に出てくる組織、人物など全てフィクションです。

※主人公の癖が若干終わっているのは師匠のせいです。

ゆっくり投稿です。

最強無敗の少年は影を従え全てを制す

ユースケ

ファンタジー

不慮の事故により死んでしまった大学生のカズトは、異世界に転生した。

産まれ落ちた家は田舎に位置する辺境伯。

カズトもといリュートはその家系の長男として、日々貴族としての教養と常識を身に付けていく。

しかし彼の力は生まれながらにして最強。

そんな彼が巻き起こす騒動は、常識を越えたものばかりで……。

R・P・G ~女神に不死の身体にされたけど、使命が最低最悪なので全力で拒否して俺が天下統一します~

イット

ファンタジー

オカルト雑誌の編集者として働いていた瀬川凛人(40)は、怪現象の現地調査のために訪れた山の中で異世界の大地の女神と接触する。

半ば強制的に異世界へと転生させられた凛人。しかしその世界は、欲と争いにまみれた戦乱の世だった。

凛人はその惑星の化身となり、星の防人として、人間から不死の絶対的な存在へとクラスチェンジを果たす。

だが、不死となった代償として女神から与えられた使命はとんでもないものであった……

同じく地球から勇者として転生した異国の者たちも巻き込み、女神の使命を「絶対拒否」し続ける凛人の人生は、果たして!?

一見頼りない、ただのおっさんだった男が織りなす最強一味の異世界治世ドラマ、ここに開幕!

攻撃魔法を使えないヒーラーの俺が、回復魔法で最強でした。 -俺は何度でも救うとそう決めた-【[完]】

水無月いい人(minazuki)

ファンタジー

【HOTランキング一位獲得作品】

【一次選考通過作品】

---

とある剣と魔法の世界で、

ある男女の間に赤ん坊が生まれた。

名をアスフィ・シーネット。

才能が無ければ魔法が使えない、そんな世界で彼は運良く魔法の才能を持って産まれた。

だが、使用できるのは攻撃魔法ではなく回復魔法のみだった。

攻撃魔法を一切使えない彼は、冒険者達からも距離を置かれていた。

彼は誓う、俺は回復魔法で最強になると。

---------

もし気に入っていただけたら、ブクマや評価、感想をいただけると大変励みになります!

#ヒラ俺

この度ついに完結しました。

1年以上書き続けた作品です。

途中迷走してました……。

今までありがとうございました!

---

追記:2025/09/20

再編、あるいは続編を書くか迷ってます。

もし気になる方は、

コメント頂けるとするかもしれないです。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる