20 / 36

第三話 「くじら侍と修羅の兄妹」

鯨の味

しおりを挟む醤油の香ばしい匂いが鍋から漂ってくる。

鍋の中でぐつぐつ煮込まれているのは、適当に手で千切られた野菜と肉、それに臓物らしい不気味な塊だった。

味付けには砂糖が加えられているが、基本的には醤油だけなのに、これまでの人生であまり嗅いだことのない腹の虫をいじめ続ける香りであった。

長めの箸をつかって熱々の具を、お玉で汁をなみなみと椀に注ぐと、山椒をちらりとかけてから差し出された。

青碕伯之進は、その椀を受け取り、一口汁を吸ってみた。

熱い。

脂身が溶けだして味も濃厚だ。

口に入れた肉が蕩けるように軟らかい。

何よりも旨かった。

この当時、江戸ではあまり肉食は行われていない。

町民が口にするものは鳥が中心であり、たまに猪や鹿の肉を喰らうこともある程度だ。

この後、しばらくの間とある禁令のおかげでさらに珍しいことにもなる。

譜代の御家人身分の青碕家でも滅多に食されないので慣れてはいなかったがそれでも味はわかる。

「美味しいですね」

「そうだろう」

鍋の具を掻きまわしながら権藤伊佐馬はにやりと笑った。

「わしの故郷辺りではうでもんといってな、家に遠来の客が来た場合にはよく振る舞われる喰い方だ。鼻につく肉の臭みもなく、甘さで口当たりもよいので、鯨の肉を食ったことのないものに最初に出すには向いておる」

「これが鯨ですか……」

箸で肉を摘まみ上げる。

猪のものとはまさに一味違う。あまり水っぽくもない。

「うむ。うでもんは本来腸が主だが、肉を入れても旨い。これもいいぞ」

脇に置いてあった深めの皿を出した。

肉の切り身が醤油と味噌らしいものに漬けこまれている。

「こちらは?」

「鎌倉漬だ。太地ではよく食われている。新宮藩の殿さまへの献上物にされている鯨の喰い方だ。聞いた話だと、禁裏や将軍家にも献上されているらしい。事実かどうかは知らぬが、かの織田信長公は正月には欠かさずこの鎌倉漬を食っておったそうだ」

「へえ」

見たところ生にも見えるので、おそるおそる箸でとりあげ、口に放り込んだ。

味噌の芳醇な香りと味が肉の脂と混ざり合い、何とも言えない味が広がる。

「これも美味いです!」

らしくない声を上げてしまった。

冷徹さと紙一重の美貌がとろけるように緩む。

確かに美味だ。

将軍家が食したくなるのもわかる。

もしや、これこそ英雄の味なのかもしれない。

伯之進は知らなかったが、江戸城の大みそかの掃除のあとで鯨の汁ものがだされる習慣もあったのである。

元禄時代より先ではその江戸城の習慣が庶民層にまで届き、大みそかに鯨の汁を食べる町民もでたという。

「本来なら刺身をだしてやりたいが、生憎江戸の町には生で食えるほどの新しい赤身は手に入らんのだ。それでもわしの予想よりは多めに出回っているので金さえあればなんとかなるのがいいところだな」

「刺身にできるものなのですか、鯨は」

「うむ。解体したばかりのものを海で洗ってそのまま食うこともあった。勝手に喰ったら罰を与えられるから、頭衆の許しがいるがな」

「へえ」

「これはザトウだが、一番美味いのはやはりセミだ。歯のある鯨は一段落ちる。とはいえ、マッコウでも手に入らんよりはずっとましだが」

伊佐馬も自分の椀に山椒をふりかけ、一番でかい肉にかぶりついた。

時間をかけて煮込んだ分だけ軟らかくてうまい。

煮込む前に表面を炭火でじっくり炙り、脂を閉じ込めてから煮込んだので肉汁も出る。

コリコリとした干した軟骨を湯で戻したものも入っていて食感も飽きない。

伯之進が持参した酒を手酌で酌む。

二人の場合は差しつ差されつつより勝手に飲んだ方が気楽だからだ。

それに今の伊佐馬には鍋をみるという疎かに出来ぬ仕事がある。

たった一人の客もうでもんが気に入ったのか、細い身体と美しい小さな唇に似合わぬ勢いで口にかっこんでいた。

男盛りの二人にかかると、ほとんどあっと云う間に山盛りのうでもんはなくなり、鎌倉漬もなくなった。

あとは鯨の干した皮を直火で炙ったもので、のんびりと酒を酌み交わす時間となった。

残った汁はあとで冷や飯でもぶちこんで喰うつもりだった。

「山のものではない鯨というのはとても美味しいものですね」

この時代、江戸っ子は建前上動物は食べないということになっていたので、猪、鹿、兎、馬などの獣肉を専門に扱う百獣屋は看板に「山くじら」と暗号化して商売をしていた。

そのことを言っているのである。

ちなみに百獣屋は江戸でも甲州街道沿いに多かったので、鯨の肉は扱っていない。

伊佐馬が手に入れたのは魚市場であった。

別のところで獲られた鯨を持ち込んだ漁師から買ったのだ。

おかげでたいして懐に入っていない金がさらになくなったが、後悔はない。

久しぶりに故郷の味に舌鼓を打ちたくなっただけなのだ。

その際に友である奉行所の同心がふらりと遊びに来たので、これ幸いとふるまってやったという訳である。

「わしは童の頃から鯨ばかり食っておったのでな、ほらこの通りにでかくなってしまったのだ」

近所の町民たちに、くじら侍と呼ばれる大男がいうと説得力がまるで違う。

鯨を食べるとこんなにもでかくなれるのか、と伊左馬は江戸の童の憧れの的でもある。

「しかし、権藤さんが料理ができるとは思いませんでした。しかも、とてもお上手だ」

「漁師の酒の肴程度よ。もっと凝ったものはできん」

「十分ですよ。海の男はそのあたり用意周到みたいですね」

腹がいっぱいのせいか、伯之進も上機嫌だ。

酒を飲む速度もいつもより早い。

伯之進も文字通りの鯨飲馬食の伊佐馬と比べると少ないが、平均以上によく飲む若者だった。

「夜っぴて酒の相手をできるかね」

「かまいませんとも」

そう言って二人が本格的に酌み交わそうとしたときに、伊佐馬の家の戸が開き、土間に男が入ってきた。

鋭い三白眼で目付きが悪、さらに眉が薄いので、一見破落戸にしか見えない若者―――元ぼてふりの岡っ引き欣次であった。

少し前の事件の際、首をおかしくしてしまったため隠居した徳一の代わりに岡っ引きになったばかりである。

徳一の推薦もあり、現在は伯之進の下につく小者として奉行所に名前が届けられている。

「鯨の旦那、いやすかい!?」

だが、目当ては伯之進ではなく、権藤伊佐馬のようであった。

「―――どうした、欣次」

「あ、青碕さま」

欣次は徳一とは違い、あまり伯之進に怯えていない。

歳が近いせいもあるだろうが、もともと度胸のある若者なのだ。

「いえ、実は鯨の旦那に聞いていただきてえ話がありやして」

「お上の御用なのかい?」

「うーん、まだそうなりそうにないのですし、青碕さまに聞いていただくほどでもないというか……」

やや歯切れが悪い。

まだ判断がつかない段階の話なのだろう。

ただ、自分だけで抱え込んでおくのはできないので話をきいてくれそうな第三者のところへ持ち込んだという訳である。

その第三者が伊佐馬だったということだ。

「―――いいぞ、欣の字。わしでよいのならば話ぐらいは聞いてやろう」

「あ、ありがてえ」

そう言って畳に腰掛けると、欣次はたった今聞いたばかりの話を思い出しつつ語り始めた……

0

お気に入りに追加

15

あなたにおすすめの小説

くじら斗りゅう

陸 理明

歴史・時代

捕鯨によって空前の繁栄を謳歌する太地村を領内に有する紀伊新宮藩は、藩の財政を活性化させようと新しく藩直営の鯨方を立ち上げた。はぐれ者、あぶれ者、行き場のない若者をかき集めて作られた鵜殿の村には、もと武士でありながら捕鯨への情熱に満ちた権藤伊左馬という巨漢もいた。このままいけば新たな捕鯨の中心地となったであろう鵜殿であったが、ある嵐の日に突然現れた〈竜〉の如き巨大な生き物を獲ってしまったことから滅びへの運命を歩み始める…… これは、愛憎と欲望に翻弄される若き鯨猟夫たちの青春譚である。

小さなことから〜露出〜えみ〜

サイコロ

恋愛

私の露出…

毎日更新していこうと思います

よろしくおねがいします

感想等お待ちしております

取り入れて欲しい内容なども

書いてくださいね

よりみなさんにお近く

考えやすく

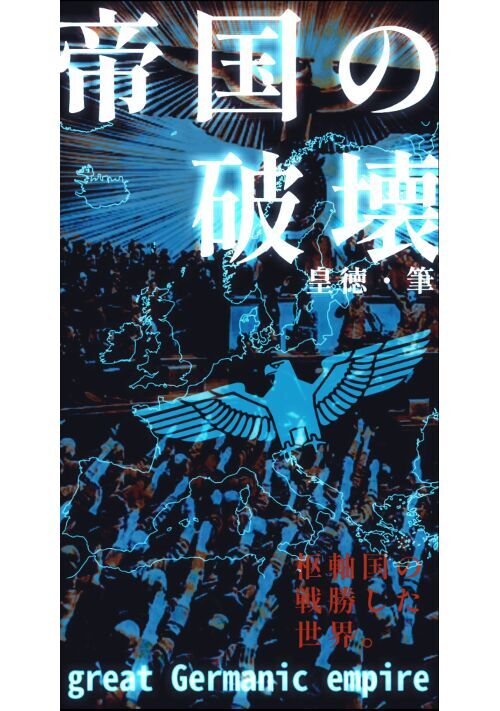

『帝国の破壊』−枢軸国の戦勝した世界−

皇徳❀twitter

歴史・時代

この世界の欧州は、支配者大ゲルマン帝国[戦勝国ナチスドイツ]が支配しており欧州は闇と包まれていた。

二人の特殊工作員[スパイ]は大ゲルマン帝国総統アドルフ・ヒトラーの暗殺を実行する。

浅井長政は織田信長に忠誠を誓う

ピコサイクス

歴史・時代

1570年5月24日、織田信長は朝倉義景を攻めるため越後に侵攻した。その時浅井長政は婚姻関係の織田家か古くから関係ある朝倉家どちらの味方をするか迷っていた。

日本が危機に?第二次日露戦争

杏

歴史・時代

2023年2月24日ロシアのウクライナ侵攻の開始から一年たった。その日ロシアの極東地域で大きな動きがあった。それはロシア海軍太平洋艦隊が黒海艦隊の援助のために主力を引き連れてウラジオストクを離れた。それと同時に日本とアメリカを牽制する為にロシアは3つの種類の新しい極超音速ミサイルの発射実験を行った。そこで事故が起きた。それはこの事故によって発生した戦争の物語である。ただし3発も間違えた方向に飛ぶのは故意だと思われた。実際には事故だったがそもそも飛ばす場所をセッティングした将校は日本に向けて飛ばすようにセッティングをわざとしていた。これは太平洋艦隊の司令官の命令だ。司令官は黒海艦隊を支援するのが不服でこれを企んだのだ。ただ実際に戦争をするとは考えていなかったし過激な思想を持っていた為普通に海の上を進んでいた。

なろう、カクヨムでも連載しています。

忘却の艦隊

KeyBow

SF

新設された超弩級砲艦を旗艦とし新造艦と老朽艦の入れ替え任務に就いていたが、駐留基地に入るには数が多く、月の1つにて物資と人員の入れ替えを行っていた。

大型輸送艦は工作艦を兼ねた。

総勢250艦の航宙艦は退役艦が110艦、入れ替え用が同数。

残り30艦は増強に伴い新規配備される艦だった。

輸送任務の最先任士官は大佐。

新造砲艦の設計にも関わり、旗艦の引き渡しのついでに他の艦の指揮も執り行っていた。

本来艦隊の指揮は少将以上だが、輸送任務の為、設計に関わった大佐が任命された。

他に星系防衛の指揮官として少将と、退役間近の大将とその副官や副長が視察の為便乗していた。

公安に近い監査だった。

しかし、この2名とその側近はこの艦隊及び駐留艦隊の指揮系統から外れている。

そんな人員の載せ替えが半分ほど行われた時に中緊急警報が鳴り、ライナン星系第3惑星より緊急の救援要請が入る。

機転を利かせ砲艦で敵の大半を仕留めるも、苦し紛れに敵は主系列星を人口ブラックホールにしてしまった。

完全にブラックホールに成長し、その重力から逃れられないようになるまで数分しか猶予が無かった。

意図しない戦闘の影響から士気はだだ下がり。そのブラックホールから逃れる為、禁止されている重力ジャンプを敢行する。

恒星から近い距離では禁止されているし、システム的にも不可だった。

なんとか制限内に解除し、重力ジャンプを敢行した。

しかし、禁止されているその理由通りの状況に陥った。

艦隊ごとセットした座標からズレ、恒星から数光年離れた所にジャンプし【ワープのような架空の移動方法】、再び重力ジャンプ可能な所まで移動するのに33年程掛かる。

そんな中忘れ去られた艦隊が33年の月日の後、本星へと帰還を目指す。

果たして彼らは帰還できるのか?

帰還出来たとして彼らに待ち受ける運命は?

織田信長に育てられた、斎藤道三の子~斎藤新五利治~

黒坂 わかな

歴史・時代

信長に臣従した佐藤家の姫・紅茂と、斎藤道三の血を引く新五。

新五は美濃斎藤家を継ぐことになるが、信長の勘気に触れ、二人は窮地に立たされる。やがて明らかになる本能寺の意外な黒幕、二人の行く末はいかに。

信長の美濃攻略から本能寺の変の後までを、紅茂と新五双方の語り口で描いた、戦国の物語。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる