53 / 65

五十一 移ろい行き…

しおりを挟む

うつろいゆき

よく晴れた、入梅前の朝だった。

せいせいと洗濯物を干し、玄関に戻る時、タケは、縁側のいつもの位置に座って庭を向いて陽に当たっているハマの姿を見かけ、その横を通り過ぎた。

鶏が、食べ忘れの餌が無いかと、コッコと鳴きながら歩き回っては、地面のあちこちを突っついていた。

いつもと変わらない、のどかな光景。

いや、のどかな光景には違いないが、どういうわけか、タケの胸に違和感が残った。

それは、何だろう、と考えながら屋内に戻り流しに向かって初めて、その正体に気づいた。

(おかっちゃは何歳になったか)

四十二。

そのはずだが・・・。

その実の年齡よりも、はるかに年老いて見えたのだ。

そう、俄に気がかりになって、台所に洗い物を残したまま、タケは再び表に向かった。

そして、玄関の戸口を出たとき、門からひょいと誰かが入ってくるのが見えた。

マサであった。

大ぶりの山菜採り籠を前に抱えているが、大柄なため妙にそれが小さく見える。

マサは、タキゾウの腹違いの妹だが、九つ離れている。この春、婚家から出戻った。子供が出来ないのであった。

口下手だが、気が優しく、良く働く。今朝も朝早くから、山菜のゴミ取りなどをしたのを持って来たに違いない。

その往来に気づいたタケがそうする前に、ハマが声を掛けた。

「やっぱり、来なさった」

「おばぢゃん、タケノコ(ネマガリダケ)どミズ持ってぎだ」

「ほう、獲ってきたのか」

「うん、昨日な。かっちゃと。あ、ねっちゃ、おはよう」

「おはよう」

マサは、タケの二つ年上だが、律儀に姉さんと呼ぶ。

タケは近づいて行き、籠の中を覗いた。

「こんげいっぱい。皮もむいてきてくれたの」

得意気にマサが微笑んで、縁側のハマのところに進んで行き、ハマの手を取りながら、縁側に腰掛けた。

「マサさん、休んでいって」

タケがそう言い残して、また屋内に戻って行く。

「越後もそうだども、津軽はいろいろ山菜があって良いねえ。おめさんが来る度にご馳走だ。いつもどうも。そういえば、あの、なって言うたか、あの、アサツキか、あれはほんと柔らこうてんまかった」

「そう言ってもらえるど、わーも嬉すいじゃ」

タケが、盆を運んできた。その上には、湯冷ましが入った三つの湯呑と、良く漬いた大根の味噌漬が載っている。

「ねっちゃ、すまねね。あれ、こぃなに」

マサが目ざとく、味噌漬を見つけ、早速一枚つまんで、口に入れた。

「こぃは、味噌漬だね。美味ぇ、程よぇ味だ」

「これは、清五郎さんがいっぱい持ってきてくれた大根。私らじゃ、食べきれないから、悪くなる前に漬けたのよ」

薄く来られた大根の味噌漬は、濃い飴色で、味も濃い。半年以上、味噌の中に居たからそうなる。それでも味噌の旨味が染み込み、それでいて、水気を失っていないため、噛みしめるごとに旨味が出てきた。越後の味。ハマから作り方を教わって、タケが初めて漬けたのだ。

不意に、ハマが口を開く。

「実は、おめさん待ったった。わたしの気持ちが聞こえたのかね。あははは」

「ああ、それもあって来だ」

今日は六月の十日。源蔵の月命日だった。

道端や、境内に雪が残っているうちは、なかなか歩いてお寺までは無理だった。

それに、雪解けすぐは、田植えのことで豊川の家も何かと多忙であった。さなぶりを過ぎたその十日を、ハマは心待ちにしていたのであった。それを良く解ったね、とハマは言ったのである。

「良う晴れたすけね。もしかしたら、おめさんが来るような気がして、ここに座ったった」

ハマは、本当に嬉しそうに、その気持を噛み締めながら言う。

今朝も、朝餉前には、神棚のあと、仏壇に三人で祈りを捧げたばかりだった。

(おかっちゃは、その時からそう思うたったのか)

タキゾウと自分が一番悲しんでいると、考えて過ごしてきたが、実はハマこそが心底堪えたのかもしれないことを、タケはこの時知った。

(それでか)

さっき、ハマの横を通りしなに感じたのは、このことだと、タケは思い至ったのである。

初孫の死は、どれほどの苦痛をハマにもたらし、心に深い傷を刻んのだのだろう、と。

「ゆっくり行ってみますかね、おばぢゃん」

「おめさんは大丈夫かね。忙しねえかね」

「田の事は、落ぢ着いでらはんで大丈夫」

マサは、子ができず、婚家から戻った。嫁いでから七年目のことだった。マサ本人から戻してくれ、と頼み込んだらしい。

そういう時代であった。

そのマサが、源蔵の死に際して、どういう思いを抱いたかは、言うまでもなかった。

だからこそ、姉を気遣い、自然にハマに寄り添うのだ。

豊川家の菩提寺、雲祥寺は、そこから半里(約二キロメートル)はある馴れない道筋であった。だからハマには手引きが必要で、今朝は人知れずそれを待っていたのであった。

「それなら、あまりおめさん借りては申し訳ねえすけ、すぐに行くかね」

ちょうどそこへ、近所の地主の旦那によばれて按摩治療を終えて、タキゾウが戻った。マサが裏の畑に行って、花開いだばかりの菖蒲を摘んで来る。

そうして、マサがハマの手を引き、その後ろをタケがタキゾウの手を引き引き、四人は雲祥寺に向かったのだった。

この日から、月命日の墓参は習わしとなり、そのうちにマサが来られないときでも、タケが手引きをして通うようになった。

それは彼らにとって、巡礼だったのであろう。そうすることでしか、実際、前に進めなかったのである。仕事に励み、立ち直ったように見えたタキゾウにしても、やはり、三味線を弾くことは、いや、三味線自体に向き合う時が少なくなった。そうなれば自然に、タケも家事、本家の農事の手伝いなどが当たり前の日常となり、唄を唄うことは減った。ハマにしても同じことだった。時に佐渡屋から遣いがくれば、座に出向いたりもしたが、稽古を付けることすら、どうも気が進まないように見えた。

しかしそれは、意識してそうしたわけではない。ただ、自ずとそうなっただけで、結果として、それは彼らの喪であったわけである。いつその喪が明けるのかは、誰にも分からないのだった。

季節は、そうして過ぎていった。

幸せな報せもあった。七月に佐渡屋利兵衛の孫娘ユキが婿養子を迎えた。これで、利兵衛さんも安泰だ、とハマが喜んでいた。ただ、披露の宴には、利兵衛の配慮から呼ばれることは無かった。

役目を果たしたことが影響したのだろうか。

その後、秋口から、利兵衛の状態が良くないと聞いた。そのことが聞こえてまもなく、津軽にまた冬がやってきた。

寒くなると、人が亡くなる。

誰も口にしなかったが、嫌な予感がするのである。

そしてやはり、年越しを待たずに訃報が豊川家に届いた。

二代目、佐渡屋利兵衛。享年七十歳であった。その葬式には、清五郎、キヨ、そしてハマ、タキゾウ、タケの皆で参列し、お別れをしたのであった。

孫娘ユキの縁談をまとめ上げ、それを最後の役目であるように旅立った利兵衛は、ほんとうに最後まで立派だったと、誰もが彼の偉業を称え、その死を偲んだ。

葬式の数日後には、根雪が降り、津軽は長い冬に入っていった。

その正月、一つの風のうわさがタキゾウの耳に届いた。

長作坊の「長泥ヨサレ節が凄い」、というのだった。

(何、どう、凄ぇのが)

聴いていないタキゾウには分からなかったが、特に聴いてみたいとも思わない。

ただ、同じような三味線の名手たちがゾクゾクと現れてくることを想像した。それは、ワクワクするような出来事であり、民謡の周辺に活気が沸くことの兆しであるか、と。

そういう兆しは、坊様の周辺に関してだけではなかった。

つい一月前、弘前の常設芝居小屋「柾木座」で、津軽発の「活動写真」が上映された。

そして、蓄音機も発売された。

さらに、三味線の専門店が、弘前の鍛冶町に開店したのも、この頃であった。つまりそれは、三味線が津軽の一般の人々にとって、より身近なものになったことを意味する。

日本、そして津軽は、近代化の最中にあった。

そしてこの後、津軽は、いわゆる「三味線ブーム」を迎えることになる。

よく晴れた、入梅前の朝だった。

せいせいと洗濯物を干し、玄関に戻る時、タケは、縁側のいつもの位置に座って庭を向いて陽に当たっているハマの姿を見かけ、その横を通り過ぎた。

鶏が、食べ忘れの餌が無いかと、コッコと鳴きながら歩き回っては、地面のあちこちを突っついていた。

いつもと変わらない、のどかな光景。

いや、のどかな光景には違いないが、どういうわけか、タケの胸に違和感が残った。

それは、何だろう、と考えながら屋内に戻り流しに向かって初めて、その正体に気づいた。

(おかっちゃは何歳になったか)

四十二。

そのはずだが・・・。

その実の年齡よりも、はるかに年老いて見えたのだ。

そう、俄に気がかりになって、台所に洗い物を残したまま、タケは再び表に向かった。

そして、玄関の戸口を出たとき、門からひょいと誰かが入ってくるのが見えた。

マサであった。

大ぶりの山菜採り籠を前に抱えているが、大柄なため妙にそれが小さく見える。

マサは、タキゾウの腹違いの妹だが、九つ離れている。この春、婚家から出戻った。子供が出来ないのであった。

口下手だが、気が優しく、良く働く。今朝も朝早くから、山菜のゴミ取りなどをしたのを持って来たに違いない。

その往来に気づいたタケがそうする前に、ハマが声を掛けた。

「やっぱり、来なさった」

「おばぢゃん、タケノコ(ネマガリダケ)どミズ持ってぎだ」

「ほう、獲ってきたのか」

「うん、昨日な。かっちゃと。あ、ねっちゃ、おはよう」

「おはよう」

マサは、タケの二つ年上だが、律儀に姉さんと呼ぶ。

タケは近づいて行き、籠の中を覗いた。

「こんげいっぱい。皮もむいてきてくれたの」

得意気にマサが微笑んで、縁側のハマのところに進んで行き、ハマの手を取りながら、縁側に腰掛けた。

「マサさん、休んでいって」

タケがそう言い残して、また屋内に戻って行く。

「越後もそうだども、津軽はいろいろ山菜があって良いねえ。おめさんが来る度にご馳走だ。いつもどうも。そういえば、あの、なって言うたか、あの、アサツキか、あれはほんと柔らこうてんまかった」

「そう言ってもらえるど、わーも嬉すいじゃ」

タケが、盆を運んできた。その上には、湯冷ましが入った三つの湯呑と、良く漬いた大根の味噌漬が載っている。

「ねっちゃ、すまねね。あれ、こぃなに」

マサが目ざとく、味噌漬を見つけ、早速一枚つまんで、口に入れた。

「こぃは、味噌漬だね。美味ぇ、程よぇ味だ」

「これは、清五郎さんがいっぱい持ってきてくれた大根。私らじゃ、食べきれないから、悪くなる前に漬けたのよ」

薄く来られた大根の味噌漬は、濃い飴色で、味も濃い。半年以上、味噌の中に居たからそうなる。それでも味噌の旨味が染み込み、それでいて、水気を失っていないため、噛みしめるごとに旨味が出てきた。越後の味。ハマから作り方を教わって、タケが初めて漬けたのだ。

不意に、ハマが口を開く。

「実は、おめさん待ったった。わたしの気持ちが聞こえたのかね。あははは」

「ああ、それもあって来だ」

今日は六月の十日。源蔵の月命日だった。

道端や、境内に雪が残っているうちは、なかなか歩いてお寺までは無理だった。

それに、雪解けすぐは、田植えのことで豊川の家も何かと多忙であった。さなぶりを過ぎたその十日を、ハマは心待ちにしていたのであった。それを良く解ったね、とハマは言ったのである。

「良う晴れたすけね。もしかしたら、おめさんが来るような気がして、ここに座ったった」

ハマは、本当に嬉しそうに、その気持を噛み締めながら言う。

今朝も、朝餉前には、神棚のあと、仏壇に三人で祈りを捧げたばかりだった。

(おかっちゃは、その時からそう思うたったのか)

タキゾウと自分が一番悲しんでいると、考えて過ごしてきたが、実はハマこそが心底堪えたのかもしれないことを、タケはこの時知った。

(それでか)

さっき、ハマの横を通りしなに感じたのは、このことだと、タケは思い至ったのである。

初孫の死は、どれほどの苦痛をハマにもたらし、心に深い傷を刻んのだのだろう、と。

「ゆっくり行ってみますかね、おばぢゃん」

「おめさんは大丈夫かね。忙しねえかね」

「田の事は、落ぢ着いでらはんで大丈夫」

マサは、子ができず、婚家から戻った。嫁いでから七年目のことだった。マサ本人から戻してくれ、と頼み込んだらしい。

そういう時代であった。

そのマサが、源蔵の死に際して、どういう思いを抱いたかは、言うまでもなかった。

だからこそ、姉を気遣い、自然にハマに寄り添うのだ。

豊川家の菩提寺、雲祥寺は、そこから半里(約二キロメートル)はある馴れない道筋であった。だからハマには手引きが必要で、今朝は人知れずそれを待っていたのであった。

「それなら、あまりおめさん借りては申し訳ねえすけ、すぐに行くかね」

ちょうどそこへ、近所の地主の旦那によばれて按摩治療を終えて、タキゾウが戻った。マサが裏の畑に行って、花開いだばかりの菖蒲を摘んで来る。

そうして、マサがハマの手を引き、その後ろをタケがタキゾウの手を引き引き、四人は雲祥寺に向かったのだった。

この日から、月命日の墓参は習わしとなり、そのうちにマサが来られないときでも、タケが手引きをして通うようになった。

それは彼らにとって、巡礼だったのであろう。そうすることでしか、実際、前に進めなかったのである。仕事に励み、立ち直ったように見えたタキゾウにしても、やはり、三味線を弾くことは、いや、三味線自体に向き合う時が少なくなった。そうなれば自然に、タケも家事、本家の農事の手伝いなどが当たり前の日常となり、唄を唄うことは減った。ハマにしても同じことだった。時に佐渡屋から遣いがくれば、座に出向いたりもしたが、稽古を付けることすら、どうも気が進まないように見えた。

しかしそれは、意識してそうしたわけではない。ただ、自ずとそうなっただけで、結果として、それは彼らの喪であったわけである。いつその喪が明けるのかは、誰にも分からないのだった。

季節は、そうして過ぎていった。

幸せな報せもあった。七月に佐渡屋利兵衛の孫娘ユキが婿養子を迎えた。これで、利兵衛さんも安泰だ、とハマが喜んでいた。ただ、披露の宴には、利兵衛の配慮から呼ばれることは無かった。

役目を果たしたことが影響したのだろうか。

その後、秋口から、利兵衛の状態が良くないと聞いた。そのことが聞こえてまもなく、津軽にまた冬がやってきた。

寒くなると、人が亡くなる。

誰も口にしなかったが、嫌な予感がするのである。

そしてやはり、年越しを待たずに訃報が豊川家に届いた。

二代目、佐渡屋利兵衛。享年七十歳であった。その葬式には、清五郎、キヨ、そしてハマ、タキゾウ、タケの皆で参列し、お別れをしたのであった。

孫娘ユキの縁談をまとめ上げ、それを最後の役目であるように旅立った利兵衛は、ほんとうに最後まで立派だったと、誰もが彼の偉業を称え、その死を偲んだ。

葬式の数日後には、根雪が降り、津軽は長い冬に入っていった。

その正月、一つの風のうわさがタキゾウの耳に届いた。

長作坊の「長泥ヨサレ節が凄い」、というのだった。

(何、どう、凄ぇのが)

聴いていないタキゾウには分からなかったが、特に聴いてみたいとも思わない。

ただ、同じような三味線の名手たちがゾクゾクと現れてくることを想像した。それは、ワクワクするような出来事であり、民謡の周辺に活気が沸くことの兆しであるか、と。

そういう兆しは、坊様の周辺に関してだけではなかった。

つい一月前、弘前の常設芝居小屋「柾木座」で、津軽発の「活動写真」が上映された。

そして、蓄音機も発売された。

さらに、三味線の専門店が、弘前の鍛冶町に開店したのも、この頃であった。つまりそれは、三味線が津軽の一般の人々にとって、より身近なものになったことを意味する。

日本、そして津軽は、近代化の最中にあった。

そしてこの後、津軽は、いわゆる「三味線ブーム」を迎えることになる。

0

お気に入りに追加

10

あなたにおすすめの小説

狐侍こんこんちき

月芝

歴史・時代

母は出戻り幽霊。居候はしゃべる猫。

父は何の因果か輪廻の輪からはずされて、地獄の官吏についている。

そんな九坂家は由緒正しいおんぼろ道場を営んでいるが、

門弟なんぞはひとりもいやしない。

寄りつくのはもっぱら妙ちきりんな連中ばかり。

かような家を継いでしまった藤士郎は、狐面にていつも背を丸めている青瓢箪。

のんびりした性格にて、覇気に乏しく、およそ武士らしくない。

おかげでせっかくの剣の腕も宝の持ち腐れ。

もっぱら魚をさばいたり、薪を割るのに役立っているが、そんな暮らしも案外悪くない。

けれどもある日のこと。

自宅兼道場の前にて倒れている子どもを拾ったことから、奇妙な縁が動きだす。

脇差しの付喪神を助けたことから、世にも奇妙な仇討ち騒動に関わることになった藤士郎。

こんこんちきちき、こんちきちん。

家内安全、無病息災、心願成就にて妖縁奇縁が来来。

巻き起こる騒動の数々。

これを解決するために奔走する狐侍の奇々怪々なお江戸物語。

戯作者になりたい ――物書き若様辻蔵之介覚え書――

加賀美優

歴史・時代

小普請の辻蔵之介は戯作者を目指しているが、どうもうまくいかない。持ち込んでも、書肆に断られてしまう。役目もなく苦しい立場に置かれた蔵之介は、友人の紹介で、町の騒動を解決していくのであるが、それが意外な大事件につながっていく。

信忠 ~“奇妙”と呼ばれた男~

佐倉伸哉

歴史・時代

その男は、幼名を“奇妙丸”という。人の名前につけるような単語ではないが、名付けた父親が父親だけに仕方がないと思われた。

父親の名前は、織田信長。その男の名は――織田信忠。

稀代の英邁を父に持ち、その父から『天下の儀も御与奪なさるべき旨』と認められた。しかし、彼は父と同じ日に命を落としてしまう。

明智勢が本能寺に殺到し、信忠は京から脱出する事も可能だった。それなのに、どうして彼はそれを選ばなかったのか? その決断の裏には、彼の辿って来た道が関係していた――。

◇この作品は『小説家になろう(https://ncode.syosetu.com/n9394ie/)』『カクヨム(https://kakuyomu.jp/works/16818093085367901420)』でも同時掲載しています◇

土方歳三ら、西南戦争に参戦す

山家

歴史・時代

榎本艦隊北上せず。

それによって、戊辰戦争の流れが変わり、五稜郭の戦いは起こらず、土方歳三は戊辰戦争の戦野を生き延びることになった。

生き延びた土方歳三は、北の大地に屯田兵として赴き、明治初期を生き抜く。

また、五稜郭の戦い等で散った他の多くの男達も、史実と違えた人生を送ることになった。

そして、台湾出兵に土方歳三は赴いた後、西南戦争が勃発する。

土方歳三は屯田兵として、そして幕府歩兵隊の末裔といえる海兵隊の一員として、西南戦争に赴く。

そして、北の大地で再生された誠の旗を掲げる土方歳三の周囲には、かつての新選組の仲間、永倉新八、斎藤一、島田魁らが集い、共に戦おうとしており、他にも男達が集っていた。

(「小説家になろう」に投稿している「新選組、西南戦争へ」の加筆修正版です)

忍者同心 服部文蔵

大澤伝兵衛

歴史・時代

八代将軍徳川吉宗の時代、服部文蔵という武士がいた。

服部という名ではあるが有名な服部半蔵の血筋とは一切関係が無く、本人も忍者ではない。だが、とある事件での活躍で有名になり、江戸中から忍者と話題になり、評判を聞きつけた町奉行から同心として採用される事になる。

忍者同心の誕生である。

だが、忍者ではない文蔵が忍者と呼ばれる事を、伊賀、甲賀忍者の末裔たちが面白く思わず、事あるごとに文蔵に喧嘩を仕掛けて来る事に。

それに、江戸を騒がす数々の事件が起き、どうやら文蔵の過去と関りが……

東洋大快人伝

三文山而

歴史・時代

薩長同盟に尽力し、自由民権運動で活躍した都道府県といえば、有名どころでは高知県、マイナーどころでは福岡県だった。

特に頭山満という人物は自由民権運動で板垣退助・植木枝盛の率いる土佐勢と主導権を奪い合い、伊藤博文・桂太郎といった明治の元勲たちを脅えさせ、大政翼賛会に真っ向から嫌がらせをして東条英機に手も足も出させなかった。

ここにあるのはそんな彼の生涯とその周辺を描くことで、幕末から昭和までの日本近代史を裏面から語る話である。

なろう・アルファポリス・カクヨム・マグネットに同一内容のものを投稿します。

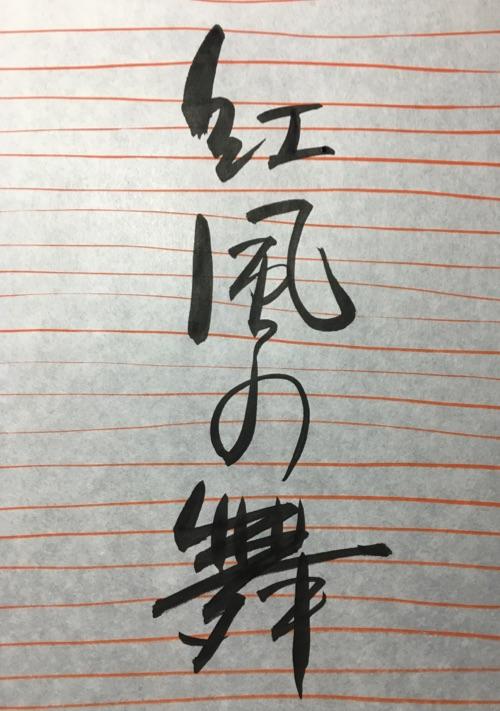

紅風の舞(べにかぜのまい)

鈴木 了馬

歴史・時代

かつて、「紅花大尽」とその名を知られた豪商がいた。

鈴木清風。

彼の生涯は謎に包まれたままだ。

限られた資料の断片から見えてくること。

それと、故郷を愛する人々が織りなす人間模様を描く、江戸時代小説。

アブナイお殿様-月野家江戸屋敷騒動顛末-(R15版)

三矢由巳

歴史・時代

時は江戸、老中水野忠邦が失脚した頃のこと。

佳穂(かほ)は江戸の望月藩月野家上屋敷の奥方様に仕える中臈。

幼い頃に会った千代という少女に憧れ、奥での一生奉公を望んでいた。

ところが、若殿様が急死し事態は一変、分家から養子に入った慶温(よしはる)こと又四郎に侍ることに。

又四郎はずっと前にも会ったことがあると言うが、佳穂には心当たりがない。

海外の事情や英吉利語を教える又四郎に翻弄されるも、惹かれていく佳穂。

一方、二人の周辺では次々に不可解な事件が起きる。

事件の真相を追うのは又四郎や屋敷の人々、そしてスタンダードプードルのシロ。

果たして、佳穂は又四郎と結ばれるのか。

シロの鼻が真実を追い詰める!

別サイトで発表した作品のR15版です。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる